К вопросу гемомикроциркуляторного русла тонкого кишечника у маралов

Автор: Чебаков С.Н.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Ветеринария

Статья в выпуске: 3, 2012 года.

Бесплатный доступ

Изучена архитектоника гемомикроциркуляторного русла тонкого кишечника у маралов. Выявлено наличие кровеносных сосудов общего назначения и ветвей местного назначения, васкуляризирующих отдельные слои стенки органа. Установлено, что в подслизистом сплетении имеются артериоло-венулярные анастомозы, объемная плотность капиллярных сетей уменьшается в дистальном направлении кишечника.

Маралы, кишечник, слизистая, мышечная, серозная оболочки, гемомикроциркуляторное русло, сосудистые сплетения, артериоло-венулярные анастомозы, объемная плотность капиллярной сети

Короткий адрес: https://sciup.org/14082265

IDR: 14082265 | УДК: 636.294:591.4

Текст научной статьи К вопросу гемомикроциркуляторного русла тонкого кишечника у маралов

Введение . Изучению гемомикроциркуляторного русла (ГМЦР) желудочно-кишечного тракта у человека и некоторых домашних и диких животных посвящены работы V. Patzelt (1936), Мах Сlаrа (1956), В.Я. Ка-мышова (1963), Д.А. Жданова (1964), В.М. Пичугина (1965), Н.А. Джавахишвили, М.И. Комахидзе (1969), И.Д. Кирпатовского, Д.И. Лысенко (1988), Е.В. Бондаря (2010) и др.

Авторами отмечается локальная структурная специфичность ГМЦР в тех или иных отделах пищеварительного аппарата, которая раньше всего отражает функциональное состояние органа в норме и при патологии, обеспечивает адаптационные механизмы к изменяющим условиям среды, в том числе к характеру питания.

Анализ литературы показывает, что состояние изученности вопроса кровоснабжения и, в частности ГМЦР, желудочно-кишечного тракта у маралов ( Cervus elaphus sib .), обитающих на Алтае, дающих ценнейшие пищевое и фармацевтическое сырье, крайне не достаточно, за исключением отдельных наших работ [9, 10]. В связи с этим целью данного исследования являлось изучение архитектоники микрососудистого русла тонкого кишечника, как на всех уровнях его послойного строения, так и на протяжении органа.

Объект и методы исследований . Объектом исследований служили комплекты тонкого кишечника от 12 клинически здоровых маралов (4–15 лет), взятые во время убоя, проводимого в мараловодческих хозяйствах Алтайского края и Республики Алтай. В работе использованы методы препарирования, инъекции ин-траорганных сосудов массой Герота, просветление микропрепаратов по общепринятым методикам, морфометрия. Объемную плотность капиллярного русла определяли по А.А. Глаголеву (1941).

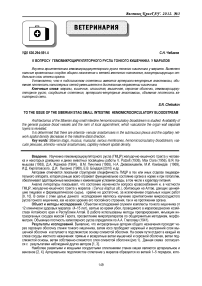

Результаты исследований . Выявлено, что интраорганные артерии общего назначения проходят через серозную оболочку стенки тонкого кишечника, затем косо прободают наружный и внутренний слои мышечной оболочки и вступают в подслизистую основу слизистой оболочки. На своем пути отдают в каждый из слоев сосуды местного назначения: прямые и возвратные ветви мышечной и серозной оболочек, ветви подслизистой основы, ветви собственно-слизистого слоя слизистой оболочки (рис.1). Данная схема согласуется с результатами наблюдений других авторов [1, 3].

Наиболее развитыми и мощными сосудистыми сплетениями стенки кишки являются артериaльное и венозное [2, 4]. Артериальное подслизистое сплетение у маралов образуется из ветвей 1–5 порядков, кото- рые, анастомозируя между собой, формируют крупнопетлистую сеть. От этой сети ответвляются артериолы диаметром 29,0±1,22 мкм, распадающиеся в подслизистой основе на прекапилляры (7,8±0,33 мкм) и капилляры (7,5±1,77 мкм).

Рис. 1. Ветвление интраорганной артерии в тощей кишке. Марал, 6 лет. Микрофото поперечного среза кишки. Инъекция массой Герота. Ув. З5: 1 – артерия общего назначения; сосуды местного назначения: 2 – подсерозная ветвь; 3 – мышечная ветвь; 4 – подслизистые ветви; 5 – возвратные ветви;

6 – внутренние ветви собственно-слизистого слоя; 7 – капилляры мышечной оболочки;

8 – перикриптальная сеть; 9-подэпителиальные капиллярные сети; 10 – микрососуды ворсинок

Венозное подслизистое сплетение образовано венами, которые повторяют ход артерий. Исключение coставляет ход венул и артериол. Диаметр посткапилляров равен 9,5±2,27 мкм, венул – 38,0 ±3,50 мкм. Подслизистое венозное сплетение является основным источником формирования прямых вен кишки. Особенностью вен является наличие в них кармашковых клапанов, что препятствует ретроградному введению инъекционной массы в эксперименте.

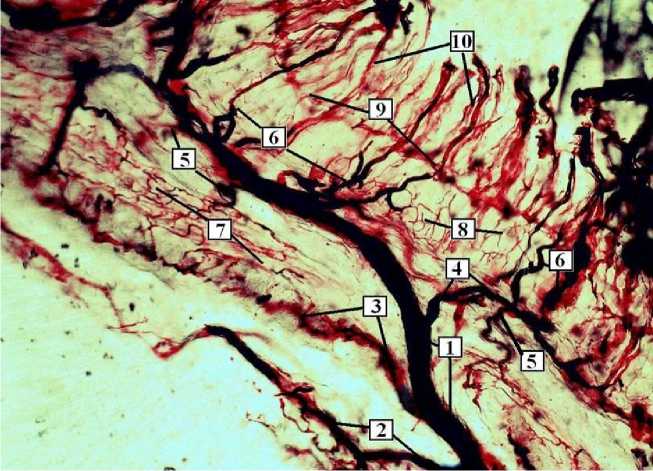

Микроциркуляторное русло подслизистой основы располагается трехмерно. Здесь же встречаются артериоло-венулярные анастомозы (АВА) (рис. 2).

Рис. 2. Подслизистое сосудистое сплетение тонкого кишечника. Марал, 9 лет. Микрофото. Масса Герота. Ув. 56: 1 – сосуды венозного сплетения; 2 – сосуды артериального сплетения;

3 – артериоло-венулярные анастомозы

Базальное артериальное сплетение, расположенное между мышечной пластинкой и дном крипт, образовано артериолами (27,0±2,00 мкм), прекапиллярами (7,5±1,75 мкм) и капиллярами (7,0±2,24 мкм). В базальное сплетение кровь постyпает из подслизистого артериального сплетения, а кровоотток в венозное подслизистое [1, 8].

Подэпителиальная капиллярная сеть расположена между основаниями ворсинок. Ее капилляры диаметром 8,5±2,57 мкм образуют мелкие одноконтурные ячейки полигональной формы.

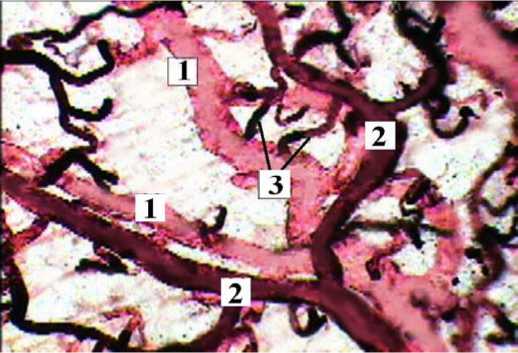

Кровоснабжение ворсинок осуществляется капиллярами подэпителиальной сети, артериолами базального и подслизистого сплетений. У основания ворсинок 2–4 артериолы рaзветвляются на капилляры диаметром 9,0±1,33 мкм. Последние, анастомозируя между собой, образуют сеть с вытянутыми вдоль ворсинки ячейками. На верхушках ворсинок посткапилляры и венулы (18±2,0 мкм) собираются в 1–2 центральные вены, впадающие в подслизистое венозное сплетение [5], [7]. Диаметр вен cocтавляет 25,0±3,15 мкм (рис. 3).

Рис. 3. Кровоснабжение ворсинки 12-перстной кишки. Марал, 8 лет. Микрофото.

Инъекция тушь-желатином. Ув. 280: 1 – прекапилляры; 2 – капилляры; 3 – посткапилляры; 4 – венулы;

5 – центральная вена

Дуоденальные железы кровоснабжаются от подслизистого артериального сплетения. Концевые отделы желез гyсто оплетены капиллярами диаметром 8,5±1,45 мкм, образующими ячейки размером в поперечнике от 55 до 80 мкм. Отток венозной крови осуществляется в подслизистое венозное сплетение.

Общекишечные (либеркюновы) железы получают кровь от базального сплетения и подэпителиальной капиллярной сети. Из капилляров диаметром 6,5±2,77 мкм кровь оттекает в базальное и подслизистое венозные сплетения.

Лимфатические фолликулы кровоснабжаются от подслизистой артериальной и подэпителиальной капиллярной сетей. Из межфолликулярного сплетения радиально к центру фолликула отходят капилляры диаметром 9±1,8 мкм. Отток крови осуществляется в базальное и подслизистое сплетения.

Мышечная оболочка васкуляризируется возвратными, мышечными и подсерозными ветвями. Капилляры диаметром 5,0±0,22 мкм направлены вдоль мышечных пyчков, анастомозируют между собой и образуют сryпенеобразную сеть. Кровоотток осуществляется в подслизистое венозное сплетение. Часть подсерозных вен образуется из слияния мышечно-подсерозных вен, впадающих в прямые вены.

Капилляры серозной оболочки имеют диаметр 10,5±2,45 мкм, они образуют сеть из крупных полигональных ячеек с извитыми контурами. Кровоснабжается серозная оболочка возвратными и подсерозными ветвями. Отводится кровь в подсерозное и подслизистое сплетения [1–4].

Сравнительный морфометрический анализ показал что наибольший диаметр имеют капилляры слизистой и серозной оболочек. Минимальные величины имеют капилляры мышечной оболочки, их диаметры меньше на 30–40 %.

Наибольшую объемную плотность микрососудистого русла в 1 мм³ ткани органа имеется в слизистой оболочке проксимальных отделах 12-перстной кишки – Ppi (показатель плотности) – от 0,45 до 0,56. В мышечной оболочке Ppi равен 0,40–0,45, серозной Ppi – 0,30–0,39. В дистальных отделах тонкой кишки эти показатели уменьшаются на 15–20%, что согласуется с данными других исследователей [1, 6].

У старых маралов в кишечнике наблюдается увеличение извилистости сосудов, разрежение капиллярных сетей, частичное запустевание микрососудов.

Выводы

Таким образом, архитектоника микрососудистого русла тонкого кищечника у маралов имеет свои локальные особенности и подчинена общим закономерностям строения, характерным другим представителям жвачных. Уменьшение объемной плотности капиллярных сетей и увеличение числа эвриареальных сосудов в дистальных отделах кишечника указывают на снижение уровня гемодинамики и обменных процессов в данных отделах.