К вопросу использования пространственно-временной информации в доказывании

Автор: Дусева Нина Юрьевна

Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel

Рубрика: Право

Статья в выпуске: 5, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье проанализированы понятия «место» и «время» в правоохранительной деятельности. Акцентировано внимание на необходимости выделения единого информационного элемента - пространственно-временных данных - ввиду неразрывной связи между этими категориями и распространенной одновременной фиксации в современных информационных системах. Рассмотрены информационно-коммуникационные системы, которые на сегодняшний день позволяют получать пространственно-временные данные при решении правоохранительных задач.

Пространственно-временные данные, информационно-коммуникационные системы, правоохранительная деятельность, доказывание

Короткий адрес: https://sciup.org/14932142

IDR: 14932142 | УДК: 343.98::531.111 | DOI: 10.24158/pep.2017.5.18

Текст научной статьи К вопросу использования пространственно-временной информации в доказывании

ИНФОРМАЦИИ В ДОКАЗЫВАНИИ

Необходимо отметить, что понятия времени и места зачастую выступают в качестве характеристик как повседневных событий жизни современного человека, так и явлений в разных отраслях науки, а также имеют широкое значение. Высокий интерес к проблеме пространства и времени объясняется существенным влиянием данных факторов на все аспекты деятельности человека.

Человек сталкивается с необходимостью установления времени и места очень часто, причем эти две характеристики объекта или события зачастую неразрывно связаны и используются в совокупности. Современные информационные системы гражданского сектора фиксируют разнообразные данные, среди которых часто встречаются время и место (документы об образовании, в которых обязательно указываются время и место обучения; системы учета рабочего времени на предприятиях, фиксирующие продолжительность нахождения сотрудника на рабочем месте; справки из медицинских учреждений, содержащие сроки и место лечения пациента, и т. п.).

Таким образом, неоспоримым фактом является существование связи между понятиями «место» и «время», а многочисленные примеры одновременной фиксации данных характеристик в информационных системах, содержащих сведения разной ведомственной принадлежности и назначения, обосновывают необходимость выделения единого информационного элемента – пространственно-временных данных. Пространственно-временная информация может характеризовать не только отдельные объекты (автотранспортное средство, мобильный терминал связи и т. д.), но и произошедшие события (совершение преступления).

Доказывание события преступления состоит в установлении ряда факторов, среди которых находит отражение и объективная сторона преступления, заключающаяся в установлении времени, места, способа и других его обстоятельств. Следовательно, пространственно-временная информация, характеризующая событие правонарушения, подлежит обязательному установлению в процессе расследования [1]. В настоящее время пространственно-временные данные необходимы для эффективного расследования и предупреждения преступлений. Они могут быть получены с помощью информационно-коммуникационных систем, функционирующих в разных сферах деятельности (ИКС силовых структур, медицинских и образовательных учреждений, предметов, представляющих культурную и историческую ценность, учета природных ресурсов, социальной сферы, производства и сельского хозяйства, экономики и финансов, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и др.).

Указанные системы содержат разнородные сведения и отличаются друг от друга принципами технической реализации. Каждая из существующих ИКС, в которой накапливаются пространственно-временные данные, обладает индивидуальным набором инструментов для фиксации, аналитической обработки и передачи информации. Рассмотрим возможность использования информации, находящейся в данных системах, в процессе доказывания. Необходимо отметить, что в соответствии со ст. 88 УПК РФ она должна удовлетворять требованиям относимости, достоверности и допустимости.

Под относимостью доказательства понимают наличие логической связи между полученными сведениями и обстоятельствами, подлежащими доказыванию [2, с. 6]. Данное свойство наравне с допустимостью и достоверностью выступает в качестве гарантии правильного установления фактических обстоятельств дела, что в свою очередь является основанием справедливого решения по делу. При использовании пространственно-временной информации в расследовании преступлений следует анализировать в каждом случае ее источник с точки зрения относимости к событию преступления и/или объекту контроля.

При использовании системы глобальной спутниковой навигации (ГЛОНАСС) необходимо установление неразрывной связи объекта контроля и бортового устройства для признания пространственно-временной информации, полученной с ее помощью, относимой к данному объекту. Однако применяемые в настоящее время бортовые блоки ГЛОНАСС иногда не удовлетворяют данному условию. Следовательно, сведения, полученные таким способом, не всегда могут выступать в качестве доказательства. В случае невозможности перемещения бортового блока ГЛОНАСС отдельно от объекта контроля, а также при невозможности демонтажа оборудования без фиксации этого факта системой данные, полученные средствами спутниковой навигационной системы, можно считать относимыми к рассматриваемому объекту.

Если установление неразрывной связи между бортовым блоком ГЛОНАСС и контролируемым объектом не представляется возможным, возникает необходимость получения информации, подтверждающей факт пребывания объекта в данном месте в конкретный период либо опровергающей его средствами других систем, позволяющих провести идентификацию интересующего объекта. В этом качестве могут выступать системы видеофиксации и фиксации фактов обращения и персонализации, функционирующие во многих социальных учреждениях и деловых центрах (медицинских организациях, учреждениях социальной защиты населения и т. п.). Совместное использование ГЛОНАСС с перечисленными системами позволит подтвердить или опровергнуть относимость полученных пространственно-временных сведений к объекту контроля.

Практически во всех современных учреждениях существуют информационные системы, в которых фиксируются факты обращения граждан. Информация, хранящаяся в них, будет являться относимой к указанным лицам в случае предъявления ими удостоверяющих личность документов в процессе получения услуг. При соблюдении данного условия сведения, содержащиеся в системах фиксации фактов обращения и персонализации, могут применяться в качестве доказательства.

Следующим примером систем, позволяющих фиксировать пространственно-временные данные, является видеофиксация, широко используемая на сегодняшний день в целях охраны разных объектов. Исключение «мертвых зон» на месте контроля и обеспечение непрерывности видеозаписи позволят подтвердить или опровергнуть относимость полученных с помощью систем видеофиксации сведений к конкретному объекту.

Современные системы мобильной связи дают возможность фиксировать пространственновременную информацию, характеризующую отдельный терминал. Их широкое использование в повседневной жизни современного человека очерчивает обширный круг пространственно-временных данных, которые могут применяться при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. Однако отсутствие неразрывной связи терминала мобильной связи с возможным объектом контроля не может обеспечить относимость полученных сведений к конкретному объекту, поэтому требуется дополнительное доказательство. В подобном случае могут помочь системы видеофиксации, которые позволяют идентифицировать абонента, что в свою очередь подтверждает относимость пространственно-временной информации к объекту.

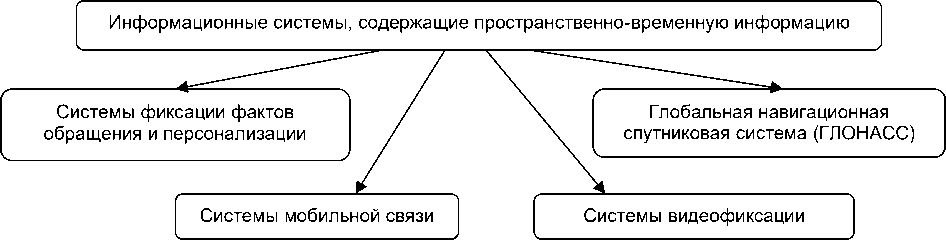

Рассмотренные информационно-коммуникационные системы содержат пространственновременные сведения, которые можно применять в процессе расследования как ориентирующие (рисунок 1). Для придания данной информации статуса доказательства необходимо установление ее относимости к объекту или событию, интересующему следствие. Комплексное использование перечисленных систем позволяет получить пространственно-временную информацию, удовлетворяющую этому критерию.

Рисунок 1 – Информационные системы, содержащие пространственно-временную информацию

Достоверность – это характеристика доказательства, которая указывает на соответствие данного доказательства объективной действительности [3, с. 17]. Таким образом, достоверным является лишь доказательство, содержащее правдивую информацию, т. е. информацию, отвечающую действительности. На оценку достоверности доказательства в первую очередь оказывают влияние надежность источника информации и его характеристики.

В большинстве случаев информационно-коммуникационные системы, фиксирующие пространственно-временную информацию, являются системами с автоматической фиксацией и обеспечивают минимальное участие человека в процессе записи и хранения содержащихся в них данных [4]. Следовательно, вероятность искажения сведений вследствие человеческого фактора будет сведена к минимуму. Таким образом, пространственно-временная информация, полученная из массивов данных ГЛОНАСС, систем мобильной связи, систем фиксации фактов обращения и персонализации, удовлетворяет критерию достоверности, предъявляемому к доказательствам в уголовном судопроизводстве.

Допустимость доказательств в буквальном смысле означает свойство, которое заключается в соответствии процесса его обнаружения, закрепления, приобщения к делу требованиям УПК РФ. Допустимость характеризует форму представления доказательств [5]. Согласно ст. 73 УПК РФ «в качестве доказательств допускаются: показания подозреваемого, обвиняемого; показания потерпевшего, свидетеля; заключение и показания эксперта; заключение и показания специалиста; вещественные доказательства; протоколы следственных действий и судебных действий; иные документы».

Форма представления пространственно-временных сведений предполагает их использование в рамках уголовного судопроизводства в качестве доказательства при удовлетворении требованиям относимости, достоверности и допустимости. Анализ пространственно-временной информации свидетельствует о возможности ее применения в отдельных случаях в качестве доказательств в рамках уголовного судопроизводства. При комплексном использовании современные системы определения местонахождения подвижных объектов, различающиеся принципами построения и набором фиксируемых параметров, позволяют обеспечить соответствие пространственно-временных данных всем требованиям, предъявляемым к доказательствам.

Ссылки:

-

1. Смагоринский Б.П., Вехов В.Б., Мартынов А.Н. Особенности расследования изготовления и оборота материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2012. № 1. С. 159–166.

-

2. Бризицкий А., Зажицкий В. Относимость и достоверность доказательств в уголовном судопроизводстве // Советская юстиция. 1982. № 3. С. 6.

-

3. Некрасов С.В. Юридическая сила доказательств в уголовном судопроизводстве. М., 2005. 159 с.

-

4. Thompson R.B. GPS Global Positioning System, a supplemental program produced by the United States Power Squadrons [Электронный ресурс]. Tucson, 1998. URL: http://www.maa.org/sites/default/files/pdf/cms_upload/Thompson07734.pdf (дата обращения: 20.05.2017).

-

5. Золотых В.В. Проверка допустимости доказательств в уголовном процессе. Ростов н/Д., 1999. 286 с. ; Кипнис Н.М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве. М., 2007. 277 с.

Список литературы К вопросу использования пространственно-временной информации в доказывании

- Смагоринский Б.П., Вехов В.Б., Мартынов А.Н. Особенности расследования изготовления и оборота материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий//Вестник Волгоградской академии МВД России. 2012. № 1. С. 159-166.

- Бризицкий А., Зажицкий В. Относимость и достоверность доказательств в уголовном судопроизводстве//Советская юстиция. 1982. № 3. С. 6.

- Некрасов С.В. Юридическая сила доказательств в уголовном судопроизводстве. М., 2005. 159 с.

- Thompson R.B. GPS Global Positioning System, a supplemental program produced by the United States Power Squadrons . Tucson, 1998. URL: http://www.maa.org/sites/default/files/pdf/cms_upload/Thompson07734.pdf (дата обращения: 20.05.2017).

- Золотых В.В. Проверка допустимости доказательств в уголовном процессе. Ростов н/Д., 1999. 286 с.

- Кипнис Н.М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве. М., 2007. 277 с.