К вопросу необходимости системного криминалистического обеспечения уголовного преследования

Автор: Сафронский Г.Э.

Журнал: Legal Concept @legal-concept

Рубрика: Процессуальное право: вопросы теории и правоприменения

Статья в выпуске: 2 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение: в настоящей статье проводится исследование некоторых криминалистических аспектов уголовного преследования, выявляются определенные тенденции, обосновывается фундаментальная составляющая деятельности прокуратуры в уголовном процессе, формулируются предложения по совершенствованию правоохранительной деятельности в целом.

Криминалистические рекомендации, уголовное судопроизводство, криминалистическое обеспечение судебного следствия, тенденции развития криминалистики, криминалистическое обеспечение уголовного преследования, системное криминалистическое обеспечение

Короткий адрес: https://sciup.org/149146805

IDR: 149146805 | УДК: 343.98 | DOI: 10.15688/lc.jvolsu.2024.2.23

Текст научной статьи К вопросу необходимости системного криминалистического обеспечения уголовного преследования

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

DOI:

Обращаясь к ст. 2 Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ), можно отметить, что, выделяя основополагающие положения, основанные на признании как самого человека, так и его прав и свобод, провозглашая их высшей ценностью, устанавливаются и фундаментальные принципы уголовного процесса.

Более того, государству предписывается обязанность как признания и соблюдения, так и защиты данных прав и свобод. Непосредственно реализация государством указанных обязанностей осуществляется в том числе посредством специального публичноправового института уголовного преследования [8].

Использование криминалистических категорий при поддержании государственного обвинения

Состязательность и открытость судебных разбирательств не оставляют государственным обвинителям права на ошибку, неточность либо неверный тактический шаг, результатом которого может стать то, что подсудимый не будет привлечен к ответственности по всей строгости закона, а попранные права останутся не восстановлены. Безусловно, вывод в указанных условиях, сделанный судом по уголовному делу, не во всех случаях будет безапелляционен, и может быть обжалован, что в результате пересмотра приведет все же к торжеству правосудия, но, как минимум, данный аспект повлечет дополнительную нагрузку на судебную систему и прокуратуру, а также дополнительные временные затраты. Нельзя сбрасывать со счетов дея- тельность стороны защиты, хорошо подготовленных адвокатов, оказывающих существенное противодействие, что в ряде случаев создает определенные трудности при поддержании государственного обвинения.

В этой связи использование научно обоснованных криминалистических категорий при поддержании государственного обвинения, а также при подготовке к судебным разбирательствам, видится неотъемлемой частью деятельности государственных обвинителей.

Более того, эффективность деятельности прокуратуры в судах необходимо повышать, учитывая корреляцию указанного вида деятельности со смежной деятельностью правоохранительных органов, задействованных в анализируемой сфере, что может быть достигнуто внедрением имеющегося плана криминалистического обеспечения деятельности правоохранительных органов, вовлеченных в процесс уголовного преследования. Одновременно необходимо отметить не только адресность указанного плана, но и его непрерывность – действие на постоянной основе, на протяжении всего процесса уголовного преследования.

Однозначно оснащение государственного обвинения криминалистическими категориями является частной криминалистической теорией, предметом которой будут закономерности деятельности по подготовке к поддержанию государственного обвинения, а также сам процесс поддержания государственного обвинения. Указанная теория основана на познании описанных закономерностей, представляет собой систему криминалистических средств, а также приемов и методов, способных оптимизировать поддержание государственного обвинения [6, с. 15].

Данный аспект приобретает особую актуальность, принимая во внимание стадий- ность уголовного процесса и длящийся характер уголовного преследования, определяется сменой субъектов правоприменителей.

Необходимо отметить, что в некоторых случаях могут возникать определенные затруднения в ходе поддержания государственного обвинения по уголовным делам, вызванные нарушениями определенного свойства, именуемыми так называемыми продолжаемыми ошибками, которые, по сути, являются ошибками предшествующих периодов. Кроме того, не исключены различные негативные последствия описанных ошибок [10, с. 141]. Нивелирование анализируемых ошибок представляет определенную сложность и не во всех случаях может быть реализовано посредством допроса в суде сотрудников правоохранительных органов, имеющих отношение к ее (ошибке) происхождению.

Действенным средством, способным свести к минимуму, а в ряде случаев исключить полностью указанные негативные обстоятельства, видится системность использования криминалистических рекомендаций на всем протяжении процесса уголовного преследования. Предложенный глобальный тактический метод позволит ввести оптимизацию, организуя четкую структуру, включающую векторы и драйверы, направленные на достижение конкретных результатов адресно выделенными представителями правоохранительных органов, вовлеченных в орбиту уголовного судопроизводства, обеспечивая их арсеналом криминалистического свойства [1, с. 10].

В связи с этим доктринальный подход позволяет консолидировать криминалистическую деятельность правоохранительных органов, осуществляющих уголовное преследование на разных стадиях уголовного процесса, сформировав единый «стержень» системы. Кроме того, В.А. Образцов отмечает, что деятельность государственного обвинителя в определенном смысле является практическо-криминалистической [9, с. 58].

Поддержание государственного обвинения является структурным элементом общего объекта криминалистики, и фактически данным объединением достигается объединение объектов криминалистической деятельности.

Более того, необходимо принять во внимание и следует согласиться с мнением

В.Я. Колдина в части информационных каналов собирания доказательств, а также установления фактов, об их сквозном характере и описанном пути формирования от оперативно-розыскного преследования, через «...предварительное расследование и судебное следствие... формируя вершину описанной информационной системы – финальный продукт – решение суда (приговор) по уголовному делу» [7, с. 16].

Однозначную поддержку выдвигаемой анализируемой концепции можно отметить в трудах В.Н. Исаенко, абсолютно справедливо указывающего на наличие конкретной связи и взаимности этапов рассматриваемой деятельности. Представляется верным видение, что поддержание государственного обвинения в суде является логическим продолжением досудебных стадий [5, с. 192].

В настоящее время полномочия прокурора в уголовном процессе существенно сужены, что, на наш взгляд, нуждается в корректировке. Ранее указания прокурора, вне зависимости от субъекта, осуществляющего уголовное преследование, были обязательны к исполнению. Обретя процессуальную независимость, следственные подразделения, не во всех случаях, безусловно, исполняют требования прокурора, что в итоге может повлечь за собой существенные для производства по делу последствия, и приводит к определенным сложностям.

Необходимо подчеркнуть один из фундаментальных аспектов концепции всего уголовного процесса. Осуществление уголовного преследования считается оконченным только с момента вступления в законную силу принятого судом решения (вынесения приговора либо постановления (определения)) по рассматриваемому уголовному делу. Исключение из данной концепции составляет лишь прекращение уголовного преследования на стадии предварительного расследования.

Роль прокуратуры на разных стадиях уголовного процесса варьируется, уголовное преследование по факту осуществляется прокуратурой при рассмотрении уголовных дел судами, а предшествующие стадии уголовного процесса и уголовное преследование ведется не прокуратурой, лишь под ее надзором, а не под непосредственным руководством.

Ответственность прокурора за законность уголовного преследования

Следует помнить, что именно прокуратура ответственна за законность осуществления уголовного преследования. Статья 30 Федерального закона № 2202-1 от 17.01.1992 «О прокуратуре Российской Федерации» регламентирует полномочия прокурора в части надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, а также органами, осуществляющими предварительное расследование. Более того, регламентация полномочий прокурора содержится в уголовно-процессуальном законодательстве и других нормативноправовых актах, таких как приказы Генерального прокурора Российской Федерации [2; 12; 17]. Так, ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) уполномочивает прокурора осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, осуществляя надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования, при рассмотрении уголовных дел судами прокурор осуществляет поддержание государственного обвинения. Всей плеядой вышеуказанных нормативно-правовых актов прокурору предписана необходимость обеспечения законности и обоснованности уголовного преследования. Более того, обеспечение законности и обоснованности государственного обвинения невозможно добиться без обеспечения законности и обоснованности в досудебных стадиях [3; 11; 16].

В этой связи видится целесообразным расширить полномочия прокурора в ходе надзора за органами предварительного следствия. Современная редакция УПК РФ предоставляет прокурору полномочия внесения требований об устранении выявленных нарушений, принимая во внимание тот факт, что следователь может не согласиться с внесенным прокурором требованием, что может повлечь за собой зачастую длительную переписку с руководителями следственных подразделений разного уровня, отдаляющую момент выявления нарушения и момент принятия окончательного решения по выявленному нарушению.

В соответствии с ч. 6 ст. 37 УПК РФ, во всех случаях отказа следователя удовлетворить требования прокуратуры, прокурор не лишен права обратиться к руководителю вышестоящего следственного подразделения. При несогласии удовлетворить требования прокуратуры и руководителем указанного следственного органа, прокурор может обратиться к Председателю Следственного комитета Российской Федерации (далее – СК РФ) или руководителю следственного органа федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной власти). В случае и их несогласия с требованиями прокурора, прокурор обращается к Генеральному прокурору Российской Федерации. Решение Генерального прокурора РФ будет окончательным.

Дополнительно следует обратить внимание на уголовные дела, имеющие значительный общественный резонанс и представляющие определенную сложность с точки зрения расследования, особенно на дела в столь отдаленном прошлом, которые относились к подследственности прокуратуры, а в настоящее время расследуются следователями СК РФ. Именно по указанным уголовным делам зачастую проявляются определенные сложности с удовлетворением положений требований прокурора об устранении выявленных нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе производства по делу. Сложности возникают непосредственно при надзоре за процессуальной деятельностью СК РФ, а учитывая характер уголовных дел, расследуемых данным правоохранительным органом, устранение выявленных прокурором нарушений приобретает особое значение.

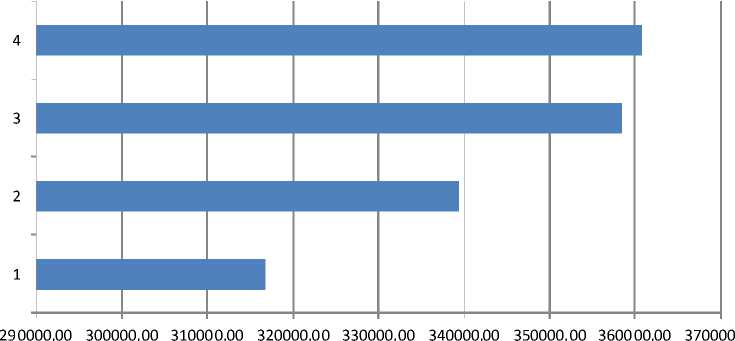

Анализ показателей статистики, цифровые показатели основных позиций деятельности органов прокуратуры Российской Федерации дополняют актуальность вышеизложенного. В 2019 г. прокуратурой направлено 316 820 требований об устранении нарушений законодательства в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, в 2020 г. – 339 457, что на 7,1 % превышает аналогичный период предшествующего года (АППГ) [4].

В 2021 г. количество анализируемых требований составило 358 428, что на 5,6 % превышает АППГ (за 2020 г. – 339 457 требований) [4].

В 2022 г. количество анализируемых требований составило 360 884, что на 0,7 % превышает АППГ (за 2021 г. – 358 428 требований) [4].

Вышеуказанные сведения о показателях деятельности органов прокуратуры РФ, в части направления требований об устранении нарушений законодательства в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, представлены на рисунке, где 1–4 – сведения за 2019–2022 гг. соответственно.

Проводя анализ данных статистических показателей, необходимо выделить общее количество направленных требований, а также устойчивую тенденцию к росту. При этом можно отметить определенные позитивные сдвиги, касающиеся темпа роста количества анализируемых требований. Но и это не дает оснований признать данную статистику утешительной.

Вместе с тем сам количественный показатель и тенденция к увеличению количества направляемых требований свидетельствуют об имеющихся нарушениях и о том, что их количество не снижается. Кроме того, необходимо отметить активную позицию прокуратуры в рассматриваемом вопросе, свидетельством чего являются приведенные сведения.

На основании системного анализа вышеизложенного можно прийти к определенным выводам, в первую очередь об однозначной целесообразности существенного расширения полномочий прокуратуры в рассматриваемой области. Вероятно, совместно с пересмотром решения о создании СК РФ и возвращении следственных функций прокуратуре, обойти вопросы пределов процессуальной независимости следователей вряд ли удастся.

Кроме того, о роли и месте прокуратуры в системе правоохранительных органов ранее было написано, значимость прокурорской деятельности, в том числе и в сфере, подлежащей анализу, трудно умалить. Наряду с многочисленными задачами, стоящими перед прокуратурой, необходимо подчеркнуть, что именно на прокуратуру в первую очередь ложится бремя ответственности за обеспечение суда необходимой базой для разрешения дела вынесения законного, справедливого и мотивированного решения. Как указывалось ранее, прокурор выступает в качестве «распорядителя интересов государства» [13, с. 28].

Обязанности, возложенные на прокуратуру, необходимость соблюдения фундаментальных положений действующего законодательства, в том числе осуществления судопроизводства в разумный срок, регламентированный ст. 6.1 УПК РФ, в условиях строжайшей законности, и вместе с тем объективно, невозможно исполнить без системного внедрения криминалистических категорий на всем протяжении процесса уголовного преследования.

Будет не лишним подчеркнуть, что криминалистические категории в частности, как и наука криминалистика в целом, образовы-

Рисунок. Количество требований об устранении нарушений законодательства в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ за 2019–2022 гг.

(показатели 1–4 – сведения за 2019–2022 гг.)

вая отрасль теоретических знаний, на всех этапах развития были тесно связаны с практикой и не теряли своей утилитарной значимости. На стадии зарождения криминалистика решала задачи вооружить правоприменителя эффективными средствами выявления и раскрытия преступлений. Помимо самих теоретических аспектов, криминалистика представляла собой рекомендации, изначально предназначавшиеся исключительно следователям [14, с. 41].

Но развитие криминалистики, на наш взгляд, достаточно стремительное, обеспечило проникновение криминалистических рекомендаций в повседневную деятельность как дознавателей, так и оперативных уполномоченных. Анализируя дальнейшее развитие криминалистики, а также многолетние исследования вкупе с практическим опытом, учитывая безапелляционную утилитарную значимость, необходимо констатировать, что современные криминалистические категории необходимо использовать не только на досудебных стадиях, а также в судах [13, с. 31].

Теоретическим выводом, с практической составляющей, может являться, что криминалистика определенно не ограничена досудебными стадиями уголовного процесса. Криминалистические тактические категории должны широко применяться в судах [15, с. 468].

Подводя итоги, необходимо отметить абсолютную обоснованность применения криминалистических категорий в ходе уголовного преследования. Вместе с тем необходимо организовать системность как применения имеющихся криминалистических категорий в уголовном процессе, так и оперативное внедрение новых научно обоснованных рекомендаций, что обусловлено поступающими вызовами со стороны преступников, применяющих все более совершенные средства для осуществления своих деяний.

Выводы

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы. Расширение надзорных полномочий прокуратуры является не просто целесообразной мерой, а однозначно актуальной и необходимой. Расширив их, необходимо делегировать прокурорам органи- зацию внедрения на всем протяжении уголовного преследования и дальнейший контроль реализации системного применения криминалистических рекомендаций.

Данные изменения в законодательстве способны привести к устранению ряда проблемных аспектов, в том числе сложностей при осуществлении поддержания государственного обвинения посредством уменьшения количества нарушений, допускаемых на досудебных стадиях. Очевидно, что сами органы прокуратуры на постоянной основе должны совершенствовать собственную деятельность, также интегрируя в практику соответствующие категории криминалистического обеспечения.

Список литературы К вопросу необходимости системного криминалистического обеспечения уголовного преследования

- Баев, О. Я. О конечных целях деятельности участников уголовного судопроизводства и стратегиях их достижения (к проблеме криминалистической стратегии) / О. Я. Баев, М. О. Баев // Крими-налистъ первопечатный. - 2012. - № 4. - С. 8-19.

- Ведомости СНД РФ и ВС РФ. - 1992. -20 февр. (№ 8). - Ст. 366. - Доступ из справ.-право-вой системы «КонсультантПлюс».

- Ведомости Федерального Собрания РФ. -2002. - 1 янв. (№ 1). - Ст. 1. - Доступ из справ.-пра-вовой системы «КонсультантПлюс».

- Генеральная прокуратура Российской Федерации - URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/ activity/statistics/office/result

- Исаенко, В. Н. Государственное обвинение в системе уголовно-процессуальных функций / В. Н. Исаенко II Актуальные проблемы российского права. - 2019. - № 1. - С. 183-193.

- Кисленко, С. Л. Концептуальные основы криминалистического обеспечения деятельности по поддержанию государственного обвинения в суде первой инстанции: дис.... д-ра юрид. наук / Кисленко Сергей Леонидович. - Саратов, 2023. - 514 с.

- Колдин, В. Я. Криминалистика в структуре правоприменения / В. Я. Колдин II Криминалистика в системе правоприменения: материалы конф. (МГУ им. М.В. Ломоносова, 27-28 октября 2008 г.). -М.: МАКС Пресс, 2008. - URL: http://www.law.msu.ru/ node/9358

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) II Интернет-портал правовой информации. - URL: http://www.pravo.gov.ru

- Образцов, В. А. Криминалистика: парные категории / В. А. Образцов. - М.: Юрлитинформ, 2007. - 293 с.

- Посохина, И. В. Криминалистические аспекты поддержания государственного обвинения по делам о взяточничестве: дис.... канд. юрид. наук / Посохина Ирина Валерьевна. - СПб., 2006. - 235 с.

- Российская газета. - 2001. - 22 дек. (№ 249).

- Российская газета. - 1992. - 18 февр. (№ 39).

- Сафронский, Г. Э. Интеграция криминалистических категорий в практику участия прокурора в гражданском судопроизводстве // Legal Concept = Правовая парадигма. - 2023. - Т. 22, № 3. - С. 27-34. - DOI: https://doi.org/10.15688/ lc.jvolsu.2023.3.4

- Сафронский, Г. Э. Прокурор и криминалистическая тактика в суде / Г. Э. Сафронский II Законы России: опыт, анализ, практика. - 2022. -№7. - С. 41-46.

- Сафронский, Г. Э. Угрозы и вызовы национальной безопасности. Взгляд криминалиста / Г. Э. Сафронский II Актуальные проблемы современной России: психология, педагогика, экономика, управление и право: сб. ст. и тез. Все-рос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Москва, 11-12 ноября 2021 года. Т. 6. - М.: Московский психолого-социальный университет, 2021. - С. 460-469.

- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 25.12.2023). - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

- Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 25.12.2023) «О прокуратуре Российской Федерации». - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».