К вопросу о единстве древнемордовской культуры

Автор: Вихляев Виктор Иванович

Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary

Рубрика: История

Статья в выпуске: 2 (26), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются материалы погребального комплекса конца III - первой половины IV в. в Окско-Сурском междуречье и проводится его сравнительный анализ с древнейшими погребениями мордвы Верхнего Посурья.

Древняя мордва, украшение, височная подвеска, погребение, культура, этнос

Короткий адрес: https://sciup.org/14721021

IDR: 14721021 | УДК: 947:342.24

Текст статьи К вопросу о единстве древнемордовской культуры

Важнейшим элементом костюма у населения, которое жило родоплеменным строем, был головной убор. Наиболее ярко это прослежено исследователями у восточных славян [12, с. 90–284; 13]. Такое же положение было и у финских племен, в частности у мордвы. Наиболее важное значение в головном уборе как славян, так и финнов имеют височные украшения. Этноопределяющим украшением мордвы со времени появления этой общности является височная подвеска с грузиком [3, с. 67, 68]. Она изготовлялась из бронзы или серебра в виде стержня, один конец которого отогнут под углом 90º и изогнут в виде спирали, а другой – заканчивается грузиком различной формы. Конец спирали всегда заострен. Очевидно, она могла вкручиваться в ткань или кожу головного убора. Стержень обмотан металлической проволокой. Такое височное украшение встречается только в головных уборах мордовских женщин (рис. 1, 9 ).

Первым, кто обратил внимание на подвески с грузиком, был П. П. Ефименко [5, с. 59–84]. Древнейшие височные подвески стали известны с 50-х гг. XX в., благодаря полевым археологическим работам М. Р. Полесских [8; 9; 11]. Эти подвески имели грузик биконической или, реже, конической формы. Более поздние украшения данной категории отличались бипирамидальной формой грузика, которая сохранялась на протяжении второй половины I тыс. н. э. – начала II тыс. н. э.

До последнего времени считалось, что впервые такой формы грузик появляется у северных окско-сурских мордовских племен на рубеже IV–V вв. и со второй половины V–VI в. становится общемордовским элементом культуры [3, с. 68–70]. Но благодаря масштабным полевым археологическим работам В. Н. Мартьянова в бассейне р. Теши (Нижегородская область) были обнаружены погребальные комплексы с височными подвесками с бипирамидальным грузиком, гораздо более древние, чем рубеж IV–V вв. [6]. Среди них наиболее полным и древним является погребение 78 могильника Стексово 2.

«Погребение 78. Женское (250×70×180). Костяк разрушен. Умершая была положена на спину, в вытянутом положении, головой на ЗСЗ (295º). Кисти рук – на лобковой кости. В СЗ конце – лепной горшок, а в нем – неопределенные изделия из железа. В районе верхней части груди – круглая бляха (диаметр – 9 см) с круглым отверстием в центре и радиальной прорезью, с завернутыми в трубку краями и орнаментом в виде концентрических кругов вокруг отверстия, лежавшая лицевой стороной вниз. Обойма иглы-держателя орнаментирована рядами точек вдоль края. В районе груди, до пояса – золоченые бусы диметром до 4 мм и одна бусина цилиндрической формы из красного непрозрачного стекла, фрагмент сдвоенной (или строенной) круглой бляшки с петлей на обратной стороне. На нижней части живота – круглая бляха (диаметр – 18 см) с отверстием в центре и радиальной прорезью, с завернутыми в трубку краями и с орнаментом в виде концентрических кругов вокруг отверстия и по краю бляхи. Обойма иглы держателя – без орнамента. Под бляхой, в райо-

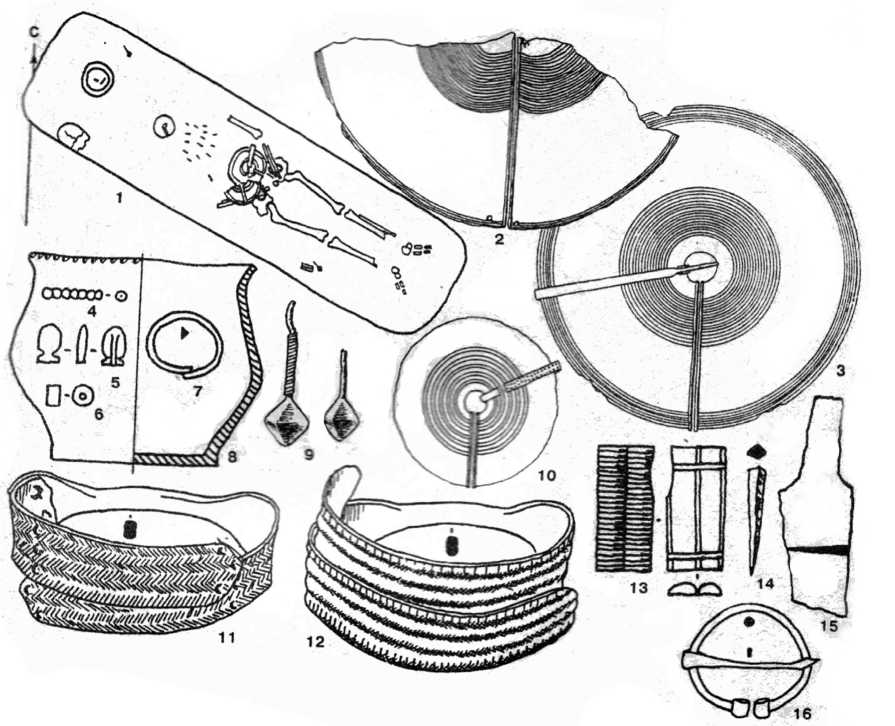

Рис. План и вещевой комплекс погребения 78 могильника Стексово 2 (по В. Н. Мартьянову) (1 – уменьшено в 20 раз, 2,3,8,10 – уменьшено в 2 раза). Глина: 8; цветной металл: 2,3,5,7,913,16; железо: 14,15; стекло:4,6.

не пояса – кольцевая сюлгама, нож. Рядом с бляхой – перстень из трехгранной в сечении бронзовой проволоки в 1 оборот. На руках – бронзовые браслеты с сильно расплющенными и заходящими друг за друга концами. Один из них – с каннелюрами, другой орнаментирован насечками в виде нескольких рядов «елочки». В засыпке в СЗ конце – би-пирамидальный грузик височной привески с частью стержня, в ЮВ конце – такая же привеска (но без спиральки) и украшение ожерелья, состоящее из двух половинок трубчатых пронизок, соединенных длинными сторонами, с петлями на обратной стороне. Поверх браслетов и бляхи лежали фрагменты еще одной разрушенной бляхи подобного же типа, но диаметром до 21 см» [6, с. 113, табл. 76]. В это описание погребения 78 могильника Стексово 2, сделанное В. Н. Мартьяновым, необходимо внести уточнение. Бляха, фиксируемая в районе верхней части груди и обращенная лицевой стороной вниз, явно не является нагрудным украшением. Это часть головного убора, по-видимому, накос-ника. Такие детали головного убора хорошо фиксируются в верхнесурских пензенских могильниках с начала их существования и до VI в. [3, с. 70].

Наиболее важное значение для датировки анализируемого погребения имеет комплекс из трех блях, найденных в нем. Бляха от головного убора украшена одной зоной прочерченного концентрического орнамента (рис., 10). Такая орнаментация для этого типа является ранним признаком [2, с. 11, 39–40, рис. 23, 24]. В системе хронологии могильников населения западной части Среднего Поволжья I–XIV вв. они относятся ко второй половине III в. Однако у анализируемой нами бляхи в отличие от большинства блях этого периода, у которых обойма-держатель не орнаментировалась, обойма орнаментирована точечным орнаментом. Орнаментированные обоймы характерны для блях следующего периода истории финского населения Окско-Сурско-Цнинского междуречья – конец III – первая половина IV в. [4, с. 117, 133–134, рис. 4]. Следовательно, бляху из погребения 78 могильника Стексово 2 следует отнести к концу периода существования этого типа, т. е. к концу III в.

В анализируемом погребении встречены еще две бляхи, которые принадлежат к другому типу, чем первая бляха (рис., 2, 3 ). Главное их отличие заключается в наличие двух зон прочерченного концентрического орнамента. Одна зона, как и прежде, вокруг центрального отверстия, вторая по краю бляхи. Такие бляхи являются следующим звеном эволюции этой категории и в общей системе хронологии памятников западной части Среднего Поволжья датируются концом III – первой половиной IV в. [4, с. 117, 133–134, рис. 4]. Следовательно, весь комплекс блях из погребения 78 могильника Стексово 2 можно уверенно датировать концом III – первой половиной IV в.

Браслеты данного комплекса из дрота округлого сечения с расплющенными в виде лопастей орнаментированными закругленными концами, заходящими друг за друга (рис., 11, 12), имеют прямые аналогии в комплексах 11 Селиксенского [7] и 1 Шемышейского [10] могильников в Верхнем Посурье. Погребение 11 Селиксенского могильника в системе хронологии могильников западной части датируется второй половиной III в. [4, с. 133], а погребение 1 Шемышейского могильника – концом II – первой половиной III в. [4, с. 132]. В этой системе хорошо прослеживается связь данного типа браслета с комплексами от конца II в. до конца III в. [4, рис. 4. Тип 1 А18 браслетов]. Весьма характерно для изучаемого периода ожерелье из стеклянных бус, найденное в погребении. Оно почти полностью состоит из мелких (диаметром до 4 мм) бусин ближневосточного производства с золоченной металлической прокладкой. Лишь одна бусина в ожерелье другого типа – цилиндрической формы из красного непрозрачного стекла (рис., 4, 6). Ожерелья, состоящие почти на 100 % из золоченых бисерных и мелких бус, характерны для мордовских могильников Верхнего Посу- рья со второй половины III в. до начала V в., когда события начала эпохи Великого переселения народов оборвали экономические связи Среднего Поволжья с Ближним Востоком [1; 2, с. 49–50].

Следовательно, сопровождающие комплекс блях вещи из погребения 78 могильника Стексово 2 не противоречат их датировке, и это позволяет уверенно относить данный комплекс к концу III – первой половине IV в. К такому времени относятся височные подвески с бипирамидальным грузиком. Их бытование можно удревнить на целое тысячелетие. В другом районе генезиса древнемордовской культуры в Верхнем Посурье стержневидные височные подвески известны с самого начала ее существования, но они имеют биконические грузики. Самое древнее погребение с такими украшениями Ше-мышейского могильника датируется концом II – первой половиной III в. Такой тип височного украшения господствует в Верхнем По-сурье до начала V в. [3, с. 68–70].

Материалы, открытые и введенные в научный оборот В. Н. Мартьяновым, позволяют впервые сравнить и оценить древнейшие комплексы северомордовских (Потешье) и южномордовских (Верхнее Посурье) памятников. Стексовское погребение имеет ряд общих черт с погребениями верхнесурской мордвы. Одинаковы головной убор с использованием блях, нагрудные украшения в виде блях, шейные украшения в виде ожерелий с подавляющим большинством золоченых бус, украшения рук в виде браслетов с заходящими концами. Сходство костюма дополняется общими чертами в погребальном обряде. Западная ориентировка погребения 78 могильника Стексово 2 характерна и для и верх-несурских погребений (рис., 1 ) [2, с. 59–61, табл. 2]. Расположение сосуда у головы также объединяет эти захоронения [2, с. 55–56].

Отличия стексовского комплекса от верх-несурских немногочисленны. Это прежде всего другой тип височных подвесок с грузиком (бипирамидальный грузик). Керамический сосуд из погребения 78 в виде горшка с наибольшим диаметром тулова около середины высоты сосуда, приземистой формы с блоковидным горлом украшенным насечками по краю венчика (1, 8) не характерен для верхнесурских памятников. Горшки такого типа появляются здесь только в VI–VII вв., а в древнейших погребениях преобладают баночные сосуды с прямым или отогнутым внутрь венчиком [2, с. 59–70, рис. 20, 3, 6, табл. 3].

Итак, в III–IV вв. северные и южные мордовские погребальные комплексы были весьма близки между собой, что подтверждает мнение о существовании в начале этно- генеза единой древнемордовской культуры. Вместе с тем уже в то время зародились и локальные отличия в украшениях головного убора, в керамических комплексах, которые в археологии являются важными этническими показателями. Таким образом, уже в III– IV вв. были заложены основы для развития у мордвы двух субэтносов – древнеэрзянского и древнемокшанского.

Список литературы К вопросу о единстве древнемордовской культуры

- Арсентьев Н. М. Средневековый кризис развития мордовского этноса/Н. М. Арсентьев, В. И. Вихляев//Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. -2011. № 3. -С. 25-29.

- Вихляев В. И. Древняя мордва Посурья и Примокшанья/В. И. Вихляев -Саранск: Морд. гос. ун-т, 1977. -99 с.

- Вихляев В. И. Происхождение древнемордовской культуры/В. И. Вихляев. -Саранск: изд-во Морд. гос. ун-та, 2000. -132 с.

- Вихляев В. И. Хронология могильников населения I-XIV вв. западной части Среднего Поволжья/В. И. Вихляев, А. А. Беговаткин, О. В. Зеленцова, В. Н. Шитов. -Саранск; 2008. -352 с.

- Ефименко П. П. Рязанские могильники. Опыт культурно-стратиграфического анализа могильников массового типа/П. П. Ефименко//Материалы по этнографии. -Л., 1926. -Т. З. -Вып. 1. -С. 59-84

- Мартьянов В. Н. Арзамасская мордва в I -начале II тысячилетия/В. Н. Мартьянов. -Арзамас: Изд-во Арзамасского гос. пед. ин-та, 2001. -322 с

- Полесских М. Р. Отчет об археологических разведках в Пензенской области в 1954 году/М. Р. Полесских//Архив Института археологии РАН. Р-1. № 965

- Полесских М. Р. Ранние могильники древней мордвы в Пензенской области/М. Р. Полесских//Советская археология. -1959. -№ 4. -С. 201-211

- Полесских М. Р. Ранние памятники материальной культуры мордвы-мокши/М. Р. Полесских//Этногенез мордовского народа. -Саранск: Морд. кн. изд-во, 1965. -С. 144-148. Рис. 1

- Полесских М. Р. Шемышейский могильник селиксенского типа/М. Р. Полесских//Краткие сообщения Института археологии АН СССР. 1974. -Вып 140. -С. 73-75

- Полесских М. Р. Древнее население Верхнего Посурья и Примокшанья. -Пенза: Приволжск. кн. изд-во, 1977. -88 с

- Седов В. В. Восточные славяне в VI -XIII вв./В. В. Седов. -М.: Наука, 1982. -326 с

- Спицын А. А. Расселение древнерусских племен по археологическим данным/А. А. Спицын//Журнал Министерства народного просвещения. -1899. -№ 8