К вопросу о формировании антропологического состава неолитического населения Северо-Восточной Азии

Автор: Чикишева Т.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология и палеогенетика

Статья в выпуске: 2 т.44, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье предложена гипотеза о происхождении в составе неолитического населения территории Якутии антропологического компонента, характеризующегося высокой черепной коробкой. В других районах Восточной Сибири ни на одном археологическом этапе этот компонент не обнаружен. Комплекс всех известных неолитических черепов из Якутии монголоидный и сочетает в себе признаки байкальской и арктической групп антропологических типов. На основе анализа антропологических материалов и палеогеографической ситуации на северо-востоке Азиатского материка сделан вывод о том, что в формировании антропологического состава населения континентальных областей Северо-Восточной Азии принимали участие популяции Берингии - древней суши, занимавшей 25-20 тыс. л.н. часть акватории современных Чукотского и Берингова морей. Глобальное потепление и таяние ледников в конце плейстоцена - начале голоцена привело к повышению уровня Мирового океана, и Берингия была затоплена. Ее население мигрировало на сопредельные, не охваченные наводнением территории. По комплексу антропологических признаков популяции Берингии, вероятно, были близки к представителям тихоокеанской ветви монголоидной расы и могли иметь общую расогенетическую историю с носителями бойсманской археологической культуры. Эта культура существовала 7-5 тыс. л.н. Она была распространена вдоль побережья Японского моря от севера Корейского полуострова до залива Петра Великого. В основу исследования положены краниологические материалы ымыяхтахской, белькачинской и бойсманской культур. Межгрупповой статистический анализ выполнялся методом главных компонент в модуле STATISTICA 6.0.

Северо-восточная азия, берингия, ымыяхтахская культура, белькачинская культура, бойсманская культура, тихоокеанская ветвь монголоидной расы

Короткий адрес: https://sciup.org/145145754

IDR: 145145754 | УДК: 572 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.2.148-154

Текст научной статьи К вопросу о формировании антропологического состава неолитического населения Северо-Восточной Азии

В комплексе антропологических особенностей краниологических материалов эпохи неолита из памятников северных областей Восточной Сибири (территории Якутии) обращает на себя внимание большая высота черепов. Даже если при измерении от базио-на размер этого признака является средним по межгрупповому масштабу (в якутских краниологических материалах эпохи неолита не встречаются его низкие значения), высота черепа, измеренная от порио-нов, остается стабильно большой величиной. Впервые на эту черту обратили внимание И.И. Гохман и Л.Ф. Томтосова при исследовании краниологической серии ымыяхтахской неолитической культуры (II тыс. до н.э.) из погребений на р. Диринг-Юрях (притоке среднего течения р. Лены) и женского черепа из захоронения на стоянке Родинка-2 в низовьях р. Колымы, относящегося к белькачинской культуре (III тыс. до н.э.) [1992]. Двумя десятилетиями позже были изучены еще два черепа с такой антропологической особенностью: мужской из погребения Кёрдюген ымыяхтахской культуры (район средней Лены) [Чикишева, Поздняков, 2006] и женский из погребения сыалахской культуры (IV–III тыс. до н.э.), обнаруженного под культурным слоем поселения Вилюйское Шоссе в Якутске [Дьяконов и др., 2003]. Мужские черепа, имеющие средневысокую черепную коробку, были найдены в 1950-х гг. в захоронении белькачинской культуры на могильнике Туой-Хая [Дебец, 1956] и в погребении на р. Бугачан [Якимов, 1950].

В целом морфологический комплекс всех известных на сегодняшний день неолитических черепов из Якутии монголоидный и сочетает в себе признаки байкальской и арктической групп антропологических типов. Предположения по его генезису сводятся к двум гипотезам: 1) специфические черты крупных расовых подразделений современного населения Восточной Сибири сочетаются в данном комплексе в исходной слабодифференцированной форме [Алексеев, Гохман, 1984, с. 34]; 2) совмещение признаков байкальской и арктической групп антропологических типов отражает вероятность соприкосновения или перекрывания на территории Якутии ареалов их формирования, что не исключает перманентного либо импульсного распространения отдельных групп носителей арктического комплекса за периферию своего ареала [Чикишева, Поздняков, 2006].

В данной статье предложена еще одна гипотеза об истоках антропологического компонента, характеризующегося высокой черепной коробкой, в составе популяций эпохи неолита на территории Якутии. Она основана на краниологическом материале неолитиче- ской бойсманской культуры Южного Приморья, который дал информацию для реконструкции генетических связей населения Тихоокеанского побережья и северо-восточных внутренних областей Азиатского материка. Эта культура была распространена вдоль побережья Японского моря от севера Корейского полуострова до самой северной точки залива Петра Великого в интервале 7–5 тыс. л.н.

Краниологическая серия происходит из двух некрополей на поселении Бойсмана-2 (в бухте Бой-смана залива Петра Великого Японского моря), исследование которого было начато в 1991 г. А.Н. Поповым, выделившим бойсманскую культуру по материалам именно этого поселения [Попов, Чикишева, Шпакова, 1997]. В монографии, посвященной данному памятнику, опубликованы палеоантропологические материалы из первого некрополя (раскопки 1991–1992 гг.) [Там же], а позже – из второго, обнаруженного в 18 м к востоку от предыдущего и исследованного А.Н. Поповым в 1998–2000 гг. [Чикишева, 2003].

На всей территории Восточной Сибири, изученной пусть и неравномерно, но тем не менее повсеместно, ни на одном археологическом этапе не обнаружены другие ареалы антропологических комплексов с высокой черепной коробкой, кроме бассейна среднего течения р. Лены с ее притоками. Такие комплексы характерны также для носителей археологических культур и для современного населения Тихоокеанского побережья Азии. В данном исследовании методом сравнительного статистического анализа было проверено предположение о связи с этой территорией антропологического компонента с высокой черепной коробкой, обнаруженного в неолитических популяциях северных областей Восточной Сибири. Полученный результат не просто подтвердил правомерность такого рассмотрения антропологических данных, но и логично вписался в палеогеографическую ситуацию, в которой протекали начальные этапы генезиса населения северо-востока Азии и которая была одним из его важнейших факторов.

Материалы и методы

К сравнительному анализу были привлечены опубликованные результаты антропометрического обследования краниологических материалов эпохи неолита, раннего железного века и этнографической современности с территории Восточной Сибири, Дальнего Востока, континентального и прибрежно-тихоокеанского регионов Китая, Азиатского и Американского Берингоморья. Из неолитических материалов (помимо упомянутых выше с территории Якутии) использованы данные по следующим краниологическим сериям: китойской культуры из Забайкалья [Гераси- мова, 1992], с верхней Лены и из Приангарья [Мамонова, 1973]; серовской с верхней Лены [Левин, 1956] и из Приангарья [Мамонова, 1980]; глазковской из Забайкалья [Левин, 1953; Гохман, 1954; Герасимова, 1992], с верхней Лены [Левин, 1956] и из Приангарья [Мамонова, 1973]; усть-бельской с Чукотки [Алексеев, Гохман, 1984], из могильника Сисяхоу в прибрежно-тихоокеанском Китае (по: [Алексеев, Трубникова, 1984]). Из материалов раннего железного века и Средневековья к анализу привлечены антропометрические данные по древним эскимосам Американского (могильники Ипиутак и Тигара) и Азиатского (могильники Эквен и Уэлен) Берингоморья [Дебец, 1986], носителям культуры плиточных могил и хунну Забайкалья [Алексеев, Гохман, 1984], носителям культуры мохэ (Троицкий могильник в Приамурье) [Алексеев, 1980]. Этнографическая современность представлена сериями азиатских (науканских) эскимосов, чукчей (оленных и береговых), северных китайцев [Дебец, 1951]. Также в анализ были включены неопубликованные данные по краниологическим сериям Японии, обследованным мной в 2001 г.: неолитической эпохи дзёмон, охотской культуры раннего железного века, айнов о-ва Хоккайдо и японцев конца XIX – начала XX в., уроженцев префектуры Тохоку (север о-ва Хонсю).

Межгрупповой статистический анализ выполнялся методом главных компонент в модуле STATISTICA 6.0. Распределение сравнительного материала анализировалось в пространстве двух первых факторов. Набор переменных включал следующие краниометрические признаки: черепной указатель (8 : 1), высотные диаметры черепа от базиона (17) и порионов (20), наименьшую ширину лба (9), скуловую ширину (45), верхнюю высоту (48) и общий угол вертикального профиля (72) лица, назомалярный (77) и зигомаксиллярный ( ∠ zm) углы горизонтального профиля лица, угол вертикального профиля лба от назиона (32).

Результаты и обсуждение

Рассмотрим результаты распределения нашей совокупности групп в пространстве первых двух факторов, несущих 50 % дифференцирующей нагрузки и у мужчин, и у женщин. Параметры высоты черепа в мужской выборке сопряжены с углом вертикального профиля лба во втором факторе, тогда как в первом высокие и однонаправленные по знаку нагрузки объединили черепной указатель, ширину лица и углы его вертикальной и горизонтальной профилировки (см. таблицу). Практически такие же векторы дифференциации наблюдаются в женской совокупности серий, с той лишь разницей, что наибольшие по абсолютной величине координаты для высотных диа- метров черепа и угла наклона лба сосредоточены в первом факторе, а диаметры и углы профилировки лицевого отдела – во втором (см. таблицу). Кроме того, черепной указатель у женщин не продемонстрировал значимой дифференцирующей силы.

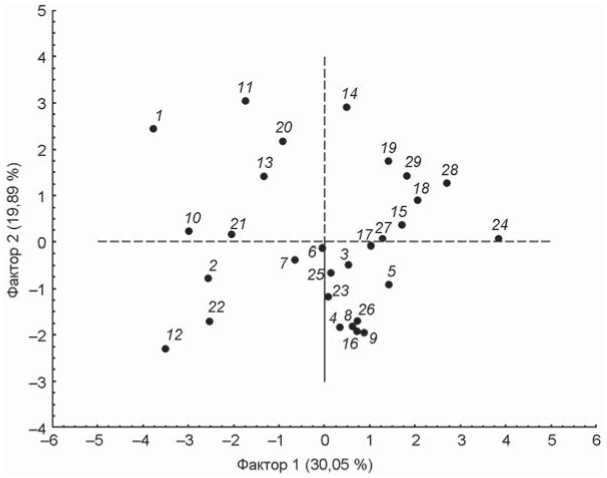

Рассмотрим картину распределения групп в координатах двух первых факторов. Второй фактор разделил совокупность мужских серий на две части (рис. 1). Соответственно высоким нагрузкам на параметры высоты черепа и угол наклона лба в положительном поле графика распределились серии, морфологические характеристики которых в контексте предложенной Н.Н. Чебоксаровым классификации монголоидной расы* формируют комплекс ее тихоокеанской ветви: эскимосов Чукотки – древних из могильников Эквен ( 18 )** и Уэлен ( 19 ) и современных ( 27 ), японцев префектуры Тохоку ( 28 ), северных китайцев ( 29 ), носителей культур дзёмон ( 15 ) и охотской ( 20 ), групп, оставивших могильники Сисяхоу ( 14 ), Бойсмана-2 ( 1 ), Кёрдюген ( 11 ), Усть-Белая ( 13 ).

Древние представители палеосибирской и байкальской групп антропологических типов континентальных монголоидов, а также некоторые древние и современные представители арктической расы – носители древнеэскимосской культуры из могильника Ипиутак ( 16 ), чукчи оленные ( 25 ) и береговые ( 26 ) – распределились оппозиционно в отрицательном поле графика. Серии из Диринг-Юряха ( 10 ), древнеэскимосской культуры из могильника Тигара ( 17 ) и айны о-ва Хоккайдо ( 24 ) заняли пограничное положение, но тем не менее ближе к пространству тихоокеанских монголоидов.

Если второй фактор объединил мужские неолитические черепа из Якутии с представителями тихоокеанских монголоидов, то первый, дифференцирующий

Факторные координаты переменных для мужской и женской совокупностей групп

|

Признак |

Мужчины |

Женщины |

||

|

Фактор 1 |

Фактор 2 |

Фактор 1 |

Фактор 2 |

|

|

8 : 1. Черепной указатель |

–0,638 |

–0,140 |

–0,247 |

–0,184 |

|

17. Высота черепа от базиона |

0,131 |

0,843 |

–0,833 |

0,013 |

|

20. Высота черепа от порионов |

–0,323 |

0,819 |

–0,917 |

–0,001 |

|

9. Наименьшая ширина лба |

0,010 |

–0,188 |

–0,365 |

0,103 |

|

45. Скуловой диаметр |

–0,783 |

–0,092 |

–0,241 |

–0,739 |

|

48. Верхняя высота лица |

–0,429 |

0,233 |

0,465 |

–0,580 |

|

54. Наименьшая ширина носа |

–0,430 |

0,145 |

0,150 |

0,177 |

|

77. Назомалярный угол |

–0,725 |

–0,064 |

0,265 |

–0,519 |

|

∠ zm. Зигомаксиллярный угол |

–0,857 |

–0,309 |

0,032 |

–0,865 |

|

SS : SC. Симотический указатель |

0,620 |

–0,444 |

0,751 |

0,372 |

|

32. Угол профиля лба |

0,320 |

0,730 |

–0,752 |

0,319 |

|

72. Общий угол профиля лица |

–0,589 |

0,191 |

–0,328 |

–0,585 |

Рис. 1. Распределение мужских групп в пространстве первых двух факторов.

1 - бойсманская культура; 2 - китойская культура Забайкалья; 3 - китойская культура верхней Лены; 4 - китойская культура Ангары; 5 - серовская культура верхней Лены; 6 - серовская культура Ангары; 7 - глазковская культура Забайкалья; 8 - глазковская культура верхней Лены;

9 - глазковская культура Ангары; 10 - Диринг-Юрях; 11 - Кёрдюген; 12 - Туой-Хая; 13 - Усть-Белая; 14 - Сисяхоу; 15 - культура дзёмон; 16 -древние эскимосы Аляски, могильник Ипиутак; 17 - древние эскимосы Аляски, могильник Тига-ра; 18 - древние эскимосы Чукотки, могильник Эквен; 19 - древние эскимосы Чукотки, могильник Уэлен; 20 - охотская культура; 21 - культура мохэ, могильник Троицкий; 22 - культура плиточных могил Забайкалья; 23 - хунну Забайкалья;

24 - айны о-ва Хоккайдо; 25 - чукчи оленные; 26 - чукчи береговые; 27 - эскимосы азиатские; 28 - японцы префектуры Тохоку; 29 - китайцы северные.

анализируемую совокупность групп по параметрам лицевого отдела черепа, - с носителями бойсманской культуры (рис. 1).

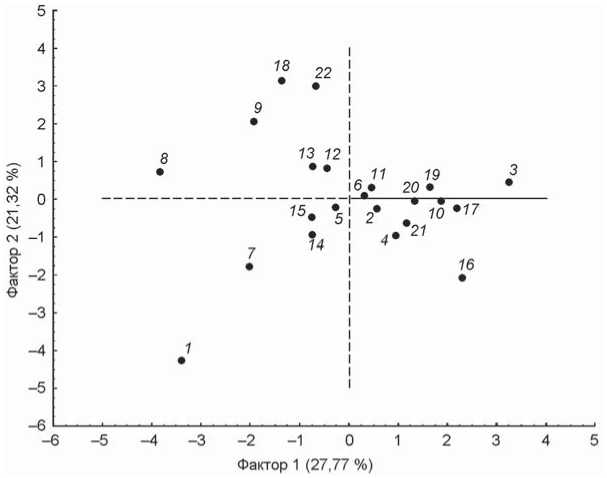

В совокупности женских серий максимальные нагрузки на высотные диаметры черепной коробки и угол наклона лба находятся в первом факторе, разделившем на графике представителей тихоокеанских и континентальных монголоидов (рис. 2). Женские черепа из Диринг-Юряха настолько фрагментарны, что по ним не могло быть получено даже того комплекса признаков, который использован в данном анализе. Но череп из погребения Родинка-2 (7) попадает в одно поле с сериями бойсманской (1) и охотской (14) культур. Второй фактор, максимальные нагрузки в котором приходятся на диаметры лица и углы его горизонтального и вертикального профиля, отделяет эти совокупности от других представителей тихоокеанских монголоидов - японцев префектуры Тохоку (22), айнов (18), носителей культуры дзёмон (9), группы из Сисяхоу (8). В отличие от мужских, женские серии древнеэскимосской культуры Аляски из могильников Ипиутак (10) и Тигара (11) попадают по координатам первого фактора в пространство континентальных монголоидов, которое оказалось довольно узким.

Итак, статистический анализ показал, что в формировании антропологического состава неолитического населения континентальных областей Севе-ро-Во сточной Азии принимали участие популяции прибрежно-тихоокеанского региона. Полученные ре-

Рис. 2. Распределение женских групп в пространстве первых двух факторов.

1 – бойсманская культура; 2 – серовская культура верхней Лены; 3 – глазковская культура верхней Лены; 4 – китойская культура Ангары; 5 – серовская культура Ангары; 6 – глазковская культура Ангары; 7 – Родинка-2; 8 – Сисяхоу; 9 – культура дзёмон; 10 – древние эскимосы Аляски, могильник Ипиутак; 11 – древние эскимосы Аляски, могильник Тигара; 12 – древние эскимосы Чукотки, могильник Эквен; 13 – древние эскимосы Чукотки, могильник Уэлен; 14 – охотская культура; 15 – культура мохэ, могильник Троицкий; 16 – культура плиточных могил Забайкалья; 17 – хунну Забайкалья, 18 – айны о-ва Хоккайдо; 19 – чукчи оленные; 20 – чукчи береговые; 21 – эскимосы азиатские; 22 – японцы префектуры Тохоку.

зультаты могут быть интерпретированы в контексте палеогеографической ситуации, в которой протекали начальные стадии генезиса этого населения и которая была одним из его важнейших факторов.

В настоящее время установлено, что северо-восток Азии был заселен человеком примерно 35 тыс. л.н., т.е. на финальном этапе плейстоцена в последнюю ледниковую эпоху. Об этом свидетельствуют памятники дюктайской культуры, имеющие даты от 35 до 12,5 тыс. л.н. Они расположены на пойменных террасах рек Алдан, Лена, Олёкма, Вилюй, Витим, Индигирка. Наиболее северным дюктайским памятником является стоянка Берелех (71о с.ш.). Еще севернее (72о с.ш.) находится не связанная с этой культурой стоянка на р. Яна (в 120 км от ее устья), имеющая возраст 27,0–28,5 тыс. лет. Во внутренней части п-ова Камчатка на оз. Ушковском обнаружен многослойный памятник, где слои верхнего палеолита датируются от 14 до 10 тыс. л.н.

Возможность освоения верхнепалеолитическими людьми территории Евразии на уровне высоких широт допускает точка зрения (ее придерживается в настоящее время большинство гляциологов), согласно которой на финальном этапе плейстоцена материковые ледники не покрывали эту территорию сплошным покровом, а формировали несинхронные локальные щиты. Характерными чертами данной ледниковой системы были многокупольность, нестационарность, разомкнутость, проявлявшиеся даже во время максимума оледенения [Величко, Фаустова, 1989]. В зависимости от динамики оледенения люди мигрировали в более благоприятные условия.

Хронологический интервал 25–20 тыс. л.н. был временем последнего ледникового максимума. Об- щий объем льда в указанный период реконструируется как наибольший для последней ледниковой эпохи (между 115–100 и 10 тыс. л.н.), в связи с чем предполагается, что уровень воды в Мировом океане был снижен, а часть акватории современных Чукотского и Берингова морей была представлена сушей. Эта суша привлекает внимание специалистов из разных областей науки с конца XIX в. Первоначально она ассоциировалась с «мостом», соединявшим северо-восток Азии и Аляску, по которому с одного материка на другой мигрировали растения, животные и люди. В 1925 г. П.П. Сушкин предложил для этой гипотетической земли название «Берингия» [1925], с тех пор закрепившееся за ней.

Во второй половине позднего плейстоцена существовала также шельфовая суша к югу от Берингова пролива – «Тихоокеанская Берингия». Ее климат смягчался влиянием Тихого океана и по побережью расселялись океанические и лесные элементы ее биотопов [Шер, 1971]. Собственно эта суша и рассматривается в палеогеографическом контексте как Берингия, центром которой являлся осушенный Берингов пролив – перешеек, соединявший Азию и Америку [Юрцев, 1976]. Для последнего ледникового максимума ее границы реконструируются по участкам шельфа Берингова моря, лежащим на глубине 90–100 м, и простираются в меридиональном направлении более чем на 1 000 км. Северная окраина Берингийской суши соотносится с внешним шельфом Чукотского моря (ок. 500 км севернее о-ва Врангеля), южная – с Алеутско-Командорской грядой [Кожевников, Железнов-Чукотский, 1995]. Современное положение береговой линии СевероВосточной Азии рассматривается как состояние од- ной из самых глубоких трансгрессий, имевших место в плейстоцене [Шер, 1976].

Ландшафт Берингии представлял собой холодные тундростепи с островками кустарника и березняка в поймах рек. Здесь обитали крупные млекопитающие: мамонты, лошади, бизоны, мускусный бык, северный и благородный олени, антилопа сайга, дикий баран [Берман, 2001; Томирдиаро, 1976]. Подобное изобилие животных было основной причиной расселения человека на этой территории.

Глобальное потепление и таяние ледников в начале голоцена привели к повышению уровня Мирового океана, и Берингия была затоплена. Около 12,5 тыс. л.н. образовался Берингов пролив, соединивший воды Тихого и Северного Ледовитого океанов и разделивший американскую Аляску и азиатскую Чукотку. Примерно 10,5 тыс. л.н. сформировались современные очертания Берингова и Чукотского морей. К этому же времени относится смена в регионе холодного резко-континентального климата на более мягкий морской, повлекший изменения берингийских ландшафтов, которые уже не соответствовали условиям существования мамонтовой фауны [Томирдиаро, 1976]. Такие глобальные изменения не могли не привести к тому, что люди покинули прибрежные районы Берингии. Наиболее вероятное направление их миграции – на запад, в районы с привычным для них климатом и ландшафтом, т.е. в Северо-Восточную Сибирь. Черты этих людей и обнаруживаются в антропологическом облике населения III–II тыс. до н.э. на территории Якутии.

Мы не имеем скелетных останков берингийцев, чтобы непосредственно судить об их антропологических особенностях. Можно только строить предположения на основании данных об антропологическом составе населения территорий, сопредельных ареалу Берингии. К западу от него в Восточной и Южной Сибири на протяжении тысячелетий от неолита (мы располагаем краниологическими материалами начиная с VI тыс. до н.э.) до современности для краниологических комплексов характерна малая и средняя высота черепной коробки, к востоку – большая. Эта морфологическая особенность стала одним из определяющих признаков, дифференцирующих азиатских монголоидов на две ветви – тихоокеанскую и континентальную, в классификации Н.Н. Чебоксарова [1947, 1949, 1951].

Обнаруженная на неолитических черепах с территории Якутии большая высота черепной коробки связывает их краниологический комплекс с тихоокеанской ветвью монголоидного расового ствола, а древнейшими известными сегодня представителями этой ветви на Азиатском материке являются носители бойсманской культуры. Таким образом, антропологический облик берингийцев может быть реконструирован на основе неолитических материалов из могильника на поселении Бойсмана-2.

Заключение

Анализ антропологических материалов и палеогеографической ситуации на северо-востоке Азиатского материка дал основание для предположения об участии в формировании антропологического со става населения континентальных областей Северо-Восточной Азии гипотетических популяций Берингии – древней суши, занимавшей 25–20 тыс. л.н. часть акватории современных Чукотского и Берингова морей. В типологическом отношении эти популяции, вероятно, были близки к представителям тихоокеанской ветви монголоидной расы и могли иметь общую расогенетическую историю с носителями бойсманской археологической культуры.

Физическая антропология вряд ли ответит на вопрос, составляют ли бойсманцы общий антропологический пласт с населением затопленной Берингии. Молекулярная генетика в этом случае более перспективна. При анализе ДНК костных образцов, принадлежащих представителям неолитических популяций на территории Якутии и носителям бойсманской культуры, на фоне хорошо изученного генофонда современного населения Северной Евразии может наметиться пространственно-временной континуум, в котором связующим звеном могут стать гипотетические потомки берингийских мигрантов. Рано или поздно такое исследование будет проведено. В любом случае, в данной статье предложена гипотеза об антропологическом типе берингийцев, их судьбе и роли в формировании антропологического состава населения северо-востока Сибири, которая, надеюсь, будет полезна при реконструкции процессов этнокуль-турогенеза, протекавших в этом регионе.

Список литературы К вопросу о формировании антропологического состава неолитического населения Северо-Восточной Азии

- Алексеев В.П. Материалы по краниологии мохэ//Палеоантропология Сибири. -М.: Наука, 1980. -С. 106-130.

- Алексеев В.П., Гохман И.И Антропология Азиатской части СССР. -М.: Наука, 1984. -208 с.

- Алексеев В.П., Трубникова О.Б. Некоторые проблемы таксономии и генеалогии азиатских монголоидов. -Новосибирск: Наука, 1984. -129 с.

- Берман Д.И. Тундростепи -вымершие ландшафты плейстоценовой Берингии//Российская наука на заре нового века: сб. ст. лауреатов конкурса РФФИ. -М.: Новый мир, 2001. -С. 242-248.

- Величко А. А., Фаустова М.А. Реконструкции последнего позднеплейстоценового оледенения Северного полушария (18-20 тыс. лет назад) // Докл. АН СССР. - 1989. -Т. 309, № 6. - С. 1465-1468.