К вопросу о формировании антропологического состава ранних кочевников Тувы

Автор: Чикишева Т.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология

Статья в выпуске: 4 (36), 2008 года.

Бесплатный доступ

Палеоантропологический материал является одним из важнейших источников для этногенетическихреконструкций в археологии. В статье представлены результаты исследования краниологических серий из погребений эпохи ранних кочевников Центральной Тувы: ранней (середина - вторая половина VII в. до н.э.) и финальной (V-IV вв. до н.э.) стадий алды-бельской культуры (поминально-погребальные комплексы Аржан-2 и Конто соответственно), уюкско-саглынской культуры (VI-IVвв. до н.э.) и переходного к эпохехунну периода (IIв. до н.э. -1 в. н.э.) (могильник Догээ-Баары II). Показан сложный и динамичный антропологический состав скифского населения Тувы на всех этапах его существования. Морфологические особенности уюкско-саглынских групп находят прототип в антропологическом составе носителей монгун-тайгин-ской культуры. Для алды-бельской серии из кургана Аржан-2 предполагается общий субстрат с раннескифским населением Горного Алтая.

Короткий адрес: https://sciup.org/14522673

IDR: 14522673 | УДК: 572

Текст научной статьи К вопросу о формировании антропологического состава ранних кочевников Тувы

Современный уровень археологической изученности Тувы и Центральной Азии в целом позволяет разделить культурогенез ранних кочевников этого региона на этапы, имеющие свой комплекс общеисторических и локально-хронологических факторов, стимулировавших и опосредовавших процессы этнокультурной трансформации. В основе раннего этапа (рубеж IX–VIII – рубеж VI–V вв. до н.э.) лежит консолидация местных племен, носителей традиций монгун-тайгинской культуры, и окуневского населения, оттесненного в горно-степные районы Центральной Азии андроновскими мигрантами [Савинов, 2002]. В этот период культурные связи населения Тувы были ориентированы на во сток – Северный и Северо-Западный Китай, Монголию. Со второй половины VI в. до н.э. трансконтинентальными по влиянию стали события, связанные с геополитическими амбициями державы Ахеменидов Передней Азии. Начиная с этого времени во всем Азиатском регионе скифо-сибирской общности появились импульсы с запада и формировались новые культурные традиции [Там же; Марсадолов, 1999; Таиров, 1999].

Существуют два подхода к интерпретации наблюдаемого разнообразия культурных традиций ранних кочевников Тувы: в рамках единой культуры, подразделенной на этапы, и в составе нескольких. Соответственно, процессы культурогенеза в скифский период рассматриваются либо как последовательное саморазвитие одной культуры, либо как смена нескольких культурно-исторических комплексов [Савинов, 2002, с. 77].

Идея монокультурного генезиса скифского населения Тувы разрабатывалась на основе археологических материалов, полученных до 1970-х гг.: С.И. Вайнштейн выделял кызылганскую культуру [1958], Л.Р. Кызласов и М.Х. Манай-Оол – уюкскую [Кызласов, 1958, 1977, 1979; Манай-Оол, 1970]. Периодизации Л.Р. Кызласова придерживается А.М. Мандельштам, представляя скифскую эпоху Тувы в многотомном издании «Археология СССР» [1992].

Концепция поликультурности эпохи ранних кочевников Тувы начинает разрабатываться в 1970-х гг. и становится доминирующей, когда возрастает чис-

Археология, этнография и антропология Евразии 4 (36) 2008

ло открытых и изученных памятников, в т.ч. относящихся к начальному этапу. Среди них два элитарных поминально-погребальных комплекса – Аржан-1 [Грязнов, Манай-Оол, 1973; Грязнов, 1980] и Аржан-2 [Чугунов, Парцингер, Наглер, 2002]. После открытия первого М.П. Грязнов предложил рассматривать его материалы в рамках отдельной культуры, названной им аржанской и датируемой VIII–VII вв. до н.э., или аржанского этапа культуры ранних кочевников [1980]. А.Д. Грач выделил в Туве две культуры скифского времени: алды-бельскую, разделенную на два этапа – ар-жанский (VIII–VII вв. до н.э.) и усть-хемчикский (VII– VI вв. до н.э.), – и саглынскую (V–III вв. до н.э.) [1975, 1980]. Его периодизацию в целом поддерживает Д.Г. Савинов, но памятники аржанского типа предлагает выделять в самостоятельную культуру [2002]. Исследователи, активно ведущие раскопки на территории Тувы в настоящее время, памятники конца VI – III в. до н.э. относят к уюкско-саглынской культуре, восходящей к алды-бельскому субстрату, и дифференцируют в ней уюкскую и саглынскую традиции, имеющие разные ареалы, различные источники инновационных элементов и разное время их внедрения в алды-бель-ский субстрат [Семёнов, 1992; Čugunov, 1998; Чугунов, 1999б, 2001; Васильев, Слюсаренко, Чугунов, 2003]. Финальный этап алды-бельской культуры распространяется до V в. до н.э. [Čugunov, 1998].

Археологический материал, безусловно, является определяющим при реконструкции процессов этно-культурогенеза в любой пространственно-временной структуре древнего населения, и усилиями археологов история ранних кочевников Тувы восстанавливается во всей многогранности взаимосвязей, взаимовлияний и контактов в составе скифо-сибирской этнокультурной общности, сложившейся в степном поясе Евразии в I тыс. до н.э. Тем не менее верификация выводов, полученных на основе археологических данных, результатами антропологического исследования имеет большое значение. Археология располагает элементами материальной культуры, которые часто заимствуются от соседей и не всегда могут служить доказательством смены населения. И только специфический комплекс морфологических черт человека, антропологический тип, обнаруженный вне ареала его формирования, является самым точным свидетельством миграции. Употребление выражений «генетические связи» и «генетические контакты» уместно именно в интерпретации палеоантропологических данных, представляющих собой размеры и форму костей скелета человека. Хотя в настоящее время мы не знаем, какие конкретно гены обусловливают размер и форму черепной коробки, скуловых дуг, носовых костей, челюстей и многих деталей их морфологии, но понимаем, что эти признаки наследуются и сходство по ним имеет явно генетическое происхождение.

Палеоантропологические материалы эпохи ранних кочевников с территории Тувы исследовались ведущими российскими антропологами Г.Ф. Дебецем и В.П. Алексеевым. По результатам этих исследований констатировались смешанность антропологического состава тувинских скифов на уровне двух рас – монголоидной и европеоидной – и неизменность соотношения монголоидного и европеоидного компонентов на протяжении скифского и гунно-сарматского времени. Предполагалась генетическая связь обоих компонентов с местным населением эпохи бронзы. Правда, гипотетический антропологический субстрат реконструировался на основе скромного материала, насчитывавшего в общей сложности два десятка черепов: из могильников Аймырлыг XIII (окуневская культура) [Гохман, 1980], Байдаг III (карасукская культура) [Там же], безынвентарных погребений монгун-тайгинской культуры [Алексеев, 1974] и единственного захоронения эпохи энеолита – ранней бронзы на берегу р. То-ора-Хем [Алексеев, 1984].

Первой публикацией палеоантропологических материалов с территории Тувы была статья Г.Ф. Дебеца, в которой анализировались черепа из раскопок С.А. Теплоухова 1926–1929 гг. [1950]. Этот материал был подразделен на две хронологические группы: раннюю, скифского и гунно-сарматского времени, и позднюю, эпохи раннего средневековья (приблизительно VII–X вв. н.э.). Г.Ф. Дебец констатировал, что население раннего железного века на территории Тувы имело в своем антропологическом составе ощутимую монголоидную примесь, которая практически с тем же удельным весом зафиксирована им и в эпоху средневековья.

В дальнейшем по мере поступления материалы скифского времени из Тувы исследовались В.П. Алексеевым и были опубликованы им в ряде статей. Датировка черепов из раскопок С.А. Теплоухова была пересмотрена: ранняя группа подразделена на скифскую, синхронизированную с тагарской культурой Минусинской котловины, и сарматскую, отнесенную к рубежу новой эры. У этих черепов были определены размеры, характеризующие высоту переносья, и углы горизонтальной уплощенности лицевого скелета, что более объективно показало участие монголоидного компонента в формировании антропологического состава населения в разные эпохи. Однако ни перегруппировка материала, ни более полноценная антропометрическая программа не изменили выводов Г.Ф. Дебеца [Алексеев, 1956]. Заметных различий по соотношению монголоидного и европеоидного компонентов между ранними (скифскими) и поздними (сарматскими) черепами В.П. Алексееву не удалось установить и при подключении к серии С.А. Тепло-ухова материалов из раскопок С.И. Вайнштейна и А.Д. Грача 1950-х гг. [Алексеев, 1959]. Были, правда, отмечены определенные различия между группами погребенных в земляных курганах со срубом и каменных курганах в квадратной оградке, но какой-либо исторической интерпретации они не получили из-за ограниченности сравнительных данных с сопредельных территорий Хакасии, Алтая, Монголии.

В следующей статье, подводящей очередные итоги изучения накопленных по Туве палеоантропологических материалов, В.П. Алексеев дифференцировал монголоидный компонент в составе скифского населения этого региона на два типа, имеющие различия в размерах лицевого отдела. Для одного, с большими размерами, предполагалось центрально-азиатское происхождение, для другого, с малыми размерами, – северное «таежное» [Алексеев, 1962]. Увеличившаяся по объему и территориальному охвату серия вновь не продемонстрировала изменения соотношения европеоидного и монголоидного компонентов в антропологических составах населения скифского и гунносарматского времени.

В последней работе, посвященной палеоантропологии Тувы, В.П. Алексеев еще раз обобщил весь опубликованный ранее материал (скифского, гунно-сарматского и тюркского времени) [1984]. К моменту написания статьи в археологии уже остро стояла проблема периодизации скифской эпохи, но он не стал перегруппировывать скифскую краниологическую коллекцию в соответствии с принадлежностью памятников к разным культурам или их этапам. Этот момент был оговорен особо. По мнению В.П. Алексеева, разбивка серии на малочисленные группы не позволила бы объективно обсуждать реальность антропологических различий между ними. В то же время материал был разделен на четыре группы по территориальной приуроченности к районам Тувы – западному, центральному, восточному и южному, естественные географические границы которых не обговаривались. Перспективность предложенного подхода следовала из предположения, что если существующие между памятниками разных районов культурные различия коррелируют с различиями в антропологическом составе населения, то последние будут обнаружены. Территориальные группы получились неравномерными по численности, а две из них – восточная и южная – оказались представленными единичными и фрагментарными черепами. Тем не менее выявилась определенная закономерность: признаки монголоидного комплекса в наименьшей степени были выражены в западной группе, больше – в центральном районе и еще более усиливались в южном и восточном. Причем обнаруженные морфологические комплексы напоминали два монголоидных антропологических типа – центрально-азиатский (южная группа) и байкальский (восточная).

При всей важности полученных результатов, свидетельствующих о сложности протекавших на тер- ритории Тувы этногенетических процессов, ими не могут быть исчерпаны все проблемы, связанные с историей региона в эпоху скифов. Многие вопросы, на которые должна ответить антропология, все еще остаются нерешенными. Так, раскопки в Турано-Уюкской котловине (Центральная Тува) элитарного поминально-погребального памятника Аржан-1 предоставили факты, позволяющие говорить о том, что на территории Тувы на рубеже IX–VIII вв. до н.э. сформировался атрибутивный комплекс, объединяющий культуры скифского типа. В связи с этим открытием особенно остро встали вопросы о происхождении ранних кочевников Тувы и их влиянии на скифский мир в целом. Антропологический аспект данной проблемы впервые может быть рассмотрен в настоящее время благодаря проведенным в 2001–2003 гг. раскопкам еще одного элитарного поминально-погребального комплекса – Аржан-2. До этого события в распоряжении исследователей не было скелетных остатков тувинских кочевников начального периода эпохи скифов.

Периоды смены культур являются очень сложными для реконструкции процессов этнокультурогенеза. В истории ранних кочевников Тувы особое место занимает рубеж VI–V вв. до н.э., когда под влиянием инокультурных импульсов началась трансформация автохтонной алды-бельской культуры и формировались уюкско-са-глынские традиции. По археологическим данным констатируется западное происхождение основных инноваций в культурогенезе населения, реконструируются межпопуляционные связи на уровне отдельных памятников. В настоящее время мы можем изучать этот процесс на палеоантропологических материалах.

Очень противоречивым периодом истории ранних кочевников Тувы является также рубеж III– II вв. до н.э., или позднескифское время, когда в степной полосе Евразии распространялись новые этнические компоненты, которые фиксируются в археологических комплексах этого времени. На их основе в Центральной Азии образовалось государство Хунну. Палеоантропологические материалы этого периода также вводятся в научный оборот впервые.

Мир ранних кочевников отличался уникальным миграционным потенциалом, что, наверное, стало одной из причин универсализации культурной атрибутики. Но это не привело к гомогенизации антропологического состава населения степей Евразии в скифскую эпоху [Алексеев, 1986], благодаря чему особенности скелетной морфологии являются хорошим источником для этногенетических реконструкций.

Материал и методы

Усилиями археологов, проводящих раскопки в Тура-но-Уюкской котловине с середины 1990-х гг., накопле- ны палеоантропологические материалы, относящиеся к разным этапам развития культуры ранних кочевников. Они надежно датированы современными методами радиоуглеродного анализа и дендрохронологии [Евразия…, 2005].

В основу данного исследования положены краниологические серии из нескольких поминально-погребальных комплексов.

-

1. Антропологические материалы раннескифского времени из кургана Аржан-2, расположенного в долине одноименной реки. Получены в 2001–2003 гг. в результате работ совместной экспедиции Эрмитажа (г. Санкт-Петербург) и Немецкого археологического института (г. Берлин). Тринадцать раннескифских погребений датируются серединой – второй половиной VII в. до н.э. и отно сятся к раннему этапу алды-бельской археологической культуры.

-

2. Краниологиче ская серия финального этапа алды-бельской археологической культуры из кург. 4 могильника Копто, расположенного на правобережной террасе одноименной реки – правого притока р. Каа-Хем (Малый Енисей). Памятник раскопан Центрально-Азиатской экспедицией Санкт-Петербургского филиала НИИ культурного и природного наследия под руководством К.В. Чугунова в 1996 г. [Čugunov, 1998; Чугунов, 1999б]. Курган датируется V в. до н.э. [Čugunov, 1998].

-

3. Краниологическая серия раннего этапа уюкско-саглынской культуры (VI–IV вв. до н.э.) из могильника Догээ-Баары II, расположенного на правобережной террасе р. Бий-Хем (Большой Енисей), в 5 км выше слияния с Каа-Хемом и в 8 км к северу от г. Кызыла. Памятник исследовался Центрально-Азиатской экспедицией НИИ культурного и природного наследия под руководством К.В. Чугунова. Антропологические материалы получены при раскопках 1990–2000 гг. [Чугунов 1994, 1996, 1999а, 2001, 2007; Čugunov, 1998].

-

4. Краниологическая серия переходного к эпохе хунну периода (II в. до н.э. – I в. н.э.) из кург. 23–25 могильника Догээ-Баары II.

-

5. Сборная серия из могильников культуры окуневского типа Аймырлыг XIII и XXVII в Центральной Туве [Гохман, 1980].

-

6. Мужские черепа из могильника культуры кара-сукского типа Байдаг III в Западной Туве [Там же].

-

7. Сборная окуневская серия (первая половина II тыс. до н.э.) из Хакасии [Громов, 1997].

-

8. Сборная карасукская серия (конец II – начало I тыс. до н.э.) из Хакасии [Рыкушина, 1980].

-

9. Сборная серия из погребений андроновской культуры в Минусинской котловине [Алексеев, 1961].

-

10. Сборная андроновская серия (середина II – начало I тыс. до н.э.) из Западного Казахстана [Алексеев, 1964; Гинзбург, 1962; Комарова, 1927].

-

11. Сборная андроновская серия из Северного, Центрального и Восточного Казахстана [Дебец, 1948; Гинзбург, 1956б; Исмагулов, 1963].

-

12. Черепа из погребений тазабагъябской культуры (середина II – начало I тыс. до н.э.) могильника Кокча-3 (Южное Приаралье) [Гинзбург, Трофимова, 1972].

-

13. Сборная серия из безынвентарных погребений монгун-тайгинской культуры предскифского времени Тувы [Алексеев, 1974].

-

14. Мужские черепа из безынвентарных захоронений Западной Монголии [Там же].

-

15. Серия эпохи бронзы из могильника Гумугоу в Синьцзяне [Хань Кансинь, 1986].

-

16. Черепа из погребений уюкско-саглынской культуры (V–IV вв. до н.э.) могильника Аймырлыг в Центральной Туве [Алексеев, Гохман, Тумэн, 1987].

-

17. Сборная серия скифского времени (V–III вв. до н.э.) из разных могильников на территории Тувы [Алексеев, 1984]. Преобладают черепа из западных районов. В основном материал происходит из памятников уюкско-саглынской культуры.

-

18. С ерия гунно-сарматского времени (III– I вв. до н.э.) из могильника Аймырлыг XXXI в Центральной Туве [Богданова, Радзюн, 1991].

-

19. Краниологические материалы гунно-сарматского времени (I в. до н.э. – V в. н.э.) с памятника Ко-кэль в Центральной Туве [Алексеев, Гохман, 1970].

-

20. Сборная серия гунно-сарматского времени из разных могильников Тувы [Алексеев, 1984].

-

21. Мужские черепа из раннескифских погребений Горного Алтая (VIII–VI вв. до н.э.) [Тур, 1997].

-

22. Сборная серия гунно-сарматского времени (I в. до н.э. – III–IV вв. н.э.) с нескольких местонахождений в центральном и южном районах Горного Алтая [Чикишева, Поздняков, 2002].

-

23. Сборная пазырыкская серия (V–III вв. до н.э.) из разных могильников Горного Алтая [Чикишева, 2003].

-

24. Сборная серия из погребений кара-кобинского типа в Горном Алтае [Там же].

-

25. Сборная серия большереченской культуры (VIII– VI вв. до н.э.) из Быстровки-2, -3 в Новосибирском Приобье (неопубликованные данные; измерения выполнены в 2001 г. студенткой Новосибирского государственного университета М.В. Шпаковой).

-

26. Сборная серия каменской кул ьтур ы (III– I вв. до н.э.) из могильников Масляха-1, -2 в степных предгорьях Алтая [Рыкун, 1999].

-

27. Мужские черепа гунно-сарматского времени (последние века до нашей эры – первые века нашей эры) из Гилёва и Карболихи в степных предгорьях Алтая [Алексеев, Мамонова, 1988].

-

28. Сборная серия тагарской культуры из Минусинской котловины [Козинцев, 1977].

-

29. Сборная таштыкская серия из Минусинской котловины [Алексеев, 1961].

-

30. Черепа скифского времени (V–III вв. до н.э.) из могильника Улангом в Западной Монголии [Мамонова, 1980].

-

31. Сборная серия эпохи хунну из Монголии [Алексеев, Гохман, Тумэн, 1987].

-

32. Сборная серия эпохи хунну из Забайкалья [Мамонова, 1974].

-

33. Черепа скифского времени (IX–V вв. до н.э.) из могильника Чауху-4 в небольшой горной долине, прорезающей южные отроги Тянь-Шаня на территории Синьцзяна (см.: [Поздняков, Комиссаров, 2007]).

-

34. Черепа сакского времени из могильника Ала-гоу в Турфанской долине (Синьцзян) [Хань Кансинь, 1995].

-

35. Сборная сакская серия (VII–IV вв. до н.э.) из Северного Казахстана [Гинзбург, 1963].

-

36. Сборная серия сакского времени (V–IV вв. до н.э.) из Восточного Казахстана [Гинзбург, 1956а, 1961].

-

37. Сборная сакская серия (V–IV вв. до н.э.) из Центрального Казахстана [Дебец, 1948; Гинзбург, 1956а].

-

38. Мужские черепа из погребений тасмолинской культуры (VII–III вв. до н.э.) могильников Караму-рун и Тасмола в Центральном Казахстане [Исмагу-лов, 1970].

-

39. Сборная серия сакского времени (IV–II вв. до н.э.) из комплекса памятников чирикрабатской культуры на территории древней дельты Сырдарьи [Трофимова, 1963].

-

40. Сборная сакская серия (VII–VI вв. до н.э.) из могильников Южный Тагискен и Уйгарак (древняя дельта Сырдарьи) [Итина, Яблонский, 1997].

-

41. Сборная серия сакского времени (IV–II вв. до н.э.) из комплекса памятников джетыасарской культуры на территории древней дельты Сырдарьи [Трофимова, 1958; Кияткина, 1993, 1995].

-

42. Сборная серия из основных погребений ку-юсайской культуры могильников Тумек-Кичиджик (VII–V вв. до н.э.) и Тарым-Кая (VI–V вв. до н.э.) в

Присаракамышской дельте Амударьи (Северная Туркмения) [Трофимова, 1979].

-

43. Сборная серия сакского и раннеусуньского времени (VII–III вв. до н.э.) из Тянь-Шаня [Гинзбург, 1954, 1960; Миклашевская, 1964].

-

44. Сборная усуньская серия ( IV в. до н.э. - I-II вв. н.э.) из Тянь-Шаня [Гинзбург, 1954, 1960; Миклашевская, 1959, 1964].

-

45. Сборная серия усуньского времени (III в. до н.э. – III в. н.э.) из разных могильников Восточного Казахстана (район Прииртышья) [Гинзбург, 1956а].

-

46. Сборная усуньская серия (IV в. до н.э – III в. н.э.) из Семиречья [Исмагулов, 1962] .

-

47. Сборная серия из разных могильников саргат-ской культуры [Багашев, 2000].

-

48. Сборная савроматская серия (VI–IV вв. до н.э.) из Южного Приуралья [Акимова, 1968а, 1968б].

-

49. Сборная серия савроматского времени (VI– IV вв. до н.э.) из Нижнего Поволжья и Волго-Донского междуречья [Гинзбург, 1959; Фирштейн, 1961; Кон-дукторова, 1962; Балабанова, 2000].

-

50. Сборная раннесарматская серия (IV–III вв. до н.э.) из Южного Приуралья [Акимова, 1968а].

-

51. Сборная серия раннесарматского времени (IV– I вв. до н.э.) из Нижнего Поволжья и Волго-Донского междуречья [Гинзбург, 1959; Тот, Фирштейн, 1970].

-

52. Сборная среднесарматская серия (I – первая половина II в. н.э.) из Нижнего Поволжья и Волго-Донского междуречья [Там же].

-

53. Сборная среднесарматская серия (I – первая половина II в. н.э.) из Приднепровья [Кондукторо-ва, 1956].

-

54. Черепа из могильника у с. Николаевка Одесской обл. (IV–III вв. до н.э.) в Пруто-Днестровском междуречье [Великанова, 1975].

-

55. Сборная серия из погребений скифской знати в Северном Причерноморье (IV в. до н.э., степное Нижнее Приднепровье) [Фирштейн, 1966; Круц, 2005].

-

56. Черепа из скифского могильника Никополь (IV–III вв. до н.э.) в степном Нижнем Приднепровье [Алексеев, 1986].

Этнокультурные группы, имеющие антропологическое сходство с палеопопуляциями ранних кочевников Тувы выявлялись методом иерархического кластерного анализа комплекса краниометрических признаков, в который вошли продольный, поперечный и высотный диаметры черепной коробки, верхняя высота и скуловая ширина лица, наименьшая ширина лба, высота и ширина орбит, высота и ширина носа, угол выступания носовых косточек, си-мотический и дакриальный указатели, общий угол вертикального, а также назомалярный и зигомаксил-лярный углы горизонтального профиля лица. Кластеризация групп проводилась методом средней связи с помощью системы обработки данных SPSS. В качестве меры их сходства использовано квадратичное евклидово расстояние. К анализу были привлечены следующие краниологические материалы.

Результаты антропологического анализа

Визуально краниологические серии из кургана Ар-жан-2 производили впечатление однородных. Сравнение внутригрупповых дисперсий краниометрических признаков со стандартными подтвердило это. Ни по одному из признаков не обнаружено достоверного повышения изменчивости. Напротив, она снижена. Это свидетельствует о том, что индивидуальные значения признаков краниометрического комплекса в мужской и женской группах очень близки к среднегрупповым показателям (табл. 1, 2).

Таблица 1. Средние характеристики мужских краниологических серий скифского времени с территории Тувы

|

Признак |

Аржан-2 (VII в. до н.э.) |

Копто (V в. до н.э.) |

Догээ-Баары II (VI–IV вв. до н.э.) |

Догээ-Баары II (II в. до н.э. – I в. н.э.) |

||||||||

|

X |

N |

S |

X |

N |

S |

X |

N |

S |

X |

N |

S |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

|

1. Продольный диаметр |

180,89 |

9 |

5,16 |

179,8 |

4 |

5,3 |

186,20 |

10 |

9,39 |

175,50 |

4 |

6,76 |

|

8. Поперечный диаметр |

147,25 |

8 |

5,34 |

135,8 |

4 |

6,9 |

141,00 |

9 |

4,66 |

136,50 |

4 |

4,80 |

|

8 : 1. Черепной указатель |

81,55 |

8 |

2,79 |

75,6 |

4 |

5,0 |

76,38 |

9 |

5,81 |

77,82 |

4 |

2,56 |

|

17. Высотный диаметр от базиона |

133,78 |

9 |

5,38 |

133,7 |

3 |

2,3 |

132,71 |

7 |

7,11 |

130,50 |

4 |

7,33 |

|

20. Высотный диаметр от пориона |

114,50 |

8 |

4,07 |

114,00 |

2 |

1,41 |

116,29 |

7 |

4,15 |

112,00 |

3 |

7,21 |

|

5. Длина основания черепа |

105,22 |

9 |

9,63 |

100,00 |

3 |

2,65 |

103,57 |

7 |

5,77 |

100,50 |

4 |

1,29 |

|

9. Наименьшая ширина лба |

94,84 |

8 |

3,74 |

92,83 |

3 |

4,25 |

95,34 |

11 |

4,16 |

90,85 |

4 |

8,90 |

|

10. Наибольшая ширина лба |

124,75 |

8 |

5,95 |

121,67 |

3 |

1,15 |

120,88 |

8 |

4,39 |

116,25 |

4 |

8,85 |

|

9 : 8. Лобно-поперечный указатель |

64,45 |

8 |

2,62 |

66,96 |

3 |

2,79 |

67,14 |

9 |

3,94 |

66,49 |

4 |

4,94 |

|

11. Ширина основания черепа |

129,63 |

8 |

13,13 |

128,33 |

3 |

2,52 |

129,00 |

6 |

1,67 |

125,67 |

3 |

7,09 |

|

12. Ширина затылка |

113,38 |

8 |

4,63 |

110,33 |

3 |

3,06 |

112,63 |

8 |

4,96 |

105,50 |

4 |

6,45 |

|

29. Лобная хорда |

106,95 |

10 |

2,47 |

106,87 |

3 |

4,32 |

109,86 |

9 |

8,55 |

105,58 |

4 |

1,70 |

|

30. Теменная хорда |

111,78 |

9 |

5,83 |

110,67 |

3 |

10,69 |

113,00 |

9 |

8,19 |

108,25 |

4 |

8,77 |

|

31. Затылочная хорда |

93,74 |

9 |

5,25 |

93,50 |

4 |

4,47 |

92,76 |

10 |

4,27 |

90,60 |

4 |

3,26 |

|

25. Сагиттальная дуга |

365,00 |

9 |

16,09 |

367,75 |

4 |

8,81 |

372,10 |

10 |

17,41 |

355,00 |

4 |

19,36 |

|

26. Лобная дуга |

125,80 |

10 |

5,25 |

128,00 |

3 |

0,00 |

130,56 |

9 |

7,14 |

124,50 |

4 |

6,45 |

|

27. Теменная дуга |

124,33 |

9 |

8,70 |

123,00 |

3 |

14,73 |

124,44 |

9 |

9,50 |

121,25 |

4 |

8,34 |

|

28. Затылочная дуга |

114,78 |

9 |

5,36 |

114,75 |

4 |

7,46 |

115,60 |

10 |

6,83 |

109,25 |

4 |

5,62 |

|

26 : 25. Лобно-сагиттальный указатель |

34,50 |

9 |

1,02 |

35,05 |

3 |

0,87 |

35,22 |

9 |

1,32 |

35,08 |

4 |

0,48 |

|

27 : 25. Теменно-сагиттальный указатель |

34,04 |

9 |

1,25 |

33,63 |

3 |

3,35 |

33,54 |

9 |

1,59 |

34,14 |

4 |

0,60 |

|

28 : 25. Затылочно-сагиттальный указатель |

31,45 |

9 |

0,96 |

31,22 |

4 |

2,29 |

31,23 |

9 |

1,48 |

30,79 |

4 |

0,84 |

|

28 : 27. Затылочно-теменной указатель |

92,57 |

9 |

5,56 |

94,25 |

3 |

16,89 |

93,43 |

9 |

8,21 |

90,23 |

4 |

3,91 |

|

Угол поперечного изгиба лба |

142,91 |

8 |

5,22 |

143,30 |

3 |

1,66 |

136,65 |

10 |

3,65 |

138,95 |

4 |

4,99 |

|

Sub.NB. Высота продольного изгиба лба |

24,13 |

10 |

2,54 |

26,93 |

3 |

1,07 |

25,61 |

9 |

2,50 |

24,58 |

4 |

2,57 |

|

Sub.NB. : 29. Указатель продольного изгиба лба |

22,60 |

10 |

2,69 |

25,24 |

3 |

1,66 |

23,30 |

9 |

1,10 |

23,31 |

4 |

2,80 |

|

Высота изгиба затылка |

21,79 |

9 |

3,55 |

25,35 |

4 |

4,12 |

25,36 |

10 |

3,19 |

22,83 |

4 |

3,39 |

|

45. Скуловой диаметр |

140,57 |

7 |

3,87 |

136,00 |

3 |

3,46 |

135,17 |

6 |

3,31 |

133,33 |

3 |

3,06 |

|

45 : 8. Горизонтальный фациоцереб-ральный указатель |

94,64 |

7 |

2,41 |

98,10 |

3 |

1,81 |

95,71 |

6 |

5,92 |

97,89 |

3 |

3,93 |

|

40. Длина основания лица |

96,56 |

8 |

3,89 |

94,00 |

3 |

2,65 |

98,00 |

6 |

4,10 |

94,67 |

3 |

1,53 |

|

40 : 5. Указатель выступания лица |

91,98 |

8 |

8,54 |

94,00 |

3 |

0,16 |

95,99 |

6 |

3,33 |

93,73 |

3 |

0,63 |

|

48. Верхняя высота лица |

72,44 |

9 |

2,60 |

71,00 |

3 |

3,61 |

71,29 |

7 |

3,45 |

73,33 |

3 |

1,53 |

|

48 : 17. Вертикальный фациоцереб-ральный указатель |

54,08 |

8 |

3,02 |

53,11 |

3 |

2,12 |

53,74 |

6 |

4,81 |

55,71 |

3 |

3,78 |

|

47. Полная высота лица |

118,00 |

8 |

4,84 |

118,00 |

3 |

7,94 |

116,00 |

3 |

6,08 |

120,67 |

3 |

6,43 |

|

43. Верхняя ширина лица |

107,61 |

9 |

3,81 |

104,67 |

3 |

3,21 |

107,67 |

9 |

3,43 |

103,67 |

3 |

4,73 |

|

46. Средняя ширина лица |

100,00 |

9 |

4,39 |

93,67 |

3 |

1,53 |

97,00 |

7 |

3,79 |

98,33 |

3 |

4,73 |

|

60. Длина альвеолярной дуги |

52,3 |

9 |

3,6 |

52,0 |

3 |

1,0 |

53,0 |

7 |

2,3 |

51,7 |

3 |

2,52 |

|

61. Ширина альвеолярной дуги |

63,9 |

9 |

1,7 |

62,7 |

3 |

1,5 |

63,8 |

6 |

2,3 |

62,3 |

3 |

3,06 |

Продолжение табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

|

61 : 60. Челюстно-альвеолярный указатель |

122,7 |

9 |

8,0 |

120,6 |

3 |

5,2 |

121,6 |

6 |

1,7 |

120,8 |

3 |

7,56 |

|

62. Длина неба |

46,5 |

8 |

2,4 |

44,3 |

3 |

1,2 |

43,0 |

7 |

4,0 |

44,3 |

3 |

1,15 |

|

63. Ширина неба |

35,7 |

9 |

2,0 |

34,8 |

3 |

2,4 |

38,7 |

7 |

5,1 |

35,6 |

3 |

2,10 |

|

63 : 62. Небный указатель |

77,0 |

8 |

5,0 |

78,5 |

3 |

5,8 |

77,4 |

6 |

7,70 |

80,4 |

3 |

5,52 |

|

55. Высота носа |

52,5 |

9 |

2,1 |

52,5 |

4 |

2,7 |

51,6 |

7 |

3,0 |

53,6 |

3 |

3,29 |

|

54. Ширина носа |

24,8 |

9 |

1,7 |

25,0 |

4 |

1,0 |

24,3 |

8 |

2,3 |

24,1 |

3 |

2,12 |

|

54 : 55. Носовой указатель |

47,2 |

9 |

4,1 |

47,7 |

4 |

3,6 |

48,0 |

7 |

4,0 |

45,0 |

3 |

1,29 |

|

51. Ширина орбиты от mf |

43,4 |

9 |

1,4 |

43,7 |

4 |

0,7 |

42,7 |

6 |

2,1 |

42,8 |

3 |

1,32 |

|

51a. Ширина орбиты от d |

41,0 |

9 |

1,9 |

41,1 |

4 |

0,5 |

39,9 |

6 |

1,3 |

40,4 |

3 |

1,05 |

|

52. Высота орбиты |

33,3 |

9 |

2,1 |

33,1 |

4 |

2,1 |

32,0 |

7 |

1,4 |

32,2 |

3 |

1,35 |

|

51 : 52. Орбитный указатель |

77,0 |

9 |

6,2 |

75,7 |

4 |

4,4 |

75,8 |

6 |

3,9 |

75,2 |

3 |

2,25 |

|

52 : 51а. Указатель орбиты от d |

81,3 |

9 |

4,5 |

80,5 |

4 |

6,0 |

80,9 |

6 |

3,9 |

79,7 |

3 |

3,24 |

|

Бималярная ширина |

97,9 |

9 |

3,1 |

97,8 |

3 |

2,3 |

98,0 |

11 |

3,4 |

96,5 |

4 |

1,82 |

|

Высота назиона над бималярной шириной |

15,7 |

9 |

2,5 |

15,8 |

3 |

0,3 |

18,0 |

11 |

2,1 |

16,0 |

4 |

2,37 |

|

Зигомаксиллярная ширина |

98,7 |

9 |

4,5 |

93,8 |

3 |

3,8 |

94,8 |

8 |

2,9 |

96,6 |

3 |

5,96 |

|

Высота субспинале над зигомаксил-лярной шириной |

20,7 |

9 |

4,4 |

19,4 |

3 |

1,4 |

20,2 |

8 |

3,0 |

22,2 |

3 |

1,16 |

|

Назомалярный угол |

144,5 |

9 |

4,6 |

144,1 |

3 |

0,6 |

139,7 |

11 |

4,1 |

143,4 |

4 |

5,02 |

|

Зигомаксиллярный угол |

134,6 |

9 |

9,1 |

135,2 |

3 |

1,4 |

134,0 |

8 |

5,7 |

130,6 |

3 |

4,68 |

|

SC. Симотическая ширина |

6,8 |

9 |

1,9 |

8,5 |

4 |

3,6 |

8,6 |

9 |

2,0 |

6,3 |

3 |

1,53 |

|

SS. Симотическая высота |

3,6 |

9 |

1,6 |

4,0 |

4 |

1,3 |

4,2 |

9 |

1,0 |

3,3 |

3 |

1,74 |

|

SS : SC. Симотический указатель |

54,6 |

9 |

22,2 |

49,2 |

4 |

10,7 |

50,0 |

9 |

13,3 |

50,6 |

3 |

14,54 |

|

MC. Максиллофронтальная ширина |

19,0 |

9 |

2,2 |

17,7 |

4 |

1,4 |

19,3 |

6 |

2,6 |

18,6 |

3 |

3,67 |

|

MS. Максиллофронтальная высота |

6,6 |

9 |

1,8 |

6,5 |

4 |

1,1 |

6,9 |

6 |

1,0 |

6,7 |

3 |

1,99 |

|

MS : MC. Максиллофронтальный указатель |

34,8 |

9 |

9,1 |

36,4 |

4 |

5,6 |

36,6 |

6 |

7,5 |

37,6 |

3 |

15,50 |

|

DC. Дакриальная ширина |

20,5 |

9 |

1,8 |

20,4 |

4 |

0,8 |

21,7 |

6 |

3,2 |

21,3 |

3 |

3,62 |

|

DS. Дакриальная высота |

10,7 |

9 |

1,6 |

10,1 |

4 |

1,3 |

11,5 |

6 |

2,1 |

11,2 |

3 |

1,71 |

|

DS : DC. Дакриальный указатель |

52,5 |

9 |

10,0 |

49,6 |

4 |

4,8 |

53,8 |

6 |

11,6 |

54,1 |

3 |

14,95 |

|

FC. Глубина клыковой ямки (мм) |

4,3 |

8 |

2,1 |

3,6 |

4 |

0,9 |

3,8 |

8 |

1,7 |

3,6 |

3 |

1,29 |

|

Высота изгиба скуловой кости (по Ву) |

12,2 |

9 |

1,9 |

11,8 |

3 |

1,1 |

11,9 |

6 |

1,4 |

10,8 |

3 |

1,67 |

|

Ширина скуловой кости (по Ву) |

55,3 |

9 |

3,6 |

56,7 |

3 |

4,4 |

55,6 |

6 |

2,3 |

54,9 |

3 |

3,52 |

|

Указатель изгиба скуловой кости |

22,1 |

9 |

2,4 |

20,9 |

3 |

0,6 |

21,4 |

6 |

2,8 |

19,7 |

3 |

2,87 |

|

32. Угол профиля лба от назиона |

83,3 |

8 |

4,3 |

85,3 |

3 |

5,8 |

83,0 |

6 |

3,3 |

79,7 |

3 |

3,79 |

|

GM/FH. Угол профиля лба от гла-беллы |

75,1 |

8 |

4,7 |

78,3 |

3 |

3,5 |

76,2 |

6 |

3,3 |

73,0 |

3 |

3,61 |

|

72. Общий угол профиля лица |

88,25 |

8 |

4,23 |

89,33 |

3 |

0,58 |

87,67 |

6 |

3,08 |

87,67 |

3 |

2,08 |

|

73. Угол профиля средней части лица |

90,38 |

8 |

4,78 |

91,00 |

3 |

1,00 |

89,67 |

6 |

3,72 |

88,67 |

3 |

1,53 |

|

74. Угол профиля альвеолярной части лица |

82,50 |

8 |

5,32 |

83,00 |

3 |

4,36 |

81,17 |

6 |

6,15 |

84,67 |

3 |

6,81 |

|

75. Угол наклона носовых костей |

65,71 |

7 |

7,93 |

68,00 |

3 |

2,00 |

64,25 |

4 |

6,40 |

63,33 |

3 |

4,73 |

|

75(1). Угол выступания носа |

24,13 |

8 |

5,54 |

21,33 |

3 |

1,53 |

22,20 |

5 |

4,71 |

24,33 |

3 |

5,03 |

|

68(1). Длина нижней челюсти от мыщелков |

111,78 |

9 |

5,97 |

111,00 |

3 |

1,73 |

110,83 |

6 |

6,55 |

114,67 |

3 |

5,03 |

|

79. Угол ветви нижней челюсти |

121,82 |

11 |

8,81 |

118,67 |

3 |

7,02 |

125,43 |

7 |

6,08 |

124,67 |

3 |

3,51 |

|

68. Длина нижней челюсти от углов |

85,14 |

11 |

2,86 |

85,33 |

3 |

1,53 |

83,86 |

7 |

3,29 |

88,00 |

3 |

8,00 |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

|

70. Высота ветви нижней челюсти |

57,55 |

11 |

4,93 |

57,33 |

3 |

5,86 |

55,22 |

9 |

8,04 |

50,00 |

3 |

1,00 |

|

71а. Наименьшая ширина ветви |

35,27 |

11 |

3,00 |

34,67 |

3 |

1,15 |

35,56 |

9 |

3,00 |

33,33 |

3 |

2,89 |

|

65. Мыщелковая ширина |

120,13 |

8 |

4,61 |

125,00 |

1 |

– |

120,40 |

5 |

6,11 |

117,00 |

3 |

4,00 |

|

66. Угловая ширина |

109,60 |

10 |

6,00 |

100,33 |

3 |

4,16 |

103,29 |

7 |

7,97 |

101,00 |

3 |

7,94 |

|

67. Передняя ширина |

48,64 |

11 |

1,80 |

46,33 |

3 |

0,58 |

46,89 |

9 |

3,37 |

45,67 |

3 |

2,31 |

|

69. Высота симфиза |

33,45 |

11 |

2,73 |

33,00 |

3 |

4,00 |

34,86 |

7 |

2,19 |

34,67 |

3 |

2,08 |

|

69(1). Высота тела |

32,91 |

11 |

2,17 |

32,00 |

3 |

2,00 |

32,89 |

9 |

2,37 |

33,00 |

3 |

2,00 |

|

69(3). Толщина тела |

12,64 |

11 |

1,96 |

10,67 |

3 |

0,58 |

12,56 |

9 |

1,13 |

11,67 |

3 |

1,53 |

|

C*. Угол выступания подбородка |

66,80 |

10 |

8,61 |

65,33 |

3 |

5,69 |

67,75 |

8 |

3,92 |

63,00 |

3 |

8,19 |

|

Надпереносье (по Мартину 1–6) |

3,80 |

10 |

1,14 |

4,00 |

4 |

0,82 |

4,31 |

13 |

1,11 |

4,75 |

4 |

0,96 |

|

Надбровные дуги (1–3) |

2,10 |

10 |

0,74 |

2,00 |

4 |

0,00 |

2,00 |

13 |

0,00 |

1,75 |

4 |

0,50 |

|

Наружный затылочный бугор (по Брока 0–5) |

1,56 |

9 |

1,59 |

0,50 |

4 |

0,58 |

1,50 |

12 |

2,28 |

3,00 |

3 |

2,00 |

|

Сосцевидный отросток (1–3) |

2,50 |

10 |

0,71 |

2,75 |

4 |

0,50 |

2,92 |

12 |

0,29 |

2,75 |

4 |

0,50 |

|

Передненосовая ость (по Брока 1–5) |

4,00 |

8 |

0,76 |

3,25 |

4 |

0,50 |

2,75 |

8 |

1,39 |

4,00 |

3 |

1,73 |

Таблица 2. Средние характеристики женских краниологических серий скифского времени с территории Тувы

|

Признак |

Аржан-2 (VII в. до н.э.) |

Копто (V в. до н.э.) |

Догээ-Баары II (VI–IV вв.до н.э.) |

Догээ-Баары II (II в. до н.э. – I в. н.э.) |

||||||||

|

X |

N |

S |

X |

N |

S |

X |

N |

S |

X |

N |

S |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

|

1. Продольный диаметр |

171,17 |

6 |

6,01 |

170,5 |

8 |

5,2 |

180,00 |

8 |

7,87 |

177,00 |

2 |

– |

|

8. Поперечный диаметр |

140,20 |

5 |

6,65 |

143,7 |

7 |

4,9 |

139,86 |

7 |

3,93 |

145,00 |

1 |

– |

|

8 : 1. Черепной указатель |

82,96 |

5 |

5,53 |

84,3 |

7 |

4,1 |

78,49 |

8 |

4,04 |

79,20 |

1 |

– |

|

17. Высотный диаметр от базиона |

126,67 |

3 |

4,93 |

126,3 |

8 |

5,1 |

132,63 |

8 |

4,24 |

131,00 |

2 |

– |

|

20. Высотный диаметр от пориона |

111,75 |

4 |

4,03 |

113,40 |

5 |

3,58 |

115,25 |

8 |

4,10 |

116,00 |

2 |

– |

|

5. Длина основания черепа |

95,00 |

4 |

2,71 |

96,50 |

8 |

5,40 |

101,86 |

7 |

4,30 |

103,00 |

2 |

– |

|

9. Наименьшая ширина лба |

92,28 |

5 |

3,03 |

94,70 |

8 |

4,35 |

94,75 |

8 |

4,46 |

98,80 |

2 |

– |

|

10. Наибольшая ширина лба |

117,20 |

5 |

5,50 |

119,86 |

7 |

5,01 |

121,13 |

8 |

4,70 |

123,50 |

2 |

– |

|

9 : 8. Лобно-поперечный указатель |

65,91 |

5 |

3,13 |

66,70 |

7 |

1,62 |

68,27 |

8 |

3,13 |

70,40 |

1 |

– |

|

11. Ширина основания черепа |

124,75 |

4 |

2,87 |

125,29 |

7 |

4,96 |

123,50 |

6 |

4,59 |

125,50 |

2 |

– |

|

12. Ширина затылка |

108,80 |

5 |

2,17 |

110,33 |

6 |

3,20 |

106,50 |

6 |

5,24 |

110,50 |

2 |

– |

|

29. Лобная хорда |

105,64 |

5 |

4,56 |

106,44 |

8 |

3,89 |

106,05 |

8 |

3,13 |

103,95 |

2 |

– |

|

30. Теменная хорда |

109,54 |

5 |

5,89 |

104,13 |

8 |

5,77 |

114,88 |

8 |

6,88 |

110,50 |

2 |

– |

|

31. Затылочная хорда |

90,15 |

4 |

2,07 |

92,43 |

8 |

4,44 |

93,04 |

8 |

5,57 |

94,15 |

2 |

– |

|

25. Сагиттальная дуга |

348,33 |

3 |

6,43 |

349,63 |

8 |

11,44 |

365,67 |

9 |

9,84 |

361,50 |

2 |

– |

|

26. Лобная дуга |

119,20 |

5 |

4,87 |

123,00 |

8 |

5,01 |

125,88 |

8 |

5,59 |

122,00 |

2 |

– |

|

27. Теменная дуга |

119,80 |

5 |

2,68 |

116,75 |

8 |

8,15 |

126,50 |

8 |

8,37 |

120,00 |

2 |

– |

|

28. Затылочная дуга |

108,25 |

4 |

4,35 |

109,88 |

8 |

5,62 |

114,25 |

8 |

7,55 |

119,50 |

2 |

– |

|

26 : 25. Лобно-сагиттальный указатель |

34,54 |

3 |

0,51 |

35,20 |

8 |

1,51 |

34,37 |

9 |

1,12 |

33,76 |

2 |

– |

|

27 : 25. Теменно-сагиттальный указатель |

34,17 |

3 |

0,94 |

33,37 |

8 |

1,60 |

34,55 |

9 |

1,93 |

33,19 |

2 |

– |

|

28 : 25. Затылочно-сагиттальный указатель |

31,29 |

3 |

1,05 |

31,43 |

8 |

1,25 |

31,08 |

9 |

1,78 |

33,09 |

2 |

– |

Продолжение табл. 2

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

|

28 : 27. Затылочно-теменной указатель |

91,65 |

3 |

5,43 |

94,43 |

8 |

7,21 |

90,46 |

9 |

10,28 |

99,95 |

2 |

– |

|

Угол поперечного изгиба лба |

139,28 |

5 |

2,94 |

131,83 |

6 |

4,65 |

140,33 |

7 |

3,91 |

135,70 |

2 |

– |

|

Sub.NB. Высота продольного изгиба лба |

23,24 |

5 |

1,91 |

24,56 |

8 |

2,25 |

27,43 |

7 |

1,21 |

25,45 |

2 |

– |

|

Sub.NB. : 29. Указатель продольного изгиба лба |

21,95 |

4 |

1,19 |

23,09 |

8 |

2,10 |

26,03 |

8 |

1,43 |

24,44 |

2 |

– |

|

Высота изгиба затылка |

22,53 |

4 |

1,90 |

23,66 |

8 |

2,62 |

24,86 |

8 |

2,48 |

25,75 |

2 |

– |

|

45. Скуловой диаметр |

127,50 |

2 |

2,12 |

128,00 |

7 |

5,07 |

125,33 |

6 |

4,41 |

128,00 |

1 |

– |

|

45 : 8. Горизонтальный фациоцереб-ральный указатель |

89,22 |

2 |

4,13 |

89,18 |

7 |

5,19 |

90,41 |

6 |

2,77 |

– |

– |

– |

|

40. Длина основания лица |

98,50 |

4 |

1,29 |

95,57 |

7 |

4,61 |

96,29 |

7 |

3,59 |

94,50 |

2 |

– |

|

40 : 5. Указатель выступания лица |

103,76 |

4 |

3,76 |

98,78 |

7 |

3,74 |

95,16 |

8 |

3,81 |

91,70 |

2 |

– |

|

48. Верхняя высота лица |

70,20 |

5 |

2,86 |

67,00 |

7 |

5,26 |

67,17 |

6 |

3,76 |

70,50 |

2 |

– |

|

48 : 17. Вертикальный фациоцереб-ральный указатель |

54,03 |

3 |

3,31 |

52,85 |

7 |

2,98 |

51,97 |

7 |

3,37 |

53,84 |

2 |

– |

|

47. Полная высота лица |

111,33 |

3 |

5,13 |

111,75 |

4 |

8,18 |

107,00 |

3 |

9,17 |

110,00 |

1 |

– |

|

43. Верхняя ширина лица |

103,30 |

5 |

3,67 |

102,00 |

7 |

6,06 |

106,43 |

7 |

5,00 |

105,50 |

2 |

– |

|

46. Средняя ширина лица |

102,13 |

4 |

2,95 |

91,17 |

6 |

4,45 |

94,13 |

8 |

3,09 |

92,00 |

2 |

– |

|

60. Длина альвеолярной дуги |

52,0 |

3 |

2,0 |

50,0 |

8 |

4,5 |

50,5 |

8 |

1,9 |

49,0 |

2 |

– |

|

61. Ширина альвеолярной дуги |

63,4 |

4 |

2,3 |

60,9 |

7 |

3,3 |

61,5 |

8 |

2,7 |

60,0 |

2 |

– |

|

61 : 60. Челюстно-альвеолярный указатель |

121,2 |

3 |

6,1 |

122,8 |

7 |

10,0 |

120,6 |

9 |

7,2 |

122,6 |

2 |

– |

|

62. Длина неба |

45,3 |

3 |

2,1 |

44,6 |

6 |

3,1 |

43,5 |

8 |

2,5 |

43,0 |

2 |

– |

|

63. Ширина неба |

35,5 |

4 |

0,6 |

32,8 |

8 |

3,2 |

34,3 |

8 |

2,5 |

31,6 |

2 |

– |

|

63 : 62. Небный указатель |

78,1 |

3 |

4,1 |

72,9 |

6 |

5,4 |

78,3 |

9 |

7,6 |

73,4 |

2 |

– |

|

55. Высота носа |

51,1 |

6 |

1,7 |

47,4 |

7 |

4,4 |

49,9 |

7 |

2,1 |

50,8 |

2 |

– |

|

54. Ширина носа |

24,8 |

4 |

2,1 |

22,3 |

7 |

2,0 |

25,1 |

7 |

2,0 |

25,5 |

2 |

– |

|

54 : 55. Носовой указатель |

51,0 |

5 |

4,7 |

47,1 |

7 |

2,6 |

50,0 |

8 |

3,4 |

50,1 |

2 |

– |

|

51. Ширина орбиты от mf |

41,8 |

6 |

0,8 |

41,2 |

6 |

2,5 |

42,3 |

7 |

2,3 |

43,5 |

2 |

– |

|

51a. Ширина орбиты от d |

39,5 |

5 |

0,7 |

39,4 |

6 |

2,2 |

39,7 |

7 |

2,1 |

40,4 |

2 |

– |

|

52. Высота орбиты |

31,5 |

6 |

2,3 |

32,7 |

6 |

2,3 |

33,0 |

7 |

1,9 |

32,2 |

2 |

– |

|

51 : 52. Орбитный указатель |

74,8 |

7 |

6,1 |

79,4 |

6 |

5,0 |

78,0 |

8 |

5,3 |

74,0 |

2 |

– |

|

52 : 51а. Указатель орбиты от d |

80,5 |

5 |

6,9 |

83,0 |

6 |

5,4 |

82,8 |

8 |

5,6 |

79,5 |

2 |

– |

|

Бималярная ширина |

94,3 |

5 |

3,7 |

94,8 |

8 |

5,5 |

97,4 |

7 |

5,2 |

98,6 |

2 |

– |

|

Высота назиона над бималярной шириной |

14,2 |

5 |

2,4 |

17,9 |

8 |

1,8 |

16,1 |

7 |

3,5 |

18,4 |

2 |

– |

|

Зигомаксиллярная ширина |

101,9 |

4 |

3,5 |

91,6 |

7 |

4,7 |

93,6 |

8 |

3,3 |

92,1 |

2 |

– |

|

Высота субспинале над зигомаксил-лярной шириной |

19,9 |

3 |

1,7 |

21,3 |

7 |

2,2 |

18,9 |

8 |

2,8 |

18,1 |

2 |

– |

|

Назомалярный угол |

146,6 |

5 |

4,0 |

138,6 |

8 |

3,2 |

143,4 |

7 |

7,0 |

139,1 |

2 |

– |

|

Зигомаксиллярный угол |

136,6 |

3 |

4,3 |

130,1 |

7 |

4,2 |

136,1 |

8 |

5,5 |

137,2 |

2 |

– |

|

SC. Симотическая ширина |

7,9 |

6 |

1,8 |

8,0 |

8 |

1,9 |

8,2 |

7 |

2,1 |

9,3 |

2 |

– |

|

SS. Симотическая высота |

2,7 |

5 |

0,5 |

2,9 |

7 |

0,8 |

3,5 |

7 |

1,1 |

4,7 |

2 |

– |

|

SS : SC. Симотический указатель |

34,5 |

6 |

7,2 |

35,5 |

7 |

6,1 |

41,5 |

8 |

7,9 |

50,3 |

2 |

– |

|

MC. Максиллофронтальная ширина |

18,2 |

6 |

1,6 |

18,5 |

7 |

1,5 |

20,3 |

7 |

3,0 |

19,7 |

2 |

– |

|

MS. Максиллофронтальная высота |

5,1 |

5 |

0,7 |

5,8 |

6 |

1,1 |

6,7 |

7 |

1,3 |

8,0 |

2 |

– |

|

MS : MC. Максиллофронтальный указатель |

27,5 |

6 |

3,6 |

31,3 |

6 |

5,1 |

32,6 |

8 |

8,2 |

40,5 |

2 |

– |

|

DC. Дакриальная ширина |

19,9 |

7 |

1,9 |

19,9 |

6 |

2,1 |

23,1 |

8 |

2,8 |

23,5 |

2 |

– |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

|

DS. Дакриальная высота |

9,2 |

5 |

1,4 |

9,5 |

6 |

0,4 |

10,9 |

7 |

1,8 |

11,1 |

2 |

– |

|

DS : DC. Дакриальный указатель |

47,8 |

5 |

5,8 |

48,2 |

6 |

5,9 |

46,8 |

8 |

7,6 |

46,4 |

2 |

– |

|

FC. Глубина клыковой ямки (мм) |

3,0 |

4 |

0,7 |

2,3 |

7 |

0,9 |

3,4 |

8 |

1,6 |

4,1 |

2 |

– |

|

Высота изгиба скуловой кости (по Ву) |

12,1 |

3 |

0,8 |

11,5 |

5 |

0,8 |

11,5 |

8 |

2,0 |

11,3 |

2 |

– |

|

Ширина скуловой кости (по Ву) |

55,8 |

3 |

2,0 |

54,1 |

5 |

2,5 |

51,9 |

8 |

3,5 |

55,1 |

2 |

– |

|

Указатель изгиба скуловой кости |

21,7 |

3 |

0,9 |

21,2 |

5 |

1,1 |

22,8 |

9 |

3,5 |

20,5 |

2 |

– |

|

32. Угол профиля лба от назиона |

84,8 |

4 |

5,6 |

85,2 |

5 |

4,1 |

86,4 |

8 |

5,5 |

88,5 |

2 |

– |

|

GM/FH. Угол профиля лба от гла-беллы |

79,5 |

4 |

3,1 |

80,2 |

5 |

6,5 |

81,9 |

8 |

5,7 |

84,0 |

2 |

– |

|

72. Общий угол профиля лица |

86,25 |

4 |

2,99 |

85,40 |

5 |

1,52 |

86,00 |

7 |

5,39 |

91,50 |

1 |

– |

|

73. Угол профиля средней части лица |

89,25 |

4 |

3,69 |

88,20 |

5 |

3,63 |

88,00 |

7 |

5,10 |

93,00 |

2 |

– |

|

74. Угол профиля альвеолярной части лица |

76,75 |

4 |

4,50 |

78,20 |

5 |

4,71 |

82,71 |

7 |

6,97 |

89,50 |

2 |

– |

|

75. Угол наклона носовых костей |

65,33 |

3 |

4,04 |

66,00 |

5 |

3,67 |

62,50 |

6 |

7,15 |

65,00 |

2 |

– |

|

75(1). Угол выступания носа |

19,67 |

3 |

5,51 |

19,40 |

5 |

2,70 |

23,33 |

6 |

6,02 |

26,50 |

2 |

– |

|

68(1). Длина нижней челюсти от мыщелков |

108,17 |

3 |

4,54 |

104,83 |

6 |

9,02 |

105,00 |

6 |

5,10 |

– |

– |

– |

|

79. Угол ветви нижней челюсти |

118,50 |

4 |

2,65 |

126,50 |

6 |

3,67 |

120,14 |

7 |

5,37 |

– |

– |

– |

|

68. Длина нижней челюсти от углов |

83,50 |

4 |

3,11 |

81,00 |

6 |

6,45 |

83,29 |

7 |

4,42 |

– |

– |

– |

|

70. Высота ветви нижней челюсти |

53,00 |

4 |

4,08 |

44,17 |

6 |

6,74 |

54,43 |

7 |

7,04 |

– |

– |

– |

|

71а. Наименьшая ширина ветви |

37,50 |

4 |

1,73 |

32,50 |

6 |

1,38 |

33,57 |

7 |

1,62 |

– |

– |

– |

|

65. Мыщелковая ширина |

113,00 |

2 |

4,24 |

112,60 |

5 |

5,27 |

111,83 |

6 |

4,17 |

– |

– |

– |

|

66. Угловая ширина |

100,00 |

4 |

6,48 |

93,67 |

6 |

5,43 |

95,71 |

7 |

4,89 |

– |

– |

– |

|

67. Передняя ширина |

47,50 |

4 |

1,73 |

46,50 |

6 |

2,59 |

47,00 |

6 |

3,63 |

– |

– |

– |

|

69. Высота симфиза |

31,13 |

4 |

2,59 |

30,17 |

6 |

1,17 |

30,17 |

6 |

1,17 |

– |

– |

– |

|

69(1). Высота тела |

29,00 |

4 |

2,94 |

27,67 |

6 |

2,88 |

29,17 |

6 |

1,47 |

– |

– |

– |

|

69(3). Толщина тела |

14,25 |

4 |

1,50 |

11,83 |

6 |

0,75 |

11,67 |

6 |

1,75 |

– |

– |

– |

|

C*. Угол выступания подбородка |

75,00 |

4 |

6,48 |

70,80 |

5 |

6,69 |

63,75 |

4 |

6,13 |

– |

– |

– |

|

Надпереносье (по Мартину 1–6) |

1,86 |

7 |

0,90 |

2,43 |

7 |

0,98 |

2,75 |

8 |

0,71 |

3,00 |

2 |

– |

|

Надбровные дуги (1–3) |

1,57 |

7 |

0,53 |

1,43 |

7 |

0,53 |

1,75 |

8 |

0,46 |

2,00 |

2 |

– |

|

Наружный затылочный бугор (по Брока 0–5) |

0,43 |

7 |

0,53 |

0,13 |

8 |

0,35 |

1,38 |

8 |

2,26 |

2,50 |

2 |

– |

|

Сосцевидный отросток (1–3) |

1,86 |

7 |

0,69 |

2,13 |

8 |

0,64 |

2,38 |

8 |

0,74 |

3,00 |

2 |

– |

|

Передненосовая ость (по Брока 1–5) |

3,20 |

5 |

1,10 |

2,67 |

6 |

1,21 |

3,86 |

7 |

0,90 |

4,00 |

2 |

– |

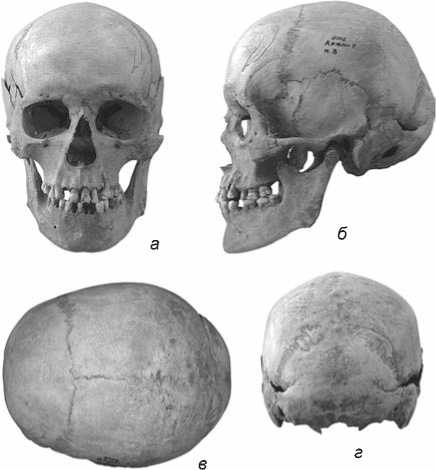

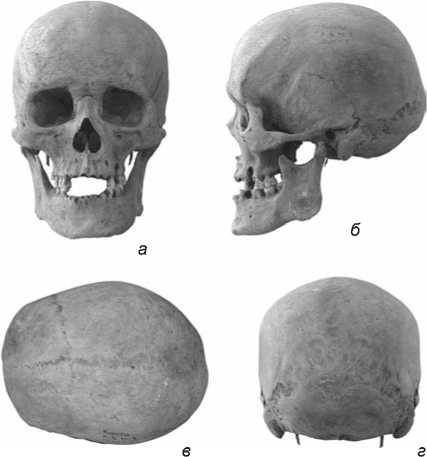

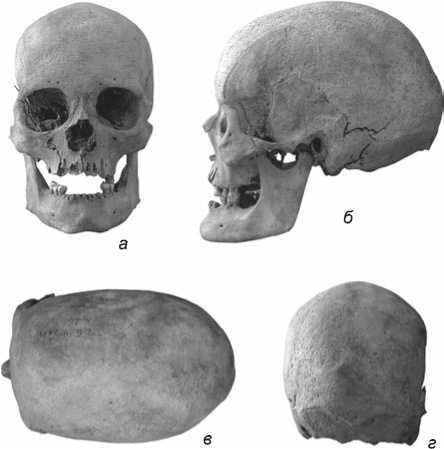

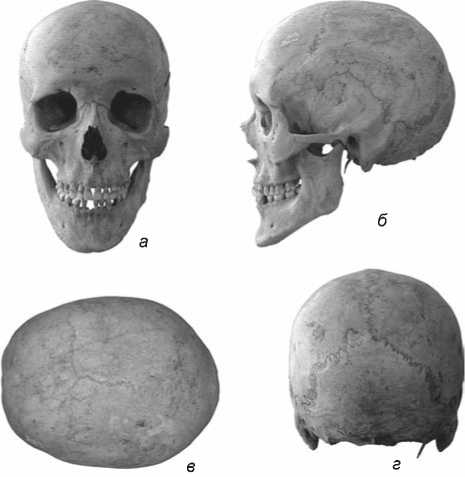

Все погребенные в кургане Аржан-2, независимо от их пола и социального статуса, отраженного в дифференциации могил по их местоположению на могильном поле и обрядовым атрибутам, являются носителями единого краниологического комплекса. Его характеристики следующие: черепная коробка средневысокая, мезобрахикранная с умеренным рельефом; лицо широкое, по высоте чуть превышает средние варианты межгрупповой шкалы изменчивости признака; углы горизонтального профиля лицевого отдела больше типичны для групп метисного европеоидномонголоидного происхождения, но они не достигают величин, характерных для представителей северных континентальных монголоидов; вертикальный профиль лица прямой; носовое отверстие имеет среднюю ширину; переносье высокое, а угол выступания носовых костей небольшой. Рисунки 1–5 дают представление об облике черепов носителей ранней алды-бельской культуры, захороненных в кургане Аржан-2.

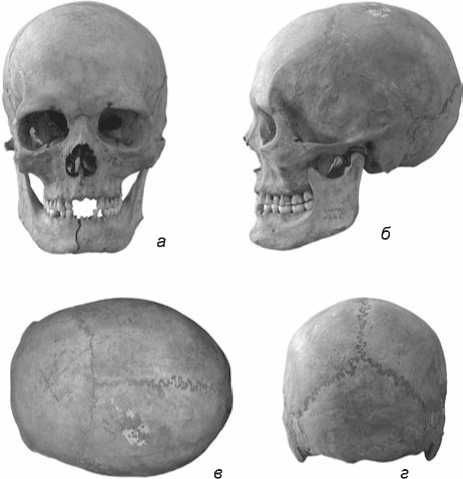

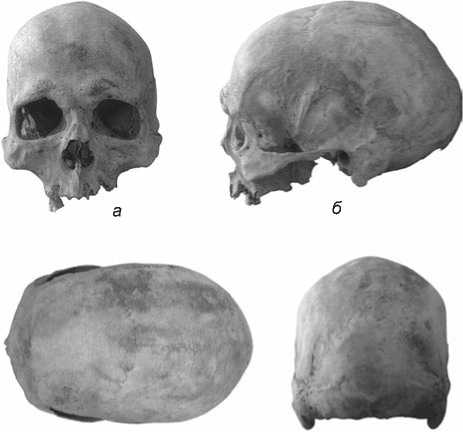

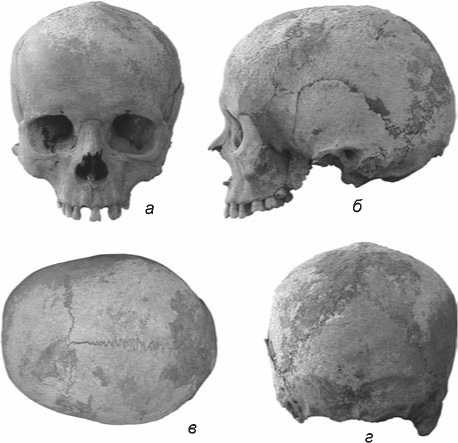

Краниологическая серия финального этапа алды-бельской культуры из кург. 4 могильника Копто (некоторые черепа представлены на рис. 6–9) демонстрирует половой диморфизм. Одно из различий наблюдается в форме черепной коробки. Мужская группа по черепному указателю характеризуется как долихомезокранная. Женская включает только

а

б

в

г

Рис. 1. Череп женщины из центрального («княжеского») погр. 5 (скелет 2) кургана Аржан-2.

а – фронтальная норма; б – латеральная слева; в – вертикальная; г – затылочная норма.

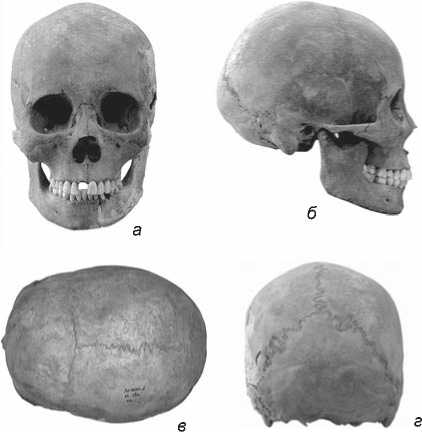

Рис. 2. Череп мужчины из погр. 8 кургана Аржан-2. а – г – см. рис. 1.

Рис. 3. Череп женщины из погр. 13 А (скелет 1) кургана Аржан-2. а – г – см. рис. 1.

Рис. 4. Череп мужчины из погр. 20 (скелет 2) кургана Аржан-2.

а – г – см. рис. 1.

брахикранные и гипербрахикранные варианты и выделяется среди остальных групп ранних кочевников Тувы наибольшим черепным указателем. При этом высота черепа и соотношение компонентов сагиттальной дуги как в мужской, так и в женской выборках из Копто идентичны. Наименьшим компонентом сагиттального контура черепного свода является за- тылочный. Эта особенность присуща всем четырем проанализированным мною краниологическим сериям ранних кочевников Тувы. Что касается лобного и теменного компонентов, то в отличие от серии из Ар-жана-2, где их вклад в сагиттальную дугу примерно одинаков, у черепов из Копто вклад первого значительно больше.

Рис. 5. Череп мужчины из погр. 26 кургана Аржан-2. а – г – см. рис. 1.

Рис. 7. Череп мужчины из погр. 3 кург. 4 могильника Копто.

а – г – см. рис. 1.

Рис. 6. Череп мужчины из погр. 1 кург. 4 могильника Копто.

а – г – см. рис. 1.

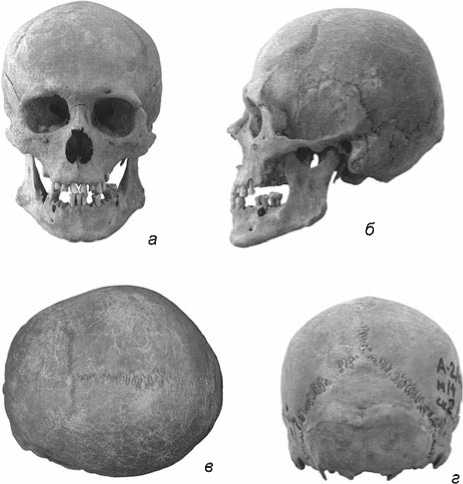

Рис. 8. Череп женщины из погр. 4 кург. 4 могильника Копто.

а – г – см. рис. 1.

Несколько существенных различий между женской и мужской группами из Копто наблюдается по признакам, характеризующим лицевой отдел черепа. Одно из них касается горизонтального профиля лица. Мужская группа характеризуется сочетанием мезогнатного (среднеуплощенного) профиля на уровне нижнего края скуловых ко стей и платиоп- ного (плоского) на уровне орбит. Это присуще также всем индивидуумам, независимо от их половой принадлежности, погребенным в кургане Аржан-2. В женской группе из могильника Копто, в целом демонстрирующей заметное снижение величин на-зомалярного и зигомаксиллярного углов (усиление клинопрозопии), появились гетеропрозопные вари-

Рис. 9. Череп женщины из погр. 5 кург. 4 могильника Копто.

а – г – см. рис. 1.

Рис. 10. Череп мужчины из кург. 26 уюкско-саглынской культуры могильника Догээ-Баары II. а – г – см. рис. 1.

анты, характеризующиеся клинопным (острым) горизонтальным профилем лица на верхнем уровне и мезогнатным (среднеуплощенным), даже платигнат-ным (пло ским) – на среднем. Платигнатия сопровождается наиболее малым углом выступания носа, а такое сочетание признаков присуще монголоидным черепам.

Несколько различий обнаруживается в комплексе признаков, характеризующих строение носового отдела. Носовой указатель в мужской группе имеет значения на границе мезоринных и хамеринных вариантов. У женских черепов носовое отверстие очень узкое, величина носового указателя минимальная на фоне других групп ранних кочевников Тувы, соответствует границе лепторинных и мезоринных вариантов. Высота переносья у женских черепов ниже, чем у мужских. Угол выступания носовых костей у них одинаков и наименьший среди анализируемых тувинских краниологических серий скифского времени.

Высота лица и в мужской, и в женской группах из Копто несколько меньше, чем в серии из Аржана-2, а ширина заметно меньше только в мужской.

Таким образом, сравнивая черепа из Аржана-2 и Копто, мы обнаруживаем некоторые различия между их комплексами краниометриче ских признаков. По сравнению с аржанской серией, в мужской группе из Копто усилен элемент долихоморфии, в женской – брахиморфии. У женских черепов горизонтальный профиль лица в среднем близок к гомоклинопрозопному: назомалярный угол соответствует клинопному типу профилированности, а зигомаксиллярный – всего лишь на одну единицу превышает порог значений клиногнатного типа. Но встречаются также черепа, у которых нарушена характерная для гомогенных групп положительная корреляция между горизонтальным профилем лица на верхнем и среднем уровнях.

В антропологическом составе населения финального этапа алды-бельской культуры выявляются три морфологических компонента. Специфику мужской группы определяют носители комплекса краниологических признаков, почти идентичного таковому погребенных в кургане Аржан-2, но с более долихоморфными пропорциями мозгового и лицевого отделов черепа. Основной компонент антропологического состава женской группы отличается брахиморфными пропорциями мозгового отдела и острой клинопрозопной профилировкой лицевого отдела черепа, представлен также брахикран-ный компонент с плоским лицом.

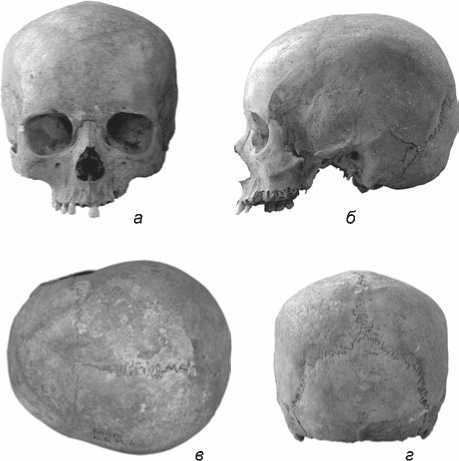

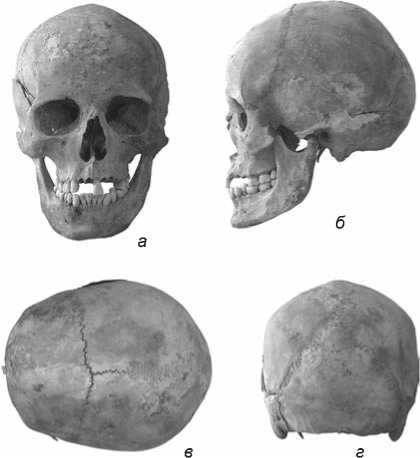

В краниологической серии из курганов уюкско-са-глынской культуры могильника Догээ-Баары II не наблюдается отчетливой дифференциации морфологического комплекса в соответствии с полом (некоторые черепа представлены на рис. 10–13). По сравнению с материалами из Аржана-2 и Копто резко увеличился продольный диаметр мозговой коробки, преобладающими вариантами ее формы стали мезокранные и до-лихокранные. Лицевой отдел более долихоморфный за счет уменьшения ширины лица, в то время как его высота осталась прежней. По сравнению с черепами из Копто повысилось переносье и увеличился угол вы-

вг

Рис. 11. Череп мужчины из кург. 18 уюкско-саглынской культуры могильника Догээ-Баары II. а – г – см. рис. 1.

Рис. 12. Череп женщины из кург. 8 (скелет 2) уюкско-саглынской культуры могильника Догээ-Баары II. а – г – см. рис. 1.

ступания носа, но эти признаки не вышли за пределы вариаций в аржанской серии.

Половой диморфизм проявляется в признаках горизонтального профиля лицевого скелета. Углы горизонтального профиля у мужчин уменьшились (особенно на верхнем уровне лицевого отдела), а у женщин гармонично увеличились на обоих уровнях.

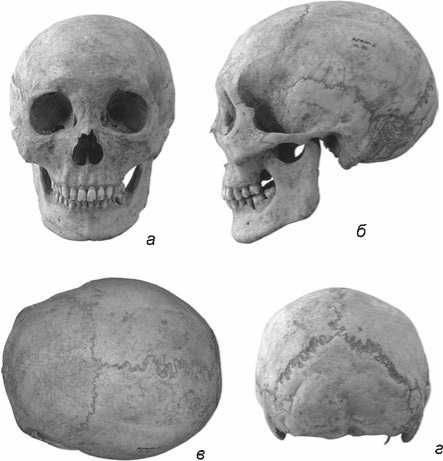

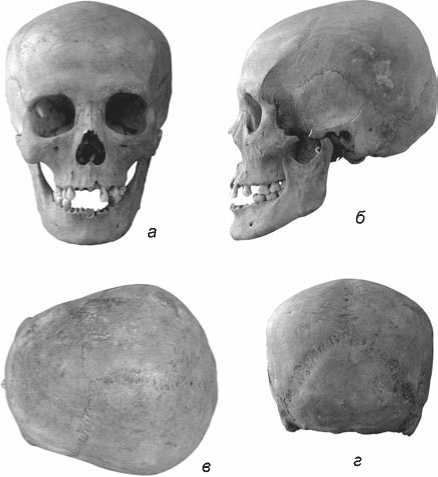

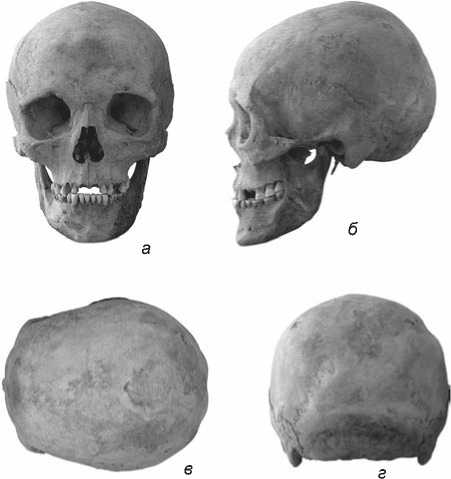

В хронологически наиболее поздней серии, относящейся уже не к скифскому, а к гунно-сарматскому периоду истории ранних кочевников Тувы, наблюдается уменьшение основных диаметров черепной коробки (некоторые черепа представлены на рис. 14, 15). Усилился наклон лба при сохранении присущей всем предыдущим сериям степени его сагиттального изгиба (лобная кость во всех анализируемых тувинских материалах выпуклая). Увеличился высотный диаметр лицевого отдела, но одновременно уменьшился скуловой диаметр в мужской группе, тогда как в женской он практически не изменился (однако это наблюдение сделано на единственном черепе и может не отражать основных тенденций изменчивости признака). Величина носового указателя заметно понизилась в мужской группе.

На отдельных черепах, как мужских, так и женских, наблюдается дисгармоничность горизональной профилировки лица, выражающаяся в усилении профиля на верхнем уровне и уплощении – на среднем; у одного, отличающего ся о стрым горизонтальным профилем средней части лица, угол выступания носа имеет наименьшее значение в данной серии, хотя в среднем этот показатель увеличился и повысилось

Рис. 13. Череп женщины из кург. 4 (скелет 1) уюкско-саглынской культуры могильника Догээ-Баары II. а – г – см. рис. 1.

переносье. Наблюдаемое нарушение связанных исторической корреляцией морфологических признаков лицевого отдела свидетельствует о первых этапах метисации контрастных монголоидных и европеоидных антропологических типов.

Если принять в качестве исходного морфологического субстрата краниологический тип группы из

Рис. 14. Череп мужчины из кург. 23 (мог. 3) переходного к эпохе хунну периода из могильника Догээ-Баары II. а – г – см. рис. 1.

Рис. 15. Череп женщины из кург. 25 переходного к эпохе хунну периода из могильника Догээ-Баары II. а – г – см. рис. 1.

Аржана-2, то тогда данные краниологии свидетельствуют о том, что трансформации культурных традиций на территории Центральной Тувы сопровождались изменениями в антропологическом составе населения. Эти изменения происходили в результате последовательной инфильтрации морфологических признаков, являющихся ведущими дифференцирующими особенностями европеоидных антрополо- гических комплексов, и были связаны с постоянным притоком групп людей из западных районов евразийских степей. Для двух переходных периодов – к финальному этапу алды-бельской культуры (V в. до н.э.) и к гунно-сарматскому времени (конец III в. до н.э.) – на краниологическом материале улавливаются последствия импульса с востока Евразии: в антропологическом составе ранних кочевников Тувы появился компонент с хорошо узнаваемым морфологическим комплексом дальневосточной расы, основным у населения Северного Китая.

Возможно и другое объяснение сложного антропологического состава ранних кочевников Центральной Тувинской котловины. Доскифское население этого района не было однородным, а включало представителей европеоидной расы (могильник культуры окуневского типа Аймырлыг XIII) и носителей смешанных комбинаций признаков с преобладанием монголоидных (погребения культуры карасукского типа могильника Байдаг III) или европеоидных (сборная серия из безынвентарных погребений монгун-тайгинской культуры) черт. Одни и те же инновации воспринимались популяциями, генетически восходящими к разному антропологическому субстрату, и смена культурных традиций не была жестко детерминирована притоком новых групп людей. Но и в данном случае восточный импульс, связанный с населением Китая, остается очень вероятным.

Кластерный анализ позволил выявить краниологические серии, имеющие наибольшее сходство по комплексу краниометрических признаков. Это сходство предполагает сопряженность этнокультуро-генетических процессов в группах населения, которые они представляют. Интерпретация всех деталей дендрограмм, являющихся итогом статистического анализа, не может претендовать на исчерпывающую реконструкцию чрезвычайно сложной системы генетических взаимоотношений в мире кочевников Евразии. Это масштабная, сложная, многотемная задача, решать которую придется не одному поколению археологов и антропологов. Результаты любого статистического анализа не являются истиной в последней инстанции. Формирование из опубликованного разными авторами материала сборных групп – это лишь начало допусков и предположений. Неравнозначность и несопоставимость антропологических серий – слишком частое явление при исследовании древних культур и этносов. Причудливость и многозначно сть информации увеличивает круг наших догадок, т.к. приходится делать выбор, при котором легко уйти в область беспочвенных выводов. Надо ли объяснять, как многократно возрастает их число, когда объектом исследования становится не просто одна конкретная группа населения, а громадная этнокультурная общность, история которой насыщена бурными событиями, миграциями, войнами, стирающими первоначальные границы между народами и культурами, отрывающими комплексы физических признаков от их первоначальных ареалов. Тем не менее определенную структуру этногенетических связей в системе групп дендрограммы отображают. Переходя к их интерпретации, следует заметить, что, как правило, дендрограммы, построенные для мужских и женских серий, имеют много отличий. В этих отличиях аккумулируется специфика формирования антропологического состава мужского и женского населения, определяемая как особенностями исторических событий в регионах, откуда происходят палеоантропологические материалы, так и характером социальных, кровнородственных и брачных связей в тех коллективах, которые они представляют.

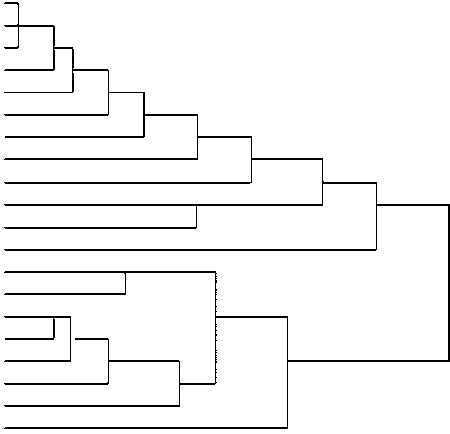

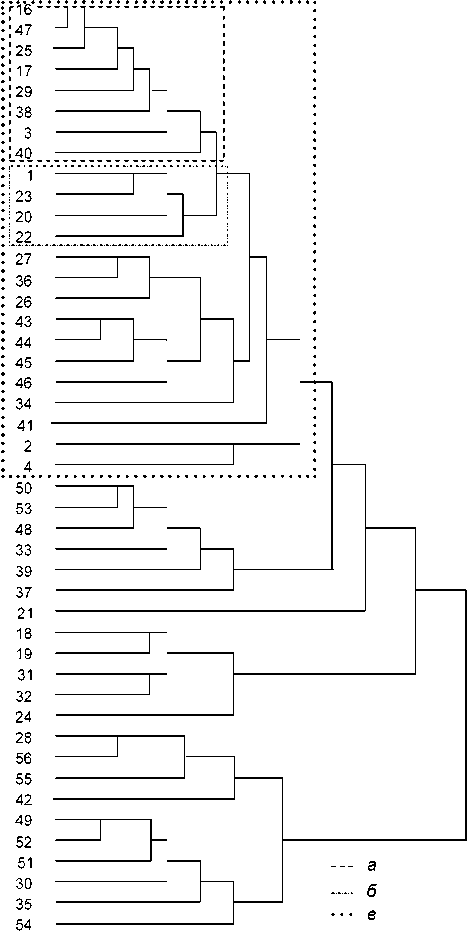

На дендрограммах кластеризации тувинских кра-ниологиче ских серий ранних кочевников и серий эпохи бронзы из Тувы и сопредельных ей Хакасии, Монголии и Синьцзяна (рис. 16, 17) выделяются две совокупности. Одна объединяет носителей уюкско-саглынской культуры, автохтонной монгун-тайгин-ской, а также карасукцев Минусинской котловины и андроновцев Казахстана. Краниологические серии из курганов алды-бельской культуры Аржана-2 и Копто выделились в отдельный кластер и не демонстрируют значимого сходства с привлеченными к анализу материалами эпохи бронзы. Такое распределение может свидетельствовать об автохтонности уюкско-саглынского населения, во сходящего к антропологическому субстрату носителей монгун-тайгинской культуры. Хронологически более раннее население начального этапа алды-бельской культуры в данном составе групп не нашло антропологического субстрата. Попытаемся выявить его путем анализа серий ранних кочевников Евразии в целом, проявляющих наибольшее сходство по комплексу краниометрических признаков с группой из Аржа-на-2. В нашу задачу не входит интерпретация общей картины кластеризации палеоантропологического материала, происходящего из всех ареалов историко-культурных общностей ранних кочевников Евразии, со ставляющего 45 краниологических серий и вобравшего в себя всю изменчивость этого конгломерата населения. Остановимся на сериях из Тувы.

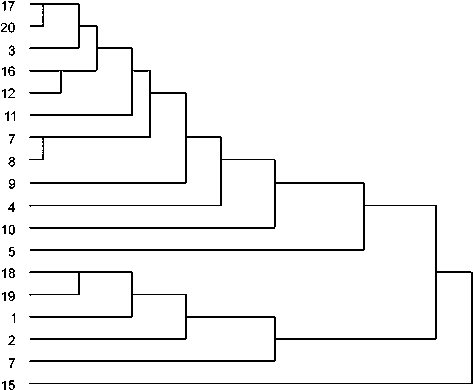

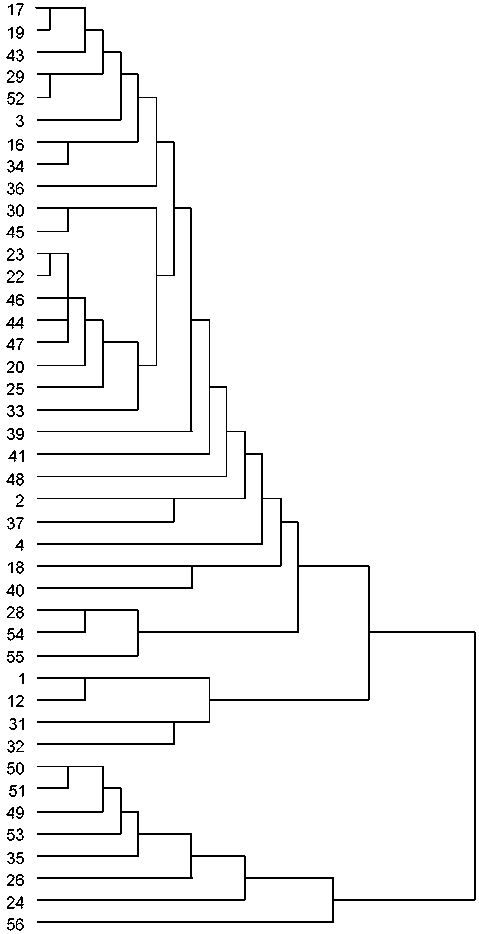

На дендрограмме кластеризации мужских групп (рис. 18) сформировался большой кластер, объединяющий ранних кочевников Тянь-Шаньского региона, Центрального и Восточного Казахстана, Южного Урала, Западной Сибири, Горного Алтая и Тувы. Вероятно, его можно экстраполировать на большую антропологиче скую общность, в которой протекали процессы сложных этнокультурных взаимодействий. Особый интерес в плане рассматриваемой темы представляют два подкластера. Один из них

Рис. 16. Дендрограмма кластеризации мужских краниологических серий эпох раннего железа и бронзы из Тувы и с сопредельных территорий.

Цифры – порядковые номера серий в их перечне (см. выше «Материалы и методы»).

Рис. 17. Дендрограмма кластеризации женских краниологических серий эпох раннего железа и бронзы из Тувы и с сопредельных территорий.

Усл. обозн. см. рис. 16.

объединяет серии из погребений уюкско-саглынской, большереченской, саргатской, таштыкской и тасмо-линской культур и этнокультурной группы саков-са-караваков Восточного Приаралья (палеоантропологический материал из могильников Тагискен и Уйгарак); другой – краниологические материалы из Аржана-2, курганов пазырыкской культуры и сборные серии гунно-сарматского времени Горного Алтая и Тувы. Относительно обособленное положение в этом большом

Рис. 18. Дендрограмма кластеризации мужских краниологических серий скифо-сибирской этнокультурной общности.

а – кластер, объединяющий ранних кочевников Центральной Азии, Восточного Казахстана, Южного Урала и юга Западной Сибири; б – подкластер, в состав которого вошла серия уюкско-саглынской культуры (могильник Дагээ-Баары II); в – подкластер, включающий серию раннего этапа алды-бельской культуры (могильник Аржан-2).

Другие усл. обозн. см. рис. 16.

кластере занимают черепа из погребений финального этапа алды-бельской культуры Копто и переходного к гунно-сарматскому времени Догээ-Баары II.

Дендрограмма кластеризации женских групп (рис. 19) представляет очень хаотичную картину, которую можно объяснить только более интенсивными

Рис. 19. Дендрограмма кластеризации женских краниологических серий скифо-сибирской этнокультурной общности.

Усл. обозн. см. рис. 16.

этнокультурными взаимодействиями на уровне женской части популяций. Выявляется сходство тувинских групп скифского времени с саками Синьцзяна. Краниологическая серия из Аржана-2 показала наиболее тесную связь с синхронной из Горного Алтая, т.е. женская выборка, так же как мужская, свидетельствует о тяготении наиболее ранней группы кочевников Тувы к населению Горного Алтая. Обособленное положение занимают черепа переходного к гунно-сарматскому времени периода из могильника Догээ-Баары II.

Выводы