К вопросу о формировании частных методик расследования отдельных видов преступлений

Автор: Пермяков А.Л.

Журнал: Криминалистика: вчера, сегодня, завтра @kriminalistika-vsz

Рубрика: Уголовно-правовые науки

Статья в выпуске: 3 (27), 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье с использованием положений параметрической общей теории систем предлагается использовать механический подход к разработке частных методик расследования преступлений. Сделанные предложения не противоречат существующим общепринятым в криминалистике концепциям, а призваны их дополнить. Предложенный прием не имеет широкого распространения и может позволить выявить новые закономерности в деятельности по расследованию преступлений.

Предмет и объект криминалистики, криминалистическая методика, механизм расследования, деятельность по расследованию преступлений, системные принципы формирования частных криминалистических методик

Короткий адрес: https://sciup.org/143180424

IDR: 143180424 | УДК: 343.98 | DOI: 10.55001/2587-9820.2023.26.69.017

Текст научной статьи К вопросу о формировании частных методик расследования отдельных видов преступлений

Криминалистическая методика как раздел науки криминалистики призвана формировать систематизированные рекомендации по выбору следователем или иным лицом, осуществляющим расследование преступления, наиболее оптимального пути достижения истины по уголовному делу при обеспечении полноты, всесторонности и объективности расследования. При разработке таких систем рекомендаций для расследования отдельных видов и групп преступлений ученые руководствуются общепринятыми положениями и подвергают исследованию деятельность правоохранительных органов, участвующих в расследовании, и механизм преступной деятельности, выявляя в них определенные закономерности, связанные в том числе с механизмами следообразования, возникающими при совершении преступлений, подготовке к ним и их сокрытии. Как и любое другое направление научной мысли, криминалистика должна иметь свое развитие, как экстенсивного, так и интенсивного характера, чему должен способствовать поиск новых подходов к рассмотрению предмета исследования. Нет смысла оспаривать общепринятые положения о предмете и объекте в криминалистике, но рассматривать их под разными углами зрения с целью получения новых научно обоснованных результатов целесообразно и необходимо.

Основная часть

Одним из ключевых факторов, Объект и предмет криминалистики имеют дихотомический характер. Общепринятое представление о криминалистике предполагает включение в ее предмет закономерностей механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных средств и методов судебного исследования и предотвращения преступлений. Этот тезис, сформулированный Р. С. Белкиным, полностью поддерживает в своих трудах Е. Р. Российская [1, с. 9]. С некоторыми интерпретациями он находит свое отражение в формулировках, предложенных многими видными учеными. Так, И. А. Возгрин и К. И. Сотников включают в объект криминалистики преступления и преступность, информацию о преступлениях, предупреждение, раскрытие и расследование преступлений. При этом в качестве предмета ими предлагается рассматривать закономерности механизма преступления, закономерности возникновения информации о преступлении и его участниках, а также закономерности собирания, исследования, оценки и использования информации (доказательств) [2, с. 5]. По мнению А. Ф. Волынского и В. П. Лаврова, предметом криминалистики являются два вида деятельности: деятельность преступников (и связанных с ними лиц) по подготовке, совершению преступлений и их сокрытию, а также работу следователей, оперативных работников и специалистов по раскрытию, расследованию и предупреждению преступных деяний [3, с. 6]. А. И. Бастрыкин, Е. П. Ищенко и Я. В. Комиссарова рассматривают криминалистику как науку, изучающую криминальную деятельность, обобщающую опыт борьбы с преступностью, разрабатывающую технические средства, тактические приемы раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, предметом которой является группа закономерностей, проявляющихся при совершении преступлений, а также в ходе деятельности по их расследованию [4, с. 11]. И подобных примеров выделения двух видов деятельности в объекте криминалистики можно привести множество.

Встречаются также мнения, не включающие в предмет криминалистики преступную деятельность, ее механизм или механизм преступления. Так, Л. В. Бертовский объектом криминалистики видит процессуальную деятельность должностных лиц правоохранительных органов, реализующих свои властные полномочия в сфере уголовного судопроизводства [5, с. 25]. По мнению В. А. Образцова, криминалистика - это наука о технологии и средствах практического следоведения (поисково-познавательной деятельности) в уголовном судопроизводстве, предметом которой является «поисково-познавательная деятельность (практическое сле-доведение) в уголовном судопроизводстве, осуществляемая уполномоченными на то законом органами и должностными лицами, профессионально ведущими борьбу с преступностью уголовно-правовыми средствами» [6, с. 5, с. 10, с. 11]- Подобные точки зрения можно нередко встретить, особенно в ранних научных источниках. Как мы видим, их авторы деятельность по расследованию преступлений в различных вариантах определения этого феномена ставят на первое место или предполагают ее единственное присутствие в предмете криминалистики как науки. Обратных этому мнений относительно преступной деятельности нами встречено не было, чему есть логическое объяснение.

Вышеприведенные формулировки известных ученых взяты нами из учебников по криминалистике, авторами которых они являются, так как в таких источниках авторы наиболее лаконично, можно сказать, резюми-рованно, высказывают свое мнение. Мы не станем брать на себя смелость критиковать ту или иную точку зрения. Во всех приведенных примерах авторы высказывают достаточно убедительную аргументацию, и по существу они в целом не противоречат друг другу. И прежде чем прийти к предлагаемым нами тезисам, мы должны отметить, что нам все же более близка точка зрения, предполагающая дихотомический характер объекта и предмета криминалистики.

В своих тезисах мы хотели бы обратить внимание на другую сторону затронутого нами процесса формирования складывающейся парадигмы научно-криминалистического знания. Почти во всех встреченных источниках, включая приведенные выше, которые содержат материалы об общих положениях криминалистики, имеются рассуждения о механизме преступления. Формулировка определения этого понятия часто отличается, но представление о подразумеваемом феномене обычно совпадает у большинства ученых. Некоторые из ученых, как это можно увидеть в отдельных приведенных выше примерах, даже включают в содержание предмета криминалистики не закономерности преступной деятельности, а закономерности механизма преступления. Но при этом нам удалось встретить очень мало примеров рассуждений о механизме расследования. И проблема заключатся не в выборе авторами этого термина при описании каких-то аспектов деятельности по расследованию. Деятельность следователя или иного лица, участвующего в расследовании не принято рассматривать с механистических позиций. Между тем, по нашему мнению, при таком подходе можно упустить из вида множество процессов или явлений, имеющих значение при исследовании деятельности и формировании практических рекомендаций для выбора наиболее оптимального пути достижения истины по уголовному делу.

Если процессы и явления, связанные с расследованием преступления, рассматривать как динамическую систему, структурные элементы которой имеют определенные связи и влияния, обращая на них особое внимание при проведении исследования, то при таком подходе было бы возможно выявить некоторые закономерности, использование которых может положительно повлиять на совершенствование деятельности следователя по расследованию преступлений, что общепринято является основной целью в криминалистике. При этом такое предложение ни в коем случае не должно претендовать на замещение традиционных подходов.

Как известно, в основе любой системы лежит концепт (концепция, лежащая в основе определения) [7, с. 60] - это принцип или условие, которым руководствуются при решении вопроса о включении в нее каких-то элементов и формирования из них структуры. Каждый структурный элемент любой системы как объект, явление или процесс имеет свои свойства или отношения. Определив какое-то системообразующее свойство или отношение (концепт), можно выделить круг таких объектов (субстрат системы), которые будут являться структурными элементами формируемой системы.

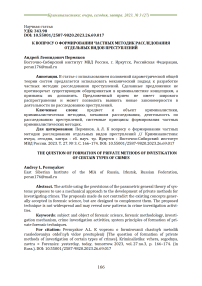

В криминалистической методике можно выделить два наиболее распространенных концепта формирования системы частной методики. Мы могли бы назвать их версионный подход и этапный. В первом случае концептом можно определить вероятное суждение о механизме расследуемого преступления, то есть вер сию. В упрощенной форме такую систему можно представить следующим образом:

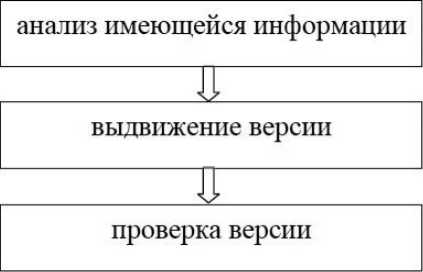

Это, безусловно, справедливое представление описывает следственную работу на каждом этапе расследования, и оно одинаково релевантно как к простым процедурам (например, применение следователем приема при производстве отдельного следственного действия), так и к сложным процессам, таким как выбор и принятие основного направления расследования. Во втором случае при описании методики расследования система формируется в зависимости от значимости предполагаемых результатов, включаемых в систему следственных действий для полноты предстоящего предъявления обвинения, так как привлечение в качестве обвиняемого принято считать разделительной чертой между этапами расследования. Схема в этом случае может быть представлена в такой форме:

Оба представленных подхода, имея линейный характер, взаимодо-полняют друг друга и должны гармонично сочетаться в процессе расследования. К этому мы хотели бы добавить третий подход, представляющий расследование как механизм. Это предполагает отход от линейности и отвлечение от обязательной последовательности. Не отказ от нее, а абстрагирование при анализе следственной ситуации. В концепт системы, предполагаемой при таком подходе, следует заложить отношение определяемого субстрата к обстоятельствам, подлежащим доказыванию при расследовании. Формируемый субстрат в конструируемой такого рода системной модели расследования прежде всего представлен в форме следственных и иных процессуальных действий, но этим далеко не ограничивается.

На формирование отдельных элементов достоверного, документально доказанного знания об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, влияет не только само проведение следственного действия, включая его подготовительный и заключительный этапы. Влияние могут также оказывать особенности личности следователя или других участников расследования, организация работы следственного подразделения, особенности личности руководителя следственного органа или надзирающего прокурора, особенности сложившейся судебно-следственной практики в отдельном регионе и т. д. Эти структурные элементы механизма расследования далеко не всегда учитываются при формировании обобщенных научных данных, на основании которых разрабатываются практические рекомендации. Это можно заметить при изучении существующих частных методик расследования, разработанных к настоящему времени в большом количестве. Своей публикацией мы хотели бы обратить на это внимание исследователей в области криминалистической методики, и возможно, при таком подходе удастся выявить дополнительные закономерности, позволяющие совершенствовать деятельность по расследованию преступлений.

Например, всем хорошо известно, что при расследовании преступления необходимо собрать материалы, характеризующие личность подозреваемого или обвиняемого. Это обусловлено не только требованиями полноты и всесторонности расследования, но и положениями закона (п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ1). Абсолютная полнота при этом, как и идеал, недостижима. Однако есть традиционный минимальный рекомендуемый перечень документов, которые необходимо для этого собрать в уголовном деле. Этот перечень часто зависит от особенностей личности характеризуемого ли- ца или сложившейся судебноследственной практики в отдельном регионе или в подразделении предварительного следствия, но такие документы, как требование информации о судимости из регионального информационного центра или информации о месте регистрации, справки о состоянии на учете в наркологическом или психиатрическом диспансере, обычно всегда обязательны. Например, при расследовании преступлений в ВосточноСибирском ЛУ МВД на транспорте следователи истребуют сведения из избирательных комиссий, что очень редко можно встретить у других подразделений предварительного следствия в регионах, где расположена зона оперативного обслуживания данного подразделения транспортной полиции. Этому есть некоторые вполне доступные для понимания причины, которые мы, возможно, рассмотрим в наших следующих публикациях. Некоторые сведения из полученных документов могут вызвать необходимость дополнительного истребования документов, таких как копии приговоров суда. Иногда эти сведения могут потребовать от следователя проведения дополнительных следственных действий (выемка истории болезни), или экспертиз, например психиатрической, поэтому к сбору таких характеризующих материалов необходимо приступать на начальном этапе расследования, чтобы впоследствии не затягивать сроки расследования - опытные следователи часто рекомендуют это начинающим. Личный практический опыт автора этих строк также подтверждает справедливость такой рекомендации. Конечно же, не следует прибегать к этому в ущерб «сбору горячих следов» на начальном этапе (приоритет этого безусловен), однако постараться найти в плотном графи ке работы на первоначальном этапе время для инициации получения характеризующего материала все же следует.

Разрабатываемые частные методики расследования отдельных видов и групп преступлений не должны быть ориентированы только на опытных следователей, однако в них очень часто можно встретить рекомендации, преимущественно исключительного характера, основанные на сложных следственных ситуациях. Рекомендацию о том, что к сбору характеризующего материала необходимо приступить на начальном этапе расследования, в существующих частных методиках расследования можно встретить довольно редко (по крайней мере, нам это не представилось возможным). Вероятно, это связано с тем, что подобная рекомендация носит общий характер и может быть отнесена к неопределенно широкому кругу видов и групп преступлений. Однако подобных ей можно привести еще значительное множество, и их также необходимо рекомендовать в криминалистической методике, особенно если мы ориентируемся в ней на начинающих правоприменителей или тех, кто еще только проходит обучение. Разработку такого рода рекомендаций, формирование их в определенную систему можно построить при применении предложенного нами подхода. Быть может, отход от этого иногда отдаляет практических работников от результатов теоретических исследований в области криминалистики.

Выводы и заключение

Применение предлагаемого нами к рассмотрению подхода, по нашему мнению, может позволить подойти к реализации предложения, высказанного Н.П. Яблоковым [8, с. 119-120], о необходимости разработки целостной теоретической концепции кри- миналистического мышления. Это может также позволить, как справедливо отметил О.П. Грибунов, четко очертить отдельные методы криминалистического мышления, раскрыть возможные приемы их использования прежде всего, в рамках расследования преступлений; разработать дидактические приемы выявления знаний у студентов - юристов об этом мышлении, его важности для успешности их будущей юридической работы, особенно в сфере уголовного судопроизводства, и приемов выработки навыков такого мышления у них в том или ином объеме с учетом индивидуальных особенностей их мыслительных способностей [9, с. 36-37,10]. "

Как можно увидеть из приведенного выше небольшого примера, в представленной для обсуждения системе присутствует следственная ситуация, характеризующаяся наличием информации о подозреваемом лице и такая категория, как этап расследования, так как предложенная рекомендация имеет прямое отношение к началу расследования. Этим мы еще раз хотели бы подчеркнуть, что предлагаемый нами подход может только дополнить концепции, существующие в сложившейся научнокриминалистической парадигме, и ни в коем случае не ставит под сомнение справедливость связанных с этим положений о структуре криминалистической методики расследования преступлений.

Список литературы К вопросу о формировании частных методик расследования отдельных видов преступлений

- Россинская, Е. Р. Криминалистика: учебник. М.: Норма, 2018. 464 с.

- Криминалистика. Схемы и терминология: учеб.-метод. пособие / под ред. И. А. Возгрина, К. И. Сотникова. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2000. 165 с.

- Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова; 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2010. 943 с.

- Криминалистика: учебник (уровень специалитета) / под ред. А. И. Бастрыкина, Е. П. Ищенко, Я. В. Комиссаровой. М.: Проспект, 2019. 616 с.

- Криминалистика: учебник для бакалавров / под ред. Л. В. Бертовского. М.: РГ-Пресс, 2018. 960 с.

- Криминалистика / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. А. Образцова. М.: Юристъ, 1997. 760 с.

- Уемов, А. И. Системные аспекты философского знания. Одесса: Негоциант, 2000. 160 с.

- Яблоков, Н. П. Некоторые проблемы криминалистики в свете сегодняшнего дня // Криминалистика - прошлое, настоящее, будущее: достижения и перспективы развития: мат-лы Международ. науч.-практич. конф., приуроченной к 60-летию образования службы криминалистики (Москва, 16 октября 2014 года). М.: Академия Следственного комитета Российской Федерации, 2014. С. 119-120.

- Грибунов, О. П. Власов, А. Б. Криминалистическое мышление как отражение системности теории и практики // Подготовка кадров для силовых структур: современные направления и образовательные технологии: мат-лы XXI всерос. науч.-метод. конф. Иркутск, 2016. С. 36-37.

- Грибунов, О. П., Антонов, В. А. Приоритетные направления профессиональной подготовки экспертных кадров МВД России // Подготовка кадров для силовых структур: современные направления и образовательные технологии: мат-лы XX всерос. науч.-метод. конф. Иркутск, 2015. С. 27-29.