К вопросу о формировании стратегии социально-экономического развития региона

Автор: Сычева И.Н., Пермякова Е.С., Усенко В.Д.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 2 (24), 2017 года.

Бесплатный доступ

Одной из важнейших социальных проблем современной России является существенная дифференциация регионов по экономическому потенциалу. В статье рассмотрены сценарии и прогнозные показатели социально-экономического развития Алтайского края. На основе Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2015 года разработан SWOT-анализ долгосрочного развития региона, приведены механизмы реализации стратегических приоритетов развития регионов России, подробно расписаны стратегические и тактические действия.

Потенциал регионов, социально-экономическая политика, региональная политика

Короткий адрес: https://sciup.org/170180398

IDR: 170180398

Текст научной статьи К вопросу о формировании стратегии социально-экономического развития региона

Современный этап социальноэкономического развития характеризуется значительной поляризацией регионов по уровню накопленного экономического потенциала, интенсивности ведения хозяйственной деятельности и социальных процессов. Неравномерность развития регионов коснулась всех сфер жизни. Асимметрия развития российских регионов делает целесообразным исследование эффективности региональной социальноэкономической политики. Причем различия в социальных и экономических условиях, а также в правах регионов РФ имеют как количественный, так и качественный характер. Если количественная асимметрия легко прослеживается на основе статистических данных, то качественная требует более точной экспертной оценки.

Регион занимает промежуточное положение между федеральными и местными органами власти, имея, с одной стороны, возможность отслеживать особенности на местах и оптимизировать региональное развитие; с другой - через институты власти оказывать непосредственное влияние на общенациональный уровень и, в частности, на региональную социальноэкономическую политику. Различные субъекты проводимой региональной социально-экономической политики (законодательные и исполнительные органы федеральной и региональной власти, органы местного самоуправления, а также ассоциации регионального развития) образуют соответствующие уровни регионального функционирования (рис. 1).

II

Рис. 1. Уровни регионального функционирования

Ведущую роль в региональном развитии играют федеральные органы власти. Международный уровень действует, как правило, опосредованно – через федеральные органы власти. Достаточно часто региональный уровень беспрекословно доводит указания федеральных органов власти до органов местного самоуправления, однако при этом может дополнить своими директивами.

Регион, выступая в качестве надсистемы местного уровня, способен влиять на выбор приоритетов в области регионального функционирования. На уровень региона также переводится часть функций национального уровня по управлению и координированию региональных процессов, отследить и учесть которые федеральные органы власти не в состоянии.

Еще в недавнем прошлом регион выступал только как сосредоточение природных ресурсов и населения, производства и потребления товаров, сферы обслуживания, при этом последний не рассматривался как субъект экономических отношений, носитель особых экономических интересов. В современных теориях регион исследуется как многофункцио- нальная система. Наибольшее распространение получили следующие подходы к определению региона: регион-квазигосударство, регион-рынок, регион-квазикорпорация и регион-социум.

Регион-квазигосударство (по А.Г. Гранбергу) представляет собой «относительно обособленную подсистему государства и национальной экономики. Во многих странах регионы аккумулируют все больше функций и финансовых ресурсов, ранее принадлежавших федеральным органам власти. Кроме того, региональные органы власти продолжают оставаться крупными субъектами управления государственной собственностью и хозяйствования» [1, с. 70]. Особо значимыми при рассмотрении региона как квазигосударства выступают межбюджетные отношения между микро- и макроуровнем, которые влияют на консолидированные доходы бюджетов субъектов РФ.

Подход к региону как рынку, «имеющему определенные границы (ареал), акцентирует внимание на общих условиях экономической деятельности и особенностях региональных рынков различных товаров и услуг, труда, кредитно- финансовых ресурсов, ценных бумаг, информации, знании, представляющих особый интерес для корпоративного сектора» [1, с. 83].

Регион как квазикорпорация характеризуется как крупный субъект собственности и экономической деятельности; участник конкурентной борьбы на рынках товаров, услуг и капитала; место размещения филиалов национальных и транснациональных корпораций. Значимым в подходе к региону как квазикорпорации является необходимость поиска внутренних резервов для создания конкурентных преимуществ региона.

Подход к региону как социуму акцентирует на воспроизводстве социальной жизни населения, образовании, здравоохранении, культуре, окружающей среде, качестве жизни населения, что в итоге влияет на продолжительность жизни населения в отдельных регионах.

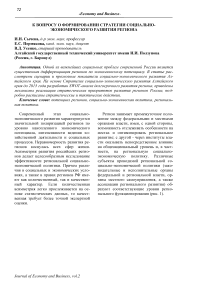

В региональном развитии выделяют ряд закономерностей (рис. 2).

Рис. 2. Закономерности регионального развития

Используя приведенные теоретические постулаты, анализируя стратегию социально-экономического развития Алтайско го края до 2025 года, представим SWOT-матрицу долгосрочного развития региона (табл.1).

Таблица 1. SWOT- матрица долгосрочного развития региона

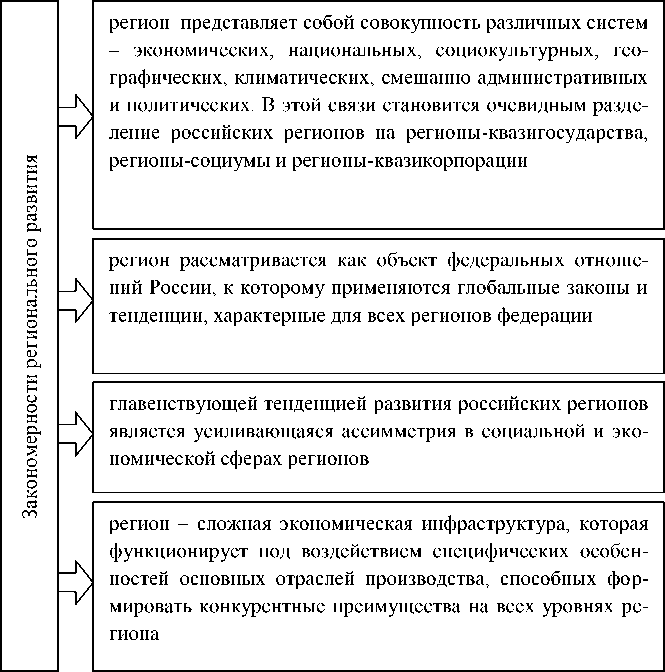

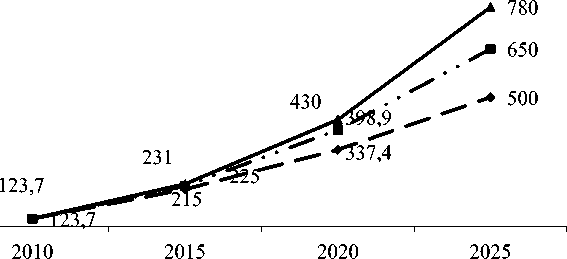

Предлагаем варианты сценариев и прогнозных показателей социальноэкономического развития Алтайского края (табл. 2, рис. 3).

Таблица 2. Сценарий социально-экономического развития региона (макроэкономические сценарии)

|

Сценарий |

Описание сценария |

|

Консервативный |

Сохранение текущих факторов экономического роста региона, неустойчивость внешней конъюнктуры, вероятность демографического и миграционного спада |

|

Инновационный |

Модернизация экономики, развитие региональной инновационной системы, создание высококонкурентного производственного сектора и сферы услуг, положительный демографический и ускоренный миграционный тренд |

|

Форсированный |

Интенсивный приток инвестиций и максимально благоприятные внешние условия на мировых продовольственных рынках, положительный демографический и ускоренный миграционный тренд |

—• — консервативный —■ • инновационный * формированный

Рис. 3. Рост валового регионального продукта на душу населения, тыс. руб.

Рис. 4. Итоговые социально-экономические показатели

Заметим, что в настоящее время наукой и практикой разработаны механизмы реализации стратегических приоритетов раз- вития регионов России, подробно расписаны стратегические и тактические действия (табл. 3).

Таблица 3. Механизмы реализации стратегических приоритетов развития Алтайского края

|

Стратегические механизмы |

Тактические механизмы |

|

I. Организационные |

|

|

– участие в реализации федеральных отраслевых стратегий, долгосрочных программ, приоритетных национальных проектов – долгосрочное прогнозирование – разработка и реализация стратегий социальноэкономического развития муниципальных образований края – разработка и реализация стратегий развития отраслей и территориальных кластеров |

– участие в реализации среднесрочных федеральных целевых и ведомственных программ – разработка и реализация ежегодных планов действий исполнительных органов государственной власти Алтайского края по реализации Стратегии – разработка и реализация региональных целевых программ – разработка и реализация программ социальноэкономического развития муниципальных образований на среднесрочный период – отбор, государственная поддержка и реализация социально и экономически значимых инвестиционных проектов |

|

II. Нормативные правовые |

|

|

– совершенствование существующих и создание новых правовых норм и институтов взаимодействия органов государственной власти края с федеральными органами государственной власти, проработка предложений по совершенствованию федерального законодательства |

|

|

III. Финансово-бюджетные |

|

|

– Федеральные целевые программы – Федеральная адресная инвестиционная программа – приоритетные национальные проекты – программы, реализуемые совместно с институтами развития, обозначенными Министерством экономического развития России (Инвестиционный фонд Российской Федерации, ОАО «Особые экономические зоны» и другие). |

|

|

IV. Информационные |

|

|

– организация информационных потоков и документооборота в системе управления краем – деятельность информационно-аналитической службы в интересах обеспечения подразделений администрации необходимыми материалами по стратегическим вопросам развития – формирование коммуникационного пространства, обеспечивающего партнерские взаимоотношения между отдельными субъектами социальноэкономических отношений в рамках края – установление контактов и информационного взаимодействия с внешними партнёрами в стратегических интересах края |

|

В основу Концепции социальноэкономического развития регионов положены четко прописанные принципы региональной политики:

-

- принцип поляризованного (или «сфокусированного») развития, которое приходит на смену политике выравнивания уровня регионального развития и предполагает специальную фокусировку финансовых, административно-управленческих человеческих и других ресурсов в «опорных регионах» («полюсах», «локомотивах» роста), а также последующее распространение инновационной активности в другие регионы;

-

- принцип «преференции за реформы», согласно которому, если территория не получила статуса опорного региона, государственная поддержка должна быть направлена, в первую очередь, на обеспечение равного доступа населения этой территории к бюджетным услугам, гарантирующим реализацию конституционных прав граждан;

-

- принцип синхронизации действий («принцип синергии»), требующий: 1) синхронизации основных реформ, осуществляемых в стране, и оказывающих влияние на социально-экономическое развитие регионов; 2) выстраивания республиканских приоритетов в логике кооперации регионов; 3) согласованности направлений поддержки регионов и муниципальных образований в области регионального развития, используемый федеральными органами власти;

-

- принцип дифференцированности государственной политики регионального развития, суть которого заключается в различном подходе к выделенным в процессе интеграции в глобальную экономику территориальным зонам (сырьевые зоны инновационного развития, мировые города, старопромышленные регионы, территории, прошедшие первичную индустриализацию). Для каждой из зон должны быть сформулированы различные меры достижения данных целей;

-

- принцип субсидиарности, который предполагает децентрализацию властных полномочий и исполнение тех или иных полномочий социально-экономического

развития регионов (и соответствующую передачу этих полномочий) на уровне управления, где они могут быть исполнены наиболее эффективным образом.

С учетом сказанного, сформулируем ряд принципов формирования региональной политики. В их числе следующие:

-

1) Экономическая целесообразность, предполагающая: сочетание политики регионального выравнивания с политикой стимулирования экономического роста территориальных образований; снижение дифференциации в развитии внутрирегиональных социально-экономических систем как долговременный процесс; решение стратегических задач снижения дефицитности муниципальных бюджетов и обеспечение экономического роста; поощрение собственных усилий муниципальных образований путем институционального партнерства: совместного финансирования в определенных пропорциях мероприятий и программ из регионального и муниципальных бюджетов.

-

2) Взаимовыгодность территориальной политики для региона в целом и внутрирегиональных образований, позволяющая достичь консенсуса интересов; приоритет интересов развития региона в целом перед интересами отдельных внутрирегиональных образований, подразумевающий: ориентацию механизма внутреннего перераспределения ресурсов на решение общерегиональных задач (создание межрайонных систем социального обслуживания населения, интенсификацию процессов взаимосвязанного развития города и села, увеличение социального потенциала центров систем расселения и т.п.); приоритетное развитие внутрирегиональных территориальных образований, имеющих стратегическое значение для региона в целом и являющихся источниками его развития.

-

3) Приоритет перспективных интересов развития региона перед текущими, заключающийся в разумном компромиссе в использовании средств, направленных на достижение текущих целей региональной политики (внутрирегионального выравнивания условий жизнедеятельности различных территориальных групп) и реше-

- ние перспективных задач социальноэкономического развития региона.

-

4) Принцип активной внутрирегиональной территориальной политики, подразумевающий: рациональное формирование доходов по уровням бюджетной системы в пользу консолидированных бюджетов субъектов и, в особенности, местных бюджетов; использование (наряду с бюджетными) внебюджетных инструментов сглаживания территориальных различий; увязку предоставления региональной помощи с улучшением в перспективе социально-экономического положения муниципального образования

путем заключения договора-контракта; отказ от использования регионального бюджета в качестве «пассивного инструмента» распределения средств под заранее заданные нормы финансовых расходов; рассмотрение бюджета как инструмента влияния и регулирования территориальных аспектов развития региона посредством использования эффективных методов управления бюджетным процессом.

Следование указанным выше принципам позволит сформировать эффективную региональную политику.

Список литературы К вопросу о формировании стратегии социально-экономического развития региона

- Гранберг, А.Г. Пространственный аспект социально-экономического развития: научный доклад/А.Г. Гранберг. -М.: ИЭ РАН, 2008.

- Сычева И.Н., Пермякова Е.С. Инструменты стимулирования инновационного развития аграрного сектора в регионах/Вестник ОрелГИЭТ, 2016. -№ 2 (36). -С. 13-22.

- Ecological and Economical Prereguisites for the use of Fallow Land for Organic Production/RJPBBP-RJPBCS -Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (ISSN09758585-India-Scopus), 2016. -Volume 7(4). -С. 1868-1877.

- Сычева И.Н., Пермякова Е.С. Саморазвитие регионов в контексте межотраслевой интеграции/Экономика и бизнес: теория и практика. -2016.-№ 10 -С. 119-125.

- Сычева И.Н., Свистула И.А., Белая Н.В., Межов И.С., Полтарыхин А.Л. Региональная экономика в стратегиях импортозамещения: агропромышленные интегрированные корпорации: монография. Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2016 -289 с.

- Сычева И.Н., Пермякова Е.С. Трансграничное развитие экономики региона в условиях евразийского экономического союза: состояние, проблемы, перспективы: монография/Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2016 -168 с.

- Стратегия социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года: http://www.altairegion22.ru/territory/investic/strategiya-razvitiya-altayskogo-kraya-do-2025-goda/

- Строителева, Е.В. Особенности развития социально-экономических программ в регионах России/Е.В. Строителева//Вестник Алтайской академии экономики и права. -2013. -№2. -С. 47-49.

- Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации".