К вопросу о городах земли вятичей бассейна Верхней Оки

Автор: Юшко А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 229, 2013 года.

Бесплатный доступ

Широко известно, что появление городских центров является одним из основных признаков формирования государственных структур. Самые ранние города упоминаются в русских хрониках под 862 годом: Белоозеро, Изборск, Ладога, Муром, Новгород, Киев, Полоцк, Ростов; к началу 11 в. число городских центров увеличилось до 23. В статье обсуждается проблема так называемых «племенных городов», в частности, вятичей, упомянутых в Ипатьевской летописи. Автор представляет обзор городских центров в бассейне Верхнего Окина и предлагает реконструкцию распространения власти князя над территориями, населенными общинами свободных людей, потомками вятского племени. Их оппозиция этому процессу привела к созданию небольших укрепленных городов, известных на реке Верхняя Окина.

Средневековье, древняя русь, летопись, город, государство, княжеская власть, посадник

Короткий адрес: https://sciup.org/14328532

IDR: 14328532

Текст научной статьи К вопросу о городах земли вятичей бассейна Верхней Оки

Принято считать, что образование городов – один из важных признаков становления государственности. Наиболее ранние упоминания городов в летописных источниках относятся к 862 г. Это Белоозеро, Изборск, Ладога, Муром, Новгород, Киев, Полоцк, Ростов. По подсчетам М. Н. Тихомирова, в IX–X вв. на Руси существовало уже более 23 городов ( Тихомиров , 1956. С. 13). Часть этих городов располагалась на пути «из варяг в греки» (Новгород, Ладога, Киев). Остальные были так или иначе связаны с водными путями. Отметим, что IX–X вв. – время образования первого государственного образования, Киевской Руси.

Не будем здесь подробно останавливаться на проблемах историографии изучения древнерусского города, поскольку по этому вопросу имеются специальные статьи ( Ширина , 1982. С. 317–352; Карлов , 1980. С. 66–83). Коснемся вопроса о «племенных городах», в частности «вятичских городах».

Тезис о «племенных городах» впервые был выдвинут С. В. Юшковым в 1939 г. Он подвергся развернутой критике со стороны Б. Д. Грекова, справедливо писавшего, что племенных городов быть не может, ибо если города появились среди какого-то племени, то это значит, что племенной строй «либо рухнул, либо находится в состоянии разрушения» ( Греков , 1953. С. 104).

-

В. Т. Пашуто выделил эти города в самостоятельную группу и трактовал их как «самоуправляющиеся боярские центры, которые сохранились вплоть до монгольского нашествия» ( Пашуто , 1966. С. 97). С такой трактовкой согласиться трудно, поскольку в племенную эпоху класса бояр еще не было. Однако в другой своей работе исследователь более справедливо пишет о том, что такие термины, как «древляне», «вятичи», означают уже не союзы племен, а территории, феодальный общественно-политический строй которых не вызывает сомнений ( Пашуто , 1974. С. 110).

Не будем здесь затрагивать вопрос о границах вятичского ареала. Этим занимался ряд исследователей – А. В. Арциховский (1930), В. В. Седов (1965), Т. Н. Никольская (1981).

Специально вопросу о границах вятичей и их городах посвящена обстоятельная статья А. К. Зайцева (1975. С. 21–30). Проследив по летописным источникам упоминания «вятичей» в XII в., автор показал, что их территория этого времени не совпадает с этнической территорией племенных вятичей, как она определяется по археологическим данным как для VIII–X, так и для XI–XIII вв. «Вятичи XII в., – пишет автор, занимают лишь центральную часть племенной территории вятичей» (Там же. С. 29). В этой связи целый ряд городов, считавшихся вятичскими (Корачев, Домагощ, Мценск, Спаш, Кром, Облов и др.), в летописное понятие «вятичей» XII в. не входил. В связи с этим автор приходит к заключению о том, что понятие «вятичи» в XII в. соответствовало территории части Черниговской земли.

В свое время А. В. Арциховский отнес к вятичским городам 20 пунктов, в число которых входили такие крупные города, как Москва и Коломна ( Арци-ховский , 1930. С. 153). Позже В. Т. Пашуто на основе летописных свидетельств отнес к вятичским городам только 13 пунктов ( Пашуто , 1974. С. 108). Т. Н. Никольская в главе о городах земли вятичей насчитывает 27 городов, в число которых вошли Старая Рязань, Москва, Звенигород, Ростиславль, Перемышль. Ценность этой главы заключается в том, что в ней приведены результаты археологических раскопок многих городов. Правомерно ли относить к вятичским городам такие крупные из них, как Москва, Коломна, Рязань, Звенигород?

Попробуем разобраться в этом вопросе на основе летописных свидетельств середины - второй половины XII в. Все упоминания «вятичских городов» связаны с описанием военных действий между Ольговичами и Мономаховичами. Причем постараемся отыскать в летописях не только упоминания этих городов, но и их перечень.

Наиболее раннее упоминание «вятичского» города содержится в «Поучении Мономаха» (1096): «…а в Вятичи ходихом, по две зиме, на Ходоту и на сына его и ко Кордьну ходих первую зиму» (Лаврентьевская летопись, 1846. Стб. 248). Где находилось это Корьдно , не совсем ясно. Н. П. Барсов, а вслед за ним и Б. А. Рыбаков, предполагают, что оно может быть связано с поселением Кар-надьи на р. Зуше. Однако поселение здесь пока не выявлено.

Под 1146 г. летописи упоминают г. Карачев . Так, Лаврентьевская летопись (1846. Стб. 136) под этим годом сообщает: «и бежа Святослав к Карачеву … и взяша полона много у Карачева ; Святослав же воротився... сам беже в вятичи и воротився восвояси». Ипатьевская летопись (1908. Стб. 336) констатирует: Изяслав «поиде на Святослава к Карачеву ». Поздняя Никоновская летопись прямо указывает, что Святослав Ольгович «побежи от своего града Карачева в вятичи » (Никоновская летопись, 1862. С. 170). Таким образом, Карачев отнести к числу «вятичских» городов, видимо, нельзя. Город принадлежал новгород-северскому князю Святославу Ольговичу.

Большой перечень «вятичских» городов содержится в Ипатьевской летописи под 1147 г.: «То же время выбегоша посадничи Володимери Изяславли из вятич из Бряньска и из Мченьска и из Блове и отоуда иде Девягорьску иде заем вси вятичи и Добрянеск и до Воробин Подесенье и Мценеск » (Ипатьевская летопись, 1908. Стб. 342). Перечень этот дополняет Никоновская летопись. Под этим же, 1147 г., в ней сообщается, что Святослав Ольгович «шед взя грады Вятичи и Брянеск и Обловеск и Ревягорск и Доробинеск по Десне реке, и Домагощ и прииде к Мъченску и поиде к Крому на князя Изяслава Давыдовича» (Никоновская летопись, 1862. С. 173).

Упоминание «вятичских» городов находим в Ипатьевской летописи под 1152 г.: «Ростислав Ярославич… поидоша туда на вятиче и тако взяша… на Мценск , оттуда же идоша на Спашь , та на Глухов ту и сташа» (Ипатьевская летопись, 1908. Стб. 455). По-новому подошел к изучению «вятичских» городов Б. А. Рыбаков – на основе привлечения сведений восточных авторов ( Рыбаков , 1982. С. 258–284). Из их свидетельств в земле вятичей известны два города –

Вантит (вантичи – арабское произношение вятичей), место которого пока не ясно, и Хордаб (Хурдаб) - по-арабски «Большой город». Б. А. Рыбаков предполагает, что это летописный город Дедославль. Город локализован еще А. Н. Насоновым (1951. С. 224) на месте с. Дедилово на р. Шиворони. В 1967 г. городище было обследовано экспедицией Т. Н. Никольской (1981. С. 131). Оно имело довольно внушительные размеры (более 10 тыс. м2), что намного превышало обследованные городки «земли вятичей», о чем речь будет ниже. Городище имеет слои как домонгольского времени, так и XIV–XV вв. С напольной стороны оно защищено валом, с востока – широким и глубоким оврагом. Из летописей известно, что Дедославль был местом проведения вятичского «веча» (Ипатьевская летопись, 1908. Стб. 338).

Итак, подведем итоги. По летописным источникам к достоверно вятичским городам можно отнести следующие:

Таблица 1

|

№ |

Город |

Даты упоминания |

|

1 |

Корьдно |

1096 |

|

2 |

Брянск (Брянеск) |

1146, 1147 (два раза) |

|

3 |

Мценск (Мъченск) |

1147 (два раза), 1152 |

|

4 |

Блове (Облов, Обловеск) |

1147, 1159 |

|

5 |

Воробин |

1147 |

|

6 |

Домагощ |

1147 |

|

7 |

Подесенье |

1147 |

|

8 |

Ревягорск |

1147 |

|

9 |

Доробинеск по Десне |

1147 |

|

9 |

Кром |

1147 |

|

10 |

Глухов |

1152 |

|

11 |

Спашь |

1152 |

|

12 |

Девягорск |

1147 |

|

13 |

Вантит ? |

– |

|

14 |

Хордаб (Хурбад) (Дедославль?) |

– |

Из приведенной таблицы видно, что большинство упоминаний городов «вятичей» относится к 1147 г., что соотносится с походами Святослава Ольговича против Изяслава Мстиславича в борьбе за вятичские земли.

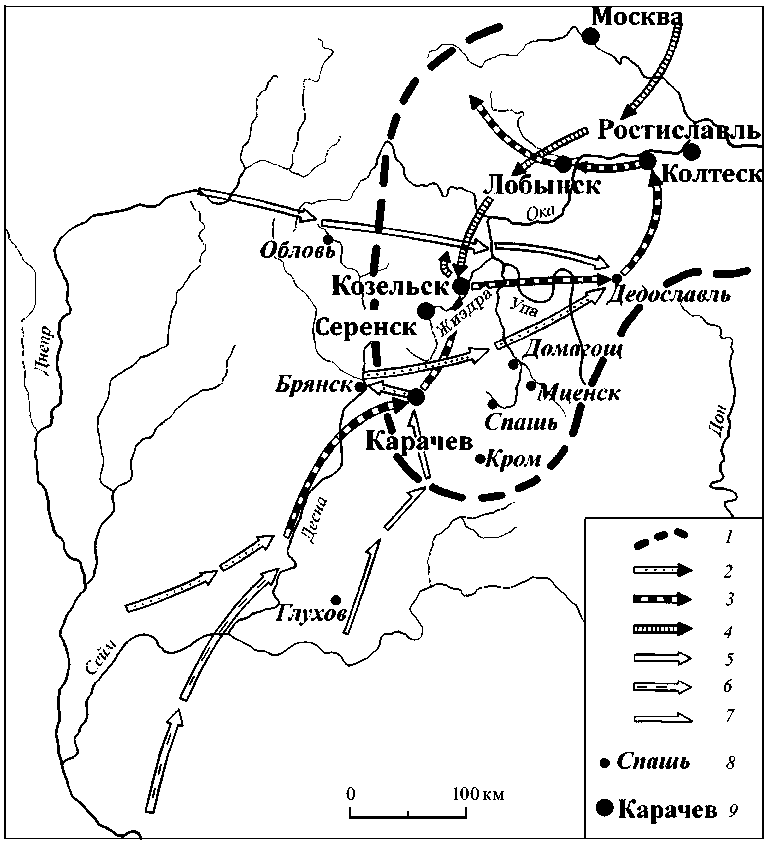

Основная часть этих городов локализована ( Насонов , 1951; Зайцев , 1975; Никольская , 1981). Неясно местоположение таких городов, как Ревягорск , Воробин , Доробинеск на Десне , Вантит . Возможно, некоторые из них можно отождествить с археологически выявленными экспедицией Т. Н. Никольской городищами Спас-Городок, Воротынцево ( Никольская , 1981. С. 164, 165). Обращает на себя внимание то, что целый куст этих близко расположенных городов находится в самых верховьях р. Оки ( Мценск , Домагощ , Спаш , Кром , чуть западнее Брянск – Брянеск ) (рис. 1). На значительном удалении к юго-западу от этого сгустка располагался город Глухов . Наиболее удаленным от верховьев Оки, на р. Болве, был

Рис. 1. «Вятичские городки» и княжеские города в «земле вятичей» в верховьях Оки (на основе карты А. К. Зайцева)

1 – археологически выявленные границы вятичского ареала XI–XIII вв. (по А. В. Арциховскому и В. В. Седову); 2 – поход черниговских князей Владимира и Изяслава конца 1146 – поход начала 1147 г.; 3 – поход новгород-северского князя Святослава Ольговича с союзниками конца 1146 – начала 1147 г.; 4 – поход Юрия Долгорукого (декабрь 1146 г.); 5 – поход Ростислава Мстиславовича Смоленского; 6 – поход Изяслава Давыдовича; 7 – поход Мстислава Изяславича; 8 – «вятичские городки»; 9 – княжеские города город Блове (Облов). Упоминание города в Уставной грамоте Ростислава Смоленского (1136 г.) свидетельствует о том, что в это время город принадлежал смоленскому княжеству. С него шла «гостиная дань» Святой Богородице и епископу в размере десятины. Впрочем, А. Н. Насонов предполагал, что Облов, лежавший на пограничье Смоленского и Черниговского княжеств, мог одновременно эксплуатироваться обоими этими княжествами (Насонов, 1951. С. 221). Указание на «гостиную дань» свидетельствует о том, что город часто посещали торговые гости. Механизм перехода этого княжеского города вятичам неясен.

Как видно из карты, «вятичские» городки были довольно широко разбросаны по бассейну Верхней Оки. Однако в целом территория их размещения почти совпадает с границами вятичского ареала XI–XIII вв. (по А. В. Арциховскому и В. В. Седову). Выпадают из этого ареала лишь два города – Глухов на юге и Блов на западе (недалеко от вятичской границы).

Так что же это была за территория и что это были за города?

Вообще летописные упоминания вятичей восходят еще к IX в. Лаврентьевская летопись под 859 г. сообщает, что вятичи платят дань хазарам «по беле и веверице от дыма» (Лаврентьевская летопись, 1846. Стб. 19; Ипатьевская летопись, 1908. Стб. 14). Спустя более столетия (в 964 г.) вятичи продолжали выплачивать Хазарскому каганату дань, но несколько другую – «от шьлягу от рала» (Лаврентьевская летопись, 1846. Стб. 65). В этой связи представляет интерес работа А. В. Григорьева, посвященная выяснению существования торгового пути по р. Дон, по которому шло южное куфическое серебро в славянский регион ( Григорьев , 2011). В подтверждение существования этого пути рассмотрена топография монетных кладов (их более 20) IX в. в междуречье Оки и Дона. Важным перевалочным пунктом здесь была р. Упа, от которой поток монет расходился по двум направлениям. «Часть монет уходила на запад, в верховья р. Оки, с последующим выходом на р. Десну. Другое направление пути шло на север, к устью р. Москвы» (Там же. С. 67). Для соединения бассейнов указанных рек существовала система волоков протяженностью от 10 до 30 км. От себя добавим, что в самых верховьях р. Упы, где она близко подходит к верхнему течению Дона, на современных картах имеется д. Волохово.

Помимо монет данное направление пути маркируется археологическими памятниками IX–Х вв. Река Упа протекает через центральную часть изучаемого нами региона, вследствие чего мы получаем возможность заглянуть в предысторию освоения этого региона славянским населением.

В 966 г. великому князю киевскому Святославу Игоревичу удалось освободить вятичей от власти хазар и подчинить их Киеву (Лаврентьевская летопись, 1846. Стб. 65). Однако воинственные вятичи воспротивились этому («зарати-лись»), так что сын Святослава, князь Владимир, в результате двух походов на вятичей (981, 982 гг.) вновь наложил на них дань «от плуга» (Там же. Стб. 35). Та же летопись под 988 г. сообщает, что Владимир выбирал из подвластных ему племен (в том числе и вятичей) лучших мужей и селил их в новых городах по границе со степью (Там же. Стб. 38).

«Поучение Мономаха» (1096 г.) содержит важные для нас сведения об управлении вятичами. Под этим годом сообщается, что великий князь Владимир дважды ходил на вятичей – «на Ходоту и сына его» (Там же. Стб. 247). Этот

Ходота, очевидно, был вождем племени, власть которого, скорее всего, была наследственной.

Дорога «сквозе вятичей» долгое время была опасной, поэтому князья из Киева вынуждены были добираться в северные земли кружным путем: сначала вверх по Днепру, а потом вниз по Волге, в обход вятичской земли. Первым прямую дорогу через вятичей проложил Владимир Мономах, что отражено в его «Поучении».

К сожалению, все эти ранние упоминания вятичей в летописях не содержат никакой географической привязки – нет упоминаний ни каких-либо рек, ни населенных пунктов. Первые сведения о «вятичских городах», как мы показали выше, начинают появляться в летописях лишь с конца XI в. Но каково смысловое содержание этих городов? Здесь уместно привести справедливое, на наш взгляд, высказывание из статьи Е. А. Мельниковой и В. Я. Петрухина (1986. С. 67) по этому вопросу: «Термин “города” для начально-догосударственного периода употреблен в древнерусском летописном, а не в современном социально-экономическом смысле; собственно города появляются… в период разложения племенного строя». Очевидно, что в летописном понимании город – это поселение, имеющее укрепления.

Что касается статуса территории, где размещались «вятичские города» середины XII в., то Ипатьевская летопись под 1147 г. сообщает, что черниговский князь Изяслав Давыдович жалуется, что Святослав «заял волость его Вятичи». Таким образом, если в конце XI в. вятичи – еще племенной союз во главе с племенным вождем Ходотой, то к середине XII в. это уже, очевидно, волость, принадлежавшая Черниговскому княжеству, в городах которой сидели княжеские посадники (Ипатьевская летопись, 1908. Стб. 342).

Княжеская власть пыталась закрепиться в этих городках, направляя туда своих посадников (перечислены Брянск , Мценск , Блове ). Но власть их была временной и в значительной степени номинальной, поскольку в случае приближения военной опасности посадники первыми покидали эти города, тогда как должно было бы быть наоборот: им следовало возглавить оборону города (Там же). Таким образом, считать вятичские земли Черниговской волостью можно лишь условно и временно.

Облик «вятичских городков» можно было бы представить по археологическим данным. Но, к сожалению, обследовано и частично раскопано небольшое их количество (преимущественно Верхнеокской экспедицией Т. Н. Никольской). Это Мценск , Кром , Домагощ . Общей закономерностью для этих памятников являются сравнительно небольшие размеры (3–4 тыс. м2). Древнейшие их слои синхронны первому их упоминанию в летописях (середина XII в.), лишь Мценск возник на древнем дославянском поселении ( Никольская , 1981. С. 144). Эти городки имеют наиболее безопасный, мысовой, тип планировки и размещаются на высоких берегах рек. Система их обороны состоит из невысоких валов и рвов (преимущественно с напольной стороны). Мощность культурного слоя составляет 1,4–1,5 м. Среди находок встречены обломки семилопастных височных колец.

Как же соотносится территория, на которой размещаются эти «вятичские» городки, с ареалом вятичей, как он определяется на основании археологических данных (по А. В. Арциховскому и В. В. Седову: рис. 1)? Мы видим, что территории эти почти совпадают. Вне вятичского ареала оказываются лишь два города - Глухов и Блове.

Жизнь этих городков, как можно проследить по письменным и археологическим данным, была довольно непродолжительной. Возникнув в середине XII в., они уже в 1196 г. были «поиманы и пожжены вел. кн. Всеволодом Георгиевичем» (Ипатьевская летопись, 1908. Стб. 149), что означало конец независимости вятичей.

Помимо этих маленьких вятичских городков примерно в то же время летописи фиксируют совсем другие города. Они отличаются своими размерами, системой обороны, наличием посадов, характером находок и расположены на окраинах или по периметру этой древней вятичской территории, охватывающей самые верховья Оки. Это города Карачев , Козельск , очевидно Колтеск , Ло-бынск , Серенск , Перемышль , Тешилов , Ростиславль , Пронск и др.

К примеру, площадь городища Карачева составляла 6 га, ширина его рва равнялась 18 м. Среди находок обнаружен фрагмент прозрачного бесцветного сосуда с эмалевым узором сирийского производства. В начале 50-х гг. XII в. Ка-рачевом владел киевский князь Святослав Всеволодович, но спустя четыре года Святослав Ольгович отобрал у него город, впрочем, вскоре Святослав Всеволодович вновь вернул его себе. Позже он стал центром волости ( Никольская , 1981. С. 128).

Карачевское городище расположено в центральной части современного г. Карачева, на правом берегу р. Снежеть, возвышаясь над ее уровнем на 10 м. Площадь его около 6 га. В город вели два въезда. С запада и юга городище ограничено естественными склонами к р. Снежети. С севера его защищает ров шириной 18 м и глубиной 1,5 м. Восточный склон городища упирался в глубокий овраг, а площадка городища с этой стороны усиливалась валом, остатки которого сохранились лишь частично. При обследованиях экспедицией Т. Н. Никольской в 1960-х гг. собраны обломки гончарных сосудов с волнистым и линейным орнаментом (XII-XIII вв.), а также белоглиняных (XIV-XV вв.), обломки стеклянных браслетов и фрагмент прозрачного стеклянного сосуда с голубым эмалевым узором, изготовленного в одной из сирийских мастерских второй половины XII в. (Там же. С. 127, 128).

Возможно, что в 1238 г. город постигла та же участь, что и соседний Козельск, и он был сожжен войсками Батыя.

Городище Козельска с трех сторон омывается течением р. Другусны и расположено при впадении ее в Жиздру. Детинец города имел в длину периметра 900 м. С севера к детинцу примыкал посад. В древности город был окружен высокими валами, упоминание о которых имеется в Ипатьевской летописи при описании штурма города войсками Батыя в 1238 г. О мощности системы обороны города свидетельствует тот факт, что воины Батыя не могли взять его в течение семи недель.

Козельск имел большое значение для черниговских и новгород-северских князей. При вступлении на Киевский стол или перемещении его в Чернигов они пытались оставить город за собой (Там же. С. 130). Слой сильного пожарища свидетельствует о том, что город был сожжен полчищами Батыя (1238 г.).

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что город расположен почти в центре земли вятичей, хотя это, безусловно, княжеский город, впервые упомянутый летописью под 1154 г. (Лаврентьевская летопись, 1846. Стб. 324). Впрочем, это редкий случай расположения княжеского города на вятичской территории. Следует отметить, однако, что княжеские владения располагались порой на значительном удалении от их княжений. Примером тому служат материалы раскопок Могутовского комплекса (Шерна – городок поздних источников) в районе Медвежьих озер к северо-востоку от Москвы ( Чернов , 2003. С. 5–21). Там на посаде города найдено 28 компактно расположенных печатей и пломб новгородского происхождения, относящихся к концу XI – середине XII в. Автор справедливо связывает находку с существовавшей на этом месте усадьбой представителя новгородской администрации (посадника?).

Более поздние источники – духовные грамоты московских князей – пестрят сообщениями о владениях московских князей в разных концах Древней Руси. Все это штрихи, характеризующие этапы движения к централизованному государству.

Город Серенск впервые упомянут в летописи под 1147 г., когда Святослав, шедший из Москвы, «ста у Серенска» (Ипатьевская летопись, 1908. Стб. 340). Видимо, это был его город, который размещался у д. Серенск (в настоящее время насчитывающей всего 7 домов), на р. Серене, левом притоке р. Жиздры, впадающей в Оку. В литературе имеется ряд разноречивых мнений относительно расположения этого города, спектр которых представлен в работе Т. Н. Никольской (1981. С. 136–139).

Городище состоит из двух частей – детинца размером 2 тыс. м2 и окольного города, который отделяется от детинца оврагами-рвами. Общая же площадь городища составляет 6 га. Как детинец, так и окольный город были окружены кольцевым валом. Экспедицией Т. Н. Никольской вскрыто более 1000 м2 культурного слоя городища.

Город отличает высокий уровень ремесленной продукции. Среди 15 тыс. находок следует выделить литейные формы (их более 50), в том числе формы для отливки изделий, подражающих дорогим предметам княжеского убора, а также формы для отливки широких створчатых браслетов киевского типа, выполненных из серебра с чернью ( Никольская , 1981. С. 136–141).

Городища городов Колтеска и Лобынска разрушены.

К этому же типу городов относится, очевидно, и безымянное пока городище у д. Слободка на правом берегу р. Навли, притока Десны, раскопанное экспедицией Т. Н. Никольской полностью. Выяснению названия города мешает еще, очевидно, и то обстоятельство, что город существовал очень непродолжительное время – со второй половины XII до середины XIII в. К детинцу города примыкали окольный город и посад, так что общая площадь поселения составляла 40 га. Свою систему обороны имел как детинец, так и окольный город. На городище выявлены следы многих ремесел. Среди изделий гончаров следует особо отметить поливную посуду, имеющую признаки ее местного производства (цвет поливы, форма сосудов, орнамент и т. п.).

О распространении грамотности свидетельствуют находки писал, книжных застежек, надписей на предметах. Находки фрагмента колокола, частей хороса, лампадки, иконки свидетельствуют о том, что в городе, видимо, была церковь. К предметам импорта относятся фрагменты золотоордынской поливной керамики (Никольская, 1981. С. 160–164).

К этому же типу городов, правда упомянутых впервые лишь под 1238 г., относится, очевидно, и город Брын . Сохранилось городище этого города, располагающееся у д. Брынь, на левом берегу р. Брыни, притока Жиздры. Площадь городища составляет 2 га. Город окружали два вала, внутренний из которых имел высоту 6 м и ширину основания 24 м. В культурном слое выявлены обломки гончарной керамики XIII–XIV вв.

Этот выборочный обзор городов, их размеры, система обороны, характер находок подводят нас к заключению о том, что устроителями их была княжеская власть. В отношении двух из них – Ростиславля и Пронска – имеется прямое указание на это летописей. Так, Ипатьевская летопись (1908. Стб. 164) под 1153 г. сообщает: «Того же лета князь Ростислав Ярославич Рязанский созда во имя свое град Ростиславль у Оки реки».

Город Пронск был заложен пронскими князьями Всеволодом и Святославом Глебовичами (Лаврентьевская летопись, 1846. Стб. 401).

Таким образом, изучение городов бассейна верховьев Оки позволяет наметить пути проникновения княжеской власти на территории, занятые ранее свободным общинным населением – потомками племени вятичей. Сопротивляясь ей, это население вынуждено было сооружать небольшие укрепленные городки (самые верховья р. Оки). Князья, стараясь в них закрепиться, направляли в эти городки своих посадников. Но власть их, как мы видели, была в значительной степени номинальной.

В редких случаях князьям даже удавалось основать в земле вятичей свои города ( Козельск , Серенск , Карачев ). Эти и другие большие княжеские города, расположенные по периметру «вятичских городков», как бы «блокировали» территорию вятичей, что и привело в конечном итоге к уничтожению (сожжению) маленьких городков в 1196 г.

Иными словами, удается проследить этапы процесса сложения государственности на этой территории.

В 2005 г. в рамках исследований, проводимых Самбийской экспедицией ИА РАН ( Смирнова и др. , 2007) на комплексе археологических объектов в бассейне

Список литературы К вопросу о городах земли вятичей бассейна Верхней Оки

- Арциховский А. В., 1930. Курганы вятичей. М.

- Греков Б. Д., 1953. Киевская Русь. М.

- Григорьев А. В., 2011. Торговый путь по р. Дон в IX в.//Восточная Европа в древности и ранние государства Европы и Азии: проблемы политогенеза: XXIII чтения памяти В. Т. Пашуто. М.

- Зайцев А. К., 1975. Домагощ и границы «вятичей»//Историческая география России XII -начала XX вв. М.

- Ипатьевская летопись//ПСРЛ. СПб., 1908. Т. II.

- Карлов В. В., 1980. К вопросу о понятии раннефеодального города и его типов в отечественной историографии//Русский город. М. Вып. 3.

- Лаврентьевская летопись//ПСРЛ. СПб., 1846. Т. 1.

- Мельникова Е. А., Петрухин В. Я., 1986. Формирование сети раннегородских центров и становление государства (Древняя Русь и Скандинавия)//История СССР. № 5.

- Насонов А. Н., 1951. «Русская земля» и образование территории древнерусского государства. М.

- Никольская Т. Н., 1981. Земля вятичей. М.

- Никоновская (Патриаршая) летопись//ПСРЛ. СПб., 1862. Т. IX.

- Пашуто В. Т., 1966. О некоторых путях изучения древнерусского города//Города феодальной России. М.

- Пашуто В. Т., 1974. Летописная традиция о «племенных княжениях» и варяжский вопрос//Летописи и хроники. М.

- Рыбаков Б. А., 1982. Киевская Русь и русские княжества. М.

- Седов В. В., 1965. Из истории восточнославянского расселения//КСИА. Вып. 104.

- Тихомиров М. Н., 1956. Древнерусские города. М.

- Чернов С. З., 2003. Сфрагистический комплекс из Могутова и его значение для изучения предыстории Московской земли в первой половине XII века: Первые опыты интеграции//Древняя Русь. № 3.

- Ширина Д. А., 1982. Русский средневековый город в дореволюционной историографии//ИЗ. Т. 108.