К вопросу о хронологическом аспекте генезиса чеченских тайпов

Автор: Натаев Сайпуди Альвиевич

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Исторические науки

Статья в выпуске: 2, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается хронологический аспект формирования чеченских тайпов на основе анализа существующих интерпретаций. Автор приходит к выводу, что с XV в. в социальной организации чеченцев определяющим становится признак кровного родства, а не территориальный или профессионально-кастовый признаки, как это, вероятно, было до нашествия Тимура. Затем в социальной организации чеченцев под давлением экономических, военно-политических факторов определяющим становится территориальный признак. Происходит процесс образования территориальных обществ, анклавов, объединенных хозяйственными, военно-политическими интересами, по ландшафтно-географическому признаку.

Тайп, тайповая система, хронологический аспект, генезис тайпа, кровное родство, фамильные генеалогии

Короткий адрес: https://sciup.org/14937689

IDR: 14937689 | УДК: 39(4/9)

Текст научной статьи К вопросу о хронологическом аспекте генезиса чеченских тайпов

Предметом дискуссий в научной литературе часто становится вопрос о времени формирования тайповой системы организации общества в Чечне. Существуют точки зрения о том, что уже в XV в. произошло формирование основных нахских обществ и тайпов, существующих и сегодня. И.М. Сигаури пишет: «Думается, однако, что данное утверждение верное в том плане, что чеченский тайп не представляет собой какую-то статичную социальную организацию. Наоборот, постоянно и непрерывно шел процесс деления тайпов, отдельные внутренние подразделения которых превращались в самостоятельные тайпы. При этом в отношениях между тайпами могло образоваться многоступенчатое родство. Таким образом, правильнее было бы сказать, что в XV в. произошло формирование основ тайпо-тукхумной системы, в то время как процесс образования новых тайпов и тукхумов отнюдь не прекратился» [1, с. 313].

Л. Ильясов писал: «Тайпо-тукхумная организация, по всей вероятности, стала зарождаться и выполнять социально организующие функции в период после нашествия Тимура, когда были уничтожены чеченское государство с его институтами, правящие династии, навыки цивилизации, наработанные предками чеченцев в течение тысячелетий, когда чеченская земля погрузилась во мрак смутного времени, при котором действует один закон – право сильного» [2, с. 35].

По мнению И.М. Сигаури, «в этих условиях возрождение нахского общества шло через создание тайповых структур, которые сочетали в себе функции родственной патронимии и территориальной общины. Эта форма организации общества оказалась настолько удачной, что позволила нахам не только сохранить себя как этнос, но и вновь вернуться на равнины. Правда, по всем признакам одновременно с колонизацией плоскости начинается закат и самой тайповой организации общества, которая все больше вытесняется сельской общиной» [3, с. 318]. На наш взгляд, точка зрения о времени формирования нахских тайпов, основанных на началах кровного родства, а не по профессиональным и кастовым признакам, убедительна и обоснована.

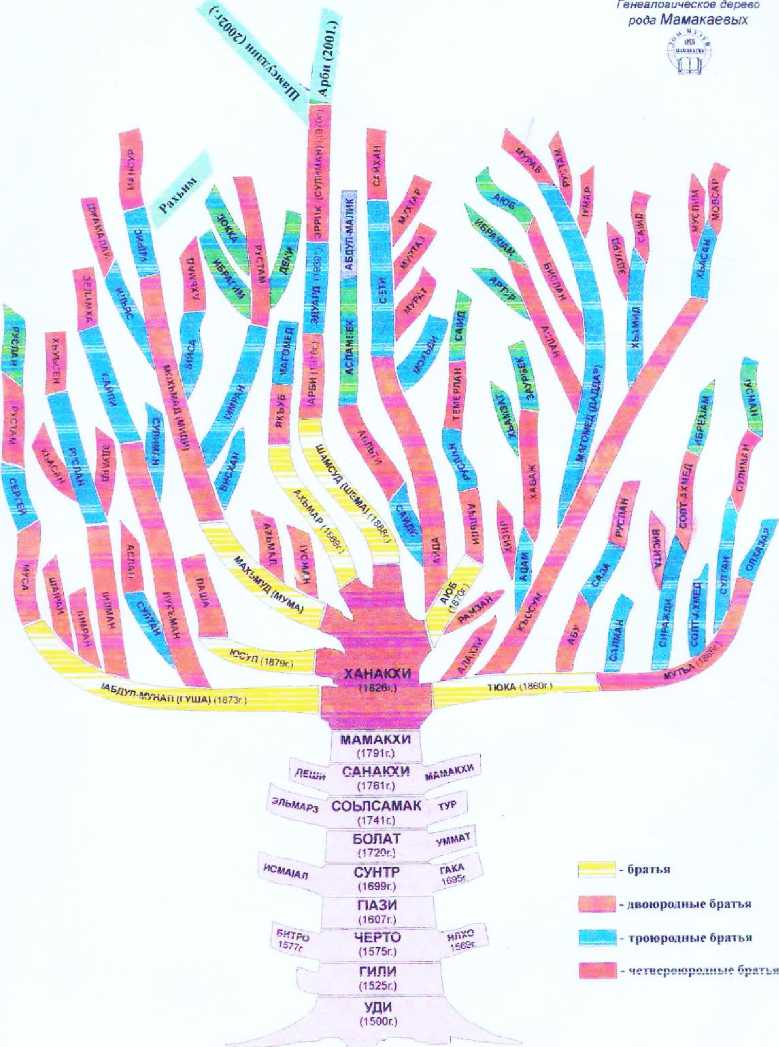

Этнолингвистический анализ генеалогического древа известной в Чечне фамилии Мамакае-вых из тайпа Чертой дает возможность вскрыть генеалогические корни происхождения тайпов Битарой, Чертой, Ялхой, говорить о хронологических рамках образования этих тайпов и по-новому смотреть на сам процесс образования тайпов в Чечне. На самом верху мы видим имя прародителя Уди – 1500 г. р., его сын Гили моложе отца на 25 лет. По преданиям Гили является эпонимом, то есть основателем тайпа Гиланой, у него были сыновья Битаро (1577 г. р.), который стал основателем тайпа Битарой, Черто – эпоним тайпа Чертой (1575 г. р.), Ялхо (1569 г. р.) – пращур тайпа Ялхой (см. рисунок 1) [4, с. 93]. В пользу мнения, что тайпообразовательный процесс по признаку кровного родства происходил в XV–XVI вв., говорит и генеалогия фамилии Арсановых из тайпа Энганой. Основатель этого тайпа Энгани умер ориентировочно в 1490 г., и с тех пор сменилось двадцать поколений этого тайпа (фамилии). Согласно этой генеалогии, Энгани является основателем поселения Энганой в Нохчмохке юго-восточной части Чечни [5, с. 315].

Рисунок 1 – Генеалогическое дерево рода Мамакаевых

Но надо отметить, хронологически, с XV в., как это подчеркивал М. Мамакаев, начинается процесс «второго издания тайпового строя» [6, с. 7], однако исследователи не принимали этот тезис в расчет. В социальной организации чеченцев определяющим становится признак кровного родства, а не территориальный или профессионально-кастовый признаки, как это, вероятно, было до нашествия Тимура. Уже с этого периода образование тайпов идет за счет сегментации отцовской семьи, увеличения и разрастания кровнородственных групп в родственные группы. В пользу этого говорят фамильные генеалогии представителей тайпов Беной – 19 поколений, Сесанхой – 19 поколений, Цонтарой – 21 поколение, Дишний – 24 поколения, есть генеалогии 14–15 поколений, хронологически уходящие в XV–XVI вв.

Э.А. Борчашвили писал: «В условиях падения чужеземной и местной власти освобождалось крестьянство. Разросшаяся крестьянская семья вторично становилась ячейкой образования больших патронимических семей, тайпов, тукхумов, их родственного, идеологического и экономического единства» [7, с. 194].

Кавказовед А.И. Робакидзе отмечал, что графический материал, отражающий структуру горных сел Чечено-Ингушетии, с анатомической ясностью показывает процесс формирования патронимического поселения. В этой структуре с исключительной четкостью выделяются первоначальные жилые и оборонительные башни, последующие пристройки в виде жилых башен филиации первого порядка ( некъи ), затем пристройки филиации второго порядка ( гара / ваьр ) и, наконец, кварталы тайпа.

Схемы расположения пахотных и сенокосных угодий, а также святилищ и склепов тоже сохранили четкие следы их принадлежности к отдельным патронимиям. Вместе с тем, хотя скудость материала (вызванная тем, что эти места давно заброшены их обитателями) и не позволяет составить полного представления о порядке раздела семейств, здесь имеются факты, свидетельствующие о том, что некоторые виды имущества не подвергались разделу. Это касается главным образом сенокосных лугов, расположенных вдали от села. Оборонительная башня, несмотря на раздел семьи, всегда оставалась в общем пользовании патронимии. Основная часть склепов составляла тайповую собственность, однако там, где тайпы развивались в сложные родственные системы, появлялись и гаровые (ваьровые) склепы [8, с. 97].

Изучение форм традиционных поселений чеченцев в горах показывает, что они с самого начала были образованы кровными родственниками – первопереселенцами-однофамильцами. Этот тип поселения чеченцы, как в свое время писали Е. Максимов и чеченский этнограф У. Ла-удаев, сохраняли и в процессе переселения с гор на равнину [9, с. 194].

В своем описании горной Чечни К.Ф. Ган отмечал: «Прежде чеченцы жили в маленьких хуторах, и теперь еще сплошь и рядом жители одного аула носят одну фамилию» [10, с. 212].

На наш взгляд, катаклизм социально-политической жизни, разразившийся в связи с нашествием татаро-монгол, затем войск Тимура и, в частности, имевший следствием ограничение территории расселения чеченцев только горными районами, привел к изменениям принципов структурирования социальной среды, в том числе через тайпы. Формирование основных нахских обществ и тайпов, существующих и сегодня, имело место в XV в., когда, по формулировке М. Ма-макаева, начался процесс «второго издания тайпового строя» и определяющим стал признак кровного родства, а не территориальный или профессиональный и другие признаки. Появление новых тайпов и общий рост их числа происходили за счет сегментации отцовской семьи (а не по схеме эволюционирования рода первобытно-общинного строя, как это до недавних пор утверждалось рядом авторов), за счет разрастания кровнородственных групп и трансформации их в родственные группы другого порядка.

На наш взгляд, упомянутая ранее вторичная генерация тайпов, происходившая в XV в. и позднее, возврат к архаичным институтам родства в социальной организации общества – это попытка вернуться к естественному порядку, общественному устройству, где нет насилия, где соблюдается гармония интересов личности и общества.

Затем в социальной организации чеченцев под давлением экономических, военно-политических факторов определяющим становится территориальный признак. Происходит процесс образования территориальных обществ, анклавов, объединенных хозяйственными, военно-политическими интересами, по ландшафтно-географическому признаку.

Ссылки:

-

1. Сигаури И.М. Очерки истории и государственного устройства чеченцев с древнейших времен. М., 2005. Т. 5.

-

2. Ильясов Л. Чеченский тайп: мифы и реалии // Вестник «Лам». 2001. № 4 (8). С. 33–40.

-

3. Сигаури И.М. Указ. соч.

-

4. Натаев С.А. Чеченские тайпы. Махачкала, 2013. 418 с.

-

5. Сигаури И.М. Указ. соч.

-

6. Мамакаев М.А. Чеченский тайп (род) в период его разложения. Грозный, 1973. 98 с.

-

7. Борчашвили Э.А. Общественно-экономический строй и классовые отношения в Чечено-Ингушетии в XVIII веке и в первой половине XIX века. Тбилиси, 2001.

-

8. Робакидзе А.И. Особенности патронимической организации у народов горного Кавказа // Советская этнография. 1968. № 5. С. 96–97.

-

9. Борчашвили Э.А. Указ. соч.

-

10. Ган К.Ф. Экспедиция в нагорную Чечню и Западный Дагестан летом 1901 года // Известия Кавказского отдела Императорского Русского географического общества. Тифлис, 1902. Т. 15. Кн. 4. С. 216.

Список литературы К вопросу о хронологическом аспекте генезиса чеченских тайпов

- Сигаури И.М. Очерки истории и государственного устройства чеченцев с древнейших времен. М., 2005. Т. 5.

- Ильясов Л. Чеченский тайп: мифы и реалии//Вестник «Лам». 2001. № 4 (8). С. 33-40.

- Натаев С.А. Чеченские тайпы. Махачкала, 2013. 418 с

- Мамакаев М.А. Чеченский тайп (род) в период его разложения. Грозный, 1973. 98 с.

- Борчашвили Э.А. Общественно-экономический строй и классовые отношения в Чечено-Ингушетии в XVIII веке и в первой половине XIX века. Тбилиси, 2001.

- Робакидзе А.И. Особенности патронимической организации у народов горного Кавказа//Советская этнография. 1968. № 5. С. 96-97.

- Ган К.Ф. Экспедиция в нагорную Чечню и Западный Дагестан летом 1901 года//Известия Кавказского отдела Императорского Русского географического общества. Тифлис, 1902. Т. 15. Кн. 4. С. 216.