К вопросу о хронологии погребальных комплексов Змейского катакомбного могильника

Автор: Бакушев М. А., Борисов А. В., Доброва О. П., Леонтьева А. С.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 263, 2021 года.

Бесплатный доступ

При изучении катакомбных позднеаланских некрополей Центрального Кавказа, одним из которых является Змейский катакомбный могильник, наиболее остро стоит вопрос хронологии. В данной статье затрагивается тема хронологии погребальных комплексов Змейского катакомбного могильника. Для решения этого вопроса были взяты для радиоуглеродного датирования образцы костей животных из погребений на разных участках могильника. Анализ показал диапазон с конца X до начала XIII в., однако на основании датировки отдельных предметов верхней датой существования могильника следует считать конец XIII в. В заключение делается вывод о нескольких первоначальных центрах роста могильника, об уменьшении количества инвентаря в погребениях, что, возможно, связано с религиозными факторами, а также о синхронности различных типов погребальных сооружений.

Змейский катакомбный могильник, аланская культура, Центральный Кавказ, погребальное сооружение, радиоуглерод, хронология, погребальный инвентарь, X–XIII вв.

Короткий адрес: https://sciup.org/143173946

IDR: 143173946 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.263.360-377

Текст научной статьи К вопросу о хронологии погребальных комплексов Змейского катакомбного могильника

Одним из актуальных вопросов при изучении катакомбных позднеаланских некрополей Центрального Кавказа, в том числе Змейского катакомбного могильника (далее – ЗКМ), является вопрос хронологии. Зачастую сложности датирования связаны с отсутствием хронологических маркеров и широким временем бытования определенных категорий изделий, не позволяющих получить узкую дату для отдельных комплексов. Несмотря на достаточно хорошую исследованность, до сих пор ведется широкая дискуссия о времени функционирования ЗКМ, датировании отдельных комплексов и, как следствие, определении

1 Исследование проведено при поддержке Российского научного фонда, грант № 17-18-01406.

времени бытования тех или иных типов погребальных конструкций, а также изменении погребальной обрядности в течение всего периода использования этого могильника.

Хронология ЗКМ с 1950-х гг. традиционно определялась рамками XI–XII вв. ( Кузнецов , 1961. С. 129; 1963. С. 37; 1971. С. 182; 1993. С. 127, 205). Позже В. А. Кузнецов выделил на могильнике и комплексы X в. ( Кузнецов , 1995. С. 361), а С. С. Куссаева датировала свой участок работ X (XI) – XII вв. ( Кус-саева , 1961. С. 59). С. Н. Савенко в кандидатской диссертации уделил большое внимание хронологии аланских катакомбных могильников развитого Средневековья ввиду слабой проработанности этого вопроса. По его мнению, участки раскопок С. С. Куссаевой, В. А. Кузнецова и В. Л. Ростунова датируются серединой – второй половиной XI – началом XII в. ( Савенко , 2017. С. 117). Для всех участков, исследованных к тому времени, он отмечал, что «никаких оснований для выделения комплексов конца XII в. – начала XIII в. в настоящее время нет» ( Савенко , 1989. С. 51).

С. С. Куссаева и В. А. Кузнецов датировали группу катакомб XI в. по бронзовым литым крестикам с петлями для подвешивания, схожими с византийскими или с территории Киевской Руси, а также по стеклянным браслетам синего или голубого стекла ( Куссаева , 1961. С. 59; Кузнецов , 1961. С. 126). В. А. Кузнецов подчеркивал, что важным фактом является отсутствие монет в катакомбах ЗКМ, которые часто встречаются в катакомбах более раннего времени. Данный факт, по мнению исследователя, связан с монетным кризисом, начавшимся в 60-е гг. X в. Ввоз монет в Европу прекратился ( Кузнецов , 1961. С. 129).

Р. Ф. Фидаров и С. Н. Малахов определяют рамки могильника XI – первой третью XIII в. ( Малахов , Фидаров , 2016. С. 93). Р. Ф. Фидаров в статье о мусульманских погребениях алан в районе Змейской применительно к Верхнему Джу-лату, некрополем которого, возможно, является ЗКМ, писал о том, что на его участке раскопок поздние катакомбы (кат. 142–145) датируются концом XIII – первой половиной XIV в. ( Фидаров , 2004. С. 22, 28), а мусульманские погребения (п. 7–9) синхронны этим катакомбам (Там же. С 25). В кандидатской диссертации Р. Ф. Фидаров датирует могильник X–XIII вв. ( Фидаров , 2011б. С. 153), а в вышедшей в том же году статье – X–XIV вв. ( Фидаров , 2011а. С. 11). В более поздних работах исследователь датировал ЗКМ XI–XIV вв. ( Фидаров , Тотаева , 2019. С. 173, 264). По Р. Ф. Фидарову, комплексы XIII–XIV вв. выделяются по красноглиняной керамике, декорированным бубенчикам, серебряным и костяным пуговицам ( Фидаров , 2004. С. 20).

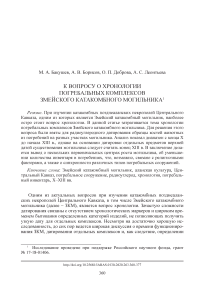

В целях уточнения датировки отдельных комплексов, определения хронологических маркеров и состава инвентарного набора, присущего тому или иному периоду, нами были взяты образцы для АМС-датирования из трех катакомб (№ 357, 365, 386) (рис. 2: 1 ; 3: 1 ; 4: 1 ) и одного некатакомбного погребения (№ 354) (рис. 5: 1 ) в южной части могильника (раскопки Р. Ф. Фидарова 2001 и 2003 гг.) (рис. 1), а также одной катакомбы (№ 14 раскопа I) (рис. 5: 7 ) и одного некатакомбного погребения (№ 297 раскопа I) (рис. 4: 15 ) на северной оконечности могильника (раскопки М. А. Бакушева 2013–2014 гг.) (рис. 1). Образцы представляли собой бараньи астрагалы, использованные в погребальной обрядности.

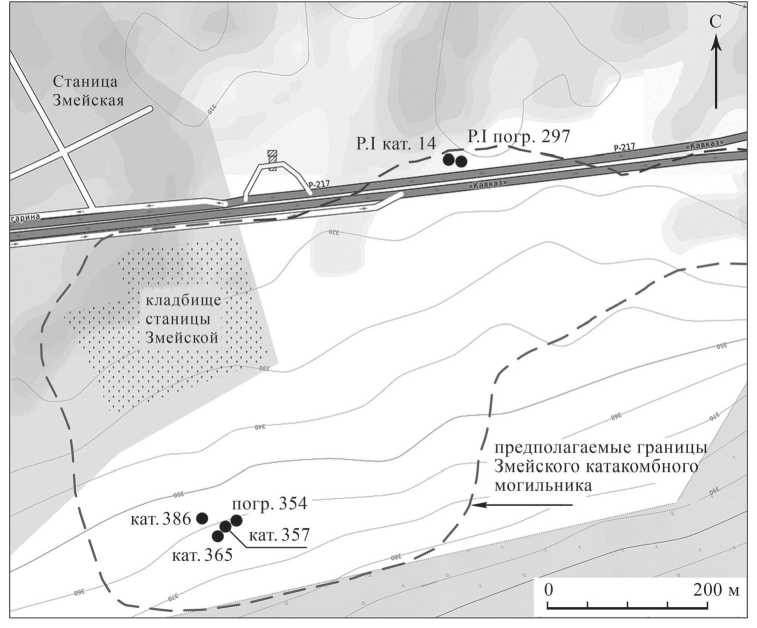

Рис. 1. Ситуационный план места расположения катакомб, из которых были взяты образцы, по отношению к территории Змейского катакомбного могильника

Катакомба № 357 имела ориентацию дромоса по оси ЮВ – СЗ (рис. 2: 1 ) ( Фидаров , 2002. Рис. 26–33; Фидаров, Тотаева , 2019. Табл. 14–18). Погребальная камера – округло-овальной формы – располагалась в северо-западном торце дромоса; в ней было похоронено не менее пяти человек в сопровождении кувшинов без слива-носика (рис. 2: 32, 33, 35 ), кружки (рис. 2: 30 ), четырех железных ножей (рис. 2: 22, 25, 26 ), трех ножниц (рис. 2: 23 ), топорика (рис. 2: 29 ), пряжки (рис. 2: 24 ), кабаньего клыка, одиннадцати стеклянных браслетов (рис. 2: 28 ), многочисленных бубенцов и пуговиц (рис. 2: 2–7 ), двух пар серег (рис. 2: 10 ), пары серег с бусинными колонками (рис. 2: 17 ), флаконов и складней (рис. 2: 12, 13, 19, 20 ), зеркала (рис. 2: 16 ), коромыслообразных подвесок (рис. 2: 11 ), ногтечисток (рис. 2: 21, 27 ), копоушек (рис. 2: 15, 18 ) и бус (рис. 6: 14–52 ). Бараньи астрагалы, взятые на анализ, были найдены под развалом и рядом с кувшином в дромосе перед закладной плитой на высоте 11 см от пола дромоса (рис. 2: 1 ). Между развалом и закладной плитой была обнаружена яичная скорлупа, тлен органического вещества, угли, а также кости фаланги пальцев человека.

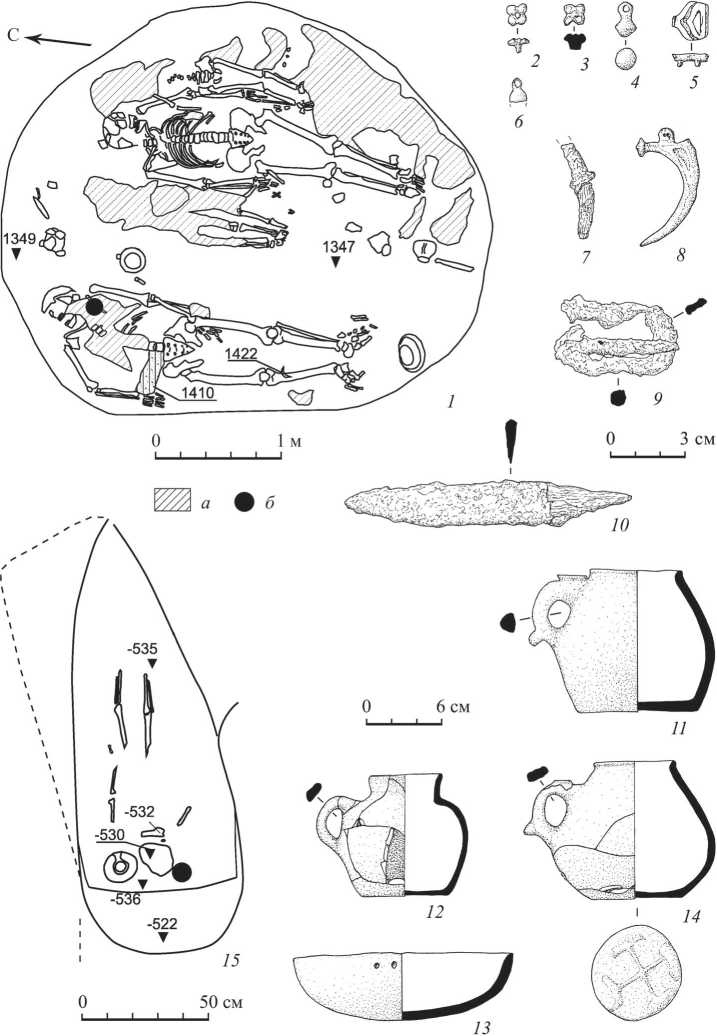

Рис. 2. Катакомба № 357 из раскопок 2001 г.

с обозначением места находки бараньего астрагала

1 – схема; 2–37 – инвентарь а – костный тлен; б – бараньи астрагалы

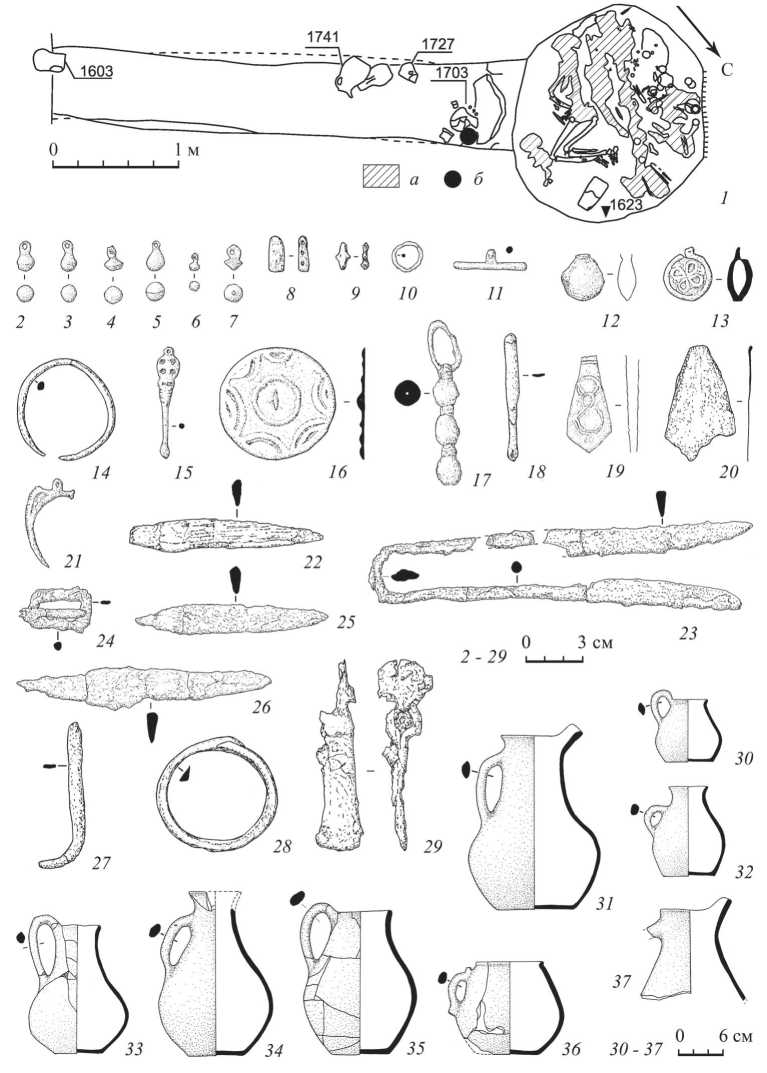

Катакомба № 365 имела ориентацию дромоса по оси ЮЗ – СВ (рис. 3: 1 ) ( Фидаров , 2002. Рис. 64–67; Фидаров, Тотаева , 2019. Табл. 41–43). Камера была сооружена в северо-восточном торце дромоса. В камере неправильной подовальной формы были зафиксированы скелеты не менее пяти человек. Инвентарь представлен двумя кувшинами (рис. 3: 15, 16 ), тремя стеклянными браслетами (рис. 3: 10 ), железными ножницами (рис. 3: 14 ), тремя ножами (рис. 3: 12, 13 ), пряжкой (рис. 3: 9 ) и двусторонней секирой (рис. 3: 11 ). Также среди инвентаря присутствовали бронзовые пуговицы и бубенцы (рис. 3: 2–6 ), пять серег (рис. 3: 7, 8 ) и стеклянные бусы. Бараний астрагал был найден у тлена правой руки детского погребения 2 (рис. 3: 1 ), по всей видимости являвшегося предпоследним погребением в этой катакомбе.

Катакомба № 386 имела ориентацию дромоса по оси З – В (рис. 4: 1 ) ( Фи-даров , 2004. Рис. 15–17). Камера неправильной овальной формы была сооружена в восточном торце дромоса. Здесь были найдены скелеты не менее шести погребенных. Инвентарь достаточно скудный: три кружки (рис. 4: 11, 12, 14 ), одна миска (рис. 4: 13 ), ногтечистка (рис. 4: 8 ), железный нож (рис. 4: 10 ), железная пряжка (рис. 4: 9 ), мелкие бронзовые детали одежды (рис. 4: 2–6 ). Бараньи астрагалы были найдены в районе левой ключицы последнего погребенного в этой катакомбе – взрослого мужчины, что фиксирует время прекращения использования этого погребального сооружения.

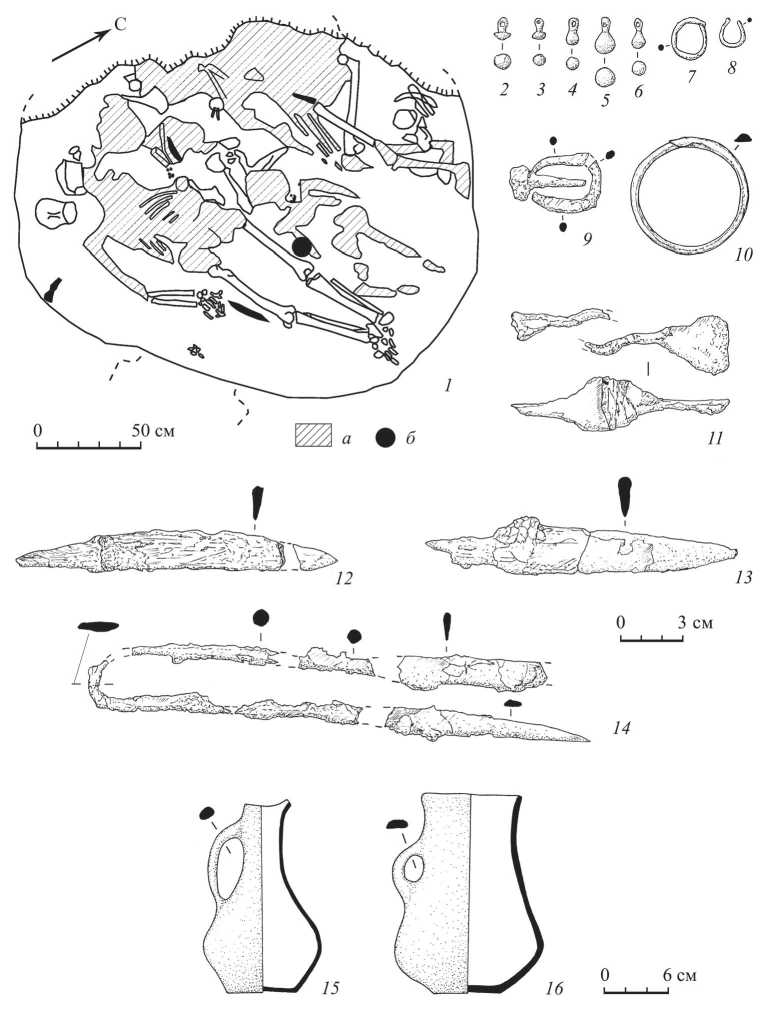

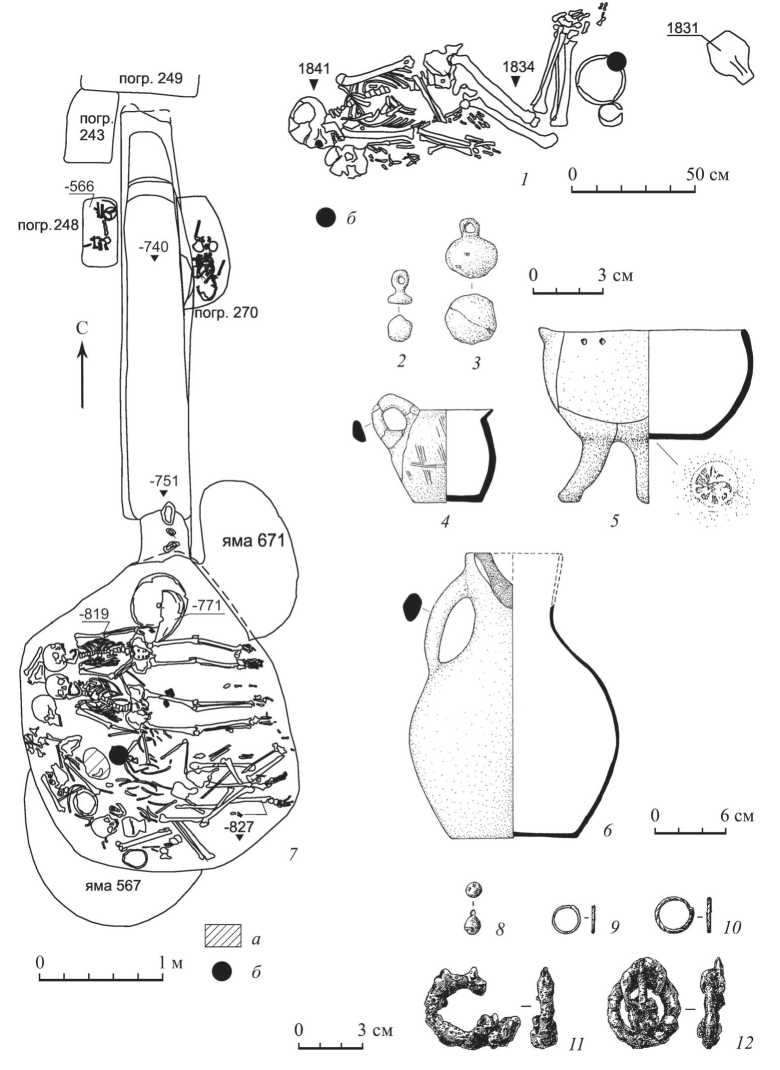

Погребение 354 представляло собой захоронение женщины, уложенной на правый бок с ребенком под правой плечевой костью (рис. 6: 13 ) ( Фидаров , 2002. Рис. 19; Фидаров, Тотаева , 2019. Табл. 9). Возле дистальных концов костей левой руки и в районе грудных костей женщины были найдены бусы (рис. 6: 1–5 ), бубенчик и пуговицы (рис. 5: 2, 3 ), а у берцовых костей – два сосуда (рис. 5: 4, 6 ) и ритуальный (?) сосуд-трипод (рис. 5: 5 ), под которым и был обнаружен бараний астрагал.

Катакомба 14 раскопа I имела ориентацию дромоса по оси С – Ю (рис. 5: 7 ) ( Бакушев , 2016б. Рис. 8212–8236). Погребальная камера была сооружена в южном торце дромоса и имела подовальную форму. По антропологическим определениям, в камере было похоронено 8 человек. Инвентарь катакомбы состоял из четырех серег (рис. 5: 9, 10 ), бус (рис. 6: 6–13 ), двух бубенцов (рис. 5: 8 ), железных пряжки и большого кольца (рис. 5: 11, 12 ), а также красноглиняного лощеного невысокого кувшинчика с тремя орнаментальными зонами на горловине, плечиках и тулове (рис. 6: 58 ). Такой тип красноглиняных невысоких сосудов, чаще всего кувшинчиков или кружек с ручками, обычно сопровождал детские погребения на ЗКМ. Бараньи астрагалы были найдены между скелетом мужчины 45–55 лет и скоплением костей. В скоплении костей, по антропологическим данным, находятся кости детей 1–7 и 7–12 лет. Вероятно, при погребении одного из них в камеру катакомбы был помещен красноглиняный сосуд. Не исключено, что набор бараньих астрагалов также принадлежал одному из погребенных детей.

Погребение 297 раскопа I было совершено в овальной могильной яме, ориентированной по оси С – Ю (рис. 5: 16 ) ( Бакушев , 2016а. Рис. 7497–7508). Ребенок до 7 лет лежал вытянуто на спине. В погребении были найдены фрагменты кашинной подвески с голубой поливой (рис. 6: 56 ), красноглиняный кувшинчик

Рис. 3. Катакомба № 365 из раскопок 2001 г.

с обозначением места находки бараньего астрагала

1 – схема; 2–16 – инвентарь а – костный тлен; б – бараний астрагал

Рис. 4. Катакомба № 386 раскопок 2001 г.

с обозначением места находки бараньих астрагалов

1 – схема; 2–14 – инвентарь; 15 – схема погребения 297 раскопок 2014 г. с обозначением места находки бараньих астрагалов а – костный тлен; б – бараньи астрагалы

Рис. 5. Погребение 354 из раскопок 2001 г. с обозначением места находки бараньего астрагала

1 – схема; 2–6 – инвентарь; 7 – схема катакомбы № 14 раскопок 2014 г. с обозначением места находки бараньих астрагалов; 8–12 – инвентарь катакомбы 14

а – костный тлен; б – бараньи астрагалы

Рис. 6. Инвентарь

1–5 – бусы из погребения 354; 6–13, 58 – бусы и сосуд из катакомбы № 14; 14–52 – бусы из катакомбы № 357; 56, 57 – бусы и сосуд из погребения 297

с ручкой (рис. 6: 57 ). На нижней части горловины и на тулове кувшинчика располагаются две орнаментальные зоны. Четыре бараньих астрагала со сквозными отверстиями были найдены справа за черепом (рис. 4: 15 ).

В Центре коллективного пользования «Лаборатория радиоуглеродного датирования и электронной микроскопии» Института географии РАН была выполнена графитизация образцов с последующим определением радиоуглеродного возраста с применением ускорительной масс-спектрометрии (AMS) в центре изотопных исследований Университета Джорджии (США) ( Reimer et al. , 2013. P. 1869–1887).

В результате проведенного анализа были получены следующие результаты (табл. 1).

Таблица 1. Результаты радиоуглеродного датирования образцов

|

№ |

IGAN AMS |

Sample |

Material |

14C, BP (1σ) |

cal AD, BC |

|

1 |

6986 |

Катакомба 357, АМ СОГУ 90/90 |

коллаген |

1055 ± 20 |

68.3 (1 sigma) cal AD 986 – 10151.000 95.4 (2 sigma) cal AD 905 – 9160.035 967 – 10220.965 Median Probability: 995 |

|

2 |

6987 |

Катакомба 365, АМ СОГУ 90/355 |

коллаген |

1040 ± 20 |

68.3 (1 sigma) cal AD 993 – 101.000 95.4 (2 sigma) cal AD 978 – 10231.000 Median Probability: 1002 |

|

3 |

6988 |

Катакомба 386, АМ СОГУ 103/13 |

коллаген |

970 ± 20 |

68.3 (1 sigma) cal AD 1022 – 10450.537 1097 – 11190.406 1142 – 11460.057 95.4 (2 sigma) cal AD 1019 – 10510.445 1081 – 11510.555 Median Probability: 1089 |

|

4 |

6985 |

Погребение 354, АМ СОГУ 90/52 |

коллаген |

1850 ± 20 |

68.3 (1 sigma) cal AD 129 – 1770.679 189 – 2120.321 95.4 (2 sigma) cal AD 88 – 1050.054 121 – 2330.946 Median Probability: 167 |

|

5 |

6984 |

Раскоп 1, катакомба 14, ДХ 2016, 16903 |

коллаген |

855 ± 20 |

68.3 (1 sigma) cal AD 1169 – 11770.206 1182 – 12130.794 95.4 (2 sigma) cal AD 1156 – 12250.977 1232 – 12450.023 Median Probability: 1191 |

|

6 |

6983 |

Раскоп 1, п. 297, ДХ2016, 16849 |

коллаген |

845 ± 20 |

68.3 (1 sigma) cal AD 1169 – 11750.092 1182 – 12190.908 95.4 (2 sigma) cal AD 1161 – 12481.000 Median Probability: 1198 |

Астрагалы для анализа в катакомбе № 357 были найдены у закладного камня вместе с золой, фрагментами скорлупы и фалангами пальцев. Это обстоятельство позволяет предположить, что мы имеем дело не с остатками ритуальной тризны, а с выкидом из катакомбы в момент последнего погребения 1. Судя по положению скелета, оно принадлежало женщине, у ног которой был зафиксирован тлен костей ребенка. С погребением 1 связаны находки зонных зеленых прозрачных бус (рис. 6: 27, 29 ), цилиндрической формы черного стекла с накладной волнистой желтовато-белой нитью (рис. 6: 28 ), а также красно-розового полупрозрачного бисера (рис. 6: 17 ). Погребение 1 по вышеописанным навитым бусам в качестве погребального инвентаря датируется XII–XIII вв. ( Щапова , 1956. С. 166–169; 1972. С. 88–95; Захаров , Кузина , 2008. С. 197).

При этом наиболее ранние бусы из катакомбы № 357 связаны со скоплением костей (рис. 6: 14, 16, 18–52 ). Среди обнаруженных здесь бус – лимонки серебростеклянные, золотостеклянные и продольно-полосатые бело-черные; рубленый бисер – голубой, черный, бирюзовый, лилово-коричневый полупрозрачный, глазчатый в оплетке; навитые зонные, конические, биконические черного стекла. Рубленый бисер – желтый, голубой, зеленый – по материалам Новгорода Великого определяется X – первой половиной XI в., находки в более поздних слоях встречаются в редких случаях ( Щапова , 1956. С. 173). Более широко по древнерусскому материалу датируются лимонки и пронизки с металлической фольгой X–XI вв. ( Щапова , 1956. С. 174; Захаров , 2004. С. 45). Бусы этого типа датируются второй половиной X – первой половиной XI в., наибольшее распространение в Скандинавии имеют во второй половине X в. ( Львова , 1968. С. 77; Щапова , 1956. С. 178; Callmer , 1977. P. 85; Лесман , 2006. С. 248). Верхняя дата черно-белой лимонки определяется первой четвертью XI в. ( Щапова , 1956. С. 175). Таким образом, набор бус из скопления костей позволяет датировать основную массу погребений этой катакомбы второй половиной X – первой четвертью XI в., что соответствует полученной радиоуглеродной дате.

Этим же периодом можно датировать время использования катакомбы № 365, в которой рубеж X–XI вв. приходится на предпоследнего покойного.

Катакомба № 386 хронологически полностью укладывается в рамки XI в., так как прекращение ее использования приходится на конец века, что с учетом не менее шести погребенных позволяет предположить первую треть – середину XI в. как время ее сооружения и начала использования.

Бараний астрагал из некатакомбного погребения 354 по результатам анализа был определен второй половиной II в. н. э. При этом наличие в погребении бронзовых пуговиц, более поздних по дате бус и кувшина средневекового времени позволяет усомниться в этой датировке. Нет сомнения, что бараний астрагал, в отличие от другого инвентаря, является для данного погребения ранним, и либо мы имеем дело со вторичным использованием найденного бараньего астрагала на Змейском поселении раннеаланского времени в данном погребении, либо погребение было впущено в слой раннеаланского поселения. На возможность второго варианта указывает место находки образца: под сосудом-триподом в ногах погребенной женщины, в то время как основная масса находок бараньих астрагалов, являющихся инвентарем детских погребений, обнаруживалась в пределах верхней части скелета – у черепа, костей рук и грудных костей. Погребение 354

датируется на основании анализа бус и сравнительного анализа керамического кувшина и пуговиц, практически идентичных как в этом погребении, так и в ближайших катакомбах. В погребении было найдено пять стеклянных бусин. Две из них изготовлены из тянутой палочки – округлая голубого полупрозрачного стекла (рис. 6: 5 ) и зонная желтовато-оранжевая непрозрачная (рис. 6: 4 ). Еще две бусины сделаны в технике навивки – это зонные черного непрозрачного и синего стекла (рис. 6: 2, 3 ). Единичным экземпляром представлена серебростеклянная лимонка (рис. 6: 1 ). К датирующим типам среди набора бус можно отнести лимонку с металлической фольгой X–XI вв. ( Щапова , 1956. С. 174; Захаров , 2004. С. 45). В то же время присутствие в наборе бусин из тянутой палочки представляет более вероятным дату в пределах второй половины X в.

Время окончания использования катакомбы № 14 раскопа I можно определить первой третью XIII в., так как датированный концом XII в. образец находился при скелете в центральной части камеры или в скоплении костей. Учитывая количество погребенных, временем сооружения и начала использования катакомбы, по всей видимости, является последняя треть XII в.

Рубежом XII и XIII вв. датируется и погребение 297 раскопа I.

Несмотря на полученные результаты АМС-датирования, нельзя говорить о том, что рост могильника шел с юга на север, вниз по склону хребта к пойме Терека. Катакомбы № 357, 365 и 386 в южной, высокой части могильника имеют аналогии в материалах раскопок 2013–2014 гг. в северной части. Это сероглиняные столовые лощеные кувшины со сливом-носиком, сероглиняные столовые лощеные кувшины без слива-носика с шаровидным туловом, узким горлом и отогнутым наружку венчиком, столовые лощеные кружки с низким венцом, нелощеные кухонные кружки с горизонтальными прочерченными линиями по тулову и насечками по краю венца, железные пружинные ножницы, двухлопастные секиры, бронзовые каплевидные и шаровидные бубенцы, бронзовые проволочные невитые серьги, браслеты синего стекла, предметы туалетного набора (пятиугольные складни, флаконы, простые неорнаментированные копо-ушки). Для примера отметим, что когтевидные ногтечистки из катакомб № 357 и 386 (рис. 2: 21 ; 4: 8 ) раскопок 2001 г. (южный участок) составляют один тип с ногтечистками из катакомб 31, 39, 50, 51, 64, 74, 77 раскопа III 2013–2014 гг. (северный участок), а копоушка из катакомбы № 357 (рис. 2: 15 ) однотипна ко-поушкам из катакомб № 51, 56, 77 раскопа III. Не исключено, что такие когтевидные ногтечистки и копоушки могли изготавливаться в одних и тех же мастерских. Схожие коромыслообразные подвески были выявлены как в катакомбе № 357 раскопок 2001 г., так и в катакомбах № 19, 34 и 74 раскопа III 2014 г.

Сравнение вещей из погребальных сооружений 357, 365, 386 и 354 с материалами раскопок 2013–2014 гг. позволяет прийти к выводу о том, что ЗКМ имел несколько центров роста. Вероятно, близко расположенные относительно ранние катакомбы, образующие группы, могли быть родовыми участками, которые расширялись с сооружением новых катакомб и росли навстречу друг другу. На слабо насыщенные катакомбами участки, расположенные между участками с большим количеством катакомб, обратил внимание еще В. А. Кузнецов ( Кузнецов , 1995. С. 361).

Анализируя погребальный инвентарь датированных катакомб и синхронных им по инвентарю катакомб в северной части могильника, можно сделать вывод об уменьшении количества инвентаря и его разнообразия в относительно поздних катакомбах по отношению к ранним. Наиболее богатыми по вариативности инвентаря являются датированные катакомбы № 357 и 365. Здесь встречен разнохарактерный инвентарь, представленный личными вещами в виде украшений, предметов гигиены, зеркал, стеклянных браслетов и собственно погребальным инвентарем в виде керамической посуды, ножей, топоров и кабаньих клыков. Катакомба № 386 уже содержит значительно меньшее количество инвентаря с преобладанием сосудов и единичными личными вещами и предметами одежды. Поздняя катакомба № 14 раскопа I содержит незначительное количество украшений и деталей одежды. Остальные катакомбы северного участка подтверждают это наблюдение. При этом надо отметить, что в ранних катакомбах показателем богатства являлось как количество вещей, так и их качество. Например, в катакомбе № 7 раскопа III, синхронной катакомбам № 357 и 365, количество инвентаря незначительно и представлено в основном личными вещами и деталями костюма, однако факт находки здесь серебряного зеркала, ажурной подвески и сердоликовых бус позволяет говорить об относительно высоком имущественном положении погребенного.

Со второй половины XI в. начинается процесс постепенного исчезновения из погребального обряда таких предметов, как железные сабли, топоры, ножницы, стеклянная посуда, сероглиняная керамика разных типов, кабаньи клыки, копоушки, ногтечистки, флаконы, пятиугольные складки, коромыслообразные подвески, пряжки, височные кольца из трубки, шпильки для волос или уборов, украшений одежды в виде накладок, нашивок, пластинчатых застежек.

Вероятно, с середины XII в. появляются красноглиняные небольшие сосуды, витые проволочные височные кольца и серьги, ажурные подвески из проволоки с зернью и сканью, костяные пуговицы, железные кольца, кашинные изделия, сопровождающие как некатакомбные, так и катакомбные погребения. Красноглиняные сосуды изготовлены из хорошо вымученной глины без видимых примесей и орнаментированы несколькими орнаментальными зонами в виде горизонтальных врезных канавок, волнистых линий, а также полосчатым лощением. Такого рода сосуды получают широкое распространение в детских погребениях в последующее время, вплоть до последней трети XIII в. Не исключено, что традиция помещения в детские захоронения небольших сосудов существовала и на раннем этапе функционирования ЗКМ (последняя треть X – первая половина XII в.), однако они внешне никак не выделяются из общей массы сосудов, находимых в катакомбах, что затрудняет их интерпретацию как детского погребального инвентаря.

Не исключено, что указанные изменения происходили под влиянием христианства, его критического отношения к заупокойному инвентарю при условии того, что к концу XI в. часть населения, оставившего Змейский катакомбный могильник, уже номинально исповедовала христианство, не отказываясь при этом от традиционной формы погребальных сооружений. В этой связи можно констатировать, что на позднем этапе погребальный инвентарь, а также его количество не являются отражением социального статуса покойного и статуса рода в целом в пределах общины. В качестве примера приведем захоронение в катакомбе № 15 раскопа I

( Бакушев , 2016б. Рис. 8256; Цуциев , 2017. Рис. 2; Чхаидзе , 2018. Рис. 1: 5 ; 2019. Рис. 11: 5 ), которая датируется XII–XIII вв., где из инвентаря был найден лишь энколпион, принадлежащий одному из погребенных, при этом обстоятельства погребения владельца энколпиона (центральное положение в катакомбе, сопутствующие погребения двух человек по обе стороны, многочисленные подзахоронения в дромосе) позволяют говорить о высоком социальном статусе покойного.

Проведенный АМС-анализ показал синхронность катакомбы № 14 раскопа I и некатакомбного погребения 297 раскопа I. Получены доказательства предположения, высказанного еще В. А. Кузнецовым ( Кузнецов , 1995. С. 359) на основании сравнительного анализа немногочисленного инвентаря некатакомбных погребений и инвентаря катакомб, о том, что на Змейском катакомбном могильнике сосуществуют несколько типов погребальных сооружений в X–XII вв. н. э., как показали последние исследования, с момента начала его функционирования до последней трети XIII в. Это катакомбы, подбои и ямные могилы. Вероятно, эти различия в погребальном обряде связаны с различиями в идеологических представлениях, конфессиональной обстановке и погребальной традиции населения, оставившего тот или иной памятник.

Три типа погребальных сооружений сосуществовали на Змейском могильнике на определенном этапе его функционирования, но на рубеже XII–XIII вв. начинается постепенный отказ от катакомбного обряда и переход к традиции захоронения в подбоях и в ямных погребениях. Здесь надо отметить, что захоронения в уже существующих катакомбах не прерываются одномоментно, однако появляются дромосы, не имеющие камер с подбойными погребениями в стенках, что является переходным этапом от катакомбы к подбою и к яме. Смена погребальной обрядности в этом случае, скорее всего, связана с конфессиональными факторами, принятием ислама и более широким распространением христианства среди рядового населения. Время замены одной традиции погребения другой, предположительно, укладывается в рамки одного столетия.

Комплексный подход к изучению различных категорий погребального инвентаря на основании опорных датированных хроноиндикаторов показал, что наиболее ранними на могильнике являются катакомбы последней трети X в. Сам катакомбный погребальный обряд существовал в пределах последней трети X – последней трети XIII в. Некатакомбные погребения, являясь синхронными катакомбным погребениям на протяжении всего времени их существования, с конца XIII в. становятся ведущим погребальным обрядом. Не исключено, что исчезновение катакомбного обряда связано с политическими событиями XIII в. ( Кузнецов , 2003. С. 25), повлиявшими на многие аспекты жизни древнего населения у Эльхотовских ворот, в том числе на погребальную обрядность.

Список литературы К вопросу о хронологии погребальных комплексов Змейского катакомбного могильника

- Бакушев М. А., 2016а. Альбом иллюстраций к отчету Бакушева М. А. «О раскопках Змейского катакомбного могильника в 2014 г.». Т. XXVIII. Раскоп I. Погребения 227–297 (ил. 7174–7508) // Научно-отраслевой архив ИА РАН. № 51076. Ростов-на-Дону.

- Бакушев М. А., 2016б. Альбом иллюстраций к отчету Бакушева М. А. «О раскопках Змейского катакомбного могильника в 2014 г.». Т. XXXI. Раскоп I. Катакомбы 11–35 (ил. 8152–8526) // Научно-отраслевой архив ИА РАН. № 51079. Ростов-на-Дону.

- Захаров С. Д., 2004. Древнерусский город Белоозеро. М.: Индрик. 592 с.

- Захаров С. Д., Кузина И. Н., 2008. Изделия из стекла и каменные бусы // Археология северно-русской деревни X–XIII веков: средневековые поселения и могильники на Кубенском озере. Материальная культура и хронология / Отв. ред. С. Д. Захаров. М.: Наука. С. 142–215.

- Кузнецов В. А., 1961. Змейский катакомбный могильник (по раскопкам 1957 г.) // Материалы по археологии и древней истории Северной Осетии. Т. 1. Археологические раскопки в районе Змейской Северной Осетии / Отв. ред. Е. И. Крупнов. Орджоникидзе: Северо-Осетинское кн. изд-во. С. 62–135.

- Кузнецов В. А., 1963. Исследования Змейского катакомбного могильника в 1958 г. // Средневековые памятники Северной Осетии (Труды Северо-Кавказской экспедиции 1958–1960 гг. Т. II) / Отв. ред. Е. И. Крупнов. М.: Изд-во АН СССР. С. 8–47. (МИА; № 114.)

- Кузнецов В. А., 1971. Алания в X–XIII вв. Орджоникидзе: Ир. 245 с.

- Кузнецов В. А., 1993. Нижний Архыз в X–XII веках. К истории средневековых городов Северного Кавказа. Ставрополь: Кавказская библиотека. 464 с.

- Кузнецов В. А., 1995. Раскопки Змейского катакомбного могильника в 1959 г. // Аланы: история и культура / Отв. ред. В. Х. Тменов. Владикавказ: Северо-Осетинский ин-т гуманитар. исслед. 442 с.

- Кузнецов В. А., 2003. Эльхотовские ворота в Х–ХIV вв. Владикавказ. 191 с.

- Куссаева С. С., 1961. Аланский катакомбный могильник XI–XII вв. у станицы Змейской (по раскопкам 1953 г.) // Материалы по археологии и древней истории Северной Осетии. Т. 1. Археологические раскопки в районе Змейской Северной Осетии / Отв. ред. Е. И. Крупнов. Орджоникидзе: Северо-Осетинское кн. изд-во. С. 51–61.

- Лесман Ю. М., 2006. К хронологии одного из типов средневековых стеклянных бус (новгородские находки черных бус с глазками в петельках) // Археология Верхнего Поволжья: сб. статей к 80-летию К. И. Комарова / Отв. ред. А. В. Кашкин. М.: ИА РАН. С. 244–252.

- Львова З. А., 1968. Стеклянные бусы Старой Ладоги. Ч. 1 // АСГЭ. Вып. 10. С. 64–94.

- Малахов С. Н., Фидаров Р. Ф., 2016. Змейский каменный крест XI–XII вв. в контексте аланского православия // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. № 12 (74). Ч. 3. С. 93–97.

- Савенко С. Н., 1989. Характеристика социального развития аланского общества по материалам катакомбных могильников X–XII вв. н. э.: дис. … канд. ист. наук. М. 188 с.

- Савенко С. Н., 2017. Характеристика социального развития аланского общества Северного Кавказа по материалам катакомбных могильников X–XII вв. н. э. Пятигорск; Казань: Казанская недвижимость. 382 с. (Археология евразийских степей; вып. 24.)

- Фидаров Р. Ф., 2002. Альбом иллюстраций к отчету Р. Ф. Фидарова о раскопках Змейского катакомбного могильника в Кировском районе РСО-А в 2001 году // Научно-отраслевой архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 24765.

- Фидаров Р. Ф., 2004. Альбом иллюстраций к отчету Р. Ф. Фидарова о раскопках Змейского катакомбного могильника в Кировском районе РСО-А в 2003 году // Архив Института истории и археологии Республики Северная Осетия – Алания.

- Фидаров Р. Ф., 2004. Мусульманские погребения алан в XIII–XIV вв. с могильников Верхнего Джулата // Историко-филологический архив. Владикавказ. № 1. С. 16–45.

- Фидаров Р. Ф., 2011а. Роль Верхнего Джулата в государственной идеологии Алании X–XIII веков // Историко-филологический архив. Владикавказ. № 7. С. 4–25.

- Фидаров Р. Ф., 2011б. Традиционная идеология и мировые религии в средневековой Алании: дис. … канд. ист. наук. Владикавказ. 254 с.

- Фидаров Р. Ф., Тотаева Д. Э., 2019. Материалы раскопок Змейского катакомбного могильника в 2001 г. // Археологическое наследие: материалы и интерпретации / Отв. ред. Р. Ф. Фидаров. Владикавказ. С. 173–263.

- Цуциев А. А., 2017. Христианский крест из Даргавского катакомбного могильник и его аналогии // Скифо-аланское наследие Кавказа: сб. науч. тр. / Науч. ред. А. А. Туаллагов. Владикавказ: Северо-Осетинский ин-т гуманитар. и соц. исслед. С. 233–242.

- Чхаидзе В. Н., 2018. Аланские имитации византийских крестов-энколпионов (XI – начала XIII вв.) // Античная древность и средние века. Вып. 46. Екатеринбург: Уральский гос. ун-т. С. 127–133.

- Чхаидзе В. Н., 2019. Приложение 1. Кресты Алании (X–XIII вв.) // Белецкий Д. В., Виноградов А. Ю. История и искусство христианской Алании. М.: Таус. C. 282–311.

- Щапова Ю. Л., 1956. Стеклянные бусы древнего Новгорода // МИА (Труды Новгор. археол. экспедиции. Т. I.) № 55. С. 164–179.

- Щапова Ю. Л., 1972. Стекло Киевской Руси. М.: Изд-во МГУ. 215 с.

- Callmer J., 1977. Trade Beads and Bead Trade in Scandinavia ca. 800–1000 A.D. // Acta archeologica Lundensia. Series in 40. No. 11. Bonn; Lund. 230 p.

- Reimer P., Bard E., Bayliss A. et al., 2013. IntCal13 and Marine13 Radiocarbon Age Calibration Curves 0–50,000 Years cal BP // Radiocarbon. Vol. 55. Iss. 4. P. 1869–1887.