К вопросу о костяных трубочках верхнего палеолита

Автор: Федорченко А.Ю., Белоусова Н.Е.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье на основе анализарусско-, англо- и франкоязычных научных исследований обсуждаются проблемы изучения и интерпретации полых изделий из трубчатой кости, широко представленных на стоянках верхнего палеолита Евразии. Для обозначения такого рода артефактов используется функционально нейтральный термин «трубка» или «трубочка» (англ. и фр. - «tube»). Результаты проведенного исследования позволяют заключить, что категория «трубочек» может рассматриваться как обширная морфологическая группа изделий, включающая предметы самого разного назначения. Общие морфологические характеристики артефактов этой группы определяются специфическими параметрами используемой заготовки - в качестве нее всегда выступал диафиз трубчатой кости млекопитающего или птицы. Природная форма-удобная и самодостаточная, не требовала существенной модификации основы и специфической формообразующей обработки, поэтому набор применяемых технических приемов ограничивался пилением и резанием. Неопределенность функционального назначения «трубочек», отмечаемая многими исследователями, отчасти проистекает из «универсальности» их морфологии, во многом детерминированной формой исходной заготовки. Проблема функциональной классификации таких изделий решается исследователями на основе анализа контекстуальной информации, с учетом метрических параметров, по наличию специфических атрибутов (например, просверленных отверстий), по степени массивности и даже в соответствии с таксономической принадлежностью животных, кость которых обрабатывалась. Как продукт целенаправленной производственной деятельности костяные «трубочки» в палеолитическую эпоху не относились к орудиям труда или охоты, а играли роль вспомогательных приспособлений (контейнеры для хранения игл или красителей, рукояти, трубки для распыления охры) или предметов неутилитарного назначения (духовые музыкальные инструменты и украшения).

Верхний палеолит, технологии обработки кости, трубчатая кость, трубочки, игольники, пронизки, флейты, свистки, рукояти

Короткий адрес: https://sciup.org/145146134

IDR: 145146134 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0274-0281

Текст научной статьи К вопросу о костяных трубочках верхнего палеолита

Трубчатая кость млекопитающих и птиц – один из наиболее востребованных материалов органического происхождения, повсеместно использовавшийся человеком в производственной деятельности с древнейших времен. На протяжении палеолитической эпохи существовало несколько технологических последовательностей обработки данного вида сырья [Филиппов, 1983; Teyssandier, Liolios, 2003]. Наиболее простой набор операций, характерный в основном для среднепалеолитических комплексов, подразумевал расщепление трубчатой ко сти в ударной технике, частичную модификацию полученных сколов или целой кости посредством строгания, скобления или ретуширования. Более сложные технологии предполагали производство формальных типов изделий путем вырезания, скобления, строгания, сверления и шлифовки. Первичная обработка кости при этом часто сводилась к приему, отличавшемуся относительной простотой и практичностью, он состоял в отделении эпифизов пилением или резанием, редко – ударным способом. Конечный продукт такой обработки представлял собой полую трубочку с удлиненными пропорциями, одним или двумя усеченными концами; подобные изделия могли выступать в качестве заготовок или готового изделия в зависимости от целей и потребностей человека.

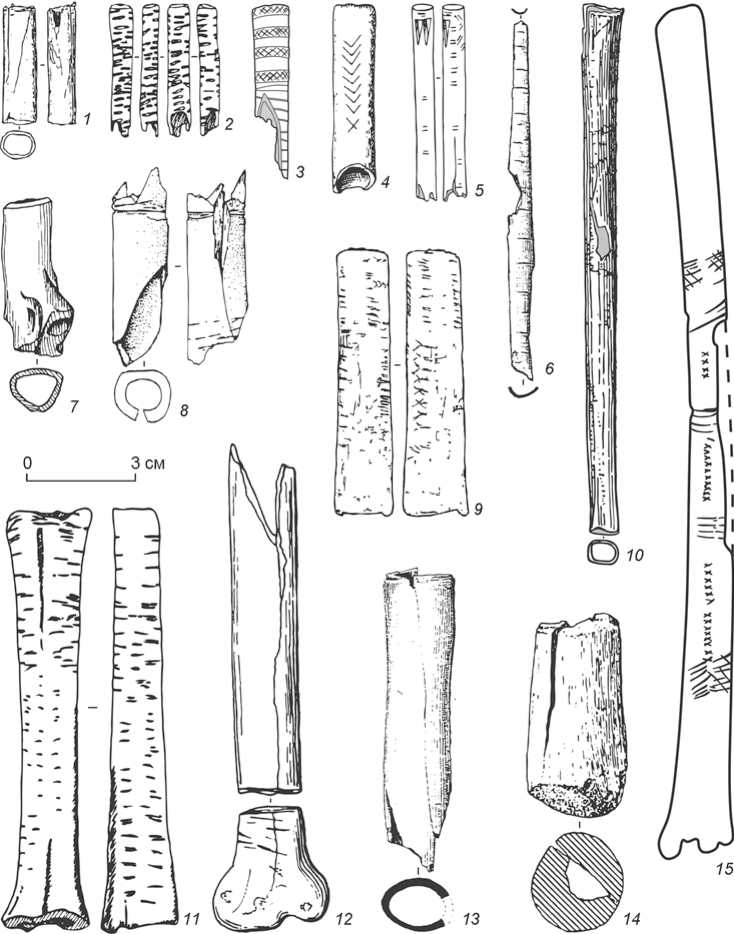

Выступая неким универсальным элементом различных операционных последовательностей по обработке ко сти, трубочки широко представлены в индустриях верхнего палеолита Евразии (рис. 1). Природная форма заготовок, как правило, не требовала их существенной модификации и специфической формообразующей обработки; именно этим определяется ряд сложностей, с которыми сталкиваются исследователи при функциональной интерпретации и классификации готовых изделий. В данной работе обсуждаются проблемы изучения и интерпретации полых изделий из трубчатой кости эпохи верхнего палеолита на основе анализа русско-, англо- и франкоязычных научных работ.

Проблема исследования верхнепалеолитических трубочек отражена в научной литературе существованием различных точек зрения на их типологию и функции. В зависимости от археологического контекста, размеров, характера обработки и фрагментации, наличия или отсутствия орнамента, а также следов утилизации подобные артефакты рассматриваются как заготовки орудий и украшений [Герасимов, 1941; Laroulandie, d’Errico, 2004; Питулько, Павлова, Иванова, 2014], пронизки [Деревянко, Шуньков, 2004; Wright et al., 2014; Синицын, 2016], музыкальные инструменты [d’Errico et al., 2003; Кожевникова, Лбова, Волков, 2011], рукояти [Семенов, 1950; Barge-Mahieu et al.,

1993], игольники [Питулько, Павлова, 2019], контейнеры или футляры для хранения охры, трубки для распыления краски [Leroy-Prost, 1979; Averbouh, 1993].

В европейской англо- и франкоязычной литературе для обозначения разного рода полых изделий, выполненных из диафиза трубчатой кости млекопитающих и птиц, часто используют относительно широкий и функционально нейтральный термин «tube» – «трубка» или «трубочка» [Leroy-Prost, 1979; Averbouh, 1993; Laroulandie, d’Errico, 2004; Tartar, 2015]. Артефакты типа «tube» определяют как полые удлиненные изделия из трубчатой кости, с одним или двумя усеченными концами, округлым сечением и цилиндрической формы [Averbouh, 1993, p. 99]. Зачастую исследователи французских стоянок в своих классификациях проводят границу между «трубочками» и полыми изделиями со следами множественной перфорации (типа флейт); исключают из категории «трубочек» также массивные костяные трубки, которые могут рассматриваться в качестве рукоятей, а также полые изделия длиной менее 30 мм – потенциальные про-низки и бусины. Согласно классификации К. Леруа-Проста, «трубочки», наряду с рукоятями, футлярами и музыкальными инструментами, могут быть отнесены к обширной группе артефактов т.н. «пассивного характера», которые не являлись орудиями труда или охоты [Leroy-Prost, 1979]. Отечественные исследователи, заимствуя термин «трубочки» из европейской традиции, преимущественно используют его в наиболее широком, нейтральном значении [см. напр.: Деревянко, Маркин, Васильев, 1994; Васильев и др., 2007; Солдатова, 2015; Житенев, 2016; Лбова, Кожевникова, 2016], включая сюда все полые трубчатые кости удлиненных пропорций со следами обработки.

В рамках классификации и функциональной интерпретации «трубочек» часто используется понятие «игольник» (англ. – «needle case», фр. – «étuis à aiguilles»). К ним принято относить полые изделия удлиненной формы, применявшиеся для хранения игл и других мелких предметов [Гвоздовер, 1953]. Интерпретация части известных верхнепалеолитических «трубочек» как футляров для хранения тонких швейных инструментов основана на многочисленных примерах совместного обнаружения этих артефактов в контексте единого комплекса. Такие находки сравнительно редки для памятников верхнего палеолита Евразии [Поликарпович, 1968; Averbouh, 1993; Питулько, Павлова, 2019], отчетливо фиксируются в материалах мезолита [Степанов и др., 2003; Ошибкина, 2017], неолита [Георгиевская, 1989; Дьяконов, 2012] и более поздних эпох [Бородовский, 1997]. Верхнепалеолитические

Рис. 1. Полые изделия из трубчатой кости верхнепалеолитических памятников Евразии.

1 – Пещера Фогельхерд; 2, 4, 7, 9 – Грот Спи; 3 – Пещера Мезмайская; 5, 10 – Гагарино; 6, 12, 13 – Грот-дю-Ренн; 8 – Пещера Фумане; 11 – Пещера Гайсенклёстерле; 14 – Тарте; 15 – Авдеево. (По: 1–2, 3–5, 7–9, 11–12, 14 – [Laroulandie, d’Errico, 2004, fig. 7–13]; 3 – [Голованова, 2017, рис. 2]; 5, 10 – [Тарасов, 1979, рис. 56–57]; 6, 13 – [d’Errico et al., 1998, fig. 1]; 15 – [Гвоздовер, 1953, рис. 14]).

игольники обычно выполнены из диафизов трубчатых костей млекопитающих или птиц посредством техники кольцевого резания и пиления; внешние поверхности некоторых артефактов украшались орнаментом. По своим размерным характеристикам целые игольники обычно крупнее игл, что объясняется логикой их использования для хранения и защиты мелких швейных инструментов от утери или поломки. Результаты трасологических исследований игольников указывают на то, что такие формы сохраняют следы заглаженности и залощенности от контакта с одеждой или кожей человека [Алексашенко, 2002] или же могут не иметь диагности- руемых признаков износа [Кунгурова, Базалийский, Вебер, 2008; Ахметгалеева, 2015].

Укороченные варианты полых костяных «трубочек» в отечественной и зарубежной историографии именуют «пронизками» или «бусинами-пронизка-ми» [Абрамова, 1962]. В качестве синонимичного понятия используется термин «цилиндрические бусины», или «tubular beads» и «perles tubulaires» в англо- и франкоязычных источниках [Vanhaeren, d’Errico, 2011; Rigaud et al., 2014]. Костяные про-низки получили широкое распространение в Евразии начиная с ранней поры верхнего палеолита – от Пиренеев на западе до Забайкалья и Яно-Инди- гирской низменности на востоке [Абрамова и др., 1991; Деревянко, Шуньков, 2004; Питулько, Павлова, Иванова, 2014; Tartar, 2015; Синицын, 2016; Cârciumaru et al., 2019]. Пронизки верхнего палеолита принято отделять от игольников или других изделий из трубчатой кости, имевших утилитарное назначение, главным образом по размерным характеристикам. К ним, как правило, относят «трубочки», длина которых редко превышает 40 мм. Операционные последовательности производства бусин-пронизок были аналогичны таковым при изготовлении игольников: усечение диафизов путем глубокого кругового надреза и последующего слома; украшались изделия простым геометрическим орнаментом [Герасимов, 1941; Питулько, Павлова, Иванова, 2014; Shunkov et al., 2020]. Поверхность пронизок, включая внутренние стороны и места срезов, часто несут признаки заполировки, приобретенной от интенсивного взаимодействия с мягким органическим материалом. Такие следы позволяют интерпретировать артефакты типа «про-низок» как украшения [Shunkov et al., 2020] или пуговицы [Хлопачев, 2011].

Нередко верхнепалеолитические «трубочки» рассматриваются в качестве духовых музыкальных инструментов – «флейт», «манков», «свистков» [Гвоздовер, 1953; Тарасов, 1979; Münzel, Seeberger, Hein, 2002; d’Errico et al., 2003; Лбова, Кожевникова, 2016]. С точки зрения типологии и технологии производства наиболее выразительны флейты – к ним относят изделия удлиненных пропорций с двумя усеченными концами, обладающие сквозным каналом, сужающимся в проксимальной части, и одним или несколькими отверстиями, расположенными в ряд [Averbouh, 1993]. Заготовками для флейт служили трубчатые кости птиц и млекопитающих; освобождение эпифизов о суще ст-влялось в технике глубокого резания или пиления, формирование сквозных отверстий – прорезанием или сверлением [d’Errico et al., 2009]. Как простейшие аэрофоны, например, свистки, иногда рассматриваются короткие и тонкие разновидности «трубочек», неотделимые по морфологии и технологии производства от пронизок [Кожевникова, Лбова, Волков, 2011]. Нередко в качестве критерия отнесения неперфорированных трубочек к аэрофонам также выступают их звукопроизводящие возможности [Cross, Zubrow, Cowan, 2002; Conard, Malina, Miinzel, 2009]. Сама возможность издавать звук через костяные трубочки еще не гарантирует того, что подобную деятельность осуществляли создатели этих изделий в эпоху палеолита. В настоящий момент попытки определить признаки использования коротких трубочек в качестве музыкальных инструментов, как и дифференцировать эти следы от общего утилизационного износа, не выглядят аргументированными [Кожевникова, Лбова, Волков, 2011, с. 159].

Более редкими и, вследствие этого, наименее изученными категориями верхнепалеолитического инструментария, выполненного из полой трубчатой кости, выступают рукояти, контейнеры для хранения охры и трубки для распыления красителя. Термин «рукоять» (англ. – «handle», фр. – «manche») используется в палеолитоведении для обозначения изделий из ко сти и рога различной морфологии и размерности, применяемых для крепления в них каменных или костяных орудий [Семенов, 1950; Leroy-Prost, 1979; Barge-Mahieu et al., 1993; Laroulandie, d’Errico, 2004]. В качестве рукоятей обычно рассматривают относительно крупные и массивные разновидности трубочек с одним или двумя усеченными концами [Averbouh, 1993].

Контейнеры для хранения красителей (фр. – «flacon pour colorants») или трубки для распыления порошка (фр. – «tube»), в частности охры, – обсуждаются, в основном, французскими исследователями [Leroy-Prost, 1979]. На стоянках Евразии «трубочки» с остатками красящих веществ встречаются редко, преимущественно в Западной Европе; закономерно, что исследователи сталкиваются с проблемой поиска критериев разграничения артефактов данных типов и других изделий из полой трубчатой кости, которые могут сохранять на поверхностях остатки охры – например, украшений [Averbouh, 1993].

В целом, результаты представленного обзора дают основания рассматривать костяные «трубочки» верхнего палеолита как большую морфологическую группу изделий, в которую входят предметы самого разного назначения. Общие морфологические характеристики таких артефактов определяются специфическими параметрами используемой заготовки – в качестве нее всегда выступал диафиз трубчатой ко сти млекопитающего или птицы. Природная форма – удобная и самодостаточная, не требовала существенной модификации основы и последующей формообразующей обработки, в связи с чем набор технических приемов в данном случае ограничивался пилением и резанием. На этапе археологических исследований костяных «трубочек» именно их слабая формообразующая обработка служит препятствием для идентификации их как «формальных» или «неформальных» типов изделий. Неопределенность функционального назначения «трубочек», отмечаемая многими исследователями, также отчасти проистекает из «универсальности» их морфологии, во многом детерминированной формой исходной заготовки.

При кажущемся внешнем сходстве, назначение артефактов, объединенных в рамках категории «трубочки», нередко кардинально различалось. Проблема функциональной классификации таких изделий решается исследователями на основе анализа контекстуальной информации, с учетом метрических параметров, по наличию специфических атрибутов (например, просверленных отверстий), по степени массивности и даже в соответствии с таксономической принадлежностью животных, кость которых обрабатывалась. Как продукт целенаправленной производственной деятельности костяные «трубочки» в палеолитическую эпоху не относились к орудиям труда или охоты, а играли роль вспомогательных приспособлений (контейнеры для хранения игл или красителей, рукояти, трубки для распыления охры) или предметов неутилитарного назначения (духовые музыкальные инструменты и украшения).

Исследование выполнено в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № 0264-2021-0002.

Список литературы К вопросу о костяных трубочках верхнего палеолита

- Абрамова З.А. Палеолитическое искусство на территории СССР. - М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1962. - 86 с.

- Абрамова З.А., Астахов С.Н., Васильев С.А., Ермолова Н.М., Лисицын Н.Ф. Палеолит Енисея. - Л.: Наука, 1991. - 158 с.

- Алексашенко Н.А. Кожевенное производство на Ямале (археология и этнография) // Уральский исторический вестник. - 2002. - № 8. - С. 184-198.

- Ахметгалеева Н.Б. Каменный век Посеймья: верхнепалеолитическая стоянка Быки-7. - Курск: Мечта, 2015. - 254 с.

- Бородовский А.П. Древнее косторезное дело юга Западной Сибири (втор. пол. II тыс. до н.э. - перв. пол. II тыс. н.э.). - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1997. - 224 с.

- Васильев С. А., Бозински Г., Бредли Б.А., Вишняцкий Л.Б., Гиря Е.Ю., Грибченко Ю.Н., Желтова М.Н., Тихонов А.Н. Четырехъязычный (русско-англо-франконемецкий) словарь-справочник по археологии палеолита. - СПб.: Петербургское Востоковедение, 2007. - 262 с.

- Гвоздовер М.Д. Обработка кости и костяных изделий Авдеевской стоянки // Материалы и исследования по археологии СССР. - М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1953. -Вып. 39. - С. 192-236.

- Георгиевская Г.М. Китойская культура Прибайкалья. - Новосибирск: Наука, 1989. - 152 с.

- Герасимов М.М. Обработка кости на палеолитической стоянке Мальта // Материалы и исследования по археологии СССР. - М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1941. -Вып. 2. - С. 65-85.

- Голованова Л.В. Костяные изделия в среднем и верхнем палеолите Кавказа // Краткие сообщения Института археологии. - 2017. - Вып. 246. - С. 169-184.

- Деревянко А.П., Маркин С.В., Васильев С.А. Палеолитоведение: Введение и основы. - Новосибирск: Наука, 1994. - 288 с.

- Деревянко А.П., Шуньков М.В. Становление верхнепалеолитических традиций на Алтае // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2004. - № 3 (19). -С. 12-40.

- Дьяконов В.М. Игольники и иглы в археологии Якутии: вопросы аналогий и феномен персистентности в культурном развитии // Седьмые Гродековские чтения. - Вып. III. - Хабаровск: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова, 2012. - С. 23-36.

- Житенев В.С. Костяная индустрия Каповой пещеры и пещерных памятников верхнего палеолита с настенными изображениями Франко-Кантабрии // Вестник археологии, антропологии и этнографии. - 2016. - №2 (33). - С. 5-15.

- Кожевникова Д.В., Лбова Л.В., Волков П.В. Простейшие аэрофоны в комплексах раннего верхнего палеолита (материалы Забайкалья) // Вестник НГУ. Серия: История, филология. - 2011. - Т. 10, вып. 5: Археология и этнография. - С. 155-161.

- Кунгурова Н.Ю., Базалийский В.И., Вебер А.В. Функции орудий из погребений могильника Шаманка II (предварительные результаты) // Известия лаборатории древних технологий. - 2008. - №1 (8). - С. 57-64.

- Лбова Л. В., Кожевникова Д.В. Формы знакового поведения в палеолите: музыкальная деятельность и фоноинструменты. - Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 2016. - 244 c.

- Ошибкина С.В. Искусство эпохи мезолита (по материалам культуры веретье). - М.: ИА РАН, 2017. - 140 с.

- Питулько В.В., Павлова Е.Ю. Верхнепалеолитическое швейное производство на Янской стоянке, Арктическая Сибирь // Stratum Plus. Археология и культурная антропология. - 2019. - №1. - С. 157-224.

- Питулько В.В., Павлова Е.Ю., Иванова В.В. Искусство Верхнего Палеолита арктической Сибири: личные украшения из раскопок Янской стоянки // Уральский исторический вестник. - 2014. - № 2 (43). -С. 6-17.

- Поликарпович К.М. Палеолит Верхнего Поднепровья. - Минск: Наука и техника, 1968. - 204 с.

- Семенов С.А. Верхнепалеолитические костяные рукоятки // Краткие сообщения ИИМК. - 1950. - Вып. 35. -С. 132-138.

- Синицын А.А. Ранний верхний палеолит Восточной Европы: украшения и вопросы эстетики // Верхний палеолит: образы, символы, знаки. - СПб.: Экстрапринт, 2016. - С. 320-337.

- Солдатова Т.Е. Костяные индустрии ранней поры верхнего палеолита Европы. - Дисс. ... канд. ист. наук. -М., 2015. - 301 с.

- Степанов А.Д., Кириллин А.С., Воробьев С.А., Соловьева Е.Н., Ефимов Н.Н. Пещера Хайыргас на Средней Лене (результаты исследований 1998-1999 гг.) // Древние культуры Северо-Восточной Азии. Астроархеология. Палеоинформатика. - Новосибирск: Наука, 2003. - С. 98-113.

- Тарасов Л.М. Гагаринская стоянка и ее место в палеолите Европы. - Л.: Наука, 1979. - 168 с.

- Филиппов А.К. Проблемы технического формообразования орудий труда в Палеолите // Технология производства в эпоху палеолита. - Л.: Наука, 1983. - С. 9-71.

- Хлопачев Г.А. Украшения и предметы вооружения из бивня мамонта палеолитической стоянки Спи (Бельгия): культурно-хронологическая атрибуция // Предметы вооружения и искусства из кости в древних культурах Северной Евразии (технологический и функциональный аспекты). - СПб.: Наука, 2011. - С. 3-26.

- Averbouh A. Fiches tubes et etuis // Fiches typologiques de l'industrie osseuse prehistorique. Cahier VI: Elements recepteurs. - Treignes, CEDARC, 1993. - P. 99-113.

- Barge-Mahieu H., Beldiman C., Buisson D., Camps-Farber H., Choi S.-Y., Nandris J. G., Peltier A., Provenzano N., Ramseyer D. Fiche generale manches // Fiches typologiques de l’industrie osseuse prehistorique. Cahier VI: Elements recepteurs. - Treignes, CEDARC, 1993. - P. 23-97.

- Carciumaru M., Nitu E.-C., Obada T., Cirstina O., Covalenco S., Lupu F.I., Leu M., Nicolae A. Personal Ornaments in the Mid Upper Palaeolithic East of the Carpathians // Paleo. - 2019. - Vol. 30-1. - P. 80-97.

- Conard N.J., Malina М., Miinzel S. New Flutes Document the Earliest Musical Tradition in Southwestern Germany // Nature. - 2009. - Vol. 460. - P. 737-740.

- Cross I., Zubrow E., Cowan F. Musical Behaviours and the Archaeological Record: a Preliminary Study // Experimental Archaeology. - 2002. - Vol. 1035. - P. 25-34.

- d’Errico F., Zilhao J., Julien M., Baffler D., Pelegrin J. Neanderthal Acculturation in Western Europe? A Critical Review of the Evidence and Its Interpretation // Current Anthropology. - 1998. - Vol. 39. - №1. - P. 1-44.

- d’Errico F., Henshilwood C., Lawson G., Vanhaeren M., Tillier A.-M., Soressi M., Bresson F., Maureille B., Nowell A., Lakarra J., Backwell L., Julien M. Archaeological Evidence for the Emergence of Language, Symbolism, and Music - An Alternative Multidisciplinary Perspective // Journal of World Prehistory. -2003. - Vol. 17 (1). - P. 1-70.

- d’Errico F., Vanhaeren M., Henshilwood C., Lawson G., Maureille B., Gambier D., Tillier A., Soressi M., Van Niekerk K. From the origin of language to the diversification of languages: What can archaeology and palaeoanthropology say? // Becoming Eloquent: Advances in the emergence of language, human cognition, and modern cultures. - Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2009. - P. 13-68.

- Laroulandie V., d’Errico F. Worked Bones from Buran-Kaya III level C and their Taphonomic Context // The Paleolithic of Crimea, III. - Liege, 2004. - P. 83-94.

- Leroy-Prost C. L’industrie Osseuse Aurignacienne. Essai regional de classification: Poitou, Charentes, Perigord (suite) // Gallia Prehistoire. - 1979. - Vol. 22 (1). - P. 205370.

- Munzel S., Seeberger F., Hein W. The Geiflenklosterle Flute - Discovery, Experiments, Reconstruction // The Archaeology of Sound: Origin and Organisation. - Leidorf, Rahden/Westf, 2002. - P. 107-118.

- Rigaud S., Roussel M., Rendu W., Primault J., Renou S., Hublin J.-J., Soressi M. Les pratiques ornementales a l’Aurignacien ancien dans le Centre-Ouest de la France // Bulletin de la Societe prehistorique franfaise. - 2014. - T. 111. - P. 19-38.

- Shunkov M.V., Fedorchenko A.Yu., Kozlikin M.B., Derevianko A.P. Initial Upper Palaeolithic Ornaments and Formal Bone Tools from the East Chamber of Denisova Cave in the Russian Altai // Quaternary International. - 2020. -Vol. 559. - P. 47-67.

- Tartar E. Origin and Development of Aurignacian Osseous Technology in Western Europe: a Review of Current Knowledge // Aurignacian Genius: Art, Technology and Society of the First Modern Humans in Europe. - New-York: New York University, 2015. - P. 33-55.

- Teyssandier N., Liolios D. Defining the Earliest Aurignacian in the Swabian Alp: the Relevance of the Technological Study of the Geiflenklosterle (Baden-Wurttemberg, Germany) Lithic and Organic Productions // The Chronology of the Aurignacian and of the Transitional Technocomplexes. - Lisboa, Instituto Portugues de Arqueologia. - 2003. - Vol. 33. - P. 179-197.

- Vanhaeren M., d’Errico F. L’emergence du corps pare. Objets corporels paleolithiques // Civilisations. - 2011. -Vol. 59-2. - P. 59-86.

- Wright D., Nejman L., d’Errico F., Kralik M., Wood R., Ivanov M., Hladilova S. An Early Upper Palaeolithic Decorated Bone Tubular Rod from Pod Hradem Cave, Czech Republic // Antiquity. - 2014. - Vol. 88. -P. 30-46.