К вопросу о критериях выделения неолитических индустрий на памятниках Усть-Кутарейского участка в Северном Приангарье

Автор: Чеха А.Н.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

С широкомасштабными спасательными работами, связанными со строительством Богучанской ГЭС, начался новый этап археологического исследования территории Северного Приангарья. Ведется активный анализ полученного материала и его ввод в научный оборот. В результате проведенных исследований представительные коллекции археологического материала были получены, в т.ч.на памятниках в устье р. Кутарей (Устье Реки Кутарей, Сенькин Камень, Гора Кутарей, Ручей Поварный). В силу особенностей формирования отложений и проблематики изучения региона особенно важны детальное изучение археологического материала, планиграфический контекст, сравнительный анализ с одновременными памятниками Приангарья. В результате исследования археологических материалов памятника Устье Реки Кутарей удалось выявить условно «чистые» неолитические комплексы и смешанные (с примесью керамики эпохи бронзы - Средневековья). Для более четкого понимания ситуации по Усть-Кутарейскому участку в целом была произведена выборка и выполнен сравнительный анализ материалов с соседних памятников (Гора Кутарей и Сенькин (Синий) камень). Проведенные исследования позволили выявить на памятнике Устье Реки Кутарей концентрацию производства мелких пластинчатых сколов, а на памятнике Гора Кутарей производства тесел, топоров и веерных скребков. В данной работе обобщаются данные предыдущих исследований, а также приведены новые данные по целевым пластинчатым заготовкам. В результате удалось условно выделить относительно ранний (средний) этап неолита (гор. 2 сл. 3 памятника Устье Реки Кутарей) и более поздний (сл. 3. гор. 1, сл. 2 стоянки Устье Реки Кутарей, Гора Кутарей).

Северное приангарье, неолит, палеометалл, каменная индустрия, компрессионный характер отложений, керамические комплексы, спасательные археологические работы

Короткий адрес: https://sciup.org/145146142

IDR: 145146142 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0335-0340

Текст научной статьи К вопросу о критериях выделения неолитических индустрий на памятниках Усть-Кутарейского участка в Северном Приангарье

После окончания спасательных археологических работ в зоне затопления Богучанской ГЭС ведется активная работа по вводу в научный оборот полученных материалов, в т.ч. с памятников Усть-Кутарейского участка. Проведен детальный технико-типологический анализ каменных индустрий и декоративноморфологический анализ керамического материала сл. 2 и 3 стоянки Устье Реки Кутарей. В результате планиграфического сопоставления выявленных культурно-хронологических групп керамики и каменных индустрий, на памятнике удалось выявить условно «чистые» неолитические комплексы и «смешанный» комплекс (с примесью более поздней керамики). Для более целостного понимания ситуации по Усть-Кутарейскому участку была сделана выборка орудий и пластинчатых сколов, а также нуклеусов со стоянок Гора Кутарей и Сенькин (Синий) Камень для сравнения с полученными данными.

Памятники в устье реки Кутарей относятся к Северному Приангарью (Стоянка Устье Реки Кутарей располагается на левом берегу р. Ангара в 15 км ниже по течению от бывшего с. Кежма, на правом берегу в устье р. Кутарей; археологический памятник Гора Кутарей расположен в Кежемском р-не Красноярского края, на левом берегу р. Ангара, в 617 км от ее устья, у подножия горы Кутарей, в 1,2 км ниже устья р. Кутарей, в 15 км ниже по течению от бывшего с. Кежма; археологический памятник Сенькин (Синий) Камень расположен в Ке-жемском р-не Красноярского края, на левом берегу р. Ангара, в 621 км от ее устья, в 1,9 км выше устья р. Кутарей, в 12 км ниже по течению от с. Кежма).

Исследователями отмечается географическая, климатическая и орографическая обособленность региона, что создавало благоприятные условия для формирования и развития на юге Средней Сибири в раннем неолите самобытных культурных общностей без серьезного влияния извне. [Медведев и др., 2009; Бердников, 2016].

Однако изучение археологических памятников региона сопряжено с другими, не столь благоприятными факторами: как правило, памятники Северного Приангарья носят преимущественно стояночный характер с отсутствием закрытых комплексов, отложения на краю прибрежных террас, где располагается большинство местонахождений, слабо стратифицированы (компрессионный характер отложений (макрослоистость)) [Гришин, Гаркуша, Марченко, 2011; Деревянко и др., 2015; Гришин и др., 2016].

Характер включения культурных остатков в отложения (археологизация) находится в прямой зависимости от типа, генезиса отложений и геоморфологических особенностей конкретного участка.

Г.И. Медведевым и Г.А. Воробьевой была предложена систематизация геоархеологических ме-336

стонахождений Байкало-Енисейской Сибири, в соответствии с которой выделены категории стратифицированных и экспонированных объектов по характеру связи археологического материала с отложениями. В составе первой категории выделены три группы: макрослоистые, мультислойчатые и пещерные объекты [Медведев, Воробьева, 1998].

Макрослоистость формируется в профиле полноразвитой современной почвы. В данном случае разновременные археологические материалы смешаны и находятся в «компрессионном» состоянии, а неолитические материалы приурочены преимущественно к почвенному горизонту красновато-коричневого или бурого цвета, датировка которого приблизительно соответствует атлантическому периоду голоцена (8–4,6 тыс. л.н.). Используя методы сравнительного анализа на основе аналогий и археологической типологии, а также прямое радиоуглеродное датирование керамических сосудов, появилась возможность дать определенную культурно-хронологическую интерпретацию археологических материалов, связанных с данной геоморфологической ситуацией. На некоторых макрослоистых местонахождениях при определенных условиях – в частности, при проведении раскопок на больших площадях в сочетании с локальной концентрацией находок в отложениях – возможно выделение отдельных хронологических групп археологического материала другими способами. Такая ситуация позволяет в полной мере использовать потенциал планигра-фического анализа, благодаря которому выявляются отдельные скопления находок, что в свою очередь предоставляет возможности для корректного их датирования, в т.ч. с использованием радиоуглеродного анализа [Бердников, 2016, с. 14–16; Бердников, Бердникова, Воробьева, 2017, с. 9–12].

Было выявлено, что для слоя 3 стоянки Устье Реки Кутарей, на уровне обоих его горизонтов, преобладает керамика, относящаяся к неолиту (усть-бельская, сетчатая, посольского типа),

В комплексе 1 ведущую роль играют нуклеусы объемного принципа расщепления: карандашевидные (5 экз.), торцово-клиновидные (10 экз.), призматические (11 экз.) и конические (10 экз.) для получения пластинок и микропластинок. К смешанному комплексу можно отнести 9 экз. нуклеусов: 3 призматических, 3 плоскостных для пластинок и отщепов, 1 клиновидный, 1 конический, 1 объемный для получения отщепов.

Орудийный набор комплекса 1 (условно «чистого), связанного с керамикой эпохи неолита (188 экз., 65 %), характеризуется преобладанием форм на пластинчатых заготовках, таких как ретушированные микропластинки (7 экз.), пластинки (6 экз., из которых 2 экз. – с притупленным краем), пластины

(7 экз.), вкладыши (3 экз.), два ножа, остроконечники с вентральной и дорсальной параллельной отжимной ретушью, проколки; концевых скребков (22 экз.), наконечников стрел (овальный с черешковым (1 экз.) и прямым (1 экз.) насадом, треугольный с вогнутым насадом (3 экз.), ромбовидной формы с прямым насадом (1 экз., отличается небольшим размером – 17,5 мм.), продольных скребел (6 экз.). Выделяется также многофасеточный резец-дриль. Как правило, в ситуации преобладания микропла-стинчатой технологии, орудия такого типа связывают с мезолитической традицией. Как, например, в материалах культурного горизонта 2 многослойной стоянки Усть-Кова-I, где представлена серия типологически близких орудий [Томилова и др., 2014]. Также подобные изделия известны на памятниках Якутии, континентального Приохотья (стоянки Ху-реджа IV–VII, Нил-Устье) [Слободин, 2001]. Индустрию комплекса также отличает и наличие листо-видных/овальных бифасов, в большинстве своем представленных заготовками и фрагментами (4 целых экз. (один 10 см длиной), 15 фрагментов, 6 заготовок), а также шлифованных форм (12 экз. тесел, переоформлены и/или оббиты по одному из продольных краев, изготовлены из туфоалевролитов).

Среди орудий, соотносящихся со смешанным керамическим комплексом, следует отметить остроконечник с вентральной ретушью, бифаси-ально обработанную проколку на пластинке, 3 экз. овальных с прямым насадом наконечников, микроскребок на отщепе размером 16,3 мм, оформленный крутой чешуйчатой ретушью, цапфенный топор из плитки сланцевой породы, выполненный в технике фасонажа по всему периметру отдельности с выделением цапф с пришлифовкой лезвия. Морфологически наиболее близкие изделия (для обоих экз. топоров) найдены на местонахождении Усть-Едарма II (в материалах III и IV уровней отложения культуры) [Липнина, Лохов, Медведев, 2013]. В целом комплекс отличается отсутствием орудий на пластинах, тесел (1 экз.), ретушированных отщепов (11 экз. с утилизацией), отсутствием двойных концевых скребков (представлены лишь 4 экз. концевых скребков: 3 – на отщепах, 1 – на пластине).

Первичное расщепление индустрии комплекса 2 (на этапе раскопок гор. 2, соотнесен с неолитической керамикой) характеризуют объемные нуклеусы, представленные конусовидными (3 экз.), карандашевидными (2 экз.), торцово-клиновидными (2 экз.), призматическими продольными (4 экз.) типами.

Орудийный набор отличает, прежде всего, отсутствие массивных рубящих форм, таких как топоры и тесла (1 экз.), небольшое количество листовидных/ овальных бифасов (4 экз.), скребел (2 экз.) и большая доля ретушированных микропластин (10 экз.).

Весомые категории составляют скребки (10 экз.), а также наконечники стрел (7 экз.): овальные с прямым насадом (3 экз.), треугольные с вогнутым насадом (2 экз.), один – треугольный с черешком, один наконечник цэпаньского типа, с зубчатыми краями (залегание артефактов, соотносящихся с более поздними комплексами, на уровне гор. 2 связывается с техногенными нарушениями слоя); пластинчатые сколы с обработкой (5 экз.), ретушированные пластины (3 экз.), одна пластинка-вкладыш, один остроконечник на пластине, проколки (2 экз., одна на пластинке с притупленным краем).

В слое 2 стоянки Устье Реки Кутарей преобладает керамика, относящаяся к раннежелезному веку и Средневековью (тонкожгутиковая, посуда шил-кинского типа 2400–2100 л.н.), керамика цэпань-ской культуры (2800–2200 л.н.). Неолитический компонент присутствует в небольшом количестве, что можно связать с техногенными нарушениями, особенностями формирования культурного слоя и перепадом высот. В целом, большую часть материалов слоя можно датировать II–I тыс. до н.э., однако наличие неолитической керамики и пластинчатых, трех-, четырехгранных каменных наконечников, близких уолбинской культурной традиции (8–6 тыс. л.н.), не исключают наличие более раннего компонента.

На стоянке не зафиксировано характерной для региона керамики с «жемчужником», распространенной также на территории Канско-Рыбинской котловины, время существования которой оценивается в 4–2,8 тыс. л.н.

Индустрии (сл. 2 и 3) стоянки Гора Кутарей характеризуются малым количеством пластинчатых и единичных микропластинчатых заготовок, а также отсутствием карандашевидных и конусовидных нуклеусов для пластинок и микропластин (по сравнению с материалами стоянки Устье Реки Кутарей). В слое 3 выявлено восемь экз. пластинчатых заготовок шириной до 12 мм и 10 экз. пластин.

Нуклеусы немногочисленны – 5 экз.: цилиндрический двуплощадочный для пластинок и микропластин, призматический для микропластин, двуплощадочный монофоронтальный для пластинок и пластин. Среди орудий весомую группу составляют наконечники (6 экз.): листовидный с прямым насадом (42,1 мм), треугольный с прямым насадом (25,3 мм), треугольный черешковый (22,5 мм, черешок длиной 5,4 мм.), еще два экз. – треугольные с вогнутым насадом (16 мм и 56 мм), один из них удлиненный, с глубокой выемкой (13 мм). Подобный экз. был обнаружен на Усть-Кове I пункт 2 (2 культурный горизонт), а также на памятнике Сосновый Мыс в культурном горизонте 3 [Кузнецов и др., 2020]. Материалы, обнаруженные в отложениях I надпойменной террасы р. Ковы, предположительно отнесены к раннему голоцену [Харевич и др., 2014]. Среди пластинчатых сколов присутствуют четыре ретушированные экземпляра. В коллекции слоя 3 представлены четыре концевых скребка: два изделия на отщепах и два – на пластинах, с округлым или широким слабовыпуклым рабочим краем (1экз. на пластине с узким); два продольных скребла. Выявлены также два топора трапециевидной формы и прямоугольных в сечении. Изделия по всему периметру оформлены крупными снятиями (фасонаж), на одном предмете выявлены следы термообработки.

Индустрия сл. 2 отличается от сл. 3 большим количеством пластинчатых сколов от 7 до 12 мм (24 экз.), от 12 до 18,8 мм (5 экз.). Примечательно, что все пластинчатые сколы выполнены из кремня (в отличие от материалов стоянки Устье Реки Кута-рей, где при массовом микропластинчатом и пластинчатом производстве большая часть сколов выполнена из алевропесчаника).

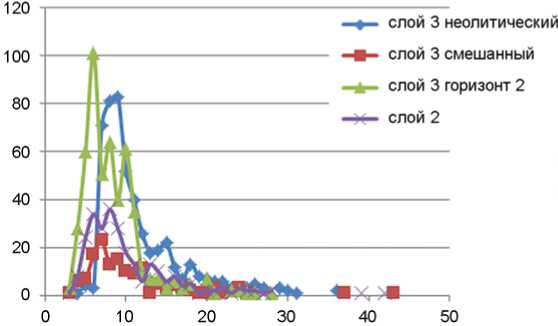

Рис.1 . Распределение пластинчатых сколов по ширине. Стоянка Устье Реки Кутарей.

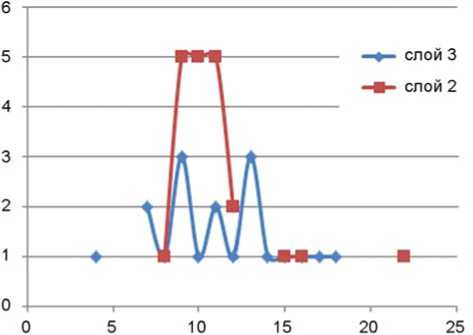

Рис.2 . Распределение пластинчатых сколов по ширине. Стоянка Гора Кутарей.

Нуклеусы представлены объемными ядрищами, среди которых цилиндрический для микропластин, клиновидный для пластинок и микропластин (2 экз.), торцовый для пластинок и призматический для пластинок и пластин, призматический нуклеус для отще-пов и пластин и один плоскостной монофронтальный одноплощадочный нуклеус для пластин.

Орудийный набор отличается как от индустрии слоя 3 стоянки Гора Кутарей, так и от индустрий слоев 2 и 3 стоянки Устье Реки Кутарей прежде всего наличием веерообразных одинарных скребков (7 экз.) (в категории также выявлено 8 экз. одинарных скребков на отщепах (1 экз. боковой) и один экземпляр на пластине), тесел (10 экз.) большинство прямоугольной вытянутой, клиновидной формы с прямоугольным или слабовыпуклым сечением, шлифовкой и подработкой (уплощением) по одному краю или всему периметру; топоров (один экземпляр с «ушками» имеет следы использования (затертости), еще 3 экз. выполнены на крупных отщепах).

Особо следует отметить шлифованный по всей поверхности нож с обушком, выполненный из нефрита длиной 65 мм. По петрографическим данным, ближайшие выходы нефрита могут быть в Бурятии и на юге Иркутской области (по р. Китой).

Единичными экземплярами представлены: проколка, микроострие на пластинке (дистальное окончание оформлено крутой чешуйчатой ретушью) и точильный камень-абразив.

Декоративно-морфологический анализ керамического материала позволил выявить следующие группы: посольская, усть-бельская керамика (относятся к эпохе неолита), сосуды с жемчужным орнаментом (относятся к эпохе бронзы), керамика цэпаньского типа, карабульского типа (относятся к широкому диапазону от раннего железного века до Средневековья) [Выборнов, Нестерова, 2015].

Таким образом, проведенный техникотипологический и сравнительный анализ показал, что одним из важных показателей неолитической индустрии на территории Усть-Кутарейского участка (при наличии неолитической керамики) является производство пластинчатых заготовок шириной до 12 мм с карандашевидных, конусовидных и призматических нуклеусов путем отжима (компактный ударный бугорок или его отсутствие, прямой/слабо выгнутый профиль, точечные ударные площадки). Нами был проведен статистический ана- лиз, который позволил выявить целевые заготовки (рис. 1). Были проанализированы целые, крупные медиальные, проксимально-медиальные и медиально-дистальные фрагменты заготовок. Так, для неолитического горизонта 2 (сл. 3) стоянки Устье Реки Кутарей медиальное значение фиксируется на ширине 5–6 и 7–8 мм, для условно неолитических участков слоя 3 – 7–9 мм, для смешанных участков сл. 3 – 6–7 мм, в более позднем слое 2 при значительном снижении количества пластинчатых заготовок их максимальное количество фиксируется на ширине 7–9 и 5–6 мм. Для памятника Гора Кутарей количество пластинчатых заготовок не показательно. Однако в слое 2 ширина большинства сколов фиксируется в диапазоне 7–10 мм (рис. 2).

Учитывая, что горизонт 2 слоя 3 стоянки Устье Реки Кутарей содержит только неолитиче скую керамику (по по следним данным, комплексы с керамикой посольского типа ряд авторов относит к среднему неолиту и датирует 5,5–5 тыс. л.н. [Долганов и др., 2013], по материалам Саган-Заба II керамику с оттисками плетеной сетки и хайтинского типа – 6,9–4,1 тыс. л.н.), с большой долей условности можно сделать предположение, что эти материалы относятся к более раннему этапу неолита (среднему), а горизонт 1 содержит материалы более поздней развитой стадии неолита.

Таким образом, на памятнике Устье Реки Кута-рей выявлена концентрация микропластинчатого производства. Учитывая данные планиграфическо-го анализа, сопоставления с керамикой и статистического анализа пластинчатых заготовок, можно сделать предположение, что горизонт 2 относится к более ранней (средней) стадии неолита, характеризующейся большим количеством мелких пластинчатых (целевых) микропластинчатых сколов шириной 5–6 мм. Для более поздней стадии характерно снижение количества мелких пластинчатых заготовок, появляется большее количество листовидных бифасов, тесла, топоры. На памятнике Гора Кутарей уже фиксируется концентрация производства тесел, топоров и скребков веерного типа. Количество пластинчатых сколов незначительно, не зафиксировано конусовидных и карандашевидных ядрищ.

В целом памятники Кутарейского участка демонстрируют продолжение мезолитических традиций Усть-Ковы I [Томилова и др., 2014]. Ближайшие аналогии каменные индустрии находят в материалах Като-Ёдарминского расширения (наконечники) [Кузнецов и др., 2020], Кежемского района (Усть-Кова I, Утес Медвежий, Толокнянка 2) [Труды..., 2015], а также с материалами Якутии и континентального Приохотья.

Список литературы К вопросу о критериях выделения неолитических индустрий на памятниках Усть-Кутарейского участка в Северном Приангарье

- Бердников И.М. Актуальные проблемы неолито-ведения юга Средней Сибири: источниковая база и гео-археологический аспект // Известия Иркут. гос. ун-та. Сер.: Геоархеология. Этнология. Антропология. - 2016. -Т. 18. - С. 133-156.

- Бердников И.М., Бердникова Н.Е., Воробьева Г.А. Мультислойчатые местонахождения как основа для палеогеографических и культурных реконструкций в среднем голоцене Байкало-Енисейской Сибири // Известия ИГУ. Сер.: Геоархеология, Этнология, Антропология. - 2017. -Т.21. - С . 5-32.

- Выборнов А.В. Нестерова М.С. Керамика на стоянке Гора Кутарей в Северном Приангарье // Материалы IV Северного археологического конгресса. - Екатеринбург -Ханты-Мансийск: Институт истории и археологии УРО РАН, 2015. - С. 118-120.

- Гришин А.Е., Гаркуша Ю.Н., Марченко Ж.В. К проблеме выделения культур в Северном Приангарье // Труды Всероссийского археологического съезда. - СПб; М.; Великий Новгород, 2011. - Т. 1 - С. 127-129.

- Гришин А.Е., Марченко Ж.В., Гаркуша Ю.Н., Гурулев Д.А., Шнайдер С.В., Кулик Н.А., Васильев С.К., Кребс Е.А. Стоянка Пашина в Северном Приангарье (исследования 2008-2009 годов). Тр. Богучанской археологической экспедиции. Т. 2. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. - 168 с.

- Долганов В.А., Горюнова О.И., Новиков А.Г., Вебер А.В. Комплексы с керамикой посольского типа в неолите Прибайкалья: по материалам V верхнего слоя геоархеологического объекта Саган-Заба II // Вестник НГУ, Сер.: История, филология. - 2013. - Т. 12. -Вып. 7. - С. 125-132.

- Кузнецов А.М., Дударек С.П., Лохов Д.Н., Роговской Е.О, Савельев Н.А., Тимощенко А.А. Баллистические характеристики каменных наконечников Среднего голоцена Северного Приангарья // Известия лаборатории древних технологий. - 2020. - Т. 16. - № 1. - С. 35-61.

- Липнина Е.А., Лохов Д. А., Медведев Г.И. О каменных топорах «с ушками» - цапфенных топорах Северной Азии // Известия Иркут. гос. ун-та. Сер.: Геоархеология. Этнология. Антропология. - 2013. - № 1(2). - С. 71-101.

- Медведев Г.И., Воробьева Г.А. К проблеме группировки геоархеологичеких объектов Байкало-Енисейской Сибири // Палеоэкология плейстоцена и культуры каменного века Северной Азии и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во: ИАЭТ СО РАН, 1998. -Т. 2. - С. 148-160.

- Медведев Г.И., Роговской Е.О., Липнина Е.А., Лохов Д.Н., Таракановкий С.П. Северное Приангарье. Введение в плейстоценовую археологию // Вузовская археология и этнология Северной Азии. Иркутская школа 1918-1937 гг.: Мат-лы всероссийского семинара, посвященного 125-летию Б.Э. Петри. - Иркутск: Изд-во «Ам-тера», 2009. - С. 298-309.

- Слободин С.Б. Верхняя Колыма и Континентальное Приохотье в эпоху неолита и раннего металла. - Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2001. - 202 с.

- Томилова Е.А., Стасюк И.В., Акимова Е.В., Кукса Е.Н., Михлаева Ю.М., Горельченкова О.А., Харевич В.М., Орешников И.А. Многослойная стоянка Усть-Кова I в Северном Приангарье: итоги исследования 2008-2011 гг. // Известия Иркут. гос. ун-та. Сер.: Геоархеология. Этнология. Антропология. - 2014. - Т. 8. -C. 82-99.

- Труды Богучанской археологической экспедиции / А.П. Деревянко, А.А. Цыбанков, А.В. Постнов, В.С. Славинский, А.В. Выборнов, И.Д. Зольников, Е.В. Деев, А.А, Присекайло, Г.И. Марковский, А.А. Дудко. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. - Т.1. -564 с.

- Харевич В.М., Стасюк И.В., Акимова Е.В., Кукса Е.Н., Махлаева Ю.Н., Горельченкова О.А., Томилова Е.А. Итоги изучения стоянки Усть-Кова I (пункт 2) в Северном Приангарье // Известия Иркутского государственного университета - 2014. -Т.9. - С. 126-140.