К вопросу о культурной принадлежности могильника Курайка

Автор: Богданов Е.С., Новикова О.И.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXIV, 2018 года.

Бесплатный доступ

В 2018 г. отрядом ИАЭТ СО РАН были продолжены археологические раскопки на могильнике Курайка (Республика Алтай, Кош-Агачский р-н). Было исследовано 7погребений гунно-сарматского времени и 7 объектов ритуального назначения. Взяты на анализ образцы древесины из погребальных конструкций, пополнена антропологическая коллекция. К настоящему времени на памятнике исследован 51 объект, 49могильных ям. Полученные данные не позволяют считать отдельные «планиграфические модели» и типы погребальных конструкций этнокультурными маркерами единой булан-кобинской культуры. Также отсутствует «социально-имущественный» и «профессионально-половой» подход к принципам локализации погребений на памятнике. Вариативность погребального обряда, зафиксированная в курайском могильнике, свидетельствует, с одной стороны, о тесной связи со скифским традициями, а с другой - о смешанном этнокультурном составе населения, имевшем контакты как с Западом (сарматский мир), так и с Востоком (хунну).

Алтай, гунно-сарматское время, кок-пашский тип памятников, погребальный обряд

Короткий адрес: https://sciup.org/145144978

IDR: 145144978 | УДК: 902.2, | DOI: 10.17746/2658-6193.2018.24.229-233

Текст научной статьи К вопросу о культурной принадлежности могильника Курайка

Летом 2018 г. отрядом ИАЭТ СО РАН были продолжены раскопки на могильнике Курайка в Кош-Агачском р-не Республики Алтай. Работы носили как охранно-спасательный характер (два объекта находились на краю террасы и частично обрушились), так и научно-исследовательский: изучены новые типы наземных сооружений. Всего было исследовано 7 погребений гунно-сарматского времени и 7 объектов ритуального назначения. В исследованных захоронениях обнаружены разнообразные детали поясного набора, костя- ные накладки на лук гуннского типа, нашейные украшения. В ходе работ удалось проследить новые особенности погребального обряда на памятнике: несколько захоронений под одной общей насыпью. Взяты на анализ образцы древесины из погребальных конструкций, пополнена антропологическая коллекция.

С 1994 г. на Курайке из 115 зафиксированных объектов исследовано больше половины, что дает основания для сравнительно-типологического и планиграфического анализа изученных комплек-

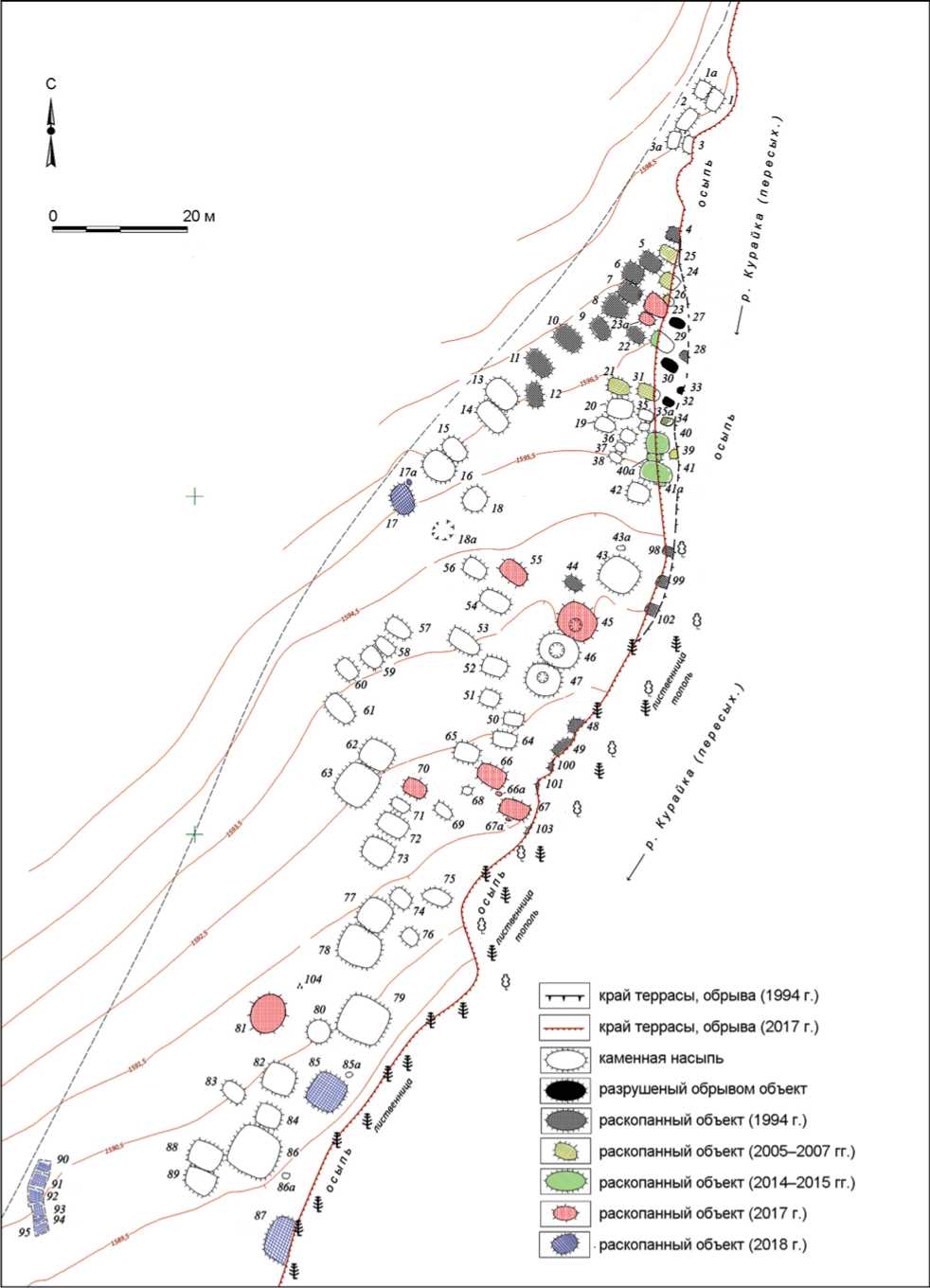

Рис. 1. Могильник Курайка, группа А. Топографический план. Цветом отмечены исследованные объекты.

сов. Могильник, состоящий из двух обособленных групп объектов, располагается на узкой террасе в достаточно защищенном от ветров укромном месте, относится к кок-пашскому типу погребальных памятников и датируется в пределах III–V вв. н.э. На территории памятника не фиксируется сооружений других эпох. При этом мы наблюдаем сочетание различных «планиграфических моделей». В группе А объекты выстроены несколькими цепочками вдоль долины и русла реки, по линии

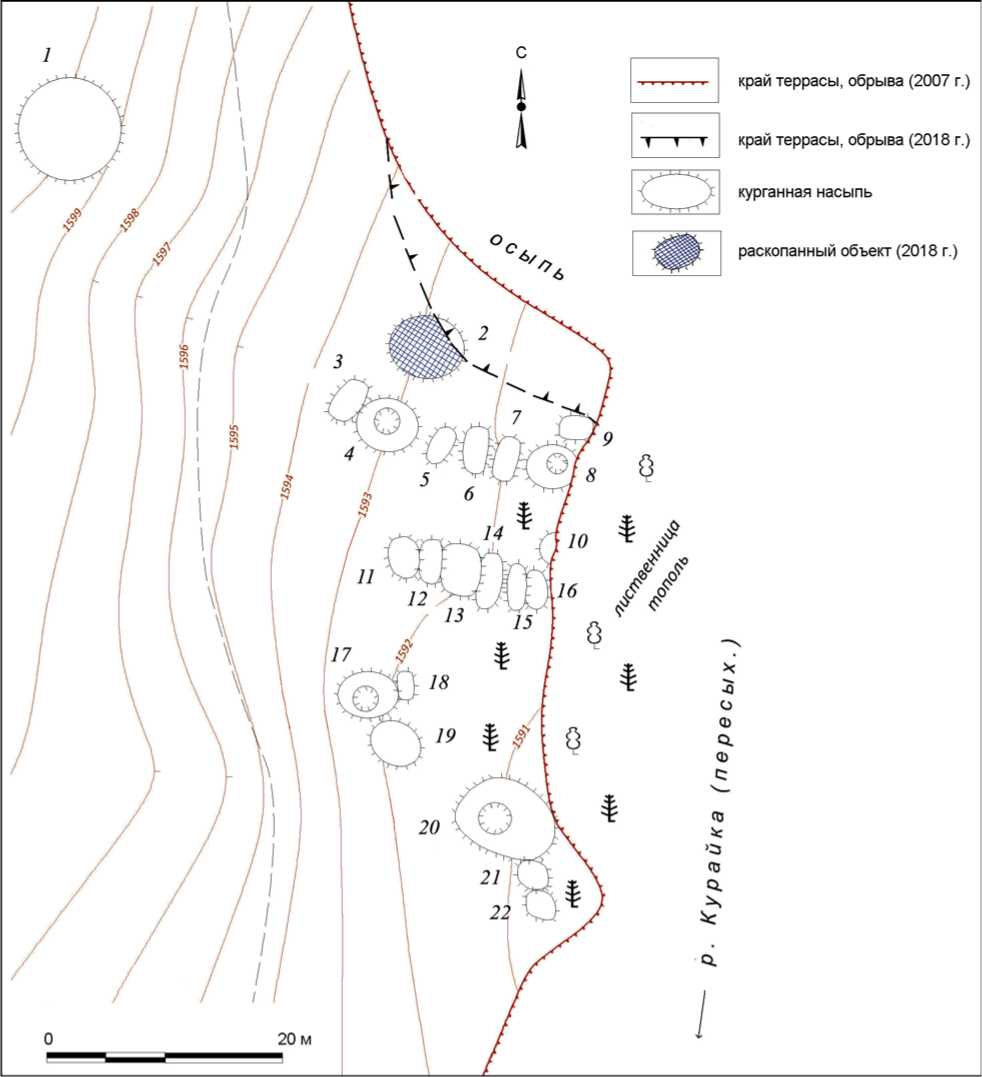

СВ – ЮЗ (рис. 1). В группе Б все сооружения располагаются цепочками перпендикулярно руслу реки (по линии З – В), по склону (рис. 2).

Основу большинства наземных сооружений Курайки составляют крепиды подпрямоугольной в плане формы, сложенные из уплощенных валунов (см.: [Соёнов, Эбель, 1998, Слюсаренко, Богданов, Соёнов, 2008]). Внутреннее пространство заполнялось остатками выкида из могильной ямы и мелким камнем (валунами). Поэтому данные на-

Рис. 2. Могильник Курайка, группа Б. Топографический план. Цветом отмечен исследованный объект.

земные конструкции нельзя называть курганными насыпями.

В то же время в группе А в состав цепочки входил объект № 81, у которого под каменно-земляной насыпью была обнаружена крепида округлой формы, к которой по сотовому принципу было пристроено еще одно полукольцо с разрывами из крупных валунов. Внутри каждой из крепид находились погребения: в центральной части – захоронение мужчины (50–55 лет) (здесь и далее определения ст. науч. сотр. ИАЭТ СО РАН Д.В. Позднякова) в лиственничной колоде, в пристроенной – женщины (старше 60 лет) в деревянной раме с перекрытием и опорными столбами. В группе Б у объекта № 2 под каменной насыпью были расчищены три крепиды из крупных валунов, устроенные также по сотовому принципу: центральная, округлой в плане формы, и две пристроенные с северо-западной и юго-восточной стороны. В центральной и восточной могилах были захоронены мужчина 40–45 лет и ребенок 9 (± 2) лет в деревянных рамах, в западной – женщина 40–45 лет в каменном ящике. Остальные детали погребального обряда (ориентация погребенных головой на ССВ, вытянутое положение на спине) и категории погребального инвентаря не выбиваются из общей картины, присущей Курайскому некрополю.

В центральной части группы А также исследованы два объекта (№ 45, 85) с округлыми в плане кре-пидами из валунов, но не имеющие ни погребений, ни каких либо ям или следов огня (см. рис. 1). Также никаких следов ритуальных действий не обнаружено внутри 6 объектов (№ 90–95), расположенных дугообразно в ряд в юго-западной части могильника. В основе каждого из них зафиксирована ограда подквадратной в плане формы из уплощенных валунов, поставленных вертикально (см. рис. 1). Внутренняя площадь объектов была плотно заложена валунами. Отсутствие находок не позволяет нам датировать данный комплекс. Возможно, был прав В.И. Соёнов, считая его похожим на оградки кудыргинского типа [Соёнов, Эбель, 1998, с. 116].

Рассмотрев все исследованные на Курайке комплексы (51 объект, 49 могильных ям), мы получаем следующую картину. Одна каменно-земляная насыпь (два погребения), одна каменная насыпь (три погребения), два объекта с крепидой округлой в плане формы и шесть с подквадратной не имели погребений. На остальных объектах выявлена крепида подпрямоугольной формы. 23 погребения совершены в колоде (из них 6 детских), 20 в деревянной раме (3 детских), 4 в каменных ящиках (3 детских), одно детское погребение на лиственничной доске, одно погребение младенца без конструкции внутри могильной ямы. Локализация погребе-232

ний на памятнике и устройство внутримогильных сооружений не дают оснований говорить о наличии в данном сообществе ярко выраженной дифференциации (имущественной, профессиональной, половозрастной). Например, в колодах хоронили и мужчин, и женщин, и детей. Планиграфически эти погребения не выделяются. Погребальный инвентарь достаточно стандартен для всех типов погребений, а отдельные специфические находки (роговая пешня, накладки на лук и др.) могут свидетельствовать лишь о роде деятельности умерших. Для всех наземных сооружений Курайки характерны ориентация углами по сторонам света (с небольшим смещением), обкладка внутримогильных конструкций отдельными валунами по периметру, наличие в головах деревянного блюдца (тарелки, столика) с хвостовыми позвонками барана (90 % случаев). Положение всех без исключения погребенных вытянуто на спине, с преобладанием северной ориентации (отклонения на З и В) – свидетельствует о некоторых мировоззренческих представлениях данной группы о загробной жизни (восход и заход солнца) и косвенно наводит на мысль о совершении похорон в конце осени – начале зимы и начале весны. Если учитывать положение умерших ногами к реке и зафиксированные случаи имитаций лодок, то мировоззренческий комплекс представляется более сложным и синкретичным (подробнее см.: [Богданов, Новикова, 2017, с. 276–277]).

Наблюдаемая в погребальном обряде населения, оставившего некрополь Курайка, мозаичная картина возвращает нас к многолетней научной дискуссии. Достаточно долгое время барнаульские археологи относят могильник Курайка к единой бу-лан-кобинской археологической культуре на основании «анализа наземных и подкурганных построек в рамках одной схемы таксономических единиц» [Матренин, 2001; Матренин, Тишкин, 2007; Серегин, Матренин, 2016, с. 11–21]. Новосибирские и горно-алтайские ученые [Худяков, 1998; Соёнов, Эбель, 1998, с. 116; Соёнов, 2003, с. 54; Слюсарен-ко, Богданов, Соёнов, 2008; Богданов, Новикова, 2017] настаивают на существовании двух типов культуры: булан-кобинского и кок-пашского. Установить истину в данном споре до статочно проблематично, учитывая огромную вариабельность погребального обряда у населения Алтая в гунносарматское время, наглядно демонстрирующую сложный процесс смешения различных культурных традиций. Мы не можем присоединиться к мнению барнаульских коллег и считать определенные типы погребальных конструкций «достаточно консервативным компонентом обряда» и неким «этнокультурным фактором», «позволяющим разграничивать археологические культуры и локально-территори- альные группы памятников» (см.: [Серегин, Матренин, 2016, с. 23]). Если с утверждением, что «особенности пространственно-территориальной организации могильников Алтая хуннуско-сянь-бийско-жужанского времени отражают некоторые универсалии погребальной обрядности кочевников Северной и Центральной Азии эпохи поздней древности и средневековья» [Там же], можно согласиться, то вывод о том, что «археологические материалы демонстрируют существование у кочевников Алтая II в. до н.э. – V в. н.э. “социально-имущественного”, “профессионально-полового” принципов локализации погребений» [Там же, с. 21], явно носит декларативный характер. Аргументированные доказательства обоснованности подобных сомнений, выявленные в материалах курайского некрополя, приведены выше.

Нам представляется, что вариативность погребального обряда, зафиксированная в пределах одного могильника, свидетельствует, с одной стороны, о тесной связи со скифским традициями (лиственничные колоды, наличие деревянной посуды с хвостовыми позвонками барана в головах погребенных), а с другой – о смешанном этнокультурном составе населения. Определенную ясность в этот вопрос должны внести палеогенетические и антропологические исследования, и только тогда можно будет обоснованно говорить об этногенезе кочевников в эпоху великого переселения народов на территории Горного Алтая.

Полевые исследования 2017–2018 гг. выполнены за счет гранта Ро ссийского научного фонда (проект № 14-50-00036), обобщение материалов выполнено в рамках проекта НИР № 0329-2018-0007.

Список литературы К вопросу о культурной принадлежности могильника Курайка

- Богданов Е. С., Новикова О.И. Исследовательские работы на могильнике Курайка (Горный Алтай) в 2017 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. - Т. ХХШ. - С. 275-278.

- Матренин С.С. Классификация погребальных сооружений булан-кобинской культуры // Историко-культурное наследие Северной Азии. Итоги и перспективы изучения на рубеже тысячелетий: мат-лы XLI региональной археолого-этнографической студенческой конференции. - Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2001. - С. 340-344.

- Матренин С.С., Тишкин А.А. Булан-кобинская культура Горного Алтая // Социальная культура ранних кочевников Евразии. - Иркутск: Изд-во Иркут. гос. техн. ун-та, 2005. - С. 152-182.

- Серегин Н.Н., Матренин С.С. Погребальный обряд кочевников Алтая во II в. до н.э. - XI в. н.э. - Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2016. -272 с.

- Слюсаренко И.Ю., Богданов Е.С., Соёнов В.И. Новые материалы гунно-сарматской эпохи из Горного Алтая (могильник Курайка) // Изучение историко-культурного наследия народов Южной Сибири. - Горно-Алтайск: АКИН, 2008.- Вып. 7. - С. 42-57.

- Соёнов В.И. Археологические памятники Горного Алтая гунно-сарматской эпохи (описание, систематика, анализ). - Горно-Алтайск: Горно-Алт. гос. ун-т, 2003. -160 с.

- Соёнов В.И., Эбель А.В. Исследования на могильнике Курайка // Древности Алтая. - Горно-Алтайск: Горно-Алт. гос. ун-т, 1998. - С. 113-135. - (Изв. лаборатории археологии; № 3).

- Худяков Ю.С. Проблема генезиса культуры хуннского времени в Горном Алтае // Древности Алтая. - Горно-Алтайск: Горно-Алт. гос. ун-т, 1998. - С. 97-112. - (Изв. лаборатории археологии; № 3).