К вопросу о латентности притоносодержательства в Российской Федерации

Автор: Шекк Е.А.

Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu

Рубрика: Теория и практика юридической науки

Статья в выпуске: 3 (48), 2017 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена рассмотрению вопросов латентности преступлений, предусмотренных ст. 232 УК РФ. В статье приведены результаты авторского исследования о причинах латентности притоносодержательства в современных условиях и сделаны определенные выводы. Как показывают результаты эмпирического исследо- вания проблемы, латентность притоносодержательства образуют как естественная, так и искусственная латентность.

Притон, наркотик, латентность, опрос, исследование

Короткий адрес: https://sciup.org/14119916

IDR: 14119916 | УДК: 343.3/.7

Текст научной статьи К вопросу о латентности притоносодержательства в Российской Федерации

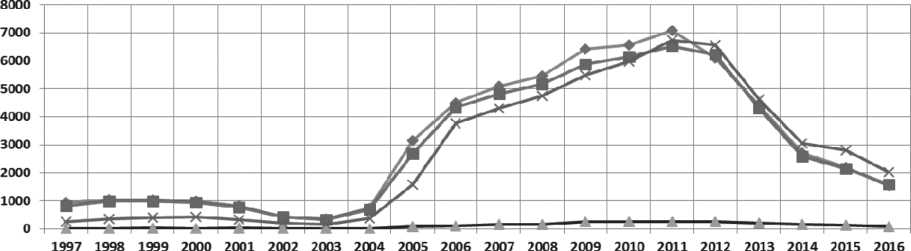

С огласно статистическим данным за период 1997-2016 гг. соотношение числа преступлений, предусмотренных ст. 232 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), уголовные дела о которых были окончены расследованием либо разрешены в отчетном периоде и числа не раскрытых (впервые приостановленных) составляет в среднем 96,9%. Этот показатель позволяет говорить о высокой результативности работы правоохранительных органов в отношении выявленных преступлений. Так, в 1997 г. при 939 зарегистрированных преступлениях по ст. 232 УК РФ – 809 были окончены расследованием или разрешены в отчетном периоде(раскрываемость составляет 98,8 %). В 2016 г. аналогичные показатели составили 1520 и 1569 преступлений соответственно (раскрываемость в данном случае составила 95,0 %). Сопоставление этих показателей за весь указанный период позволяет констатировать, что при увеличении числа зарегистрированных преступлений одновременно пропорционально увеличивалось число оконченных расследованием преступлений данной категории (см. таблицу 1).

Более наглядно описанную динамику можно проиллюстрировать на диаграмме (см. рисунок 1), где видно, что даже в пиковые периоды 2004, 2006, 2011-2012 гг. динамики чисел зарегистрированных и расследованных преступлений имеют идентичный тренд и число раскрытых всегда лишь немного меньше выявленных, что, прежде всего, свидетельствует о регистрации преступлений в условиях очевидности, то есть когда вероятность раскрытия выявленного преступления весьма велика.

Такой высочайший процент раскрываемости также указывает на необходимость рассмотрения проблемы, скрывающей истинные масштабы распространения анализируемого преступления, – его латентности .

Как известно, под латентной преступностью понимается «совокупность преступлений, как ранее не известных правоохранительным органам, в том числе и тех, о совершении которых граждане и организации в государственные органы не обращались, так и фактически известных правоохранительным органам уголовно-наказуемых деяний, но не нашедших

Как цитировать статью: Шекк Е.А. К вопросу о латентности притоносодержательства в Российской Федерации // Вестник Академии права и управления. 2017. № 3(48). с. 67–71

Таблица 1

Динамика числа зарегистрированных, раскрытых и не раскрытых преступлений, предусмотренных ст. 232 УК РФ в России за 1997-2016 гг.

• Зарегистрировано преступлений в отчетном году

■ Преступления, уголовные дела о которых закончены расследованием либо разрешены в отчетном периоде

— — Осталось преступлений, уголовные дела по которым в отчетном периоде впервые приостановлены и Выявлено лиц

|

Зарегистрировано преступлений в отчетном году |

Преступления, уголовные дела о которых закончены расследованием либо разрешены в отчетном периоде |

Осталось преступлений, уголовные дела по которым в отчетном периоде впервые приостановлены |

Раскрываемость, в % |

|

|

1997 |

939 |

809 |

10 |

98,8 |

|

1998 |

1032 |

987 |

9 |

99,1 |

|

1999 |

1033 |

974 |

21 |

97,9 |

|

2000 |

992 |

944 |

12 |

98,7 |

|

2001 |

814 |

763 |

19 |

97,6 |

|

2002 |

424 |

429 |

12 |

97,3 |

|

2003 |

356 |

315 |

12 |

96,3 |

|

2004 |

730 |

680 |

12 |

98,3 |

|

2005 |

3143 |

2692 |

75 |

97,3 |

|

2006 |

4509 |

4322 |

103 |

97,7 |

|

2007 |

5098 |

4817 |

161 |

96,8 |

|

2008 |

5466 |

5160 |

157 |

97,0 |

|

2009 |

6414 |

5881 |

240 |

96,1 |

|

2010 |

6554 |

6156 |

244 |

96,2 |

|

2011 |

7077 |

6506 |

254 |

96,2 |

|

2012 |

6104 |

6215 |

255 |

96,1 |

|

2013 |

4391 |

4304 |

197 |

95,6 |

|

2014 |

2707 |

2591 |

153 |

94,4 |

|

2015 |

2200 |

2148 |

114 |

95,0 |

|

2016 |

1520 |

1569 |

82 |

95,0 |

Рис. 1. Динамика числа зарегистрированных, раскрытых и не раскрытых преступлений, предусмотренных ст. 232 УК РФ в России за 1997-2016 гг.

отражения в официальной уголовно-правовой (судебной) статистике о преступности»[1].

Для определения коэффициента латентности в научной литературе используются различные расчеты. Однако единого мнения ученым достигнуть до сих пор не удается. Некоторыми авторским коллективами проводились вычисления коэффициентов латент- ности для определенных видов преступлений. Так, авторский коллектив научного издания «Латентная преступность в Российской Федерации: 2001-2006» под ред. С.М. Иншакова» [2] исходит из следующей формулы расчета фактической преступности ФП = ЛП

РП, где ФП – фактическая преступность, ЛП – латентная преступность, РП – зарегистрированная преступ- ность. При этом авторы рассчитывают коэффициент латентности по формуле Кл = ФП/РП.

Для рассматриваемого вида преступлений коэффициент латентности, согласно приведенным авторским коллективом расчетам, равен 5,26 [3]. Если использовать эту величину, можно посчитать, какое количество преступлений составляют латентную часть преступности, связанной с организацией и содержанием притонов и, соответственно, цифру фактической преступности. Так, например, в 2006 году былозарегистрировано–4509 преступлений, предусмотренных ст. 232 УК РФ. При подсчете с использованием указанного коэффициента получается, что тогда же фактически было совершено как минимум 23717 таких преступлений. Латентная часть в этом году составила по этим расчетам 19208 преступлений. В 2016 году соответственно 1520, 7995 и 6475 преступлений.

Принято различать два основных вида латентной преступности: первый – неизвестная правоохранительным органам, второй – неучтенная правоохранительными органами в уголовно-правовой статистике. Такого мнения придерживаются многие специалисты, посвятившие свои исследования этой проблеме [4].

Естественная латентность – это отсутствие сведений о совершенном уголовно-наказуемом деянии в статистической отчетности и отсутствие правового решения по факту совершения уголовно-наказуемого деяния, обусловленные отсутствием информации о криминальном происшествии у правоохранительных органов.

Искусственная латентность – отсутствие сведений о совершенном уголовно-наказуемом деянии в статистической отчетности, вызванное нарушением правоохранительными органами установленных правил регистрации и учета преступлений [5].

Научные исследования свидетельствуют, что регистрационная дисциплина ухудшается, количество выявляемых правонарушений не приводит к их снижению, растет не только естественная, но и искусственная часть латентной преступности [6].

Как показывают результаты эмпирического исследования проблемы, латентность преступлений, предусмотренных ст. 232 УК РФ, образуют как естественная, так и искусственная латентность.

О качественных характеристиках естественной латентности позволяют судить результаты опросов, проведенные в г. Москве и Московской области, Алтайском крае и Воронежской области. По специально разработанной анкете было опрошено более 500 человек различных возрастных групп.

Анализ результатов исследования показал, что почти каждый пятый опрошенный респондент осведомлен о существовании наркопритонов в своем или соседнем доме, либо в своем районе.

Так, на вопрос: Известно ли Вам о существовании притона для потребления наркотиков в конкретном месте (в вашем или соседнем доме, в вашем районе)? были получены следующие ответы:

– не известно – 74,0 %;

– известно – 26,0 %.

Важно отметить, что о фактах организации или содержания притонов больше всего осведомлены лица в возрасте от 19 до 25 лет (45,39 %). Меньше положительных ответов на этот вопрос дали граждане в возрасте от 26 до 35 лет (24,8 %). Лица в возрасте от 46 до 55 лет составили в общей массе положительно ответивших – 11,35 %. Остальные возрастные группы представлены в пределах 10 %. Отдельно следует отметить, что среди прочих групп респондентов около пяти процентов (4,54 %) опрошенных несовершеннолетних осведомлены о существовании притонов в месте их проживания.

Из приведенных выше результатов опросов можно сделать некоторые выводы.

Первый: хотя осведомленность о функционирующих поблизости от их места жительства притонах в разных возрастных группах различна, следует считать, что эта информация достаточно широко распространена. Население всех возрастных групп в большей или меньшей степени проявляет осведомленность в этом вопросе.

Второй: весьма велика вероятность, что эта информация негативно воздействует на несовершеннолетних и молодежь (показавшую наибольшую осведомленность), а также и на иные возрастные группы населения. Не исключено, что многие из тех, кто положительно ответил на анализируемый вопрос, сами посещали притоны, в том числе и с целью потребления наркотических средств. Следует считать, что возникновение интереса у молодежи и тем более несовершеннолетних к подобным местам подразумевает высокий риск их вовлечения в потребление наркотиков.

Особую тревогу вызывает тот факт, что, как убедительно свидетельствует исследование, социальная активность граждан в реализации своих знаний о совершении преступлений этого вида чрезвычайно низка. На вопрос: Если Вы лично сталкивались с проблемой существования притона для потребления наркотиков рядом с местом Вашего проживания, то обращались ли Вы в правоохранительные органы? были получены следующие ответы:

– да обращался, в полицию, кучастковому – 4,25 %

– да, обращался в органы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России) – 17,7 %

– не обращался – 78,0 %.

При обсчете ответов на этот вопрос учитывались только те анкеты, в которых респонденты подтвердили, что знают места функционирования притонов для потребления наркотиков.

Также необходимо отметить, что в период проведения опроса работала ФСКН России. Для данного вопроса не имеют существенного значения административно-штатные изменения, связанные с ликвидацией ФСКН России в настоящее время.

Таким образом, большинство граждан, обладающих информацией о противоправном поведении лиц, организующих и содержащих притоны для потребления наркотиков, не обращались вообще в правоохранительные органы. Несложно подсчитать, что три из четырех фактов организации либо содержания притонов для потребления наркотиков, известных населению, остались вне поля зрения правоохранительных органов. Эти факты не нашли отражения в официальной статистической отчетности и составляют пласт так называемой естественной латентности указанного деяния.

Исследуя причины нежелания граждан доводить до сведения правоохранительных органов известную им информацию о притонах, в которых в немедицинских целях потребляются наркотические средства, исследование выявило следующие криминологически значимые факторы: в 11,44 % случаев мотивация населения была такова, что обращение в правоохранительные органы не даст никакого результата; в 28,78 % случаев это было опасение мести со стороны преступников; в55 % случаев необращения у респондентов существовала уверенность, что правоохранительным органам хорошо известно о функционировании данного притона. Следует отметить, что в 4,79 % случаев респондентами были указаны иные причины нежелания обращаться в правоохранительные органы, которые можно условно группировать на «безразличие», «нежелание помогать правоохранительным органам» и «нежелание вступать во взаимодействие с правоохранительной системой».

Как видно, по результатам опроса наиболее часто отмечается заведомая осведомленность правоохранительных органов о существовании притонов – это мнение высказали более половины опрошенных (55 %). Данное положение подтверждает тезис о недостаточной активности правоохранительных органов в выявлении наркопритонов для потребления наркотиков, даже при имеющейся у них информации. Причем осознание этого факта населением негативно воздействует на его гражданскую активность. Это обстоятельство является косвенным подтверждением высокого уровня искусственной латентности данного вида преступлений.

Опасение мести со стороны содержателей притонов или их посетителей в качестве причины необ-ращения в правоохранительные органы высказали более 28 % опрошенного населения, осведомленные о местах употребления наркотиков в своем доме или районе. Данные исследования показывают, что ука- занное соображение не является умозрительным, ничем не подкрепленным суждением. Дело в том, что лица, организующие притон, его содержащие, а тем более его посещающие, нередко являются наркоманами. Наркотическая зависимость – это социально опасная болезнь, сопровождающаяся неадекватным поведением, наличием абстинентного синдрома и прочих закономерных поведенческих изменений личности. В связи с этим граждане, проживающие в непосредственной близости от мест сборищ наркоманов, могут регулярно наблюдать таких лиц, замечать их неадекватное, в том числе и агрессивное поведение. Благоприятные, относительно безопасные условия для употребления наркотических средств, психотропных веществ, создаваемые в притоне, вынуждают потребителей наркотических средств приходить по известному им адресу снова и снова. По результатам интервью с сотрудниками правоохранительных органов, в том числе участковыми уполномоченными полиции, на вопрос: «Если организатор или содержатель притона осужден, притон фактически перестал существовать, какова реакция наркоманов-посетителей этого притона?» был получен следующий ответ: «Нередко наркоманы еще долгое время приходят к этому дому, звонят в домофон, стучат в окна к соседям и всячески их беспокоят…». В уголовных делах, изученных автором, зафиксированы случаи поломки домофона наркоманами, приходящими в притон, драк в самом притоне, воровства и т.п. Вполне объясним, в таком случае, страх опрошенных лиц за свое здоровье, имущество, а возможно и жизнь. В этой связи стоит обратить внимание на следующий момент. До 2015 г. для такого рода обращений можно было воспользоваться анонимной службой ФСКН России. В настоящее время такая служба отсутствует. Представляется, чтобы оправдались надежды, возлагаемые на анонимную связь между населением и правоохранительными органами, требуется предпринять дополнительные усилия по ее восстановлению в системе полиции и дальнейшей популяризации.

Каждый девятый респондент считает, между тем, что обращение в правоохранительные органы не даст никакого результата. Подобная мотивировка пассивности граждан распространена и по другим категориям преступлений. Справедливости ради нужно отметить, что респонденты не указали ни одного факта отказа правоохранительными органами в принятии у них заявлений по известным им фактам функционирования притонов для потребления наркотиков. Хотя результаты опроса показали, что из общего числа обращений в полицию или ФСКН лишь в 12,76 % случаев было возбуждено уголовное дело, и содержатель (организатор) притона был привлечен к уголовной ответственности. В более половины случаев респонденты отмечают, что какие-то мероприятия были проведены, но эффекта они не имели (53,9 %). Каждый четвертый опрошенный (24,8 %) считает, что никаких мер вообще принято не было, притон продолжает существовать. Небольшая часть опрошенных отметили, что по результату их заявления были приняты ряд мер, в результате чего притон перестал существовать (3,54 %).

Исследование выявило еще один немаловажный момент. Согласно результатам опроса, граждане, которые лично сталкивались с проблемой существования наркопритона рядом с местом своего проживания, в 73 % случаев делились этой информацией со своими близкими. В частности, 29,78 % опрошенных рассказали о притоне родственникам, а 43,26 % – друзьям или знакомым. На фоне данных о массовом не-обращении граждан в правоохранительные органы, результаты этого опроса могут быть интерпретированы как еще одно подтверждение уровня недоверия к правоохранительной системе.

В ходе проведения интервью с сотрудниками правоохранительных органов, в том числе МВД, ФСКН и прокуратуры на вопрос: «Каковы, по Вашему мнению, причины необращения граждан за помощью в правоохранительные органы по фактам организации либо содержания притонов для потребления нар- котиков?» основной причиной было названо безразличие людей по отношению к общественным нормам морали и правилам поведения.Второй по значимости причиной интервьюированные назвали нежелание граждан соприкасаться с правоохранительной системой каким бы то ни было образом. Выявленные расхождения в оценке пассивности граждан ими самими и работниками правоохранительных органов показывают, что последние недостаточно критично относятся к своей работе, не видят ее существенных недоработок и упущений.

Таким образом, низкая социальная активность граждан, порождающая естественную латентность рассматриваемого вида посягательств, не только вполне объяснима, но и во многом может быть связана с недостатками деятельности самой правоохранительной системы. Недостаточная эффективность, по мнению опрошенных граждан, деятельности правоохранительных органов в этом направлении заставляет сомневаться в необходимости что-то делать самому. При этом, безусловно, весьма важным направлением совершенствования противодействия притоносодер-жательству является повышение уровня правосознания граждан, обуславливающее активность их участия в предупреждении рассматриваемых преступлений.

Список литературы К вопросу о латентности притоносодержательства в Российской Федерации

- Гаврилов Б.Я. Латентная преступность: понятие, структура, факторы латентности и меры по обеспечению достоверности уголовной статистики. М., 2007. С. 25.

- Латентная преступность в Российской Федерации: 2001-2006. Под ред. С.М. Иншакова. М., ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2007. С. 11-12.

- По материалам науч. издания «Латентная преступность в Российской Федерации» под ред. С.М. Иншакова. М., ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2007. С. 147.

- Криминология: учебник для ВУЗов / под общ ред. д.ю.н., проф. А.И. Долговой. 3-е изд., перераб и доп. М.: Норма, 2005. С. 122-131.

- Шиханов В.Н. Достоверность уголовной статистики в системе контроля преступности (по материалам Иркутской области): дисс. … канд. юрид. наук. М. Институт государства и права РАН, 2006. С. 57.

- Чайка Ю.Я. Доклад на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «О состоянии законности и правопорядка в 2015 году» 27.04.2016 // URL: http://genproc.gov.ru/smi/interview_and_ appearences/appearences/1078222/ (дата обращения: 14.09.2017).