К вопросу о локальном расширении группы параллельных переносов трехмерного пространства

Автор: Кыров Владимир Александрович

Журнал: Владикавказский математический журнал @vmj-ru

Статья в выпуске: 1 т.23, 2021 года.

Бесплатный доступ

В современной геометрии актуальна задача расширения транзитивной группы Ли G, действующей в многообразии M. Под расширением транзитивной группы Ли G понимается группа Ли G1, содержащая G в виде подгруппы Ли и тоже транзитивная на M, причем ограничение этого транзитивного действия на G дает исходное транзитивное действие группы Ли G. В частности, можно говорить о расширении группы параллельных переносов трехмерного пространства R3. В данной работе ставится задача о нахождении всех локально дважды транзитивных расширений группы параллельных переносов трехмерного пространства. Эта задача сводится к вычислению алгебр Ли локально дважды транзитивных расширений группы параллельных переносов. Базисные операторы таких алгебр Ли находятся из решений особых систем трех дифференциальных уравнений. Доказано, что матрицы коэффициентов этих систем дифференциальных уравнений коммутируют между собой. Первая матрица приводится к жордановой форме, а остальные две матрицы упрощаются используя коммутативность и применяя допустимые преобразования. В результате имеем шесть типов алгебр Ли. Нахождению явных видов таких алгебр Ли и им соответствующих локальных групп Ли преобразований трехмерного пространства будет посвящена отдельная работа.

Дважды транзитивная группа ли преобразований, алгебра ли, жорданова форма матрицы

Короткий адрес: https://sciup.org/143174079

IDR: 143174079 | УДК: 512.816.3 | DOI: 10.46698/q6524-1245-2359-m

Текст научной статьи К вопросу о локальном расширении группы параллельных переносов трехмерного пространства

-

1. Введение

-

2. Основные определения

В работе В. В. Горбацевича [1] приводится определение расширения транзитивной группы Ли G, действующей в многообразии M : расширением транзитивной группы Ли G называется группа Ли G 1 , содержащая G в виде подгруппы Ли и тоже транзитивная на M , причем ограничение этого транзитивного действия на G дает исходное транзитивное действие группы Ли G. Классическим примером расширения группы параллельных переносов пространства R 3 является группа аффинных преобразований этого же пространства. Также отметим, что в работе [1] рассматриваются глобальные действия и приводится алгебраическая конструкция, дающая расширения транзитивных действий разрешимых групп Ли на компактных многообразиях.

Согласно монографии Г. Г. Михайличенко [2] можно говорить, что локально просто транзитивная группа Ли преобразований пространства R 3 задает феноменологически симметричную геометрию двух множеств ранга (2, 2), а локально дважды транзитивная группа Ли преобразований пространства R 3 задает феноменологически симметричную геометрию двух множеств ранга (3, 2). Отметим, что первым множеством является пространство R 3 , а вторым множеством является транзитивно действующая группа Ли G.

В данной работе ставится задача о нахождении всех локальных дважды транзитивных расширений группы параллельных переносов пространства R 3 . Эти группы Ли преобразований шестимерные и задают феноменологически симметричные геометрии двух множеств ранга (3, 2). В данной статье проводятся исследования алгебр Ли таких расширений. Базис алгебр Ли состоит из системы шести операторов X 1 , X 2 , X 3 , Y 1 , Y 2 , Y 3 , причем X i = d x , X 2 = d y , X 3 = d z задают базис группы параллельных переносов. Из условия замкнутости коммутаторов [X i ,Y j ], где i,j = 1, 2, 3, записываются три системы дифференциальных уравнений на коэффициенты операторов Y 1 , Y 2 , Y 3 . Матрицы коэффициентов этих систем можно упростить приведением их к жордановым формам. Также доказывается, что эти матрицы должны коммутировать между собой, что приводит к существенному упрощению их вида.

Нахождение явных действий локальных дважды транзитивных расширений группы параллельных переносов пространства R 3 является объемной задачей и предполагается оформить ее отдельной статьей.

Отметим, что проводимые здесь исследования апробированы в работе [3] на примере классификации локальных дважды транзитивных расширений группы параллельных переносов плоскости R 2 .

Сначала определим локальное действие класса C 2 группы Ли G, причем dim G = n, в пространстве R 3 , которое приводим согласно работе [4].

Определение 1. Дифференцируемое класса C 2 отображение п: R 3 х G ^ R 3 называется эффективным локальным действием , если выполняются следующие свойства:

-

1 ° . п(а, e) = а для всех a G W , где W — область в R 3 , e G G — единица;

-

2 ° . п(п(а, h i ), h 2 ) = п(а, h1 h 2 ) для всех a G W , где h1, h 2 G G;

-

3 ° . п(а, h) = а для всех a G W , где h G G, тогда и только тогда, когда h = e;

-

4 ° . n h : R 3 ^ R 3 — локальный диффеоморфизм для всякого h G G.

Тройка (R 3 ,G, п) называется локальной группой Ли преобразований многообразия R 3 .

Обозначим через L алгебру Ли данной группы преобразований. Базис этой алгебры Ли состоит из операторов:

Z i = Zd + z 2 d y + Z 3 d z , (1)

где i = 1,..., n.

Определение 2. Эффективное локальное действие п: R 3 х G ^ R 3 называется дважды локально транзитивным , если дополнительно выполняются свойства:

-

5 ° . n = 6;

/Z 1 (a)

Z 12 (a)

Z 13 (a)

Z 11 (b)

Z 12 (b)

Z 3 (b)\

Z 21 ( a )

Z 22 (a)

Z 2 3 (a)

Z 21 (b)

Z 22 (b)

Z 23 (b)

V=

Z 31 ( a )

Z 41 ( a )

Z 32 (a)

Z 42 (a)

Z 33 (a)

Z 43 (a)

Z 31 (b)

Z 41 (b)

Z 32 (b)

Z 42 (b)

Z 33 (b)

Z 43 (b)

, (2)

Z 5 ( a )

Z 52 (a)

Z 53 (a)

Z 51 (b)

Z 52 (b)

Z 53 (b)

\ Z^a)

Z 62 (a)

Z 63 (a)

Z 61 (b)

Z 62 (b)

Z 63 (b)

6 ° . Матрица

составленная из коэффициентов операторов (1) невырождена для любых точек некоторых окрестностей U (a ' ),U(b ' ) С W .

Свойства 5 ° и 6 ° равносильны тому, что действие п х п в R 3 х R 3 локально просто транзитивно.

Определение 3. Будем говорить, что дважды локально транзитивное действие п: R 3 х G ^ R 3 является локальным расширением группы параллельных переносов, если базис ее алгебры Ли L состоит из операторов

X 1 = d x , X 2 = д у , Х з = d z , Y i = A i d x + B i d y + C i d z ,

причем A i = A i (x,y,z) B i = B i (x,y,z), C i = C i (x,y,z) — дифференцируемые функции класса гладкости C 1 , где i = 1, 2, 3.

В таком случае в алгебре Ли L выделяется коммутативная трехмерная подалгебра J , образованная операторами X 1 , X 2 и X 3 . Произвольный оператор Y является линейной комбинацией с постоянными коэффициентами базисных операторов.

Теорема 1. Локальное действие п: R 3 х G ^ R 3 с операторами ее алгебры Ли (3) локально дважды транзитивно тогда и только тогда, когда матрица

K (b) - K (a)

невырождена, где

( A i (Х а , У а , Z a ) B 1 (X a ,y a ,Z a ) C 1 (X a ,y a ,Z a ) A 2 (X a ,y a ,Z a ) В2(Х а ,У а , Z a ) С2(Х а ,У а , Z a ) A3(X a ,y a ,Z a] B3(X a ,y a ,Z a ) Сз(Х а ,У а , Z a )

причем a = (x a ,y a ,z a ) G U (а ' ) С W С R 3 .

<1 Матрица (2) для действия п : R 3 х G принимает следующий вид:

V = ( E

V к (а)

^ R 3 с операторами ее алгебры Ли (3)

E )

K(b)) ,

где E — единичная матрица 3 х 3. Согласно формуле Шура [5, с. 59] | V | = | K(b) — K (а) | . Если действие п : R 3 х G ^ R 3 дважды локально транзитивно, то | V | = 0, и поэтому | K(b) — K (а) | = 0. Справедливо и обратное. >

Из доказательства этой теоремы вытекает следующее утверждение.

Следствие 1. Локальное действие п : R 3 х G ^ R 3 с операторами алгебры Ли вида

(X i = d x , Х 2 = д у , Х 3 = d z , Y 1 = A i (x,y,z)d x + B i (x,y,z)d y ,

(Y2 = A2(x,y,z)dx + B2(x,y,z)dy, Y3 = A3(x,y,z)dx + B3(x,y,z)dy не является локально дважды транзитивным.

3. Системы линейных уравнений

Из свойства замкнутости относительно операции коммутирования, превращающей векторное пространство операторов в алгебру Ли, следует, в частности, что и коммутаторы [X j , Y k ], где j, k = 1, 2, 3, принадлежат этой же алгебре Ли [6]. В координатной записи, с учетом (3), это свойство приводит к системе дифференциальных уравнений на коэффициенты A i , B i , C i :

dAi = V п3 А- 4- л 1 dAi = V hj А • 4- n 1 dAi = V j A ■ 4- dx Z—i ai Aj + gi , dy A-< bi Aj + pi ’ dz A-< ci Aj + j=1 j=1

3 33

dB = V ajBj + g2 dB = V bj b, + ■ ■ dB = V cjBj + q2,(7)

j=1 j=1

dCi _ V Лл. I „3 SC _ V jlfi. „3 SC _ V .7 • dx = ai Cj + gi, dy = bi Cj + pi, dz = ci Cj j=1 j=1

причем a j , b j , c j , g j , q j , p j = const, i,j = 1, 2, 3. Введем

матричные

обозначения:

a 1 1 a 12 a 13

a 2 1

a 2 2

a 23

a 1 b 1

a 3 I , T 2 = I b 2

a 33 b 13

b 21

b 22

b 23

b 31

b2 I , b 33

1 c 1 c 12

1 c 3

2 c 1

2 c 2

2 c 3

c 1

3I c2 , c3

Тогда система (7) в матричном виде принимает простой вид:

'A . = TIA + A 1 , A , = t2 A + P 1 , A z = T3A + 4 1 ,

■ Ax = T1A + A2, Ay = T2p + A2, Az = T3A + A2,(8)

A x = T1A + A 3 , A y = T 2 p + A 3 , A z = T3A + A 3 .

Из свойства независимости частных производных относительно порядка дифференцирования вытекают соотношения:

' (T1T2 - T2T1)P = P1, (T1T3 - T3T1)P = P2, (T3T2 — T2T3)P =

< (T1T2 - T2T1)P = P4, (T1T3 - T3T1)P = P5, (T3T2 - T2T3)P = P6,(9)

_ (T1T2 - T2T1)P = P7, (T1T3 - T3T1)p = p8, (T3T2 - T2T3)P = где R 1, . . . , R9 — некоторые постоянные векторы. Линейные системы (9), очевидно, совместны.

Теорема 2. Подалгебра Ли J алгебры Ли L является идеалом тогда и только тогда, когда векторы A x , B x , C x , A y , B y , C y , A z , B z , C z постоянные.

⊳ Пусть сначала J — идеал в L. Заметим, что J — идеал тогда и только тогда, когда

[Xi, Yk] = M1X1 + №X2 + ^3X3, причем ^1,^2,^3 = const, i, k = 1, 2, 3. Тогда px, px, px, py, py, py, pz, pz, pz — константы.

Обратно, пусть производные коэффициентов операторов Y 1 , Y 2 и Y 3 постоянны. Тогда коммутаторы [X i , Y k ] будут линейно выражаться через операторы X i , X 2 и X 3 , поэтому J — идеал в L. ⊲

Из доказательства этой теоремы вытекает

Следствие 2. T i = T 2 = T 3 = 0 тогда и только тогда, когда J — идеал в L.

-

<1 Если T i = T 2 = T 3 = 0, то из системы (8) получаем A x = const, B x = const, C x = const, A y = const, B y = const, C y = const, A z = const, B z = const, C z = const и поэтому J — идеал в L (теорема 2).

Пусть J — идеал в L. Предположим для определенности T i = 0. Тогда, согласно системе (8), хотя бы одна из производных A x , B x , C x не постоянна. Поэтому, согласно теореме 2, получаем, что J не является идеалом в L. Получили противоречие. ⊲

Теорема 3. Матрицы коэффициентов системы (8) взаимно коммутативны, т. е.

T 1 T 2 - T 2 T 1 = T 1 T 3 - T 3 T 1 = T 3 T 2 - T 2 T 3 = 0.

-

⊳ Пусть одна из пар матриц коэффициентов системы (8) некоммутативна, т. е. T 1 T 2 — T 2 T 1 = 0. В таком случае ранг матрицы T 1 T 2 — T 2 T 1 равен либо 3, либо 2, либо 1. Эквивалентными преобразованиями добиваемся упрощения систем линейных уравнений

(T 1 T 2 — T2Ti)l = » i , (T 1 T 2 — T2Ti)l = » 4 , (T 1 T 2 — T 2 T i ) ^ = А 7 .

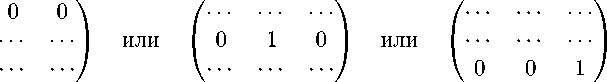

Тогда в эквивалентных системах матрица коэффициентов принимает вид

T 1 T 2 — T 2 T 1 =

Значит, A i = const, B i = const, Ci = const или A 2 = const, B 2 = const, C 2 = const или A 3 = const, B 3 = const, C 3 = const. Поэтому, соответственно, оператор Y i , или Y 2 , или Y 3 из системы (3) линейно выражается через операторы X 1 , X 2 и X 3 , что противоречит линейной независимости базисных операторов (3). Аналогичная проверка проводится и относительно систем из (9) с матрицами коэффициентов T 1 T 3 — T 3 T 1 и T 3 T 2 — T 2 T 3 . >

Теорема 4. Для алгебры Ли локально дважды транзитивного действия п : R 3 х G » R 3 в подходящем базисе матрица T принимает жорданов вид

/А 0 0\ /А 1 0\ /А 1 0\ /Ai 0 0А

-

1) 0 А 0 ; 2) 0 А 0 ; 3) 0 А 1 ; 4) 0 Ai 0;

00А 00А 00А 00А

/А1 1 0 \ /А1 0 0 \ / а в0\

-

5) 0 А 1 0 ; 6) 0 А 2 0 ; 7) — в а 0 ,

\ 0 0 А2/ \ 0 0 Аз/ \ 0 0

причем а, в, А, А 1 , А 2 , А з — константы, в = 0, А 1 = А 2 , А 1 = А з , А 2 = А 3 .

-

< Базис алгебры Ли локально дважды транзитивного действия п : R 3 х G ^ R 3 задается операторами (3). Переходим к новому базису X i ’ = X i , У- = ^ 3=1 X j Y j , причем матрица коэффициентов х = (xj) невырождена. Тогда выражения (3) принимают следующий вид: X i = д ж , X 2 = d y , X 3 = д г , У/ = A ’ d ^ + B i d y + C i d z , причем

A » = х А . ^ = x S . ? = x ^ .

Далее, вычисляя коммутаторы [X i , Y j ' ], учитывая их замкнутость и сравнивая коэффициенты перед ∂ x , ∂ y и ∂ z , получаем векторные уравнения

|

'^ x = T i А ’ + G ’^ A ’ y = T 2 A ’ + P ^ 1 , < B‘x = T{ B ‘ + G ‘2, B ‘y = T 2 B ‘ + P ‘2, c ’ x = T ‘ c' + G ’ 3 , c'y = T 2 c' + p ’ 3, |

j ' z = T 3 A ' + Q '\ в', = T 3 в' + S ' 2 , C', = T ' C ' + Q '3. |

В последнюю систему подставляем выражения (11) и сравниваем с (8), имеем

T 1 = X - 1T1X, T 2 = X — 1 T 2 X, Т з = X — 1 T 3 X.

В линейной алгебре доказывается, что подбором невырожденной матрицы χ матрицу T 1 можно привести к жордановому виду [7, с. 482], т. е. приходим к утверждению теоремы. ⊲

Теорема 5. Пусть матрица Ti имеет жорданов вид (10). Тогда произвольная комму тативная с ней матрица T принимает следующий вид:

a1 a2 aa a4 a5 a6 I ; 2) I 0

a7 a8 а9/\ 0

a1 a2

0 ai 0;

0 0a

a2 a a1

ai 0 ; 3) 0a a8 a9 00

/ai 00

6) 0 a5 0 ;7)

\ 0 009/

as \ (a i a2 0

a 2 ; 4) a 4 a 5 0

ai 00 a ai a2

—a2 a i 0 I .

0 0a

⊳ Доказательство этой теоремы сводится к вычислению матричных коммутаторов и приравниванию их к нулевой матрице: T i T — TT i = 0. Проиллюстрируем этот алгоритм для третьего случая, т. е. когда матрица T 1 имеет вид 3) из (10), а матрица

T=

a 2

a 5

a 8

a 3 a 6

a 9

Тогда получаем

T i T — TT i =

a5 — ai a8 — a4

— a 7

a 6 — a 2

a 9 — a 5

= 0.

— a 8

Видно, что a 4 = a 7 = a 8 = 0, a 5 = a 9 = a i , a 6 = a 2 . В результате матрица T принимает вид 3) из (12). ⊲

Теоремы 3, 4 и 5 дают существенные ограничения на матрицы коэффициентов T 2 и T 3 из системы (8).

Теорема 6. Возможны только следующие неупорядоченные тройки значений для матриц T 1 , T 2 и T 3 :

Z Ai 0 0\ Z^i 0 0\ Zvi 00\

I 0 Аз 0 I , I 0 №з 0 I , I 0 V2 0 I;

у 0 0 Азу у 0 0 №3у у 0 0V

A i А з 0 \ Z^i № 0 A i 0 , 0 № i 0 0 А2У \0 0

µ 2

ν 3 ν 1

0 I , А з + № 2 + v 3 = 0;

ν 2

λ 1 λ 2

0 λ 1

А з \ λ 2 λ 1

µ 1 µ 2 µ 3

0 µ 1 µ 2

0 0 µ 1

ν 1 0 0

ν 2 ν 3

ν 1 ν 2

0 ν 1

λ 2 2 + µ 2 2 + ν 2 2 = 0;

λ 1 λ 2 0

I —^2 A i 0 I

0 0 λ 3

µ 1

— №

µ 2

µ 1 0

µ 3

ν 1 ν 2 0

-

—v 2 v i о I, a 2 + ^ 2 + v 2 = o;

0 0 ν 3

λ 1 0 µ 0 µ2 ν ν1

0 λ 0 , 0 µ 0 , 0 ν 0 , µ2

00λ 00µ 00ν

λ 1 0 µ 0 µ2 ν ν1

0λ0, 0µ0 , 0ν 0.

00λ 01µ 01ν

⊳ Приведем схему нахождения матриц T 1 , T 2 и T 3 .

-

а) Берем матрицу T 1 . Затем, согласно теореме 5, записываем соответствующую коммутативную с ней матрицу T 2 .

-

б) Упрощаем матрицу T 2 с помощью допустимой матрицы χ: χ - 1 T 2 χ. Допустимая матрица χ — это произвольная невырожденная матрица, сохраняющая матрицу из списка (10): T 1 = χ - 1 T 1 χ. По сути она вычислена в теореме 5:

b1 b2

1) x = I b 4 b 5 Ь б I ;

b7 b8

b1 b2

3) χ = 0 b1 b2

0 0b

/bi b2 о \/

-

5) χ = 0 b1 0 ; 6) χ =0

0 0 b9

-

b1 b2

-

2) x = I 0 bi 0 I

0 b8

-

(bi b2о

4) χ = b4 b5 0;

0 0b

0 0 \ / b i b 2 0 \

b5 0 ; 7) x = —b2 bi 0.

0 b9 0 0b

-

-

в) Вычисляем матрицу T 3 , коммутативную с матрицами T 1 и T 2 .

-

г) Упрощаем матрицу T 3 с помощью допустимой матрицы ω: ω - 1 T 3 ω, т. е. произвольной невырожденной матрицы, для которой T 1 = ω - 1 T 1 ω, T 2 = ω - 1 T 2 ω.

Продемонстрируем эту схему на следующем примере.

/ A i

а) Пусть T 1 = 0

0 0 a 1

λ 1 0 , λ 1 = λ 2 . Согласно теореме 5 имеем T 2 = a 3

0 λ 2 0

a 2

a 4 0

-

б) Матрица χ принимает вид 4) из (13). Упрощая матрицу T 2 (χ - 1 T 2 χ), получаем

T 2 =

a 1 0 0

0 0a

a1 0 ;0

0 a5

0 0a

a2 0 ;0

0 a5

a 1 0

0 I;

a 5

a 2

a 1 0

a 5

-

в) Согласно теореме 5, соответственно получаем

T 3 =

c 1

c 2

0

c 1

0

0

c 1

c 2

0

c 1

c 2

0

c 3

c 4

0);

0

c 2

0);

0

c 1

0);

— c 2

c 1

0

0

0

c 5

0

0

c 5

0

0

c 5

0

0

c 5

.

-

г) Допустимая матрица ω соответственно равна

d1 d2 0d

d3 d4 0 ;0

0 0 d5

0 0 d1 d2 0 d1 d2

d2 0 I ; I 0 di 0 I ; I —d2 di 0I

0 d5 0 0 d5 0 0d

det ω = 0.

Далее, упрощая матрицу T 3 с помощью ω , получаем

c1 0 0 c1 0 0 c1 1 0 c1 c2

T3 = 10 c1 01; 10 c2 0 ; 0 c1 0 ; I —°2 c101;

0 0 c5 0 0 c5 0 0 c5 0 0c

c1 00

T3 = 0 c2 0;

0 0c

c1 c2

0 c1 0;

0 0c

-

c1 c2

-

—c 2 c i 0 I .

0 0c

Рассмотрим еще один пример.

/ A i

-

а) Пусть T 1 = 0

λ 1 0 . Тогда согласно теореме 5

0 λ 1

T 2 =

a 1 0 0

a 2

a 1

a 4

a 3 0

a 5

-

б) Матрица χ принимает вид 2) из (13). Упрощая матрицу T 2

(χ - 1 T 2 χ), получаем

результаты при a 1 = a 5

a 1 0 0

a 2

a 1 0

0 ) ’

a 5

-

при a 1 = a 5

T 2 =

a 1 0 0

a 2

a 1 0

a 1

a 1 0 0

0 a3 a1

a1 0 , a3 = 0; 0a

0 a1 01

a 3 0

a 1

-

в) Из условия коммутативности матрицы T 3 с матрицами T 1 и T 2 , соответственно получаем при a 1 = a 5

c1 c2

0 c1 0;

0 0c при a1 = a5

c 1

T 3 = 0

c 2 c 1

c 4

c3 c1

0 ; 0c c5 00

c3 c1 c2

0 ; 0 c1

c1 0 c4

-

г) Допустимая матрица ω соответственно равна при a 1 = a 5

d1 d2

0 d1 0 , det ω =0;

0 0d при a1 = a5

d 1 0 0

d 2 d 1

d 4

d3

0;0

d5

d2 d3 d1 d2

d1 0 ; 0 d1

0 d1 0 d4

det ω = 0.

Далее, упрощая матрицу T 3

с помощью ω , получаем при a 1 = a 5

c 1

T 3 = 0

c 2

c 1 0

0 ), c 5

при a 1 = a 5

c1 c2 0c

0 c1 0 ;0

0 0 c1

0 c3 c1 0c c1 0 , c3 = 0; 0 c1 0;

0 c1 0 1c

c 1

T 3 = 0

/c i

T 3 = 0

c 2

c 1 0

c 2

c 1

c 3

c 1

Остальные случаи рассматриваются аналогично. Группируя полученные результаты, приходим к утверждению теоремы. ⊲

В конце отметим, что при доказательстве теорем 5 и 6 для упрощения расчетов использовался пакет математических программ Maple 17 [8].

4. Заключение

Решенная здесь задача является частью задачи классификации локально дважды транзитивных групп Ли преобразований пространства R 3 , являющихся расширениями группы параллельных переносов этого же пространства. Для дальнейшего решения классификационной задачи необходимо по решениям системы дифференциальных уравнений (8) записать алгебры Ли локально дважды транзитивных групп Ли преобразований пространства R 3 , после чего, применяя экспоненциальное отображение, найти их локальные действия.

Список литературы К вопросу о локальном расширении группы параллельных переносов трехмерного пространства

- Горбацевич В. В. О расширении транзитивных действий групп Ли // Изв. РАН. Сер. матем. 2017. Т. 81, № 6. C. 86-99. DOI: 10.4213/im8506

- Михайличенко Г. Г. Групповая симметрия физических структур. Барнаул: Барн. гос. пед. ун-т, 2003. 203 с.

- Кыров В. А., Михайличенко Г. Г. Вложение аддитивной двуметрической феноменологически симметричной геометрии двух множеств ранга (2,2) в двуметрические феноменологически симметричные геометрии двух множеств ранга (3,2) // Вестн. Удмурт. ун-та. Матем. Мех. Компьют. науки. 2018. Т. 28, № 3. С. 305-327. DOI: 10.20537/vm180304

- Bredon G. Introduction to Compact Transformation Groups. N.Y.-London: Academic Press, 1972. 440 с.

- Гантмахер Ф. Р. Теория матриц. М.: Физматлит, 2004. 576 с.

- Овсянников Л. В. Групповой анализ дифференциальных уравнений. М.: Наука, 1978. 400 с.

- Кострикин А. И. Введение в алгебру. М.: Наука, 1977. 495 с.

- Дьяконов В. Maple 10/11/12/13/14 в математических вычислениях. М.: ДМС, 2014. 603 с.