К вопросу о местонахождении Малышевской слободы

Автор: Колонцов С.В., Присекайло А.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Спасательные археологические работы

Статья в выпуске: т.XXIV, 2018 года.

Бесплатный доступ

В полевой сезон 2015 г. отрядом Отдела охранно-спасательной археологии Института археологии и этнографии СО РАН была проведена археологическая разведка на островах и прибрежных зонах Новосибирского водохранилища. Целью работ стало выявление новых археологических объектов на побережье и островах водохранилища и р. Оби, планирование и проведение мероприятий по спасению археологических объектов, находящихся в аварийном состоянии. Так, в ходе работ обследован участок от д. Тула до с. Мереть. Протяженность маршрута составила более 200 км. В ходе разведки на территории современного с. Малышево была заложена траншея площадью 10 м2, разрезающая остатки оборонительного сооружения (рва и вала). В результате работ был получен археологический материал, датируемый временем существования Малышевской слободы, а привлеченные в ходе исследования письменные источники соотносят местоположение слободы с тем, где был обнаружен археологический материал.

Новосибирская область, алтайский край, обское водохранилище, археологическая разведка, русское поселение, слобода

Короткий адрес: https://sciup.org/145145028

IDR: 145145028 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2018.24.481-484

Текст научной статьи К вопросу о местонахождении Малышевской слободы

В полевой сезон 2015 г. Отделом охранно-спасательной археологии Института археологии и этнографии СО РАН была проведена археологическая разведка на островах Обского водохранилища и р. Обь в Искитимском, Ордынском, Сузунском р-нах Новосибирской обл., а также в Каменском и Крутихинском р-нах Алтайского края.

В результате обследования территории вблизи с. Малышево Сузунского р-на Новосибирской обл. была обнаружена сохранившаяся часть оборонительных сооружений (ров, вал) бывшей Малышев-ской слободы (ныне с. Малышево).

Выявленный объект археологического наследия Малышевская слобода расположен на высоком яру левого берега р. Обь в 120 м от его обрыва в устье р. Каменка, в 360 м от с. Малышево. Абсолютные отметки поверхности, на которой расположен памятник, составляют от 131 до 135 м. Высота над урезом воды 8–10 м.

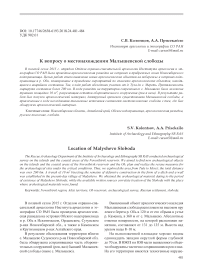

На выположенной площадке хорошо видны одиннадцать западин округлой формы глубиной до 70 см. В ЮЮЗ и в ЮВ части выявленного объекта обнаружены частично сохранившиеся ров и вал. На его территории имеются техногенные наруше- ния, вызванные деятельностью жителей с. Малышево, которые, по-видимому, и разрушили часть оборонительных сооружений (рис. 1).

В ходе обследования с целью определения хронологической и культурной принадлежности была заложена траншея 5 × 2 м, разрезающая ров и вал.

Найденный в ходе шурфовки археологический материал (кованые гвозди, металлический шлак, обломки кирпичей, фрагменты русской керамики), а также вероятные остатки оборонительных сооружений (ров, вал) позволяют считать, что выявленный археологический объект является Малышевской слободой. Также на это указывает ряд архивных источников, в которых говорится о ее местоположении и то, что оно не менялось со дня основания слободы.

Так, из архивных источников мы знаем, что с 1716 г. по 1722 г. западная часть правобережья верхней Оби входила в ведомство Бердского острога. В 1722 г. эта территория была выделена в самостоятельную Малышевскую слободу, в нее вошли все населенные пункты, расположенные в излучине обского правобережья от Нижней Каменки до р. Ини. Центром нового ведомства стала д. Малышево. Есть данные, что первые поселенцы на территории Малышевской слободы появились еще раньше 1722 г. Историк Г.Ф. Миллер так высказался по этому поводу: «Опасность вражеских нападений калмыков и кыргызов была причиной тому, что длительное время не решались расширяться дальше. А о тех деревнях, которые расположены по Оби и впадающих в нее маленьких речках, можно сказать, почти без исключений, что они не намного старше тех крепостей, острогов и слобод, к которым они причислены» [Огурцов, 1994].

Рис. 1. Археологическая разведка 2015 г. Топографический план выявленного объекта археологического наследия Малышевская слобода.

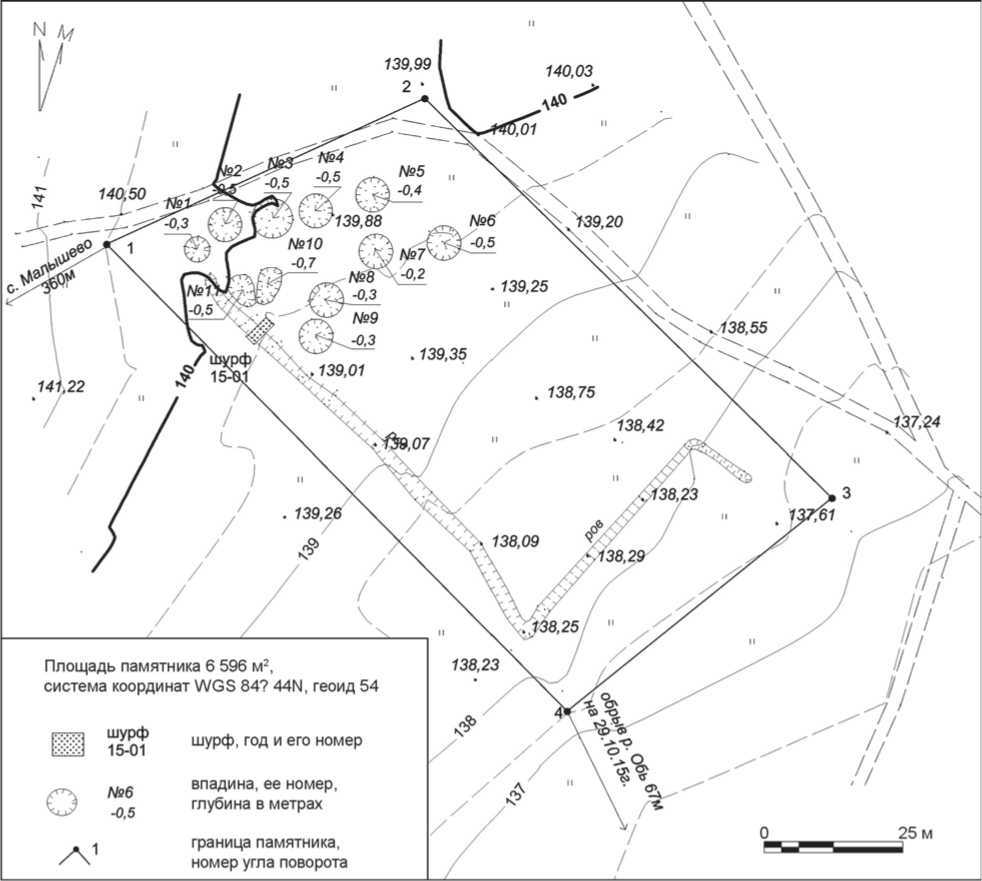

В период между 1715 и 1720 гг. вдоль Иртыша на бывшей джунгарской территории появляется пять новых крепостей (не считая брошенных укрепленных пунктов): Омская, Желеэинская, Ямышевская, Семипалатная и Усть-Каменогорская. Одновременно новые русские опорные пункты возникают на берегах Оби и в Барабинской степи (Чаусский, Белоярский, новый Бикатун-ский остроги. Указанные опорные пункты надежно закрывают Кузнецкий уезд с запада и с юго-запада. Кроме обских острогов в состав старой Кузнецкой линии на первом этапе входила Малышев-ская слобода. В 1738–1745 гг. старая Кузнецкая линия состояла из трех дистанций (термин «дистанция» в тот период официально не употреблялся). Первая дистанция (134 версты) находилась между Малышевской слободой и Белоярским острогом. Конные разъезды драгун и казаков выходили из двух опорных пунктов навстречу друг другу и встречались на полпути в Касмалинской деревне на р. Обь. Каждый разъезд проходил примерно по 67 верст в одну сторону, не считая обратного пути. Вторая дистанция – Белоярский острог – Бийский острог – 241 верста. Оба разъезда съезжались на устье р. Чарыша. Соответственно, они проходили в одну сторону не менее 120 верст. В летнее время существовала и третья дистанция между Бикатунским острогом и Новиковской деревней (70 верст) и далее вплоть до Ку-зедеевского караула (точный маршрут разъезда в документе не указан). Численность разъезда со стороны Кузедеевского караула составляла 30 человек (рис. 2) [Элерт, 1988].

Наиболее подробное описание Малышевской слободы находится у Г.Ф. Миллера. Так, с середины августа до конца сентября 1734 г. он путешествовал по территории Кузнецкого уезда. В ходе этих путешествий Миллером было составлено несколько небольших путевых описаний, в том числе «Описание Кузнецкого уезда Тобольской провинции в Сибири в нынешнем его состоянии, в сентябре 1734 года».

О Малышевской слободе Г.Ф. Миллер пишет: «Малышевская слобода была основана в 1722 г. по просьбам живших в этой местности крестьян из-за большой отдаленности от Бердского острога, к которому они до этого относились. Им был дозволен собственный приказчик, который живет в сло-

Рис. 2. Кузнецкая линия (от Кузнецка до Николаевского форпоста) с обозначением трех этапов ее существования: 1 – I этап; 2 – II этап; 3 – III этап; 4 – проект линии инженер-капитана С. Плаутина (по: [Огурцов, 2007]).

боде. Она расположена в 60 верстах ниже устья реки Чумыш на северо-восточном берегу Оби и получила название от деревни, которая стояла на этом месте и была о снована крестьянином Малышевым. Она состоит из обводной деревянной стены из бревен и кольев, которая проведена к берегу реки в виде полумесяца. На стене построены 3 боевые башни, вокруг ров, а также по ставлены рогатки и надолбы. Сначала такая же стена была протянута и со стороны реки, которая, однако, прекратила существование из-за течения, постепенно подрывающего берег. Жители сами были строителями крепостных сооружений; они также сами содержат гарнизон. Его артиллерия состоит лишь из одной трехфунтовой железной пушки. Внутри укрепления находятся дом приказчика, судная изба, магазины и несколько частных домов. А остальная часть частных жилищ находится снаружи без какого-либо защитного сооружения. К дистрикту слободы относится 21 деревня, которые расположены как выше, так и ниже нее вдоль северо-восточного берега Оби и на впадающих в нее маленьких речках». В полевом дневнике при описании Малышевской слободы Г.Ф. Миллер также указывает, что длина обводной стены составляет примерно 200 саженей. Здесь же он уточняет число дворов в слободе: «около 15 внутри укреплений и столько же за их пределами» [Элерт, 1996]. В свою очередь, во время проведения археологической разведки всего было обнаружено 11 западин сконцентрированных в северной части памятника (см. рис. 1).

Также в описании Г.Ф. Миллера сказано, что в Малышевской слободе имелась «рубленная крепость с крышкою (крышей)», которую опоясывали надолбы и рогатки. В крепости насчитывалось 2 глухие и одна проезжая башни. Подобная конструкция «с крышкою» над деревянными стенами для предохранения древесины от порчи нередко встречается в Сибири. Месторасположение Ма-лышевской слободы с момента ее возникновения не менялось, что подтверждается имеющимися письменными документами и картографическим материалом.

В письме от 27 марта 1764 г. маркшейдеру Н. Ба-хореву (Бахареву) титулярный советник Иван Марков, руководивший сооружением Сузунского монетного двора, также указал на местоположение Малышевской слободы: «Для выплавки и перечистки меди и производства оной в денежное дело завод строить на речке Нижнем Сузуне (современный р.п. Сузун) от деревни Нижнее – Устьсузунской в 15 верстах, где прежде была деревня Быкова, от Ма-лышевской слободы за 20 верст. Главным смотрителем и устроителем завода быть Вам. В помощь Вам и для точной Вашей команды дать гиттенфер-вальтера Балле да гиттенфервалтера со Змеиногорского рудника Елагина, берггешворена Чулкова и унтершихтмейстера II класса Ивана Теснова. Употреблять их там, где самому времени не достанет. Строить с упреждением планов, хорошо, к прочному состоянию надежно. Материалы беречь, людей использовать полностью» [Дмитриенко, Родионова, 2013].

Численность населения, проживающего на территории Малышевской слободы в 1744 г., составляло 92 человека, также на вооружении стояло 2 пушки. В свою очередь, в соседних поселениях, входящих в Кузнецкое ведомство, как и слобода, проживало населения и стояло на вооружении единиц следующие количество: в Колывано-Вос-кресенских заводах – 270 человек, Бикатунская крепость – 74 человека, форпост Белоярский – 109 человек, 2 пушки, Бердский острог – 50 человек, 2 пушки, Бийская слобода – 253 человека, 6 пушек, деревня Кузедеева – 31 человек, Кузнецк – 460 человек, 7 пушек [Дмитриенко, Родионова, 2013]. Данная информация говорит нам о том, что Ма-лышевская слобода занимала не последнее место в формировании Кузнецкой оборонительной линии.

Таким образом, на основании письменных источников можно утверждать, что Малышевская слобода не меняла своего местоположения с момента основания. Также обнаруженный археологический материал и выявленные объекты (оборонительные сооружения) могут указывать на то, что выявленный в ходе разведки объект является Ма-лышевской слободой.

Список литературы К вопросу о местонахождении Малышевской слободы

- Дмитриенко Н.М., Родионова Т.В. Пространство Северного Казахстана и Сибири в исторической ретроспективе XVIII в. (по документальным публикациям Г.Н. Потанина). - Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та, 2013. - 312 с.

- Огурцов А.Ю. Об архитектурном облике русских населенных пунктов на юге Западной Сибири // Городская культура Сибири: История, памятники, люди. - Новосибирск, 1994. - С. 104-110.

- Огурцов А.Ю. На Кузнецкой линии // Кузнецкая старина. - Новокузнецк, 2007. - Вып. 9. - С. 40-67.

- Элерт А.Х. Историко-географическое описание Томского уезда Г.Ф. Миллера (1734 г.) // Источники по истории Сибири досоветского периода. - Новосибирск, 1988. - 76 с.

- Элерт А.Х. Сибирь XVIII века в путевых описаниях Г.Ф. Миллера. - Новосибирск: Сибирский хронограф, 1996. - Вып. VI. - 310 c. - (История Сибири. Первоисточники).