К вопросу о методике изучения деревянных предметов в процессе раскопок археологических памятников и камеральной обработки артефактов

Автор: Мыльников В.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

Данная методика впервые была предложена четверть века назад во время полевых исследований в Горном Алтае на плато Укок. Ее основные положения изложены в ряде специальных научных публикаций и учебных пособий для студентов университетов, специализирующихся по археологии. Отдельный раздел этой системы исследования посвящен методу экспресс-реконструкции обнаруженных деревянных сооружений рядом с местом раскопок. Он состоит из ряда обязательных последовательных этапов и операций. В 2019 г. завершено двухлетнее доследование могильной ямы кург. 5 могильника Пазырык скифского времени в Горном Алтае, который был раскопан в 1949 г. известным исследователем скифских курганов С.И. Руденко. В ходе повторных раскопок был выявлен внешний сруб двухкамерного погребального сооружения элиты кочевого общества, оставленный руководителем раскопок 70 лет назад. Все детали сруба были тщательно изучены, затем демонтированы и дополнительно исследованы на рабочей площадке. По окончании изысканий была осуществлена повторная сборка сруба у места раскопок. Сруб оказался самым большим из изученных до этого деревянных сооружений раннего железного века на Алтае и сопредельных территориях. В результате получен большой объем дополнительной ценной информации по деревообработке в раннем железном веке на Алтае. Выявлены и зафиксированы новые данные по традициям домостроения у носителей пазырыкской культуры. В процессе исследований реставраторы обработали все детали сруба и другие деревянные предметы консервирующими препаратами. В настоящее время эти артефакты находятся в специальном хранилище Национального музея Республики Алтай в Горно-Алтайске, где вскоре будет осуществлена повторная экспресс-реконструкция сруба в одном из экспозиционных залов музея.

Ранний железный век, горный алтай, могильник пазырык, курган 5, внешний сруб, технология деревообработки

Короткий адрес: https://sciup.org/145145070

IDR: 145145070 | УДК: 903.074 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.498-506

Текст научной статьи К вопросу о методике изучения деревянных предметов в процессе раскопок археологических памятников и камеральной обработки артефактов

В 1949 г. под руководством известного скифолога С.И. Руденко в урочище Пазырык в Горном Алтае был раскопан большой курган скифского времени, которому присвоили номер 5. Погребение «скифского царя» было совершено в могильной яме размерами 8,25 × 6,65 м на глубине 4,2 м от дневной поверхности в двойной погребальной камере. Прямо на перекрытие (потолок) внешнего сруба па-зырыкскими строителями было положено три ряда окоренных бревен. Надо всем монументальным погребальным сооружением согласно местным плотницким и погребально-ритуальным традициям была возведена дополнительная каркасно-столбовая конструкция – навес с бревенчатым накатом. Шесть мощных лиственничных вертикальных стоек высотой до 2,75 м и диаметром до 0,60 м с поперечными горизонтальными лагами-матицами поддерживали над срубами пять рядов плотно уложенных друг на друга окоренных лиственничных бревен. Всего бревен в накатах исследователи насчитали 250 шт., а в заполнении – до 100 больших камней и несколько валунов весом до 3 т [Руденко, 1953, с. 38–39]. Несмотря на то, что погребение было ограблено еще в древности и вся деревянная конструкция прорублена сверху вниз грабителями [Там же, с. 373], оба сруба и навес сохранили все особенности изготовления и монтажа в могильной яме.

По завершении исследования в 1949 г. внутренний сруб двухкамерного сооружения был перевезен в Ленинград и выставлен в экспозиции Государственного Эрмитажа. Внешний сруб был оставлен in situ в могильной яме и засыпан (рекультивирован) вынутым ранее грунтово-щебнистым заполнением, обломками каменной насыпи, целыми и пилеными бревнами навеса, северной и западной стенок сруба, громадными валунами, кольями, подсобным строительным материалом и всем тем, что попадалось под руку. Это беспорядочное заполнение явилось своеобразным консервантом, сохранившим для потомков оставленную деревянную конструкцию.

По прошествии почти полувека со времени раскопок, в 1996 г., в ученой среде возникла дискуссия по поводу атрибуции срубов из пазырыкско- го кург. № 5. Часть ученых считала, что в 1949 г. в Эрмитаж был привезен не внутренний, а внешний сруб двухкамерного погребального сооружения, их оппоненты утверждали обратное [Гаврилова, 1996; Марсадолов, 1996].

Позже нами было выдвинуто технико-техноло-гически аргументированное предположение в поддержку того, что в пазырыкской экспозиции Эрмитажа выставлен внутренний сруб двухсрубной погребальной камеры из кург. 5 могильника Пазы-рык [Мыльников, 1999б].

Результаты раскопок по Республиканской программе доисследования курганов могильника Пазырык в Улаганском р-не Республики Алтай 2017–2019 гг. подтвердили наши предположения.

Результаты исследования

Изыскания деревянных артефактов в могильной яме кург. 5 могильника скифского времени Па-зырык происходили в 2018–2019 гг. во время доис-следования памятника. Раскопки сопровождались большими трудностями. Сложность исследования заключалась в нескольких аспектах. Рекультивация (засыпка) могильной ямы в 1949 г. проводилась бессистемно. Плотное, слежавшееся, утрамбованное заполнение состояло из щебнистого грунта вперемешку с разной величины булыжниками каменной наброски насыпи, целыми и во фрагментах бревнами стен и перекрытия, огромными до 1,5 т глад-коокатанными валунами, строительным мусором в виде кольев, клиньев, щепок, остатками лестниц, изготовленных из бревен перекрытия, жердями, чурками и пр.

Перед расчисткой ямы в 2018 г. на поверхности торчали только верхние части нескольких стоек навеса, не было ясно, есть ли в заполнении части конструкций внешнего сруба. Через несколько дней упорной работы среди завалов и мусора рекультивации 1949 г. были расчищены и обнажены бревна верхнего венца сруба. Их размеры по периметру составили 6,67 × 3,81 м. Это обстоятельство ясно свидетельствовало в пользу того, что в могильной яме оставлен именно внешний сруб. Размеры внутреннего сруба, выставленного в экспозиции Эрмитажа, – 5,2 × 2,3 м. Параметры внешнего сруба показали, что это самый большой бревенчатый сруб из всех исследованных ранее в пазырыкской культуре.

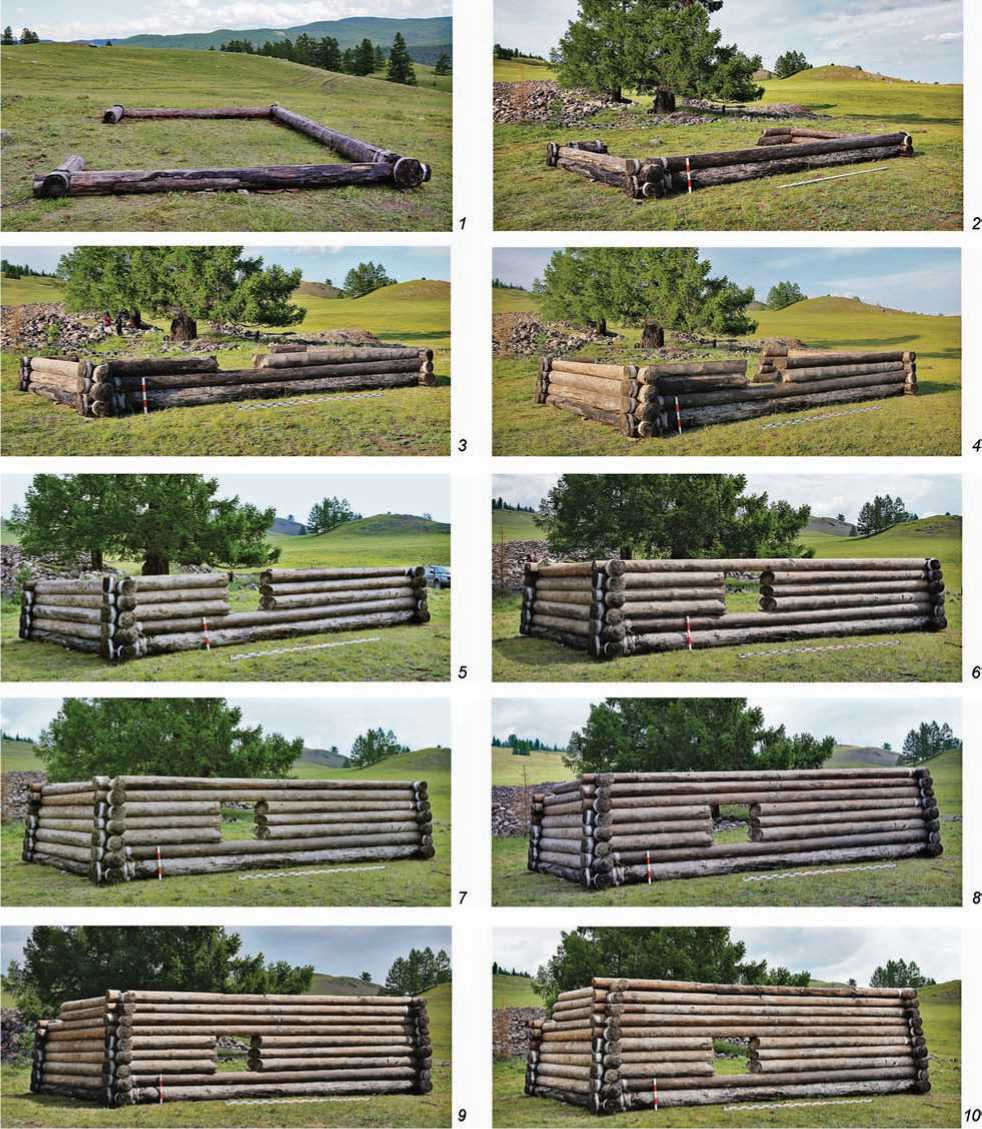

Было принято решение обязательно досконально изучить его и по завершении раскопок произвести экспресс-реконструкцию возле насыпи кургана по нашей методике, которая прекрасно зарекомендовала себя, начиная с 1994 г. во время исследования курганов пазырыкской культуры в Горном Алтае на плато Укок, в Туве и Монголии (рис. 1, 1–5 ) [Мыльников, 1999а, 2008, 2012]. К концу полевого сезона 2018 г. шесть верхних венцов сруба были обнажены и законсервированы до следующего года.

В конце июня 2019 г. раскопки могильной ямы и зачистка сруба продолжились. После полной зачистки сруба в течение дня велась подготовка сруба к демонтажу, последующей атрибуции всех его составляющих на специальной рабочей площадке рядом с насыпью кургана и завершающей стадии исследования – экспресс-реконструкции. Еще раз была произведена зачистка внутренних поверхностей бревен (внешние скрывал грунт заполнения могильной ямы), потом по следовали фото съемка с земли и с квадрокоптера, замеры, описание и планиграфия. На следующий день началась осторожная, детальная – бревно за бревном, венец за венцом – последовательная разборка сруба, транспортировка бревен на рабочую площадку, раскладка их по стенам и повторный осмотр и изучение с целью получения дополнительной информации, которую невозможно получить в ограниченном пространстве могильной ямы.

Параллельно на рабочей площадке бревна раскладывались по стенам в порядке их следования в венцах для удобства быстрого монтажа при экс-пресс-реконструкции. Здесь тоже производился внимательный осмотр каждого артефакта и фиксация новой информации.

Во время исследования в могильной яме и повторной сборки сруба, начиная с шестого венца, по причине физической невозможности вручную извлекать из ямы тяжелые пропитанные водой бревна пришлось прибегнуть к помощи спецтехни-ки. Когда бревна сруба были демонтированы до пятого снизу венца, выяснилось, что мощные столбы-опоры навеса не вкопаны в грунт дна могильной ямы, а про сто приставлены снаружи к бревнам сруба на высоте второго венца и закреплены только плотно утрамбованным заполнением. Это об-

Рис. 1. Примеры практического применения методики экспресс-реконструкции погребальных сооружений из дерева. 1–3 – кург. 1 могильника Верх-Кальджин-2. Горный Алтай, плато Укок, 1994 г.; 4 – кург. 2 могильника Аржан. Тува, 2002 г.; 5 – кург. 1 могильника Курин-гол-10. Северо-Западная Монголия, 2006 г.

стоятельство создало дополнительные трудности при дальнейшем демонтаже стен тем, что тяжелые стойки начали заваливаться внутрь сруба. Пришлось их по степенно извлекать наружу сначала вручную, затем с помощью спецтехники.

После того как последнее бревно нижнего венца сруба транспортировали на рабочую площадку, возле насыпи кургана подготовили место для по- вторного возведения уникальной деревянной конструкции. Предварительно производилась атрибуция бревен, вынутых из заполнения могильной ямы и складированных на площадках рядом с раскопом и в ближайшем перелеске. В течение первого светового дня удалось смонтировать последовательно только четыре венца сруба (рис. 2, 1–4). На следующий день работы по сборке сруба были

Рис. 2. Курган 5 могильника Пазырык. Горный Алтай, урочище Пазырык, 2019 г. Фото последовательной, по-венцовой сборки сруба на рабочей площадке рядом с курганом.

продолжены (рис. 2, 5–10). Начиная с 6 венца, снова пришлось прибегнуть к помощи спецтехники. В процессе сборки было установлено, что горизонтальные плоскости-лежаки каждого последующего бревна во всех стенах, начиная с шестого венца, строители намеренно оте сывали с наклоном вовнутрь примерно на 15° (рис. 3, 1–3), а чашки замков углового сопряжения вырублены с отступом от края торца на 5–7 см с таким расчетом, чтобы каждое бревно следующего венца было смещено внутрь к центру сруба. В результате этого техно- логического приема внешний вид сруба приобретал форму усеченной пирамиды (см. рис. 2, 10; 4).

После того как сруб был полностью собран, состоялась полная атрибуция бревенчатой конструкции снаружи и изнутри. Целыми, хорошей сохранности оказались только бревна восточной и южной стен сруба. Все бревна северной стены были пропилены пилой в 1949 г. сверху донизу (в верхних бревнах десятого венца, отступая от северо-восточного угла сруба на 0,83 м, от северо-западного – примерно на 1,05 м). Выпиленные бревна, вероят-

Рис. 3. Особенности монтажа стен внешнего сруба из кург. 5 могильника Пазырык.

1–3 – отеска плоскостей межвенцовых лежаков с наклоном внутрь на 15°; 4–9 – рубка выемок для угловой вязки бревен разными плотниками.

Рис. 4. Атрибуция стен внешнего сруба из кург. 5 могильника Пазырык.

1 – южная стена; 2 – восточная стена; 3 – западная стена; 4 – северная стена.

но, были использованы на вспомогательные нужды, связанные, как выяснилось при технико-технологическом анализе, с укреплением стен могильной ямы от случайных обвалов. Пропил был косой и неровный, видно, пилили наспех, не соблюдая никаких технологических плотницких канонов (рис. 4, 4 ).

Бревна западной стены сруба с десятого по седьмой венец, спиленные наклонно под углом (рис. 4, 3 ), судя по планиграфии пространства могильной ямы, вероятно, мешали работе в околосрубном пространстве, где были погребены жертвенные кони и колесница.

Измерения снаружи камеры по нижнему и верхнему периметрам показали следующие ее размеры. Вверху южной стены – 6,66 × 6,88 м, восточной – 3,88 × 3,92 м, северной стены – 6,70 × 7,00 м, западной – 3,80 × 3,90 м. Высота стен в углах сруба: северо-восток – 2,02 м, юго-запад – 2,03 м, юго- восток – 2,03 м. Площадь сруба изнутри – 19,7 м²; снаружи – 27,4 м².

Внутри камеры восточная стена: верх – 3,05 м, низ – 3,16 м; южная стена: верх – 5,92 м, низ – 6,12 м; западная стена: верх примерно – 3,04 м, низ – 3,15 м, северная стена: примерно – 6,23 м (верхние бревна в северной и западной стенах распилены в 1949 г.). Площадь сруба по нижнему венцу составила 28 м².

Проем-окно в северной стенке в бревнах третьего–пятого венцов для бревен зажимов колоды прорублено снаружи с большим сужением к внутренней плоскости стены. Снаружи: низ – 96 см, верх – 91 см, высота – 63 см. Изнутри: низ – 65 см, верх – 70 см, высота – 62 см.

Замеры столбов-опор, о собенности их изготовления, полукруглые лежаки с овальными выступами-бортиками для матиц, пары проушин для транс- портировки показали следующие результаты. Юго-во сточная опора: диаметр – 0,57 × 0,45 м; длина – 2,78 м с овальными выступами бортиков для матиц-переводин. Выступы-бортики: ширина 30 см, высота 15 см. Полукруглая выемка для матицы – 0,34 м. Одна пара проушин посередине: квадратной формы 8 × 8 см, глубиной 17 см. Отверстия прорублены навстречу друг другу под углом 90°.

Юго-западная опора: диаметр – 0,52 × 0,44 м, длина – 2,75 м. Выступы-бортики овальные – 18 × × 7 см, толщиной у о снования 8 см. Одна пара проушин вверху: подпрямоугольной формы 12 × × 17 см. Отверстия прорублены под тупым углом навстречу друг другу на глубину 14 см.

Центральная стойка у южной стены оказалась с отпиленным верхом. Сохранившийся диаметр – 0,44 × 0,43 м, длина – 2,10 м. У нее была одна пара проушин, прорубленных посередине: квадратной формы 8 × 8 см, глубиной 13 см.

Северо-восточная опора: диаметр – 0,53 × × 0,46 м, длина 2,55–2,58 м. Верхний торец с овальными выступами-бортиками для горизонтальных матиц обгорел и деформировался. Две пары отверстий для проушин вверху и внизу прямоугольные, размерами 12,5 × 12,5 см, глубиной 14 см.

Северо-западная опора: диаметр – 0,55 × 0,48 м, длина – 2,78 см. Один овальный выступ бортик размерами 18 × 7 см, толщиной у основания 6 см. Второй бортик срублен, вероятно, в 1949 г. Выемка для матицы полукруглой формы вырублена на глубину 0,3 м. Внизу изготовлена одна пара проушин подпрямоугольной формы 9,5 × 8 см, 13 × 9 см. Отверстия прорублены под тупым углом навстречу друг другу на глубину 9 см.

Центральная стойка у северной стены была с отпиленным верхом. Сохранившиеся диаметр – 0,50 × × 0,48 м, длина – 2,16 м. У нее отсутствовали проушины (вероятно, тоже спилены, т.к. были изготовлены вверху, как у юго-западной опоры).

Повенцовая разметка стен сруба была зафиксирована исследователями при раскопках кургана в 1949 г., скорее всего, по отпиленным бревнам северной стены и по внешним стенам внутреннего сруба. Другие внешние поверхности стен внешнего сруба скрывало плотно утрамбованное заполнение. Знаки разметки были обнаружены и на перекрытиях обоих срубов [Руденко, 1953, с. 79].

В процессе раскопок 2019 г. мы выявили, что разметка наносилась на всех внешних плоскостях бревен. Она производилась легкими двойными ударами лезвия тесла (рубящим и подрубающим), последовательно по номеру венца в срубе ровными рядами зарубок длиной 4–5 см, шириной 0,5 см, глубиной 0,3–0,5 см (рис. 5, 1–3 ). Разметка зафиксирована: на южной стене – у юго-восточного угла, 504

на восточной – посередине, на западной – у северозападного угла, на северной – посередине, на бревнах потолка – посередине. На верхних поперечных бревнах десятого венца восточной и западной стен четко отпечатались следы опорных вырубок бревен перекрытия (рис. 5, 4 ).

Судя по качеству и чистоте исполнения, замки-чашки угловых сопряжений выполняли несколько плотников разной квалификации (см. рис. 3, 4–9 ). Вероятно, в постройке срубов участвовала целая бригада мастеров древоделов. На это указывает и различное качество исполнения и обработки торцов бревен сруба. В одном углу сруба они двух разных видов: закругленные с небольшой выпуклостью, образованной круговой отеской лицовоч-ным теслом с боков к центру торца, и почти вертикально отвесные (рис. 5, 5–11 ).

По окончании экспресс-реконструкции произведена последовательная разборка (демонтаж) бревен сруба, отбор образцов спилов и кернов для дендрохронологического анализа. При этом была получена дополнительная информация по технологии деревообработки. Затем каждый артефакт был подготовлен к транспортировке в государственный Национальный музей республики Алтай им. А.В. Анохина в г. Горно-Алтайск.

Выводы

Время еще раз подтвердило, что только детальный технико-технологический анализ деревянных артефактов и их камеральная обработка в процессе раскопок археологического памятника позволяют максимально полно получить весь объем информации о древней деревообработке и точно восстановить и показать весь процесс и о собенности изготовления предметов различного функционального назначения.

Исследование в 2018–2019 гг. оставленного в 1949 г. внешнего сруба двухкамерного погребального сооружения в могильной яме кург. 5 могильника скифского времени Пазырык дало много новой ценной информации по обработке дерева в раннем железном веке на Алтае и сопредельных территориях. Полученный банк данных в ближайшее время предстоит осмыслить и ввести в научный оборот. Но уже сейчас можно высказать не сколько аргументированных предположений. Это погребение особенное. Оно по ряду планигра-фических признаков и анализу сопроводительного материала имеет некоторое отличие от канонов погребального обряда пазырыкской группы курганов, что в значительной степени подтверждается и данными технико-технологического анализа традиций обработки дерева.

Рис. 5. Атрибуция стен внешнего сруба из кург. 5 могильника Пазырык.

1–3 – особенности разметки венцов бревен в стене; 4 – отпечатавшиеся следы чашек опор бревен перекрытия сруба; 5 – угол сруба, где фиксируются особенности чередования вершинной и комлевой частей бревен в венцах; 6–11 – особенности отески торцов бревен.

Курган 5 отстоит от правильной цепочки 1–4 курганов, ориентированных по оси север–юг, далеко на юго-восток. Он сооружен на более низкой долинной террасе. У каждого из первых четырех боль- ших курганов Пазырыка от полы каменной насыпи по направлению к востоку поставлена линия вертикальных камней балбалов до двух десятков штук и более. У кург. 5 она отсутствует. Вокруг каменной насыпи этого кургана возведено кольцо из вертикально поставленных плоских плит и сооружены особые каменные выкладки в виде расходящихся лучей. Этого нет у первых четырех курганов Пазы-рыка. Крепиду из вертикальных плит вокруг насыпи выявил С.И. Руденко у курганов, находящихся возле с. Туэкта в долине р. Урсул [Руденко, 1953, с. 26–28]. Он же констатировал, что на верхнем берестяном покрытии кург. 5 не было настила из курильского чая, как в остальных пазырыкских курганах [Там же, с. 373]. Сумма этих отличительных признаков может указывать на особенности погребального ритуала.

Нами установлено, что внутренний сруб кург. 5 единственный из пазырыкских имеет внутри камеры отеску бревен «в лас» с закруглениями в углах, ближайшие аналогии которому выявились при раскопках кургана Аржан-2 в Туве в начале третьего тысячелетия. Однако между ними разница в возрасте почти четыре века. Факты, связанные с устройством кургана и особенностями технологии изготовления погребальных сооружений из дерева в нем, могут свидетельствовать о миграциях домостроительных традиций в раннем железном веке на Алтай из сопредельных с ним территорий и адаптации их к местным обычаям.

Список литературы К вопросу о методике изучения деревянных предметов в процессе раскопок археологических памятников и камеральной обработки артефактов

- Гаврилова А. А. Пятый пазырыкский курган. Дополнения к раскопочному отчету и исторические выводы // Жречество и шаманизм в скифскую эпоху: мат-лы Междунар. конф. - СПб.: РГНФ, ИИМК, РАН, Гос. Эрмитаж, 1996. - С. 89-102

- Марсадолов Л. С. Краткое послесловие к статье А. А. Гавриловой // Жречество и шаманизм в скифскую эпоху: мат-лы Междунар. конф. - СПб.: РГНФ, ИИМК, РАН, Гос. Эрмитаж, 1996. - С. 105-107

- Мыльников В.П. Обработка дерева носителями пазырыкской культуры. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1999а. - 232 с

- Мыльников В.П. Погребальный комплекс Пазырык 5 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1999б. - Т. V. - С. 467-471

- Мыльников В.П. Деревообработка в эпоху палеометалла (Северная и Центральная Азия). - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008. - 364 с

- Мыльников В.П. Обработка дерева в скифское время на Монгольском Алтае // Замерзшие погребальные комплексы пазырыкской культуры на южных склонах Сайлюгема (Монгольский Алтай). - М.: Триумф принт, 2012. - С. 409-490

- Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. - М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1953. -402 с