К вопросу о моделировании регионального развития

Автор: Фишман Б.Е.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Экономика. Демография. Социология. Региональный прогноз

Статья в выпуске: 4 т.21, 2018 года.

Бесплатный доступ

Работа посвящена моделям динамики регионального развития. Показана необходимость использовать в таких моделях «человеческие измерения». Эти измерения (качество жизни населения, человеческое развитие, инновационная активность региона) учитывают обратные связи от региона к человеку и определяют, например, влияние на людей качества жизни в регионе. Они позволяют рассматривать качественные изменения, происходящие в региональном развитии. Становится возможным исследовать переход к новой форме постиндустриального общества, в которой ускоряющееся развитие регионов происходит благодаря их инновационной активности. В статье представлены эмпирические данные, которые подтверждают необходимость использовать человеческие измерения в моделях регионального развития.

Развитие региона, модель, человеческие измерения, качество жизни населения, человеческое развитие, инновационная активность региона

Короткий адрес: https://sciup.org/143165332

IDR: 143165332 | УДК: 519.866: | DOI: 10.31433/1605-220X-2018-21-4-117-128

Текст научной статьи К вопросу о моделировании регионального развития

Введение системы. Однако если в ходе редукции игнориру-

В настоящее время работы, посвященные моделированию динамики развития регионов, чаще всего выполняются на основе концептуальных подходов, адекватных зрелой фазе индустриального этапа развития. Например, комплексное междисциплинарное рассмотрение таких процессов было выполнено в работе [24], базируясь на системном, территориальном и типологическом подходах с привлечением «методов экономических, эконометрических, системного анализа и визуализации данных на основе геоинформаци-онных технологий» [24, с. 5]. А в работе [29] при исследовании вариантного подхода к формированию инвестиционной динамики регионального развития были реализованы программно-целевой и сценарный подходы.

Список можно продолжать. Общей особенностью этих и других работ является редукция социально-экономической реальности региона, причем редукция и сознаваемая (например, отображающая слабое развитие инновационных процессов в регионе), и неосознаваемая. При этом в моделях упрощаются сложные социально-экономические процессы в регионе.

Упрощение, безусловно, необходимо для того, чтобы формализовать описание исследуемой ются существенные связи (причем не важно, происходит это в связи с недостатком знаний о таких связях или из-за того, что связи недостаточно осмыслены и недооценены), то возникают две группы рисков. Риски первой группы могут привести к существенному ограничению класса потенциально возможных траекторий регионального развития. Риски второй группы могут явиться причиной того, что полученное описание может не быть адекватным.

Таким образом, существует необходимость ответить на несколько вопросов.

Сохранилась ли адекватность применяемой в исследованиях редукции социально-экономической реальности региона для сценарного моделирования?

Почему такая редукция, вполне пригодная для зрелой фазы индустриального этапа развития, может перестать соответствовать реалиям настоящего времени?

Как нужно расширить концептуальные основания модели, описывающей процессы развития региона, чтобы обеспечить адекватность их формализованного описания и сценарного моделирования?

Редукция социально-экономической реальности региона и моделирование регионального развития

Оценим, можно ли редуцировать социально-экономическую реальность региона для сценарного моделирования его развития, а если «да», то в какой мере это возможно. При этом учтем, что в анализе и моделировании динамики развития региона обычно используют открытую (по отношению к внешним воздействиям) системную модель. Она содержит небольшое число укрупненных блоков (глобальных переменных), состав которых определяется факторами развития, которые считаются существенными.

Рассмотрим работу [27], в которой региональное развитие исследовалось с помощью сис темной модели, содержащей четыре глобальные переменные: 1) народонаселение; 2) экономика; 3) ресурсная база; 4) состояние природной среды. При формировании данной модели принималось, что регион представляется открытой системой (экономической, социальной и др.). Таким образом, для адекватного описания его функционирования и развития следует учесть потоки ресурсов, капиталов, продуктов через границы региона. Открытость региона приводит к тому, что каждая отрасль народного хозяйства может рассматриваться отдельно от других, так как взаимодействие имеет место в основном с другими регионами. Таким образом, существенную роль играет система более высокого уровня – социально-экономическая система страны. Она должна быть представлена либо уравнениями для агрегированных характеристик, либо внешними управляющими воздействиями. Вместе с тем авторы модели учли опосредованные взаимосвязи между отраслями народного хозяйства региона, существующие благодаря совокупным трудовым ресурсам.

Принятые предположения означают, что данная модель пригодна для небольших и несамодостаточных регионов.

В исследовании устойчивого развития, выполненном на примере Харьковской области и описанном в [22], использовалась системная модель, в которой отрасли народного хозяйства рассматриваются как составляющие единого регионального комплекса. В качестве ведущего показателя функционирования каждой отрасли использовался ее ВРП, на величину которого влияли и внутренние региональные переменные, и переменные, отражающие воздействие внешней среды. Модель содержит семь укрупненных со- ставляющих:

-

1. «Социальная сфера» (динамика численности населения, занятость, формирование доходов и расходов населения, обеспеченность жильем);

-

2. «Бюджет» (формирование и расходование государственного и регионального бюджетов с учетом отчислений из региона, субсидий, целевых вложений в экономику региона);

-

3. «Экономика» (динамика ВРП в разрезе основных отраслей, источников формирования и направлений использования, динамика малого предпринимательства);

-

4. «Инвестирование» (внутрирегиональные инвестиции, внешние инвестиции из других регионов, иностранные инвестиции, целевое государственное финансирование в разрезе основных отраслей);

-

5. «Внешнеэкономическая деятельность» (экспортно-импортные операции региона);

-

6. «Инновации» (динамика инвестиционно-инновационной деятельности региона);

-

7. «Экология» (динамика основных показателей качества экологической составляющей развития региона).

Ясно, что такая модель вполне пригодна для описания крупных и самодостаточных регионов.

В комплексной имитационной социо-эколого-экономической модели региона представлена природная среда региона, социально-демографическая структура его населения и структура экономики [18]. Модель позволяет имитировать взаимосвязи процессов, которые происходят в указанных сферах и являются результатом действий множества самостоятельных акторов, воспроизводящего социальную структуру реального региона. Технологические возможности данной модели существенно расширяются в комплексе с геоинформационными системами (ГИС) и позволяют выполнять пространственный анализ данных и наглядно отображать моделируемые процессы на картах региона.

Сопоставление этих и других публикаций, посвященных анализу и моделированию сценариев развития региона, показывает, что в таких исследованиях чаще всего используются модели, сформированные в рамках следующих общих ограничений.

-

1. Модельное описание региона объективизируется. При этом осуществляется сценарное описание динамики возможного развития региона как некоторого объективно существующего образования, в которое люди включены только в каче-

- стве трудового ресурса развития.

-

2. Инновационная деятельность региона в модельном описании не учитывается как существенный системный фактор регионального развития. Такой неучет, вероятно, связан с недостаточной изученностью влияния инновационной деятельности на процесс развития региона и с недостаточным отображением этой деятельности в официальной статистике.

-

3. Выбор временного масштаба для сценарного описания динамики развития региона (горизонта прогнозирования) задается исходя из внешних ограничений (например, в соответствии с периодом стратегического планирования [27]). Как правило, этот масштаб не определяется временем достижения окрестности ближайшей точки бифуркации и/или перехода к хаотической динамике.

Первое ограничение приводит к тому, что в анализе сценарного описания отсутствуют «человеческие измерения», а основной вектор исследований все еще «явно находится в рамках традиционной парадигмы экономического роста» [4, с. 81]. Иными словами, региональная динамика рассматривается как естественно-научный объект, развитие которого происходит экстенсивно. При таком рассмотрении человек представлен либо как трудовой ресурс, который выступает как средство для функционирования и развития региона («человек, обеспечивающий…»), либо как субъект анализа процессов регионального развития и управления этими процессами («человек, познающий и управляющий…»). Сказанное означает, что в модели описываются только прямые связи «Человек → регион», однако не учтены обратные связи «Регион → человек», определяющие, например, влияние на людей качества жизни в регионе.

Можно проиллюстрировать то, как описываются результаты сценарного анализа на основе объективизированной модели, не содержащей «человеческие измерения»: «Инерционный вариант развития… характеризуется сохранением численности населения, дефицитом инвестиционных ресурсов, стагнацией, вследствие которых возможны колебания и сохранение численности экономически активного населения, возрастание демографической нагрузки на трудоспособное население» [27, с. 135]. В объективизированных моделях последовательно реализуется концептуальный подход, характерный для индустриального этапа социально-экономического развития – считается, что основные виды ценностей создаются в материальном производстве. Прямым следствием такого подхода является то, что процессы регио- нального развития описываются в переменных, характеризующих материальное производство и факторы, от которых оно зависит. Например, в агент-ориентированной модели, представленной в [18], население региона имитируется популяцией агентов-людей с их возрастом, полом, здоровьем, активностью, образованием, сферой деятельности, опытом работы, трудолюбием и доходами. Однако такое разнообразие характеристик, внешне отражающее многоликость человеческого сообщества, не отражает человеческую сущность жителей региона, а лишь позволяет полнее учесть их в модели как ресурс экономического развития. «Интегральной характеристикой «полезности» … человека трудоспособного возраста… является трудовой потенциал, зависящий от уровня его здоровья, образования, трудолюбия и стажа работы» [18, с. 5].

«Одной из причин сохранения традиционного типа экономического развития с его слабой чувствительностью к социальным и экологическим проблемам стало незначительное внимание экономики и ее теории» [8, с. 81] к поиску новых путей социально-экономического развития. «Необходима новая парадигма развития, которая способна обеспечить благосостояние общества» [8, с. 2]. При этом следует так обновить и расширить концептуальные основания комплексного анализа развития региона, чтобы получить возможность «рассмотреть задачи перехода… к устойчивому развитию в контексте человеческого развития» [8, с. 9].

Второе ограничение моделирования проявляется в том, что при редукции социально-экономической реальности региона инновационная деятельность либо вообще не учитывается, либо описывается усеченно. В результате вся система инновационной деятельности (научные, технологические, технические, организационно-предпринимательские, финансовые и коммерческие мероприятия, направленные на формирование и реализацию знаний, технологий и оборудования) редуцируется, а инновации считаются только фактором расширенного развития производственной деятельности. В лучшем случае в моделях рассматривается только часть компонентов инновационной деятельности: технологические и технические составляющие (внедрение известных инновационных технологий), финансовые составляющие (инвестиции), коммерческие составляющие (выпуск и реализация инновационной продукции).

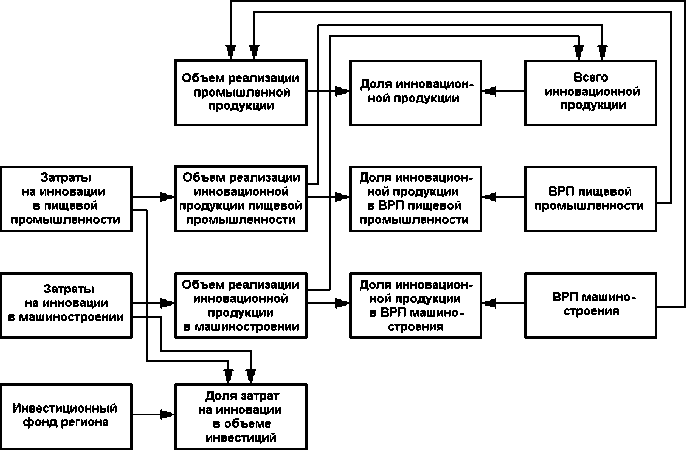

В качестве иллюстрации на рис. 1 представлена схема потоков и причинно-следственных связей в блоке «Инновации», которая типична для

Рис. 1. Когнитивная карта, представляющая потоки и причинно-следственные связи в блоке «Инновации» имитационной модели развития региона (по рис. 9 в [22])

Fig. 1. Cognitive map representing flows and cause-effect relationships in the block of «Innovation» in the imitation model of regional development (according to Fig. 9 in [22])

объективизированных моделей (схема построена на основе соответствующей когнитивной карты из работы [22]).

Данный рисунок наглядно указывает на то, что при моделировании инновационная деятельность действительно учитывается упрощенно, поскольку считается, что затраты на инновации непосредственно приводят к объемам реализации инновационной продукции. Однако сегодня основой развития постиндустриальной экономики (экономики знаний) является процесс разработки и внедрения наукоемких технологий, а не процесс производства товарной продукции. Этот вывод подтверждается тем, что в наиболее развитых странах «объем рынка таких технологий постепенно превысил объем рынка традиционных промышленных товаров» [9]. Таким образом, приведенный выше краткий анализ смысла первых двух ограничений и вытекающих из них следствий дает основания утверждать, что редукция социальноэкономической реальности региона, применяемая в исследованиях, не является адекватной. Будучи вполне пригодной для зрелой фазы индустриального этапа развития, она уже не соответствует реалиям настоящего времени.

Для того чтобы обеспечить адекватность моделей, описывающих динамику развития ре- гиона, нужно расширить состав и структуру моделей. Такое расширение можно выполнить формально, учитывая существенные отличительные черты постиндустриальной экономики:

-

- преобладание рынка новых технологий по отношению к сфере промышленного производства;

-

- возрастание роли третичного сектора, охватывающего непроизводственные услуги, доминирование численности занятых в нем работников (см. в [9]).

Это означает, что в модели процессов, определяющих развитие экономики региона, во-первых, необходимо рассматривать и такую составляющую, как «Производство новых технологий». Во-вторых, при моделировании динамики трудовых ресурсов в регионе следует рассматривать три составляющие: 1) занятые в первичном секторе (в аграрном производстве); 2) занятые во вторичном секторе (в промышленном производстве и сфере производственных услуг); 3) занятые в третичном секторе (в сфере услуг, причем прежде всего ориентированных на производство новых технологий).

Вместе с тем такое обновление моделей, описывающих процессы регионального развития, вводит изменения только в структуру формально- го описания, т.е. в надстроечную часть моделей. В то же время концептуальная основа моделирования остается неизменной. Между тем, чтобы модели стали адекватными новой социально-экономической реальности, нужны изменения и на их концептуальном уровне. Такие изменения прежде всего должны обеспечить адекватное введение обратных связей «Регион → человек» в сценарную модель регионального развития.

Человек в модели регионального развития

Как показывает анализ, последовательное использование человеческих измерений в оценке регионального развития означает введение в соответствующие модели таких переменных, как «качество жизни населения региона», «человеческое развитие» и «инновационная активность». Указанное введение можно осуществить, если расширить состав используемых концептуальных подходов.

Хорошо известны преимущества совместного использования нескольких подходов. Так, в исследовании динамики качества жизни регионального социума применялись системный, структурно-функциональный, сравнительноисторический подходы к разработке проблематики качества жизни в единстве ее субъектного и объектного аспектов (см. [12]). А при комплексном моделировании управления качеством жизни населения региона, описанном в [21], использовались системный, кибернетический, синергетический, комплексный подходы. В этой работе на основе синтеза системного и кибернетического подходов была осмыслена сущность категории «качество жизни населения». При этом в самом общем случае понятие «качество жизни населения» определяется как обобщенная оценка совокупности условий жизни населения, сформировавшаяся в массовом сознании. Комплексное применение возможностей системного и синергетического подходов позволило разработать индикативную модель государственного управления качеством жизни населения региона. А дополнительная опора на кибернетическую парадигму привела к социологической модели такого управления.

Отметим, что адекватное описание качества жизни населения может обеспечить антропный подход («антропоцентрический подход») «к анализу социальных явлений, позволяющий рассматривать качество жизни населения региона с учетом территориальной, временной дифференциации и через призму ценности человеческого фактора» [21, с. 7–8]. В результате становится возможным рассмотреть «качество жизни как отражение целостности человеческого бытия и определяющий фактор развития, выраженный в жизненных силах и в жизненном пространстве человека» [21, с. 9].

Еще один комплексный фактор, который существенно влияет на региональные процессы, отображается понятием «человеческое развитие». Это понятие впервые было введено в научный оборот Программой Развития ООН (ПРООН) в 1990 г. и было осознано как фактор, существенно определяющий вектор развития стран и регионов. С тех пор сущность данного понятия, его возможные применения и методы измерения отображались в ежегодных докладах ПРООН (см., например, [6, 7]). В России также разрабатываются и публикуются доклады о человеческом развитии (см., например, [8]).

В концепции человеческого развития благосостояние человека рассматривается как основная и единственная цель развития. Поскольку расширение возможностей выбора человеком обеспечивает реальность его развития, то такое расширение может считаться наиболее существенной целью общественного развития. Об этом, в частности, сказано в резолюции ООН «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», принятой в сентябре 2015 г.: «Огромное значение для процветания имеет поступательный, всеохватный и устойчивый экономический рост. Достичь его будет возможно только в случае обеспечения совместного пользования богатствами и устранения неравенства по доходам. Мы будем прилагать усилия к формированию динамичной, устойчивой, инновационной и ориентированной на человека экономики» [23, с. 9].

Не вызывает сомнений, что инновационная активность стран и регионов, по сути, определяет вложения в будущие перспективы и потенциал роста валового внутреннего продукта. Формируется экономика знаний, что сопровождается разнообразными изменениями социально-экономических структур. При этом происходит ускоряющееся развитие технологий и переход к новой форме постиндустриального общества, в которой доминирующей ресурсной и экономической ценностью становится «знание» как таковое. «В современных условиях роль знания значительно возрастает по целому ряду причин, среди которых: резкое увеличение удельного веса всех видов коммуникаций в различных секторах производства, бизнеса, научной, образовательной и культурной сферах; гигантское возрастание роли информационных продуктов и услуг, и, наконец, создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное взаимодействие и общение людей» [25, с. 3].

В литературе представлены теоретические и эмпирические исследования инновационной активности стран и регионов в условиях движения к обществу знаний [2, 14, 30 и др.]. В значительной мере они основаны на оценке меры, характеризующей способность создавать, принимать и передавать знания. В частности, в работе [14] определены индикаторы, характеризующие инновационное развитие экономики, и условия, обеспечивающие такое развитие. В частности, индикаторы инновационного развития – это: 1) уровень глобальной конкурентоспособности; 2) уровень человеческого развития; 3) уровень инновационного развития. А индикаторами условий, необходимых для этого, являются: 1) уровень развития высшего образования; 2) уровень доступности образования; 3) уровень развития ИКТ; 4) уровень развития сетевой готовности; 5) уровень ведения бизнеса; 6) уровень экономической свободы.

В концептуальных документах указывалось на необходимость «инновационного социально ориентированного типа экономического развития страны» (см., например, [13]). Это означает, что инновации должны стать ведущим фактором экономического роста, повышения производительности труда. Такое возможно, если растет число предприятий, осуществляющих технологические инновации, и увеличивается доля инновационной продукции в объеме выпуска, а при этом опережающими темпами развивается человеческий потенциал [2]. К тому же ясно, что инновации и инновационная деятельность стран и регионов являются важным инструментом реализации новых стратегических задач.

Использование человеческих измерений при моделировании регионального развития

Для использования человеческих измерений в моделях регионального развития необходимо ввести в эти модели соответствующие переменные, отображающие «качество жизни населения», «человеческое развитие» и «инновационную активность».

В настоящее время задачи операционали-зации таких переменных относятся к интенсивно развивающейся области исследований. При этом, несмотря на наличие множества нерешенных исследовательских и практических вопросов, расширяется практика использования соответствующих индикаторов для формирования различных рейтингов стран, регионов, городов (см., например, [5, 7, 8, 14]).

Например, по мнению С.А. Айвазяна [1], качество жизни населения характеризуется тремя синтетическими параметрами: 1) качество населения; 2) уровень благосостояния; 3) качество социальной сферы. Указанные параметры представляются в виде иерархической системы статистических показателей и оцениваются как свертки соответствующих частных критериев. С другой стороны, И.И. Елисеева предлагает более детальную структуру, позволяющую оценивать качество жизни населения с помощью следующих семи интегральных характеристик: 1) качество населения; 2) благосостояние; 3) условия жизни; 4) информированность населения; 5) социальная безопасность; 6) качество окружающей среды; 7) природно-климатические условия [10]. Существуют и другие многопараметрические подходы к операционализированной оценке качества жизни населения. В плане моделирования процессов регионального развития использование какого-либо известного подхода позволяет вводить в модель измеримый параметр, который вместе с тем лишь опосредованно характеризует качество жизни населения.

По своему смыслу качество жизни населения «должно характеризовать объективные (существенные) обстоятельства жизни человека и определять степень удовлетворения физических, социальных и духовных потребностей людей» [15]. Это означает, что для получения показателей, непосредственно характеризующих качество жизни населения, наиболее подходящими являются социологические методы. Они дают возможность получать от самих людей разнообразную информацию, которая позволяет не только оценить качество жизни, но и охарактеризовать социальную дифференциацию этого качества.

Таким образом, при моделировании регионального развития можно обеспечить обе стороны рассмотрения качества жизни населения: 1) как процесс; 2) как результат. Качество жизни населения как процесс в модели отображается величиной интегрального показателя, который оценивается с помощью определенного набора частных критериев. В зависимости от концепции моделирования такой показатель может использоваться либо в составе переменных, описывающих в модели процесс регионального развития, либо как аргумент в функциональной зависимости одного или нескольких параметров модели (например, коэффициентов, определяющих потоки трудовых мигрантов в регион и из региона внутри страны). В то же время качество жизни населения как результат должно определяться социологическими методами. Результат такого определения должен использоваться в качестве основного критерия для оценки качества процессов регионального развития.

Анализируя человеческое развитие, его рассматривают в международных исследованиях как процесс расширения для людей диапазона доступного им выбора. Считается, что такое расширение, обеспечивающее богатство человеческой жизни, является также и целью развития. Достижение указанной цели «возможно путем укрепления прав и свобод человека, его потенциала и возможностей для долгой, здоровой и творческой жизни» [7, с. 1]. Таким образом, говоря о человеческом развитии, его характеризуют в контексте условий, обеспечивающих «восхождение» человека, переход его «от режима потребления, усвоения культуры в режим созидания и творчества» [29]. Это означает, что между уровнем человеческого развития в регионе и интенсивностью появления в нем инноваций существует положительная обратная связь. Таким образом, создавая и расширяя в регионе условия для человеческого развития, можно сформировать региональную социокультурную среду, благоприятствующую появлению инноваций.

При оценке человеческого развития применяется синтетический показатель человеческого развития – его индекс, для определения которого используются три основных характеристики: 1) долголетие и здоровье (отображается ожидаемой продолжительностью жизни при рождении); 2) способность получать знания (характеризуется средней и ожидаемой продолжительностью обучения); 3) достойный уровень жизни (определяется валовым национальным доходом на душу населения). Кроме того, для детальной характеристики человеческого развития используются: а) индекс человеческого развития, скорректированный с учетом неравенства; б) индекс гендерного развития, сравнивающий человеческое развитие мужчин и женщин; в) индекс гендерного неравенства, акцентирующий расширение прав и возможностей женщин; г) индекс многомерной бедности, измеряющий аспекты бедности, не связанные с доходом [7].

Что касается инновационной активности региона, то в модели его развития должна быть отражена положительная обратная связь между уровнем развития этой активности и численно- стью занятых в третичном секторе экономики. Чем больше указанная численность, тем выше инновационная активность региона и тем привлекательнее он для молодых, амбициозных, стремящихся к инновациям людей. И наоборот, чем ниже инновационная активность региона, тем меньше возможностей он предоставляет для таких людей, тем менее он для них привлекателен, и тем меньшей будет численность тех, кто занят в третичном секторе.

Заметим, что в работе [26] представлена разработка метода оценки инновационной активности региона. Рассматривались десять показателей, характеризующих инновационную деятельность и представленных в статистике: 1) численность персонала, занятого исследованиями и разработками; 2) число созданных передовых производственных технологий; 3) выпуск инновационной продукции; 4) затраты на исследования и разработки; 5) количество выданных патентов и свидетельств; 6) число организаций, имеющих аспирантуру; 7) затраты организаций на обучение и подготовку персонала, связанные с инновациями; 8) число используемых передовых производственных технологий; 9) затраты на технологические инновации; 10) валовый региональный продукт на душу населения. Выполненный анализ показал, что для оценки меры инновационной активности региона можно ограничиться линейной зависимостью от следующих четырех наиболее значимых показателей: 1) число созданных передовых производственных технологий; 2) число используемых передовых производственных технологий; 3) затраты на исследования и разработки; 4) выпуск инновационной продукции.

Некоторые эмпирические аргументы за использование человеческих измерений при моделировании регионального развития

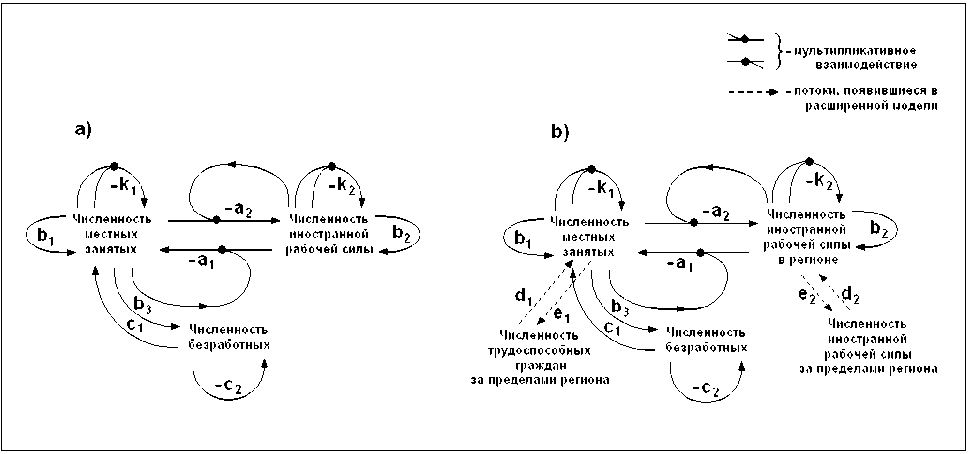

Рассмотрим, к чему приводит отсутствие антропной целевой ориентации в моделях социально-экономического развития регионов. На рис. 2 представлена когнитивная карта причинно-следственных связей, учитываемых при моделировании динамики рабочих мест на рынке труда региона. Вариант а) представляет модель, описанную в работе [28]. Вариант b) отображает расширение модели путем учета потоков, связывающих «Численность трудоспособных граждан за пределами региона» с «Численностью местных занятых» и «Численность иностранной рабочей силы за пределами региона» с «Численностью иностранной рабочей силы в регионе». Теперь модель явно учитывает открытость регионального рынка труда.

Рис. 2. Когнитивная карта, представляющая причинно-следственные связи, которые учитываются при моделировании динамики рабочих мест на региональном рынке труда: а) – модель, использованная в [28, с. 100–103]; б) – модель открытого регионального рынка труда. В соответствии с [28] коэффициенты a1 и a2 учитывают социальное взаимодействие местных занятых и иностранных работников; коэффициенты b1 и b2 – рост численности местных занятых и иностранных работников; коэффициент c1 – трудоустройство безработных; коэффициенты k1 и k2 – эффект мальтузианской ловушки, возникающей, когда рост численности населения опережает экономический рост; коэффициент c2 – сокращение безработицы

Fig. 2. Cognitive map representing cause-effect relationships taken into account in modeling the dynamics of jobs in the regional labor market: a) the model used in [28]; b) the model of an open regional labor market. In accordance with [28, p. 100–103], the coeffi cients a1 and a2 take into account the social interaction of both local and foreign workers employed in the labour market; the coeffi cients b1 and b2 – growth in the number of local employees and foreign workers; coeffi cient c1 – recruitment of unemployed; the coeffi cients k1 and k2 are the effect of the Malthusian trap, which occurs when population growth is ahead of economic growth; coeffi cient c2 – reduction of unemployment

Коэффициенты d1 и e1 отображают приток в регион населения из других регионов России и миграционный отток, а d2 и e2 – потоки трудовых мигрантов в регион и из региона. Причинно-следственные связи, определяющие указанные потоки, различны, что необходимо учитывать при сценарном моделировании динамики развития регионов. В частности, потоки трудовых мигрантов в определенной мере могут регулироваться на региональном и на государственном уровнях. В то же время миграция населения существенным образом определяется качеством жизни в регионе и развитием человека в нем.

Процессы воспроизводства населения в целом и человека с его личностными возможностями в частности определяются многими факто- рами. Они имеют разную природу, воздействуют несогласованно, зачастую разнонаправленно. Тем не менее, за последние 25 лет общая тенденция динамики численности дальневосточного населения устойчиво носит негативный характер. Численность населения ДФО в 2015 г. по сравнению с 1990 г. снизилась на 1,86 млн чел., что составляет около 23 % [19]. Из данных статистики известно, что плотность населения ДФО составляет порядка 1,1 чел./км2 и существенно ниже, чем в других федеральных округах (в среднем по стране она равна 8,3 чел./км2) [20]. Тем не менее, в миграции между регионами России Дальний Восток уже несколько десятилетий выступает в качестве донора и имеет негативный баланс внутрироссийских миграционных потоков, предопределяющий отрицательные значения сальдо миграции (табл.).

Таблица

Динамика миграционных потоков в Дальневосточном федеральном округе за 2000-2 012 гг., чел. [3, с. 72]

Table

Dynamics of migration flows in the Far Eastern Federal District for 2000–2012, persons [3, p. 72]

|

Показатель |

Годы |

||||||

|

2000 |

2005 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

|

|

Число прибывших, всего в том числе из стран дальнего зарубежья Удельный вес, % |

158009 – |

113900 – |

115489 9701 8,4 |

93872 7152 7,6 |

96875 5815 6,0 |

187335 17923 9,6 |

232140 17738 7,6 |

|

Число выбывших, всего в том числе в страны дальнего зарубежья Удельный вес, % |

193761 – |

135499 – |

134688 2690 2,0 |

111791 2100 1,9 |

124319 2820 2,3 |

205101 3309 1,6 |

252021 5544 2,2 |

|

Сальдо миграции |

–35752 |

–21599 |

–19199 |

–17919 |

–27444 |

–17766 |

–19881 |

Основными факторами этого «внутреннего миграционного оттока являются:

-

- продолжающееся падение уровня благосостояния дальневосточников;

-

- недостаточное развитие социальной инфраструктуры в регионе, в целом незначительное количество и низкое качество предоставляемых социальных услуг;

-

- возрастающая зависимость региона от политических и экономических центров страны…» [16, с. 46–47].

Заметим, что именно указанные факторы составляют системообразующее ядро интегративной характеристики «качество жизни населения» региона [21].

Говоря о процессах, обеспечивающих инновационную активность региона, все понимают, что развитие инноваций обеспечивается совокупностью локальных процессов формирования конкретных инноваций. Ясно, что каждая инновация представляет собой конкретный результат человеческого творчества, который проявляется в том или ином изменении в продуктах, процессах и/ или стратегии организации (деятельности), которое обеспечивает формирование дополнительной ценности. Это означает, что развитие инноваций определяется:

-

- теми людьми, которые способны творить и готовы к творчеству;

-

- инновационной ориентацией социокультурной среды региона;

-

- организациями, выполняющими исследования и разработки и создающими новые знания (институты, академии наук, университеты и т.п.

учреждения и организации);

-

- реальной востребованностью инноваций экономикой, властью, обществом;

-

- полнотой и эффективностью инфраструктуры, ориентированной на поддержку инноваций.

Три последних фактора, по сути, определяют размер пространства инноваций региона и в этом качестве являются объектом моделирования [17]. А два первых фактора, формирующие человеческую основу развития инноваций, пока что в моделировании развития региона реально не участвуют.

Вместе с тем инноваторы, т.е. люди, способные творить и готовые к творчеству, появляются из детства, отрочества и юности. Такие люди, как правило, руководствуются высокими целями, идеалами, любовью к делу, которым занимаются. Они всегда инициативны, энергичны, настойчивы, способны учиться на ошибках. Нельзя обязать человека (заставить его) быть инноватором. Им становятся, стремясь к самореализации и самосовершенствованию, преодолевая лень и самоуспокоенность. Вкусив инновационной деятельности, молодой человек обычно стремится продолжать ее – сама такая деятельность выступает как мощный мотивационный фактор.

Говоря об инновационном потенциале такой большой страны, как Россия, нельзя не учитывать неравномерность его распределения. В частности, рейтинг инновационной активности г. Москвы, где отмечена максимальная инновационная активность, в 2014 г. в 853 раза превысил рейтинг инновационной активности Ненецкого автономного округа, в котором имела место минимальная инновационная активность. А отношения верхней децили вариационного ряда инновационной активности регионов (Новосибирская область) к нижней децили (Республика Дагестан) составляет 0,1635/0,0043 = 38 [11].

Можно полагать, что на миграционную привлекательность того или иного региона для выпускников школ существенно влияет и инновационная активность этого региона. Благодаря этому формируется положительная обратная связь: выпускники школ, ориентированные на самореализацию и самосовершенствование, стремятся в инновационно активные регионы, увеличивая их инновационный потенциал и результирующую инновационную активность.

Опосредованную картину регионального разреза влияния указанной обратной связи отображает структура миграционных потоков выпускников школ в ДФО РФ.

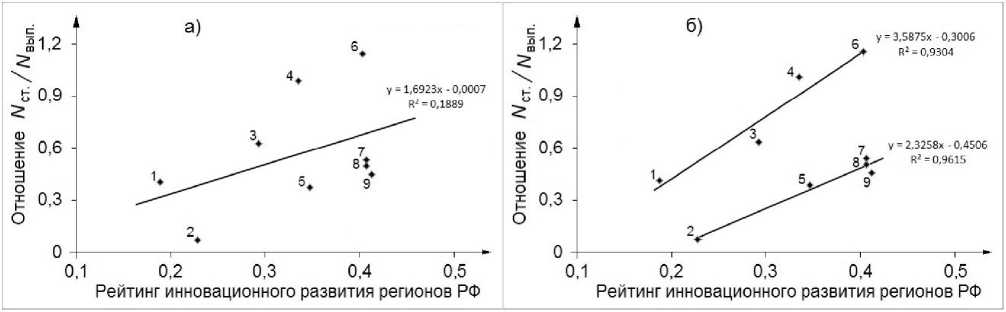

Из рис. 3 видно, что при рассмотрении всех субъектов ДФО РФ обнаруживается слабая положительная корреляционная зависимость между миграционной привлекательностью региона (для выпускников школ) и уровнем инновационной ак- тивности региона. В указанном случае линейный тренд в варианте а) на рис. 3, по сути, играет роль линии дискриминации, разделяющей две совокупности субъектов ДФО РФ.

Если рассмотреть любую из этих совокупностей субъектов ДФО РФ независимо от другой совокупности, как это представлено в варианте б) на рис. 3, то каждая из них описывается своей сильной положительной корреляционной зависимостью.

Такая формальная процедура разделения всех субъектов ДФО приводит к следующим двум совокупностям. Первая из них содержит приграничные южные регионы ДФО РФ: Еврейская автономная область, Амурская область, Приморский край, Хабаровский край. А во вторую совокупность входят остальные регионы ДФО РФ: Чукотский автономный округ, Сахалинская область, Магаданская область, Камчатский край, Республика Саха (Якутия). Анализ комплекса характеристик рассматриваемых регионов (социальных, экономических, географических и иных) позволяет выявить естественные факторы, которые определили указанную группировку субъектов ДФО РФ.

Рис. 3. Корреляционное поле «рейтинг инновационной активности региона – отношение числа первокурсников к числу выпускников школ в регионе», построенное по данным из [5] и [11] для субъектов ДФО РФ: 1 – Еврейская автономная область; 2 – Чукотский автономный округ;

3 – Амурская область; 4 – Приморский край; 5 – Сахалинская область; 6 – Хабаровский край;

7 – Магаданская область; 8 – Камчатский край; 9 – Республика Саха (Якутия). Представлены варианты линейной аппроксимации: а – общий тренд по всем субъектам ДФО РФ; б – раздельные тренды по двум совокупностям субъектов ДФО РФ

Fig. 3. Correlation fi eld «the rating of innovation activity in the region - the ratio of the first-year students number to the number of school leavers in the region», constructed according to the data from [5] and [11] for the subjects of the Russian Federation Far Eastern Federal District: 1 – Jewish Autonomous Region; 2 – Chukotka Autonomous district; 3 – Amur Region; 4 – Primorye Territory; 5 – Sakhalin Region; 6 – Khabarovsk Territory; 7 – Magadan Region; 8 – Kamchatka Territory; 9 – The Republic of Sakha (Yakutia). The variants of linear approximation are presented: a – general trend for all subjects of the Russian Federation Far-Eastern Federal District; b – separate trends for two sets of subjects of the Far Eastern Federal District

Заключение

Из всего сказанного следует, что в прикладном плане использование человеческих измерений при моделировании регионального развития, прежде всего, означает:

-

- комплексное использование характеристики «качество жизни населения» региона (и как фактора, влияющего на параметры модели, и как критерия качества регионального развития);

-

- применение характеристики «инновационная активность региона» в составе факторов, определяющих темпы социально-экономического развития региона;

-

- введение характеристики «инновационная привлекательность региона» в совокупность факторов, от которых зависят миграционные намерения молодежи и их реализация после завершения среднего (высшего) образования.

Ясно, что потенциал использования человеческих измерений в моделях развития региона не исчерпывается указанными аспектами. Предстоят разнообразные исследования, призванные, в первую очередь, ответить на следующие концептуальные вопросы:

-

- Как возможно устойчивое и соответствующее реалиям XXI в. развитие региона, если в нем наблюдается устойчивый миграционный отток молодого населения?

-

- Каковы возможные механизмы-акселераторы регионального развития?

-

- Как обеспечить опережающий рост третичного сектора экономики в регионе, который не воспринимается как инновационно привлекательный?

Такого рода вопросы представляют собой и «социальный заказ» на исследования, и интеллектуальный вызов для исследователей, сфера интересов которых – региональное развитие.

Список литературы К вопросу о моделировании регионального развития

- Айвазян С.А. К методологии измерения синтетических категорий качества жизни населения//Экономика и математические методы. 2003. Т. 39. С. 33-53

- Алексеева И.Ю. Общество знаний и гуманитарные технологии//Философия науки. 2011. № 16. URL: http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/5986 (дата обращения: 20.06.2018)

- Бережнова Е.И., Виценец Т.Н. Особенности развития миграционных процессов на Дальнем Востоке//Известия УрГЭУ. 2014. № 2 (52). С. 69-75

- Борисов Е.Ф. Основы экономики: учеб. для студ. сред. спец. учеб. заведений. М.: ЮРИСТЪ, 1999. 336 с

- Высшая школа экономики: рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации в 2014 году. URL: http://gtmarket.ru/news/2014/03/13/6628 (дата обращения: 20.06.2018)

- Доклад о развитии человека 2010. Реальное богатство народов: пути к развитию человека. М.: Весь Мир, 2010. 239 с

- Доклад о человеческом развитии 2015. Труд во имя человеческого развития. URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr15_standalone_overview _ru.pdf (дата обращения: 11.08.2016)

- Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации 2013. Устойчивое развитие: вызовы Рио/под общ. ред. С.Н. Бобылева. М.: ООО «РА ИЛЬФ», 2013. 202 с

- Дугин А.Г. Обществоведение для граждан Новой России. URL: http://rudocs.exdat.com/docs/index-48307.html?page=15 (дата обращения: 03.08.2016)

- Елисеева И.И. Социология. М.: ЭКОС, 2003. 656 с

- Кашницкий И.С., Мкртчян Н.В., Лешуков О.В. Миграция молодежи в России//Демоскоп Weekly. 2016. № 703-704. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2016/0703/demoscope703.pdf (дата обращения: 03.08.2016)

- Колчина Н.О. Динамика качества жизни регионального социума (на примере республики Мордовия): дис. … канд. соц. наук. Саранск: МГУ им. Н.П. Огарева, 2011. 214 с

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года. URL: http://government.ru/info/6217/(дата обращения: 03.08.2016)

- Кораблева О.Н., Калимуллина О.В., Магомедова В.Р. Оценка инновационной активности стран на основе индексации и формирования рейтингов: проблемы и перспективы//Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2017. Вып. 6. 2017. URL: https://cyberleninka.ru/.../otsenka-innovatsionnoy-aktivnosti-stran-na-osnove-indeksat (дата обращения: 03.08.2016)

- Котов А.И. Качество жизни как инструмент инновационного развития экономики//Экономический портал. URL: http://institutiones.com/innovations/2500-kachestvo-zhizni-kak-instrument-innovacionnoj-ekonomiki.html (дата обращения: 03.08.2016)

- Крепский А.П. Миграционные процессы на Дальнем Востоке: от регулирования к управлению//Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2011. № 31. С. 43-47

- Макаров В.Л., Айвазян С.А., Афанасьев М. Ю., Бахтизин А.Р., Нанавян А.М. Моделирование развития экономики региона и эффективность пространства инноваций//Форсайт. 2016. Т. 10, № 3. С. 76-90

- Макаров В.Л., Бахтизин А.Р., Сушко Е.Д. Агент-ориентированная социо-эколого-экономическая модель региона//Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2015. Т. 11, № 3 (288). С. 2-11

- Мотрич Е.Л. Демографический потенциал Дальнего Востока России: источники формирования. URL: https://eastrussia.ru/upload/iblock/671/3_Motrich.pdf (дата обращения: 03.08.2016)

- Мотрич Е.Л., Найден С.Н. Влияние социально-демографической ситуации на трудовую миграцию: дальневосточный вектор//Проблемы прогнозирования. 2009. № 5. С. 134-146

- Нагимова А.М. Государственное управление качеством жизни регионального социума: методология оценки эффективности: автореф. дис. … д-ра соц. наук. Казань: Уфа, 2011. 45 с

- Омаров Ш.А. Системно-динамическая модель устойчивого развития региона//Бизнес Информ. 2012. № 12. С. 353-360

- Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года: Резолюция ГА ООН от 25.09.2015 г. URL: http://docs.cntd.ru/document/420355765 (дата обращения: 03.08.2016)

- Сидоркина З.И. Территориальные особенности организации и социальной самоорганизации населения в макрорегионе: Дальний Восток России: автореф. дис. … д-ра географ. наук. Пермь: ПГНИУ, 2013. 35 с

- Сильянов Е.А. Инженерия знаний как фактор развития современного общества: дис. … канд. филос. наук. Владивосток, 2005. 148 с

- Трофимов В.М. Разработка метода оценки инновационной активности региона//Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский государственный университет экономики и права). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-metoda-otsenki-innovatsionnoy-aktivnosti-regiona (дата обращения: 03.08.2016)

- Фрисман Е.Я., Хавинсон М.Ю., Аносова С.В., Неверова Г.П., Мищук С.В., Комарова Т.М., Кулаков М.П., Курилова Е.В., Суховеева А.Б. Комплексный анализ и моделирование сценариев демографического и экономического развития региона в контексте реализации крупных инвестиционных проектов (на примере Еврейской автономной области). Владивосток: Дальнаука, 2014. 163 с

- Фрисман Е.Я., Хавинсон М.Ю., Аносова С.В., Фишман Б.Е., Петров Г.И. Системная динамика регионального развития: подходы к моделированию блока экономики (на примере Еврейской автономной области)//Пространственная экономика. 2007. № 3. С. 134-146

- Чудаков Д.А. Вариантный подход к формированию инвестиционной динамики регионального развития: дис. … канд. эконом. наук. Воронеж: ПГНИУ, 2006. 197 с

- Шамардин Н.Н. «Общество знаний»: философско-методологическая критика понятия. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/obschestvo-znaniy-filosofsko-metodologicheskaya-kritika-ponyatiya (дата обращения: 03.08.2016)

- Щукина М.А. Проблема саморазвития личности в парадигме культурно-исторической психологии//www.psyedu.ru'>Психологическая наука и образование. 2014. Т. 6, № 4. С. 81-92