К вопросу о нормотворческом потенциале языка СМИ

Автор: Петрова Наталья Евгеньевна, Шмыкалова Ирина Александровна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Дискурс СМИ

Статья в выпуске: 6 т.14, 2015 года.

Бесплатный доступ

Исследуются два типа конструкций, которые, активизируясь в языке СМИ, претендуют на узуализацию и потенциальную нормативность. Во-первых, это конструкция на базе причастия, образцом для которой послужили формы превосходной степени качественных прилагательных со вспомогательным словом самый. Во-вторых, это субстантивно-определительные обороты с анафорическим местоимением в этой связи и в этом свете, использующиеся в качестве внутритекстовых связочных средств. Конструкция типа самый читаемый пока не является нормативной, ее образование обусловлено грамматическим синкретизмом причастия и его способностью к адъективации. В качестве базовой единицы, как правило, используется страдательное причастие настоящего времени, однако в эту конструкцию постепенно вовлекаются страдательные причастия с творительным субъекта, а также действительные причастия настоящего времени. Устойчивые обороты в этой связи, в этом свете конкурируют с синонимичными предложно-падежными сочетаниями в связи с этим и в свете этого, но, в отличие от последних, не имеют статуса нормативных и даже не фиксируются в словарях. Сейчас есть тенденция к преимущественному употреблению оборота в этой связи. Оборот в этом свете пока конкуренцию проигрывает, но в языке СМИ его употребление постепенно активизируется. Отмеченные явления в области грамматики находятся в русле общих тенденций к интеллектуализации языка и множественности обозначающих для одного и того же обозначаемого.

Дискурссми, нормативность, речевая конкуренция, связочные конструкции, причастие

Короткий адрес: https://sciup.org/147219360

IDR: 147219360 | УДК: 811.161.1

Текст научной статьи К вопросу о нормотворческом потенциале языка СМИ

Дискурс современных СМИ, являя собой мощный источник языковых новаций и образцов для подражания, по общему признанию лингвистов,«становится эталонным нормотворческим фактором» (цит. по: [Ильясова, 2009. С. 12]). Влияние языка СМИ на литературный язык наиболее активно изучается в следующих аспектах: нарушение сложившихся норм; формирование новых стилистических норм в результате характерного именно для языка СМИ размывания границ между книжно-письменными стилями и разговорной речью; англоязычное влияние на лексику, формо- и словообразование; использование манипулятивных технологий и речевая агрессия. Большое внимание при этом совершенно справедливо уделяется описанию ошибок и нарушений нормы в языке СМИ, но необходимы также фиксация перспективных речевых явлений, закрепляющихся в практике общего употребления, и анализ их коммуникативного потенциала.

В данной статье рассматриваются два типа конструкций, приобретающих статус узуальных, а следовательно, и потенциально нормативных. Один из них – конструкция на базе причастия , образцом для которой послужили аналитические формы превосходной степени качественных прилагательных со вспомогательным словом самый. Второй – субстантивно-определительные обороты с анафорическим местоимением в этой связи и в этом свете , использующиеся в качестве внутритекстовых связочных средств.

Конструкция, которую условно можно назвать «превосходной степенью» причас-

Петрова Н. Е., Шмыкалова И. А. К вопросу о нормотворческом потенциале языка СМИ // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 6. С. 171–176.

ISSN 1818-7919

Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 6: Журналистика

тия, регулярно используется в дискурсе СМИ для обозначения коммуникативно важного признака предмета:

Песни этой певицы признают самыми оплачиваемыми (Т/к 1-й. 01.01.2010); Казна сельского поселения заполняется двумя налогами - земельным и имущественным. Самый собираемый - земельный (Литературная газета. 2012. № 22); Самым награждаемым теледеятелем наряду с Еленой Масюк стал Леонид Парфенов (Там же. 2013. № 8); Самый задаваемый мне вопрос был: а зачем проводить эту конференцию? (М. Ходорковский. Т/к РЕН-ТВ. 26.04.2014); Один из самых ярких и посещаемых стендов принадлежит телеканалу « Звезда » (т/к «Звезда». 06.09.2014); Самое читаемое за сутки… за неделю… за месяц (название рубрики на news.rambler.ru/ 27503904); Спортсмена будет ждать комната на шестерых на самой охраняемой улице Претории (Время. Т/к 1-й. 21.10.2014); Самой обсуждаемой и самой ожидаемой новостью недели стало обращение Президента к Федеральному собранию (Воскресное время. Т/к 1-й. 07.12.2014) .

Смысловой потенциал и прагматические функции таких номинаций более подробно рассматривались нами в статье Н. Е. Петровой [2012]. Конструкция «самый + причастие» не является нормативной, но возможность ее образования обусловлена известным грамматическим синкретизмом причастия и его способностью к адъективации. В качестве базовой единицы, как правило, используется страдательное причастие настоящего времени. С нашей точки зрения, это связано с тем, что именно страдательное причастие настоящего времени способно развивать значение узуального или потенциально возможного действия и одновременно абстрагироваться от представления о его производителе. Таким образом, действие, извне направленное на предмет, становится знаком определенного качественного признака предмета, каузирующего это действие. Например, действие, выраженное причастием обсуждаемый , становится знаком таких качеств того или иного события, как важность, актуальность, социальная значимость, скандальность и проч. Конкретная интерпретация смысла конструкции типа самый обсуждаемый зависит от лексического значения глагола, контекста и фонда знаний адресата текста.

В то же время образование подобных форм «превосходной степени» постепенно расширяется за счет вовлечения в эту конструкцию неадъективированных страдательных причастий, управляющих творительным субъекта, а также действительных причастий настоящего времени, сохраняющих отчетливую процессуальную семантику:

Самая ожидаемая россиянами машина провалила краш-тесты (Дни.ру. 01.05.2011); Эта столица (Лондон. - Н. П. , И. Ш. ) не самая посещаемая россиянами (т/к «Волга». 06.04.2012); «Торпедо» находится в списке самых мало бросающих команд (т/к «Россия» 02. 03.10.2013); Меньшов, наверное , самый снимающийся режиссер (т/к 1-й. 17.09.2014 ) ; В Великобритании сейчас она из наиболее популярных, наиболее продающихся певиц – Кэти… Она грузинка (ПравДа. ОРТ. 25.11.2014).

Сохранение причастиями залоговой и временной семантики в конструкциях с адъективным показателем степени интенсивности признака свидетельствует об их грамматической амбивалентности. Узуализация таких конструкций свидетельствует об их коммуникативно-прагматической перспективности и, возможно, дает начало формированию категории степени сравнения у причастий.

Конструкции другого типа – устойчивые обороты в этой связи, в этом свете - являются средствами когезии. В речи эти субстантивно-определительные обороты конкурируют с синонимичными предложнопадежными сочетаниями в связи с этим и в свете этого, в свете этого / этой N 2 , но, в отличие от последних, не имеют статуса нормативных. Парадигмы в этой связи - в связи с этим, в этом свете – в свете этого, в свете этого / этой N 2 аналогичны с точки зрения структуры и проявляют определенное семантическое сходство, выражая отношения обусловленности. Но если члены первой парадигмы указывают на отношения причины, мотива, повода, то члены второй выражают обобщенный смысл ‘с точки зрения чего-либо, в соответствии с чем-либо’ (см.: [МАС. С. 45; Рогожникова, 1991. С. 69]). Отношения конкуренции внутри каждой парадигмы имеют как сходство, так и различия.

Конкуренция местоименно-определительного выражения в этой связи и предложно-именного сочетания в связи с этим особенно выражена в анафорической позиции непосредственно на стыке предложений в тексте: 1 198 и 2 023 употребления в базе данных НКРЯ соответственно. Обороты полностью взаимозаме-нимы, но вариант в этой связи характеризуется определенной семантической ущербностью, потому что при его употреблении нарушаются правила использования местоимений: входящее в состав оборота указательное местоимение этой не соотносится ни с одним словом или выражением в контексте «слева», а слово связь не может быть именем этого контекста, например:

Смена власти в стране сопровождалась массовыми манифестациями и столкновениями. В этой связи ряд стран, в том числе и Россия, рекомендовали своим гражданам покинуть Тунис («Самолет “Трансаэро”» вылетел в Тунис за туристами из России» // http://www.rbcdaily.ru , 2011 – прим. НКРЯ).

Оборот в этой связи оказывается лишенным референтного значения и, таким образом, не может пониматься на основе прямых значений его компонентов. Семантика его «грамматична», а не «лексична»: не обозначая никакой определенной «связи», оборот в этой связи служит своеобразной формулой перехода от одной мысли к другой. Отсюда вытекает его смысловая и синтаксическая автономность в предложении «справа». Сам по себе оборот в этой связи не может быть квалифицирован как член предложения, допустим, как обстоятельство причины. Выполняя связочно-указательную функцию, он, с нашей точки зрения, является функциональным аналогом союза.

Возможно, именно семантическая алогичность позволяет квалифицировать этот оборот как «неправильный» (см.: [Петрова, Шмыкалова, 2011]). Вызывает удивление, что эта связочная конструкция, несмотря на очевидную идиоматичность, отсутствует в большинстве толковых словарей русского языка (см., например: [МАС; ТСРЯ]), в том числе в «Словаре эквивалентов слова» Р. П. Рогожниковой. При этом она регулярно воспроизводится в речи, особенно активно используется в медийных текстах, в устной речи на телевидении, в публичных выступлениях политиков и общественных деятелей.

Конкурирующее предложно-местоименное сочетание в связи с этим , напротив, лишено идиоматичности и абсолютно логично с точки зрения смыслового содержания его компонентов, ср.:

* Смена власти в стране сопровождалась массовыми манифестациями и столкновениями. В связи с этим ряд стран, в том числе и Россия, рекомендовали своим гражданам покинуть Тунис.

В данном варианте текста субстантивированное местоимение этим , замещая контекст «слева», определенно указывает на обусловливающую ситуацию ( Смена власти в стране сопровождалась массовыми манифестациями и столкновениями) . Таким образом, выражение в связи с этим , в отличие от местоименно-определительного сочетания в этой связи , не только выполняет функцию логической связки между предложениями текста, но и в предложении «справа» занимает вполне отчетливую позицию обстоятельства причины.

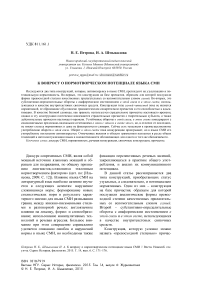

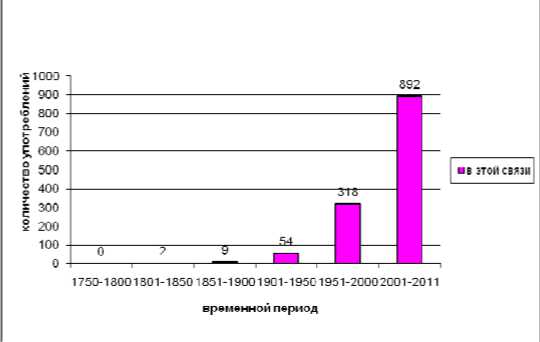

Динамику речевой конкуренции функционально-смысловых аналогов в этой связи и в связи с этим характеризуют статистические показатели. Анализ базы данных НКРЯ (газетный корпус) показал следующее. В начале XXI в. за период 2001– 2011 гг. частотность употребления именного выражения в этой связи увеличивается почти в два с половиной раза по сравнению с его функционированием в течение всего ХХ в. (рис. 1). Использование предложного сочетания в связи с этим возрастает только в полтора раза (рис. 2).

Таким образом, есть основания предположить, что в перспективе конкуренцию выиграет «неправильный» вариант связочного средства. Видимо, следует узаконить нормативный статус оборота в этой связи в новых изданиях толковых словарей русского языка.

Теперь обратимся к той парадигме связочных конструкций, где базовой является единица свет . Выражение в этом свете выступает функционально-смысловым эквивалентом конструкций, образованных на базе предлога (или его аналога), в свете этого N 2 , в свете этого , ср.:

Именно американские друзья Текебаева настойчиво проталкивали через него идею необходимости перехода страны на парламентские рельсы. В этом свете совершенно

Рис. 1. Динамика употребления в речи в этой связи : 1901–2000 гг. – 372 употребления; 2001–2011 гг. – 892

Рис. 2. Динамика употребления в речи в связи с этим : 1901–2000 гг. – 972 употребления; 2001–2011 гг.: 1 356

логичным представляется и намерение Те-кебаева стать спикером нового парламента (Изв. 02.08.2010 – прим. НКРЯ); Это («Все, съезжаем» – таковы были последние слова пилота самолета Ту-154, потерпевшего 22 августа катастрофу под Донецком. На профессиональном сленге это означает «падаем». В свете этой и предыдущей крупной авиакатастрофы в аэропорту Иркутска настало время без гнева и пристрастия взглянуть на положение дел в российской гражданской авиации… (Труд-7. 22.09.2006 – прим. НКРЯ); Дальнейшее совершенствование кремниевых интегральных схем невозможно без уменьшения размеров логических затворов и элементов памяти до нескольких нанометров. В свете этого весьма перспективной выглядит технология координатных нанокомпьютеров, состоящих из двух перекрещивающихся наборов нанопроводников (Наука и жизнь. 2006 – прим. НКРЯ).

Анализ базы данных основного корпуса НКРЯ позволяет выявить следующие тенденции. Первоначально в качестве связочных конструкций конкурировали варианты с предлогом: в свете этого / этой N2 и в свете этого. В примерах, относящихся к временному интервалу от начала XX в. до середины 1980-х гг., доминирует вариант в свете этого (этой) N2 (21 против 1), а в последующий период вплоть до настоящего времени начинает преобладать вариант в свете этого (28 против 15). При этом в речи достаточно активно использовалась и используется давно известная фразеологизи-рованная субстантивно-определительная конструкция в (каком) свете: представить в розовом (черном, невыгодном и т. п.) свете. Эта конструкция выражает нерелятивную семантику ‘в том или ином виде, с какой-либо стороны’, функционирует в контексте с глаголами типа видеть, показать, представлять кого-, что-нибудь и никак не может конкурировать с указанными выше связочными предложно-падеж-ными сочетаниями.

Однако в последние десятилетия активизировался третий вариант связочной конструкции с компонентом свет – субстантивноопределительное сочетание в этом свете. Самый ранний случай употребления этого сочетания в материалах НКРЯ относится к 1927 г.: Вскорости последовало желанное согласие Зины Васильевны на вступленье в брак, и в этом свете самая манюкинская поломка выглядела как скромный предсвадебный подарок судьбы, за которым должны были последовать и другие (Л. М. Леонов. Вор. Ч. 3). Частотность его употребления увеличивается к 80-м гг. XX в., причем в газетном корпусе НКРЯ случаев употребления этого оборота зафиксировано почти в два раза больше, чем в основном корпусе (74 против 41). Как правило, оборот в этом свете выполняет связующие функции на уровне текста, хотя в составе предложения «справа» может занимать как анафорическую позицию (см. пример выше), так и интерпозицию: В официальную концепцию « счастья » советских граждан 1950–1960-х годов (будь это позднесталинская модель народа-победителя или хрущевская модель народа, готовящегося жить при коммунизме) оказалась включенной не только общественная, но и частная жизнь. Так что совершенно неудивительно в этом свете , что более молодые респондентки в нашем проекте демонстрировали большее сосредоточение на интересах семьи, более высокую ценность чувств и личных отношений и, в конечном итоге, большую « счастливость » (Р. Черепанова. «Зачем мне утюги?» // «Неприкосновенный запас». 2009 – прим. НКРЯ).

Оборот в этой связи находится на определенной ступени грамматикализации, поскольку налицо десемантизация базового слова, сопровождаемая разрушением ти- пичных для него синтагматических связей, но при этом остается в парадигме существительного свет. Конструкциив свете этого и в этом свете, подобно паре в связи с этим и в этой связи, являются абсолютными синонимами и взаимозаменимы в любом контексте. При этом у варианта в этом свете наблюдается примерно та же семантическая «ущербность», что и у оборота в этой связи (отсутствие выраженного референта). Полагаем, что базой для формирования связки в этом свете не могло быть нерелятивное устойчивое сочетание в (каком) свете, жестко связанное в употреблении с небольшой группой глаголов определенной семантики. Можно предположить, что это результат трансформации релятива в свете, который демонстрирует проницаемость, допуская замену местоимения-существительного на местоимение-прилагательное (см. анализ примера в отношении экономики – в экономическом отношении в статье [Всеволодова и др., 2003. С. 47]). Поскольку структурносемантические и функциональные отношения между связками в свете этого и в этом свете очень похожи на соответствующие отношения между связкамив связи с этим и в этой связи, то существенным фактором проницаемости релятива в свете могла быть аналогия с оборотом в этой связи. Пока еще связочный оборот в этом свете является единицей речи, он не зафиксирован в словарях русского языка (см., например: [МАС; ТСРЯ, Рогожникова, 1991]). Однако влияние дискурса СМИ может способствовать постепенному вхождению этого сочетания в общее употребление и приобретению им статуса нормативного.

Рассмотренные нами речевые факты интересны тем, что демонстрируют определенные тенденции в области грамматики современного русского языка. Подобные употребления языковых единиц наиболее активны в медиатекстах, под влиянием которых становятся популярными и проникают в тексты других стилей и жанров. С нашей точки зрения, образование форм «превосходной степени» причастия находится в русле общей тенденции к интеллектуализации языка СМИ, демонстрируя стремление говорящих к информативности текста и объективности подачи информации. Активизация связочных конструкций-«перевертышей» в этой связи, в этом свете демонстрирует характерное для современ- ной речи явление избыточной синонимии, которая в данном случае обусловлена не заимствованием (что бывает чаще всего), а природой производного отыменного предлога, хранящего в своей структуре «память» о базовом существительном.

Список литературы К вопросу о нормотворческом потенциале языка СМИ

- Всеволодова М. В., Клобуков Е. В., Кукушкина О. В., Поликарпов А. А. К основаниям функционально-коммуникативной грамматики русского предлога//Вестн. Моск. гос. ун-та. Сер. 9. Филология. 2003. № 2. С. 17-59.

- Ильясова С. В., Амири Л. П. Языковая игра в коммуникативном пространстве СМИ и рекламы. М.: Флинта, 2009. 296 с.

- Словарь русского языка: В 4 т. 3-е изд., стереотип./Под ред. А. П. Евгеньевой. М.: Рус. яз., 1988. Т. 4. 800 с.

- Петрова Н. Е. Об одном способе обозначения качественного признака в дискурсе СМИ//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2012. Т. 11, вып. 11: Журналистика. 2012. С. 118-124.

- Петрова Н. Е., Шмыкалова И. А. Предлог в связи с и его речевые конкуренты//Русскийязык вшколе. 2011. № 8. С. 61-66.

- Рогожникова Р. П. Словарь эквивалентов слова: наречные, служебные, модальные единства. М.: Рус. яз., 1991. 254 с.

- Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов/Ин-т русского языка им. В. В. Виноградова РАН; под ред. Н. Ю. Шведовой. М.: Изд. центр «Азбуковник», 2007. 1175 с.