К вопросу о переходе от среднего палеолита к верхнему на территории Монголии: результаты последних исследований

Автор: Деревянко А.П., Кандыба А.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XV, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521498

IDR: 14521498

Текст статьи К вопросу о переходе от среднего палеолита к верхнему на территории Монголии: результаты последних исследований

Переход от среднего палеолита к верхнему представляет собой сложнейший этап эволюции человечества. Поэтому изучение так называемых “пограничных” памятников является одной из первоочередных задач, позволяющих помочь в решении данной проблемы.

Одним из таких объектов является археологический объект Мойлтын-Ам, являющийся первым стратифицированным памятником, обнаруженным на территории Монголии и изучавшимся многими исследователями [Окладников, 1981; Jaubert, Bertran, Fontugne et al, 1998].

В настоящей работе автор намерен дать технико-типологический анализ археологического материала, полученного в результате раскопок Совместной советско-монгольской экспедиции под руководством А.П. Деревянко в 1985–86 гг., и, по предварительным результатам, относимых авторами данной статьи к двум крупным культурно-хронологическим подразделениям: среднему и верхнему палеолиту.

Общая численность комплекса, относящегося к среднему палеолиту, составляет 259 экз.

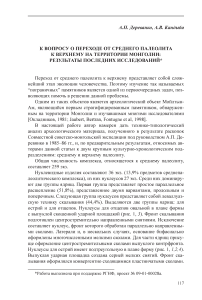

Нуклевидные изделия составляют 36 экз. (13,9% предметов среднепалеолитического комплекса), из них нуклеусов 27 экз. Среди них доминируют две группы ядрищ. Первая группа представляет простое параллельное расщепление (51,8%), представленное двумя вариантами, продольным и поперечным. Следующая группа нуклеусов представляет собой леваллуаз-скую технику скалывания (44,4%). Выделяются две группы ядрищ: для острий и для отщепов. Нуклеусы для отщепов овальной в плане формы с выпуклой скошенной ударной площадкой (рис. 1, 3 ). Фронт скалывания подготовлен центростремительно направленными снятиями. Исключение составляет нуклеус, фронт которого обработан параллельно направленными сколами. Латерали и, в нескольких случаях, основание бифасиально оформлены многочисленными мелкими сколами. Для части ядрищ присуще оформление центростремительными сколами выпуклого контрфронта. Нуклеусы для острий имеют подтреугольную в плане форму (рис. 1, 1,2,4 ). Выпуклая ударная площадка создана серией мелких снятий. Фронт скалывания оформлялся конвергентно сходящимися пластинчатыми сколами.

Рис. 1. Среднепалеолитический комплекс памятника Мойлтын-Ам.

Латерали подготовлены бифасиальными мелкими сколами. В единственном случае представлено торцовое расщепление, ориентированное на получение пластинчатых заготовок.

Индустрия сколов составляет 210 экз. (81,1% предметов среднепалеолитического комплекса). Наиболее представительна группа отщепов (42,9%). Среди определимых дорсальных поверхностей доминирует параллельная однонаправленная (61,2%). Среди вторичных сколов (28,4%) больше всего предметов крупных размеров (46,2%). Обломки (13,8%) также представлены преимущественно крупными экземплярами. Первичных сколов немного (7,1%). Технические сколы (2,9%) большей частью являются продольно- и поперечно-краевыми снятиями (83,3%). Определимые остаточные ударные площадки в основном гладкие (72,1%). Следующими по представительности группами являются естественные (16,2%) и фасе-тированные (8,1%) площадки. Пластины в индустрии (8,5%), в основном, средних размеров (55,6%), значительно меньше крупных (33,3%) и мелких

(11,1%). Огранка дорсала преимущественно параллельная однонаправленная, но в тоже время имеет место параллельная бинаправленная и ортогональная. Определимые остаточные ударные площадки гладкие, в единичных случаях представлены фасетированная и линейная.

Орудийный набор составляет 19 экз. (7,3% предметов среднепалеолитического комплекса). Среди орудий наиболее многочисленны сколы с ретушью (31,4%). Другой представительной группой являются леваллуаз-ские острия и отщепы (26,3%) (рис. 1, 5,7 ). Заметное место занимают выемчатые орудия (15,8%). Единичными предметами представлены одинарное продольное прямое скребло, зубчато-выемчатое и шиповидное орудия, чоппер с выпуклым рабочим краем (рис. 1, 6 ) и пластина с ретушью.

Вторичная обработка представлена техникой оббивки, ретушью и ан-кошем. Подавляющее количество орудий создано при помощи постоянной чешуйчатой ретуши. Анкош создавался двумя способами: ретушированием и одним снятием. Оббивка применялась в одном случае для оформления чоппера.

Подводя итог анализу коллекции среднепалеолитического комплекса, можно утверждать, что в основе первичного расщепления лежат две технологии: простая параллельная и леваллуазская. В орудийном наборе весомую долю занимает леваллуазский компонент. Вторичная обработка демонстрирует приемы оформления орудий, характерные для среднего палеолита. Отмечается представительная группа пластин в индустрии сколов. С учетом всех особенностей среднепалеолитический комплекс можно назвать леваллуазским непластинчатым.

Общая численность комплекса, отнесенного авторами данного исследования к ранней поре верхнего палеолита, 878 экз.

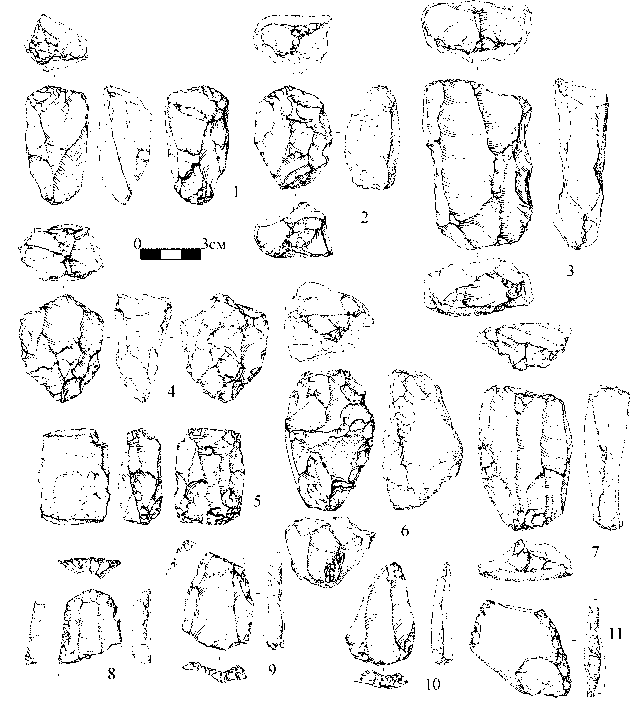

Нуклевидные изделия насчитывают 94 экз. (10,7% предметов ранневерхнепалеолитического комплекса), из них нуклеусов 64 экз. Наиболее многочисленной группой являются одноплощадочные монофронтальные нуклеусы простого параллельного принципа расщепления (62,9%) продольной (рис. 2, 1 ) и поперечной ориентаций скалывания. Группа двуплощадочных бифронтальных ядрищ (4,8%) демонстрирует ту же параллельную систему расщепления. Организация новой ударной площадки и нового фронта скалывание производилось, когда становилось невозможным снятие целевых сколов в рамках предыдущего расщепления. Для получения пластинчатых заготовок использовались двуплощадочные монофронтальные ядрища овальной в плане формы (17,7%) (рис. 2, 2,3,6,7 ). Торцовые ядри-ща (9,8%) также предназначались для получения пластинчатых заготовок (рис. 2, 5 ). Небольшой, но выразительной группой представлены леваллу-азские нуклеусы для отщепов и острий (4,8%), оформленные как в предыдущем среднепалеолитическом комплексе (рис. 2, 4 ). Выпуклые ударные площадки созданы многочисленными мелкими сколами. Фронт скалывания оформлен центростремительными сколами у ядрищ для отщепов и конвер-гентно сходящимися пластинчатыми снятиями у нуклеусов для острий.

>см

Рис. 2. Ранневерхнепалеолитический комплекс памятника Мойлтын-Ам.

Индустрия сколов насчитывает 747 экз. (85,1% предметов ранневерхнепалеолитического комплекса). Самой многочисленной группой являются отщепы (42,7%). Определимые огранки дорсала в основном параллельные однонаправленные (76,3%). Группа обломков является следующей по численности (25,8%). Чуть меньше вторичных сколов (22,2%). Невелика доля первичных сколов (4,7%). Технические сколы (2,1%), помимо продольно-и поперечно-краевых сколов (28,7%), демонстрируют появление таких типов как реберчатый скол (21,4%), удаленная площадка (таблетка) (14,3%), удаленный поперечный фронт (7,1%) и скол подправки ударной площадки (7,1%). Среди определимых остаточных площадок безраздельно господствует такой тип, как гладкая (87,5%). Существенно снизилась доля пластин (2,5%) в сравнении с предыдущим среднепалеолитическим комплексом. Большинство предметов средних размеров. Огранка дорсала преимущес- твенно параллельная бинаправленная. Остаточные ударные площадки в основном гладкие, гораздо меньше фасетированных и двугранных.

Орудийный набор составляет 68 экз. (7,7% предметов ранневерхнепалеолитического комплекса). Самой значительной группой являются сколы с ретушью (48,5%). Следующая по численности группа скребел (16,2%) (рис. 2, 11 ), несмотря на то, что представлена различными модификациями, устойчивых серий не образует. Самые представительные по численности это одинарные продольные прямые (27,2%) и одинарные поперечные прямые (18,2%) скребла. В группе зубчато-выемчатых орудий больше всего выемчатых (11,8%), гораздо меньше зубчатых (4,4%) и собственно зубчато-выемчатых предметов (2,9%). Скребки (5,8%) представлены следующими вариантами: концевыми (75%) (рис. 2, 8 ) и с носиком (25%). Комбинированные орудия (2,9%) демонстрируют сочетания шиповидного орудия и скребла, и шиповидного выступа и скребка. Также незначительна доля пластин с ретушью (2,9%) и леваллуазских острий (2,9%) (рис. 2, 9,10 ). В единственном варианте представлено шиповидное орудие.

Вторичная обработка заключалась в ретушировании, создании анко-ша и оббивке. Ретушь, в большинстве случаев, имела постоянный характер нанесения. По углу наклона доминируют вертикальная и крутая. Анкоши создавались путем тщательного ретуширования, иногда с учетом естественной формы края. Оббивка применялась лишь в единичных случаях.

По сравнению с предыдущим комплексом среднего палеолита ранневерхнепалеолитическая индустрия демонстрирует не только количественные, но принципиально качественные изменения. Существенно увеличение плоскостного и торцового расщепления, направленного на получение пластинчатых заготовок, при сопутствующем сильном уменьшении доли леваллуазского скалывания. Хотя, не смотря на это, доля пластин в индустрии сколов уменьшилась, что, вероятно, можно объяснить стратегией расщепления, направленного на получении пластины как целевой заготовки. В тоже время в среднепалеолитическом комплексе пластина, возможно, являлась побочным продуктом оформления леваллуазского нуклеуса. В орудийном наборе, помимо традиционных скребел и группы зубчато-выемчатых орудий, необходимо отметить появление концевых скребков и существенное уменьшение доли леваллу-азских типов орудий.

Данная культурная динамика памятника Мойлтын-Ам демонстрирует развитие каменных индустрий от среднего палеолита к раннему верхнему с постепенным качественным изменением. Дальнейшее изучение археологического материала Мойлтын-Ама и сравнение с памятниками сопредельных территорий позволит лучше понять проблему перехода от среднего палеолита к верхнему, и существенно её обогатить новыми данными.