К вопросу о понятии речевого поведения и факторах, детерминирующих речевое поведение билингвов

Автор: Сержанова Жанна Александровна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Филология

Статья в выпуске: 1 (15), 2011 года.

Бесплатный доступ

В данной статье предпринята попытка дать емкое и содержательное определение понятию речевого поведения и, более того, привести в систему и классифицировать факторы, детерминирующие речевое поведение билингвов.

Язык, речь, языковое поведение, речевое поведение, детерминирующие факторы, экстралингвистические факторы, билингвизм

Короткий адрес: https://sciup.org/144153143

IDR: 144153143

Текст научной статьи К вопросу о понятии речевого поведения и факторах, детерминирующих речевое поведение билингвов

Изучая речевое поведение немцев-билингвов Красноярского края, мы столкнулись с рядом проблем, связанных с терминологическим аппаратом, а именно: отсутствием четкого понятия «речевое поведение», а также неясной структуризацией факторов, детерминирующих речевое поведение билингвов. Данная статья представляет собой попытку автора дать определение понятию «речевое поведение», а также структурировать и классифицировать факторы, детерминирующие речевое поведение в условиях билингвизма.

На протяжении нескольких десятилетий понятие «речевое поведение» привлекает лингвистов, психологов, социологов. Несмотря на интенсивные исследования по речевому поведению в разных направлениях, нет однозначного определения данного понятия. Это связано с тем, что речевое поведение представляет собой комплексное явление, которое требует «обоснования ввиду парадоксального состояния современной науки (лингвистики прежде всего), при котором слово не поспевает за мыслью и при котором термины начинают утрачивать свои основные функционально-семантические признаки» (Guiraud) [Цит. по: Винокур, 2005, с. 8].

Термин «речевое поведение» не сходил с арены лингвистических действий на протяжении всего ХХ в., имея очень широкий диапазон применения – от случайного и эпизодического до глобального, отождествляющего это понятие с понятием «язык как таковой». Разные исследователи вкладывали в него каждый свое содержание. Внимание одних исследователей концентрируется на речевом поведении как речевой деятельности индивида [Леонтьев, 2003], другие ученые рассматривают речевое поведение как процесс выбора оптимального варианта для построения социально-корректного высказывания [Швейцер, Никольсикй, 1978], некоторые исследователи выделяют речевое поведение как определяемые ситуацией общения эмоции, действия, поступки человека, выраженные с помощью языка и невербальных средств [Винокур, 2005].

Так, речевое поведение могло быть равно и узусу и реализации, и языковой компетенции (competence) и речевой деятельности (performance), и языку (language) и речи (parole), речевой деятельности и речевому акту и пр. [Винокур, 2005, c. 9]. Различные трактовки понятия «речевое поведение» привели к «смешению» данного термина с другими, на первый взгляд синонимичными, такими как, например, «языковое поведение», «словесное поведение», «речевая деятельность», «речевое общение» и др.

Исходя из неясности в трактовке понятия «речевое поведение», мы посчитали целесообразным рассмотреть содержание данного термина с точки зрения антиномии «язык и речь». За основу мы взяли определение Б.Н. Головина. Он определяет язык как «средства общения, взятые в отвлечении от какого бы то ни бы- 186

ло конкретного их применения». Те же самые «средства, конкретно примененные, т. е. вступившие в связь с конкретным содержанием (мыслями, чувствами, настроениями человека), он называет речью» [Головин, 1983, c. 21].

Можно предположить, что если существует антиномия «язык – речь», то, значит, существует и другая антиномия: «языковое поведение – речевое поведение». И если языковым поведением называется «та область поведения, в которой доминирующую роль играет язык» [Холодович, 1979, c. 269], как «средства общения, взятые в отвлечении от какого бы то ни было конкретного их применения», то, следовательно, речевым поведением можно назвать ту область поведения, доминирующую роль в котором играет речь, как «средства общения, конкретно примененные, т. е. вступившие в связь с конкретным содержанием (мыслями, чувствами, настроениями человека)».

Изучая речевое поведение, особое внимание следует также уделить его структуре, так как речевое поведение представляется как «пересечение двух центральных понятий – «владение языком» и «употребление языка» [Винокур, 2005, c. 30]. Этой же точки зрения в своих исследованиях по речевому поведению придерживается А.С. Кудрякова [Кудрякова, 2005] и представляет наглядным образом «участок», на котором речевое поведение поддается наблюдению (рис. 1).

Владение языком

Употребление языка

Речевое поведение

Рис. 1. Структура речевого поведения

Анализ этих составляющих особенно актуален при изучении речевого поведения билингвов, более того речевое поведение билингвов требует учета большого количества детерминирующих факторов, поэтому автор данной статьи предлагает свое определение понятия «речевое поведение». Итак, речевое поведение рассматривается как определяемое речью поведение человека, в которой отражаются внутренние (индивидуальные, лингвистические), а также внешние (экстра-лингвистические) особенности, проявляющиеся под влиянием детерминирующих факторов.

Термин «детерминирующие факторы» включает два основополагающих понятия: «детерминизм» и «фактор». Детерминизм – это, прежде всего, материалистическое учение о причинной обусловленности всех явлений – природных, общественных, психических. Понятие детерминизма (от лат. determinare – определять, обусловливать) трактуется как причинная обусловленность, закономерная и необходимая зависимость всех явлений окружающего мира от порождающих их факторов [Коджаспирова, Коджаспиров, 2005, c. 68], в то время как под фактором понимается движущая сила какого-либо явления и изменения [Там же, c. 371].

В наших исследованиях «детерминирующими факторами» мы называем факторы, обусловливающие процесс речевого поведения билингвов в условиях иноязычного окружения. Мы также пришли к заключению, что при изучении речевого поведения нужно учитывать не один, а множество факторов, детерминирующих этот процесс. Говоря о многосложности детерминирующих факторов, не следует исходить из равнозначности и равноценности этих факторов, так как каждый из них может быть ведущим и системообразующим в зависимости от ситуации.

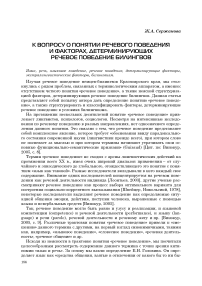

Многие ученые различают детерминирующие факторы как элементы системы: внутренние и внешние, главные и второстепенные. Однако детерминирующих факторов в чистом виде не существует, так как они воздействуют в совокупности, взаимодополняя друг друга. Мы предлагаем различать следующие группы детерминирующих факторов (рис. 2).

Рис. 2. Виды детерминирующих факторов

Представленная схема подразумевает деление детерминирующих факторов на внешние — экстралингвистические — и внутренние — собственно лингвистические. Разделение внешних факторов на факторы общего и частного характера дает возможность рассмотрения речевого поведения билингвов в широком (с точки зрения языковой ситуации и общих положений по проблемам билингвизма) и узком (т. е. анализ речевого поведения определенной группы людей, проживающей в определенных условиях) смыслах.

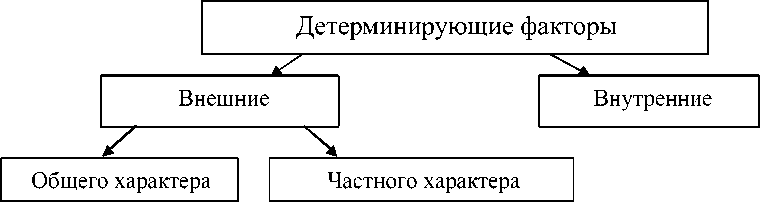

Под экстралингвистическими факторами понимают целый комплекс факторов внешнего характера: социопсихологические, темпоральные, фактор локализации и другие. Очевидно, что многообразие экстралингвистических факторов представляет сложность для их классификации и структуризации. В данной работе экстралингвистические факторы представлены в виде кружочков, означающих факторы, детерминирующие речевое поведение билингвов и проявляющиеся в процессе работы, в зависимости от целей и задач исследования (рис. 3). Так, изучая речевое поведение немцев-билингвов, помимо факторов темпорального характера и факторов локализации, учета требуют социально-демографические и ситуативные факторы.

Рис. 3. Экстралингвистические факторы:

т — темпоральные факторы; с — ситуативные факторы; л — фактор локализации; сд — социально-демографические факторы

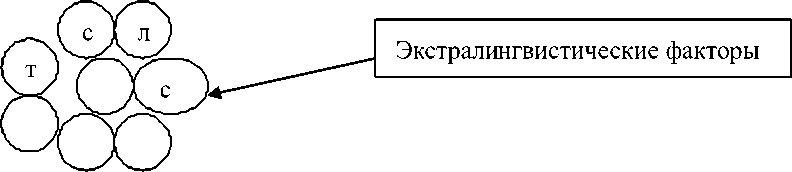

Исходя из этого, мы выделили две большие группы экстралингвистических факторов: 1) факторы социально-демографического характера (социально-экономические, географические, социально-исторические условия жизни, отсутствие или наличие смешанных браков, демографический фактор (гендерная принадлежность, возраст), национальность, культурный фактор (уровень образования), среда проживания билингвов, профессия, участие в общественной работе); 2) ситуативные факторы (тема, обстановка, характер отношений между коммуникантами, социальная роль, статус коммуникантов, время и место коммуникативного акта) (рис. 4). При этом, по мнению А.Д. Швейцера и Л.Б. Никольского, следует иметь в виду, что далеко не все случаи выбора могут быть объяснены даже с учетом всей совокупности экстралингвистических факторов, так как возможны случаи экспрессивного использования языка, а также моменты, которые могут интерпретироваться лишь с учетом индивидуально-психологической мотивации или же должны рассматриваться как ошибки, непроизвольные отклонения от нормы, нарушения правил и т. д. [Швейцер, Никольский, 1978, с. 162].

Рис. 4. Виды экстралингвистических факторов

Итак, экстралингвистические факторы позволяют вскрыть и объяснить принципы речевого поведения и объяснить процессы языкового взаимодействия и взаимовлияния в условиях билингвизма. Исследование и учет детерминирующих факторов при анализе речевого поведения билингвов дают объективную основу для правильной оценки языковых явлений.

В заключение следует отметить, что в настоящее время в науке нет единого мнения о дефиниции и структуре детерминирующих факторов. Большинство лингвистов приходит к мнению, что по причине большого количества элементов экстралингвистического и интралингвистического контекстов, а также из-за пе- ременных иерархических отношений и ранговых корреляций между ними трудно выделить основания для классификации детерминирующих факторов. Однако в данной статье предпринята попытка дать емкое и содержательное определение понятию речевого поведения и, более того, привести в систему и классифицировать факторы, детерминирующие речевое поведение билингвов.