К вопросу о позитивном мышлении студентов в условиях вузовского образования

Автор: Кустова В.В., Пушмина Е.В.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Психологические науки

Статья в выпуске: 7-2 (94), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты эмпирического исследования по изучению влияния позитивного мышления обучающихся в условиях вузовского образования на выраженность у них эмоционального выгорания. Анализ полученных данных позволил сделать вывод о том, что студенты испытывают ряд психологических сложностей, вызванных социальной незрелостью, слабой учебной мотивацией определенной части студентов. Анализ полученных данных показал прямую зависимость эмоционального выгорания от уровня самоотношения, активности и позитивной настроенности студентов к будущей профессиональной деятельности.

Позитивное мышление, саногенное мышление, студенчество, самооценка, эмоциональное выгорание

Короткий адрес: https://sciup.org/170206041

IDR: 170206041 | DOI: 10.24412/2500-1000-2024-7-2-148-152

Текст научной статьи К вопросу о позитивном мышлении студентов в условиях вузовского образования

Успешность будущего специалиста зависит от образа его мысли, умения ставить конструктивные цели и стремления их реализовывать. Проблема развития позитивного мышления у студентов в условиях вузовского образования становится все более актуальной в связи кризисом студенческого возраста и сложной политической и экономической обстановкой в современном мире. Стремление личности позитивно относиться к себе и окружающему миру на ментальном уровне – одна из важнейших задач всего коллектива вуза. Перед наукой и практикой ставится сложнейшая задача осмысления нынешней ситуации и поиска путей формирования позитивного мышления у студентов. Актуальность усиливается с возможностью изучения позитивного мышления в студенческом возрасте, когда оно должно быть на пике своего формирования.

Анализ литературы позволил определить студенчество, как возрастную группу от 17-18 до 21-23 лет, которая, по имению В.А. Пермяковой, является переходом от ранней юности (старшего школьного возраста) к юношескому возрасту, к первому самостоятельному выбору нового жизненного пути [1, с. 120]. Л.С. Выготский уточнил, что возраст от 18 до 25 лет – это скорее начальное звено «в цепи зрелых саногенное мышление, студенчество, само- возрастов, чем заключительное звено в цепи периодов детского развития» [2, с. 255]. Как социальная категория студенчество характеризуется профессиональной направленностью и отношением к будущей профессии [3, с. 43]. Юность, по убеждению В.И. Слободчикова связана «с выработкой собственного мировоззрения, со становлением подлинного авторства в определении и реализации своего собственного способа жизни» (кризис юности). Человек становится ответственным за собственную субъектность, которую автор назвал «ступенью индивидуализации» [4, с. 67]. «Столкновение идеалов с действительностью особенно долго и тяжело переживается молодыми людьми, которые в ходе воспитания мало сталкивались с практическими профессиональными проблемами» [5, с. 105].

Таким образом, студенчество – сложный возрастной этап юношеского возраста, в котором формируется собственное мировоззрение, связанное с необходимостью решать не только учебные, но социальные проблемы. Мы полагаем, что сформированное позитивное мышление позволит будущим специалистам преодолевать личностные и профессиональные проблемы.

Перейдем к понятию позитивного мышления. Личностный смысл понятия «оптимист» в исследованиях С.Т. Посоховой включает в себя трансляцию позитивного отношения к миру, веру в глобальность позитивного, уникальность; разумность удовольствий и самоценность. Исследователь полагает, чир «активная трансформация» объединяет осознание оптимизма с личностным смыслом [6, c. 15]. Следовательно, личность трансформирует позитивное мышление всем окружающим и даже негатив может трансформироваться в позитив.

Интересная позиция Ю.М. Орлова, который позитивное мышление определяет, как «саногенное мышление» (СГМ) (sano /лат/ – исцелять, оздоравливать, утешать, ободрять, приводить в порядок). Такое мышление может исцелять, оздоравливать, утешать и ободрять [7, c. 9]. Эмпирическое исследование Л.И. Адамян показывало положительное влияние саногенной рефлексии на психологическую устойчивости личности [8, c. 76]. С такой позицией согласуется наше исследование, которое доказало прямую зависимость синдрома эмоционального выгорания от уровня развития духовно-нравственных качеств личности. С углублением эмоционального выгорания у студентов начинает преобладать агрессивность, ригидность установок, повышенная обидчивость. Высокий уровень доброжелательности, эмпатии к детям, тактичности и альтруизма показывает отсутствие синдрома эмоционального выгорания [3, с. 106]. Возможно, позитивное мышление студентов, как позитивная установка на самостоятельные решения социальных и профессиональных проблем, сможет снизить уровень эмоционального выгорания и повысить эффективность учебной, а в будущем и профессиональной деятельности.

Цель данного исследования: изучить влияние позитивного мышления студентов на их самочувствие и эмоциональное выгорание в условиях вузовского образования.

Для реализации цели нами поставлены следующие задачи:

– определить критерии позитивного мышления студентов;

– раскрыть особенности проявления эмоционального выгорания студентов;

– выявить взаимозависимости позитивного мышления и эмоционального выгорания

Исследования позволили нам определить позитивное мышление как осознанный оптимизм, опора на реальность, доброжелательность, самоуважение, разумность удовольствий, уверенность в будущем

Анализ научной литературы позволяет нам выработать критерии позитивного мышления у студентов:

– адекватная самооценка и самоотно-шение, и самоинтерес;

– отсутствие симптомов эмоционального выгорания;

– желание достигать цели и быть доброжелательным к людям.

Изучение самооценки в эмпирическом исследовании М.А. Рушиной выявило гендерные различия в степени выраженности разных компонентов самосознания. Юноши более уверены в себе, чаще опираются на собственное мнение при принятии решений, уверены в своей способности производить на окружающих благоприятное впечатление, больше уважают себя. Девушки же чаще обвиняют себя, обнаруживают внутренние противоречия и склонны к внутриличностным конфликтам [9, с. 38].

Эмпирическую базу исследования составили студенты по специальностям: «Таможенное дело» (две группы третьего курса), и группа второго курса по специальности: «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей». Общее число респондентов составило 62 обучающихся (54% девушек и 46% юношей), средний возраст – 21 год.

Нами проведены следующие методики:

-

1. Тест – опросник «Самоотношения» (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев)

-

2. Цель: выявить уровни самоотноше-ния у студентов по степени обобщенности.

-

3. Методика «Шкала аттитюдов ко времени» Ж. Нюттена (адаптация К. Музды-баева).

-

4. Опросник «Позитивное мышление» Е.Ф. Бажиной, Е.А. Голынкиной, А.М. Эт-кинда.

Цель: определить симптомы эмоционального выгорания студентов

Цель: выявить уровень позитивного мышления у студентов курса ИрГУПС.

Анализ результатов по позитивному мышлению и самоотношению показал, что почти четверть студентов (23%) испытывают комплекс неполноценности постоянно. Еще столько же ощущают его периодически. Только 50% чувствуют себя уверенно и не испытывают никаких комплексов.

На вопросы анкеты по готовности справиться с любым делом и о готовности к борьбе, утвердительно ответили те же 50% респондентов. 32% сомневаются, а 18% уверенны, что это им недоступно. Наше исследование показала большую уверенность и активность девушек, нежели юношей. 17% заявили, что никогда не могли достичь своих целей. Лишь 70% молодых людей уверены, что могут быть счастливыми. Отчаянию подвержены 50% студен- тов. Из них 1/3 испытывает это чувство достаточно часто. 30% студентов испытывают сложности в нахождении правильных решений в конфликтных ситуациях при общении со сверстниками. Не случайно, 21% чувствует угнетенность и апатию. Это – молодые люди, у которых, согласно возрасту, должен быть позитив и столько сил, прилагая которые можно выполнить большие задачи, которые ставит перед ними страна.

Прослеживается инфантильность и несамостоятельность большого количества молодых людей в рамках вузовского образования. Формированию позитивного мышления у определенной части студентов мешает модель поведения в семье, установки, особенности мышления, которая приводит к трансляции неуверенности в будущем почти у половины студентов.

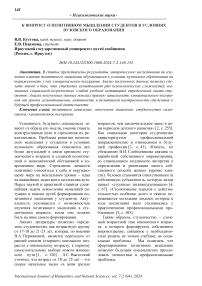

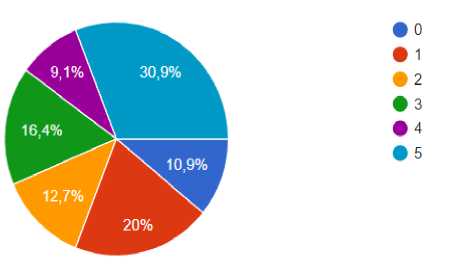

Анализ отражённых в рисунке особенностей эмоционального выгорания обучающихся, показывает, что 40% (40/38%) испытывает «часто» и «очень часто» эмоциональную опустошённость, усталость и нежелание идти в университет (рис. 1).

Мне хочется уединиться и отдохнуть от все- Утром я чувствую усталость и нежела-го и всех ние идти в университет

1 – никогда, 2– очень редко, 3 – редко, 4–часто; 5 – очень часто Рис. 1. Признаки эмоционального выгорания студентов

Яркие проявления эмоционального выгорания показывают 4 и 5 цифры. Причин может быть много: это и слабая внутренняя мотивация, нарушенный режим дня, конец учебного года, страх от приближения летней сессии. Но, если рассмотреть более глубокие корни данного явления, то можно обнаружить еще в школьном обучении будущих студентов низкую мотивацию получения новых знаний. У юношей и девушек скопирована в сознании западная модель образования неких потребительских ценностей. Низкий уровень учебных навыков у некоторой части студентов – итог несостоятельности прежнего школьного образования. «Быстрочтение» в начальной школе сделало невозможным понимание и осознание учебного материала. Многие студенты не в состоянии повторить то, что они написали в своем до- кладе. Следовательно, неудовлетворенность, потеря энергии и сил. Свобода в рассуждении могут позволить небольшая часть студентов. Почти 20% (18,2%) студентов не в состоянии находить правильные решения в конфликтных ситуациях с сокурсниками. Проблемы конструктивного общения и взаимодействия данные студенты перенесут и в будущие рабочие отношения. И данные психологические проблемы перейдут в социальные.

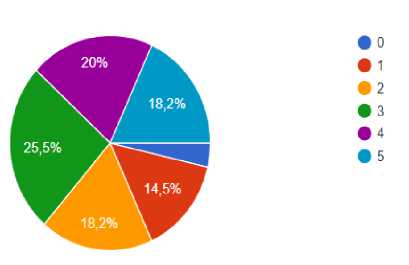

Мы решили посмотреть взаимосвязь позитивного мышления с эмоциональным выгоранием. Для этого мы разделили студентов на две группы. Первую группу составили студенты с позитивным мышлением (60%). Вторая группа – студенты с признаками негативного мышления (40%). Анкеты каждого студента сверяли по двум аспектам. На рисунке 2 наглядно продемонстрировано, что в 1 группе студенты с отсутствием симптомов эмоционального выгорания чаще находятся в позитиве. Они умеют конструктивно разрешать конфликты, готовы достигать поставленные цели (рис. 2).

Эмоциональное выгорание Позитивное мышление

-

3 – отсутствие эмоционального вы- 3 – негативное мышление; 2 частичное; 1 –

горания; 2 – частичное; 1 – эмоцио- позитивное мышление нальное выгорание

Рис. 2. Связь позитивного мышления и эмоционального выгорания

Студенты второй группы (40%), у которых высокие показатели эмоционального выгорания, демонстрируют признаки негативного мышления.

На основании нашего эмпирического мышления, можно определить критерии позитивного и негативного мышления студентов в условиях вузовского образования.

Таблица 1. Критерии позитивного и негативного мышления студентов вуза

|

Позитивное мышление студентов связано: |

Негативное мышление связано: |

|

– с высокой учебной мотивацией; – со способность студентов быть уверенными и держать удар при встрече с различными трудностями как во время учебы, так и на производстве; – с умением управлять стрессом и устранять препятствия; – с возможностью конструктивно решать поставленные задачи; – с умением вести здоровый образ жизни. |

– с низкой самооценкой – психологическими комплексами; – с отсутствием внутренней мотивации учебной деятельности; – с эмоциональным истощением; – с потребительским отношением к жизни; – с неспособностью вести здоровый образ жизни; – разочарованностью в учебе и будущей профессиональной деятельности. |

Таким образом, нами определена прямая зависимость негативного мышления с синдромом эмоционального выгорания. Мы подтверждаем исследования Ю.М. Орлова о том, сто позитивное мышление – это саногшенное, оздоравливающее мышление. Мы полагаем, что не только духов- но-нравственные качества личности являются препятствием для развития синдрома эмоционального выгорания, но и позитивное мышление способно препятствовать развитию синдрома эмоционального выгорания.

Список литературы К вопросу о позитивном мышлении студентов в условиях вузовского образования

- Пермякова В.А. Возрастное развитие: Предпосылки, периодизация, характеристики возраста и закономерности (в норме и при отклонениях): Учеб. пособие. - Изд 3-е дополн. и перераб. - Иркутск: Изд-во Иркут. гос пед ун-та,2006. - 184 с.

- Выготский Л.С. Проблема возраста. Собрание сочинений в шести томах. Т. 4. - М.: "Педагогика", 1984.

- Кустова, B.B. Синдром эмоционального выгорания и его профилактика у студентов социальных педагогов / В.В. Кустова // дис.. канд. психол. наук. - Иркутск, 2007 - 154 с. EDN: NOSUQN

- Слободчиков В.И. Развитие субъективной реальности в онтогенезе: автореф. дисс.. д-ра психол. наук: (19.00.01, 19.00.07). - М., 1994. - 78 с.

- Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст: Проблемы становления личности. - М.: 1994.

- Посохова С.Т. Оптимизм: психологическое содержание и личностный смысл // Вестник Санкт-Петербургского университета. - 2009. - Сер. 12 - Вып. 1 - Ч. 1. - С. 5-16.

- Орлов Ю.М. Саногенное (оздоравливающее) мышление. - М.: Слайдинг, 2006. - Кн. 1. - 96 с.

- Адамян Л.И. Связь саногенной рефлексии с показателями психологической устойчивости личности / Л.И. Адамян // Теория и практика общественного развития. - 2012. - № 3. - С. 73-76. EDN: OWWBGJ

- Рушина М.А. Особенности самооценки и самоотношения в юношеском возрасте / М.А. Рушина, А.В. Орлова // Вестник РУДН. Серия Педагогика и психология. - 2015. - № 4. - С. 35-39. EDN: VBICEN