К вопросу о продолжительности технологических циклов содержания в условиях биоиндустриализации мясного свиноводства

Автор: Максимов В.И., Софронов В.Г., Шуканов Р.А., Муллакаев А.О., Лежнина М.Н.

Статья в выпуске: 3 т.247, 2021 года.

Бесплатный доступ

Для достижения цели исследований проведены моделируемые эксперименты на двух группах растущих поросят по 15 голов в каждой. Их с 2 до 60 дней содержали в свинарнике-маточнике, затем до 300 дней жизнедеятельности (длительность опытов) - в свинарнике-откормочнике. Животные 1 группы служили контролем. Сверстникам 2 группы на фоне ОР скармливали шатрашанит, согласно общепринятой схеме. У них изучали постнатальную динамику интенсивности ростовых, гематологических, биохимических и иммунологических параметров. Установлено, что из 18 исследованных показателей иммунофизиологического статуса организма 13 факторов (72,2 %) имели наименьшую интенсивность нарастания к концу фазы физиологической зрелости (300-дневный возраст - завершение периода откорма). На основании выявленных закономерностей научно обоснована целесообразность содержания откармливаемых свиней в условиях биоиндустриальной технологии не старше 210-230 дневного возраста.

Свиньи, шатрашанит, иммунофизиологический статус, периоды выращивания, доращивания и откорма, фазы новорожденности, молочного типа кормления, полового и физиологического созревания

Короткий адрес: https://sciup.org/142229546

IDR: 142229546 | УДК: 74: | DOI: 10.31588/2413-4201-1883-247-3-131-136

Текст научной статьи К вопросу о продолжительности технологических циклов содержания в условиях биоиндустриализации мясного свиноводства

В биоиндустриальных условиях ведения животноводства широко применяют методы эффективной охраны экосистем с учетом регуляции микробиома, маркерной селекции, геномного анализа, ДНК-тестирования. Наряду с этим ученые-аграрии и сельхозтоваропроизводители инновационными элементами дальнейшей биоиндустриализации отраслей животноводства считают: внедрение новых технологий кормопроизводства; обогащение рационов кормления по мере необходимости, как правило, естественными биоактивными веществами с учетом региональных геохимических особенностей; мониторинг микрофлоры желудочно-кишечного тракта и выявление патогенных микробов на различных стадиях технологических циклов с последующим применением заменяющих антибактериальных препаратов про- и фитобиотиков. Все это направлено на обеспечение надежной защиты здоровья продуктивных животных, повышение производительности труда и рентабельности производимой продукции животноводства, что представляет несомненный научно-производственный интерес [6, 8, 9, 10, 12].

В связи с этим целью работы является иммунофизиологическое обоснование длительности периодов выращивания (подсосный), доращивания и откорма свиней применительно к биоиндустриальной технологии содержания.

Материал и методы исследований.

Проведена серия научнопроизводственных экспериментов в ООО «Свинокомплекс «Акташский» (ЮгоВосточное Закамье) Альметьевского района Республики Татарстан (РТ). Для этого использовано 450 голов свиней крупной белой породы. Из них в модулируемых опытах участвовали 30 новорожденных поросят, распределенных в две группы, учитывая клиникофизиологическое состояние, габитус, массу тела – МТ, возраст, пол. Подопытных животных с 2 до 60 дней жизни выращивали совместно с подсосными свиноматками, далее после кастрации (боровков), содержали на основном рационе (ОР) согласно нормам кормления РАСХН [2] до 300-дневного возраста (продолжительность наблюдений). Поросята 1 группы служили контролем; боровкам 2 группы скармливали шатрашанит, с учетом геохимической специфичности Юго-Восточного Закамья РТ, из расчета 1,25 г/кг МТ ежедневно до конца опытов.

Подсосных и поросят-отъемышей мужского пола содержали в свинарнике-маточнике и свинарнике-откормочнике, в которых на протяжении опыта ежемесячно изучали состояние микроклимата по общепринятым в зоогигиене методам [4, 5].

У 5 животных из обеих групп определяли параметры клиникофизиологического состояния, габитуса, роста тела, показатели гематологического (содержание эритроцитов, лейкоцитов, аутобляшкообразующих клеток (АБОК), гемоглобина), биохимического (уровень глюкозы, пероксидазы, щелочной фосфатазы, общего белка и его альбуминовой фракции, общего кальция, неорганического фосфора, кислотной емкости, активности перекисной оксидации липидов (ПОЛ) и антиоксидантной системы (АОС) и иммунологического (концентрация γ-глобулинов и иммуноглобулинов) профиля в крови и ее сыворотке, с применением современных методик. Полученный в моделируемых опытах цифровой материал подвергнут математическому анализу, используя программные комплекты статистического анализа Statistica for Windows и Microsoft Excel-2016.

Результат исследований. В свинарнике-маточнике, где содержались поросята-сосуны вместе со свиноматками, в среднем температура воздуха составила 20,8±1,96 ºС, относительная влажность – 71,0±2,10 %, подвижность воздуха – 0,38±0,08 м/с, световой коэффициент (СК) 1:10±0,00, содержание углекислого газа – 0,14±0,07 %, аммиака – 8,9±0,27 мг/м³ и сероводорода – 5,1±0,17 мг/м³. В свинарнике-откормочнике, где находились боровки-отъемыши, упомянутые показатели микроклимата равнялись соответственно 16,6±0,31 ºС, 70,0±0,56 %, 0,23±0,09 м/с, 1:15±0,00, 0,17±0,10 %, 14,7±0,24 мг/м³, 5,7±0,14 мг/м³, которые соответствовали регламентированным в зоогигиене нормам.

Установлено, что температура тела свиней контрольной и опытной групп с возрастом снижалась волатильно (39,5±0,37– 39,6±0,50 против 39,1±0,38–39,2±0,30 ºС), а частота сердечных сокращений и дыхательных движений неуклонно урежалась, соответственно от 124,0±0,96– 126,0±0,87 до 72,0±0,70–74,0±0,80 и от 24,0±0,50–25,0±0,69 до 14,0±0,61–15,0±0,45 в 1 мин.

Отсюда следует, что эти параметры подопытных животных не выходили за пределы колебаний физиологической нормы (Р>0,05).

В ходе опытов хрячки и боровки обеих групп характеризовались ритмичным глубоким дыханием без симптомов кашля и полными пульсовыми ударами; слизистые оболочки ротовой, носовой полостей и глаз имели бледно-розовый цвет и умеренную влажность; волосяной покров был эластичным и гладким, прочно удерживающийся в коже; кожа – упругой и не имела складок; копытца были блестящими, без видимых повреждений. Животные имели живой темперамент, плотную конституцию, среднюю упитанность, естественную позу (прямая постановка конечностей, четко выраженные брюхо и грудь, едва выпуклую или прямую спину, сухой петлеобразный хвост), а также физиологически проявляемые двигательный, оборонительный, конъюнктивальный и мигательный рефлексы. При пальпации подчелюстные, предлопаточные и коленной складки лимфотические узлы характеризовались округлой формой, умеренной выраженностью, которые были подвижными и безболезненными, что в совокупности свидетельствует о здоровом габитусе животного организма.

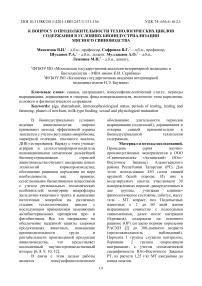

Анализ возрастной динамики интенсивности ростовых и иммунологических процессов у свиней сопоставляемых групп осуществляли в следующие фазы постнатального онтогенеза: новорожденности – 1-15; молочного типа кормления – 16-60; полового созревания – 61-240 и физиологического созревания – 241-300 дней жизнедеятельности [11].

Юго-Восточное Закамье РТ характеризуется преобладанием обыкновенных и выщелоченных типов черноземов, а также сравнительно меньше представлено серыми, темно-серыми лесными почвами. Их минеральный состав имеет низкий уровень содержания Zn, I и среднюю концентрацию Co, Cu, Mn [1; 3].

В возрастном аспекте показано (Рисунок 1), что пик интенсивности ростовых процессов у свиней сравниваемых групп отмечен к завершению фазы полового созревания (повышение на 82,7-85,8 %;

Р<0,001), а наименьшая интенсивность – в фазу физиологического созревания (23,8-25,0 %; Р<0,01). Сопоставимо иной линейный характер выявлен в динамике интенсивности среднесуточного прироста МТ, которая у подопытных животных была максимальной к концу фазы полового созревания, минимальной – молочного типа кормления.

Изучение вариативности гематологического профиля в возрастном разрезе показало, что интенсивность числа лейкоцитов у животных контрольной и опытной групп уменьшалась неравнозначно: от начала к завершению фазы новорожденности на 1,2 и 1,8 %, затем к концу фаз молочного типа кормления, половой зрелости и физиологической зрелости на 1,6 (Р>0,05) – 26,8 % (Р<0,001). При этом интенсивность количества эритроцитов у животных этих групп, напротив, увеличивалась от конца фазы новорожденности к завершению фаз молочного типа кормления, полового и физиологического созревания. Аналогичная закономерность обнаружена в возрастной изменчивости содержания гемоглобина и АБОК.

■ группа контроля, □ группа опыта

Рисунок 1 – Постнатальная динамика интенсивности МТ. Примечание: * – знак достоверности между интенсивностью изучаемого параметра в разрезе фаз постнатального развития

При оценке постнатальной вариативности биохимического профиля установлено, что активность ПОЛ у подопытных свиней в изученные фазы нарастала с разной интенсивностью. Сравнительно иначе протекала возрастная изменчивость активности АОС.

Отмечено, что усиление интенсивности уровня глюкозы у интактных свиней происходило от начала к завершению фазы новорожденности на 28,6 %, а также фаз молочного типа кормления, половой зрелости и физиологической зрелости, соответственно на 13,3, 9,1 (Р<0,05–0,001) и 1,9 % (Р>0,05). Практически аналогичная динамика интенсивности изучаемого биохимического фактора выявлена также у опытных сверстниц, но на более высоком метаболическом уровне. При этом содержание общего кальция и неорганического фосфора у животных сравниваемых групп повышалось в возрастном аспекте с неодинаковой интенсивностью.

Если интенсивность уровня пероксидазы у подопытных свиней заметно возрастала от завершения фазы молочного типа кормления к концу фазы полового созревания (на 11,2 и 18,0 %), то активности щелочной фосфатазы – к завершению фазы молочного типа кормления (усиление соответственно на 36,4 и 34,5 %; Р<0,01-0,001).

Интенсивность концентрации общего белка у животных обеих групп от начала к концу фазы новорожденности нарастала на 6,6 и 7,7 % соответственно, а далее к завершению фазы молочного типа кормления понижалась на 5,7 и 5,5, с последующим увеличением к концу фаз полового созревания на 3,5 (Р>0,05) и 9,4 (Р<0,05), физиологического созревания – на 0,3 и 0,3 % (Р>0,05). Сопоставимая закономерность в упомянутые фазы постнатального онтогенеза обнаружена в возрастной динамике содержания альбуминов.

Нарастание интенсивности уровня кислотной емкости у подопытных свиней к завершению фаз постнатального развития составило соответственно 5,9 и 7,1; 17,2 и 20,8; 6,5 и 10,7 (Р<0,05–0,01); 1,1 % и 2,1 % (Р>0,05).

Анализ возрастной вариативности иммунокомпетентных факторов показал, что интенсивность содержания гамма-глобулинов у свиней 1 и 2 групп к завершению фаз новорожденности и молочного типа кормления понижалась, а далее к концу фаз полового и физиологического созревания, наоборот, повышалась неравнозначно. Иная закономерность выявлена в возрастном характере изменений концентрации иммуноглобулинов.

Таким образом, в моделируемых опытах установлена закономерность о том, что у свиней контрольной и опытной групп возрастная динамика интенсивности подавляющего большинства (72,2%) исследованных ростовых, гематологических, биохимических, иммунологических показателей в фазы новорожденности, молочного типа кормления, полового созревания и физиологического созревания проявлялась линейно с высокой степенью значимости.

Также выявлена закономерность, свидетельствующая факт того, что у животных сравниваемых групп наивысшее нарастание интенсивности количества лейкоцитов, содержания гемоглобина и глюкозы происходило к концу фазы новорожденности (15-дневный возраст); уровня общего кальция, неорганического фосфора, АБОК, щелочной фосфатазы, кислотной емкости, альбуминов, иммуноглобулинов – молочного типа кормления (60-дневный возраст); МТ и ее среднесуточного прироста, числа эритроцитов, концентрации общего белка, гамма-глобулинов, активности ПОЛ, АОС, пероксидазы – полового созревания (240дневный возраст). Наименьшее повышение интенсивности изученных параметров отмечено к завершению фазы физиологического созревания (300-дневный возраст).

Необходимо отметить, что выявлены аналогичные закономерности постнатальной динамики интенсивности факторов иммунофизиологического статуса свиней установленные нами ранее в биоиндустриальных условиях их выращивания, доращивания и откорма с назначением различных биогенных веществ естественной природы, учитывая геохимическую специфичность локальных агроэкосистем Чувашии (Приволжье – трепел + сувар; Центр – трепел + полистим; Юго-Восток и Алатырское Засурье – трепел) [7].

Заключение. В контексте выявленных закономерностей становления иммунофизиологического состояния развивающегося организма поросят в разные фазы постнатального онтогенеза следует резюмировать об иммунофизиологической целесообразности содержания откармливаемых свиней применительно к биоиндустриальной технологии не более 210-230-дневного возраста продолжительностью периодов выращивания (подсосный), доращивания и откорма в интервале соответственно от 2 до 30-45 дней, от 31-46 до 180-200 дней и от 181201 до 210-230 дней жизнедеятельности.

Изд. «Татар. кн. изд-во», 2013. – 134 с.

К ВОПРОСУ О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ СОДЕРЖАНИЯ В УСЛОВИЯХ БИОИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

Резюме

Для достижения цели исследований проведены моделируемые эксперименты на двух группах растущих поросят по 15 голов в каждой. Их с 2 до 60 дней содержали в свинарнике-маточнике, затем до 300 дней жизнедеятельности (длительность опытов) – в свинарнике-откормочнике. Животные 1 группы служили контролем. Сверстникам 2 группы на фоне ОР скармливали шатрашанит, согласно общепринятой схеме. У них изучали постнатальную динамику интенсивности ростовых, гематологических, биохимических и иммунологических параметров. Установлено, что из 18 исследованных показателей иммунофизиологического статуса организма 13 факторов (72,2 %) имели наименьшую интенсивность нарастания к концу фазы физиологической зрелости (300-дневный возраст – завершение периода откорма).

На основании выявленных закономерностей научно обоснована целесообразность содержания откармливаемых свиней в условиях биоиндустриальной технологии не старше 210-230 дневного возраста.

ON THE QUESTION OF THE DURATION OF TECHNOLOGICAL CYCLES OF MAINTENANCE IN THE CONDITIONS

Список литературы К вопросу о продолжительности технологических циклов содержания в условиях биоиндустриализации мясного свиноводства

- Гайсин, И.Т. Республика Татарстан / И.Т. Гайсин, Р.Р. Денмухаметов, О.В. Зяблова. – Казань: Изд. «Татар. кн. изд-во», 2013. – 134 с.

- Драганов, И.Ф. Кормление животных / И.Ф. Драганов, Н.Г. Макарцев, В.В. Калашников. – М.: Изд. «РАГУ – МСХА им. К. А. Тимирязева», 2010. – 341 с.

- Кабиров, Г.Ф. Разработка средств профилактики и лечения гипомикроэлементозов овец и свиней: дис. … д-ра вет. наук: 16.00.01 / Кабиров Галимзян Фазылзянович. – Казань, 2000. – 317 с.

- Кочиш, И.И. Практикум по зоогигиене / И.И. Кочиш, П.Н. Виноградов, Л.А. Волчкова и др. – СПб: Изд. «Лань», 2015. – 432 с.

- Кочиш, И.И. Ветеринарно-санитарные требования при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации животноводческих помещений (методические рекомендации) / И.И. Кочиш, П.Н. Виноградов, В.Ф. Федоренко и др. – РД-АПК. – 3.10.07.05-17. – Москва, 2017. – 83 с.

- Кочиш, И.И. Микрофлора кишечника кур и экспрессия связанных с иммунитетом генов под влиянием пробиотической и пребиотической кормовых добавок / И.И. Кочиш, О.В. Мясникова, В.В. Мартынов [и др.] // Сельскохозяйственная биология. – 2020. – Т. 55. – № 2. – С. 315–327.

- Лежнина, М.Н. Формирование и развитие иммунофизиологического статуса свиней в постнатальном онтогенезе при назначении биогенных соединений с учетом региональных климатогеографических особенностей: монография / М.Н. Лежнина, В.И. Максимов, Р.А. Шуканов [и др.] – Казань: Изд-во «Отечество», 2019. – 204 с.

- Мысик, А.Т. Состояние животноводства и инновационные пути его решения / А.Т. Мысик // Зоотехния. – 2017. – № 1. – С. 2-9.

- Новиков, А.А. Генетическая экспертиза как важнейший фактор повышения эффективности селекции в животноводстве / А.А. Новиков, М.С. Семак, А.И. Хрунова // Зоотехния. – 2016. – № 2. – С. 5-6.

- Прока, И.Н. Инновационное обеспечение эффективного развития отрасли свиноводства / И.Н. Прока, А.В. Буяров // Инновации. – 2008. – № 7 (117). – С. 76-77.

- Сибагатуллин, Ф.С. Стандартизация, технология переработки и хранения продукции животноводства / Ф.С. Сибагатуллин, Г.С. Шарафутдинов, Н.А. Балакирев [и др.] – Казань: Изд. «Лань», 2012. – 608 с.

- Shukanov, R.A. Dynamics of growth and nonspecific resistance of productive animals under biogeochemical conditions of the Sura and Trans-Sura regions in Chuvashia / R.A. Shukanov, M.N. Archipova, A.A. Shukanov // Bulletin of experimental biology and medicine. – 2010. – V. 149. – № 4. – P. 454-456.