К вопросу о проектном методе формирования экологической компетентности студентов вузов

Автор: Харина Галина Валерьяновна, Мирошникова Елена Геннадьевна, Алешина Людмила Викторовна, Инжеватова Ольга Владимировна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Дидактика высшей школы

Статья в выпуске: 9, 2022 года.

Бесплатный доступ

Обосновывается актуальность формирования экологической компетентности студентов как важнейшего показателя эффективности экологического образования. Приводится анализ возможности использования метода проектов при изучении экологических дисциплин в вузе, выделяются его достоинства как средства формирования экологической компетентности обучающихся. Обсуждаются результаты проведенного педагогического эксперимента. Рассмотрены компоненты и определен уровень готовности студентов к проектной деятельности. Выявлена высокая степень удовлетворенности обучающихся проектной деятельностью. Сделан вывод о том, что проектная деятельность является эффективным методом повышения уровня экологической компетентности студентов.

Метод проектов, экологическая компетентность, эксперимент, проектная деятельность, экологические знания

Короткий адрес: https://sciup.org/148326232

IDR: 148326232 | УДК: 378.147.88 | DOI: 10.18137/RNU.HET.22.09.P.065

Текст научной статьи К вопросу о проектном методе формирования экологической компетентности студентов вузов

В этой связи основная задача экологического образования (далее – ЭО) – формирование и повышение уровня экологического сознания обучающихся, экологической культуры на всех уровнях системы образования [4]. Формирование экологического сознания в процессе ЭО представляет собой не только условие развития личности, но и в определенной степени является гарантом предотвра-

щения глобальной экологической катастрофы [5].

Цели и задачи ЭО были изложены в Тбилисской декларации, принятой в 1977 году [11]. Однако поиски новых методов и подходов к его осуществлению продолжаются. Одной из первых в экологическом образовании была линейная модель, предполагающая строго последовательное прохождение всех этапов ЭО: от информированности, знаний и навыков, до нравственных ценностей и деятельности [6]. Более поздние модели – ЭО в интересах устойчивого развития и House Model. В основе первой заложены вопросы биологического разнообразия, экологические проблемы и концепция устойчивого развития. House Model основана на развитии первостепенных, по мнению авторов [10], качеств личности: эмоциональное восприятие экологических проблем, чувство со-

ХАРИНА ГАЛИНА ВАЛЕРЬЯНОВНА

Российская Федерация, Екатеринбург

GALINA V. KHARINA

Yekaterinburg, Russian Federation

МИРОШНИКОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА

Российская Федерация, Екатеринбург

ELENA G. MIROSHNIKOVA

Yekaterinburg, Russian Federation

АЛЕШИНА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА

Российская Федерация, Екатеринбург

LYUDMILA V. ALYOSHINA

Yekaterinburg, Russian Federation

ИНЖЕВАТОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

Российская Федерация, Екатеринбург

OLGA V. INZHEVATOVA

Yekaterinburg, Russian Federation

К ВОПРОСУ О ПРОЕКТНОМ МЕТОДЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ переживания и ответственности за состояние природной среды, стремление изменить экологическую ситуацию. Независимо от особенностей каждая модель направлена на достижение перечисленных выше целей ЭО.

В соответствии с актуальными педагогическими критериями (когнитивный, мировоззренческий, поведенческий), важнейшим показателем качества ЭО является экологическая компетентность (далее – ЭК) обучающегося. Она связана со способностью применять полученные экологические знания, навыки, опыт в любой практической деятельности (А.О. Глаза-чева, Д.С. Ермаков, Р.С. Зарипова, Е.А. Макарова, Е.Н. Хаматнуро-ва). Теории и методы ЭО, направленные на успешное формирование ЭК обучающихся, представлены в работах С.Н. Глазачева, Е.В. Муравьевой, И.Т. Суровеги-ной, А.Д. Урсула. На сегодняшний день доминирующим в экологическом образовании является компе-тентностный подход (С.Н. Глаза-чев, А.В. Хуторской).

На наш взгляд, наиболее продуктивным средством формирования ЭК является метод проектов, поскольку он способствует развитию таких важных качеств личности как самостоятельность, инициативность, а также умения анализировать экологические проблемы и находить пути их рационального решения. Достоинства проектного метода в педагогическом процессе рассмотрены в работах А.Г. Бусыгина, С.В. Левиной, Е.С. Полат и др. Сегодня перед преподавателями экологических дисциплин стоит задача не просто вооружить студента знаниями по экологии, но и сформировать навыки безопасного взаимодействия с окружающей средой и практического использования полученных экологических знаний. Для решения этих задач важны возможности метода проектов, связанные с пробуждением интереса обучающихся, стимулированием их деятельности по решению проблем окружающей среды. Метод проектов предполагает изучение какой-либо экологической проблемы путем интеграции знаний, умений, навыков из различных областей науки и техники. В настоящее время он является одним из ключевых для реализации задач ЭО.

Основная часть. Работа по внедрению в процесс изучения экологических дисциплин метода проектов проводилась на базе кафедр математических и естественнонаучных дисциплин Российского государственного профессиональнопедагогического университета (далее – РГППУ) и физики и химии Уральского государственного экономического университета (далее – УрГЭУ) с 2018 по 2021 год.

Цель данной работы заключалась в оценке сформированности ЭК студентов в ходе выполнения исследовательских проектов. Реализация обозначенной цели требовала решения следующих задач : • определение уровня ЭК на начальном этапе эксперимента;

• оценка степени готовности студентов к проектной деятельности; • анализ удовлетворенности студентов проектной деятельностью; • сравнение степени сформиро-ванности ЭК студентов в контрольной и экспериментальной группах.

Ежегодно в эксперименте участвовали от 40 до 60 студентов, обучающихся на старших курсах по программам таких экологических дисциплин как «Прикладная экология», «Инженерная экология», «Промышленная экология», «Экология машиностроительного производства».

На констатирующем этапе эксперимента осуществлялось определение уровня сформированности ЭК методом тестирования. В нем участвовали студенты экспериментальной (далее – ЭГ), которые в дальнейшем работали над проектами, и контрольной (далее – КГ) групп, изучавшие экологические дисциплины на основе использования традиционных методов.

В качестве основных показателей сформированности ЭК студентов были выбраны следующие ее компоненты: когнитивный, ценностный и деятельностный. Когнитивный компонент включает знания по общей экологии: принципы функционирования природных экосистем, потоки вещества и энергии в экосистемах, основы учения о биосфере, действие экологических факторов на живые организмы. Ценностный компонент связан с формированием мотивационно-потребностной сферы индивида во взаимодействии с окружающей природной средой [1]. Сюда могут быть отнесены вопросы самооценки своей деятельности в природе; знания норм и правил поведения в природной среде; проблема ответственности каждого человека за состояние окружающей среды. Деятельностный компонент подразумевает способность применять на практике знания о рациональном природопользовании, о методах контроля за состоянием окружающей среды и принципах экологизации производства. Формирование данного компонента нацелено на развитие у студентов готовности использовать методы защиты биосферы в своей профессиональной деятельности.

Для оценки сформированности ЭК студентов были разработаны тесты, содержащие по 20 вопросов по каждому из рассмотренных показателей. Результаты тестирования оценивались по пятибалльной шкале, где оценка «отлично» соответствовала очень высокому уровню компетентности, «хорошо» – высокому уровню, «удовлетворительно» – среднему, «неудовлетворительно» – низкому.

Критерии оценивания ответов по каждому из компонентов приведены в Таблице 1.

Диагностика позволила выявить достаточно высокий процент неудовлетворительных ответов по всем компонентам ЭК: по когнитивному блоку – 68 %, по ценностному – 58 %, по деятельностному –

Таблица 1

Критерии оценки уровней сформированности компонентов ЭК

|

Уровень сформированности ЭК |

Компоненты ЭК |

||

|

Когнитивный |

Ценностный |

Деятельностный |

|

|

Очень высокий |

Глубокие системные знания по всем разделам экологии, выходящие за рамки рабочей программы; способность легко устанавливать межпредметные связи |

Глубокое знание норм и правил поведения в окружающей природной среде; адекватная самооценка своей деятельности в природе; осознание ответственности за состояние окружающей среды. Развитая потребность в защите окружающей среды |

Умения: решать различные задачи по нормированию качества окружающей среды и инженерным методам защиты биосферы; использовать методы экологического мониторинга на практике |

|

Высокий |

Глубокие системные знания по всем разделам экологии в рамках рабочей программы; способность устанавливать межпредметные связи |

Знание норм и правил поведения в окружающей природной среде; адекватная самооценка своей деятельности в природе; осознание ответственности за состояние окружающей среды |

Умения: решать задачи по нормированию качества окружающей среды и инженерным методам защиты биосферы; использовать отдельные методы экологического мониторинга на практике |

|

Средний |

Системные знания по многим разделам экологии; затруднения в установлении межпредметных связей |

Неполное знание норм и правил поведения в окружающей природной среде; адекватная самооценка своей деятельности в природе. Отсутствие осознания ответственности за состояние окружающей среды |

Решение задач по нормированию качества окружающей среды и инженерным методам защиты биосферы с ошибками. Затруднения в использовании методов экологического мониторинга на практике |

|

Низкий |

Отсутствие системных знаний по многим разделам экологии; неспособность устанавливать межпредметные связи |

Неполное знание норм и правил поведения в окружающей природной среде. Отсутствие осознание ответственности за состояние окружающей среды |

Неумение решать задачи по нормированию качества окружающей среды и инженерным методам защиты биосферы. Незнание методов экологического мониторинга |

49 %. Нами был сделан вывод о том, что традиционные методы экологического образования не способствуют формированию ЭК обучающихся даже на среднем уровне.

Формирующий этап эксперимента стартовал с выявления готовности студентов к проектной деятельности (далее – ПД). В структуре понятия «готовность к проектной деятельности», как интегративного качества личности, можно выделить следующие компоненты: мотивационный, когнитивный, деятельностный, личностный [3]. В нашем случае изучение мотивационного компонента направлено на выявление заинтересованности студентов в участии в выполнении экологических проектов. Когнитивный компонент отражает уровень тео- ретических знаний обучающихся, понимание ими особенностей и актуальности проектной деятельности по экологии. Деятельностная составляющая готовности к ПД охватывает умения и навыки, необходимые при выполнении исследовательской работы в лаборатории. Личностный компонент охватывает комплекс качеств индивида, позволяющих успешно выполнить проект: самостоятельность, ответственность, инициативность, креативность, коммуникабельность и др.

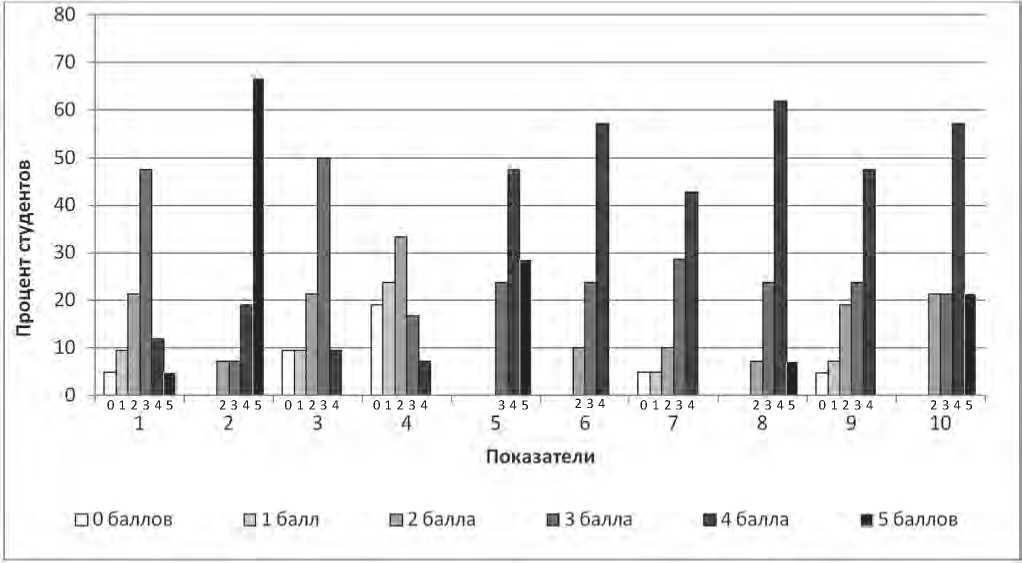

С целью определения степени готовности студентов к ПД нами была составлена анкета [9], содержащая вопросы по всем перечисленным выше компонентам. Оценка осуществлялась по следующим показателям:

-

1 – знание материала по избранным главам прикладной экологии;

-

2 – заинтересованность в проекте;

-

3 – умение ставить цели и задачи эксперимента;

-

4 – умение планировать экспериментальную работу;

-

5 – владение навыками работы на компьютере;

-

6 – умение самостоятельно работать с научной литературой;

-

7 – умение анализировать полученные результаты;

-

8 – владение навыками составления презентации;

-

9 – владение навыками публичного выступления;

-

10 – умение объективно оценивать свою работу.

К ВОПРОСУ О ПРОЕКТНОМ МЕТОДЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ

Ответы на каждый вопрос оценивались по 5-балльной шкале, где 5 баллов – очень высокий уровень, 4 – высокий, 3 – средний, 2– низкий, 1 – очень низкий уровни, 0 – полное отсутствие готовности к ПД (см. Рисунок 1).

Результаты анкетирования, представленные на Рисунке 1, свидетельствуют о достаточно высоком уровне готовности студентов к ПД. Исключение составляют вопросы 1, 3, 4 анкеты. Первый вопрос касается знаний об экологических проблемах и рациональном природопользовании. Уровень теоретических знаний по прикладной экологии традиционно низок, поэтому средняя оценка в три балла у 47,6 % студентов вполне закономерна. Вопросы 3 и 4 связаны с экспериментальной деятельностью. Поскольку объем часов, отведенный на лабораторные работы при изучении экологических дисциплин невелик, навыки самостоятельного проведения опытов у студентов не сформированы. Примечательно, что большинство респондентов способно объективно оценить свою работу, ответы на этот вопрос оценивались ими в среднем в 4,8 балла.

Большим преимуществом проектного метода изучения экологических дисциплин является комфортность выбираемых студентом форм, методов и периода освоения предусмотренных рабочей программой дисциплин разделов. Однако, получаемые в ходе ПД знания могут быть бессистемны. С учетом этого факта перед преподавателем встает непростая задача своевременного ориентирования обучающихся в последовательности изучаемых вопросов, расстановки акцентов на наиболее актуальных моментах исследования. Очень важно при этом избегать излишнего контроля. Необходимо предоставить студенту своего рода «коридор» самостоятельного принятия решений, ведь проектный метод относится к личностно ориентированным педтехнологи-ям, направленным, прежде всего, на самореализацию личности.

На основании четырехлетнего опыта использования нами проектного метода обучения экологии можно сказать, что наиболее востребованной является тематика экологического мониторинга объектов окружающей среды. Она охватывает несколько разделов прикладной экологии: «Виды загрязнения биосферы и его последствия», «Экологический контроль», «Нормирование качества окружающей среды», «Актуальные методы защиты биосферы».

Выполненные проекты могут оцениваться преподавателем, экспертной комиссией кафедры, института в рамках конкурсов студенческих работ. По нашему мнению, более объективной и независимой является оценка, полученная за представление проекта на внешнем конкурсе. Участие студента в конкурсных мероприятиях за пределами своего вуза позволяет осознать значимость выполненной работы, повышает его самооценку, дает возможность приобрести бесценный опыт публичных выступлений.

РГППУ совместно с УрГЭУ с 2018 года ежегодно проводит Международную научно-практическую конференцию магистрантов, аспирантов, молодых ученых

и преподавателей, в работе которой могут принять участие и студенты. Конференция проходит в смешанном формате (очно, заочно и в режиме онлайн) по направлениям: «Проблемы экологической безопасности человека», «Экологизация производства, образования, науки», «Проблемы рационального природопользования», «Экологический мониторинг». В рамках данного мероприятия проводится конкурс научноисследовательских работ.

Примерами успешно выполненных и представленных на конкурсе студентами машиностроительных профилей подготовки проектов являются следующие: «Анализ качества питьевой воды в Екатеринбурге», «Оценка качества атмосферного воздуха в Екатеринбурге», «Состояние почв в Свердловской области» и др.

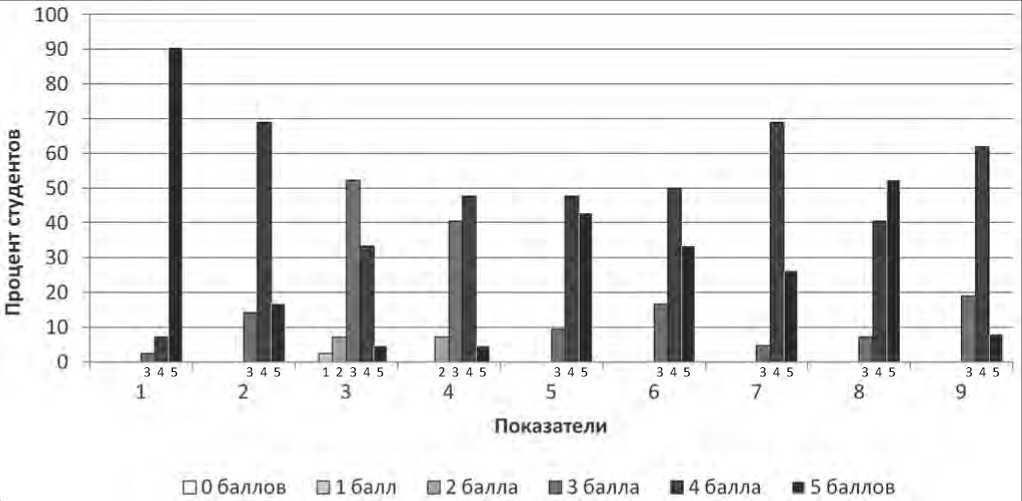

Контрольный этап эксперимента включал анализ удовлетворенности студентов проектной деятельностью и тестирование по показателям ЭК. Обучающимся была предложена анкета на основе 9 показателей, охватывающих различные аспекты работы над проектами [9]:

-

1 – возможность выбора темы проекта;

-

2 – анализ литературы по выбранной теме;

-

3 – выполнение эксперимента;

-

4 – обсуждение полученных результатов;

-

5 – подготовка доклада-презентации;

-

6 – степень самостоятельности при работе над проектом;

-

7 – возможность использования полученных при выполнении проекта знаний на практике;

-

8 – возможность участия в обсуждении результатов других работ;

-

9 – вероятность участия в следующих проектах.

Ответ на каждый вопрос студенты должны были давать по 5-балльной шкале (5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – плохо, 1 – очень плохо, 0 – нет ответа) (см. Рисунок 2).

Степень удовлетворенности студентов своей работой над проектами довольно высока, о чем свидетельствуют результаты анализа, представленные на Рисунке 2. Более половины студентов почти по всем вопросам, связанным с выделенными показателями, выставили 4 или 5 баллов. Исключение составляют ответы на вопрос по экспериментальной части проекта, что объясняется несформи-рованностью навыков самостоятельного проведения опытов по аналитической химии, методы которой лежат в основе экологического мониторинга. Примечательно, что студенты осознают возможность применения полученных знаний в своей будущей деятельности.

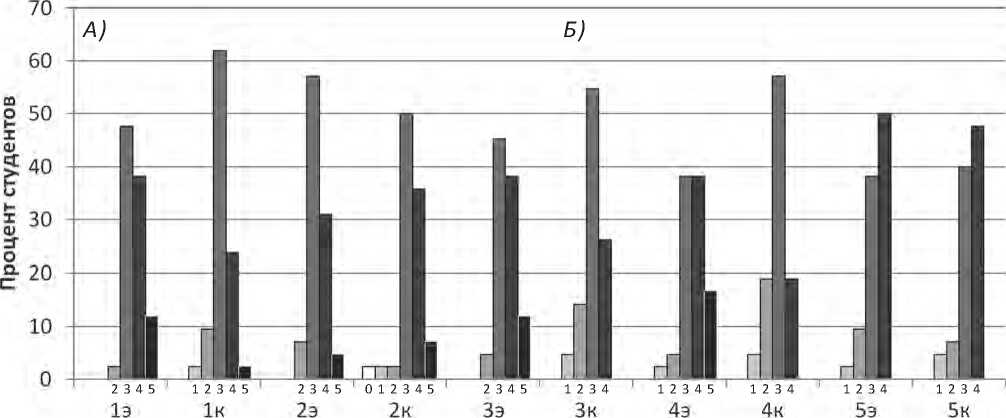

На контрольном этапе эксперимента было проведено тестирование студентов с целью осуществления сравнительного анализа сфор-мированности ЭК. Итоговый тест содержал вопросы по тем же компонентам ЭК, что и на начальном этапе диагностики:

-

1 – функционирование природных экосистем;

-

2 – учение о биосфере;

-

3 – экологические факторы;

-

4 – загрязнение окружающей среды;

-

5 – проблемы природных ресурсов;

-

6 – техногенное воздействие на биосферу;

-

7 – экологический контроль;

-

8 – нормирование качества окружающей среды;

К ВОПРОСУ О ПРОЕКТНОМ МЕТОДЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ

-

9 – современные методы защиты биосферы;

-

10 – экологизация производства.

Данные итогового тестирования студентов (см. Рисунок 3) позволяют сделать вывод о высоком уровне сформированности ценностного и деятельностного компонентов ЭК студентов ЭГ. Когнитивный компонент формирован на низком уровне как в КГ, так и в ЭГ. Это указывает на необходимость при составлении плана исследовательской работы больше внимания уделять вопросам общей экологии. Проблемы природных ресурсов хорошо изучены студентами обеих групп. А вот знания, необходимые для осуществления практической деятельности, значительно лучше усвоены студентами ЭГ. Это свидетельствует о глубокой проработке материала в процессе ПД. Таким образом, полученные результаты позволяют утверждать, что ПД способствует повышению уровня ЭК студентов.

Заключение. Метод проектов как одна из современных педагогических технологий может быть с успехом применен при изучении естественнонаучных дисциплин, в том числе, экологии. Он характеризуется рядом бесспорных преимуществ, среди которых – развитие самостоятельности, инициативности обучающихся, возможность выполнения исследований в комфортном для студента темпе, повышение их заинтересованности в результатах своей работы. Последнее особенно актуально, поскольку традиционные методы изучения экологии с учетом незначительного объема аудиторных часов, отведенных учебными планами, не позволяют обучающимся вести исследовательскую работу на должном уровне. Детальная проработка выбранной экологической проблемы, предполагающая наряду с выполнением эксперимента освоение теоретического материала, способствует трансформации приобретенных экологических знаний в систему ценностных убеждений, что является важным условием для формирования высокого уровня ЭК.

Тем не менее, мы считаем, что не следует абсолютизировать возможности проектного метода как способ повышения ЭК – у него есть свои недостатки. Так, его применение затруднительно в работе со сту- дентами с низким уровнем таких важных качеств как самостоятельность, дисциплинированность, ответственность. Неслучайно одним из основных компонентов готовности к проектной деятельности является именно личностная составляющая. Следовательно, данный метод не является всеохватывающим, преподаватель обычно делает ставку на целеустремленных студентов [8].

Кроме того, может возникнуть проблема с соблюдением графика работы: далеко не всегда студенты придерживаются запланированного времени выполнения этапов проекта, главным образом, в связи с их перегруженностью. Это приводит к нарушению графика учебного процесса по изучаемому предмету и отставанию обучающихся, занимающихся исследовательской работой, от учебного плана.

Справедливо считается, что ПД в вузе могут заниматься в основном студенты старших курсов, обладающие определенным набором ключевых компетенций и адаптированные к особенностям учебного процесса в высшей школе. Несмотря на это, в наших исследованиях к ПД были допущены и наибо-

Показатели

□ 0 баллов D 1 балл □ 2 балла ИЗ балла ■ 4балла ■ 5 баллов

Рисунок 3. Результаты заключительного тестирования (к – КГ; э – ЭГ): А – показатели 1–5; Б – показатели 6–10.

лее заинтересованные и активные студенты 2-го курса. Считаем, что наш эксперимент с привлечением к исследовательским проектам студентов младших курсов удался, поскольку цель работы – повышения уровня сформированности ЭК – достигнута.

В ходе исследования была выявлена потребность в более активном использовании командно-групповых проектов. Такая форма органи- зации работы будет дополнительно способствовать формированию деятельностного и личностного компонентов готовности к ПД, развитию коммуникативных навыков и взаимообучению студентов.

Список литературы К вопросу о проектном методе формирования экологической компетентности студентов вузов

- Бусыгин А.Г., Лизунова Е.В. Проектная деятельность как средство формирования экологической культуры студентов педагогического университета // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2018. Т. 7, № 3(24). С. 66–70.

- Вагнер И.В. Модель гуманитарно-экологического образования студентов социально-педагогических и психолого-педагогических специальностей // Астраханский вестник экологического образования. 2012. № 2. С. 4–53.

- Ефимова Л.П., Явгильдина З.М. Развитие готовности подростков к проектной деятельности как педагогическая проблема // Интернет-журнал Науковедение. 2015. Т. 7, № 2. URL: file:///C:/Users/Админ/Downloads/razvitiegotovnosti-podrostkov-k-proektnoy-deyatelnosti-kak-pedagogicheskaya-problema.pdf (дата обращения: 05.10.2022).

- Кашлев С.С. Организация рефлексивной деятельности участников процесса экологического образования // Социально-экологические технологии. 2011. № 1. С. 126–134.

- Комиссар В.И. Проблемы формирования экологического сознания: образовательный аспект // Известия Саратовского ун-та. Новая серия. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2021. Т. 21, № 3. С. 258–262.

- Розенберг А.Г., Кудинова Г.А. Обзор моделей экологического образования // Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5, № 3. С. 176–180.

- Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность? М.: Аркти, 2005. 177 с.

- Трищенко А.Д. Опыт проектного обучения: попытка объективного анализа достижений и проблем // Образование и наука. 2018. Т. 20, № 4. С. 132–152.

- Харина Г.В., Алешина Л.В., Мирошникова Е.Г. Разработка проектного метода изучения химии в профессионально-педагогическом вузе // Научный диалог. 2017. № 8. С. 413–425.

- Jeronen E., Kaikkonen M. Thoughts of Children and Adults about the Environment and Environmental Education. International Research in Geographical and Environmental Education. 2002. No. 11(4). P. 341–363.

- The Tbilisi Declaration: Final report intergovernmental conference on environmental education. Organized by UNESCO in cooperation with UNEP, Tbilisi, USSR, 14–26 October 1977. URL: https://kykpee.org/wp-content/uploads/2015/08/the_declaration_of_tbilisi.pdf (дата обращения: 29.09.2022).