К вопросу о происхождении иконографии «О тебе радуется»

Бесплатный доступ

Изучение гимнографических текстов остается актуальной проблемой многих современных исследований, как в отечественной, так и в зарубежной научной практике. В данной статье акцентируется внимание на гимне «О Тебе радуется» и соответствующем иконографическом изображении с аналогичным названием. В ходе анализа рассматриваются основные этапы развития иконографического типа «О Тебе радуется», а также исследуется образно-смысловое содержание его элементов. К важным концепциям, применяемым в исследовании, относится иконологический метод, который позволяет глубже понять символику изображений и их взаимосвязь с текстами гимна. Этот подход позволяет не только анализировать визуальные элементы, но и интерпретировать их в контексте культурных и исторических традиций, что раскрывает новые горизонты в понимании взаимосвязи между текстом и изображением. Таким образом, работа подчеркивает значимость взаимосвязи между гимнографией и иконографией как важнейшей частью духовной и культурной традиции.

Гимнографическое произведение, икона, иконография, «О Тебе радуется», гимнография

Короткий адрес: https://sciup.org/147247758

IDR: 147247758 | УДК: 7.046.3 | DOI: 10.14529/ssh250205

Текст научной статьи К вопросу о происхождении иконографии «О тебе радуется»

История образа иконы «О Тебе радуется» -чудотворной иконы Божией Матери - уходит своими корнями в далекие VII–VIII вв., во времена, когда жил богослов преп. Иоанн Дамаскин. Именно он считается автором гимнографического текста, священной песни, прославляющей Богородицу. На основании этого гимна, но позже был написана иконографическая композиция, получившая название по первой строке песнопения «О Тебе радуется». Цель статьи - рассмотреть вопрос о происхождении иконы «О Тебе радуется», отметить основные вехи в истории её иконографии.

Термин «гимнография» охватывает не входящие в Библию поэтические тексты, которые созданы для исполнения в конкретные моменты христианского богослужения. В соответствии с церковным Уставом, эти тексты читаются, либо если они положены на распевы, то исполняются вокально, хорами певчих. Таким образом, гимнография представляет собой религиозную поэзию, сочиненную для использования в храмах [1]. Произведения гимнографии представляют собой песнопения различных жанров, возникших благодаря труду церковных авторов - гимнографов. Гимногра-фия собрала в себе многовековой духовный опыт Церкви и отразила его в процессе исторического развития. В отличие от песен, записанных в Священном Писании и появившихся ещё в библейские времена, гимнографические произведения не обладают тем же статусом, что и библейские тексты, однако они демонстрируют богатое наследие духовной практики и служения Церкви. Гимногра-фия не только служит важным элементом богослужений, но и отражает уникальные аспекты вероисповедания и духовной культуры.

Вернемся к тексту гимна «О Тебе радуется», послужившего основой иконографии соответствующего иконописного образа, посвященного Божией Матери. Преподобным Иоанном Дамаски-ном [2] он был включен в состав богослужебной книги Октоих, которая включает в себя различные гимнографические сборники и циклы. Воскресные песнопения Октоиха, особенно стихиры, занимают особое место в православной гимнографии. Эти тексты получили широкое признание благодаря их духовной ценности и высокому художественному уровню. Существует устойчивая точка зрения, что ключевые песнопения были созданы святым Иоанном Дамаскином, хотя как сборник Октоих содержит произведения различных авторов. Мотивом к написанию хвалебной песни «О Тебе радуется» стало чудесное исцеление Богородицей руки преподобного. В житийной литературе можно найти поразительное повествование о том, как он не только обрел божественное исцеление по молитвам к Богоматери, но и впоследствии стал гим-нографом, создающим церковные песнопения. Рассказ об этом содержится также во «Временнике» Григория Монаха («Хроника» Георгия Амар-тола), а также самостоятельно прослеживается в рукописной традиции [3]. Высокое произведение великого гимнографа и послужило основой для происхождения иконы «О Тебе радуется».

Обзор литературы

Одним из первых на этот иконографический тип обратил внимание А. Грабар, рассматривавший его среди сюжетов, возникших на Руси и получивших затем распространение в поствизантийском искусстве и позднесредневековом искусстве Балкан [4]. Еще раньше основные истоки этой иконографии были проанализированы в статье Е. В. Георгиевской-Дружининой [5], посвященной композициям на иконографические тексты в росписях Ферапонтова монастыря. Этой теме также была посвящена работа Е. В. Дувакиной, в которой обозначается связь композиции «О Тебе радуется» с центральным моментом литургии [6], что объясняет ее особую распространенность в иконографии. Некоторые ценные наблюдения были высказаны Т. В. Толстой. Исследователь ссылается на предыдущие исследования, уточняя причины появления иконографии «О Тебе радуется» в конце XV - начале XVI вв. [7]. Л. В. Нерсесян конкретизирует описания икон, а также выделяет новые причины распространенности данной иконографии, связанные с содержанием гимна и особенностями его интерпретации в определенном историческом и культурном контексте [8]. Статья А. В. Васильевой посвящена идейному переосмыслению алтарной композиции «О Тебе радуется», обусловленному богослужебным контекстом. Автор утверждает, что иконография «О Тебе радуется» имеет собирательный образ Божественной литургии, Богородица являет собой обобщённый образ богослужения, а фреска имеет символику Жертвы Христовой [9]. В монографии Д. Н. Беловой дается подробное описание духовно-эстетических основ образа Богородицы в живописи Древней Руси [10]. Л. Б. Сукина вносит принципиально новый аспект в изучение иконографии «О Тебе радуется», рассматривая композицию через призму православного средневекового социума в московской культуре конца XV - начала XVI вв. Автор указывает на историческую связь икон «О Тебе радуется» с социокультурной и религиозной действительностью Московского государства [11].

Методы исследования

В основе исследования лежит иконографический метод, задачей которого является построение типологически близких рядов композиций «О Тебе радуется». В нашей работе мы прослеживаем историю происхождения иконографии «О Тебе радуется», ее преобразований, которые вносили различные иконописцы как на Руси, так и в других странах [12].

Результаты и дискуссия

Тема происхождения иконографического типа «О Тебе радуется» продолжает интересовать исследователей. Н. П. Кондаков высказывал мнение о том, что его корни лежат в византийском искус- стве, откуда он распространился в русские иконописные школы в XV в. [13]. Большинство ученых утверждает, что появление русских икон под названием «О Тебе радуется» приходится на период между концом XV и началом XVI в. [8]. Эти религиозные произведения были едины в композиционном устройстве: в верхней части изображалась Пресвятая Богородица, восседающая на троне, на Её коленях - благословляющий Иисус, держащий в руках свиток. Их фигуры окружены сиянием и ангельским воинством. Позади этой группы художники размещали пятиглавый храм в райских садах. Символическое изображение небосвода в форме полукруга венчает всю композицию. Земную часть иконы занимают ряды всех святых, выстроенные в несколько ярусов согласно церковной иерархии. Среди них особое место отведено создателю песнопения, Иоанну Дамаскину, который держит развернутый свиток. Такая иконографическая схема воплощает основную мысль песнопения о грядущем райском блаженстве праведников в Небесном Царстве [8].

Наиболее древние упоминания о данном художественном произведении относятся к началу XVI в. и связаны с фреской, находящейся в соборе Рождества Богородицы, который является частью Ферапонтова монастыря, датируемого 1502 г. (рис. 1). Эта фреска, расположенная в непосредственной близости от изображения «Покрова Богоматери», играет ключевую роль в акцентировании идеи защиты и покровительства Пресвятой Богородицы [8].

Рис. 1. Дионисий. О Тебе радуется. Ферапонтов монастырь.

Фреска. 1502

Fig. 1. Dionysius. All Creation Rejoices. Ferapontov Monastery.

Fresco. 1502

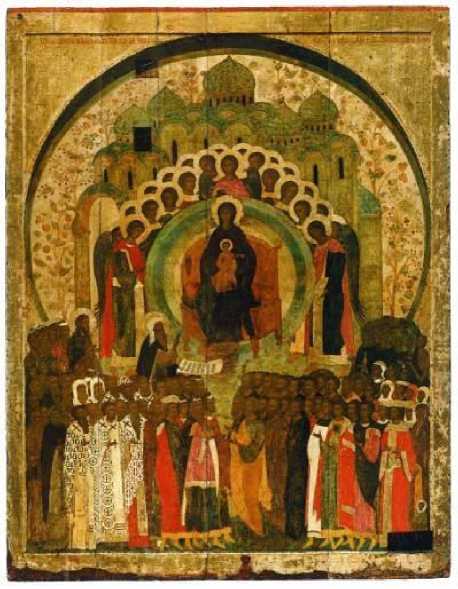

В XVI столетии образ «О Тебе радуется» получил значительное распространение в русской иконописи. В этот период Московская школа иконописи (нач. XVI в.) испытывала сильное воздействие иконографии Успенского собора Московского Кремля (рис. 2). Это влияние признавалось и в работах других мастеров, например, в иконе из Успенского собора в Дмитрове и в творчестве

Дионисия, чья композиция в Рождественском соборе Ферапонтова монастыря демонстрировала смешение элементов, характерных для новгородской школы иконописи. За пять веков изображение «О Тебе радуется» не появлялось в храмовой живописи и на иконостасах. Мастер Дионисий стал одним из зачинателей этой иконографической темы, стремясь через неё высказать концепции национального согласия в рамках византийской эстетики. Это было основано на концепте симфонии между государством и церковью, заложенном императором Юстинианом. Н. Покровский, однако, замечает интересную подробность: «Композиция “О Тебе радуется” появилась в древнерусской иконописи в конце XV в. и получила широкое распространение в искусстве XVI–XVII вв. Древнерусские мастера, вероятно, первыми объединили классические византийские иконографические элементы, создав уникальную интерпретацию образа Богоматери. При этом каждый отдельный компонент композиции сохранил свои традиционные корни» [14].

Рис. 2. Неизвестный иконописец. О Тебе радуется. Икона. Ок. 1500 г. Успенский собор Московского Кремля

Fig. 2. Unknown icon painter. All Creation Rejoices. Icon.

Around 1500. Assumption Cathedral of the Moscow Kremlin

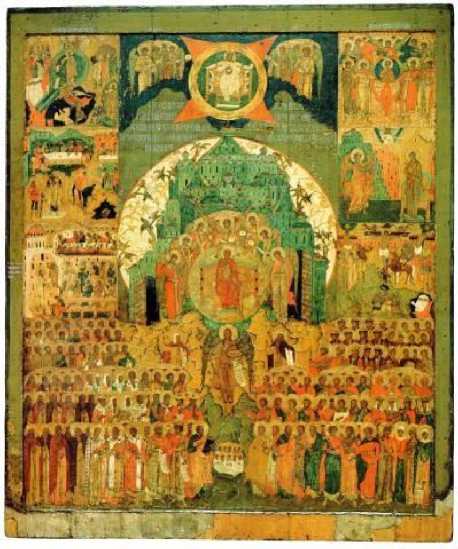

В XVI столетии иконописцы центральной Руси, хотя и были знакомы с традициями псковской школы, при создании масштабных икон преимущественно следовали канонам новгородского письма. Творческое переосмысление композиционных решений XV в. можно наблюдать в иконописных работах, хранящихся сегодня в нескольких музеях: Государственной Третьяковской галерее (иконы из Пафнутьево-Боровской обители), Муромском историко-художественном музее, а также в собрании Государственного музея-заповедника «Коломенское». В XVI столетии псковские земли обогатились образцом, объединившим традиции московской и новгородской школ. Что касается Новгорода, то здесь композиция «О Тебе радуется» не только обрела дополнительные детали, но и существенно видоизменилась в плане художественного исполнения. Живописные работы и небольшие скульптуры вологодских мастеров опирались на традиционные композиционные решения.

В Московском государстве во второй половине XVI в. произошло значительное развитие иконописного сюжета «О Тебе радуется». Изображение обогатилось новыми элементами - чином Небесных сил, которые располагались полукругом вокруг «словесного рая». Тема спасения души также нашла отражение в этой иконографии. В частности, на двух известных иконах того периода - в Соловецком монастыре (конец XVI в.) и в Ильинской церкви Вологды (1550-1575 гг.) -можно увидеть сотериологические элементы иконографии - изображения праведных душ и невинноубиенных, представленных в образе младенцев. Эти работы сейчас хранятся в Государственном музее Московского Кремля и Вологодском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике соответственно.

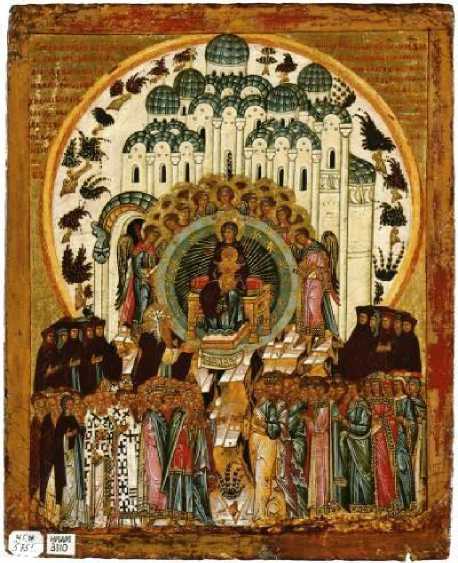

Иконописцы Новгорода и Средней Руси внесли значительные изменения в традиционное изображение. Они начали представлять ангельские крылья в распахнутом виде, подчеркивая тем самым важность небесного посредничества между человечеством и Всевышним. Также мастера отказались от изометрического изображения храма, предпочитая фронтальный ракурс, что особенно заметно на иконе, созданной в Пафнутиевом Боровском монастыре. В этих работах сфера с образом Богоматери поддерживается ангелами, чьи расправленные крылья стали характерной особенностью новой иконописной традиции. В истории христианства особая роль отводилась Русской Церкви, что наглядно отражалось в иконописи. Мастера Новгорода и центральной Руси подчеркивали это, помещая изображения почитаемых русских святых на передний план среди других предстоящих фигур (рис. 3). Примерами такой традиции служат как икона из Государственного Русского музея, так и образ, созданный около 1558 г. для церкви святых апостолов Петра и Павла в Кожевниках, ныне хранящийся в Новгородском государственном объединенном музее-заповеднике [15].

Две иконы конца XVI в. демонстрируют интересную особенность - присутствие образа святого Иоанна Крестителя как Ангела пустыни. Это изображение, ставшее традиционным для иконографии «О Тебе радуется» только в XVII столетии, появилось здесь раньше, вероятно, из-за патрональных соображений. Речь идет о произведениях из разных регионов: одна икона хранится в Архангельском музее изобразительных искусств и происходит из церкви Богоявления села Ухтостров, другая находится в Успенском соборе Свияжского Богородицкого монастыря и предположительно создана московским мастером. Несмотря на различия в художественной манере и трактовке образов, эти иконы объединяет расположение фигуры Иоанна Крестителя - над предстоящими, напротив святого Иоанна Дамаскина.

Рис. 3. Неизвестный иконописец. О Тебе радуется. Икона. К. XV – нач. XVI в. Новгород

Fig. 3. Unknown icon painter. All Creation Rejoices. Icon.

Late 15th - early 16th centuries. Novgorod

Иконописцы часто размещали композицию «О Тебе радуется» в нижнем местном ряду иконостаса. На рубеже XVI–XVII столетий мастера начали включать этот сюжет в изображения, связанные с архангельскими праздниками и пасхальными событиями. Примером такого сочетания служит работа годуновских иконописцев, некогда хранившаяся в коллекции И. С. Остроухова, а ныне находящаяся в Третьяковской галерее.

В период с XVI до начала XVII столетия несколько храмов были расписаны композицией «О Тебе радуется». Среди них особенно примечательны Благовещенский собор в Кремле Москвы и Свияжский Успенский собор Богородицкого монастыря. В первом случае роспись (1547–1551 гг.) разместили на западной стене, северней портала. Во втором храме около 1605 г. на западной стене вместо привычного «Страшного Суда» появилась вариация «Что Ти принесем». Эта композиция вобрала в себя характерные элементы «О Тебе радуется», дополнив их уникальными деталями. Художники изобразили волхвов, следующих за звездой, а также символические фигуры земли и моря, возвращающих умерших. На переднем плане представлена сцена поклонения Богоматери с Младенцем, где среди праведников выделяются значимые фигуры: царь Константин, князь Владимир и киевские святые Борис и Глеб.

В XVII столетии иконы с сюжетом «О Тебе радуется» получили особую популярность из-за их связи с апокалиптическими настроениями того времени. В этих произведениях райская обитель изображалась величественным многоуровневым сооружением с множеством престолов, напоминающим целый город. Художники усложняли композиционное решение, выстраивая центральную вертикаль при помощи нескольких ключевых элементов - изображений младенцев, фигуры святого Иоанна Крестителя и раскинутых крыльев ангела в центре иконы. В иконе второй четверти XVII в., хранящейся в Ярославском художественном музее, святые размещены рядами. Центральное место занимает поясное изображение Саваофа с благословляющим жестом. Справа и слева от Него расположены две фигуры: царь Давид, музицирующий на псалтири, и покаявшийся разбойник, признавший божественную природу Христа.

Иконописное искусство Урала в середине XIX столетия испытало влияние ярославской традиции. Свидетельством этого является небольшая икона формата пядницы, созданная в 1857 г. и ныне хранящаяся в музее-заповеднике Нижнего Тагила, посвященном истории горного дела на Среднем Урале.

В храмовых росписях второй половины XVII в. часто встречается композиция «О Тебе радуется» [16]. Особенно активно её использовала артель знаменитого мастера Гурия Никитина, расписавшая несколько значимых соборов: Троицкий (Кострома, Ипатьевский монастырь, 1654 г.), Кресто-воздвиженский (Тутаев, 1676 г.) и Спасо-Преображенский (Суздаль, Евфимиев монастырь, 1689 г.). В этих росписях примечательно изображение святого Иоанна Предтечи Ангела пустыни в первом расширенном ряду предстоящих. Данная композиция также украшает ярославские храмы - церковь Николы Мокрого, где в 1675 г. работал мастер Д. Г. Плеханов, и церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в Толчкове, расписанную в 1694-1695 гг.

XVIII столетие привнесло в изображения барочные элементы, что отразилось на одеяниях персонажей и архитектурных деталях. Примечательно, что в гравюрах той эпохи традиционные райские символы, включая многокупольные церкви и пышную растительность, уступали место архитектурным пейзажам, а традиционный образ Бога-Отца заменялся голубем - символом Святого

Духа. Такой подход можно наблюдать на работе безымянного гравёра первой трети XVIII в., которая впоследствии служила эталоном для народных картинок вплоть до 1865 г. [17]. В православном творчестве наших дней возродился интерес к данной тематике – она активно воплощается как в настенных росписях, так и в иконах.

В мировой религиозной традиции иконография «О Тебе радуется» находит своё яркое отражение в греческой иконописной школе. К примеру, в коллекции Византийского музея в Афинах представлена такая икона XV в., а творчество иеромонаха Даниила эпохи XV–XVI вв. в Великой Лавре святого Афанасия Афонского и произведения Георгия Кло-нцаса конца XVI в., размещённые в Музее греческого искусства Венеции и в монастыре великомученицы Екатерины на горе Синай, иллюстрируют эту тему. В XVI–XVII вв. значительное число подобных икон было найдено в афонских монастырях Дионисиат и Лесновском, а также среди работ критского художника Т. Пулакиса (1670–1690 гг.) в музее-ризнице монастыря апостола Иоанна Богослова на Патмосе. Эта композиция широко распространена и в церковной фресковой живописи, в том числе в Успенском храме монастыря Хумор (1535 г.), Благовещенской церкви в монастыре Молдовица (1532–1537 гг.), церкви Вознесения Господня в Суче-вицком монастыре (1596 г.), а также в Успенской церкви черногорского монастыря Пива (1604–1606 гг.) и храме Грачаницкого монастыря (1570 г.) работы сербских иконописцев [18].

Самый ранний известный пример этой композиции в древнерусской монументальной живописи – фреска начала XVI в. в соборе Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря (около 1502 г.). Размещенная рядом с «Покровом Богоматери», она подчеркивает тему заступничества Богородицы.

В XVI в. иконография «О Тебе радуется» активно развивалась в иконописи. Московская школа первой половины XVI в. находилась под влиянием образа из Успенского собора Московского Кремля. К нему близки икона из Успенского собора Дмитрова и композиция Дионисия в Рождественском соборе Ферапонтова монастыря, сочетающая элементы новгородского извода (рис. 4).

Примечательно, что на протяжении пяти столетий иконографический образ «О Тебе радуется» почти не встречается в храмовых росписях и иконостасах. Дионисий был одним из первых мастеров, обратившихся к этому типу иконографии, стремясь выразить идеи государственного единства в византийском стиле, опираясь на теорию симфонии государства и церкви, идущую от императора Юстиниана. Как отмечает Н. Покровский, хотя отдельные элементы композиции восходят к византийской иконографии, соединение их в новый выразительный образ Богоматери, вероятно, произошло именно в Древней Руси в конце XV в., получив широкое распространение в XVI–XVII вв.

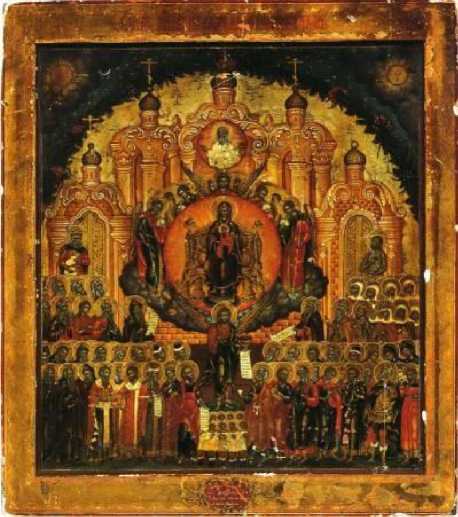

Рис. 4. Неизвестный иконописец. О Тебе радуется. Икона. К. XVI – нач. XVII вв.

Государственная Третьяковская галерея

Fig. 4. Unknown icon painter. All Creation Rejoices. Icon. Late 16th – early 17th centuries. Tretyakov Gallery

Среднерусские мастера XVI в. создавали крупные образы, ориентируясь преимущественно на новгородский извод, но опираясь и на псковский. Иконы из Пафнутиева Боровского монастыря, Мурома и Государственного музея-заповедника «Коломенское» демонстрируют творческую переработку композиции предыдущего столетия.

В Новгороде иконография обогатилась новыми элементами и претерпела стилистические изменения. В Пскове известен лишь один памятник XVI в., сочетающий новгородский и московский изводы. В Вологде сюжет развивался в живописи и мелкой пластике, опираясь на уже известные композиции.

В середине – второй половине XVI в. в Московской Руси иконография «О Тебе радуется» пополнилась космогоническим элементом – чином Небесных сил, обрамляющим сферу «словесного рая». Сотериологические элементы, такие как образы душ праведных или невинноубиенных в виде младенцев, встречаются на иконах из Соловецкого монастыря и из Илиинской церкви в Вологде.

В композициях появились и другие отличия: новгородские и среднерусские иконописцы стали изображать храм фронтально, а не в изометрической проекции, а крылья ангелов, поддерживающих сферу с Богоматерью, изображали раскрытыми, подчеркивая их роль как посредников между Богом и человеком. Примеры этого можно увидеть на иконах из Государственного Русского музея и из церкви апостолов Петра и Павла в Кожевниках.

На новгородских и среднерусских иконах в первых рядах предстоящих стали изображать местночтимых русских святых, подчеркивая значимость Русской Церкви во всемирной христианской истории.

Икона из Успенского собора Богородицкого монастыря в Свияжске, вероятно, созданная мастером московской школы, и икона из Богоявленской церкви села Ухтостров отличаются по стилю письма и прочтению образов. Однако на обеих иконах над предстоящими напротив Иоанна Дамаскина изображен Иоанн Креститель, появление которого объясняется патрональным характером, поскольку его фигура прочно войдет в иконографию «О Тебе радуется» только в XVII в. В период с конца XVI до начала XVII в. иконы «О Тебе радуется» начали использоваться в оформлении праздников пасхального и страстного циклов, а также Собора архангелов. Примером может служить икона годуновских мастеров из собрания И. С. Остроухова, ныне хранящаяся в Государственной Третьяковской галерее. Эти иконы часто занимали важное место в местном ряду иконостаса.

В монументальной живописи XVI – начала XVII в. композиция «О Тебе радуется» встречается в росписях Благовещенского собора Московского Кремля (1547–1551 гг.) и Успенского собора Богородицкого монастыря в Свияжске (около 1605 г.). В последнем на западной стене вместо традиционного «Страшного Суда» была изображена композиция «Что Ти принесем», включающая все элементы иконографии «О Тебе радуется». В ней изображены молящиеся Богородице с Младенцем праведники во главе с царем Константином, князем Владимиром, Борисом и Глебом, а также волхвы, ведомые звездой, и персонификации земли и моря, отдающие мертвецов.

В XVII в. иконы «О Тебе радуется» получили широкое распространение, что связывают с ожиданием конца света. Композиция стала более сложной и детализированной. Вертикальная ось подчеркивалась фигурками младенцев, Иоанна Предтечи и крыльями центрального ангела. Храм изображался как многоярусное, богатое сооружение, райский город. По сторонам от него писали Давида с псалтирью и Благоразумного разбойника, а в центре – благословляющего Господа Саваофа. Святые объединялись в ряды (как на иконе 2-й четверти XVII в. из Ярославского художественного музея).

В XIX в. к такому изводу в ярославской традиции обратились уральские иконописцы (икона-пядница 1857 г. из Нижнетагильского музея-заповедника).

В этот период композиция «О Тебе радуется» часто использовалась в настенных росписях, например, в ярославских церквях Николы Мокрого (1675 г.) и Усекновения главы Иоанна Предтечи в Толчкове (1694–1695 гг.). В росписях артели Гурия Никитина (в соборах Ипатиевского монастыря в Костроме, Крестовоздвиженском соборе в Тута-еве и Спасо-Преображенском соборе Евфимиева монастыря в Суздале) Иоанн Предтеча изображен как Ангел пустыни (рис. 5). В Троицком соборе Ипатиевского монастыря и Спасо-Преображенском соборе этот сюжет помещен в конхе алтарной апсиды как собирательный образ литургии, и это расположение сохранилось и в дальнейшем (например, в Петропавловской церкви в с. Поре-чье-Рыбном).

Рис. 5. Неизвестный иконописец. О Тебе радуется. Икона.

1857 г. Нижнетагильский музей-заповедник

Fig. 5. Unknown icon painter. All Creation Rejoices. Icon. 1857.

Nizhny Tagil Museum-Reserve

На гравюрах XVIII в. райские атрибуты заменяли архитектурным фоном, а Господа Саваофа – изображением Святого Духа в виде голубя (гравюра 1-й трети XVIII в., послужившая образцом для лубков до 1865 г.). В костюмах и архитектуре отражалось влияние барокко. В современном православном искусстве этот сюжет вновь востребован в иконописи и стенописи.

За пределами России образ «О Тебе радуется» широко представлен в греческой иконописи: икона XV в. из Византийского музея в Афинах, работы иеромонаха Даниила (XVI–XVII вв., Великая Лавра святого Афанасия на Афоне) и Г. Клонцаса (конец XVI в., Музей греческого искусства, Венеция; 1604 г., монастырь великомученицы Екатерины на Синае). Значительное количество икон XVI– XVII вв. обнаружено в монастырях Дионисиат и Лесновского на Афоне, а также в работе критского мастера Т. Пулакиса (1670–1690 гг., музей-ризница монастыря ап. Иоанна Богослова, Патмос). Композиция также встречается в росписях храма Успения Богородицы монастыря Хумор

(1535 г.), Благовещенской церкви монастыря Мол-довица (1532–1537 гг.) и церкви Вознесения Господня в монастыре Сучевица (1596 г.), а также в церкви Успения Пресвятой Богородицы монастыря Пива в Черногории (1604–1606 гг.) и храме монастыря Грачаница (1570 г.) от сербских мастеров.

Выводы

Прослеживая историю иконографии «О Тебе радуется», мы отметили, что икона была создана на основании песнопения Иоанна Дамаскина в честь Богоматери. Первые иконы «О Тебе радуется», согласно мнению большинства исследователей, создаются на Руси в конце XV – начале XVI в. Исследуя иконографию «О Тебе радуется», отметим, что образы повторяли примерно одну и ту же схему, однако мастера-иконописцы различных школ и столетий привносили свои изменения в написание икон. Иконография «О Тебе радуется» отличается сложной композицией, где центральное место занимает Богоматерь с Младенцем, окруженная сонмом ангелов и святых. Композиция часто разворачивается на фоне архитектурных строений, символизирующих Царствие Небесное и Горний Иерусалим. Детали одежд, ликов и окружающего пейзажа тщательно прописывались, отражая духовную глубину и торжественность момента. С течением времени и распространением иконы по различным регионам Руси в иконографии стали появляться локальные особенности. Мастера из северных земель, например, вносили в икону элементы, отражающие местный колорит и традиции. Встречаются иконы, где в композицию добавлены сцены из жизни Богородицы или святых, особо почитаемых в данной местности. Несмотря на различия в деталях, общий смысл иконографии «О Тебе радуется» оставался неизменным: прославление Богоматери как Заступницы и Царицы Небесной, к Которой обращаются с молитвами и надеждами. Икона служила не только объектом поклонения, но и визуальным воплощением богословских идей о спасении и вечной жизни.