К вопросу о происхождении обряда сожжения в урне и без нее: по материалам Могильников Юго-Восточной Прибалтики эпохи Гальштата и Латена

Автор: Гусаков М.Г.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Ранний железный век и раннее средневековье

Статья в выпуске: 224, 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14328033

IDR: 14328033

Текст статьи К вопросу о происхождении обряда сожжения в урне и без нее: по материалам Могильников Юго-Восточной Прибалтики эпохи Гальштата и Латена

К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ОБРЯДА СОЖЖЕНИЯ В УРНЕ И БЕЗ НЕЕ: ПО МАТЕРИАЛАМ

МОГИЛЬНИКОВ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ПРИБАЛТИКИ

ЭПОХИ ГАЛЬШТАТА И ЛАТЕНА

Погребальный обряд представляет собой ритуальное оформление перехода/ проводов умершего из области жизни в область (пространство) смерти, гарантирующее благополучное для живых преодоление границы между ними, нарушенной событием смерти. Забота о сохранении этой границы и поддержании должного равновесия между этим и тем светом составляет основное содержание и определяет главную, на мой взгляд, цель погребального обряда (ср. действия, направленные на то, чтобы покойник не остался на этом свете, не возвращался, не увел кого-нибудь за собой и т. д.). Есть мнение, что устройство погребения отражает представления о «потустороннем» мире, способы захоронения являются только материальной частью веры в «загробный» мир (Иванов, 1985).

Древний некрополь – это место «жительства», или «поселение», в потустороннем мире умерших родственников, или коллектива людей, живущего в данный момент на данной территории. Как правило, грунтовые могильники раннего железного века (далее РЖВ) принадлежат одной группе людей, связанных кровным родством и местом поселения.

Многообразие форм обращения с телом умершего у разных народов во все периоды человеческой истории стало темой многих научных исследований. Конкретно в археологии тема погребального обряда и устройства погребальных сооружений – чуть ли не самая объемная отрасль профессиональных исследований (Токарев, 1985; Смирнов, 1997).

Мое обращение к этой теме связано с исследованием погребального обряда в памятниках РЖВ юго-восточной Прибалтики (бывш. Восточной Пруссии, ныне Калининградской обл.).

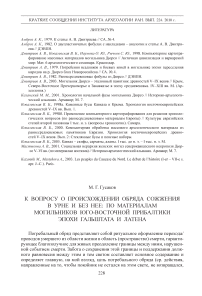

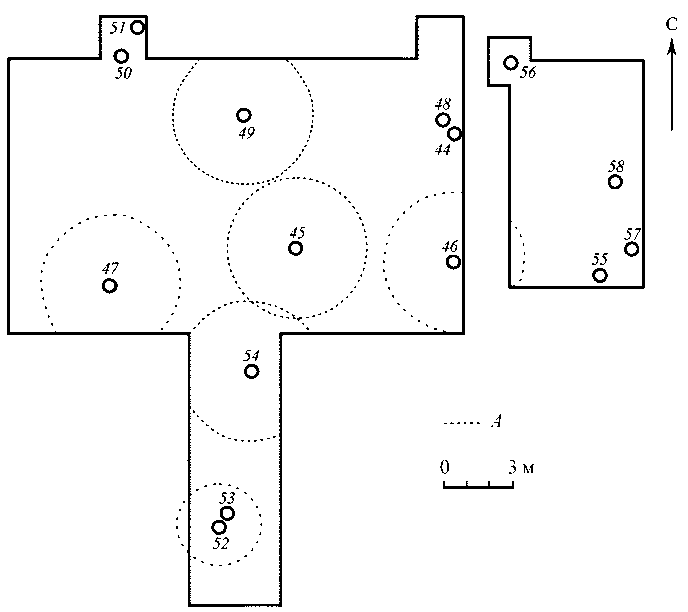

Некрополь у с. Покровское, о котором пойдет дальше речь, располагается на небольшой возвышенности, на остатках большой дюны, сильно снивелированной ежегодными вспашками (рис. 1). В 1975–1976 гг. В. И. Кулаков провел первые раскопки. Была вскрыта площадь около 800 мІ и обнаружено 38 погребений (рис. 2). Все погребения содержали остатки трупосожжений, совершенных на стороне.

Рис. 1. Топографический план могильника у с. Покровское

А

0 3 м

I__________I__________I__________I

57 0

О 50

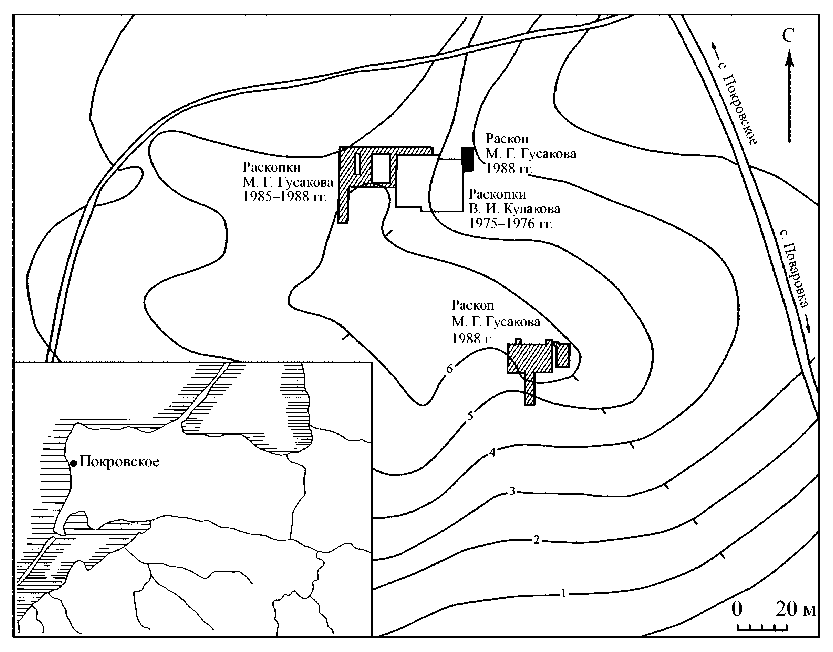

Рис. 2. План раскопа 1

Вторично могильник раскапывался в 1985 г. экспедицией под руководством М. Г. Гусакова. В небольшом раскопе (20 м2), в 14 м к западу от раскопок В. И. Кулакова, было вскрыто три погребения с остатками трупосожжений (рис. 2; 3).

Эти погребения по характеру устройства погребальных камер и содержанию ничем не выделялись из ранее раскопанных. В июле 1988 г. экспедиция под руководством М. Г. Гусакова продолжила раскопки на грунтовом могильнике у с. Покровское 3 1. Раскоп 1985 г. был расширен, его площадь доведена до 220 м2. С северо-восточного борта раскопа Кулакова была заложена поисковая траншея в 20 м2 (рис. 2; 3). Правда, оставался небольшой участок невскрытой земли между двумя раскопами, но он был сильно поврежден вспашкой (Гусаков, 1988).

В археологической практике с давних пор принято проводить подробные разделительные процедуры археологического материала, назову лишь те, которые я использовал в своей работе (Геннинг, Борзунов, 1975; Каменецкий, Мар-

-

1 Приношу свою глубокую благодарность сотруднику славяно-русского отдела д. и. н.

шак, Шер, 1975; Каменецкий, Узянов, 1977; Каменецкий, 1986; Никитина, 1974; 1985; 1995). За 50 с лишним лет было разработано достаточно много приемов и предложено много классификационных схем для работы с материалом, однако, по-моему, до сих пор наиболее оптимального метода не выработано. В конкретном случае я не делал подробного разделения материала до «атомарного состояния», я считаю, что такая работа с погребальным обрядом вряд ли возможна и это достаточно красноречиво было показано в работе Ю. А. Смирнова (1997). В результате подробного анализа погребальной практики многих археологических культур в огромном хронологическом диапазоне – от 200 000 до н. э. и до наших дней (от неандертальских погребений до погребений XX в.) – автор убедительно доказал, что существовало и было выработано такое количество способов захоронения людей, что оно с трудом поддается измерению, даже если мы ограничимся погребальной практикой в пределах обряда сожжения (Смирнов, 1997. Схемы). Даже на материалах могильника Покровское просматривается около 10 вариантов способов устройства захоронений.

Погребения могильника у с. Покровское можно предварительно разбить на несколько типов. Выделение типов в настоящий момент носит предварительный характер.

Могильник у с. Покровское – грунтовой, разбросанный на большом пространстве. На территории могильника специальных мест кремации (сожжения трупа) не найдено. Характер погребений из могильника Покровское свидетельствует о том, что все погребения совершены по обряду кремации. Определенно улавливается несколько «типов» погребальных сооружений. Я исхожу из убеждения, что тип – это образец (Щапова, 1994; 1998).

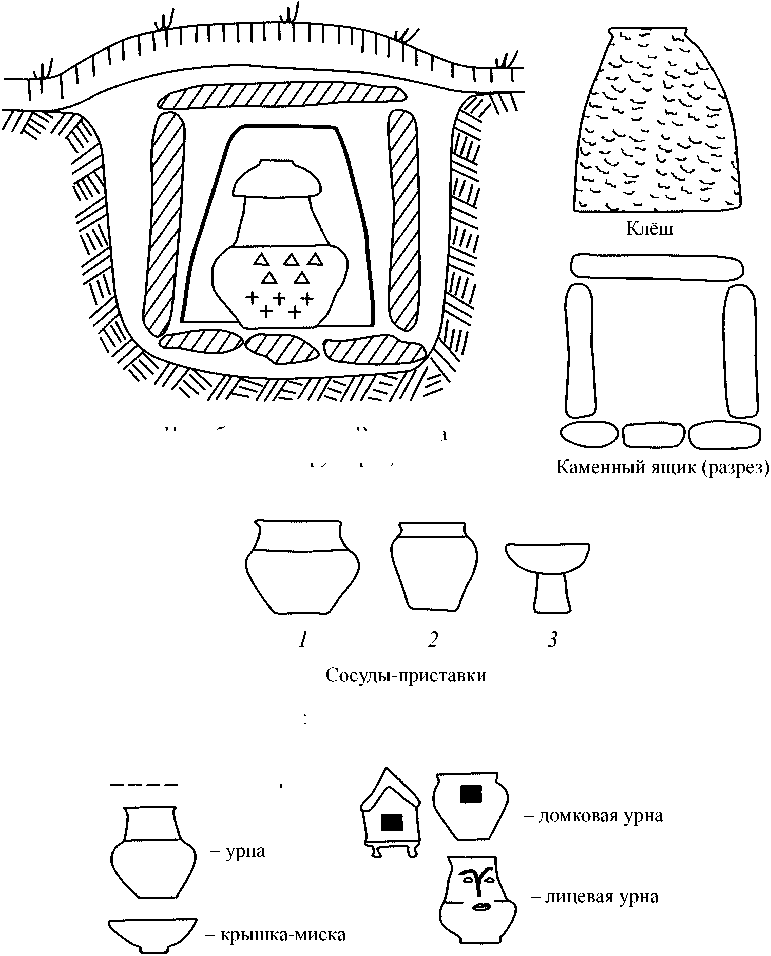

На могильнике Покровское остатки сожжения помещались в яму в виде кучки праха. Были погребения, где прах разбрасывался по периметру ямы (без- урновое погребение). Также существовало правило (не всегда соблюдавшееся) помещать в яму глиняные сосуды с напутственной едой (на могильнике они не сохранились). Был и второй способ устройства погребения – остатки сожжения помещались в урну, а урна ставилась в погребальную яму. Были погребения, где яма обставлялась валунами в виде короба или «домика», в немецкой литературе используется специальный термин – «каменный ящик» (stainkisten).

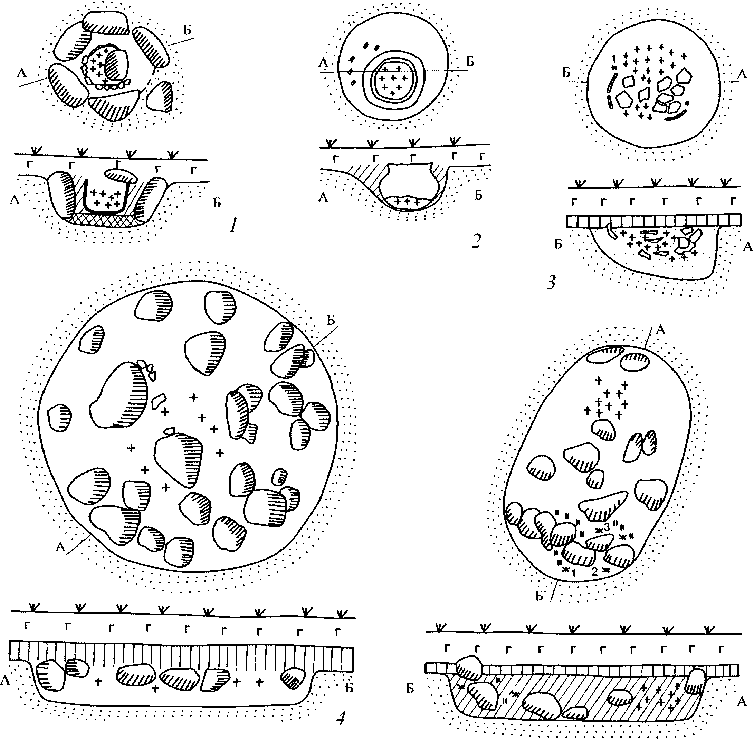

На могильнике Покровское выделены три группы погребений (рис. 4):

-

1) безурновые (всего 37) двух видов: А) без инвентаря – 12 погребений (№ 4, 5, 15–17, 19, 21, 22, 25, 26, 35, 36); Б) с инвентарем – 25 погребений (№ 2, 3, 7, 10, 13, 14, 18, 20, 23, 24, 27, 29, 31–33, 39–43, 48–53, 56–58);

-

2) урновые – 21 погребение (№ 6, 8, 9, 11, 12, 28, 30, 34, 37, 44–47, 54, 55);

-

3) смешанные – 1 погребение (№ 38).

По опыту работы исследователей из Польши, где подобные могильники составляют регулярные археологические объекты, можно заключить, что могильники в среднем содержат, по грубому подсчету, от 20 до 70 погребений и принадлежат к одной, по-видимому кровнородственной, группе, возможно, к большой кровнородственной семье (Wiadomosci Archeologiczne, 1966; 1967; 1968).

При первом взгляде на план могильника у с. Покровское в раскопе I просматриваются 4–6 групп погребений (рис. 2; 3).

Версия первая

Группа 1 , северная (17 погребений). Ядро группы состоит из 8 погребений, которые расположены относительно друг друга на расстоянии не больше 2–3 м (№ 3, 8, 4, 5, 2, 7, 6, 10). Центральным является погребение 2 (ребенок?), единственное, в котором кости праха обложены валунами. Рядом два урновых погребения – 6 и 8 (женщина и ребенок). В этой группе нет мужских погребений.

Группа 2. Шесть (или семь) погребений, вытянувшихся в цепочку с запада на юго-восток (№ 17, 11, 9, 13, 12, 15, 16). Два погребения с каменной обкладкой (9 и 13 – подростки), с флангов их прикрывают погребения с урнами (11 и 12 – ребенок и женщина). Погребения 17, 15 и 16 просто содержат прах.

Группа 3. На юго-востоке раскопа II – компактное скопление погребений, аккумулирующее десять погребений (20, 19, 27, 26, 35, 34, 24, 25, 21, 22). Среди данной группы только одно погребение урновое (№ 34). 4 погребения (20, 19, 24, 25) с каменными выкладками расположены в центре группы. К сожалению, у нас нет антропологических определений в этой группе, поэтому мы не можем оценить их половозрастную стратификацию.

Группа 4 выделена условно. В одной яме собрано 5 погребений – два урновых (28 и 30) и три безурновых (29, 31, 32). По-видимому, данный случай можно интерпретировать как фамильный склеп.

Группа 6 выделена тоже условно. Она расположена на юго-западе раскопа I. Два крупных по размерам погребения 33 и 23 как бы стоят особняком, в обоих погребениях есть остатки каменных конструкций. Нет сомнений в том, что они были разрушены. Оба погребения выглядят как безурновые, однако есть ряд сомнений.

0 30 см

-

1 – погребение 9;

-

2 – погребение 6;

-

3 – погребение 46;

-

4 – погребение 33;

-

5 – погребение 50;

-

6 – погребение 16.

Рис. 4. Типы погребений могильника у с. Покровское

В 5–6 м от них, в направлении на юго-запад от вышеназванной группы, расположены три погребения (37, 38, 36), из них два урновые (37, 38).

Группа 7 расположена на северо-западе, за пределами раскопа I. Три крупных по размерам ям погребения (39, 40, 41) – безурновые, с остатками каменных конструкций. Несколько поодаль от них, на расстоянии 4–5 м на запад, располагались два погребения (42, 43). Наиболее примечательно для меня Погребение 43, в котором были обнаружены остатки колышков от корзины, покрывавшей, по-видимому, урновое погребение.

Выделение компактных групп в раскопе II затруднительно (рис. 3). Есть отдельные пары погребений, но они никак не связываются в группы. На наш взгляд, представляют интерес четыре пары.

Погребения 51 и 50, расположенные на северо-востоке раскопа II, по размерам и устройству погребального сооружения почти идентичны. Они содержат остатки каменных конструкций, которые были разрушены плугом. В этих погребениях были захоронены мужчины от 45 до 60 лет.

Погребения 48 и 44 удивительно похожи друг на друга, как по устройству, так и по обряду захоронения. Оба погребения урновые, одно (№ 44) точно, второе, по-видимому, такое же, только оно разрушено. В погребении 44 были захоронены две женщины, 25 и 55 лет, а также ребенок.

Погребения 55 и 57 расположены в юго-восточном углу раскопа II. Это пара погребений, совершенно не похожих друг на друга. Погребение 55 – с каменной конструкцией и безурновое, в круглой яме, тогда как погребение 57 – в длинной яме с остатками каменной конструкции. Антропологических данных для этих погребений у нас нет, и проверить их половозрастную стратификацию мы не можем. Погребение 57 похоже на погребения 50 и 51; возможно, оно было мужским.

Погребения 53 и 52 расположены в южном конце раскопа II. По-видимому, оба погребения были с каменной обкладкой и, возможно, урновые, однако они разрушены вспашкой. В п. 53 на материке были обнаружены остатки от корзины, аналогичные найденным в п. 43. По характеру устроения п. 52 похоже на п. 53, но в нем много утрат. В п. 53, лучше сохранившемся, были останки женщины 25–35 лет. Есть данные, что в п. 52 находились останки человека 25–35 лет. Возможно, это тоже была женщина?

Версия вторая

При существующих сегодня многочисленных и достаточно противоречивых способах анализа материалов могильников, к которым прибегают антропологи, наибольшей популярностью пользуется версия венгерских антропологов Дьёрдя Ачеди и Яноша Немешкери (Acsadi, Nemeskeri, 1970). Реконструкция общественной структуры по материалам погребенных – дело сложное и требующее достаточно большого количества данных, которых в нашем распоряжении нет. Но на некоторые вопросы мы, как мне кажется, можем ответить.

Первое. Средний возраст жизни (коэффициент доживаемости), рассчитанный для РЖВ, – максимум 40 лет (Алексеев, 1985). Эта цифра давно принята, согласована и не вызывает возражений (История первобытного общества, 1986).

Второе. 1/3 детей умирает, не дожив до 7-летнего возраста (Романова, 1986. С. 195–203). Женщины вступают в брак в возрасте от 13 до 15 лет, первые роды приходятся на 15–16 лет. Возраст вступления в брак по Салической правде – 12 лет, этот возраст считается совершеннолетним (Бессмертный, 1991. С. 32). В XI в. во Франции возраст вступления в брак – 14 лет для мальчиков и 12 лет для девочек. По могильным плитам, возраст вступления в брак римлянок (Рим, первые вв. н. э.) менее 20 лет (Там же. С. 39). В Риме в мужскую тогу юношей облачали в 16 лет. Совершеннолетие в Риме наступало в 16 лет (Тацит,

1969. С. 422). Девочек в Риме выдавали замуж в 13–14 лет, сам Тацит женился в 20 лет, его жене было 13 лет (Там же. С. 431, 436).

Третье. Потеря репродуктивной способности у женщин наступает около 30 лет, при условии, что она рожает по одному ребенку в два года. Таким образом, она могла произвести от 9 до 11 детей, из которых трое-четверо умирало, не дожив до взрослого возраста. Провансальские крестьянки в IX в. в возрасте 22–23 лет (очень многие) уже имели по 5 детей, детородный период заканчивался в 25–30 лет (Бессмертный, 1991. С. 39). При этом, когда первая жена теряет способность к деторождению, не исключены институт наложниц или повторное вступление в брак.

Исходя из вышесказанного, мы можем представить социально-возрастную организацию данного общества.

-

А. Семья состоит из пары родителей и 5–8 детей. Всего от 7 до 10 человек. Бродель называет такую семью «нуклеарной» (Бродель, 1994. С. 81–87).

Б. Несколько кровнородственных семей составляют «семейную общину». Возможно, это и есть «большая патриархальная семья». Община имеет общую территорию, ловища, лесное хозяйство, святилище. Во главе этой общины стоит глава семьи, старший по возрасту.

-

В. Допустим, что могильник принадлежит или оставлен большой кровнородственной общиной, тогда за период в 20 лет, с момента вступления в брак и до смерти (от 20 до 40 лет), должны умереть: двое родителей (мужчина и женщина) и 3–5 из 10 вероятных детей. Следовательно, из одной семейной группы за 20 лет уходит (в среднем) 6 человек – 2 взрослых и 4 ребенка.

Встает вопрос, можем ли мы наблюдать по материалам могильника ситуации подобного рода? Прямо ответить, используя данные антропологии, не удается (табл. 1). Если скоррелировать эти данные с типом погребения, мы получаем смешанную картину (табл. 2). В таблице представлены соотношения типов погребений и локальные группы на плане могильника.

Первое. В колонке погребений с каменным ящиком представлены: 3 детских погребения, 2 – подростка и 1 детское и 2 женских погребения (одно из них, погребение 44, коллективное – женщина + подросток). Всего в этой колонке 12 погребенных: 3 подростка, 1 ребенок, 2 женщины, 6 – неясных. По-видимому, можно «неясные» погребения отнести к подросткам женского пола?

Таблица 1. Антропологические определения

|

№№ погребений |

четких |

№№ погребений |

нечетких |

итог |

|

|

Ребенок (Infans I,II) |

2, 8, 11, 37 |

4 |

28, 30, 34, 37, 38 |

5 |

9 |

|

Подросток (Juvenis) |

9, 13, 44 |

3 |

19, 20, 25, 43, 47, 55 |

6 |

9 |

|

Женщина (Adultus) |

6, 12, 49, 52 |

4 |

1, 7, 10, 14, 18, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 48, 58 |

13 |

17 |

|

Старч. (Senilis) |

44, 53, 56 |

3 |

3 |

||

|

Мужчина (Adultus) |

50, 51 |

2 |

3, 22, 23, 24, 33, 39, 40, 41, 57 (6) |

9 |

11 |

|

Таблица 1 (окончание) |

|||||

|

Старч. (Senilis) |

42, 45, 46, 54 |

3 |

3 |

||

|

Н/я |

4, 5, 15, 16, 17, 21 |

6 |

6 |

||

|

Итог |

25 |

33 |

58 |

||

Второе. В колонке урновых погребений представлено 13 погребенных, из них 3 ребенка, 3 женщины, 3 мужчины (старческого возраста), 4 погребения – неясны. Сказать наверняка, что эта группа смешанная и в ней нет приоритетов, не можем, при общем равенстве в ней – 6 погребений взрослых людей.

Третье. В группе ямных удлиненных погребений – 12 погребенных, из них два взрослых мужчины. Погребения крупные в размерах, с камнями, возможно разрушенные. Но все погребения идентичны. Возможно, что это мужские погребения.

Четвертое. В четвертой колонке – ямные погребения, круглые (овальные) в плане. Всего 15 погребений, в одном из них (№ 49) – прах молодой женщины, не более 21 года. Мы можем предполагать, что во всех погребениях этого типа находится прах молодых женщин.

Пятое. В последней колонке представлены погребения с прахом, и ничем более. Таких погребений 6. К сожалению, антропологических характеристик из этих погребений нет.

Если скоррелировать эти данные с типом погребения, мы получаем смешанную картину (табл. 2). В таблице представлены соотношения типов погребений и локальные группы на плане могильника.

Подводя итог, мы можем утверждать, что на 14 детей и 9 подростков приходится 17 женщин, из них 2 старухи, и 18 мужчин, из них 4 старика (табл. 2). Детские погребения составили 42% (23 человека), взрослые – 48% (29 человек), погребения стариков – 10% (6 человек). Подобная картина типична для обществ с высокой детской смертностью. Аналогичные соотношения свойственны австралийцам и океанийцам (Брук, 1981). В данном случае мы имеем дело с тремя поколениями погребенных.

Таблица 2. Тип погребений и антропологические определения погребений

|

Ящик |

Без ящика |

||||

|

Тип |

1 тип |

2 тип |

3 тип А |

3 тип Б |

4 тип |

|

Погреб. |

Ящик |

Урна |

Яма длинн. |

Яма кругл. |

Яма пепел |

|

1 группа |

2/р 9/п 13/п |

6/ж 8/р 11/р 12/ж |

3 33 39 40 42/м |

1/ж 7 10/ж 14/ж 18 |

4 5 15 16 17 |

|

2 группа |

19 20 25 |

34 37/р 38 |

22 23 24 |

26 27 35 |

21 |

|

Раскоп 2 |

43 44/ж-п 53/ж 55 |

56/ж |

41 50/м 51/м 57 |

48 49/ж 52 58 |

|

|

Четких |

Нечетких |

Итог |

|

|

Ребенок |

4 |

10 |

14 |

|

Подросток |

3 |

6 |

9 |

|

Женщина |

4 |

8 |

12 |

|

Старч. |

3 |

2 |

5 |

|

Мужчина |

2 |

9 |

11 |

|

Старч. |

4 |

3 |

7 |

|

Итог |

20 |

38 |

58 |

Непреложной задачей любого исследования является определение исторических аналогий археологическому памятнику, с которым вам приходится иметь дело. В данном случае ясно, что эти аналогии надо искать на западе от данного объекта. На севере от Самбии, за реками Неманом и Даугавой, погребальные памятники с обрядом кремации есть, но их характер иной. Конечно, можно сравнивать только курганные сооружения северной Прибалтики с самбийскими курганами, речь идет о курганах с каменной кладкой и ящиками, в которых находятся как трупоположения, так и трупосожжения. Однако при внимательном анализе и сравнении становится ясно, что это совершенно другие сооружения. Грунтовые погребения северной Прибалтики ничего общего с погребениями из могильника Покровское не имеют (Шмидехельм, 1955).

В Гальштате и Латене – на востоке от Самбийского п-ова – среди археологических памятников на территории современной Литвы и России погребальных памятников с традицией кремации покойников нет. В верховьях междуречья Днепра, Волги и Оки в эпоху РЖВ была другая традиция захоронений умерших, к сожалению, археологии она не известна. К. А. Смирнов предположил, что тип погребений был идентичен погребениям в деревянных домовинах (Смирнов, 1990).

Есть группа аналогичных памятников (грунтовых могильников) на территории Белоруссии и Украины. Это бескурганные могильники с кремацией Голо-вно 2 (подклёшевой культуры) и Горошков (милоградская культура) (Кухаренко, 1961; Мельниковская, 1967).

В нашем распоряжении есть группа могильников на территории Польши, Чехии и Словакии. Выбор памятников носил исключительно «случайный» характер. Я извлек несколько публикаций лужицких и поморских могильников из польского журнала «Археологические ведомости» за 1966–1968 гг. (Wiado-mosci Archeologiczne (далее – WA), 1966–1968; Hralova, 1962; Budinsky-Velia-cik, 1986).

Лужицкая культура

Черновонсы (Польша), повят Ополе. Раскопки Богуслава Гедика в 1959 г., раскопано 35 погребений, все с кремацией, из них 9 урновых, 16 безурновых, 10 – неясных. Антропологические исследования проводились Бруноном Мицкевичем. Из определенных 34 погребенных – 19 дети (Infants I, II), 9 – юных (Juvenis), в 14 случаях удалось установить пол погребенных (WA, 1966. XXXII).

Кисельская Воля (Польша), повят Лукув. Исследования проводились в 1938–1939 гг., материалы частично утрачены во время войны. В публикации в сжатой форме представлена сохранившаяся часть от 12 погребений лужицкой культуры (WA, 1966–67. XXXII. 3–4).

Пивоницы (Польша), повят Калиш. Раскопки 1913 г. Стефана Круковского. Открыто 8 погребений с остатками кремации – 2 урновых, 5 без урн, одно – кенотаф (WA, 1968. XXXIII. 2).

Мала Бела (Чехия), недалеко от г. Баков на Изере. Раскопки произведены В. Будински-Кричкой и Б. Свободой в 1936–1940 гг. Было вскрыто 181 погребение. Урновых погребений – 56; безурновых – 123, из них в 57 остатков кремации не обнаружено, что довольно много, если представить их как кенотафы. Четыре погребения имели только остатки праха, и ничего более.

Красна Вес (Словакия), р-н Топольчаны. Раскопки вел В. Будински-Кричка. Было вскрыто 45 курганов с каменными кладками и захоронениями внутри них.

Поморская культура

Заворы (Польша), повят Хмельно, Гданьское Поморье. Раскопки Мирослава Фундзинского и Франтишека Розновского в 1993–1994 гг. Вскрыто 23 погребения с сожжением. 16 погребений находились в каменном ящике, 4 – содержали только остатки сожжения. Одно погребение – урновое, без каменной конструкции. Две могилы разрушены, но по характеру устройства погребения можно утверждать, что погребение было в каменном ящике, вещей не было, они содержали обломки керамики (Fudzinski, Roznovwski, 1997).

Раты (Польша), повят Самонино, Гданьское Поморье. Раскопки Мирослава Фундзинского и Юдиты Юлии Гладковской-Речински в 1987–1996 гг. Вскрыты 73 погребения с сожжением: 15 представляли собой каменные ящики с урнами, в 9 прах лежал в каменных ящиках, 2 погребения урновые, 9 безурновых, 25 – скопление камней и косточек праха, 10 – неясного характера. Могильник представляет собой, по мнению его раскопщиков, некрополь с семейными группами (Fudzinski, Gladkowska-Rzсzycka, 2000).

Подклёшевая культура

Головно 2 (Белоруссия), Любомельский р-н. Раскопки вел в 1956–1957 гг. Ю. В. Кухаренко. Вскрыты 34 погребения: 3 урновых, 10 безурновых, 4 в каменных ящиках, 11 подклёшевых, 6 кенотафов (Кухаренко, 1961).

Таким образом, в нашем распоряжении оказалось около 300 погребений, относящихся к лужицкой, поморской и подклёшевой культурам. Хронологический диапазон памятников – VIII–IV вв. до н. э.

Я не вижу смысла подробно разбирать каждый могильник в отдельности, эта работа уже сделана моими предшественниками, и материалы раскопок достаточно подробно опубликованы в печати. Я остановлюсь на ряде наблюдений, которые были сделаны исследователями этих могильников, как во время раскопок, так и после, уже в результате анализа самих погребальных комплексов.

Первое. Было установлено достаточно твердо и аргументированно, что урно-вые погребения на всех могильниках составляли треть всех погребений (напр., могильники Черновонсы, Малая Бела и др.). Надо сказать, что такое соотношение типов погребений считается вполне обычным явлением. Заметим, что на могильнике Покровское урновые погребения составляют 24% от общего числа, безурновые – 60%, остальные погребения неясного типа (остатки праха в яме, и ничего более).

Второе. Как правило, в урновых погребениях, обложенных камнями, или специально устроенных каменных ящиках из плит известняка находился прах детей (Infants I) до возраста 6–7 лет. Подростки 7–15 лет (Infants II) помещались в безурновые погребения. В могильнике Черновонсы детских погребений 48%, подобная цифра приводится для могильника Малая Бела. Подростки составляли около 7–10%. Если сравнивать аналогичные погребения из этих могильников с погребениями из Покровского, то таких погребений в Покровском будет от 13 до 20, что составит 34%, т. е. значительно меньше. Правда, есть большая и плохо разделяемая группа погребений «подросткового возраста» из 13 погребений.

В результате сравнительной процедуры могильники в Покровском, Черновон-сы и в Ратах дали любопытный результат (табл. 3). Погребения в каменных ящиках представляют семейный склеп. В них иногда стоит до десятка сосудов, причем в каждой урне прах одного человека. В одном погребении лежат не только дети, но и взрослые. Следовательно, можно утверждать, что в одном погребении лежат три, а то и четыре, поколения. В данном случае можно допустить, что такие погребения «пополнялись» членами фамилии по мере их ухода из жизни. Значит, на погребении были специальные «опознавательные знаки» – стелы, столбы и т. д.

Таблица 3. Типы погребений и данные антропологии могильников Покровское, Черновонсы, Раты

|

Каменный ящик — урна |

Безурновые погребения |

||||||||||||

|

Могильники |

КЯ |

КЯУ |

КЯКУ |

У |

КУ |

Б/У |

Б/Уд |

Б/Ук |

Б/У? |

СК |

С |

Я |

Всего |

|

Покровское |

9 |

2 |

12 |

12 |

17 |

6 |

58 |

||||||

|

Черновонсы |

7 |

21 |

5 |

33 |

|||||||||

|

Раты |

9 |

15 |

2 |

9 |

10 |

24 |

4 |

73 |

|||||

|

Головно 2 |

4 |

2 |

1 |

3 |

10 |

4 |

4 |

6 |

34 |

||||

КЯ – каменный ящик

КЯУ – каменныйящик и урна

КЯКУ – каменный ящик, клёш, урнна

У – урна

КУ – клёш и урна

Б/У – безурновое

Б/Уд – безурновое, длинная яма Б/Ук – безурновое, круглая яма СК – скопление камней

С – сожжение

Я – яма, кенотаф

Третье. Урновые, и особенно урновые погребения в каменных ящиках, на могильниках в Ратах и Черновонсы представлены наиболее «богатым» погребальным инвентарем – в них есть браслеты, булавки, колечки и т. д. или просто расплавленные вещи. Следовательно, можно вполне уверенно утверждать, что детские погребения содержат более представительный погребальный инвентарь, как по статусу, так и количественно. Мы можем допустить по аналогии, что в Покровском могло быть так же? В могильнике Покровское дети и подростки помещены в погребения с каменными ящиками, но вещей в них нет. И еще одно замечание. Археологи, работавшие с данными могильниками, часто недоумевают, почему детские погребения выглядят «богаче», чем погребения взрослых? На этот вопрос пока убедительных ответов нет. Нет ответов и по материалам других могильников из других культур.

Четвертое. Погребения взрослых (Adultus – до 30 лет), как правило, располагались в урновых или безурновых погребениях без особых отличительных знаков. Наиболее характерный признак, который можно выделить в данном случае в могильнике Покровское, это конфигурация ямы: длинные ямы соответствовали погребениям мужчин, круглые – женщин (рис. 3). Во многих ямах наряду с прахом были многочисленные фрагменты золы и угля, по-видимому, из погребального костра. Останки стариков (Senilis – до 60 лет) помещались также в урновые погребения. В могильнике Покровское мы наблюдаем аналогичную картину.

Пятое. Во всех могильниках есть погребения, которые имеют только яму и небольшое количество праха. Вещей нет. Характер подобных погребений не ясен. Как правило, такие погребения составляют небольшой процент (не более 5–7) от общего числа (табл. 4).

Таблица 4. Сравнение типов погребений в могильниках Ченовонсы, Раты и Головно 2

|

Каменный ящик – урна |

Безурновые погребения |

||||||||||||

|

Могильники |

КЯ |

КЯУ |

КЯКУ |

У |

КУ |

Б/У |

Б/Уд |

Б/Ук |

Б/У? |

СК |

С |

Я |

Всего |

|

Покровское |

9 |

2 |

12 |

12 |

17 |

6 |

58 |

||||||

|

Черновонсы |

7 |

21 |

5 |

33 |

|||||||||

|

Раты |

9 |

15 |

2 |

9 |

10 |

24 |

4 |

73 |

|||||

|

Головно 2 |

4 |

2 |

1 |

3 |

10 |

4 |

4 |

6 |

34 |

||||

КЯ – каменный ящик

КЯУ – каменныйящик и урна

КЯКУ – каменный ящик, клёш, урна

У – урна

КУ – клёш и урна

Б/У – безурновое

Б/Уд – безурновое, длинная яма Б/Ук – безурновое, круглая яма СК – скопление камней

С – сожжение

Я – яма, кенотаф

Шестое. На всех могильниках есть погребения, в которых есть вещи – сосуды, инвентарь – и нет костных останков. Причем эти «погребения» так же устроены, как и погребения с прахом. Правда, на могильнике Покровское таких погребений не было. Здесь можно высказать только предположение. Вполне возможно, что это остатки жертвоприношений родственников, совершенные в моменты поминальных процедур по покойным, в 40 дней, через год и т. д. По сути, это «погребения» вещей или остатков поминального пира и подношений для загробного мира.

Седьмое. При сравнении погребений из курганного могильника Красна Вес и нескольких погребений из могильника Покровское, которые вызвали подозрение, что они могли находиться под курганной насыпью, показали, что наши «подозрения» не лишены основания. Характер устройства погребений из курганного могильника Красна Вес и их параметры вполне соответствуют погребениям 45–47, 49, 54 могильника Покровское (рис. 3). К сожалению, все возможные внешние признаки – каменные венцы, каменные панцири, валуны вокруг погребений – практически стерты с лица земли вспашкой. В одном случае (Погребение 45) нам удалось восстановить такую ограду по остаткам камней (Гусаков, 1988а). Не исключено, что и в других случаях были аналогичные каменные сооружения.

Аналогичную картину можно наблюдать в материалах ясторфской культуры (Schwantes, 1909; 1911). На всех могильниках названных культур представлены различные варианты устройства погребения, совершенного по обряду сожжения. Встает вопрос: в чем различия этих культур? В том, что в одних могильниках больше погребений с клёшем, а в других больше погребений в ямах или урнах? А может быть, эти различия носят не культурологический характер, а социальный или половозрастной? К сожалению, в нашем распоряжении нет репрезентативных выборок по материалам грунтовых могильников ясторфской культуры, где бы материалам археологии соответствовали данные антропологии. Определения по кальцинированным костям практически отсутствуют в 80% материалов из могильников Германии сегодня и практически полностью – в материалах довоенных раскопок. Сопровождающий инвентарь в погребениях Гальштата настолько незначителен и невыразителен, что делать по нему какие-либо заключения этнического характера неприемлемо. Можно только свидетельствовать, что материалы очень похожи, но для более точной характеристики этого сходства необходима специальная исследовательская работа. В связи с этим могу лишь высказать свои первые впечатления при работе с данным материалом.

Мне представляется, что в начале формирования погребальной обрядности с кремацией погребения имели полную партитуру «необходимых в загробной жизни вещей (вещей, определяющих статус покойного)» – по аналогии с тру-поположениями. Но со временем этот реестр вещей сокращался, и под конец дошло до того, что целые вещи просто заменялись «символами», «знаками» целых предметов (обломками черепков и украшений). Эта тенденция хорошо прослеживается на поздней стадии Латена, в погребениях зарубинецкой культуры, в культуре поянешты-лукашевка, где уже действует «усеченная партитура» (Кухаренко, 1961; Смирнова, 1981; Федоров, 1957).

В-четвертых, в погребениях 6 и 34 могильника Покровское были обнаружены урны в виде чернолощеных горшков небольших размеров (не выше 20 см), один из них с ручками-ушками, что дополнительно увеличивает степень его сходства с посудой из могильников лужицко-поморской и других культур РЖВ. Истоки этого типа форм мне видятся в культурах Апеннинского п-ова на севере

Италии, а именно в культуре Вилланова. Область ее распространения – провинции Эмилия, Тоскана, Лацио. Начало культуры – 915 ± 80, 825 ± 80 до н. э. Культура протовилланова – 1100 до н. э. Впервые появляются в погребениях этой культуры фибулы и бритвы. Фибулы «смычкового типа» (Äberg,1931).

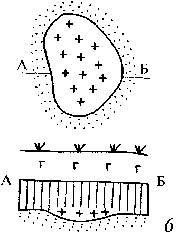

Погребение – сожжение – урновое – яма – диаметр – 1,0 м, внутри диаметр 30–80 см (рис. 5).

+ + + + – кости

ДАДД – инвентарь

Рис. 5. Тип погребения в каменном ящике, культура Вилланова (по: Muller-Karpe, 1959)

Погребение культуры Вилланова (по Мюллеру-Карпе)

Условные обозначения:

Урна – биконическая. Поверхность урны – лощеная (импасто), покрыта резным геометрическим орнаментом: параллельные линии, зигзаги, меандр, ямочки, оттиски штампа, имитирующие шнуровой орнамент, инкрустации, медные вставки. В урну клали личные вещи покойного. Рядом стояли сосуды с пищей.

Урну покрывали чашей или шлемом либо его глиняной имитацией. Впоследствии на подобных урнах стали появляться изображения лица (лицевые урны). Погребения с лицевыми урнами не редкость в Польше, Северной Германии и Дании, а в конце эпохи Гальштата они появляются в погребениях Поморья. Редко встречаются урны в виде «домика» (домковые урны).

Содержимое погребения построено по принципу «матрешки» (Смирнов, 1997. С. 30): Яма + Урна + Прах + Индивидуальные вещи + Крышка (сосуд, плита, или шлем) + Сосуды-Приставки + Остатки пищи. Сама урна обставлялась плитами или камнями, и все перекрывалось плитой.

Инвентарь – бритвы, фибулы, булавки, браслеты, ножи, топоры, мечи, удила.

Яма + Колпак (Камень, Плита, Клёш) + Урна (Прах, Вещи) + Крышка (Миска, Шлем, Плита, Щит с Умбоном) + Сосуды (Еда).

Идея матрешки видится и таким образом: в Яме стоит Дом, в доме стоит Урна, в урне лежит Прах (тело покойного) и Вещи, урна закрыта Крышкой (Сосуд, Шлем, Шит, Плита), рядом стоят Сосуды с Едой. Яма с погребением перекрыта землей, и на ней стоит Стела – человек, или плита с надписью. Был еще способ захоронения в траншее, куда урны с прахом ставили тесно друг к другу.

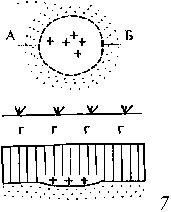

Перечисление «членов» этой процедуры очень напоминает сказочную историю о том, где находится смерть Кощея: Дуб – Ларец – Шкатулка – Яйцо – Игла. Как знать, может быть, текст сказки «верстался» еще во времена культуры Вилланова, или в эпоху действия на европейской арене древне-европейского населения, ставшего впоследствии исходной основой для европейских народов и языков. Но названные части этой цепочки – только часть погребального обряда, не менее важно знать, где эти действия проводятся, а именно: в земле (в яме), на земле (на поверхности), в кургане (на поверхности), на столбе (столбах), на пнях, в дуплах (над земной поверхностью), на дереве (в кроне дерева) (рис. 5).

Но это все теоретические построения, которые носят предварительный характер и никаким образом не являются постулирующими утверждениями. В процессе анализа материалов погребений у меня сложилось представление, что, по-видимому, сосуд-урна воспринимался как некая форма, временно заменяющая «тело», в новой жизни душа умершего должна «переселиться» в новую оболочку. Но по мере эволюции погребальной традиции представление «сосуд-урна есть тело» заменилось представлением, что «яма» в земле – тело, новая оболочка, куда помещают прах . По сути, выпадает одно звено в системе «матрешки», а именно идея дома, урны, колпака (клёша) , дополнительной структуры – укрытия праха; все это замещает «Яма».

Позднее, уже в эпоху Латена, погребальная процедура идет одновременно в двух направлениях: 1) погребение праха в яме ; 2) погребение праха в урне, домике, под колпаком .

Я думаю, что можно вполне определенно утверждать, что формирование погребальной обрядности с кремацией покойного и оформление погребального места в виде каменного ящика, вымостки, некого подобия склепа началось в эпоху перехода от бронзового к железному веку, в хронологических рамках XII– X вв. до н. э. (Muller-Karpe, 1959; Äberg, 1931). Исходными центрами, откуда пошла «волна» в Центральную Европу, были районы северной Италии, долина р. По и Предальпийская зона (Muller-Karpe, 1959).

В заключение я позволю себе одно замечание.

При сравнении погребального инвентаря 2000 погребений, совершенных по обряду сожжения, из археологических культур (с VIII в. до н. э. по IV в. н. э.) Восточной Европы выясняется, что с течением времени количественно погребальный инвентарь сильно сокращается. В конечном счете вся процедура сводится к кучке праха и нескольких черепков в одном погребении (напр., могильники Тайманово, Акатово, см: Поболь, 1983). Практически, до вступления в силу христианского обряда погребения (трупоположение без вещей), обряд кремации стал предельно упрощенным. До сих пор неясно, отражают ли различия в количестве вещей в погребении социальную структуру общества, половозрастные характеристики или какие-то иные явления. Надеюсь, увеличение количества наблюдений из могильников Польши, Германии, Чехии, по всему хронологическому спектру – от Гальштата до конца римского времени – позволит нам приблизиться к решению этой задачи.

Список литературы К вопросу о происхождении обряда сожжения в урне и без нее: по материалам Могильников Юго-Восточной Прибалтики эпохи Гальштата и Латена

- Алексеев В. П., 1985. Человек, эволюция и таксономия: Некоторые теоретические вопросы. М.

- Бессмертный Ю. Л., 1991. Жизнь и смерть в средние века//Очерки демографической истории Франции. М.

- Бродель Ф., 1994. Что такое Франция? Пространство и история. М.

- Брук С. И., 1981. Население мира: Этнодемографический справочник. М.

- Генинг В. Ф, Борзунов В. А., 1975. Методика статистической характеристики и сравнительного анализа погребального обряда//ВАУ Вып. 13. Киев.

- Гусаков М. Г., 1988а. Отчет о работе Западного отряда Балтийской экспедиции в Калининградской области в 1988 г.//Архив ИА. № 13316.

- Гусаков М. Г., 1988б. Об ориентации погребений в могильниках зарубинецкой культуры//Археологические памятники Европейской части РСФСР. Погребальные памятники. М.

- Иванов В. В., 1985. Лингвистические материалы к реконструкции погребальных текстов в балтийской традиции//Балто-славянские исследования. М.

- История первобытного общества. Эпоха первобытной родовой общины. Гл. V: Демографические и этнокультурные процессы эпохи первобытной родовой общины. М., 1986.

- Каменецкий И. С., Маршак Б. И., Шер Я. А., 1975. Анализ археологических источников: Возможности формализованного подхода. М.

- Каменецкий И. С., Узянов А. А., 1977. О правилах построения гистограмм//Археологические исследования на Урале и в Западной Сибири. Свердловск.

- Каменецкий И. С., 1986. Код для описания погребального обряда (часть вторая)//Археологические исследования на новостройках. Т. 1. М.

- Кухаренко Ю. В., 1961. Памятники железного века на территории Полесья//САИ. Д1-29.

- Мельниковская О. Н., 1967. Племена Южной Белоруссии в раннем железном веке. М.

- Никитина Г. Ф., 1974. Погребальный обряд культур полей погребений Средней Европы в I тысячелетии до н. э. -первой половине I тысячелетия н. э.//Погребальный обряд племен Северной и Средней Европы в I тысячелетии до н. э. -I тысячелетии н. э. М.

- Никитина Г. Ф., 1985. Систематика погребального обряда племен черняховской культуры. М.

- Никитина Г. Ф., 1995. Анализ археологических источников могильника черняховской культуры у села Оселивка. М.

- Поболь Л. Д., 1983. Археологические памятники Белоруссии. Железный век. Минск.

- Романова Г. П., 1986. Демографический анализ палеоантропологических материалов могильника Лебеди III//Археологические работы на новостройках. М.

- Смирнов К. А., 1990. Погребальный обряд дьяковской культуры//СА. № 2.

- Смирнов Ю. А., 1997. Лабиринт: Морфология преднамеренного погребения. М.

- Смирнова Г. И., 1981. Могильник типа Поянешты-Лукашевка у с. Долиняны на Буковине (раскопки 1977-1978 гг.)//СА. № 3.

- Федоров Г. Б., 1957. Лукашевский могильник//КСИА. Вып. 68.

- Тацит К., 1969. О происхождении германцев//Тацит К. Малые произведения. Л.

- Токарев С. А., 1985. Погребальные обычаи, их смысл и происхождение//Природа. М. № 9.

- Шмидехельм М. Х., 1955. Археологические памятники периода разложения родового строя на северо-востоке Эстонии. Таллин.

- Щапова Ю. Л., 1994. Описание, классификация и эволюционные закономерности в развитии древних вещей//РА. № 2.

- Щапова Ю. Л., 1998. Еще раз о типологическом методе в археологии, типах и типологиях//Историческая археология: Традиция и перспектива. М.

- Acsάdi G., Nemeskeri J., 1970. History of Human Life Span and Mortality. Budapest.

- Äberg N., 1931. Bronzezeitliche und Früheisenzeitliche Chronologie. Stockholm. Teil I: Italien; Teil II: Hallstatzeit.

- Budinsky-Kricka V., Veliacik L., 1986. Krasna Ves Graberfeld der Lausitzer Kultur. Nitra.

- Fudzinski M., Roznovwski F., 1997. Cmentarzyssko ludnosci kultury pomorskiej w Zaworach, gmin Chmielno. Gdansk.

- Fudzinski M., Gladkowska-Rzczycka J. J., 2000. Cmentarzyssko ludnosci kultury pomorskiej w Ratach gmina Somonino. Gdansk.

- Hralova J., 1962. Das Lausitzer Graberfeld in Mala Bela. Pragae.

- Muller-Karpe H., 1959. Beitrage zur Chronologie der Urnenfelderzeit Nördlich und Südlich der Alpen//Römisch-Germanisch Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts zu Frankfurt. RömischGermanisch Forschung. Berlin. Bd. 22.

- Schwantes G., 1909. Die Graber der Altesten Eisenzeit im Östlichen Hannover//Praehistorische Zeitschrift. Berlin.

- Schwantes G., 1911. Die Altesten Urnenfriedhofe bei Uelsen und Luneburg. Hannover. Bd. 1.

- Wiadomosci Archeologiczne. T. XXXII. Z. 1-2. Warschawa, 1966.

- Wiadomosci Archeologiczne. T. XXXII. Z. 3-4. Warschawa, 1966-1967.

- Wiadomosci Archeologiczne. T. XXXIII. Z. 1; Z. 2; Z. 3-4. Warschawa, 1968.