К вопросу о региональной дифференциации качества жизни населения

Автор: Россошанский Александр Игоревич

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Качество жизни и человеческий потенциал территорий

Статья в выпуске: 1 (75), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы пространственной дифференциации качества жизни населения. Подчеркивается актуальность данной проблемы, учитывая современные тенденции развития регионов, неравенства в распределении доходов, избыточного по территориям, доходам и потреблению на душу населения. Проблема неравенства рассматривается в двух базовых аспектах: диспропорции регионов по уровню экономического развития и имущественной дифференциации населения. Показаны основные проблемы неравномерности развития субъектов страны и угрозы, их обусловливающие.Проведенный анализ имущественной дифференциации населения показал, что в течение более чем десятилетнего периода темпы роста доходов высокообеспеченных слоев российского общества существенно опережали увеличение доходов наименее обеспеченной части населения, что возвело проблему неравенства населения в ранг потенциальных угроз.Показано, что основные проблемы социально-экономического неравенства связаны в первую очередь в институциональных дефектах перераспределительной системы. Полученные в ходе исследования данные позволяют более точно определить проблемы и дальнейшие перспективы развития политики в области повышения качества жизни населения, что может стать основой для принятия управленческих решений.

Качество жизни, социально-экономическое неравенство, доходы населения

Короткий адрес: https://sciup.org/147111234

IDR: 147111234 | УДК: 330.59

Текст научной статьи К вопросу о региональной дифференциации качества жизни населения

РОССОШАНСКИЙ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ младший научный сотрудник отдела исследования уровня и образа жизни населения

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

В статье рассматриваются вопросы пространственной дифференциации качества жизни населения. Подчеркивается актуальность данной проблемы,учитывая современные тенденции развития регионов, неравенства в распределении доходов, избыточного по территориям, доходам и потреблению на душу населения. Проблема неравенства рассматривается в двух базовых аспектах: диспропорции регионов по уровню экономического развития и имущественной дифференциации населения. Показаны основные проблемы неравномерности развития субъектов страны и угрозы, их обусловливающие.

Проведенный анализ имущественной дифференциации населения показал, что в течение более чем десятилетнего периода темпы роста доходов высокообеспеченных слоев российского общества существенно опережали увеличение доходов наименее обеспеченной части населения, что возвело проблему неравенства населения в ранг потенциальных угроз.

Показано, что основные проблемы социально-экономического неравенства связаны в первую очередь в институциональных дефектах перераспределительной системы. Полученные в ходе исследования данные позволяют более точно определить проблемы и дальнейшие перспективы развития политики в области повышения качества жизни населения, что может стать основой для принятия управленческих решений.

Качество жизни, социально-экономическое неравенство, доходы населения

В Стратегии национальной безопас-ности1 достойное качество жизни населения выступает ключевым индикатором развитого конкурентоспособного госу- дарства. Стратегическими целями в области повышения качества жизни населения признается снижение социального и имущественного неравенства населения, стабилизация его численности в среднесрочной перспективе, а в долгосрочной – коренное улучшение демографической ситуации.

Действительно, проблема социальноэкономического неравенства населения для России стоит остро. За последний, более чем десятилетний период, коэффициент фондов в России увеличился с 13,9 раз (в 2000 году) до 16,2 раз (2013 год), индекс Джини – с 0,395 до 0,418 соответственно. Неравномерность распределения доходов характерна не только для населения, но и для регионов страны. Коэффициент Джини для регионального неравенства валового регионального продукта на душу населения в 2012 году составил 0,250, коэффициента фондов – 4,5 раза (в 2001 году 0,239 и 4,2 соответственно).

Результатом столь значительной дифференциации становятся фактические потери, выражающиеся в падении качества российского населения. Так, согласно исследованиям А.Ю. Шевякова [18, с. 4450], при снижении коэффициента фондов до величины 7 – 10%, рост ВВП в 2000-е годы мог бы быть выше фактического на 30 – 50%, а при годовом росте реальных доходов на 10% положительный естественный прирост населения смог бы достичь размера 3,3 промилле.

Основной целью данного исследования является оценка региональной дифференциации качества жизни населения России. Информационную базу исследования составили данные Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, а также Террито- риального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области.

Первое десятилетие 21 века для России ознаменовалось значительными структурными изменениями в экономике. В основе данных явлений лежали общемировые тенденции, среди которых рост цен на энергоносители, увеличение доступности иностранных кредитов за счет снижения процентных ставок и др. [8, с. 30]. Данный период условно можно разделить на 2 этапа:

– первый – этап роста экономики страны в 2000 – 2007 гг.;

– второй – этап финансово-экономического кризиса 2008 – 2009 гг., последующих лет выхода из кризисного положения и стагнации экономического развития.

Начальный этап характеризовался существенным улучшением экономической ситуации, а также преодолением спада инвестиций в доходы населения, долговой зависимости РФ, настроений сепаратизма в отдельных субъектах, сокращения рождаемости [9, с. 15-22]. Темпы роста валового внутреннего продукта РФ за 2000 – 2007 гг. в среднем составляли 7,2% в год (табл. 1). Динамика других показателей также свидетельствовала о позитивных тенденциях, которая была прервана в кризисный период (2008 – 2009 гг.) и сменилась стагнацией, обусловленной складывающимися мирохозяйственными отношениями.

Таблица 1. Основные социально-экономические показатели в РФ, 2000 – 2012 гг.

|

Показатель |

2000 г. |

2001 г. |

2002 г. |

2003 г. |

2004 г. |

2005 г. |

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

2009 г. |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

|

ВВП, в % к пред. периоду |

110,0 |

105,1 |

104,7 |

107,3 |

107,2 |

106,4 |

108,2 |

108,5 |

105,2 |

92,2 |

104,5 |

104,3 |

103,4 |

|

Инвестиции в основной капитал, в % к пред. периоду |

117,4 |

111,7 |

102,9 |

112,7 |

116,8 |

110,2 |

117,8 |

123,8 |

109,5 |

86,5 |

106,3 |

110,8 |

106,8 |

|

Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к пред. году |

112 |

108,7 |

111,1 |

115 |

110,4 |

112,4 |

113,5 |

112,1 |

102,9 |

102 |

104 |

101,2 |

105,8 |

|

Соотношение с величиной ПМ среднедушевых денежных доходов населения, раз |

1,9 |

2,0 |

2,2 |

2,5 |

2,7 |

2,7 |

3,0 |

3,3 |

3,2 |

3,3 |

3,3 |

3,3 |

3,4 |

|

Доля населения с денежными доходами ниже величины ПМ, % |

29,0 |

27,5 |

24,6 |

20,3 |

17,6 |

17,8 |

15,2 |

13,3 |

13,4 |

13,2 |

12,5 |

12,7 |

10,9 |

|

Источник: Российский статистический ежегодник: стат. сб. / Росстат. – М., 2013. – 717 с. |

|||||||||||||

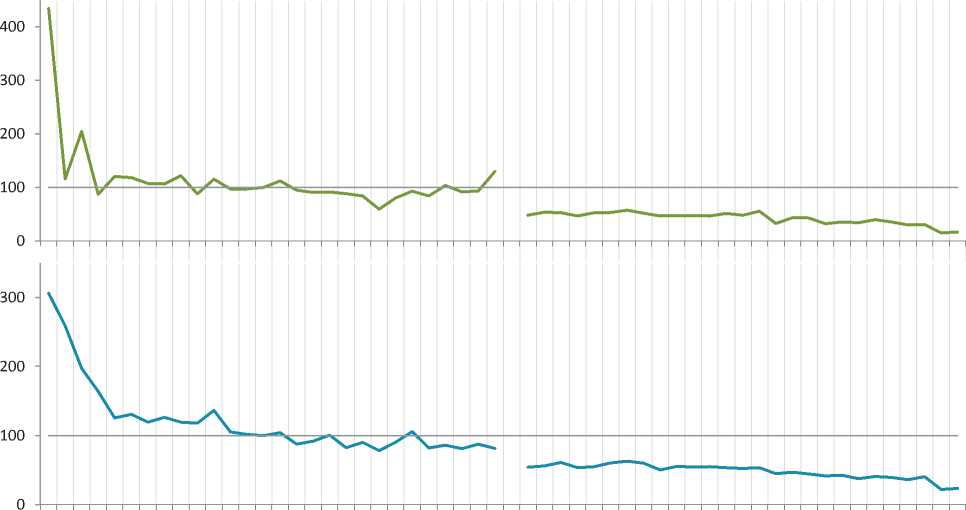

Серьезной угрозой перед страной на всех этапах выступали существующие диспропорции экономического развития субъектов РФ (рис. 1) . Устойчивой чертой как периода развития, так и кризиса оставалась концентрация экономических ресурсов

России в сильнейших регионах с особыми преимуществами – Москве и Тюменской области с автономными округами [17].

Наиболее наглядное представление дифференциации регионов России позволяют показать стандартные показатели

Рис. 1. Размер ВРП на душу населения по регионам России,

% к среднему по РФ (с учетом стоимости фиксированного набора товаров и услуг по регионам) *Ранжировано по 2012 г.

Источник: Рассчитано на основе данных сайта Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/

неравенства, применяющиеся в статистике. К ним относятся коэффициент фондов, индекс Джини и т. д. Коэффициент фондов стандартно применяется для измерения неравенства населения по доходу внутри региона, однако, согласно подходу, применяемому Н.В. Зубаревич [6], его можно модифицировать и для межрегиональных сравнений, соотнося 10-процентные группы регионов с высокими и низкими значениями. Динамические ряды показателей соотношения полярных групп регионов отражают усиление или снижение различий, но только в пределах данных групп. Информация о распределении признаков в средней части распределения отсутствует.

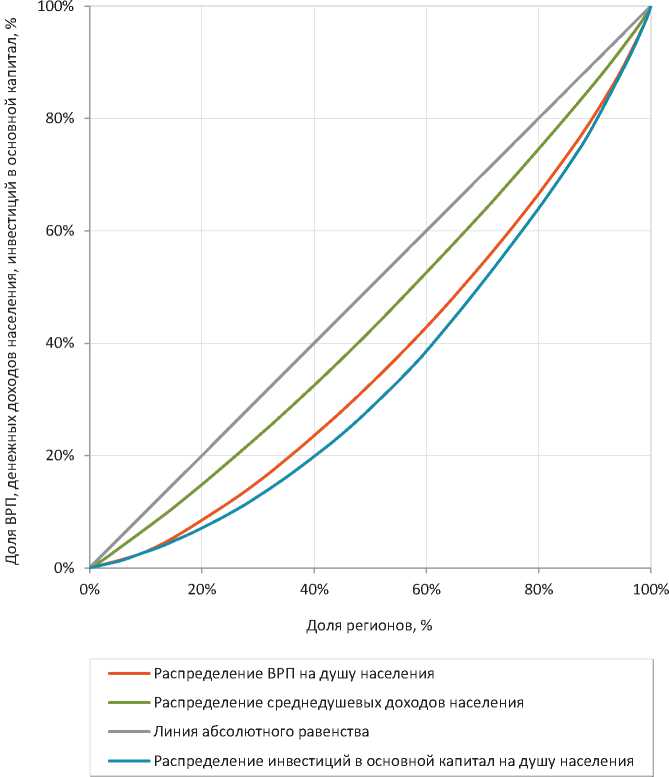

Для оценки равномерности распределения были использованы индекс Джини (синтетический коэффициент дифференциации), а также графическое отражения кривых Лоренца. Они включают информацию обо всем распределении регионов, более чувствительны к неравенству и подвижкам в средней части ряда, а также имеют большую устойчивость к колебаниям конъюнктуры [4].

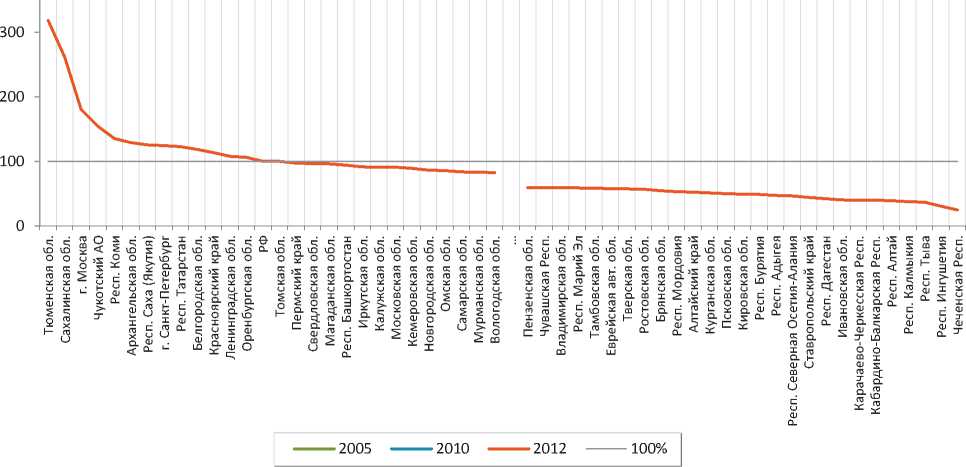

Несмотря на некоторое уменьшение значений показателей в полярных регионах, существенного снижения по коэффициентам дифференциации не произошло (индекс Джини для регионального неравенства валового регионального продукта в 2012 году составил 0,250 против 0,272 в 2005 году, коэффициент фондов – 4,5 и 5,2 раза соответственно; рис. 2 ).

Различия регионов по уровню среднедушевых доходов незначительны, что может быть следствием большей социальной направленности бедных регионов. В то же время в наиболее развитых субъектах страны высокий уровень доходов населения нивелируется высокими значениями потребительских цен [12, с. 245].

Наряду с дифференциацией по душевому ВРП, высокая степень регионального неравенства наблюдается и по показателю инвестиций в основой капитал (рис. 2).

0,400

0,350

0,300

0,250

0,200

0,150

0,100

0,050

0,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-

• ВРП на душу населения

-

е Среднедушевые денежные доходы

е Инвестиции восновной капитал надушу населения

Рис. 2. Индекс Джини по душевым денежным доходам, ВРП на душу населения и инвестициям в основной капитал на душу населения регионов России*, 2005 – 2012 гг.

-

*С учетом стоимости фиксированного набора товаров и услуг по регионам.

Источник: Рассчитано на основе данных сайта Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.gks.ru

В условиях существенной изношенности производственных фондов инвестирование денежных средств в их обновление выступает ключевой доминантой развития экономики и снижения внутрисистемных рисков [13, с. 99-101].

Однако практика показывает, что финансовые ресурсы концентрировались в регионах добычи нефти и газа, в агломерациях федеральных городов и там, где реализовывались крупные федеральных проекты (например, подготовка и проведение олимпийских игр в Сочи, саммит АТЭС во Владивостоке [17]). К 2012 году только половина субъектов преодолела инвестиционный спад, однако это обусловлено тем, что среди них присутствовали регионы с изначально низким уровнем экономического развития, так называемым эффектом «низкой базы» (к таким регионам относились Республика Ингушетия, Хакасия, Еврейская автономная область и др.).

Более полное представление о сложившейся проблеме неравномерного распределения ресурсов среди регионов дает кривая Лоренца, строящаяся путем соединения точек, соответствующих кумулятивным процентным долям, полученным по регионам страны (рис. 3). Чем больше отстоит кривая от линии абсолютного равенства (представляя тем самым вы-

Рис. 3. Кривые Лоренца для регионального неравенства*, 2012 год

*С учетом стоимости фиксированного набора товаров и услуг по регионам.

Источник: Рассчитано на основе данных сайта Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.gks.ru

гнутую вниз кривую), тем более неравномерно распределены значения показателей по субъектам РФ. Так, из представленного графика отчетливо видно, как сильно отстраняется линия «инвестиции в основной капитал на душу населения» от прямой равномерного распределения. Тем самым уже на региональном уровне закладываются предпосылки будущего доходного неравенства населения, выражающиеся в ресурсной обеспеченности одних регионов и неразвитости других. В целом дифференциация основных региональных показателей находится на критическом уровне. Так, коэффициент вариации для ВРП на душу населения по субъектам РФ в 2012 году составил 56%. Аналогичный показатель по странам Евросоюза составил 42%. Таким образом, продолжается динамика, отмечченная еще в начале 2000-х годов академиком Д.С. Львовым, когда «страны, входящие в Европейский Союз, имеют гораздо больше оснований считаться составляющими единого государства, нежели отдельные регионы в составе России» [11].

Таким образом, можно говорить о сильной асимметрии социально-экономического развития регионов России. К основным причинам этого относятся ресурсные преимущества отдельных территорий, наличие в некоторых субъектах доминирующих, зависимых от глобальной конъюнктуры отраслей, чрезмерная централизация финансовых ресурсов на федеральном уровне. Намеченные целевые ориентиры государственной политики по предотвращению межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов стандартны (развитие национальной инновационной системы, модернизация приоритетных секторов национальной экономики и др.) и, как показывает практика, в большинстве своем малоэффективны [7, с. 16-18].

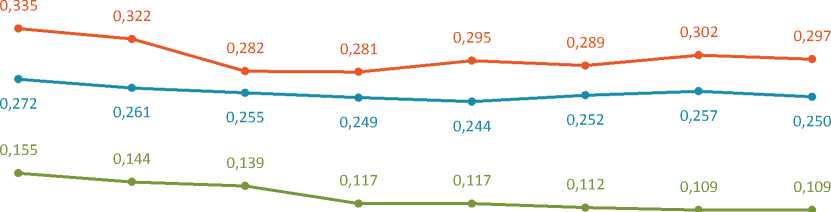

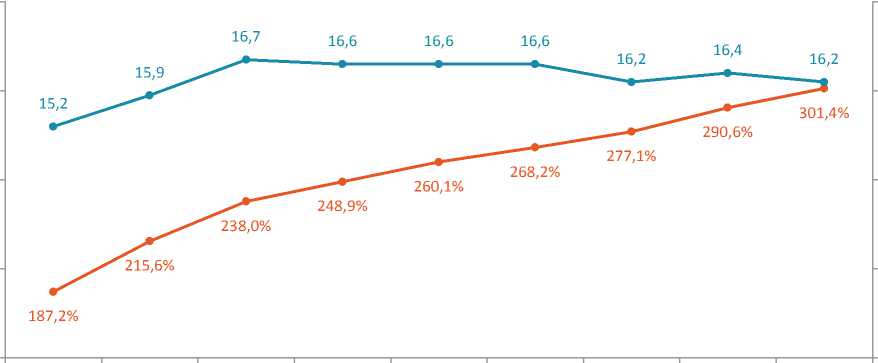

Традиционным представлением о качестве жизни населения является жизненный уровень, который включает комплекс индикаторов потребления, доходов, жилищного обеспечения, главных инфраструктурных компонентов [15]. Согласно данным официальной статистики, несмотря на повышение среднедушевых денежных доходов населения (за период с 2005 по 2013 год реальный рост составил 1,5 раза), их распределение оставалось достаточно неравномерным (рис. 4) . Так, за рассматриваемый период неравенство населения не только не снизилось, но и усилилось: коэффициент фондов, определяющийся как соотношение средних доходов 10% наиболее обеспеченной части населения к средним доходам 10% наименее обеспеченной части, в 2013 году составил 16,2 раза, в то время как в 2005 году он составлял 15 раз. Как справедливо отмечает М.К. Горшков, как только коэффициент фондов достигает значения в 10 раз, в обществе проявляются условия для социальных беспорядков и волнений [5]. Для сравнения, в развитых странах Европы значения данного показателя составляют 5 – 6 раз (Германия, Швеция, Финляндия2). Исключением из правила выступает лишь США, где значение коэффициента находится на уровне 12 раз3.

Данные тенденции характерны не только для страны в целом, но и для большинства регионов. За рассматриваемый период дифференциация доходов населения выросла практически во всех субъектах страны. Лидирующие позиции приходились на крупнейшие города федерального значения (в Москве значение коэффициента фондов в 2012 году составляло 27 раз, в Санкт-Петербурге – 20 раз), а также на крупные ресурсодобывающие регионы. В список субъектов с низким уровнем

350%

150%

300%

250%

200%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-

• Реальные располагаемые денежные доходы населения, 2000=100% • Коэффициент фондов, раз.

Рис. 4. Динамика среднедушевых денежных доходов и коэффициента фондов в России, 2005 – 2012 гг.

Источник: Российский статистический ежегодник : стат. сб. / Росстат. – М., 2013. – 717 с.

неравенства, наряду с Республикой Ингушетией и Северной Осетией-Аланией, вошла и Вологодская область.

Наглядное отображение существующих диспропорций дает распределение населения по квинтильным доходным группам (табл. 2). Его анализ показывает, что улучшение социально-экономического развития РФ в 2000 – 2007 гг. и последующий период оказало благоприятное воздействие на наиболее обеспеченную часть населения. Материальное положение низкодоходных групп как в России, так и в регионах существенно не изменилось, а уровень доходов не превышал величины прожиточного минимума (например, среднедушевые денежные доходы наименее обеспеченной части населения в 2013 году составили 91% от величины прожиточного минимума). В то же время отметим, что в развитых странах мира предельно критические значения соотношения душевых доходов и минимального уровня потребления (в нашем случае прожиточного минимума) составляет 3,5 раза [3]. В РФ это соответствует лишь уровню доходов четвертой и пятой доходных групп, в которые входит 40% на- селения страны. Следовательно, более 60% россиян находится за предельно критическими нормами потребления.

Немаловажной характеристикой качества жизни населения выступает доля расходов на питание в общем объеме израсходованных потребительских средств. Согласно правилу Э. Энгеля, по доле бюджета, расходуемой на питание, можно судить об уровне благосостояния населения [10]. В международной статистике семья считается бедной, если данный показатель превышает 50% от общего объема потребительских расходов. В развитых странах, таких как Австрия, Чехия, Великобритания, Франция, удельный вес расходов на питание составляет от 9 до 15% [14]. Согласно данным бюджетных обследований домашних хозяйств, более половины потребительских расходов в каждой пятой семье (в России и регионах СЗФО) составляет приобретение продуктов питания (табл. 3) , что позволяет отнести данную группу населения в категорию бедных. Однако следует отметить и положительные тенденции, связанные с постепенным снижением данной группы домохозяйств.

Таблица 2. Отношение среднедушевых денежных доходов населения к величине прожиточного минимума по 20% группам населения, 2005 – 2012 гг.

|

Группа населения |

2005 г. |

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

2009 г. |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

2013 г. |

2013 г. к 2005 г., раз |

|

Российская Федерация |

||||||||||

|

Первая (нижняя) |

0,72 |

0,79 |

0,83 |

0,83 |

0,85 |

0,87 |

0,85 |

0,93 |

0,91 |

1,26 |

|

Вторая |

1,35 |

1,47 |

1,60 |

1,59 |

1,61 |

1,63 |

1,62 |

1,75 |

1,74 |

1,28 |

|

Третья |

2,02 |

2,23 |

2,41 |

2,39 |

2,43 |

2,47 |

2,43 |

2,66 |

2,62 |

1,29 |

|

Четвертая |

3,04 |

3,35 |

3,67 |

3,64 |

3,69 |

3,75 |

3,69 |

4,01 |

3,95 |

1,30 |

|

Пятая (верхняя) |

6,26 |

7,00 |

7,79 |

7,73 |

7,82 |

7,95 |

7,73 |

8,49 |

8,34 |

1,33 |

|

Вологодская область |

||||||||||

|

Первая (нижняя) |

0,74 |

0,76 |

0,80 |

0,78 |

0,73 |

0,77 |

0,75 |

0,85 |

0,85 |

1,16 |

|

Вторая |

1,28 |

1,37 |

1,45 |

1,41 |

1,30 |

1,35 |

1,34 |

1,50 |

1,52 |

1,18 |

|

Третья |

1,83 |

1,98 |

2,11 |

2,03 |

1,86 |

1,94 |

1,91 |

2,16 |

2,18 |

1,19 |

|

Четвертая |

2,61 |

2,87 |

3,10 |

2,96 |

2,66 |

2,79 |

2,75 |

3,13 |

3,16 |

1,21 |

|

Пятая (верхняя) |

4,90 |

5,55 |

6,08 |

5,76 |

5,07 |

5,34 |

5,19 |

6,02 |

6,08 |

1,24 |

|

Источник: Российский статистический ежегодник: стат. сб. / Росстат. – М., 2013. – 717 с. |

||||||||||

Таблица 3. Доля домашних хозяйств, расходы на продукты питания которых составляют более 50% потребительских расходов, %

|

Территория |

2007 г. |

2008 г. |

2009 г. |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

2012 г. к 2007 г., % |

|

Российская Федерация |

28,6 |

28,8 |

27,9 |

24,3 |

24,0 |

22,1 |

77,3 |

|

СЗФО |

29,7 |

30,5 |

29,7 |

25,2 |

22,9 |

22,1 |

74,4 |

|

Республика Карелия |

32,5 |

33,9 |

32,6 |

22,7 |

24,0 |

23,3 |

71,7 |

|

Республика Коми |

23,3 |

19,4 |

20,0 |

25,3 |

23,0 |

21,5 |

92,3 |

|

Архангельская область |

25,5 |

26,0 |

24,2 |

21,9 |

18,0 |

16,4 |

64,3 |

|

Вологодская область |

35,1 |

35,7 |

38,6 |

23,5 |

23,0 |

22,9 |

65,2 |

|

Калининградская область |

32,9 |

36,9 |

31,9 |

40,2 |

34,7 |

34,1 |

103,6 |

|

Ленинградская область |

40,0 |

41,7 |

43,0 |

25,8 |

26,6 |

24,5 |

61,3 |

|

Мурманская область |

9,6 |

10,2 |

8,2 |

10,2 |

7,1 |

6,9 |

71,9 |

|

Новгородская область |

42,5 |

44,6 |

40,8 |

33,7 |

29,1 |

27,6 |

64,9 |

|

Псковская область |

36,9 |

38,1 |

38,4 |

37,7 |

33,9 |

33,7 |

91,3 |

|

г. Санкт-Петербург |

18,3 |

18,0 |

19,2 |

10,7 |

9,9 |

10,4 |

56,8 |

Источник: Социальное положение и уровень жизни населения России: стат. сб. / Росстат. – М., 2013. – 327 с.

Следующим параметром качества жизни населения выступает доступность и комфортность жилья. Среди положительных тенденций, наблюдавшихся в 2005 – 2012 гг., следует отметить увеличение жилищного строительства и сокращение числа семей, нуждающихся в жилых помещениях (табл. 4). За указанный период объем ввода жилья в России вырос на 51%, в Вологодской области – на 38%. В то же время данные изменения недостаточны для сокращения существенного отставания от развитых стран Европы, где обеспеченность жильем составляет 40 – 60 кв. м на человека, а в США – 70 кв. м [14]. Отчасти стимулом к улучшению обеспе- ченности жильем стало широкое распространение жилищного кредитования4, однако закредитованость населения создает большие риски в условиях экономической нестабильности (оптимизация институциональной структуры банковского сектора мегарегулятором, что проявляется в закрытии кредитных организаций, не выполняющих нормативные требования, сокращении филиалов в регионах, росте процентных ставок [2]).

Таким образом, несмотря на декларативные заявления, определяющие снижение имущественной дифференциации

Таблица 4. Основные показатели жилищных условий населения

Проблемы в области повышения качества жизни населения на региональном уровне аналогичны тем, что получили распространения в среднем по стране. На основе данных по распределению населения по доходным группам выявлена тенденция стагнации материального положения наименее обеспеченной части населения, в то время как темпы роста доходов наиболее обеспеченных россиян устойчиво повышались. Согласно данным по потреблению продуктов питания к бедным относится пятая часть населения, и, несмотря на постепенное снижение, это значительно выше уровня развитых стран.

Переход в сторону позитивных тенденций в уровне и качестве жизни населения возможен за счет эффективной перераспределительной системы. К числу конкретных мер следует отнести введение прогрессив- ной ставки налогообложения физических лиц, а также пересмотра ставки процента на налоги с дивидендов (поскольку именно они выступают базовой составляющей доходов наиболее обеспеченного населения). Согласно экспертным оценкам [1], введение прогрессивной шкалы по налогу на доходы физических лиц (с ее максимальной ставкой в 40%) позволит привлечь в бюджет более 5 трлн руб. (например, только при обложении 131 долларового миллиардера России по ставке 40 – 50% бюджет получил бы приблизительно 1,1 – 1,3 трлн руб. [16]), чего вполне достаточно для решения проблемы повышения заработной платы работников бюджетной сферы.

Следующим немаловажным фактором выступает повышение эффективности государственного управления на региональном и муниципальном уровнях. Сложившиеся на данный момент условия существенного неравенства в уровне экономического развития не только между регионами, но и непосредственно внутри каждого, актуализирует необходимость для региональных и местных органов власти проводить дифференцируемую политику с учетом специфики и особенностей своей территории.

Список литературы К вопросу о региональной дифференциации качества жизни населения

- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации на период до 2020 года : утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 53//Российская газета. -2009. -Режим доступа: http://www.rg.ru/2009/05/19/strategia-dok.html

- Российский статистический ежегодник: стат. сб./Росстат. -М., 2013. -717 с

- Данные сайта Федеральной службы государственной статистики . -Режим доступа: http://www.gks.ru/

- Социальное положение и уровень жизни населения России: стат. сб./Росстат. -М., 2013. -327 с.

- Социальное положение и уровень жизни населения России: стат. сб./Росстат. -М., 2013. -327 с.

- Богомолов, О. Т. О налоговом маневре в связи с переходом к прогрессивному обложению доходов физических лиц /О. Т. Богомолов//Российский экономический журнал. -2014. -№ 2. -С. 10-11.

- Бюллетень банковской статистики . -М.: ЦБ РФ, 2003-2013.

- Глазьев, С. Ю. Оценка предельно критических значений показателей состояния российского общества и их использование в управлении социально-экономическим развитием /С. Ю. Глазьев, В. В. Локосов//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2012. -№ 4. -С. 22-41.

- Горин, Н. Об инструментах измерения дифференциации городского расселения /Н. Горин, А. Нещадин, О. Соськова//Общество и экономика. -2014. -№ 2-3. -С. 241-247.

- Горшков, М. К. Общественные неравенства как объект социологического анализа /М. К. Горшков//Социологические исследования. -2014. -№ 7. -С. 20-31.

- Зубаревич, Н. В. Регионы России: неравенство, кризис, модернизация /Н. В. Зубаревич. -М.: Независимый институт социальной политики. -2010. -160 с.

- Ильин, В. А. Национальная и региональная безопасность: взгляд из региона /В. А. Ильин//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2013. -№ 3. -С. 9-18.

- Ильин, В. А. Проблемы эффективности государственного управления. Тенденции рыночных трансформаций. Кризис бюджетной системы. Роль частного капитала. Стратегия-2020: проблемы реализации : монография/В. А. Ильин, А. И. Поварова. -Вологда: ИСЭРТ РАН, 2014. -188 c.

- Костин, В. И. Национальная безопасность современной России: экономические и социокультурные аспекты /В. И. Костин, А. В. Костина. -М.: ЛИБРОКОМ, 2013. -344 c.

- Костылева, Л. В. Неравенство населения России: тенденции, факторы, регулирование : монография/Л. В. Костылева; под рук. д-ра экон. наук, проф. В. А. Ильина. -Вологда: ИСЭРТ РАН, 2011. -223 с.

- Львов, Д. С. Какая экономика нужна России? /Д. С. Львов//Экономические и социальные перемены в регионе. -2003. -1 (20). -С. 3-15.

- Малкина, М. Ю. Исследование взаимосвязи уровня развития и степени неравенства доходов в регионах Российской Федерации /М. Ю. Малкина//Экономика региона. -2014. -№ 2. -С. 239-247.

- Молодежь современной России -ключевой ресурс модернизации : монография/под ред. А. А. Шабуновой. -Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. -148 с.

- Окрепилов, В. В. Развитие экономики здоровья для повышения качества жизни /В. В. Окрепилов//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2012. -№ 5. -С. 33-47.

- Региональные особенности уровня и качества жизни : монография/ИСЭПН РАН. -М.: М-Студио, 2012. -392 с.

- Смирнов, В. Социальное расслоение и прогрессивная шкала налогообложения /В. Смирнов, Т. Лукьянчикова//Экономист. -2013. -№ 12. -С. 33-37.

- Социальный атлас российских регионов /Независимый институт социальной политики. -Режим доступа: http://atlas.socpol.ru

- Шевяков, А. Ю. Мифы и реалии современной социальной политики /А. Ю. Шевяков. -М.: ИСЭПН РАН, 2011. -76 с.

- 2013 Human Development Report . -Available at: http://hdr.undp.org/en