К вопросу о синичьих стаях в зимне-весенний период в окрестностях г. Пензы

Автор: Сухолозов Е.А.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 2 т.34, 2025 года.

Бесплатный доступ

Синицы – самые наблюдаемые птицы в зимневесенний период. В юговосточных пригородах Пензы в зимневесенний период в синичьих стаях отмечено 4 вида синиц (большая синица, лазоревка, пухляк, ополовник) и 5 видовспутников (поползень, пищуха, снегирь, большой и малый пестрые дятлы). Их перемещения в это время приурочены к лиственным породам.

Синицы, синичьи стаи, зимне-весенний период

Короткий адрес: https://sciup.org/148331287

IDR: 148331287 | УДК: 598.289+591.553 | DOI: 10.24412/2073-1035-2025-34-1-57-59

Текст научной статьи К вопросу о синичьих стаях в зимне-весенний период в окрестностях г. Пензы

Синицы1 – одни из самых заметных птиц. Например, большая синица – самый наблюдаемый вид по данным сайта INaturalist ( iNaturalist , 2025). Хорошо известно, что в осенне-зимний период синицы образуют стаи. Такая организация помогает входящим в состав стаи особям находить корм и обеспечивает им защиту от хищников. Разделение по микростациям во время добывания и различия в способах добывания кормов позволяет птицам избежать конкуренции и эффективно использовать имеющиеся ресурсы (За-царинный и др., 2012). В состав стаи могут входить особи только одного вида либо особи нескольких видов. Известно, что стаи начинают формироваться во второй половине лета и распадаются в начале весны.

Наблюдения проводились в насаждениях дачных массивов, расположенных в юго-восточном пригороде Пензы в окрестностях сёл Засечное и Камайка, в лесных насаждениях как вокруг дачных массивов, так и неприуроченных к постройкам и поселениям человека, ежегодно в период с января по март, начиная с 2020 года. Во время наблюдений отмечались видовой состав стаи, количество особей каждого вида, предпочитаемые места нахождения стаи.

Латинские названия и порядок упоминания видов в таблицах приведены в соответствии со Списком птиц Российской Федерации (Коблик и др., 2006).

Дачные массивы ожидаемо характеризуются большим количеством плодово-ягодных и декоративных культур. Исследованные лесные насаждения, которые окружают дачи, различны

по породному составу. У с. Засечное лесные насаждения – преимущественно лиственных пород (тополь, осина, берёза, липа). Хвойные породы (сосна) незначительны по площади. Рядом с с. Камайка лесные участки также представлены преимущественно лиственными породами (липа, берёза, осина); хвойные породы представлены насаждениями сосны большей площади, чем у с. Засечное, и расположены ближе к дачным участкам. Лесные массивы, не приуроченные к постройкам и поселениям человека, состоят из лиственных пород (береза, липа, дуб) и хвойных пород (сосна) с примесью лиственных (ясень, ольха).

Из всего многообразия синиц, которые отмечаются в Пензенской области (Фролов и др., 2022), на рассматриваемых участках отмечено 4 оседлых для области вида (табл. 1).

Большая синица перемещается только в составе стаи. При этом стая может быть как моновидовой, так и смешанной. В случае смешанной стаи большие синицы могут преобладать, а могут находиться в меньшинстве.

Ополовники в большинстве случаев формируют моновидовые стаи. В присутствии скопления других видов держатся обособленно, соблюдая некоторое расстояние и не смешиваясь с другими птицами. В их стаю могут включаться лазоревки и пухляки, реже большие синицы. Это согласуется с литературными данными об образовании ополовниками моновидовых стай (Забелин, 2017) и о возможности примыкания к их стаям особей других видов синиц (Дубровский, 1958; Забелин, 2009).

Такая же особенность отмечалась в литературе и для пухляка (Севастьянов, 1961, Бардин, 1970, Забелин, 2009). Однако на исследованной территории не отмечено образование моновидовых стай этого вида. В противовес литературным данным (Филонов, 1960; Забелин, 2009, 2017; Коленов, 2017), пухляки в стаях немногочисленны и перемещаются с большими синицами и ополовниками. Пухляки могут преобладать в стае, которая образована совместно с лазоревками. В таком случае на 2-3 лазоревки приходится 6-10 особей пухляка.

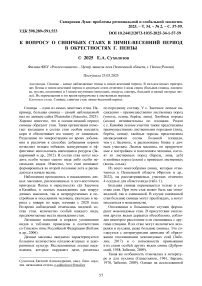

Таблица 1

|

Вид |

Количество особей в стае |

Наблюдаемое образование моновидовых стай |

|

Ополовник Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) |

5–15 |

да |

|

Пухляк Parus montanus Baldenstein, 1827 |

2–12 |

нет |

|

Лазоревка Parus caeruleus Linnaeus, 1758 |

1–6 |

да |

|

Большая синица Parus major Linnaeus, 1758 |

3–35 |

да |

Основные виды птиц и их представленность в синичьих стаях

The main bird species and their representation in flocks of tits

Лазоревка может перемещаться индивидуально. При вхождении в состав стаи её численность, как правило, мала, а особи держатся друг от друга на значительном расстоянии.

В качестве сопутствующих видов отмечались поползень, пищуха, большой и малый пестрые дятлы и снегирь (табл. 2). Все эти виды могут перемещаться и самостоятельно. В большей степени это относится к снегирю, который сам образует стаи. Тем не менее, ежегодно отмечалось 1-2 стаи, в которых присутствовали снегири. Сопутствующие виды представлены, как правило, единичными особями. Они кочуют за стаей или рядом с ними, но не внутри неё.

Таблица 2

|

Вид |

Количество особей в стае |

|

Большой пёстрый дятел Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) |

1 |

|

Малый пёстрый дятел Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) |

1 |

|

Обыкновенный поползень Sitta europaea Linnaeus, 1758 |

2–3 |

|

Обыкновенная пищуха Certhia familiaris Linnaeus, 1758 |

1 |

|

Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus,1758) |

1–3 |

Сопутствующие виды птиц и их представленность в синичьих стаях

Related bird species and their representation in flocks of tits

За время наблюдений замечено, что синичьи стаи в рассматриваемые сезоны предпочитают насаждения лиственных пород как на дачных участках, так и в лесных массивах. Здесь птицы, в сравнении с хвойными насаждениями, задерживаются дольше, тщательнее обследуют деревья в поисках корма. Хвойные насаждения пре- одолеваются стаями почти без остановок.

Таким образом, в зимне-весенний период в юго-восточных окрестностях Пензы как в дачных, так и в лесных массивах отмечается 4 вида синиц. Соотношение видов и количество особей в них разнообразно. Во время своих кочёвок они выбирают лиственные насаждения.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.