К вопросу о социально-экономической, правовой сущности земельных отношений

Автор: Тагиров А.Т.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 3 (8), 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140105704

IDR: 140105704

Текст статьи К вопросу о социально-экономической, правовой сущности земельных отношений

При любой системе общественного устройства центральным звеном является земля – самый главный ресурс и потенциальное богатство человечества. В системе человеческого сообщества земля особенно ценна, так как является единственным местом проживания всех людей; она прямо или косвенно участвует во всех сферах жизни человека, в том числе в производстве товаров и услуг. Являясь одним из главных экономических ресурсов, она все же обладает и специфическими особенностями, благодаря которым она выделяется уникальностью во всей совокупности видов производительных сил.

Земля – это самовосстанавливающийся ресурс и это свойство ее особенно ценно, так как при использовании ее биологических, физических, химических свойств человеком, она истощается и нуждается в восстановлении (благодаря человеку или благодаря себе). Земельный ресурс не обладает способностью перемещаться и отсюда вытекают ее характеристики, как ограниченные площади для использования в заданной местности, невозможность влиять на климатические условия, установившиеся на определенной территории, обязательные расходы на передвижение по ней и вообще ее ограниченный характер. Земля дает возможность также использовать ресурсы своих недр – нефть, уголь, газ, руда и др. Она является пространственным базисом для размещения промышленных объектов, а в сельском хозяйстве она – главное средство производства.

Благодаря своему плодородию земля обеспечивает производство определенного объема продукции нужного качества. Земля – это такой ресурс, которому нет альтернативы. Правда, человек придумывает различные технологии производства растениеводческой продукции на искусственных заменителях почвы, но объемы ее столь незначительны, что их можно не брать во внимание.

В последнее время ученые предлагают рассматривать землю не только как поверхностную плоскость, но и как «многослойный пирог», т.е. брать во внимание то, что находится под ней: в развитых странах так и делается и разными «слоями» земельного участка владеют разные собственники, например, до 5метров глубины – один собственник или пользователь, после 5метров – другое физическое и юридическое лицо. Понятно, что цели владения разными «слоями» у них разные – первому она нужна как средство производства в сельском хозяйстве или базис для размещения промышленных предприятий. Второму она нужна для использования ресурсов недр для добычи полезных ископаемых. Такой подход еще более повышает ее значение как ресурса в обществе.

Земля как специфический сельскохозяйственный ресурс, постоянно повышает свою ценность, которая имеет только ускоряющийся положительный тренд. Объяснить это можно со все возрастающими ценами на продовольствие и со все возрастающими площадями выбываемых из оборота сельхозугодий. Люди предъявляют спрос на продукты питания, население планеты с каждым годом растет, следовательно увеличивается спрос на продукцию сельского хозяйства, который по своему характеру является первичным. Раз увеличивается спрос на сельхозпродукцию, значит увеличивается спрос и на главное средство производства – на земли сельхозназначения.

Следовательно, спрос на землю носит вторичный характер. Предложение земельных ресурсов неэластично. Изменения в предложении возможны только по количеству земельных участков, дифференцированных по качеству. О том, что земля в сельском хозяйстве приобретает все большую и большую ценность, говорит факт массовой скупки сельхозугодий в мире международными инвесторами. По данным Всемирного банка в 2009 году приобретено 45 млн.га сельхозземель – это в 10 раз больше, чем в любой год предыдущего десятилетия. Катализатором этого явления стал продовольственный кризис 2008 года, когда цены на сельхозсырье резко подскочили и эта тенденция продолжилась и в 2010г.

Кроме того, ожидается увеличение спроса на продукцию сельского хозяйства и по иным причинам: стабильный ежегодный рост спроса на биотопливо, растущие процессы урбанизации, масштабные изменения климата, возрастающая конкуренция в борьбе за земельные ресурсы. К 2050 году ожидается удвоение потребления продуктов питания, особенно протеинов, при этом рост населения ожидается более чем на 40%.

Мировой скупкой сельхозземель активно занимаются государственные финансовые фонды Китая, Южной Кореи, стран Персидского залива. Мотивы у них разные: государственные финансовые фонды видят в этом гарантию достаточности продовольствия в долгосрочной перспективе; независимые финансовые фонды видят в этом возможность долгосрочных вложений с фиксированным уровнем риска и возможность диверсификации своих инвестиционных портфелей. Одним из главных объектов вложения денег в сельхозземли является Бразилия, куда планируется в ближайшие 5 лет вложить до 140 млрд.долл. Специалисты выделяют три стратегии инвестиций в сельхозугодья. Первый тип инвесторов приобретает земли, сдает в аренду и получает гарантированный доход от арендной платы. Но для этого необходимо хорошо развитый рынок сельхозземель со стабильным законодательством. Второй тип инвесторов приобретает земли под свой контроль и создает свою управляющую компанию, занимающуюся всеми операциями. В качестве примера можно привести нашу страну и Украину. Третий тип инвесторов берет землю в долгосрочную аренду, но все операции осуществляются по аутсорсингу (Аргентина). Инвестиции в сельхозземли считаются средне-и долгосрочными с годовой доходностью 10-18%.

Сколько сельхозземель России находятся под контролем иностранных инвесторов, указать сложно, так как нет обобщенной информации, только по отдельным операторам. Международная инвестиционная компания VOSTOKNAFTA Investment совместно со шведским фондом AB Kinnevik контролируют 328 тыс.га сельхозземель в Курской, Липецкой, Воронежской и Тамбовской областях, причем 250 тыс.га оформлены в собственность. Другой шведский фонд Alpcot Agro AB контролирует 188 тыс.га в Мордовии, Калиниградской, Курской, Липецкой областях.

Казахстанская агрокомпания «Иволгахолдинг» контролирует в России 500 тыс.га сельхозугодий, из которых только в Оренбургской области 350 тыс.га [1].

Ученые выделяют три основные функции земельных отношений: экономическую, социальную и экологическую. В научной литературе так же встречается предложение разделить экономическую функцию на народнохозяйственную и агроэкономическую. Земельные отношения оказывают влияние (прямое или косвенное) на многие отрасли народного хозяйства - на машиностроение, автомобилестроение, нефтеперерабатывающую, пищевую, химическую промышленность, на финансовую, образовательную и научную сферу. Земельные отношения формируют условия для развития многообразных форм и видов собственности на землю, форм хозяйствования, для повышения эффективности использования земельных ресурсов, для оптимизации размеров земельных площадей, для роста объемов производства сельхозпродукции и др.

В этом заключается агроэкономическая функция земельных отношений. Экологическая функция земельных отношений должна заключаться в сохранении и наращивании плодородия сельхозугодий, в сохранении земли как среды обитания для потомков, в росте производства экологически чистого продовольствия для населения, в обеспечении охраны земель и восстановления, выведенных из оборота земель по причине их нарушенности.

Большое значение для общества в целом и особенно для сельского сообщества имеет социальная функция земельных отношений, предусматривающая: создание в сельской местности среднего класса жителей с соответствующим уровнем доходов, повышение уровня жизни сельского населения, создание отвечающих требованиям бытовых и культурных условий, изменение самосознания сельского жителя, повышение уровня занятости на селе, последовательное решение земельных и сопутствующих им конфликтов.

Развитие земельных отношений демонстрирует, что выполнение ими указанных функций иногда приводит к неоднозначным результатам: или они тесно связываются друг с другом, или вступают в противоречие. Например, к экологическим нарушениям может привести повышение эффективности сельского производства, если оно достигается очень интенсивным применением сельхозугодий; повышение объектов производства продукции животноводства может сопровождаться истощением пастбищ и сенокосов и т.д.

В земельные отношения упираются многие проблемы современного российского общества – эффективность сельхозпроизводства, продовольственная независимость страны, социально-экономическое благополучие населения, политическая стабильность и т.д. Проводимые земельные реформы в зависимости от своего характера могут или усугубить или решить эти проблемы. В мире используются две концепции формирования земельных отношений: эволюционная социализация землевладения, когда права гражданина, владеющего земельным участком, все больше сводятся к землепользованию. Например, США, Китай, развитые страны Европы; вторая концепция – ориентация на доминирование частной собственности на землю. Например, страны ближнего зарубежья, арабский мир, азиатский регион, страны Африки, Южной Америки. Практика показывает, что последователи первой концепции обеспечили свою продовольственную независимость и повысили эффективность сельхозпроизводства, а второй концепции – стали еще более зависеть от импортного продовольствия.

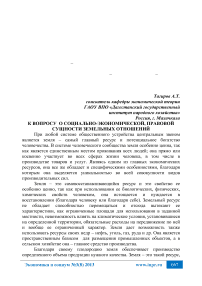

Земельные отношения для нашей страны всегда были и остаются главной темой общественных обсуждений и очень важным объектом законодательного регулирования. Как предмет законодательного регулирования земельные отношения представляют собой совокупность общественных отношений, объектом которых становятся блага, получаемые обществом от земли. Большинство ученых считают, что земельные отношения как предмет правового регулирования являются объективно сложившимися в обществе отношениями по поводу земли, т.е. совокупность отношений, объединенных одним вещественным объектом, на который ориентирована чаще всего производственная деятельность человека.

В.В.Петров земельные отношения определяет как волевые общественные отношения, имеющие своим объектом землю [2].

Ю.Г.Жариков к земельным отношениям как предмету земельного права относит отношения по предоставлению (приобретению) земельных участков, совершению сделок с ними, по организации управления в сфере использования и охраны земель различных форм собственности, реализации прав и использовании обязанностей участниками земельных отношений [3].

Гусев Р.К. под земельными отношениями понимает волевые осознанные общественные отношения, возникающие по поводу земли, которые характеризуются триединством цели – обеспечение наиболее рационального использования земель; охрана земель; обеспечение земельных прав и предусмотренных законом интересов граждан и юридических лиц .

Нормативное понимание земельных отношений заложено в статье 3 Земельного кодекса РФ: «Земельное законодательство реализует отношения по использованию и охране земель в Российской Федерации как основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории (земельные отношения)».

В статье 2 Земельного кодекса указано, что земельное законодательство в соответствии с Конституцией РФ находится в совместном ведении РФ и субъектов РФ, оно состоит из Земельного кодекса, федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними законов субъектов РФ. Кроме того, земельные отношения могут регулироваться так же Указами Президента РФ, которые не должны противоречить Земельному кодексу и федеральным законам.

В статье 3 Земельного кодекса РФ также приведена общая градация видов земельных отношений в целях определения круга отношений, регулируемых земельным законодательством: «Имущественные отношения по владению , пользованию и распоряжению земельными участками, а также по совершению сделок с ними, регулируются гражданским законодательством, если иное не предусмотрено земельным, лесным, водным законодательством, законодательством о недрах, об охране окружающей среды, специальными федеральными законами» [4].

В п.2 статьи 3 Земельного кодекса РФ ясно прописаны отношения по поводу земли, которые возникают в связи с использованием тесно связанных с землей объектов: воды, недр, лесов, животного мира, воздуха, объектов культурного наследия, природоохранных объектов и др. В отношении их применяются нормы соответствующего отраслевого права.

Согласно статье 5 Земельного кодекса РФ участниками земельных отношений являются граждане, юридические лица, Российская Федерация, муниципальные образования. Между ними возникают и развиваются экономико-правовые, организационные отношения по поводу владения, пользования и распоряжения землей. Определяются субъектами земельных отношений: собственники земельных участков – лица, являющиеся собственниками земельных участков; землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования; землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненного наследуемого владения; арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору аренды и субаренды; обладатели сервитута – лица, имеющие право ограниченного пользования чужими земельными участками [4].

Объектами земельных отношений определены земля как природный объект и природный ресурс; земельные участки, части земельных участков.

В целом земельные отношения для трактовки правовых средств воздействия на них можно определить как совокупность связанных между собой видов общественного взаимодействия, которые направлены на удовлетворение интересов путем использования земли.

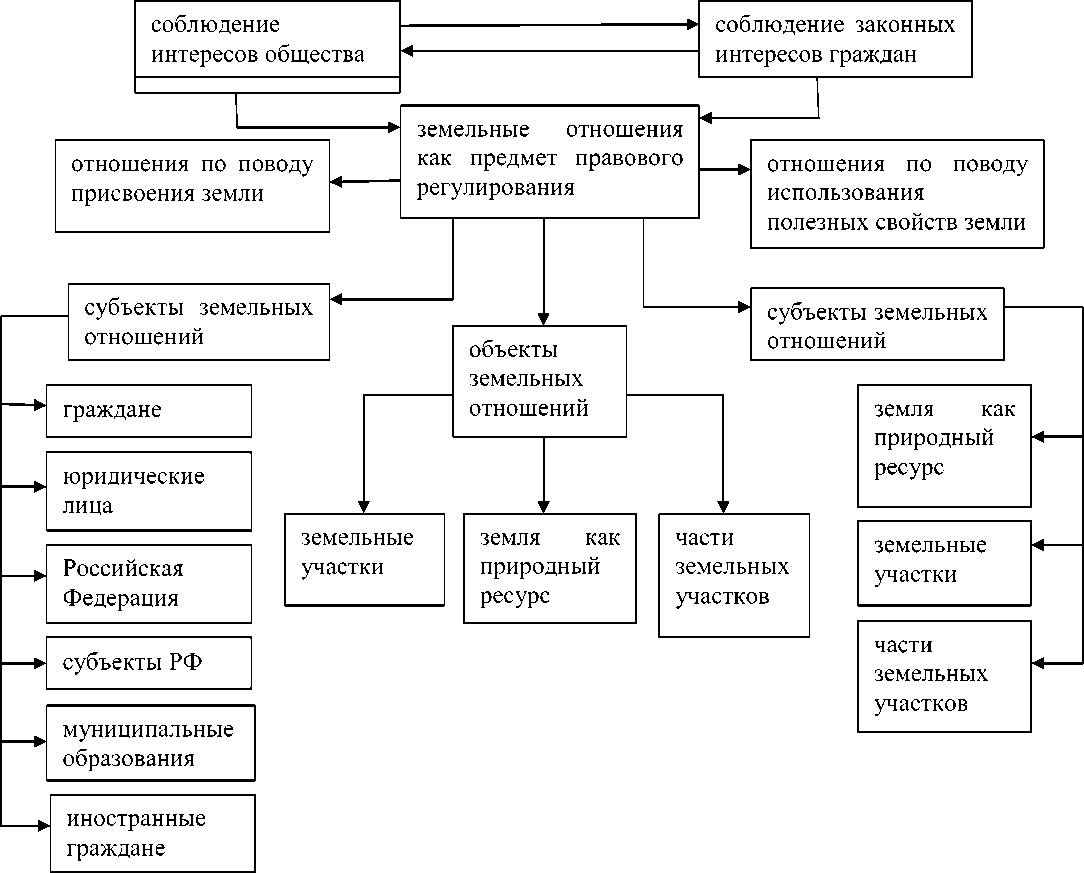

Земельные отношения условно делятся на 2 совокупности, связанные и взаимодействующие между собой – отношения по поводу присвоения земли и по поводу ее использования. Их взаимодействие обуславливается тем, что использование полезных свойств земли возможно в основном методом присвоения ограниченного земельного участия. Таким образом, современное российское право трактует земельные отношения как отношения, обеспечивающие деятельность для удовлетворения общественных интересов и интересов граждан посредством использования земли. На рисунке 1 земельные отношения представлены как предмет правового регулирования. В Конституции РФ обозначены основные правовые принципы, обязательные для соблюдения и служащие основой для принятия, исполнения или применения норм права – верховенство закона, равенство всех перед Законом, справедливость, признание прав человека, ответственность за вину и др. В статье 1 Земельного кодекса РФ указаны принципы земельного законодательства, являющиеся основой правового регулирования земельных отношений и имеющие важное практическое значение. На эти принципы должны ориентироваться органы государственной власти всех уровней и граждане, рис. 2. В профильной литературе часто земельные отношения сводятся к владению, пользованию и распоряжению землей. Нельзя согласиться с этими авторами, т.к. земельные отношения - это сложная совокупность правовых, социальных, экономических, административных, земельно-кадастровых вопросов. Земельные отношения охватывают вопросы земельной собственности, организационно-экономических форм хозяйствования, правовых взаимоотношений по поводу купли, продажи, пользования, владения землей, вопросы распределения полученной земельной ренты;

Рис.1 Земельные отношения как предмет правового регулирования вопросы аренды и субаренды, управления земельными ресурсами, вопросы государственного регулирования земельных отношений. Происходит это потому, что земельные отношения – это базис производственных отношений, оказывающие существенное воздействие на развитие производительных сил, способные влиять на скорость производства продукции.

Важнейшей основой любого типа земельных отношений является вопрос о собственности, это первооснова любой системы хозяйствования.

Рис.2. Принципы земельного законодательства

Земельные отношения стали приобретать имущественный характер, поскольку земля как недвижимый объект включилась в оборот, так как начались совершаться земельные сделки.

Сложность земельных отношений, особенно в сельском хозяйстве, заключается в ее нестатистичности, так как земля по своим свойствам и плодородию не остается неизменной. Кроме того, земельные отношения не могут оставаться постоянными, так как они регулируются в зависимости от изменения обстановки и условий. Предметом государственного регулирования могут стать: целевое назначение земельного участка, предоставление и изъятие земельных участков, порядок регистрации земельной собственности, сделок с ней, установление максимальных размеров земельных участков, предоставляемых в собственность, владение, пользование, сервитуты и т.д.

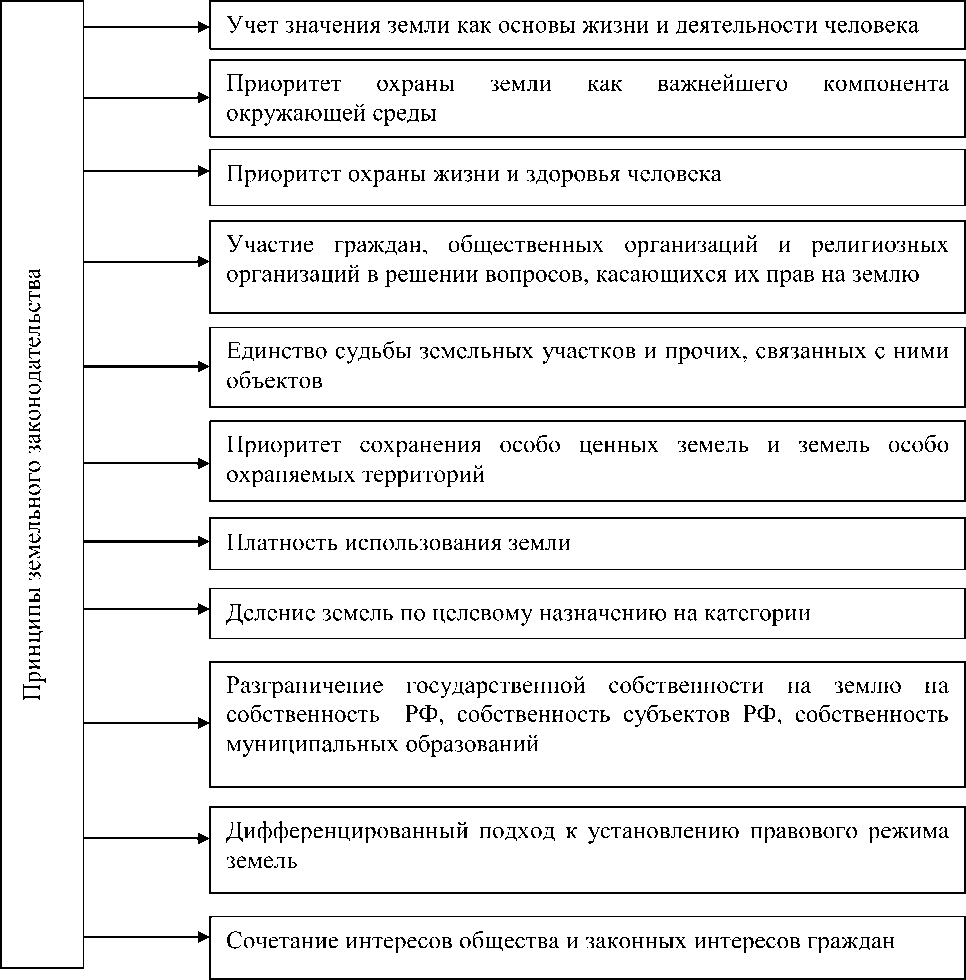

Государство управляет земельными ресурсами и это управление распространяется на все виды земель, независимо от вида собственности, землепользования. Государство применяет административно-правовые и экономические методы регулирования.

В первом случае это принятие административных и социальноправовых актов и определение приемов их использования. Государство вводит нормативы, требования, условия, методы использования земельных участков, формы владения, пользования и распоряжения ими. Экономическое регулирование земельных отношений направлено на стабилизацию отношений собственности, на сохранение и повышение уровня плодородия земли, на повышение темпов роста сельхозпроизводства. К таким регуляторам можно отнести налоги на куплю-продажу земельных участков, на дарение и наследование, различные виды платежей (штрафных, компенсационных), размер земельного налога, залоговой цены земли, размер арендной платы, страховая стоимость земли.

У нас в стране государственное регулирование земельных отношений делится на общее государственное, отраслевое (ведомственное), а также внутрихозяйственное. Принципиальные положения государственного регулирования земельных отношений устанавливаются главным законом страны – Конституцией РФ и оно осуществляется государственными органами общей и специальной компетенции, распространяется на все категории земель и на всех субъектов земельных отношений. Конституционную основу регулирования земельных отношений в РФ составляют следующие положения:

часть 1 ст.9 – земля охраняется как основа жизни и деятельности народов, проживающих на данной территории;

часть 2 ст.8 – владение, пользование и распоряжение землей осуществляется их собственниками свободно, если это не наносит ущерб окружающей среде и не нарушает прав и интересов других лиц;

часть 2 ст.8 – все формы собственности принимаются и защищаются равным образом; формы собственности, субъекты, объекты собственности;

часть 3 ст.36 – условия и порядок пользования определяются на основе Закона РФ;

п. «ж». ст.71 – установление правовых основ единого рынка находится в ведение РФ;

часть 1, п. «в», «к» ст.72 – вопросы владения, пользования и распоряжения землей, находятся в совместном ведении РФ и ее субъектов;

часть 2 ст.76 – по предметам совместного ведения РФ и ее субъектов издаются федеральные законы;

часть 5 ст.76 – законы и основные правовые акты субъектов РФ не могут противоречить федеральным законам.

Отраслевое (ведомственное) регулирование земельных отношений осуществляется министерствами, федеральными службами и строится по принципу подведомственности юридических лиц, которым предоставлены земли во владение и пользование.

Внутрихозяйственное регулирование земельных отношений осуществляют субъекты этих отношений – собственники, пользователи, арендаторы путем оптимизации внутрихозяйственного оборота земель, соблюдения природоохранных требований и т.д. Кроме того, выборные органы местного самоуправления регулируют земельные отношения в пределах границ районов, городов и сельских населенных пунктов. Ими решаются вопросы владения, пользования и распоряжения муниципальными землями, они осуществляют предоставление и изъятие земельных участков, контролируют использование и охрану земель, организуют землеустроительные и кадастровые работы.

Регулирование земельных отношений раскрывается через функции, вид и содержание которых определяются Конституцией РФ, Земельным кодексом РФ и другими нормативными актами в соответствии с предъявляемыми требованиями к организации использования и охраны земель, рисунок 3.

Таким образом , можно сделать вывод о колоссальном значении земельных отношений для человеческого общества и сформулировать следующее определение: земельные отношения – это важнейшая часть производственных отношений, связанных с землей, соблюдающая интересы субъектов отношений (граждан, юридических лиц, страны, ее регионов и муниципальных образований) при реализации прав владения, пользования и распоряжения земельными участками, являющихся уникальными факторами производства и выполняющие важнейшие функции по сохранению среды обитания людей.