К вопросу о средствах создания внешней диалогичности в научных текстах ХХ века

Автор: Вотрина Е.Н.

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics

Рубрика: Материалы и сообщения

Статья в выпуске: 1 (13), 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье предпринята попытка изучения внешней диалогичности как одного из основ- ных принципов речевой организации научного текста ХХ века. Предлагается описание пред- ставленности средств внешней диалогичности и их функций. Дается классификация и дистри- буция функционально-семантических типов вопросительных предложений в научных тек- стах ХХ века.

Коммуникация, научный стиль, диалогичность, внешняя диалогичность, средства создания диалогичности, функции диалогичности, вопросительные предложения

Короткий адрес: https://sciup.org/14969519

IDR: 14969519 | УДК: 8142

Текст научной статьи К вопросу о средствах создания внешней диалогичности в научных текстах ХХ века

В связи с развитием в языкознании функционально-коммуникативного направления закономерно возрос интерес к проблеме диалогичности текста, поскольку любой текст есть порождение акта коммуникации, взаимодействие, общение адресата и адресанта, то есть диалог.

В рамках решения проблемы соотношения диалога и монолога с учетом коммуникативной природы языка исследователями (М.Н. Кожина, Л.В. Славгородская, Н.М. Ра-зинкина и др.) выдвигается положение о диалогичности как особом свойстве научной речи и дается разноаспектное описание диалогичности как функционально-семантической категории.

В данной работе диалогичность определяется как «свойство текста (высказывания), отражающее отношения говорящего и слушающего, субъекта и адресата речи, соотношение “я”-сферы и “ты”-сферы модуса высказывания» (см.: [1, с. 109]).

На материале научных журналов «Вестник воспитания», «Красный библиотекарь», «Русская речь», «Вестник МГУ» и др., издававшихся с 1900 по 2004 год (общий объем 6 000 единиц), нами были рассмотрены особенности реализации категории диалогичности в научных текстах ХХ века по трем хронологическим срезам: первой трети, второй трети и третей трети ХХ века.

По нашим наблюдениям, в научных текстах ХХ века находят отражение два типа диалогичности: внешняя диалогичность, связанная с понятием адресации, а следовательно, с актуализацией «ты»-сферы выс- казывания; внутренняя диалогичность, источником которой является актуализация «я»-сферы. Каждый из указанных типов диалогичности имеет свою систему средств выражения и выполняет ряд функций. В данной работе мы обратимся к описанию общей специфики средств и функций внешней диалогичности.

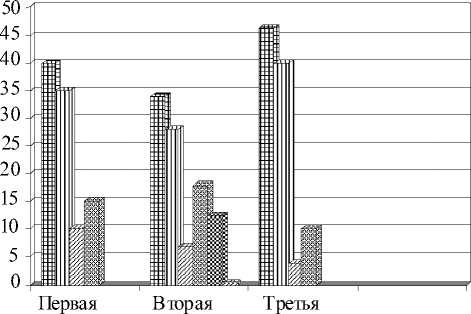

Анализ научных текстов ХХ века свидетельствует о том, что в качестве средств внешней диалогичности используются: вопросно-ответные единства, вопросительные предложения, формы повелительного наклонения, «мы»-формы, глагольные и местоименные формы 2-го лица множественного числа, а также обращения. Их соотношение отраженно на рисунке 1.

Из приведенной диаграммы видно, что средства внешней диалогичности используются в научных текстах всех трех периодов, однако наблюдаются определенные изменения в их номенклатуре.

В первой трети ХХ века средства внешней диалогичности представлены минимальным составом: вопросительными предложениями, вопросно-ответными единствами, формами повелительного наклонения, «мы»-формами. Во второй трети ХХ века наблюдается расширение номенклатуры средств внешней диалогичности. К минимальному составу диалогичности добавляются глагольные и местоименные формы 2-го лица мн. ч. и обращения . В научных текстах третей трети

ХХ века происходит сокращение состава средств, являющихся маркерами внешней диалогичности. Глагольные и местоименные формы 2-го лица мн. ч ., обращения не находят отражения в научных текстах данного периода.

Анализ показывает, что в научных текстах ХХ века отмечается стабильность четырех релевантных средств внешней диалогичности: вопросительных предложений, вопросно-ответных единств, «мы»-форм, форм повелительного наклонения , наиболее частотным из которых является вопросительное предложение. Это связано, на наш взгляд, с тем, что вопросительные предложения можно отнести к наиболее сильным маркерам внешней диалогичности, так как они представляют собой прямое перенесение структур диалогических конструкций в монологический по форме научный текст.

Вопросительные предложения в научных текстах ХХ века выполняют ряд функций: указание на предполагаемого адресата, активизация внимания адресата , указание на характер взаимоотношения автора и адресата , например:

Кто въ состоянiи передать на латинскiй или греческiй языкъ духъ и настроенie современной повести или романа, скажемъ Зудермана? (Вестник воспитания. 1909. № 5. С. 120).

Дети тоже подвержены той же акселерации, которая захватила всю землю. Плохо это или хорошо? (Русская речь. 1976. № 3. С. 60).

и Вопросительные предложения и Вопросно-ответные единства ж Формы повелительного наклонения

® «Мы»-формы и Глагольные и местоименные формы 2-го лица мн. ч.

® Обращения треть ХХ в. треть ХХ в. треть ХХ в.

Рис. 1. Представленность средств внешней диалогичности в научных текстах ХХ века

Приведенные и подобные примеры показывают, что вопросительные предложения, указывая на наличие адресата, отражают стремление авторов научного текста стимулировать мыслительную деятельность читателя, в результате этого научное произведение воспринимается не пассивно, а творчески, то есть возникает ответная реакция, которую, в свою очередь, стремится предусмотреть автор.

Анализ показывает, что вопросительные предложения в научных текстах ХХ века имеют разную семантику. Как известно, существует несколько функционально-семантических типов вопросительных предложений [2, с. 394– 396]. Учитывая представленную в Русской грамматике 1980 года классификацию типов вопросительных предложений, мы выделяем два функционально-семантических типа вопросительных предложений, актуальных для научных текстов ХХ века. Это информативно-активизирующие вопросительные предложения и вопросы-рассуждения.

Информативно-активизирующие вопросы реализуют целевую установку, которая предполагает ввод нового знания, постановку перед читателем какой-либо научной проблемы, что способствует активизации внимания адресата, например:

Случайна ли близость между славянскими и тюркскими названиями лебеды? Если мы имеем здесь дело с заимствованием, то в каком направлении оно шло? (Русская речь. 1976. № 3. С. 105).

Как возникает предложение? Почему писатель – «сам свой высший суд» – столь часто неудовлетворен сделанным? На каком основании критики, литературоведы выносят вердикты: «бедность содержания», или «формализм», «холодное мастерство» и т. п.? (Вестник МГУ. 2004. № 1. С. 12).

В приведенном примере автор научного текста пытается побудить рефлексию адресата, способствовать тому, чтобы он включил предложенную информацию в свой фонд знаний. В зависимости от того, какими знаниями и коммуникативными навыками обладает предполагаемый адресат, авторы научного текста предоставляют читателю возможность самостоятельно восстановить их в процессе восприятия.

Вопросы-рассуждения в научных текстах ХХ века оформляют выведение нового знания, демонстрируют ход авторской мысли, путь решения проблемы, например:

В чем же дело? Почему, казалось бы, явно целесообразная, рациональная, социалистическая система организации библиотечного дела, рекомендованная и даже декретированная Лениным, пропагандируемая Н.К. Крупской… не осуществляется и отвергается как вредная система? (Красный библиотекарь. 1931. № 9. С. 11).

Причем же здесь финансовая жизнь Западной Европы? (Русская речь. 1968. № 1. С. 35).

Из приведенных и подобных примеров видно, что с помощью вопросов-рассуждений автор научного текста как бы приглашает читателя принять активное участие в решении научной проблемы, что, безусловно, активизирует внимание адресата, повышает его интерес к проблематике читаемой работы.

Функционально-семантический тип вопросительного предложения связан с отражением характера взаимоотношений между автором и читателем. Так, информатив-но-активизирующие вопросительные предложения эксплицируют интеллектуальную привилегированность субъекта речи над ее адресатом, поэтому являются средством передачи иерархичных отношений между автором научного текста и читателем. Вопросы-рассуждения демонстрируют желание автора поразмыслить вместе с читателем, а следовательно, выражают симметричные отношения между адресатом и автором научного текста.

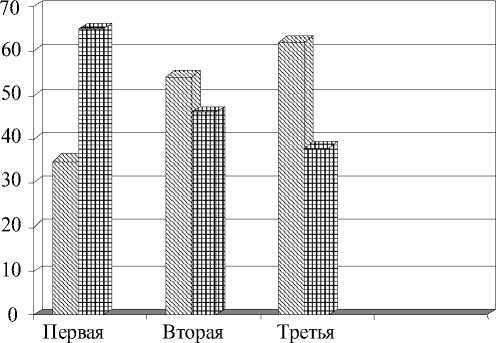

Дистрибуция функционально-семантических типов вопросительных предложений в научных текстах ХХ века представлена на рисунке 2.

Из приведенной диаграммы видно, что преобладание вопросов-рассуждений в текстах первой трети ХХ века сменяется доминантой информативно-активизирующих вопросительных предложений начиная со второй трети ХХ века, что свидетельствует о смене характера взаимоотношений автора и читателя научного текста от симметрии к иерархии.

треть ХХ в. треть ХХ в. треть ХХ в.

Рис. 2. Употребление функционально-семантических типов вопросительных предложений в научных текстах ХХ века

^ Информативно-активизирующие вопросительные предложения s Вопросы-рассуждения

Таким образом, наш материал дает основание утверждать, что внешняя диалогичность представляет собой один из основных принципов речевой организации научного текста ХХ века. Отмечается стабильность четырех релевантных средств внешней диалогичности: вопросительных предложений, вопросно-ответных единств, «мы»-форм, форм повелительного наклонения, ведущими из которых являются вопросительные предложения. Вопросительные предложения в научных текстах ХХ века представлены двумя функционально-семантическими типами: информационно-активизирующими вопросительными предложениями и вопросами-рассуждениями. Указывая на наличие предполагаемого адресата, вопросительные предложе- ния направлены на поиск информации и являются средством вовлечения адресата в интеллектуальную деятельность. Кроме того, вопросительные предложения как средство внешней диалогичности указывают на степень взаимоотношений автора и адресата, которые предстают в научных текстах ХХ века как симметричные и иерархичные.

Список литературы К вопросу о средствах создания внешней диалогичности в научных текстах ХХ века

- Прохватилова, О. А. Православная проповедь и молитва как феномен звучащей речи/О. А. Прохватилова. -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 1999. -364 с.

- Русская грамматика. В 2 т. Т. II/под ред. Н. Ю. Шведовой. -М.: Наука, 1980. -709 с.