К вопросу о стратиграфическом положении палеолитических памятников вдоль Чуйского тракта в долинах Чуи и Катуни

Автор: Постнов А.В., Зольников И.Д., Гуськов С.А., Челваков Л.М.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XIII, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521315

IDR: 14521315

Текст статьи К вопросу о стратиграфическом положении палеолитических памятников вдоль Чуйского тракта в долинах Чуи и Катуни

В полевом сезоне 2007 года Усть-Канским отрядом археологической экспедиции ИАЭТ СО РАН совместно с сотрудниками ИГиМ СО РАН и ИНГГ СО РАН был изучен район долин рек Катунь и Чуя вдоль Чуйского тракта от перевала Чике-Таман до Чуйской котловины на предмет обнаружения новых палеолитических объектов. Одним из важных вопросов полевого изучения являлось выяснение закономерностей их положения в общем контексте стратиграфии долины Катуни для определения перспективных мест поиска палеолитических памятников в этом районе. В результате работ подъемными сборами были обнаружены три новых местонахождения объектов эпохи палеолита, расположенных на уровнях высоких и средних террас.

Отложения высоких и средних террас этой территории, в соответствии с исследованиями последних 20-30 лет [Барышников, Малолетко, 1998; Бутви-ловский, 1993; Рудой, 2005], принято считать результатом катастрофических сбросов вод из подпрудных озер, вследствие разрушения ледниковых плотин в «горловинах» межгорных котловин. Возраст последних гляциальных паводков в долинах Чуи и Катуни до сих пор обсуждается. Однако целым рядом исследователей Горного Алтая они увязываются с поздневюрмским оледенением неоплейстоцена, т.е. с аккемским горизонтом стратиграфической схемы Горного Алтая, сартанским горизонтом схемы Западной Сибири, стадией МИС-2 глобальной океанической шкалы. Эта точка зрения привела к выводу о том, что последний гигантский паводок «…происходил в долине Катуни около 13 тыс.л.н.» [Рудой, 2005, с. 128], а, следовательно, поиск более древних поселений по основным долинам рек Алтая в пределах доступности гляциальных палеопаводков не может быть успешным. Обнаружение новых палеолитических памятников в долинах Чуи и Катуни (рис. 1) не позволяют согласиться с вышеизложенной точкой зрения.

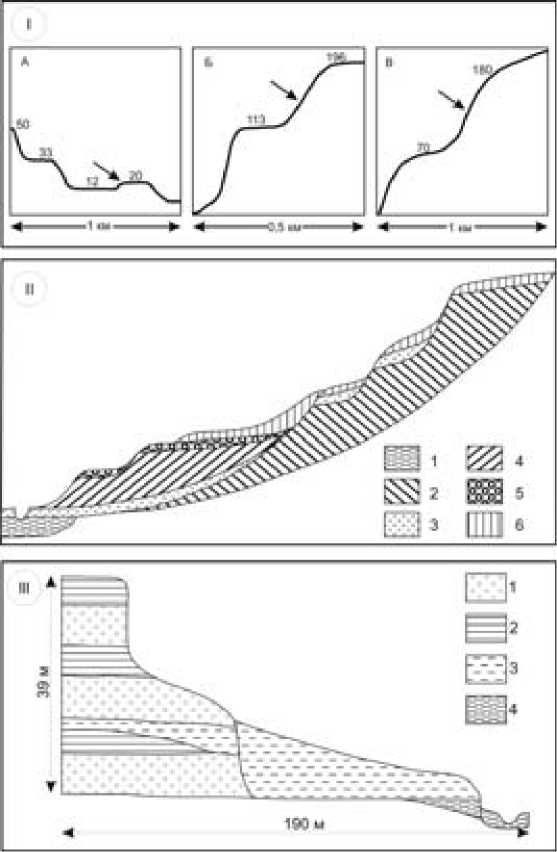

Яломанский памятник расположен на левом берегу Катуни между устьями рек Большой и Малый Яломан в 1 км к северу от посёлка Малый Яломан. Координаты памятника в системе WGS-84: 500 30’ 25.1”с.ш. 860 34’ 03.2”в.д. В геоморфологическом отношении (рис. 2. I-а) интересую-

Рис. 1. Местоположение палеолитических памятников вдоль рек Чуя и Катунь по Чуйскому тракту от перевала Чике-Таман до Чуйской котловины.

Палеолитические памятники (треугольниками показаны памятники позднего палеолита сартанского времени, квадратиками – памятники досартанского времени): 1 – Яломан 1; 2 – Усть-Чуйский; 3 - Ак-Таарлган; 4 – Куэхтанар;

5 – Торгкун; 6 – Бигдон; 7 – Мухор-Тархата-1; 8 – Мухор-Тархата-2;

9 – Чечкетерек; 10 - Чаган-Бургазы, 11 – Малталу; 12 – Кызыл-Шын;

13 – Барбургазы; 14 – Уландрык; 15 - Юстыд-Барбургазы; 16 – Юстыд-1;

17 – Юстыд-2; 18 – Богуты-1; 19 – Юстыд-левый берег.

щий нас участок представляет собой мыс – площадку среднего комплекса террас, которая возвышается на 35 м над урезом воды и ограничивается с востока петлеобразной излучиной (меандром) реки Катунь. В центральной части мыса в поверхность на глубину до 20 м врезано палеорусло Катуни. Палеорусло выполнено аллювиальным песком, который с поверхности перевеян. Мощность аллювиальных песков достигает 3 м, а мощность эоловых песков обычно не более 1,5-2 м. Непосредственно, артефакты обнаружены на восточном «берегу» палеореки. Из артефактов обнаружены: один фрагмент пластины с ретушью по продольному краю и три отщепа с ретушью. По облику артефактов и способу обработки карнизов на некоторых изделиях можно предроложить возраст поселения в хроноинтервале поздний вюрм – начало голоцена.

Памятник лога Ак-Таарлган расположен на правом берегу Чуи в 12 км выше по течению от посёлка Йодро. Координаты памятника: 50020’09.0” с.ш. 87005’22.9”в.д. В геоморфологическом отношении интересующий нас участок представляет собой склон высоких террас на высоте 40-70 м над урезом воды, т.е. между площадкой средней террасы и площадкой высокой террасы (рис. 2. I-б). Артефакты обнаружены на поверхности промоин

Рис. 2. Геоморфологические профили и стратиграфические схемы.

I. Геоморфологические профили местонахождений. А - Яломан 1;

Б - Ак-Таарлган; В - Усть-Чуйский.

II. Принципиальная модель строения четвертичных отложений в долинах Чуи и Катуни. 1 . Башкаусский аллювий; 2 . Ининская катафлювиальная толща;

3 . Каргинский аллювий (МИС-5); 4 . Сальджарская катафлювиальная толща (МИС-4);

5 . Каргинский аллювий (МИС-3); 6 . Сартанский субаэральный покров (МИС-2).

III. Геологический разрез четвертичных отложений в долине р Иня. 1 . Катафлювиальные отложения; 2 отложения вторично подпрудных озер;

3 делювий; 4 аллювий.

в делювиальном шлейфе, развитом по уступу высокой террасы. Находки представлены двумя леваллуазскими нуклеусами для снятия острий и двумя ретушированными отщепами с радиально обработанными дорсальными поверхностями. Культурно-хронологическая интерпретация материала – средний палеолит.

Усть-Чуйский памятник расположен на правом берегу Катуни в 1,3 ниже по течению от устья Чуи. Координаты памятника: 500 24’ 18.4”с.ш. 860 40’ 25.1”в.д. В геоморфологическом отношении интересующий нас участок представляет собой склон высоких террас на высоте 120-160 м над урезом воды, т.е. между площадкой средней террасы и площадкой высокой террасы (рис. 2. I-в). Артефакты обнаружены на поверхности промоин в делювиальном шлейфе, развитом по уступу высокой террасы. Найдено два массивных отщепа с параллельной и радиальной огранкой дорсала и зубчато-выемчатое орудие на фрагменте пластины. Артефакты имеют мус-тьерский облик. На этом основании хронологию памятника можно определить как средним палеолитом, так и переходом от среднего к верхнему палеолиту.

Не вдаваясь в полемическую историю становления стратиграфических и палеогеографических построений для Юго-Восточного Алтая, изложим наши представления о хронологии основных событий неоплейстоцена в долинах рек Чуя и Катунь (рис. 2. II), основанные на стратиграфической модели Ефимцева Н.А. [1964] и фациально-генетических построениях Парначёва С.В. [1999], а также на авторских исследованиях предшествующих лет [Зольников. и др., 2004] и полевых работ 2007 года. Разрез четвертичных отложений начинается с бурых валунно-галечников и песков эоплейстоценового башкаусского аллювия, расположенного в переуглублениях долин. Выше залегает ининская толща среднего неоплейстоцена (тазовский горизонт (МИС-6) и возможно древнее) мощностью до 300-350 м, представленная серией катафлювиальных пачек (в разрезах выявлено до семи циклов гигантских катафлювиальных паводков). По ининской толще вырезаны цокольные высокие террасы, аллювий которых редко достигает по мощности 3-5 м, а на многих площадках высоких террас отсутствует. Возраст аллювия высоких террас оценивается рисс-вюрмом (МИС-5). Выше залегает сальджарская (чуйская) толща мощностью 60-100 м, представленная серией катафлювиальных пачек (в разрезах зафиксировано до трёх циклов гигантских катафлювиальных паводков). Возраст её ранневюрмский (МИС-4). По сальджарской толще вырезаны цокольные средние террасы, аллювий которых редко достигает по мощности 3-5 м, а на многих площадках средних террас отсутствует. Возраст аллювия средних террас средневюрмский (МИС-3). Позднему вюрму (МИС-2) соответствуют субаэральные комплексы на площадках террас. В этот субаэральный комплекс входят лёссы и эоловые пески, образованные за счёт перевевания средневюрмского аллювия, а также делювиальные шлейфы, сформировавшиеся в условиях холодного сухого 152

климата. Голоцену соответствуют верхняя часть субаэральных покровов, аллювий низких террас и поймы.

Находки артефактов на склонах высоких и средних террас объясняются тем, что в уступах террас обнажаются не только катафлювиальные отложения «немые» в палеонтологическом и археологическом отношении, но и делювий. На рисунке 2-III показан разрез сальджарской толщи, слагающих средние террас на левом берегу р. Иня (левобережный приток Катуни) напротив с. Малая Иня. Разрез описан в овраге, с промоиной, которая вскрылась в 2007 г. из-за обильных дождей. В основании разреза (рис. 2. III) обнажается первая катафлювиальная пачка, представленная флювиаль-ными дресвяно-галечниками (до 7 м) и вторично-подпрудными озёрными алевритами (до 4 м). На неё со структурным несогласием ложится песчанисто дресвяный делювий мощностью до 4 м. На делювии залегают вторая (12 м) и третья (18 м) катафлювиальные пачки сальджарской толщи, однотипного строения с первой. В промоине вскрыто сочленение после-сальджарского делювия (мощностью до 14 м) с катафлювиальной толщей. У выхода оврага к р. Иня (правая часть рис. 2. III) под делювием вскрыт аллювий видимой мощностью до 2,5 м.

Таким образом, описанный разрез иллюстрирует тот факт, что делювий встречается не только в виде шлейфов поверх катафлювиальных толщ, но и в виде субаэральных покровов, разделяющих пачки, соответствующие гигантским гляциальным паводкам. Поэтому, артефакты, которые находят в уступах террас, скорее всего, сингенетичны катафлювиальным отложениям, слагающим террасы.

Представленная стратиграфическая схема и реконструкции палеогеографических обстановок позднего неоплейстоцена в долинах Чуи и Катуни подтверждается местоположением уже известных ранее палеолитических памятников как ниже так и выше по течению рек.

Выше по течению с террас высокого и среднего уровней Катуни известны находки каменных артефактов палеолитического облика с середины 70-х гг. прошлого века. В 1976 г. сотрудник Бийского краеведческого музея Б.И. Лапшин производил разведки в среднем течении Катуни между селами Еланда и Куюс [Лапшин, 1976]. В данном районе им обнаружено три местонахождения эпохи палеолита [Лапшин, 1976, с. 215]. Особо следует отметить находки леваллуазской пластины и фрагмент рога благородного оленя на средней террасе в шурфе.

Достаточно детально в археологическом отношении изучена территория Чуйской котловины, которая находится ниже по течению от района работ 2007 г. [Деревянко, Маркин, 1987]. Здесь известно более десятка памятников эпохи палеолита, расположенных на территории бывшего палеоозера (рис. 1). Нам интересны те местонахождения, материалы которых можно точно отнести к досартанскому времени (до МИС – 2), т.е. материалы среднего палеолита или перехода от среднего к позднему. Одним из маркеров этого возрастного диапазона каменных индустрий Алтая яв- ляется наличие леваллуазских изделий. Эти изделия обнаружены на памятниках: Бигдон, Барбургазы, Юстыд 1, Юстыд 2, Богуты 1 [Деревянко, Маркин, 1987, с. 47].

Памятник Бигдон расположен на бугре пучения, площадью около 800 м2 в пределах Чуйской долины. Это указывает на то, что люди появились в данном месте после осушения палеоозера. Есть свидетельства, что археологический материал не испытывал сильного перемещения [Деревянко, Маркин, 1987. с. 18]. Археологический материал памятников Юстыд 1, Юстыд 2 и Богуты 1 стратифицирован и залегает на аллювиальной толще, которая по всей вероятности так же сформировалась после спуска палеоозера [Деревянко, Маркин, 1987. с. 29 - 42]. Возраст наиболее древних археологических находок «прижимает» сверху время спуска последнего палеоозера. Эти памятники не могут быть моложе среднего вюрма, и, следовательно, в более позднее время палеоозеро в Чуйской котловине не существовало.

Таким образом, можно сделать ряд выводов. Во-первых, вдоль Чуйского тракта по долинам рек Чуя и Катунь имеется ряд археологических памятников с элементами технологии леваллуа, что не позволяет присоединиться к выводу о том, что последние катастрофические паводки на данной территории имели ме сто в позднем вюрме (МИС-2), которые уничтожили палеолитические стоянки с возрастом древнее позднего вюрма. Во-вторых, аллювий и субаэральные комплексы, покрывающие площадки террас, перспективны для поисков артефактов каменного века: площадки высоких террас от казанцевского возраста (МИС-5) и моложе; площадки средних террас от каргинского возраста (МИС-3) и моложе. В третьих, сальджарская и чуйская толща включают в себя делювиальные покровы, а следовательно в уступах высоких и средних террас могут инситно залегать арте факты тазовского возраста (МИС-6) и холодных фаз казанцево (МИС-5), а также ермаковского возраста (МИС-4) соответственно.

Имеющиеся данные по археологии и геологии долин рек Чуи и Катунь позволяют считать территорию вдоль Чуйского тракта перспективной на поиск стоянок не только позднего, но среднего, а возможно и раннего палеолита.