К вопросу о строительстве и местоположении католического храма Греческой слободы в Петербурге

Автор: Андреев Александр Николаевич

Рубрика: Исторические науки

Статья в выпуске: 2 т.15, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье впервые подробно рассматриваются процессы церковного строительства римских католиков в Греческой слободе Петербурга - создание первой деревянной церкви св. Петра в 1710 г., ее перестройка в камне, завершенная в 1726 г. с новым освящением костела в честь св. великомученицы Екатерины Александрийской, а также последующие реконструкции церковных зданий вплоть до их гибели в пожаре 1737 г. С опорой на архивные документы и картографические источники установлены фактические параметры культовых сооружений, определено их местоположение. Выяснено, что храмовая территория католиков располагалась на месте нынешних домов № 3 по Аптекарскому переулку и № 6 по Миллионной улице, а также на незастроенном теперь участке между ними. Сама католическая церковь находилась частично на месте восточного крыла дома № 6 по улице Миллионной, частично - на территории за домом № 3 по Аптекарскому переулку.

Римские католики, католические храмы петербурга, католический при ход в санкт-петербурге, церковное строительство

Короткий адрес: https://sciup.org/147151027

IDR: 147151027 | УДК: 282/288

Текст научной статьи К вопросу о строительстве и местоположении католического храма Греческой слободы в Петербурге

Обстоятельства создания первого петербургского католического храма, располагавшегося в Греческой слободе у «финских шхер»1, в деталях до сих пор не ясны. Согласно показанию прихожан, в 1710 г. земельный участок на будущей Греческой улице, где развернулось церковное строительство, приобрел за 300 рублей придворный садовник Петр (Питер) ван дер Гар и затем подарил его общине [48, с. 21—22]. Тогда же архитектор Доминико Трезини перенес на эту землю с Петербургской стороны, где в то время проживал, собственный деревянный молельный дом и перестроил его в церковь, добавив алтарь и помещения для проживания духовенства2. Это следует из «Челобитной Петру I от римско-католических прихожан» и особого церковного «реестра», поданных императору осенью 1724 г. в связи с известным конфликтом между капуцинами и францисканцами-реформатами. Челобитчики повествовали: «А того году (1710 — ред .) Питер Фан Дергар, бывшей садовник Вашего Императорского Величества, купя на свои деньги место в Греческой слободе за триста рублев денег и на том месте каморы, которые на улице (попутно обратим внимание, что дер Гар купил землю с уже имевшимися на ней строениями — ред.), и тогда вышеписанной Трезин своим же коштом вышеупомянутый свой двор (на Петербургском острове — ред .) перевез и построил на том же месте, в котором и поныне (речь идет о сентябре 1724 г — ред .) служба от-правляетца, да прибавил тако ж-де две светлицы, в которых священники живут, и олтарь, которой ныне в той церкви обретаетца, он, Трезин, зделал своим коштом» [1, л. 7] .

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 13-31-01205.

Цитируемая челобитная исходила от сторонников францисканцев3 — группы мирян, возглавляемой Д. Трезини. В другом документе католики этой «партии» не только подтвердили факт приобретения земли, но и сообщили имя бывшего владельца участка: «в 1710 г. на Адмиралтейской стороне, от берега на второй улице, позади почтового двора <было> куплено место с деревянным строением у морского флота служителя Гаврилы Янсона ценою триста рублев» [36, л. 20; 40, с. 253]. Кем был упомянутый Янсон и играл ли он какую-то роль в жизни католической общины, выяснить не удалось, но помимо этого документа сохранилось еще одно свидетельство о покупке земли, датируемое 1711 г. и подписанное очевидцами и участниками сделки: доктором Карбонари, садовником ван дер Гаром, купцами Джованни Занолини и Пьетро Салучи (Салюцием), морскими капитанами Александром Муланом (Мулином) и Стацием, а также резчиками Францом Цыглером и Эрхардом Эгельграссером4 [36, л. 20об.].

Иные, достаточно противоречивые, сведения по поводу строительства первого костела дали противодействовавшие отцам-реформатам капуцины. Сначала они утверждали, что община католиков сама выкупила дом на участке ван дер Гара — так, о. Патриций Медиоланский в 1721 г засвидетельствовал, что служба им отправляется «за почтовым двором в Греческой улице в доме, купленном у некоторого иноземца, как он слышал, за 1000 рублей» [4, л. 30об.; 34, л. 3; 35, л. 3об.]. Позднее, в 1724 г., капуцины Аполлинарий фон Вебер («Аполлинарий из

Швица») и Петр Хризолог уверяли, что «место под костел дано-де умершим придворным садовником, происходившим из страны капуцинов. На этом месте построен костел из старых хором, которые после смерти пожертвовал доктор Карбонарий. Хоромы же перевезены и поставлены иждивением прихожан, которые почти все из их капуцинов страны» [27, с. 73]. Эти показания подтверждают факт дарения участка садовником1; спор же, очевидно, вызывали сами «хоромы», из которых соорудили культовое здание. Из свидетельства капуцинов следует, что дом доктора Карбонари находился не на самом участке дер Гара, а где-то за его пределами, и был перевезен. Грегор (Григорий Мартынович) Карбонари де Визенегг2 являлся крупным церковным деятелем московских католиков, одним из основателей первого костела в России, поддерживал дружеские и деловые отношения с Патриком Гордоном3 [45, с. 29]. Однако, поскольку Карбонари умер 1717 г., его дом, или «хоромы», не могли использоваться в самом начале строительства, а только в ходе более поздних переделок церковного здания.

В целом, сведения о строительстве церкви, исходящие от Д. Трезини и его сторонников, заслуживают большего доверия, нежели сбивчивые показания капуцинов. Тому есть много причин. Во-первых, в правдивости капуцинских свидетельств заставляет усомниться их очевидное желание умалить значение Трезини и его товарищей в деле организации прихода, в то время как это значение было весьма велико, что подтверждается многими фактами [5]. Во-вторых, «Челобитную Петру I», где излагается «францисканская» версия костельного строительства, подписали 173 человека [1, л. 15—19], а капуцины апеллировали к некоему абстрактному «большинству» прихожан. В-третьих, у нас нет оснований не доверять Трезини , т.к. он имел репутацию честного человека и не запятнал ее за многие годы службы в России [32, с. 48]; капуцины же (Патриций, Аполлинарий и Хризолог) проявили неприличное для священнослужителей тщеславие, занимались политическими интригами4. Их версия представлялась маловероятной уже Ромуальде Ханковска — одной из первых исследовательниц истории костельного строительства в Петербурге [48, с. 22]. Впрочем, не исключено, что капуцины, замалчивая роль Трезини в возведении первого храма, все же говорили правду о «хоромах» Карбонари, которые, наряду с другими материалами, могли быть использованы для перестройки трезиниевой молельни.

В связи с процитированными документами довольно странным выглядит утверждение краеведов В. В. Антонова и А. В. Кобака о том, что на купленном ван дер Гаром участке находился дом «адмирала Гордона», который и был перестроен Трезини в церковь5 [13]. Убедительных доказательств этой точки зрения в источниках и специальной литературе не находим, скорее обнаруживаем опровержение: среди российских «адмиралов» числились только два Гордона — знаменитый сподвижник царя Петра I шаутбенахт (контр-адмирал) Патрик Гордон и его племянник Томас Гордон (ок. 1658 — 1741 г.). Однако первый, как известно, умер в 1699 г. и не мог владеть недвижимостью в еще не существовавшем городе, а второй был принят на русскую службу только в 1717 г., стал шаутбенахтом в 1719 г., вицеадмиралом — в 1721 г., а полным адмиралом — в 1727 г. 6 Если же предположить, что «старые хоромы», или какие-то вторичные строительные материалы от уже освященных церковных зданий, были вывезены в Петербург из Москвы, то тогда они вполне могли принадлежать и самому шаутбенахту Патрику Гордону. Католики первопрестольной как раз в 1705—1706 гг. в Немецкой слободе возводили каменный храм, причем делали это на месте церковной постройки, в течение ряда лет выдававшейся за фамильную усыпальницу Гордонов [7, с. 133, 135]. Не были ли использованы чуть позже в петербургском строительстве какие-то части от московских церковных зданий, принадлежавших Гордону? Проверить это предположение (весьма маловероятное) трудно, однако, в любом случае, тесные связи католиков Петербурга с их московскими братьями по вере не могут быть подвергнуты сомнению.

Так или иначе, уже в 1710 г. земельный участок католиков в Греческой слободе превратился в строительную площадку. Стройка шла быстро, поскольку костел возводился путем реконструкции готовых зданий. Принято считать, что появление церкви у петербургских католиков доказывается наличием метрической книги [48, с. 22], первой записью которой стало свидетельство о крещении сына Доминико Трезини Пьетро в марте 1710 г. [47, л. 2]. Следовательно, можно предположить, что к весне 1710 г. основной этап строительства костела был завершен, хотя однозначно утверждать этот факт нельзя (в метрике не указаны точная дата и место проведения таинства — в принципе, крещение могло быть совершено в частном доме Трезини). Этот первый католический храм был деревянным. Его освятили в честь св. ап. Петра7 [12, цит. по:

40, с. 254; 49]. Убранство костела можно представить по описанию утвари, составленном в 1724 г. [5, с. 132—133]. В этой церкви не раз проходили резонансные в политическом и культурном отношениях церемонии — например, отпевание «самоедского короля» Вимине в начале декабря 1714 г., описанное Ф.-Х. Вебером [9, с. 149—150; 25, с. 1104; ср.: 17, с. 42]. Наиболее ранние упоминания мемуаристов о костеле Греческой слободы относятся именно к 1714 г. — помимо свидетельства Ф.-Х. Вебера, о нем писал Питер Генри Брюс: «Выше Адмиралтейства находится Иноземская слобода, где живут все чужестранцы из Европы; тут есть несколько протестантских и один католический молитвенный дом» [16, с. 164].

Подъем конфессиональной жизни в начале 1720-х гг. обусловил необходимость перестройки деревянной церкви в камне, хотя средства для этой цели прихожане стали активно собирать еще до 1719 г. [11, с. 38]. Брауншвейг-люнебургский резидент Ф.-Х. Вебер в первой части своей знаменитой «Преображенной России», изданной в 1721 г., опубликовал план Петербурга, где под литерой W обозначил католическую церковь, уточнив, что «это деревянный дом, но теперь ее перестраивают в камне» [18, с. 108]. Не понятно только, что значит «теперь»? Вебер находился в России с 1714 по 1719 г.1; неясно — был ли он свидетелем начавшейся перестройки, или же о реконструкции здания ему сообщили корреспонденты из России? Архивные документы повествуют о том, что каменное строительство было санкционировано властями только в 1720 г. с подачи вице-адмирала Матвея Змаевича2, обратившегося по данному вопросу к генерал-полицмейстеру А. Девьеру [2, л. 1—2]. Высочайшее разрешение на перестройку костела получили из Полицмейстерской канцелярии 22 августа 1720 г., и тогда же, «с соглашения всех католицких прихожан», адмиралтейским подьячим Иваном Калугиным был составлен договор подряда на строительство, которое поручили швейцарскому архитектору Николаю Федоровичу Гербелю [2, л. 1] (Nicolaus Friedrich Här-bel3). Указ из канцелярии отводил католикам землю «по берегу Мьи речки» «по сю сторону Хвостова мосту», и был дан на имя капуцинов Аполлинария и Петра Хризолога «с прихожаны» (копия этого документа недавно была обнаружена исследователем С. О. Андросовым в архиве Конгрегации пропаганды в Риме [11, с. 40]). В том же 1720 г. Гербель обмерил участок и должен был приступить к стройке, однако возведение каменного храма, по мнению С. О. Андросова, было отложено, «потому что, очевидно, в целях экономии использовали уже имевшиеся там “две избы для караулу, в которых ныне вышеозначенной веры отправляют службы”» [11, с. 40] (т. е. обошлись очередными переделками уже имевшихся помещений). Это предположение подтверждается уже цитированной «Челобитной Петру I» от старост, датированной 29 сентября 1724 г., где говорится, что в перенесенном с Петербургской стороны деревянном доме Трезини церковная служба «и поныне отправляется» [1, л. 7]. Вспомним, что как раз в это время в Петербурге происходило ожесточенное противостояние двух монашеских орденов, весьма неблагоприятное для церковного строительства. Не были ли именно тогда, тоже в целях экономии, использованы «старые хоромы» доктора Карбонари?

Попытки возведения каменной церкви возобновились в 1723 г., когда «католицкое общество» представило на рассмотрение правительству новый чертеж храма, и «его величество, смотря того чертежу, оную кирку им строить указал» [11, с. 40]. 24 декабря 1723 г., согласно именному указу, Аполлинарию и Петру Хризологу отвели на берегу Мьи для постройки новой римской церкви место размером 19 на 39 саженей4, но из документа секретной экспедиции в архиве коллегии иностранных дел следует, что капуцины приступили не к перестройке костела в Греческой слободе, а к созданию нового храма недалеко от Мьи на Малой Морской улице. 7 января 1724 г. именным указом Петра Великого Аполлинарию «с товарищи» было позволено «токмо им одним не токмо службу отправлять, но и для строения при Санкт-Петербурге нового костела место отвесть в Малой Морской, которое и отведено» [3, л. 19об.]; в том же году капуцины за этот земельный участок «указное число денег в полицымейстерскую канцелярию заплатили и на строение оного костела уже издержали денег около семисот рублев» [3, л. 19об.; 5, с. 134—135]. После высылки капуцинов, состоявшейся в январе 1725 г. [6, с. 8], стройку в Морской слободе, по-видимому, прекратили.

В то же самое время и на основании тех же указов от 22 августа 1720 г. и 24 декабря 1723 г. производилось каменное церковное строительство в Греческой слободе. Известный специалист в области искусства и культуры Петровской эпохи С. О. Андросов высказал предположение, что автором архитектурного проекта нового храма выступил итальянский зодчий Никола Микетти, а реализация проекта началась в 1724 г. [11, с. 40] Возможно, строительными работами руководил Н.Ф. Гербель, которому изначально отводилась эта роль, а после его смерти (скончался 16 сентября 1724 г.) каменный храм достраивал Гаэтано Кьявери, принявший к реализации все неосуществленные постройки Гербеля еще в августе 1724 г., во время болезни последнего [29, с. 172].

Как уже было отмечено, деревянная церковь во имя св. апостола Петра располагалась в Грече ской слободе на одноименной улице. Поскольку

-

4 Точнее, участок был неправильной формы: в одном конце составлял «поперешнику до улицы 19 сажен 3 фута, а в другом конце 16 сажен, в длину 39 сажен». См. [2, л. 1об].

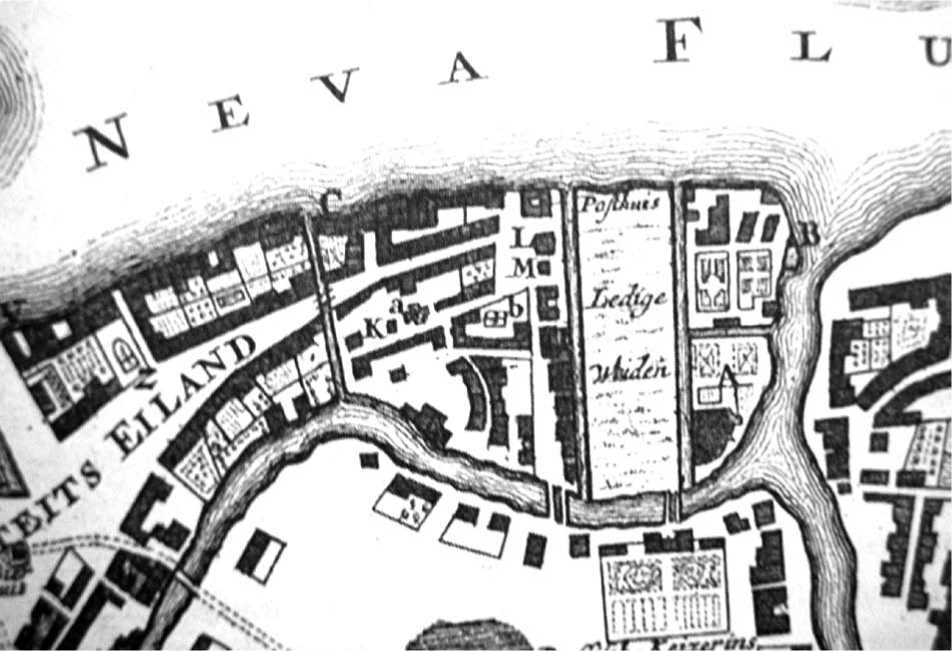

многие исследователи отождествляют с Греческой улицей Немецкую (ныне Миллионную), выскажем соображения по поводу их местоположения. Обе улицы входили в так называемую Немецкую слободу (иногда ее именовали также и Греческой1), однако собственно Греческий квартал, где проживали родившиеся на берегах Адриатического моря служащие Галерного флота, располагался ближе к Мойке [12, с. 264]. Поэтому Греческой правильнее считать небольшую улицу, шедшую параллельно Немецкой (Большой, Луговой) (вспомним, что католики приобрели землю «на Адмиралтейской стороне, от берега на второй улице»). Теперь она застроена, однако ее можно увидеть на планах и картах Петербурга Петровского времени. Например, на плане 1716—1717 гг. эта улица идет от Зимней канавки к Царицыну лугу (Марсову полю); именно на ней находились финская лютеранская церковь (крестообразная в плане, обозначенная буквой «а») и прямоугольная в плане католическая церковь, несколько отодвинутая вглубь двора, окруженная с двух сторон зданием неправильной формы (обозначена буквой «b»)2 (рис. 1). Это здание расположено на участке церковной земли, очерченном на плане, и, что здание уже тогда находилось на реконструкции3 (рис. 2). Следует также отметить, что в правом верхнем углу двора появилось квадратное в плане здание, не показанное в предыдущем картографическом источнике.

Южнее церковного двора католиков на обоих планах видим группу строений Греческой слободы, образующую дугообразный переулок. Позднее, в начале 1720-х гг., застройка слободы приобрела более регулярный характер: карта Буша свидетельствует, что дугообразный переулок исчез, и вместо него жилой массив слободы разрезали узкий прямой переулок и еще одна маленькая улица, идущие параллельно Греческой и Немецкой4. В то же время сама Греческая улица стала короче и начиналась уже не у Зимней канавки, а у современного Мошкова переулка. На плане 1725 г. вместо улочек-проходов можно увидеть единый массив строений на участке с католической церковью (обозначена цифрой 5) подле финского рынка [33].

Местоположение деревянной церкви на Греческой улице более точно можно определить, обратившись к такому картографическому источнику, как «Часть Генерального плана Санкт-Петербурга,

Рис. 1. Фрагмент плана Санкт-Петербурга с Адмиралтейским островом (1716—1717). РНБ

возможно, включало в себя хозяйственные постройки, квартиры для проживания духовенства и странноприимный дом (т. наз. госпицию). Аналогичный характер застройки можно обнаружить на немецком плане 1718 г., где обозначена финская церковь (в виде креста) и церковный двор католиков, но вместо здания костела видим две небольшие вертикальные черточки, которые, может быть, означают, или Чертеж о состоянии Адмиралтейского острова до 1725 года, составленный приблизительно по разным историческим сведениям»5. Этот план, вместе с другими чертежами, стал результатом большого исследовательского проекта, реализованного в 30-х гг. XIX в. историком и археологом А. Л. Майером, задействовавшим в ходе работы тысячи картографических источников и архивных документов, но, конечно, создавшим приблизительный

Рис. 2. Фрагмент плана Санкт-Петербурга 1718 г. РНБ

чертеж1. На плане Майера хорошо просматриваются здание католической церкви и принадлежавший ей обширный земельный участок. Благодаря ряду ориентиров — Главной аптеке, план которой с Петровских времен почти не изменился, реке Мойке, а также сохранившей свои очертания Миллионной улице (бывшей Немецкой) — путем простого совмещения современной карты (снимка со спутника) равного масштаба с планом Майера легко обнаружить место, когда-то занимаемое церковной постройкой (рис. 3). Очевидно, что храмовая терри-

Рис. 3. Результат совмещения современной карты с планом Майера. На рис. обозначен земельный участок католиков (в форме неправильного четырехугольника) с прямоугольной церковью в центре тория располагалась на месте нынешних домов № 3 по Аптекарскому переулку и № 6 по Миллионной улице (задняя часть здания в глубине двора), а также на незастроенном ныне участке между ними. Сама римско-католическая церковь находилась частично на месте восточного крыла дома № 6 по улице Миллионной, частично — на территории за домом № 3 по Аптекарскому переулку. Таким образом, существующее в литературе утверждение, будто на месте первой католической церкви сейчас расположен дом № 2 по Аптекарскому переулку [14, с. 199] (бывшие казармы Павловского полка, построенные в 1817—1818 гг. В. П. Стасовым) следует признать ошибочным.

Тщательный анализ «Чертежа» Майера и его сопоставление с современными объектами городской застройки также позволяют приблизительно установить размеры храма до его перестройки в камне. В плане церковь представляла собой прямоугольник с небольшой главой в центре (что вполне согласуется с показаниями Доминико Трезини и других членов прихода, утверждавших в 1724 г., что церковным зданием им служил реконструированный «двор» зодчего, перенесенный с Петербургского острова). Учитывая масштаб плана Майера, можно предполагать, что храмовое здание имело примерно 25 метров в длину и 15 метров в ширину2. На плане не показаны служебные помещения, или церковный двор (обозначенные на упомянутом выше плане 1716—1717 гг.), но форма и размеры самого участка церковной земли практически совпадают, и возможно, что на участке, который мы видим на плане Майера, были еще и какие-то другие строения помимо церкви.

Согласно сведениям, исходившим от францисканцев, перестройка храма Греческой слободы в камне была закончена летом 1726 г. 1: церковь освятили в праздник Пресвятой Троицы2 во имя св. великомученицы Екатерины Александрийской (одновременно отдавая честь императрице Екатерине I), почему великомученица в образе Христовой невесты и была изображена на барельефе напрестольного образа [42]. Имея 48 футов (14,6 м) в ширину и 196 футов (59,7 м) в длину, новый каменный костел оказался более вместительным, чем прежний деревянный [51; цит. по: 41, с. 16—19; 42]. Как видим, площадь постройки была увеличена за счет удлинения здания. Сохранилось изображение этой церкви на гравюре Н. Ф. Челнакова3, выполненной в 1770-е гг. по неизвестному нам иконографическому источнику. Гравюра, помещенная в качестве иллюстрации к «Историческому, географическому и топографическому описанию Санкт-Петербурга…» А. И. Богданова4, изображает храм со стороны южного фасада, имевшего пять осей и широкий портал входа с полукруглым завершением. Здание, вероятно, имело галерею (верхний ярус), т. к. верхняя его часть акцентирована пятью небольшими окнами квадратной формы, расположенными над проемами нижнего яруса. Алтарь располагался в трехгранной апсиде. Церковь имела купол с фонарем, луковичной главкой и крестом на ней.

Несмотря на издавна существовавшее для католиков и протестантов запрещение возводить колокольни и иметь в своих храмах для благовеста колокола («понеже издревле в Москве и других местах при кирхах колоколов не было»5 [37, л. 2]), церковь в Греческой слободе как минимум с 1720 г. имела четыре колокола. Эти же колокола поместили и в новой каменной церкви, что выяснилось в июле 1726 г., когда члены Святейшего Синода сделали соответствующий запрос в Тиунскую контору и узнали, что из всех шести инославных «кирок» Петербурга колокола имеются и используются только в католической. Настоятель церкви Яков Деолегио объяснил, что «те колокола обрели они (т. е. монахи- францисканцы6), когда в оную кирху вошли» [37, л. 3об.]. Синод в лице Феофана Новгородского (Прокоповича), Георгия Ростовского (Дашкова) и Спасоярославского архимандрита Афанасия (Кондоиди) тогда же определил колокола снять и потребовал на то высочайшей резолюции. О резолюции в деле не сказано ни слова, однако католики продолжали благовестить, обходя запреты. Датский пастор Педер фон Хавен, живший зимой 1736 г. в Греческой слободе совсем рядом с костелом, писал: «При этом нужно отметить, что лишь католики имеют право использовать в своих церквах колокола; это запрещено лютеранам и реформатам. Говорят, причина здесь в том, что упомянутая евангелическая [община] не могла согласиться звонить в свои колокола в один из русских праздников, на что, однако, пошли католики. Эти последние полностью используют свое право звонить в колокола, в чем я с досадой почти постоянно убеждался, потому что жил той зимой бок о бок с католической церковью» [44, с. 41].

Описывая Адмиралтейский остров, об этой церкви как действующем храме в 1733 г. упоминал Фрэнсис Дэшвуд, называя ее «французской» [24, с. 65] по причине многочисленности окормляемой в ней французской общины. 25 июля 1735 г. протоиерей православного Исаакиевского собора Иоанн Стефанов доносил в духовное правление Петербурга: «В приходе нашем обретается кирха в Греческой улице католического закона одна, а при ней имеется пастора четыре, а именно: Делука, Стефан Дефондо, Питер Клейн» (имя четвертого священника написано неразборчиво) [46, л. 26].

Храм Греческой улицы погиб вместе со всей слободой в сильнейшем пожаре, произошедшем в ночь с 24 на 25 июня 1737 г. [39, л. 31об.]. Огонь уничтожил не только церковь, но и каменный жилой дом при ней, который начали строить в 1728 г. «несколько в стороне от церкви на возвышенном месте», чтобы быть защищенными от частых наводнений [42]. В этом доме проживал настоятель прихода о. Карло де Лука и находились «кельи» для священнослужителей и гостей, о чем били челом правительству старосты: «в том-де 737 году июня противу 25 числа от учинившегося пожара бывшая в Греческой улице их католическая церковь со всеми принадлежащими при ней кельи сгорела» [39, л. 31об.]. Архивные документы сохранили обмеры остатков сгоревших церковных зданий, причем параметры последних разнятся с приведенными выше размерами каменной церкви, законченной в 1726 г. Так, ведомость Главной полицмейстерской канцелярии гласит: «во учинившемся в 737 году июня 25 дня пожаре в Греческой улице католическая кирка и той кирки пастора Карлы двор сгорели, а под оными мерою земли показано под киркою поперешнику 11 сажен и 2 аршина, длиннику 19 сажен и 2 аршина; пасторского двора поперечнику в одном конце 7 сажен с аршином, в другом 10 сажен, длиннику 22 сажени с аршином» [39, л. 31об.]. Т. е. церковь имела ширину 23,47 м, длину — 41,96 м; «пасторский двор» был неправильной формы и простирался в ширину в разных своих концах на 15,65 м и

21,37 м, длина же его составляла 47,65 м. Объяснить разночтения в цифрах можно предположением, что костельное здание перестраивалось (возможно, даже и не раз) в течение 1726—1736 гг. Например, в историко-церковной энциклопедии В. В. Антонова и А. В. Кобака сказано, что церковь была перестроена еще в 1733 г. зодчим Пьетро Антонио Трезини и «имела вид небольшого двухэтажного здания, увенчанного куполом, “с шестью окнами на фасаде”» [49] (автором проекта церкви Греческой слободы называла П. А. Трезини также и Р. Ханковска [48, с. 27]). В 1728 г. здание могло быть повреждено во время сильного наводнения — супериор Яков Деолегио поведал, как чуть было не утонул и спасся «лишь благодаря тому, что ему удалось вырвать из окна старой госпиции металлическую решетку и броситься в воду» [42]. Возможно, церковь неоднократно страдала и от пожаров (т. е. горела еще до 1737 г.), почему и нуждалась в реконструкции. Некоторые авторы упоминают о том, что каменный храм сгорел не в 1737, а в 1735 г. [14, с. 200]. А. И. Богданов в своем «Описании Санкт-Петербурга» отмечал: «сия кирка прежде пожару стояла в Греческой, то есть в Немецкой улице, позади Миллионной близ главной аптеки, но оная в пожаре сгорела в 1735 г.» [15, с. 450]. Существует также указание, что в 1735 г. императрица Анна «пожертвовала католическому приходу некоторую сумму и сгоревший костел быстро отстроили» [48, с. 28], но, по-видимому, это указание ошибочно 1. Если церковь горела в 1735 г., то пожар мог произойти после 25 июля, поскольку, как было показано выше, Иоанн Стефанов докладывал о действующей католической церкви, не упоминая о факте ее повреждения огнем. Загадочным нужно признать и сообщение академика И. Г. Георги в его «Описании»: «Католический приход восприял начало свое при государствовании Петра Великого и в 1735 г. от императрицы Анны Иоанновны вновь подтвержден был, после чего построил себе малую каменную церковь» [20, с. 280]. Есть также мнение, будто после июньского пожара 1737 г. церковь Греческой слободы была частично восстановлена [49], но ее реставрацию прекратили по причине указа Анны Иоанновны от 14 сентября 1738 г., отводившем земельную площадь под новое церковное строительство подле «Невской перспективы» [30, с. 612]. Во всяком случае на планах города 1738 г. место церковного двора католиков в Греческой слободе показано пустующим [26; 33].

В любом случае факт пожара 24—25 июня 1737 г. не подлежит сомнению. Разгул огненной стихии тогда поставил точку в существовании католического храма Греческой улицы — одного из красивейших зданий раннего Петербурга. Еще в 1726 г., после перестройки церкви в камне, французский путешественник О. де ла Мотрэ хвалил ее эстетическое решение: «В окрестностях порта есть хорошие дома и другие здания, но по большей части деревянные, среди них иезуитская коллегия и церковь ордена иезуитов2, которая очень красива и изящно декорирована, представляет собой просторное здание» [52, с. 243]. Педер фон Хавен, живший в Петербурге с июля 1736 г. по март 1737 г. (проездом был в городе также в 1739 г.), в своем описании Адмиралтейской стороны отмечал: «Также не могу здесь умолчать о церквах на Дворцовой стороне, среди которых две русские, две немецкие, одна шведская, одна реформатская и одна католическая — все они по-настоящему красивы и величественны» [44, с. 61]. Записки фон Хавена «Путешествие в Россию» были окончены в Дании в 1743 г., и хотя автор упоминает о петербургском пожаре 1737 г., однако он не был его свидетелем и не видел разрушительных последствий огня, а потому писал о костеле Греческой слободы как действующем величественном храме — таком, каким он сам его застал. В другом месте, однако, фон Хавен отметил, что в пожаре 1737 г. «выгорело несколько улиц из числа самых красивых в Петербурге, застроенных великолепными каменными домами» [44, с. 23]. Через год католики Петербурга приступили к обустройству молельного дома на участке будущего Невского проспекта — там, где позднее (в 1763—1783 гг.) по проекту Ж.-Б. Валлен-Деламота будет построен собор св. Екатерины Александрийской. Перемещение центра религиозной жизни римских католиков на «Невскую перспективу» ознаменовало собой новый этап в истории петербургского католичества.

Список литературы К вопросу о строительстве и местоположении католического храма Греческой слободы в Петербурге

- АВПРИ. Ф. 10. Оп. 10/1 (1724 г.). Д. 2.

- АВПРИ. Ф. 10. Оп. 10/1 (1724 г.). Д. 4.

- АВПРИ. Ф. 10. Оп. 10/1 (1724 г.). Д. 5.

- АВПРИ. Ф. 10. Оп. 10/1 (1760 г.). Д. 1.

- Андреев, А. Н. Доминико Трезини -староста римско-католического прихода в Санкт-Петербурге/А. Н. Андреев//Российская история. -2014. -№ 4. -С. 126-138.

- Андреев, А. Н. Духовенство Римско-католической церкви в Греческой слободе Санкт-Петербурга/А. Н. Андреев//Вестник ЮУрГУ. Сер.: Социально-гуманитарные науки. -Т. 14. -№ 4. -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2014. -С. 6-14.

- Андреев, А. Н. Западно-христианские вероисповедания и общество в России XVIII в.: дис. … д-ра ист. наук/А. Н. Андреев. -Челябинск, 2011. -712 с.

- Андреев, А. Н. Католицизм и общество в России XVIII в./А. Н. Андреев. -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2007. -393 с.

- Андреев, А. Н. Католический приход Петербурга в XVIII в./А. Н. Андреев//Вопросы истории. -2014. -№ 10. -С. 148-160.

- Андреев, А. Н. Римские католики в Петербурге при Петре Великом и их участие в общественной жизни России/А. Н. Андреев//Вестник ЮУрГУ. Сер.: Социально-гуманитарные науки. -Т. 13. -№ 2. -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2013. -С. 77-83.

- Андросов, С. О. Архитектор Никола Микетти и другие католики в Петербурге (1721-1723 гг.)/С. О. Андросов//Труды Государственного Эрмитажа. -Насчет иезуитов О. де ла Мотрэ, скорее всего, ошибался -в Петербурге тогда служили францисканцы. См.: .Т. 58. Петровское время в лицах: материалы науч. конф. -СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2011. -С. 34-43.

- Анисимов, Е. В. Петербург времен Петра Великого/Е. В. Анисимов. -М.: Центрполиграф, 2010. -430 с.

- Антонов, В. В. Святыни Санкт-Петербурга: Историко-церковная энциклопедия: в 3 т./В. В. Антонов, А. В. Кобак. -Т. 3. -СПб.: Чернышев, 1996. -390, с.

- Аржанухин, В. Трехсотлетие католической общины Санкт-Петербурга/В. Аржанухин, А. Дремлюг//Символ. -2002. -№ 46. -С. 197-229.

- Богданов, А. И. Историческое, географическое и топографическое описание Санкт-Петербурга от начала заведения его с 1703 по 1751 год, сочиненное г. Богдановым, со многими изображениями первых зданий, а ныне дополненное и изданное надворным советником Васильем Рубаном/А. И. Богданов, В. Г. Рубан. -СПб.: Тип. Х. Ф. Клеэна, 1779. -532, с.: 84 л. ил.

- Брюс, П. Г. Из «мемуаров»/П. Г. Брюс; пер. Ю. Н. Беспятых//Беспятых, Ю. Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях. -Л.: Наука. Ленинград. отделение, 1991. -С. 162-184.

- Вебер, Ф.-Х. Преображенная Россия. Новые записки о нынешнем состоянии Московии/Фридрих-Христиан Вебер; пер. с фр. Д. В. Соловьева. -СПб.: Искусство-СПБ, 2011. -304 с.

- Вебер, Ф.-Х. Преображенная Россия (Часть I): Приложение о городе Петербурге и относящихся к этому замечаниях//Ю. Н. Беспятых. Петербург Петра I в иностранных описаниях. -Л.: Наука. Ленинград. отделение, 1991. -С. 102-138.

- Возгрин, В. Е. Примечания/В. Е. Возгрин//Хавен П. фон. Путешествие в Россию. -СПб.: Изд-во журнала «Всемирное слово», 2007. -С. 209-391.

- Георги, И. Г. Описание российско-императорского столичного города Санкт-Петербурга и достопамятностей окрестностей оного/И. Г. Георги. -СПб.: При Императ. шляхетском сухопутном кадетском корпусе, 1794. -, XI, , 757 с.

- Гордон, П. Дневник, 1684-1689/Патрик Гордон; пер., ст., примеч. Д. Г. Федосова. -М.: Наука, 2009. -339 с.

- Гордон, П. Дневник, 1690-1695/Патрик Гордон; пер. ст., примеч. Д. Г. Федосова. -М.: Наука, 2014. -620 с.

- Диариуш пути из Вильно в Петербург и пребывания в нем его светлейшей милости господина Сапеги, старосты Бобруйского, а теперь фельдмаршала//Ю. Н. Беспятых, Петербург Петра I в иностранных описаниях. -Л.: Наука. Ленинград. отделение, 1991. -С. 205-210.

- Дэшвуд, Ф. Дневник пребывания в Санкт-Петербурге в 1733 году/Ф. Дэшвуд//Ю. Н. Беспятых, Петербург Анны Иоанновны в иностранных описаниях. -СПб.: Блиц, 1997. -С. 53-86.

- Записки Вебера о Петре Великом и об его преобразованиях//Русский архив. -1872. -Вып. 6. -Стб. 1057-1168.

- Исторические планы столичного города Санктпетербурга с 1714 по 1839 год, изданные по высочайшему государя императора повелению. -СПб.: Б. и., б. г. (без пагинации).

- Кузнецов, Н. Д. Управление делами иностранных исповеданий в России в его историческом развитии/Н. Д. Кузнецов//Временник Демидовского юридического лицея. -Ярославль: Типолитография Э. Г. Фальк, 1898. -Кн. 75. -С. 65-104.

- Макаров, Б. С. Голландские садовые мастера в Санкт-Петербурге. Первая половина XVIII в./Б. С. Макаров. -Гронинген: Институт северной и восточной Европы (INOS), 2008. -319 с.

- Морозова, А. А. Н. Ф. Гербель. Городской архитектор Санкт-Петербурга. 1719-1724 гг./А. А. Морозова. -СПб.: Стройиздат СПб, 2004. -224 с.

- Об отводе земельной площади под новое церковное строительство: Указ Анны Иоанновны от 14 сентября 1738 г.,//Полное собрание законов Российской империи. -Т. 10. -СПб.: Тип. 2-го Отд. собств. Е. и. в. канцелярии, 1830. -997 с.

- Объяснение к историческим планам столичного города Санктпетербурга с 1714 по 1839 год, изданным по высочайшему государя императора повелению. -СПб.: Б. и., б. г. -IV, 276 с.

- Овсянников, Ю. М. Доминико Трезини/Ю. М. Овсянников. -Л.: Искусство, 1987. -223 с.

- Планы С. Петербурга в 1700, 1705, 1725, 1738, 1756, 1777, 1799, 1840 и 1849 годах, с приложением планов 13 частей столицы 1853 года, составлены Н. Цыловым. -СПб.: Б. и., 1853 (без пагинации).

- РГАДА. Ф. 364. Оп. 1. Д. 112.

- РГИА. Ф. 796. Оп. 3. Д. 1292.

- РГИА. Ф. 796. Оп. 4. Д. 540.

- РГИА. Ф. 796. Оп. 7. Д. 206.

- РГИА. Ф. 796. Оп. 13. Д. 260.

- РГИА. Ф. 821. Оп. 125. Д. 1032.

- Самыловская, Е. А. Повседневная жизнь петербургской католической общины в первой трети XVIII в./Е. А. Самыловская//Труды Государственного Эрмитажа. -Т. 70. Петровское время в лицах: материалы науч. конф. -СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2013. -С. 252-262.

- Самыловская, Е. А. Участие российских императоров в жизни римско-католической общины Санкт-Петербурга в первой половине XVIII в./Е. А. Самыловская//Гуманитарные научные исследования. -2014. -№ 9. -С. 16-19.

- Фатеев, М. М. Участие светской власти в разрешении конфликтов в петербургской католической общине в XVIII в./М. М. Фатеев. -URL: http://www.catherine.spb.ru/index.php/comments/parish-civill-auth (дата обращения: 08.07. 2013).

- Федосов, Д. Г. Примечания/Д. Г. Федосов//Гордон, П. Дневник, 1690-1695. -М.: Наука, 2014. -С. 484-580.

- Хавен, П. фон. Путешествие в Россию/Педер фон Хавен. -СПб.: Изд-во журнала «Всемирное слово», 2007. -527 с.

- Цветаев, Д. В. Из истории иностранных исповеданий в России в XVI и XVII вв./Д. В. Цветаев. -М.: Университетская тип., 1886. -, 462, LIX с.

- ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 122. Д. 298.

- ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 1. Д. 31.

- Ханковска, Р. Храм святой Екатерины в Санкт-Петербурге/Р. Ханковска. -СПб.: Чистый лист, 2001. -240 с.

- Энциклопедия Санкт-Петербурга . -URL: http://www.encspb.ru/object/28046 77887?lc=ru (дата обращения: 24.11.2014).

- Юность державы/Фридрих Берхгольц. Геннинг Бассевич. -М.: Фонд Сергея Дубова, 2000. -520 с.

- Reinhold, J., O.F.M. Die St. Petersburg Missionpraefektur der Reformaten in 18. Jahrhundert/Julius Reinhold//Archivum Franciscanum Historicum. -1961. -S. 114-215.

- Voyages en Anglois et en Francois d’A. de la Montraye en divereses provinces et places de la Prusse Ducale et Royale, de la Russie, de la Pologne etc. -Londres-Dublin, 1732.