К вопросу о технологии изготовления стеклянных золоченых бус домонгольского периода

Автор: Столярова Е.К.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Публикации

Статья в выпуске: 224, 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14328041

IDR: 14328041

Текст статьи К вопросу о технологии изготовления стеклянных золоченых бус домонгольского периода

Природа Українських Карпат. Львів, 1968.

Рикман Э. А ., 1975. Этническая история населения Поднестровья и прилегающего Подунавья в первых веках нашей эры. М.

Шеллов Д. Б ., 1972. Танаис и Нижний Дон в первые века нашей эры. М.

Щербакова Т. А ., Чеботаренко Г. Ф ., 1974. Усадьба на поселении первых веков н. э. в с. Будеш-ты // Археологические исследования в Молдавии в 1973 г. Кишинев.

Barlowska A. Osada z późnego okresu wpływów rzymskich w Lesku, woj. Krosno // MSROA. 1984. S. 51–101.

Bednarczyk J ., 1988. Z badań sanctuarium i osady ludności kultury przeworskiej w Inowroclawiu, woj. Bydgoszcs, stan. 95 // Spr. Arch. XXXIX.

Béreš J ., Lamiová-Schmiedlová M ., Olexa L ., 1991. Záhranný výskum na polykultúrnom sídlisku v Nižnej Myšli – Alamenev // Východ. Pravek III.

Godіowski K ., 1966. Problem przeіomu w technice uprawy roli na ziemiach polskich w pierwszym tysiącleciu n. e. // SDGW. T. 8.

Krуl S ., Bobiсski J ., 1951. Wypasy w lesie. Warszawa.

Skowron J ., 2004. O funkcji nektόrych budowli słupowych w osadach ludności kultury przeworskiej // Kultura przeworska. Odkrytia-interpretacje-hipotezy. Łόdź.

Zimmermann W. H ., 1992. Die Siedlungen des 1 bis 6 Jaherhunderts nach Christus von Flőgeln-Eekhőltjen, Niedersachsen: Die Bauformen und ihre Funktionen // Probleme der Kűstenforschug im sűdlichen Nordseegebiet 19. Hildescheim.

Е. К. Столярова

К ВОПРОСУ О ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕКЛЯННЫХ ЗОЛОЧЕНЫХ БУС ДОМОНГОЛЬСКОГО ПЕРИОДА

Одним из первых, кто в отечественной историографии обратил внимание на технологию изготовления золоченых и серебреных бус, был А. В. Арциховский. Описывая стеклянные бусы вятичей, среди которых были украшения этого вида, он предполагал, что изготавливались они при помощи обертывания основы бусины золотым листиком и опускания ее затем в расплавленное стекло (Арциховский, 1930. С. 29).

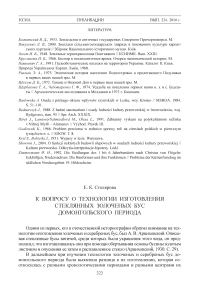

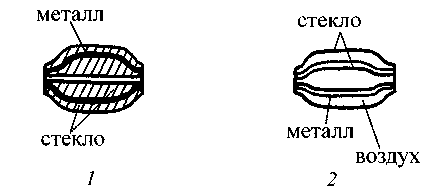

В дальнейшем при изучении технологии золоченых и серебреных бус домонгольского периода была выявлена разница в их изготовлении, которая соотносилась с разными хронологическими периодами и разными центрами их производства. В частности, было установлено, что золоченые и серебреные бусы IX–X вв. изготавливали серийно из тянутых трубочек. Эти традиции уходят своими корнями в античное время и сохраняются в период раннего средневековья. Происходят такие бусы из мастерских Ближнего Востока (Безбородов, 1956. С. 219; Львова, 1968. С. 84–85; Лихтер, 1994. С. 115–116). Для их изготовления применялись два способа. Один из них заключался в покрытии жидким стеклом стеклянной основы с металлом. Для этого на стеклянную трубочку наносили золотую фольгу, которую прикрепляли к стеклянной основе, вероятно, при помощи какого-то растительного клея. Затем стекло и металл нагревали до температуры 600–800 °С. Этот температурный режим был ограничен, с одной стороны, температурой размягчения стекла (500–560 °С), а с другой – температурой плавления серебра (961 °С) и золота (1063 °С) (Безбородов, 1959. С. 229). После этого на размягченное стекло, соединенное с металлом, наливали такое количество расплавленного стекла, которого было достаточно, чтобы покрыть изделие слоем в 0,5–1 мм (рис. 1, 1). Перед нанесением защитного слоя стекла в отверстия бус вводилась проволочка – во избежание заплывания канала (Алексеева, 1978. С. 27). Затем из трехслойной трубочки при помощи формовочных щипцов или специальной формы создавалась цепь шаровидных, эллипсоидных, ребристых, бугристых и прочих бусин (рис. 2) (Spaer, 1993. Fig. 2–4, 10). Цепи рассекались на отдельные экземпляры, но иногда их оставляли и целыми. Таким приемом создания бус и других украшений ближневосточные мастера пользовались начиная с периода эллинизма и вплоть до эпохи средневековья (Алексеева, 1978. С. 27; Лихтер, 1994. С. 115).

Рис. 1. Способы изготовления золоченых и серебреных бус из трубочек (по: Алексеева, 1978)

Другой способ изготовления украшений с внутренней позолотой не требовал применения жидкого стекла. В этом случае цилиндрическую трубочку-основу покрывали металлической фольгой также с помощью нагревания. На эту тонкую трубочку с металлическим покрытием надевалась более широкая трубочка. После обработки щипцами или формой стенки двух трубочек соединялись друг с другом только в местах перемычек, а внутри трубочки отстояли друг от друга на 1–2 мм (рис. 1, 2 ). Такие бусы появляются начиная с римского времени и также известны в период средневековья (Алексеева, 1978. С. 27; Лихтер, 1994. С. 115).

В отличие от бус периода IX–X вв., золоченые бусы, относящиеся к XI– XIII вв., изготовлены иначе. По мнению М. А. Безбородова, каждая бусина из-

Рис. 2. Каменные формы для изготовления бус (по: Spaer, 1993)

готавливалась индивидуально при помощи навивки. Затем на нее накладывалась металлическая фольга, предварительно покрытая листиком стекла. Этот слой стекла играл роль защитного покрытия. Вырабатывали его при помощи вытягивания приманкой – железной пластинкой. Такой способ изготовления обусловливал наличие каймы по краям бусины (Безбородов, 1959. С. 229). Позднее было установлено византийское и древнерусское происхождение таких бус (Щапова, 1972. С. 87–88). При этом предполагалось, что для обеих групп использовалась золотая или серебряная фольга.

Впоследствии оказалось, что существует разница не только между технологией «ранних» и «поздних» золоченых бус, но и между бусами одного времени, относящимися к периоду XI–XIII вв. По мнению исследователей, византийские бусы имеют прокладку либо из золотой, либо из серебряной фольги, покрытой бесцветным стеклом. На изготовление же древнерусских бус с металлической прокладкой шла только серебряная фольга, покрытая для создания эффекта золочения желтым стеклом. Этот факт, по мнению авторов, хорошо согласуется с представлениями о малой распространенности золотых ювелирных изделий и монет в домонгольское время (Там же. С. 85, 88). Поэтому такие бусы предложено было называть ложнозолочеными или псевдозолочеными. Однако, по нашему мнению, это название не соответствует сути. Использование серебряной фольги не нарушало традиционной византийской технологии изготовления бус с металлической прокладкой, среди которых серебреные бусы известны наравне с золочеными. Поэтому древнерусские бусы с серебряной прокладкой технологически повторяли существующие византийские бусы с серебряной фольгой. Покрытие же бусины желтым стеклом не было преднамеренным. Использование желтого (скорее желтоватого) стекла объяснялось тем, что неокрашенное стекло в Древней Руси не имело обесцвечивателя и было слегка желтоватым. Использование такого стекла было неосознанным. Просто древнерусские мастера по аналогии со своими греческими учителями использовали то неокрашенное стекло, которое было в их распоряжении, а оно имело слегка желтоватый оттенок. Поэтому такие древнерусские бусы с прокладкой из серебряной фольги, покрытые неокрашенным стеклом, следует скорее называть серебреными, а не ложнозолочеными.

С 2004 г. по 2006 г. Подмосковная экспедиция отдела охранных раскопок ИА РАН проводила археологическое изучение Мякининской курганной группы 1, в двух курганах которой (1 и 6) были обнаружены бусы (19 экз.), отнесенные к группе украшений с металлической прокладкой 9 2.

Для исследования бус была использована методика изучения древнего стекла, предложенная Ю. Л. Щаповой (1989). Химический состав стекла семи украшений определен методом оптико-эмиссионной спектрографии в лаборатории археологической технологии ИИМК РАН (г. Санкт-Петербург) аналитиком А. Н. Егорьковым (табл. 1). По вопросу интерпретации полученных результатов анализов стекла в отечественной историографии существует несколько точек зрения (Галибин, 2001; Щапова, 1983; 1989). В основе нашего понимания этой проблемы лежит методика Ю. Л. Щаповой 10 3.

В кургане 1 были найдены две бусины округлой биконической усеченной дважды формы (см. вкл., рис. V). Изготовлены они из бесцветного прозрачного стекла при помощи индивидуальной навивки и обкатки. При помощи обертывания вгорячую на них было наложено бесцветное прозрачное покровное стекло с золотой металлической фольгой. Изучение химического состава одной из них показало, что стекло относится к классу Na-Ca-Si. Наличие золотой фольги также подтверждается присутствием в пробе золота (табл. 1, ан. 774-27).

В этом же кургане 1 обнаружена группа бус (10 экз.), технология изготовления которых частично схожа с технологией получения бус с прокладкой из золотой фольги (рис. 2). Изготовлены они также индивидуальной навивкой, три из них подвергнуты обкатке. Также при помощи обертывания вгорячую на основу было наложено покровное стекло. Однако вместо золотой фольги использован промежуточный слой из прозрачного стекла желтого или бежевого цвета. Цвет основы и покровного слоя бус слегка желтоватый, что отличает их от предыдущей группы. Форма тулова этих бус также иная – они округлые шаровидные усеченные дважды. Анализ химического состава одной из этих бус показал, что изготовлена она из стекла класса K-Pb-Si (табл. 1, ан. 774-28).

Из кургана 6 происходит 7 бус, отнесенных нами к группе золоченых (рис. I, цвет). Технология изготовления этих бус также имеет общие черты с предыдущими. Эти бусы изготовлены из прозрачного бледно-желтого стекла. Для пяти бус применена индивидуальная навивка, а для двух – серийная навивка и отшибание. Покровное стекло бледно-желтого цвета было наложено на основу также путем обертывания, правда, в одном случае было применено многократное обертывание. Все бусы округлые, среди них отмечены шаровидные усеченные дважды, цилиндрическая и коническая бусины.

Изучение этих бус под бинокулярным микроскопом МБС-10 показало, что три из них имели в качестве прокладки металлическую фольгу, которая по внешним признакам была определена нами как золотая. Остальные четыре бусины имели чрезвычайно плохую сохранность. Наблюдалось локальное отслоение покровного слоя и отсутствие фольги. Микроскопическое исследование показало, что стекло основы под утраченным покровным слоем и фольгой было окрашено в желтый цвет в виде полосы. Известно, что для окрашивания стекломассы в желтый цвет в стеклоделии используется несколько красителей, в том числе и серебро. Вероятно, желтая полоса – это след от серебряной фольги, которую в данном случае использовали в качестве прокладки. При нагревании для соединения металла со стеклом ионы серебра проникли из фольги в стекло и окрасили его в поверхностном слое в желтый цвет. Такой способ окрашивания поверхностного слоя стекла в желтый цвет используется в стеклоделии начиная с XIV в. и вплоть до настоящего времени. Однако для этого используют не серебряную фольгу, а краску из порошкового серебра, так называемую протраву. В современном стеклоделии этот способ носит название диффундирования, или диффузного окрашивания (Ланцетти, Нестеренко, 1987. С. 198–200). Для наших бус этот эффект окрашивания поверхностного слоя стекла проявился непреднамеренно. Таким образом, наличие на четырех бусах желтой полосы под отслоившимся покровным стеклом позволило предположить, что эти бусы также имели фольгу, но не золотую, а серебряную, покрытую желтоватым стеклом.

Изучение химического состава пяти из этих бус показало, что четыре изготовлены из стекла класса K-Pb-Si (табл. 1, ан. 787-37–39, 41), а одна – из стекла класса Pb-Si114 (табл. 1, ан. 787-40). Спектральный анализ показал повышенное содержание серебра в пробе не только у бус с основой, окрашенной в желтый цвет (ан. 787-37, 40), но и у бус, визуально определенных нами как золотостеклянные (ан. 787-38, 39, 41). Таким образом, анализ химического со- става стекол, с одной стороны, подтвердил наше предположение об использовании серебряной фольги при изготовлении четырех бус, а с другой – позволил говорить об использовании серебряной фольги для остальных трех бус этой группы.

Согласно комментарию аналитика А. Н. Егорькова, сопровождавшего полученные нами результаты анализов, состав одной бусины (ан. 787-37) помимо серебра содержал еще и слабую линию золота, хотя оно и не было отмечено им в таблице результатов анализов. Возможно, что для получения металлической фольги был использован сплав серебра, например биллон, содержащий примесь золота. С другой стороны, возможен и вариант применения так называемого «двойника», в котором золото находилось сверху, а серебро под ним. Однако слой золота был настолько тонок, что при изучении таких бус в бинокулярный микроскоп мы наблюдали лишь небольшие участки, поблескивающие желтым цветом. Применение «двойника» известно и в других областях средневекового ремесла. В частности, он был выявлен при изучении фрагментов одежды с отделкой из золототканой тесьмы, обнаруженных при раскопках средневекового могильника на территории кремля города Дмитрова (Энговатова и др., 2002. С. 86–88). Известно также, что «двойник» применялся при создании фона на древнерусских иконах. Использование такого материала в древнерусском искусстве хорошо соответствует представлению о малой распространенности золота в домонгольское время, поскольку это позволяло экономить золотую фольгу за счет использования слоя из серебра.

При изучении стеклянных бус Асотского городища Ю. Л. Щаповой было обнаружено, что химический состав украшений, которые по визуальным признакам были отнесены к группе золоченых, не содержал даже следов золота, но зато в нем присутствовало повышенное содержание серебра. Автор интерпретировала данный факт как замену металлической фольги на стеклянную прокладку желтого цвета, окрашенную серебром (Щапова, Дайга, 1961. С. 193). С одной стороны, это совпадает с нашими выводами относительно существования бус с прокладкой из желтого стекла. Однако подобные мякининские бусы не содержат большого количества серебра (табл. 1, ан. 774-28). Желтый цвет стекла в них получен при помощи ненамеренного окрашивания окисями свинца и железа, что традиционно для древнерусского стекловарения. (Заметим, что в древнерусском стекольном производстве способ окрашивания стекломассы в желтый цвет ионами серебра неизвестен.) Таким образом, наличие повышенного содержания серебра в асотских бусах нельзя рассматривать как краситель. Скорее всего, эти бусы все-таки имели металлическую прокладку. Возможно, это была серебряная фольга, покрытая желтоватым стеклом, в результате чего бусы воспринимаются как золоченые. С другой стороны, указанное внешнее сходство с золочеными бусами опять же можно объяснить тем, что сверху серебра все-таки было золото, т. е. был использован «двойник» из серебряной и золотой фольги. Отсутствие следов золота в анализе может объясняться тем, что золотой слой был чрезвычайно тонок и плохо сохранился. Ведь из пяти мякининских бус с повышенным содержанием серебра слабая линия золота была обнаружена только в одной. Возможно, в других оно могло не попасть в пробу.

Таким образом, исследование химического состава наших бус показало, что большая их часть изготовлена из стекла класса K-Pb-Si (табл. 1, ан. 77428, 787-37–39, 41). Составляющими такого стекла являются три компонента: песок, сурик и поташ. В качестве поташа использована промытая и выпаренная зола, которая содержит больше солей калия, чем солей натрия. Данное соотношение щелочей характерно для золы растений, произрастающих в умеренной континентальной зоне. Такой состав обычно связывается с древнерусскими, преимущественно киевскими, стеклоделательными мастерскими. Производство изделий из стекла этого класса, в том числе и бус, началось там в первой четверти XI в. В 1240 г. в результате разгрома Киева стеклоделательное производство там было прервано (Щапова, 1972. С. 191, 193). Древнерусские золоченые бусы известны, например, в Новгороде со второй половины XI до середины – 80-х гг. XIII в. (Лесман, 1984. Табл. 1; Щапова, 1998. С. 141).

Одна бусина была изготовлена из стекла класса Pb-Si (табл. 1, ан. 787-40). Обычно стекла такого состава связывают с древнерусской так называемой местной стеклоделательной школой, центры которой находились в крупных городах удельных древнерусских княжеств (Новгороде, Полоцке, Смоленске). В них производили украшения из свинцово-кремнеземного стекла. Однако бусы из такого стекла с металлической прокладкой встречаются чрезвычайно редко (Щапова, 1972. С. 87). Очевидно, что для окончательного решения проблемы происхождения этой бусины информации пока недостаточно. Оставим этот вопрос открытым.

Еще одна бусина изготовлена из стекла класса Na-Ca-Si (табл. 1, ан. 774-27). Составляющими такого стекла также являются три компонента: песок, зола и доломиты. В данном случае была использована зола галофитов, т. е. растений, произрастающих в засушливой зоне, а точнее – зола наземных частей пустынного растения Calidium capsicum . В такой золе, которая является источником щелочного сырья, содержится больше солей натрия, чем калия. Использование золы галофитов характерно для стекловарения Византии, особенно для периода X–XII вв. При составлении шихты использована рецептурная норма 0,75 (3:4). Такое соотношение легкоплавких фракций часто встречается в византийском стекловарении. Следует отметить, что в византийское время следовали более сложным и точным нормам, чем в римское. Например, помимо нормы 0,75 применяли соотношение 1,25 (5:4) или 1,75 (7:4). Такие нормы, кратные 4, составляют половину в византийском стекловарении (Щапова, 1998. С. 95, 98. Табл. 15).

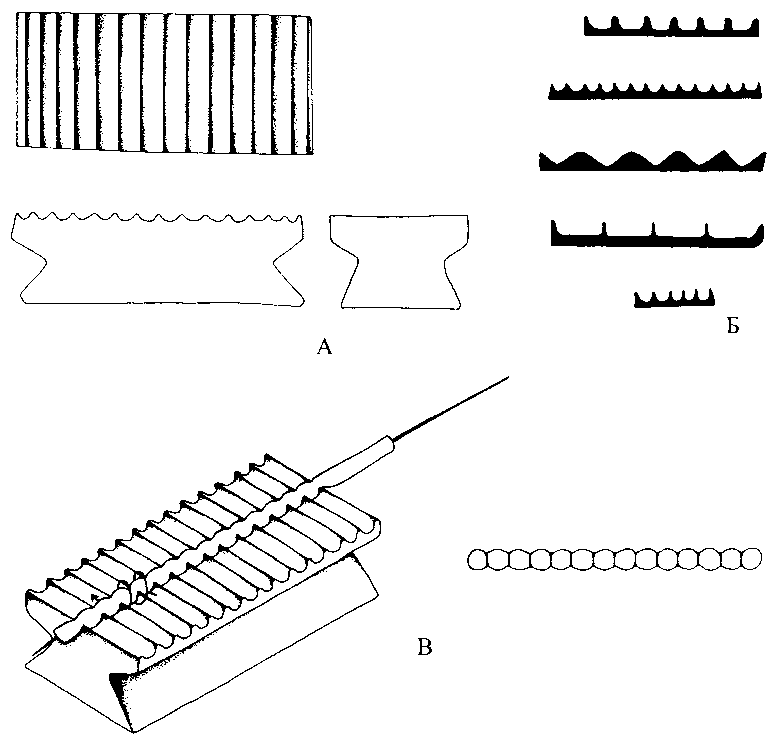

При размещении результата анализа этой бусины на корреляционном поле оказалось, что он расположился довольно далеко от зоны, где, как правило, находятся стекла, изготовленные в византийских производственных традициях. Эта область включает гиперболу, описывающую ближневосточные стекла (b = 9), и асимптоты гипербол, описывающих древнеегипетские стекла (b = 11) и стекла из двойной шихты (b = 4). Наше же стекло расположилось около гиперболы, которая описывает традиции западноевропейского средневекового стеклоделия (b = 16) (рис. 3). Это связано с тем, что содержание щелочных земель в нашем стекле довольно высокое и составляет 22%.

Обратимся к анализам византийских стекол, известных к настоящему времени. Они демонстрируют два правила в стекловарении этой школы: в одних стеклах содержание щелочных земель невысокое (6–11%), в других, наоборот, концентрация щелочных земель высока (11–16%). Самое большое содержание окиси кальция и магния в византийских стеклах зафиксировано на уровне 18,5% (Щапова, 1998. С. 96, 98). Однако при исследовании стекол из поселения Настасьино были обнаружены византийские бусы, имеющие в своем составе высокое содержание щелочных земель – 19 и 22,7% (Столярова, 2004. С. 70). Вероятно, эти стекла, так же как и наша бусина, иллюстрируют второе правило стекловарения византийской школы.

о -------------!--------------1-------------------!------------1-----------1-----------1------------*-----------------------1------------------------1-----------------------*-

0,3 0,6 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 2,5 3,0 3,5

R2O/RO

Рис. 3. Химический состав византийских бус из кургана 1

Мякининской курганной группы (ан. 774-27) и селища Настасьино (ан. 722-12, 19)

Византийские бусы появляются на территории Руси в начале XI в. и бытуют там вплоть до начала XIII в. Однако в период XII – начала XIII в. по сравнению с предыдущим столетием византийских бус становится заметно меньше (Щапова, 1998. С. 162). Золоченые же бусы византийского производства бытуют на северо-западе и северо-востоке Руси с конца X до середины XII в., причем время расцвета приходится на XI в. (Щапова, 1956. С. 172; Колчин, 1956. С. 123; Фехнер, 1959. С. 149–224).

Таким образом, на основании проведенного исследования по совокупности морфологических, технологических признаков и характеристик химического состава большая часть изученных бус (17 экз.) была отнесена к древнерусскому производству, а две бусины – к византийскому. Византийские бусы обычно имеют эллипсоидную усеченную дважды (бочонковидную) или усеченно-биконическую форму. Древнерусские бусы имеют иные формы. Они могут быть цилиндрическими, шаровидными усеченными дважды (зонными), а также коническими усеченными. Византийские бусы всегда изготовлены из бесцветного прозрачного стекла, древнерусские – из прозрачного желтоватого. Византийские бусы имеют в качестве прокладки золотую фольгу, покрытую бесцветным стеклом, древнерусские – либо стекло желтого/бежевого цвета, либо сплав серебра с примесью золота или «двойник» из серебра и золота. И то, и другое покрывали опять же неокрашенным, слегка желтоватым стеклом. Византийские бусы изготовлены при помощи индивидуальной навивки, сопровождающейся обкаткой. Древнерусские бусы могут быть изготовлены как индивидуальной, так и серийной навивкой с последующим отшибанием часто без обкатки. Византийские бусы имеют хорошую сохранность стекла без следов коррозии и иризации. Древнерусские бусы имеют коррозионное разрушение стекла в виде кракелюра, отслоение покровного слоя и отсутствие фольги, потемнение фольги. Также древнерусские бусы характеризуются общей небрежностью изготовления и присутствием на основе бусины под покровным слоем и металлической прокладкой желтой полосы.

К группе ложнозолоченых можно отнести древнерусские бусы с прокладкой из желтого или бежевого стекла. Здесь действительно имеет место имитация золочения при помощи использования вместо металлической фольги слоя стекла желтого цвета. Бусы с прокладкой из серебряного сплава или «двойника» называть псевдозолочеными, по нашему мнению, некорректно. Поскольку в качестве прокладки в любом случае используется металлическая фольга (золотая или серебряная), то правильнее было бы называть их также золочеными или серебреными соответственно.

Таким образом, проведенное изучение бус с металлической прокладкой и псевдозолоченых бус из Мякининских курганов в основном подтвердило выводы, сделанные предыдущими исследователями. На основании изучения нами были выделены внешние (визуальные) признаки бус разного происхождения, поставлен вопрос об использовании в древнерусском производстве золоченых бус так называемого «двойника» и выявлена группа древнерусских ложнозолоченых бус. Сделанные нами выводы носят предварительный характер, поскольку исследованная выборка стеклянных бус из Мякининских курганов недостаточна для окончательных заключений. Изучение бус с металлической прокладкой домонгольского периода должно быть продолжено с привлечением новых данных.

Таблица 1. Результаты эмиссионно-спектрального анализа стеклянных бус из Мякининских курганов

|

Шифр лаборат. |

774-27 |

774-28 |

787-37 |

787-38 |

787-39 |

787-40 |

787-41 |

|

Предмет |

Бусина |

Бусина |

Бусина |

Бусина |

Бусина |

Бусина |

Бусина |

|

Паспорт |

К-1 № 3 |

К-1 № 4 |

К-6 |

К-6 |

К-6 |

К-6 |

К-6 |

|

Номер |

40 |

43 |

270 |

271 |

272 |

273 |

274 |

|

Цвет |

Б/ц |

Желтый |

Желтый |

Желтый |

Желтый |

Желтый |

Желтый |

|

SiO2 |

Осн. |

Осн. |

Осн. |

Осн. |

Осн. |

Осн. |

Осн. |

|

Na2O |

15 |

0,1 |

0,2 |

0,2 |

0,2 |

0,04 |

0,1 |

|

K 2 O |

2,6 |

9,5 |

9,4 |

4,1 |

7,1 |

– |

2,8 |

|

CaO |

15 |

0,2 |

0,5 |

0,5 |

0,6 |

0,5 |

0,5 |

|

Таблица 1 (окончание) |

|||||||

|

MgO |

7,0 |

0,01 |

0,3 |

0,1 |

0,3 |

0,2 |

0,1 |

|

Al2O3 |

3,6 |

0,2 |

0,3 |

0,3 |

0,2 |

0,3 |

0,3 |

|

Fe2O3 |

0,9 |

0,2 |

0,2 |

0,5 |

0,2 |

0,4 |

0,1 |

|

MnO |

2,4 |

– |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

– |

|

TiO2 |

0,1 |

0,03 |

0,2 |

0,2 |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

|

PbO |

0,01 |

31 |

32 |

22 |

29 |

28 |

29 |

|

SnO2 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

CuO |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

CoO |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Sb2O5 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Ag2O |

0,01 |

– |

0,05 |

0,05 |

0,02 |

0,02 |

– |

|

Au |

+ |

– |

– |

– |

– |

– |

|

|

Навеска |

7,5 |

9,5 |

|||||

Список литературы К вопросу о технологии изготовления стеклянных золоченых бус домонгольского периода

- Алексеева Е. М, 1978. Античные бусы Северного Причерноморья//САИ. Вып. Г1-12. Арциховский А. В., 1930. Курганы вятичей. М.

- Безбородов М. А., 1956. Стеклоделие в Древней Руси. Минск.

- Безбородов М. А., 1959. Технология производства стеклянных бус в древности//Очерки по истории русской деревни X-XIII вв. М. (Тр. ГИМ. Вып. 33.)

- Галибин В. А., 2001. Состав стекла как археологический источник. СПб.

- Колчин Б. А., 1956. Топография, стратиграфия и хронология Неревского раскопа//Тр. Новгородской археологической экспедиции. Т. I. М. (МИА. № 55.)

- Ланцетти А. Г., Нестеренко М. Л., 1987. Изготовление художественного стекла. М.

- Лесман Ю. М., 1984. Погребальные памятники Новгородской земли и Новгород (проблема синхронизации)//Археологические исследования Новгородской земли. Л.

- Лихтер Ю. А., 1994. Бусы из могильника Мощевая Балка//Боспорский сборник. 5. М.

- Львова З. А., 1968. Стеклянные бусы Старой Ладоги. Ч. I: Способы изготовления, ареал и время распространения//АСГЭ. Вып. 10.

- Столярова Е. К., 2000. Сырьевые материалы и происхождение бус эпохи бронзы западной части Евразийских степей//Сезонный экономический цикл населения северо-западного Прикаспия в бронзовом веке. М. (Тр. ГИМ. Вып. 120.)

- Столярова Е. К., 2004. Химический состав стеклянных изделий//Средневековое поселение Настасьино. М. (Тр. Подмосковной экспедиции ИА РАН. Т. 2.)

- Столярова Е. К, 2008. Источники щелочного сырья древних и средневековых стекол//Тр. II (XVIII) Всероссийского АС в Суздале. Т. III. М.

- Фехнер М. В., 1959. К вопросу об экономических связях древнерусской деревни//Очерки по истории русской деревни X-XIII вв. М. (Тр. ГИМ. Вып. 33.)

- Щапова Ю. Л., 1956. Стеклянные бусы древнего Новгорода//Тр. Новгородской археологической экспедиции. Т. I. М. (МИА. № 55.)

- Щапова Ю. Л., 1972. Стекло Киевской Руси. М.

- Щапова Ю. Л., 1983. Очерки по истории древнего стекла. М.

- Щапова Ю. Л., 1989. Древнее стекло: морфология, технология, химический состав. М.

- Щапова Ю. Л., 1998. Византийское стекло: Очерки истории. М.

- Щапова Ю. Л., Дайга И. В., 1961. Стеклянные бусы и браслеты Асотского городища//Материалы по археологии Латвии. Рига.

- Энговатова А. В., Орфинская О. В., Голиков В. П., 2002. Исследование тканей из средневекового могильника в г. Дмитрове//Русь в IX-XIV веках: взаимодействие Севера и Юга: Тез. докл. конф. М.

- Энговатова А. В., Коваль В. Ю., 2007. Мякининский комплекс памятников археологии//Археология Подмосковья: Мат. науч. семинара. Вып. 3. М.

- Spaer М., 1993. Gold-Glass Beads: A Review of the Evidence//Beads. Journal of the Society of Beads Researchers. Vol. 5.