К вопросу о типологии и хронологии могильников эпохи бронзы в высокогорной зоне Заилийского Алатау

Автор: Гасс Антон, Горячев Александр Анатольевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и антропология Африки и Евразии

Статья в выпуске: 5 т.15, 2016 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются погребальные памятники эпохи бронзы высокогорной зоны Заилийского Алатау Юго-Восточного Семиречья, известного также как Жетысу (Казахстан). Авторы полемизируют и предлагают свои точки зрения относительно типологического определения могильников так называемой кульсайской группы памятников. Дается общая характеристика могильников, захоронений, погребального ритуала и сопровождающего инвентаря. Проводится ряд статистических исследований (статистический матричный анализ по фактору отсутст-вия / присутствия, анализ повторяемости и серийный анализ) с целью выявления закономерностей, связанных с возрастными, половыми или социальными различиями погребенных. На основании сравнительного анализа погребального инвентаря и обряда захоронений, а также применения актуальных радиокарбонных дат, полученных в ходе исследования, определяется место изучаемых памятников в хронологической системе развития Юго-Восточного Семиречья как относительно, так и абсолютно-хронологически. Предлагается новая, переработанная, схема хронологического развития Семиречья в эпоху бронзы.

Казахстан, семиречье (жетысу), бронзовый век, андроновская культурно-историческая общность, памятники кульсайского типа, могильник, хронология

Короткий адрес: https://sciup.org/147219602

IDR: 147219602 | УДК: 903.5

Текст научной статьи К вопросу о типологии и хронологии могильников эпохи бронзы в высокогорной зоне Заилийского Алатау

Семиречье являлось древнейшим транзитным центром, где на протяжении нескольких эпох происходило взаимодействие кочевого скотоводческого и оседлого земледельческого населения. В памятниках эпохи бронзы региона прослеживаются хозяйственно-бытовые и культурные традиции, которые были распространены от Южной Сибири и Зауралья до Средней Азии. В период бронзового и последующего раннего железного веков предгорную зону данной территории активно осваивало земледельческое население, в то время как скотоводы занимали преимущественно степные и горные районы. Уникальные ландшафтно-климатические условия делали Семиречье крайне привлекательным для проживания, что предопределило высокую плотность населения еще в древние периоды. Наименее исследованной частью комплекса археологических источников являются памятники высокогорной зоны,

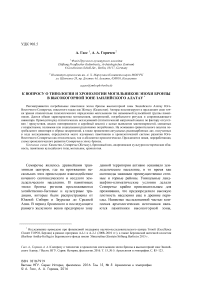

Рис. 1. План расположения памятников эпохи бронзы в верховьях ущелья Тургень

изучение которых началось сравнительно недавно.

Так, в 80–90-е гг. XX в. изучались памятники эпохи бронзы в горной зоне За-илийского и Кунгей Алатау, которые существенно отличаются от комплексов того времени в других районах Семиречья. Это позволило выделить их в особую группу памятников кульсайского типа, локализуя зону распространения в восточной части региона и не исключая горные районы Северного и Центрального Тянь-Шаня [Марья-шев, Горячев, 1999. С. 55]. Наиболее ярким оказался археологический комплекс Тур-гень II, состоящий из поселения Кызылбу-лак IV, ритуального комплекса Тургень II и двух могильников – Кызылбулак I и II (рис. 1). На материалах, полученных при их изучении, были определены основные куль- турные традиции погребальной обрядности кульсайского типа эпохи бронзы горной зоны Юго-Восточного Семиречья.

Исследование археологического комплекса Тургень II было начато в 1990– 1998 гг. экспедицией по изучению памятников эпохи бронзы Семиречья и Тургеньским отрядом Семиреченской археологической экспедиции Института археологии имени А. Х. Маргулана МОН РК и продолжено по программам INTAS в 1999–2001 гг. и «Культурное наследие» в 2004–2009 гг. На могильниках Кызылбулак I и II было исследовано 55 погребальных комплексов эпохи бронзы, что дало возможность существенно уточнить их планиграфию и детали традиций погребальной обрядности памятников кульсайского типа [Горячев, 2011а]. В результате последних исследований накопился материал, который позволяет систематизировать данные о памятниках горной зоны региона и пересмотреть некоторые представления о них.

Основной целью настоящей работы является определение места памятников куль-сайского типа горной зоны на примере археологического комплекса верховьев ущелья Тургень в культурно-хронологической системе развития эпохи бронзы Семиречья. Для этого нам необходимо детально рассмотреть погребальные традиции и вещевой инвентарь данных памятников горной зоны Заилийского Алатау. На основе сравнительного анализа с материалами сопредельных территорий следует определить их типологические и культурные паралелли. Новые результаты радиоуглеродного датирования позволят выявить время существования памятников подобного рода, что в дальнейшем даст возможность детально реконструировать эволюцию культур эпохи бронзы на территории всего региона Же-тысу.

Необходимо отметить, что на момент возникновения идеи написания данной статьи, авторы придерживались общего мнения относительно вопросов хронологии памятников кульсайского типа. Но в ходе работы над статьей пришли к разным выводам. Данная несогласованность мнений авторов нашла свое отражение в статье. Мы посчитали необходимым обозначить свои разделы, которые иногда противоречат друг другу. В ходе нашей полемики читателю предлагается самому выбрать то или иное мнение авторов. Первым свою позицию обосновывает А. А. Горячев .

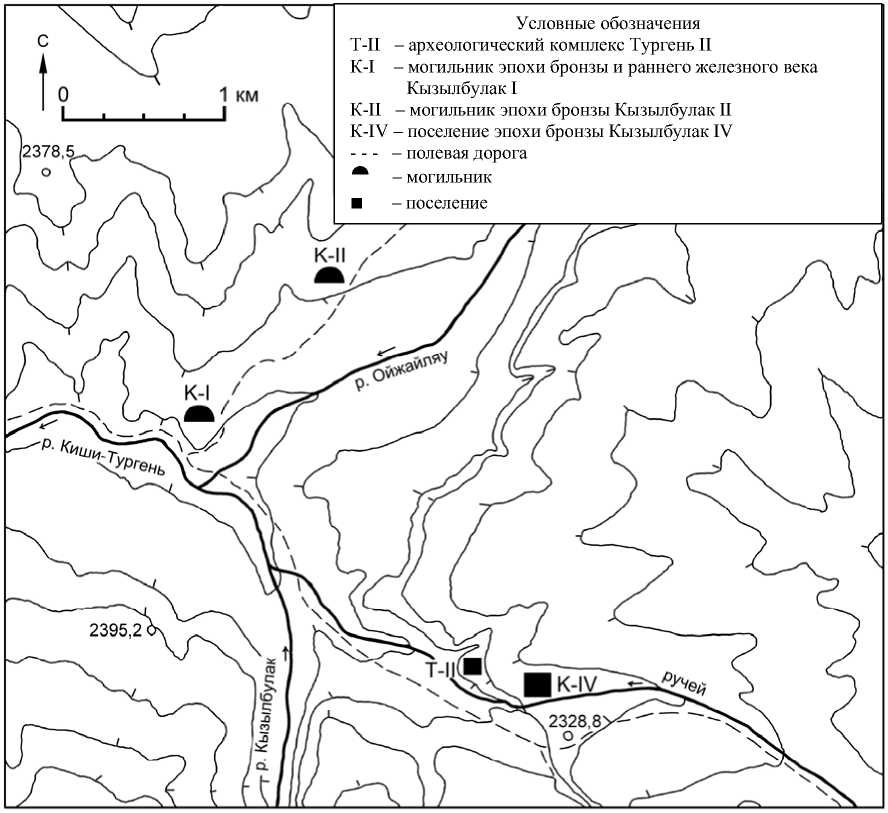

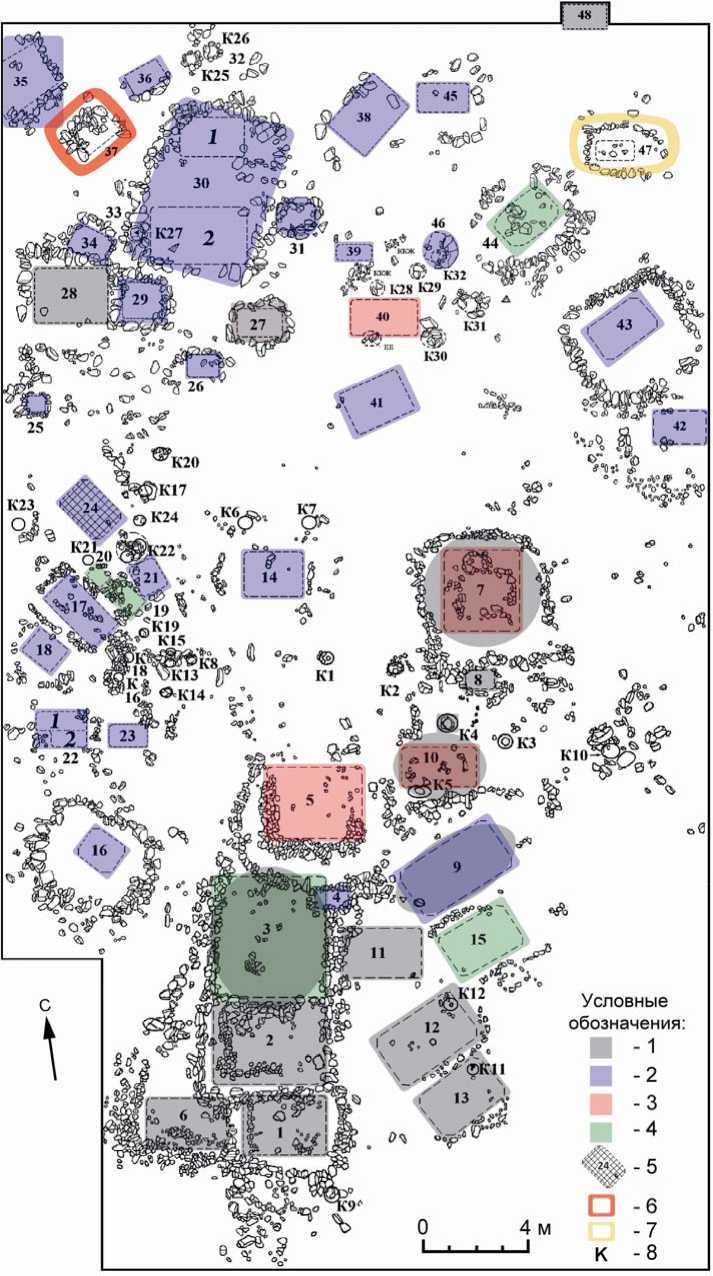

Наиболее существенные данные по типологии и хронологии памятников эпохи бронзы в горах Заилийского Алатау выявлены нами в материалах могильника Кызыл-булак I. Он находится в верховьях ущелья Тургень, в 100 м к северу от слияния речек Ой-Джайляу и Кызылбулак, на территории Энбекшиказахского района Алматинской области (рис. 2). Могильник расположен на вершине увала на южном склоне горного хребта, образующем высокий крутой обрывистый правый берег горной реки Тургень. К 2011 г. на памятнике было исследовано 48 оград с захоронениями в погребальных камерах в виде деревянных рам и 4 захоронения (внутри глиняных сосудов или без них) в неглубоких ямах, перекрытых камен-

Рис. 2. План могильника Кызылбулак I ными кладками. Найдена также серия из 30 жертвенных закладов керамической посуды, сопровождавших погребальные конструкции на могильнике.

В ходе предыдущих исследований, по мнению А. Горячева, было установлено, что могильник эпохи бронзы Кызылбулак I – многослойный памятник. Погребения производились на нем в три хронологических этапа (рис. 3). К наиболее раннему были отнесены парные группы оград 12–13, 9–15, 18, 38–46, а также погребения 35–37. Их отличает ориентировка по оси северо-восток – юго-запад. К этому же слою памятника принадлежит часть общего древнего кладбища с захоронениями детей в оградах 17–21 и погребение в ограде 24, где найдено захоронение взрослого человека. Эта цепочка погребальных сооружений ориентирована по оси северо-запад – юго-восток. С восточ-

Рис. 3. План раскопа могильника Кызылбулак I (1997–2009 гг.)

ной стороны от погребений на данном уровне устраивались каменные жертвенники с керамической посудой (К-8, 13–24, 28–30).

На поверхности по периметру могильных ям сооружались каменные ограды овальной или прямоугольной формы, плиты которых были использованы в последующее время при строительстве новых погребальных конструкций. Ограды сооружались из камней и окатанных валунов, уложенных плашмя в 2–3 слоя, их размеры от 3 × 2 до 5,7 × 5 м. Надмогильные погребальные конструкции ориентированы преимущественно по оси юго-запад – северо-восток. Выделяется ориентировка погребений 39, 40 и 42 по оси запад – восток с незначительными отклонениями к югу, а детское захоронение в ограде 46 ориентировано по оси север – юг с небольшим отклонением к востоку.

Глубина могильных ям от 0,5 до 1,5 м. В их заполнении по всей площади фиксируется плотная забутовка из мелкого и крупного щебня, сцементированного глиной и (или) песком. Возможно, при завершении обряда захоронения глину и щебень помещали в могильную яму в виде раствора (в увлажненном состоянии), что объясняет наличие наиболее плотных слоев забутовки в нижней части заполнения. Сама погребальная камера обкладывалась рыхлым гумусированным слоем почвы, вероятно вместе с дерном или слоем мелкого речного песка, толщиной 20–30 см.

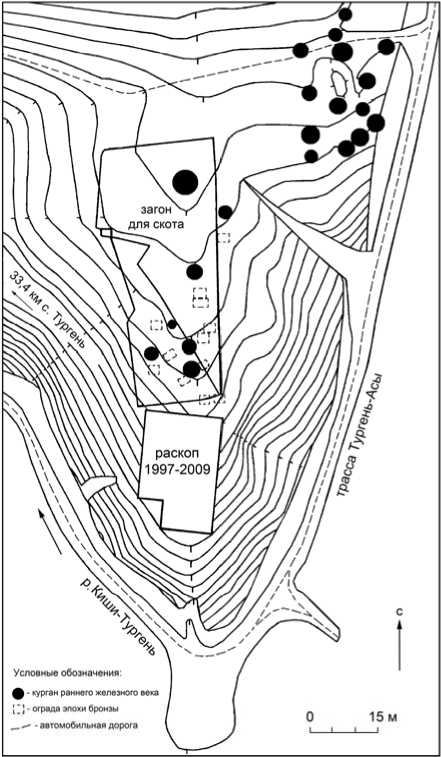

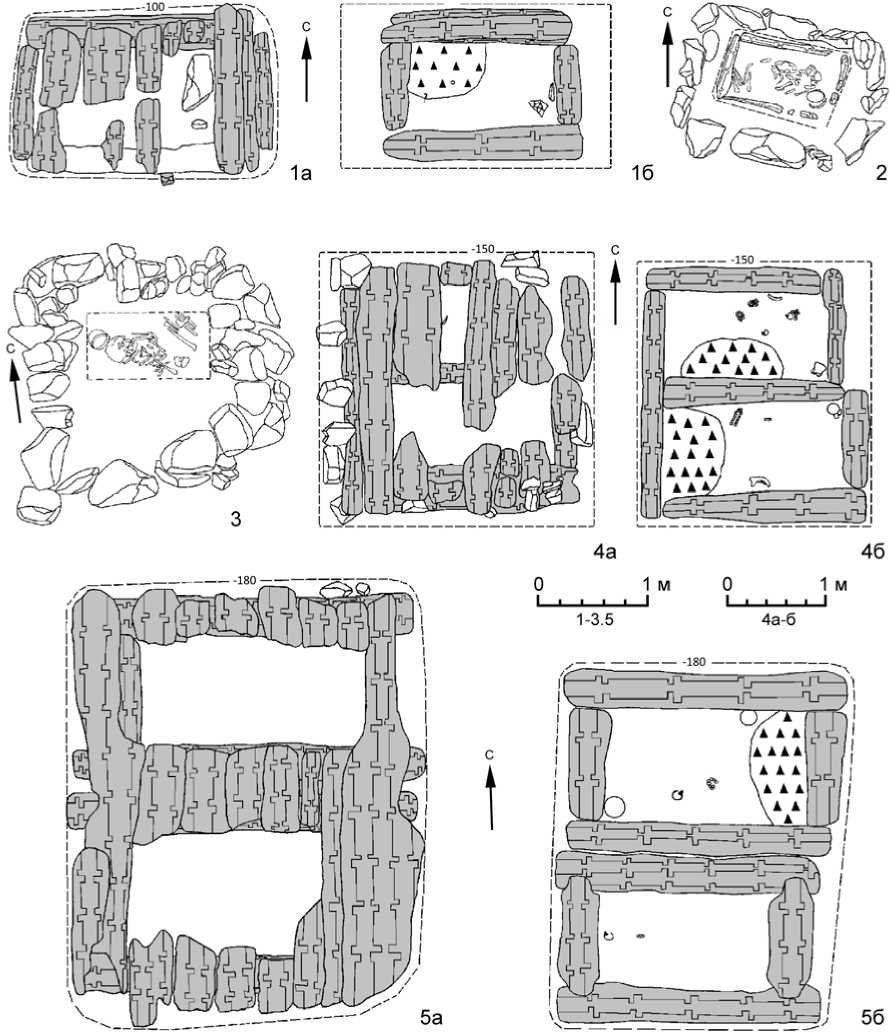

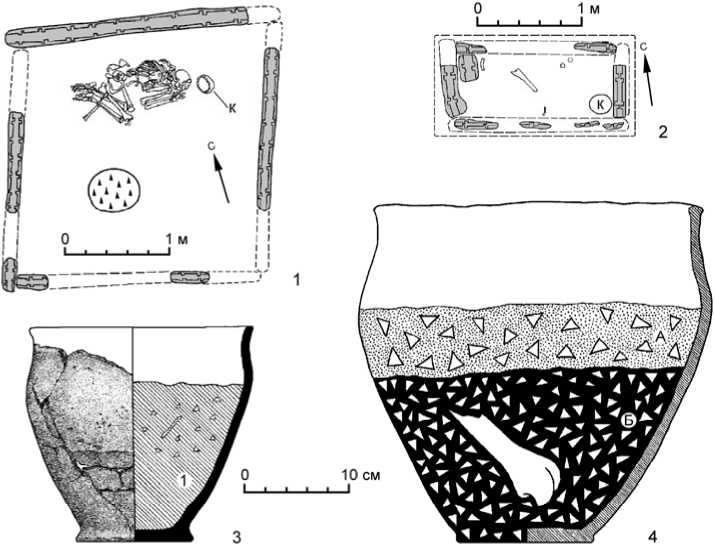

На дне могильных ям зафиксированы погребальные камеры в виде деревянных рам, сложенных из четырех бревен каждая, диаметром 20–30 см (рис. 4). Сверху рамы перекрывались плахами-горбылями (их диаметр 15–30 см) поперек могилы. По периметру погребальных камер деревянные конструкции рамы укреплялись камнями-подпорками. Деревянные рамы размерами от 0,9 × 0,5 до 2,5 × 1,2 м были ориентированы по оси северо-восток (восток) – юго-запад (запад).

В разных группах захоронений этого периода функционирования могильника отмечены различные традиции погребальной обрядности. Так, в южной группе цепочек кремированные останки умерших укладывались компактно у восточной стенки могилы, а керамическая посуда – у западной. В погребении 1 ограды 9 погребенный лежал в скорченном виде, головой на запад. В цепочке оград, расположенных северней, погребения совершены по обряду трупопо-ложения в скорченном виде на левом боку, головой на восток (северо-восток). Аналогичная погребальная практика прослеживается у представителей андроновской культурно-исторической общности, прежде всего федоровской культуры, как на территории северо-западного Тянь-Шаня и на Памире [Виноградова, Кузьмина, 1986. С. 134], так и в Центральном [Маргулан и др., 1966. С. 291] и Северном Казахстане [Зданович, 1988. С. 153. Табл. 10В, 1–4 ], а также на територии Западной Сибири [Мо-лодин, 1985. С. 104–113].

Погребения в западной части раскопа с захоронениями детей в оградах 17–21 отличаются ориентировкой. Погребальные сооружения вытянуты в цепочку по оси юго-запад – северо-восток. В могилах умершие

Рис. 4. Планы погребений и жертвенников раннего слоя могильника Кызылбулак-I:

1 – погребение в ограде 41; 2 – погребение в ограде 46; 3 – погребение в ограде 45; 4 – жертвенник К-39; 5 – жертвенник К-40; 6 – погребение в ограде 11: а – до вскрытия погребальной конструкции; б – после расчистки могилы;

7 – погребение в ограде 13: а – до вскрытия погребальной конструкции, б – после расчистки могилы ( 1 – 3 , 6 – 7 – погребальные камеры; 4 – 5 – жертвенные заклады; К – керамика)

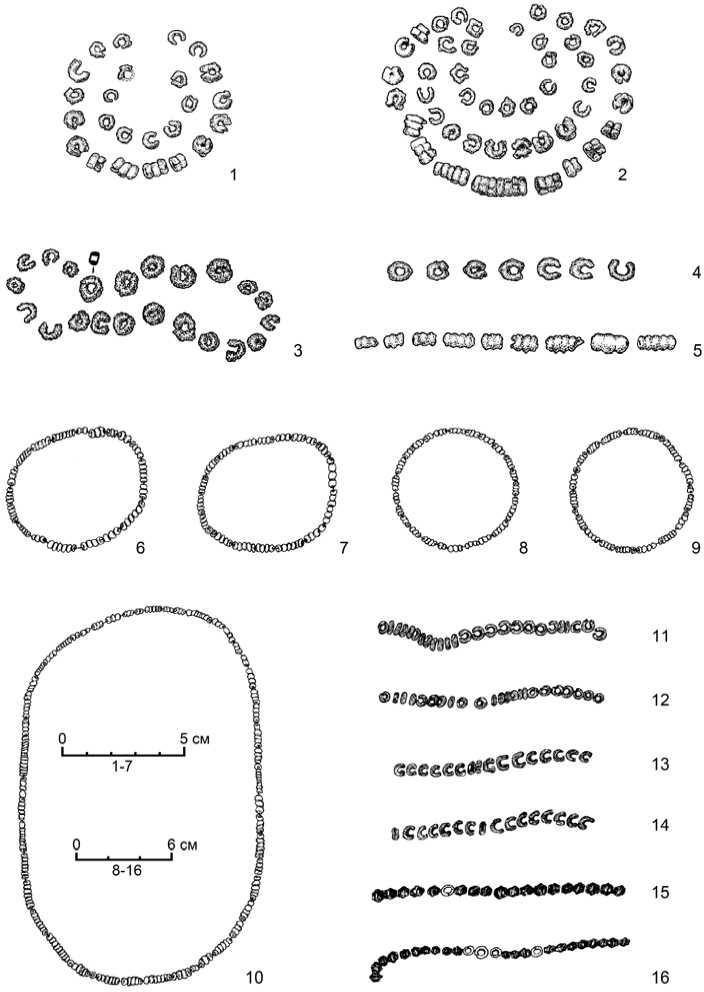

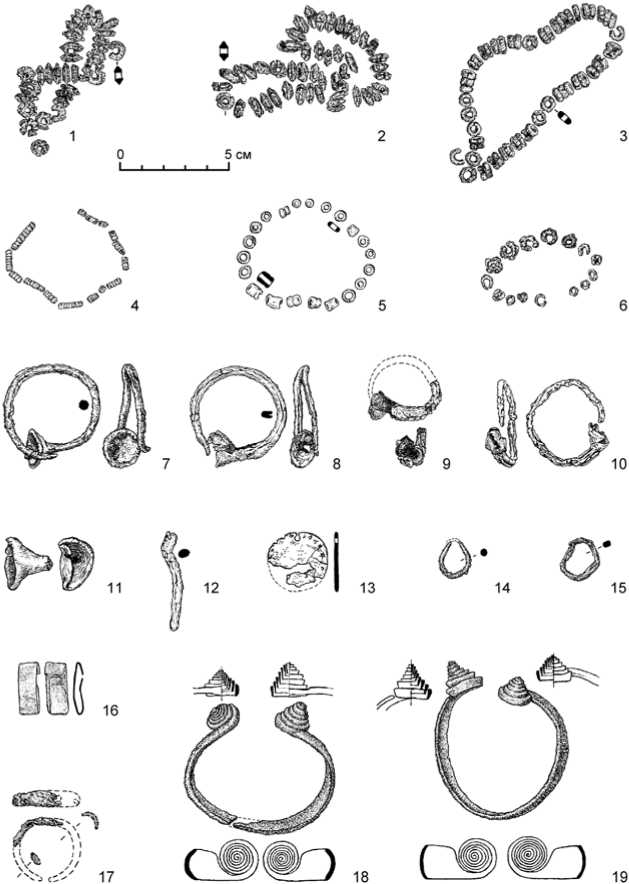

Рис. 5. Нитки бронзовых и пастовых бус из погребений раннего слоя могильника Кызылбулак I:

1 – 4 – погребение в ограде 38; 5 – погребение в ограде 43; 6 – 14 – погребение в ограде 24; 15 – 16 – погребение в ограде 18 ( 1 – 4 , 11 – 16 – бронза; 5 – 10 – паста (белая глина))

были уложены в скорченном виде на левом боку, головой на северо-запад или юго-восток. Возраст всех погребенных определен как младенческий 1.

Большинство могил, за исключением детских, были ограблены в древности. При этом кости верхней части скелетов найдены либо в заполнении могильных ям, либо в перемешанном виде на дне могил. Керамические сосуды устанавливались обычно в изголовье у восточных стенок могил. Интересно, что в центральной цепочке оград 38– 40–41 посуда отсутствовала, но с восточной стороны могил 40 и 41 найдены жертвенники с керамическими горшками. Кроме того, в верхней части заполнения могильной ямы погребения 40 обнаружено скопление кремированных останков молодой женщины 18–20 лет, среди которых найдены оплавившиеся фрагменты двух браслетов.

Из погребений древнейшего слоя могильника выделяется могила в ограде 24 (см. рис. 3). Она расположена в западной части раскопа. Ограда сильно разрушена и сохранилась лишь фрагментарно, что не дает возможности установить ее устройство; вероятно, первоначально она была подпрямоугольной формы. Размеры ограды 3,6 × 2,8 м. Внутри прослеживается пятно темного цвета со следами прокала и фрагментами сожженных деревянных конструкций, которое обозначало контур могильной ямы. Предположительно в процессе захоронения верхние деревянные конструкции перекрытия были сожжены. Могильная яма размерами 2,2 × 1,6 м ориентирована, как и ограда, по оси северо-запад - юго-восток (45 ° ). Деревянная рама размерами 1,9 × 1,1 м расположена на глубине 1,3 м.

Внутри могилы обнаружен скелет мужчины 18–20 лет, погребенного по обряду трупоположения в скорченном виде на левом боку, головой на юго-восток (череп и большинство костей верхней части скелета отсутствовали или были найдены в заполнении; положение скелета определяется по костям позвоночника, таза и ног). В северозападной части могилы вокруг щиколоток ног зафиксированы по две нитки бронзовых и пастовых бус. В центральной части могилы, преимущественно с северной стороны, а также непосредственно среди костей рук и позвоночника, найдены еще по две нитки бронзовых и пастовых бус (рис. 5, 6–14 ). В большом количестве в могиле также найдены пастовые бусы, которые, судя по их положению, нашивались на верхнюю одежду в виде геометрических узоров (кругов, прямоугольных орнаментов и спиралей). Еще две нитки бус были найдены в погребении 18 (рис. 5, 15–16 ). В ограде 38 найдено 3 нитки бронзовых бус (108 шт.; рис. 5, 1–3 ), в другой цепочке оград, в погребении 43, обнаружены бронзовые (3 шт.) и пасто-вые (12 шт.; рис. 5, 5 ) бусы.

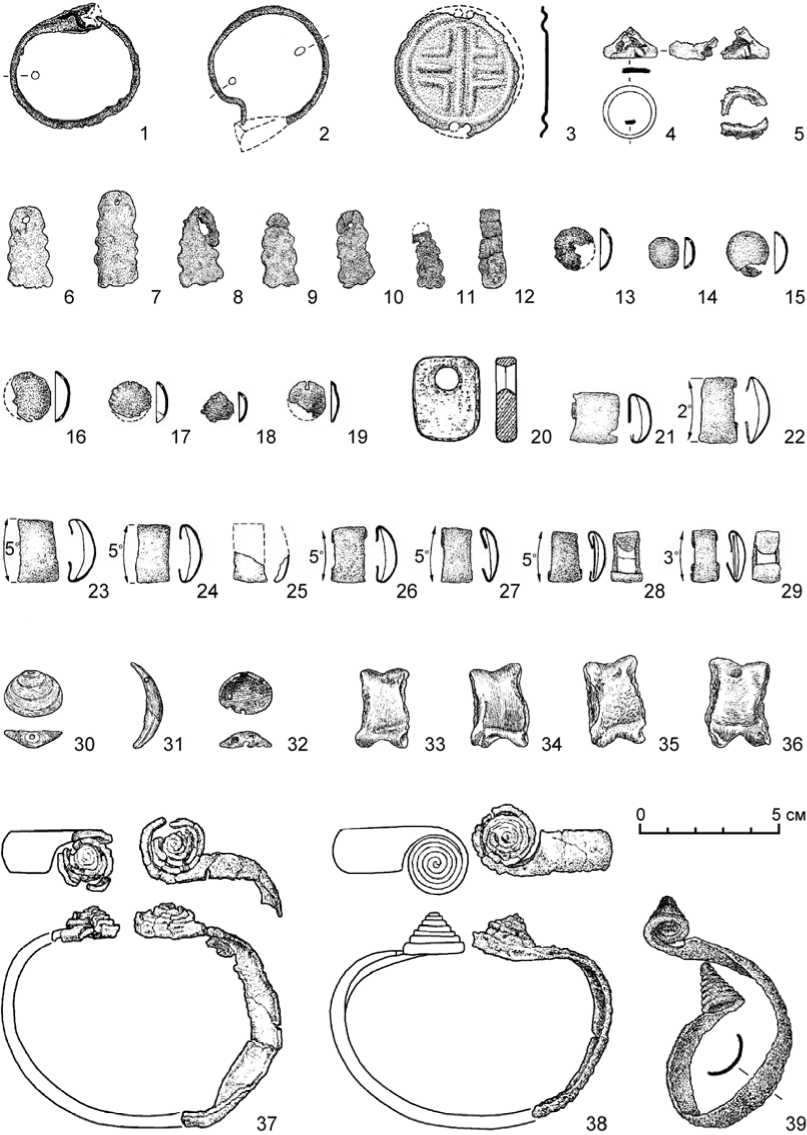

Вещевой материал из других погребений этого уровня разнообразен. Так, в погребении 1 ограды 9 обнаружены две серьги с раструбом (рис. 6, 1–2). В наиболее богатом захоронении в ограде 38 найдены 4 вида бронзовых нашивных бляшек округлой, подпрямоугольной и листовидной форм (18 шт.; рис. 6, 3, 6–19), бронзовые накосные украшения (10 шт.; рис. 6, 21–29), нашивная бляшка из речной раковины Bavilvia (рис. 6, 30) и амулет из клыка хищного животного (рис. 6, 31). В погребении ограды 40 найдены две нашивные бляшки в виде створок речных раковин Bavilvia (рис. 6, 32), а во впускном захоронении кремированных останков этой же ограды зафиксированы два бронзовых браслета (рис. 6, 37–38). В погребении 46 в детской могиле находились каменный амулет и 4 асыка 2 (рис. 6, 20, 33– 36). В погребении 43 зафиксированы два бронзовых кольца-подвески: одно – фрагментировано (рис. 6, 5), второе – целое (рис. 6, 4), обернутое фольгой из желтого металла.

Самым ярким вещевым материалом данного слоя памятника являются бронзовые серьги с раструбом и браслеты. Такие серьги характерны для памятников федоровского круга андроновского времени Центрального и Северного [Оразбаев, 1958. Табл. IV, 5; Зданович, 1988. С. 170. табл. 10В, 20–21 ], а также Восточного Казахстана и территории среднего течения Иртыша [Ге-нинг, Ещенко, 1973. С. 56. Рис. 2, 4 ; Арсланова, 1975. С. 75. Рис. 2, 1–3 ]. Кроме того, они встречаются как в Западной Сибири – Барабинская лесостепь и лесостепное При-обье [Матющенко, 1973. С. 19–20. Рис. 3, 1 ; 9, 1–5 ; Молодин, 1985. С. 102. Рис. 54, 9 ; Parzinger, 2006. S. 374, Abb. 123, 21 ], так и в Средней Азии – Зеравшанская [Аванесова, 1991. С. 50–52, 100. Рис. XIV; Потемкина, 2001. С. 63–65. Рис. 1, 1 ; 2, 8 ; 3, 11 ; Parzinger, 2006. S. 422, Abb. 141, 19 ; 143, 16 ] и Ферганская долины [Кожемяко, 1960. С. 85– 86. Рис. 5, 1 ; 9, 2 : Литвинский, 1962. С. 162]. Однако в материалах Южного Казахстана и Притяньшанья подобные серьги известны и в материалах алакульских комплексов [Аванесова, 1991. Рис. 43].

Браслеты со спиралевидными окончаниями характерны для погребальных комплексов Семиречья андроновского времени [Марьяшев, Горячев, 2011. Рис. 3, 18–21 ]. Они известны и в материалах различных могильников Центрального Казахстана [Мар-

Рис. 6. Погребальные украшения из раннего слоя могильника Кызылбулак I и находки из жилища 2 археологического комплекса Тургень II:

1 – 2 – бронзовые серьги с раструбом из погребения в ограде 9; 3 – нашивная бронзовая бляшка из погребения в ограде 38; 4 – бронзовое кольцо, обернутое фольгой желтого металла, из погребения в ограде 43; 5 – фрагменты бронзового изделия из погребения в ограде 43; 6–19 – бронзовые нашивные бляшки из погребения в ограде 38; 20 – каменная подвеска из погребения в ограде 46; 21–29 – бронзовые накосные украшения из погребения в ограде 38; 30 – нашивная бляшка из речной раковины Bavilvia из погребения в ограде 38; 31 – амулет из клыка хищного животного из погребения в ограде 38; 32 – нашивная бляшка из речной раковины Bavilvia из основного погребения в ограде 40; 33–36 – кость, астрагалы из погребения в ограде 46; 37–38 – бронзовые браслеты из подзахоронения в ограде 40; 39 – бронзовый браслет из жилища 2 комплекса Тургень II) ( 1 – 38 – могильник Кы-зылбулак I; 39 – комплекс Тургень II)

гулан и др., 1966. С. 114, 273. Табл. XII, LV, 20–27 ; Кадырбаев, Курманкулов, 1992. С. 84, 86; Ткачев, 2002. С. 247. Рис. 69, 25–26 , 30– 31 ; 71, 36–37 ; 96, 28 ], Зауралья [Parzinger, 2006. S. 361, Abb. 117, 20 ] и Западной Сибири – в Барабинской лесостепи [Молодин, 1985. С. 64. Рис. 31, 1–8 ] и на территории Среднего Приобья [Косарев, 1981. Рис. 59; 1987. Рис. 111; Parzinger, 2006. S. 370. Abb. 122, 12 ]. Необходимо также отметить, что некоторые браслеты со спиралевидными окончаниями, обнаруженные на могильнике Сопка II, находились в погребениях кротов-ской культуры. При этом упомянутые погребения относятся к финальному этапу кротовского времени и переходу к федоровскому этапу андроновского [Молодин, 1985. С. 75–76; Parzinger, 2006. S. 289]. Кроме того, аналогичные браслеты встречаются и в Ташкентском оазисе [Кузьмина, 1966. Табл. XIV, 15 , XVIII], но наиболее близки они к браслетам Северного Казахстана и Притоболья [Зданович, 1988. Табл. 10Б, 7 , 15 ; 10В, 18 ; Потемкина, 1985. Рис. 88, 10– 11 ], которые датировались в пределах XV– XII вв. до н. э. Браслеты из могильника Кы-зылбулак I сочетают признаки двух типов – с высокой и плоской спиралью в одном изделии. По мнению специалистов, плоская спираль характерна для алакульской традиции, а высокая – для федоровской [Здано-вич, 1988. Табл. 10Б; 10В; Аванесова, 1991. Рис. 52]. В материалах наиболее раннего слоя близлежащего комплекса эпохи бронзы Тургень II найден браслет с высокими спиралями (рис. 6, 39 ), что дает основание отнести подобные изделия к позднеандронов-скому периоду.

Бляшка-подвеска диаметром 4,2 см из погребения 38 изготовлена из тонкого бронзового листа округлой формы, с чеканкой крупным округлым бойком (рис. 6, 3 ). Изделие орнаментировано солярными символами, выступающими над поверхностью бляшки на 1–2 мм. По окружности бляшки обозначен круг диаметром 3,3 и шириной 0,3 см. Внутри круга крестообразный орнамент из двух групп перпендикулярных друг другу линий. В каждой группе по 3 линии длиной 3 и шириной 0,3 см. Внешние линии соединяются с перепендикулярными, образуя уголки. Центральные обозначены как пересекающиеся. Общий вид орнамента относится (по типологии) к круговой свастике . Подобные изделия Н. А. Аванесова относит

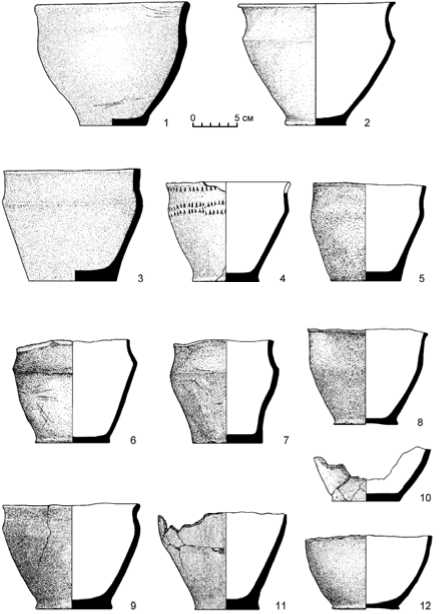

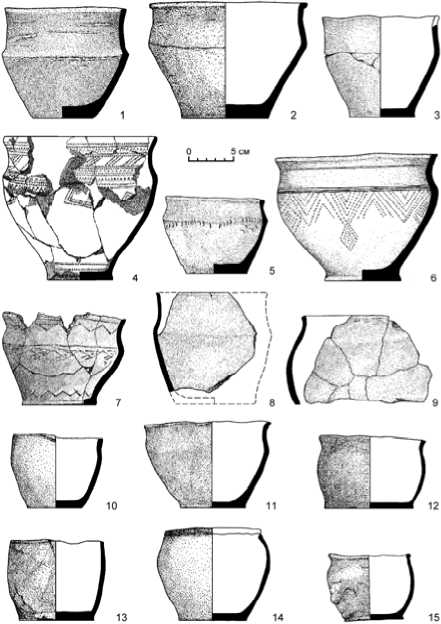

Рис. 7. Керамика из погребений раннего слоя могильника Кызылбулак I: 1 – ограда 45; 2 – ограда 48; 3 – ограда 39; 4 – ограда 17; 5 – ограда 18; 6 – ограда 21; 7 – ограда 19; 8 – погребение 1 в ограде 9; 9 – ограда 15; 10 – ограда 13; 11 – ограда 12; 12 – погребение 2 в ограде 9

к типу IIА2Г округлых бляшек с равносторонним крестообразным орнаментом, характерным для памятников алакульской культуры [1991. С. 63. Рис. 50а]. Такие бляшки встречаются в материалах Центрального и Северного Казахстана и относятся к группе бляшек челюстно-лицевой подвески [Усманова, 2010. С. 44–45. Рис. 74– 76]. Варианты выпуклых нашивных бляшек из могильника Кызылбулак I наиболее характерны для аналогичных изделий федоровской культурной традиции [Аванесова, 1991. Рис. 49, 1 , 4 ]. Остальной вещевой материал известен на обширной территории и в широких хронологических пределах.

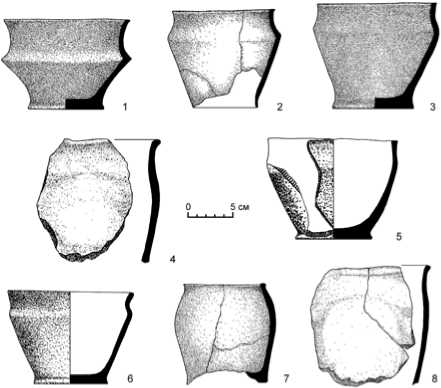

Керамика из погребений данного слоя памятника представлена посудой горшковидной и баночной форм с плавно профилированным или слабо обозначенным уступчиком по плечику (рис . 7). Сосуды горшковидные, широкогорлые, плоскодонные, лепные со слегка раздутым или узким туловом.

Рис. 8. Керамика из жертвенников раннего слоя могильника Кызылбулак I: 1 – К-39; 2 – К-19; 3 – К-18; 4 – К-40; 5 – К-12; 6 – К-21; 7 – К-8; 8 – К-15; 9 – крышка к сосуду К-19; 10 – К-14; 11 – К-22; 12 – К-11; 13 – К-20; 14 – К-16; 15 – К-17

Изготовлены ленточным способом на твердой основе или шаблоне. Керамика из жертвенников представлена такой же горшковидной, но и более приземистой баночной посудой (рис. 8). Два сосуда орнаментированы мелкогребенчатым штампом по шейке, поддону и тулову (рис. 8, 4 , 6 ), один – рядами треугольных прямых насечек под венчиком и по тулову (рис. 8, 7 ), еще один – ногтевыми вдавлениями по плечику и тулову сосуда (рис. 8, 5 ). Основными видами орнамента являются меандры, зигзагообразные линии, ряды косых коротких линий и прямые линии. Зональное деление орнамента обозначалось рядами треугольных прямых насечек или каннелюрами. В качестве крышек жертвенных сосудов (рис. 8, 8–9 ) использованы фрагменты бытовой посуды.

Основная группа глиняной посуды близка по форме другим семиреченским комплексам андроновской культурно-исторической общности [Марьяшев, Горячев, 2011.

Рис. 3, 7–17 ]. Аналоги подобной керамики можно найти в материалах разных памятников андроновской культурно-исторической общности Центрального [Маргулан и др., 1966. С. 77, 124. Табл. V; XI; Кадырбаев, Курманкулов, 1992. С. 69, 96, 112. Рис. 37; 66; 84, 2 ] и Восточного Казахстана [Черников, 1960. С. 270. Табл. LXXVIIa, 20–22 ; Ермолаева, 2012. С. 196. Рис. 66], а также сопредельных регионов Зауралья [Зданович, 1988. С. 170. Табл. 10В, 22–27 ], Южной [Максименков, 1978. С. 181, 186. Табл. XLVI, 7–11 ; LI] и Западной Сибири [Молодин, 1985. С. 94–95. Рис. 45–47], а также Алтая [Абдулганеев и др., 1996. С. 16. Рис. 6] и Средней Азии [Итина, 1977. Рис. 66, 6–10 ]. Однако плохое качество керамики, используемой в погребальной практике, говорит об условности форм посуды и ее предназначении для погребальных и поминальных ритуалов.

К следующему слою могильника нами отнесены три конструкции, которые представляют собой, вероятно, семейные усыпальницы. Они состоят из восьми (под номерами 1–6, 22, 23), трех (7, 8, 10) и десяти (25–34) оград каждая (см. рис. 3). К этому же слою могильника принадлежат погребения в оградах 45, 47 и 48, расположенные на периферии еще не открытого погребального сооружения. Основу каждой конструкции составляли две крупные ограды с захоронениями взрослых. По периметру каждой цепочки пристроены ограды с могилами детей и жертвенными закладами. Конструкции каждой семейной ограды предположительно могли иметь земляные насыпи диаметром от 6 до 10 м. При сооружении оград этих конструкций были использованы камни более древних цепочек оград.

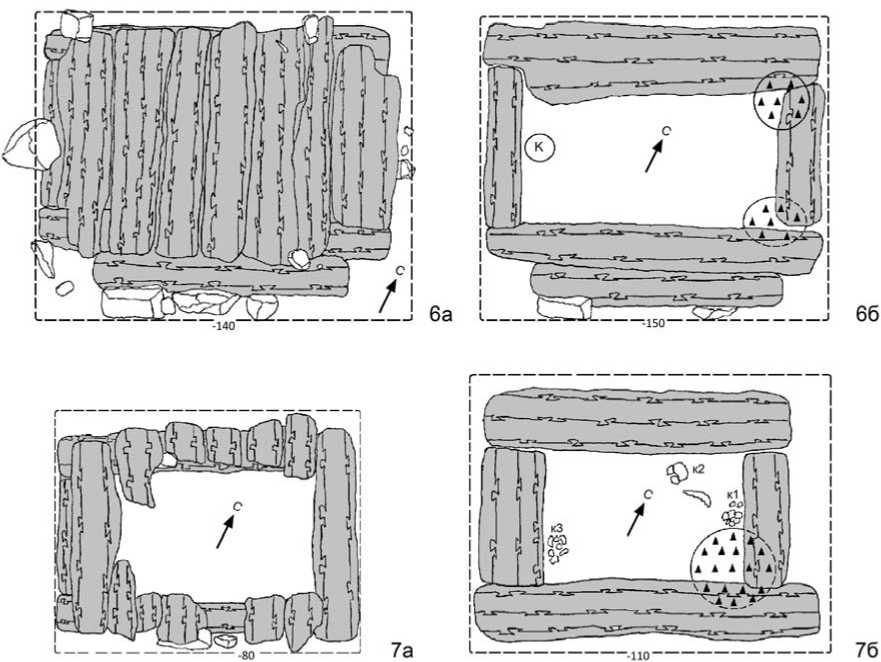

Захоронения взрослых в пределах данного уровня производились в могилах глубиной от 1,2 до 2 м. Сохранялась традиция плотной забутовки могильных ям и засыпки погребальной камеры гумусированным почвенным слоем. Все погребальные камеры данной группы в виде деревянных рам, перекрытых поперек могил плахами-горбылями, ориентированы по оси запад – восток с небольшими отклонениями к югу или северу (рис. 9).

В этот период сохранялась традиция захоронения кремированных останков умерших. Размещались они обычно у западной стенки или в центральной части могил.

Рис. 9. Планы погребений второго слоя могильника Кызылбулак I:

1 – погребение в ограде 1; 2 – погребение в ограде 31; 3 – погребение в ограде 29; 4 – погребения 1, 2 в ограде 2; 5 – погребения 1, 2 в ограде 3 (везде: а – до вскрытия погребальной конструкции, б – после расчистки могилы)

В большинстве случаев прах располагался компактно и напоминал форму перевернутого горшковидного сосуда. Вещевой материал и керамическая посуда фиксируются у противоположных от местонахождения кремированных костей (чаще восточных) стенок могил или среди кремированных останков погребенных.

В погребальных камерах размещались останки обычно нескольких человек: либо женщин с детьми, либо мужчины и женщины, иногда мужчины и женщины с ребенком (ограда 7). Захоронения детей и взрослых по обряду ингумации производились на правом боку, головой на восток (детей иногда укладывали головой на север). Исключение со- ставляли погребенные в скорченном виде дети младенческого возраста в оградах 22 и 23 (по одному в каждой), ориентированные головами в западном направлении.

Набор вещевого материала в захоронениях этого периода также богат и разнообразен: бронзовые серьги с раструбом, браслеты, подвески различных форм, бляшка, шпилька и бусы (рис. 10). Бронзовые и пас-товые бусы представляли собой украшения различных деталей одежды погребенных, преимущественно краев штанов, поскольку обнаружены в большинстве случаев в районе щиколоток ног (рис. 10, 4–6). Однако в ограде 2 найдены три нитки бус, вероятно, бывшие нательными украшениями (рис. 10, 1–3).

Массивные подвески и обоймы зафиксированы в изголовье погребенных и являются различными деталями головных и накосных

Рис. 10. Погребальные украшения из второго слоя могильника Кызылбулак I:

1 – 2 – нитки бус из погребения 2 ограды 2; 3 – нитка бус из погребения 1 ограды 2; 4 – бусы из погребения 1 ограды 7; 5 – нитка бус из погребения 2 ограды 30; 6 – нитка бус из погребения 2 ограды 3; 7 – 8 – серьги с раструбом из погребения 2 ограды 2; 9 – серьга с раструбом из погребения 2 ограды 3; 10 – серьга с раструбом из погребения 1 ограды 3; 11 – фрагмент серьги с раструбом из погребения в ограде 1; 12 – фрагмент заколки из погребения в ограде 1; 13 – нашивная бляшка из погребения 2 ограды 2; 14 – 15 – подвески 1 из погребения в ограде 10; 16 – изделие из погребения 2 ограды 30; 17 – изделие из погребения 1 ограды 7; 18 – 19 – браслеты из погребения в ограде 45 ( 1 – 3 , 5 – 19 – бронза; 4 – паста)

украшений (рис. 10, 14–17 ). По форме они похожи на бронзовые обоймы андроновской культурно-исторической общности Центрального Казахстана [Маргулан и др., 1966. С. 272. Табл. LV, 1–6 ], которые встречаются со времени существования петровской и ала-кульской культур [Усманова, 2010. С. 159. Рис. 165]. Но столь крупные формы подобных изделий известны нам лишь в семире-ченских материалах могильников позднеан-дроновского времени [Марьяшев, Горячев, 2011. Рис. 3, 25 ].

Появление подобных серег с раструбом (рис. 10, 7 – 10 ) как по форме, так и по технологии изготовления отмечалось на территории Казахстана не ранее XIV–XIII вв . до н. э. [Ткачев, Ткачева, 1996. С. 81] и связывалось с развитием восточно-казахстанских и алтайских традиций [Зданович, 1988. С. 169. Табл. 10Б, 7 , 15 ] 3. На могильнике Кызылбу-лак I следует отметить большее разнообразие форм серег и раструбов.

Желобчатые браслеты из погребения 45 аналогичны браслетам из более раннего слоя этого же могильника, только более миниатюрны по размеру. Следует отметить, что спиралевидные окончания на них имеют уже преимущественно высокую форму.

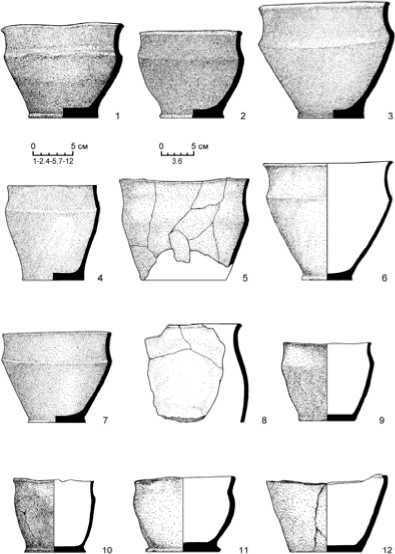

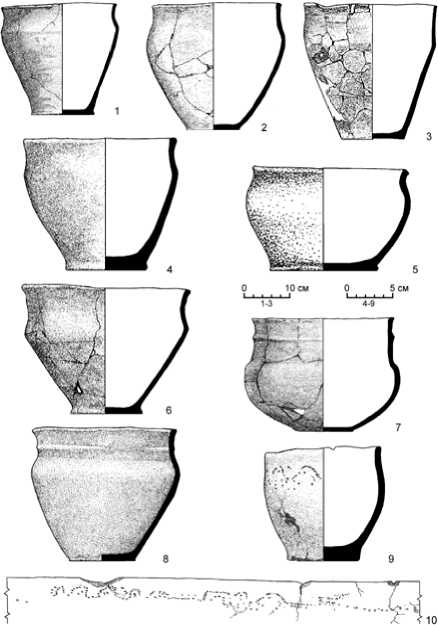

Керамика по форме почти не отличается от более ранней, представлена посудой горшковидной и баночной форм с плавно профилированным или слабо обозначенным уступчиком по плечику (рис. 11; 12). Сосуды

Рис. 11. Керамика из погребений второго слоя могильника Кызылбулак I: 1 – ограда 26; 2 – ограда 29; 3 – погребение 1 в ограде 30; 4 – ограда 34; 5 – ограда 27; 6 – ограда 48; 7 – ограда 31; 8 – керамическая крышка на сосуде из погребения в ограде 31; 9 – погребение 2 в ограде 22; 10 – сосуд 1 из погребения 1 в ограде 22; 11 – сосуд 2 из погребения 1 в ограде 22; 12 – ограда 23

Рис. 12. Керамика из жертвенников второго слоя могильника Кызылбулак I: 1 – К-26 в ограде 32; 2 – К-28; 3 – К-25 в ограде 32; 4 – керамическая крышка на сосуде из жертвенника К-27 в ограде 33; 5 – К-2; 6 – К-1; 7 – К-27 в ограде 33; 8 – керамическая крышка на сосуде из жертвенника К-26 в ограде 32

ды из погребений (см. рис. 11) – по форме баночные и горшковидные, широкогорлые, плоскодонные, лепные со слегка раздутым или узким туловом, приземистые, изготовлены ленточным способом на твердой основе или шаблоне. В качестве крышки сосуда (рис. 11, 8 ) иногда использовали фрагмент бытовой посуды более высокого качества и крупных размеров с сильно раздутым туло-вом. Керамика из жертвенников – либо горшковидная с четко обозначенным уступчиком по плечику, либо банки с раздутым туловом (см. рис. 12). В качестве крышек сосудов из жертвенных закладов (рис. 12, 4 , 8 ) также использовали фрагменты стенок бытовой посуды. Орнамент в данной керамике отсутствует. Некоторые сосуды характеризуются приземистой формой, сильно раздутым туловом и переходом к тулову от прямой шейки, либо сразу от венчика. Подобные способы формовки посуды представляются более характерными для среднеазиатских комплексов, где они датируются в пределах XIII–IX вв. до н. э. [Мандельштам, 1968. Табл. XXIII, 5–6 , 14–15 ; Виноградова, 1984. С. 80] 4.

К заключительному этапу функционирования могильника в эпоху бронзы относятся четыре погребения – 5, 14, 16 и 44 (см. рис. 3). К этому же хронологическому горизонту нами отнесены захоронения кремированных останков в крупных керамических сосудах К-4 и К-9, а также керамическая посуда из жертвенных закладов (К-1–3, 4–7,

-

10 , 17, 31, 32), сопровождавших перечисленные погребения.

Погребальные конструкции данной группы овально-округлой формы представляют собой курганы с земляной насыпью диаметром 4–5 м. Грунтовые могильные ямы обычно оконтурены по периметру выкладкой прямоугольной или квадратной формы из камней мелких и средних размеров. Погребения, расположенные по центру холма, на котором находится могильник, ориентированы по оси запад – восток. А могилы со склонов холма имеют ориентировку северо-восток – юго-запад или северо-запад – юго-восток. Могильные ямы неглубокие – от 60 до 100 см. Погребальные камеры также представляют собой деревянные рамы в один венец, перекрытые поперек плахами-горбылями.

В погребениях встречаются отдельные или парные захоронения по обряду трупо-положения. Умерших укладывали обычно в скорченном виде на левом боку, головой в восточную сторону. В парных могилах один из погребенных может быть кремирован (рис. 13, 1 ). В ограде 16 зафиксированы фрагменты черепа младенца, а в ограде 44 следов погребальных действий не отмечено.

К числу необычных для кульсайских памятников традиций погребальной обрядности следует отнести захоронения кремированных останков людей зрелого возраста (30–40 лет) в крупных глиняных горшках (рис. 13, 3–4 ). В одном из двух случаев в сосуде К-4 (см. рис. 13, 4 ) обнаружено парное захоронение мужчины и женщины. Могилы представляли собой грунтовые ямы округлой формы диаметром до 0,6 м и глубиной до 0,5 м. Сосуды устанавливались на дне и накрывались каменными плитками. Сверху могилы закрывались выкладкой из камней по периметру могильных ям. С востока и юга от погребения К-4 в аналогичных ямах были найдены еще два крупных сосуда без следов захоронения, которые, вероятно, следует считать жертвенными (см. рис. 3).

Всю керамическую посуду, относимую к данной группе захоронений, отличают не только крупные размеры, но и состав теста (глинозем), а также способ изготовления. Характер теста таков, что не исключается даже костровой обжиг. Вероятно, сосуды были высушены на солнце, а для придания некоторой прочности засыпаны остывающей золой.

Рис. 13. Погребения третьего слоя могильника Кызылбулак I:

1 – погребение в ограде 5; 2 – погребение в ограде 14; 3 – захоронение кремированных останков людей в керамическом сосуде К-9 ( 1 – гумусированный почвенный слой, перемешанный с кремированными останками двух погребенных); 4 – захоронение кремированных останков людей в керамическом сосуде К-4 ( А – гумусированный почвенный слой с фрагментами кремированных костей и черепа плохой сохранности, принадлежащих взрослой женщине (?); Б – гумусированный почвенный слой с частично кремированными фрагментами черепа и нижних конечностей взрослого мужчины) (К – керамика)

Вещевой материал погребений данного слоя могильника представлен отдельными бронзовыми и пастовыми бусами и керамической посудой (рис. 14, 2 , 5 ). Керамику характеризует горшковидная форма сосудов с плавной профилировкой плечика и раздутым туловом. Керамическая посуда из жертвенников (рис. 14, 1 , 3–4 , 6–9 ) более разнообразна по формам и типам (горшки и банки). Три сосуда данной группы были орнаментированы. У двух из них (жертвенники 10 и 37, рис. 14, 7–8 ) имелся формованный валик по шейке. Под венчиком одного баночного сосуда (жертвенник 38, рис. 14, 10 ) точками-вдавлениями остроконечным инструментом обозначен пиктографический рисунок.

Аналогии с подобными формами валиковой керамики можно обнаружить в центрально-казахстанских поселениях сарга-ринского и донгальского типов [Маргулан и др., 1966. С. 204–257; Варфоломеев, 1987. С. 60; 2011. Рис. 1, 19 , 25 ; 3, 9–11 ; Ломан, 1987. С. 115–123], а также в поселениях сар-гаринско-алексеевской группы Северного

Казахстана [Зданович, 1988. Рис. 10, 1 , 8 , 10 ; 20, 7 ]. Кроме уже перечисленных районов, керамика так называемого, валикового типа известна и на территории Восточного Казахстана, в степной и лесостепной части Алтая, в Омском Прииртышье, в степном и лесостепном Притоболье [Варфоломеев, 2003. С. 269–270]. Необходимо учитывать и тот факт, что керамика с налепными валиками с косыми насечками, защипами или спускающимися усами находит многочисленные аналогии и прототипы в посуде с валиковой орнаментацией широкой зоны евразийских степей периода поздней бронзы. Аналогичный элемент орнаментации сосудов, причем сосудов похожих форм, встречается среди «степной керамики» Южного Таджикистана, в керамике памятников хвалынско-ива-новского типа в Поволжье, а также среди сосудов сабатиновской, белозерской и бело-грудовской культур на Украине [Виноградова, Кузьмина, 1986. С. 148; Залiзняк, 2005. С. 189–191, 195–197. Рис. 30, 52 , 60 ; 33, 81– 82 ; 34, 55 ]. Благодаря миграции северного кочевого населения эпохи поздней бронзы

Рис. 14. Керамика из жертвенников и погребений третьего слоя могильника Кызылбулак I: 1 – жертвенник К-3; 2 – сосуд К-4 с захоронением кремированных останков людей; 3 – жертвенник К-5; 6 – жертвенник К-6; 5 – сосуд из погребения в ограде 5; 6 – жертвенник К-14; 7 – жертвенник К-10; 8 – жертвенник К-37; 9 – жертвенник К-38; 10 – графическая развертка точечного орнамента на сосуде из жертвенника К-38

на юг Средней Азии и в Малую Азию такая керамика появляется в Афганистане и Иране [Виноградова, Кузьмина, 1986. С. 148] 5.

Знаки-пиктограммы вместо орнамента отмечены нами в памятниках биенского типа периода общности культур валиковой керамики на северных склонах Джунгарского Алатау [Марьяшев, Горячев, 2011. С. 329, рис. 7, 27 ].

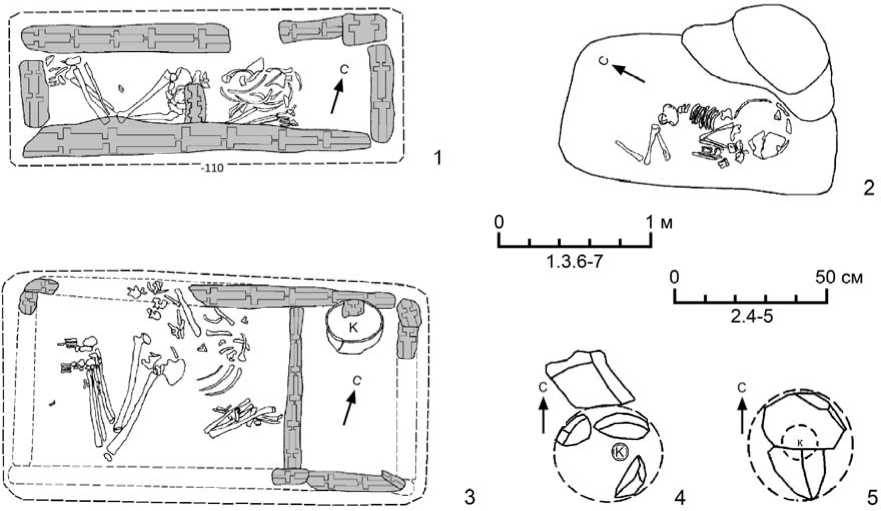

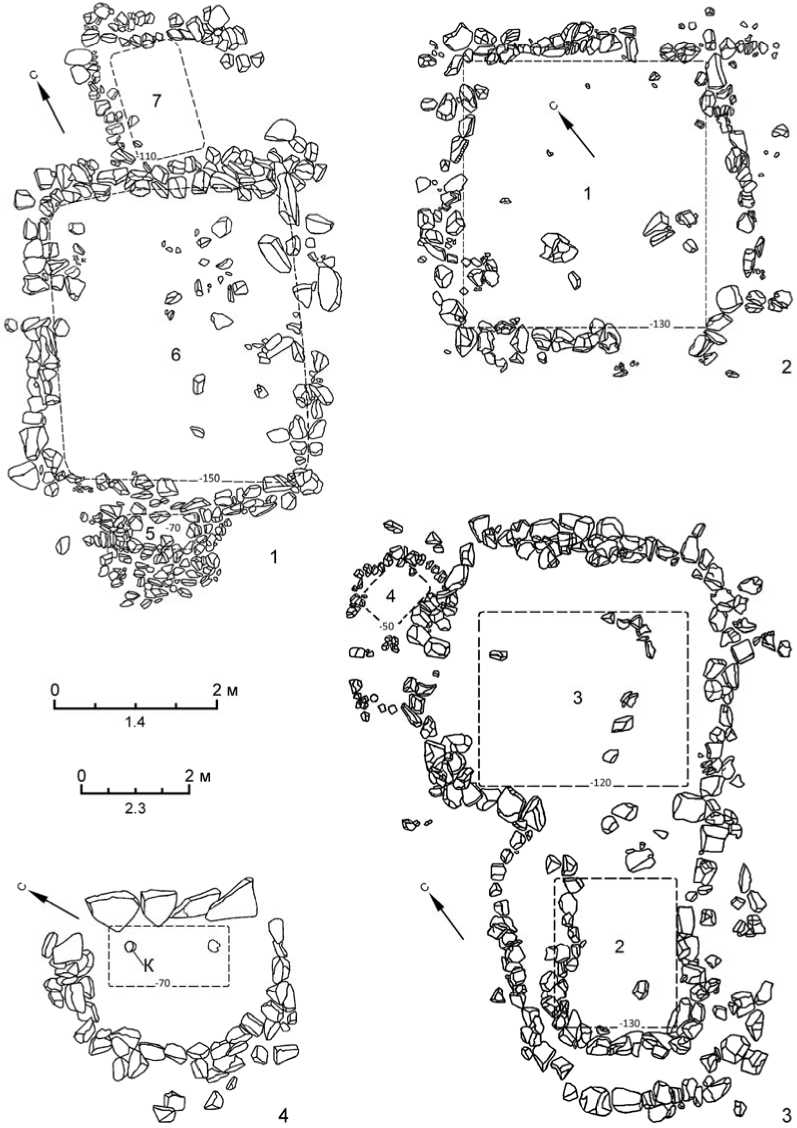

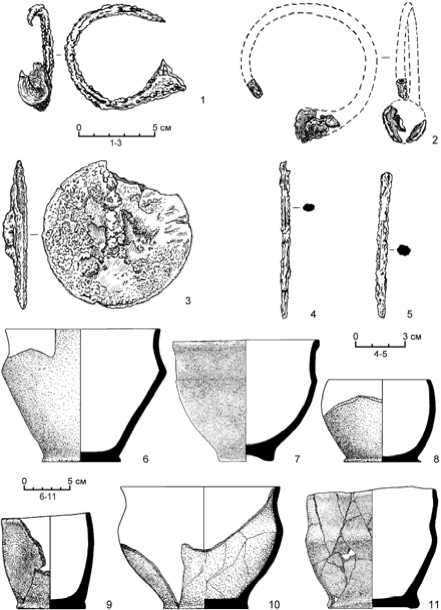

Интересные материалы были получены при раскопках могильника Кызылбулак II, расположенного в 1,5 км к северо-востоку от могильника Кызылбулак I, в глубине урочища Ой-Джайляу (см. рис. 1). Исследованы три конструкции. Они представляли собой сооружения из одной-трех оград разной конфигурации, сложенных из крупных каменных плит, вкопанных вертикально, и камней, уложенных плашмя в 2–3 слоя. Сооружения ориентированы по оси юго-запад – северо-восток (рис. 15, 1–3 ). Всего изучено 7 погребений. Захоронения устроены в грунтовых ямах прямоугольной формы глубиной до 150 см. Погребальные конструкции представляют собой деревянные рамы в один венец, перекрытые поперек плахами-горбылями. Все погребенные в оградах 1–4 захоронены по обряду трупо-сожжения. Вещевой материал представлен только керамической посудой (рис. 16, 6– 11 ), кроме погребения в ограде 1, где найдены бронзовые серьги (рис. 16, 1–2 ), крупная бляшка (рис. 16, 3 ), игла (рис. 16, 4 ) и проколка (рис. 16, 5 ).

От этих захоронений значительно отличается конструкция 3, расположенная в центральной части могильника (рис. 15, 3 ). Так, ограда 5 (крайняя к юго-западу в конструкции) имела овальную форму размерами 3,2 × 2,5 м. Сверху перекрыта каменной выкладкой округлой формы диаметром 3,6 м. Она примыкала к наиболее крупной по параметрам (8,5 × 7,4 м) центральной ограде 6, имевшей прямоугольную форму. С северо-востока к ней была пристроена ограда 7 ромбовидной формы размерами 4 × 4 м. Внутри оград прослеживались пятна погребальных закладов. Но погребальных камер или следов захоронения цельных костяков не найдено.

В ограде 5 обнаружено захоронение черепа мужчины (?) без нижней челюсти и керамического сосуда кубковидной формы (рис. 15, 1 , 4 ; 16, 7 ). В ограде 6 в могильной яме размерами 7,5 × 6 м на глубине 1,5 м зафиксировано 6 крупных каменных плит в наклонном состоянии, состыкованных попарно. В могильной яме ограды 7 размерами

Рис. 15. Погребальные сооружения могильника Кызылбулак II:

1 – ограды 5–7; 2 – ограда 1; 3 – ограды 2–3; 4 – ограда 5

-

2, 8 × 1,6 м найдены отдельные кости ног, вероятно, также мужского костяка, и нашивная пастовая бусина. Такая конструкция, на наш взгляд, представляет собой ритуальное захоронение мощей «легендарного

предка». Архаичный сосуд кубковидной формы из ограды 5 относится к наиболее редким типам посуды, фиксируемым в Семиречье на могильниках андроновского времени [Марьяшев, Горячев, 2011. Рис. 3,

Рис. 16. Погребальный инвентарь из могильника Кы-зылбулак II. Ограда 1: 1 – 2 – серьги с раструбом; 3 – нашивная бляшка; 4 – игла; 5 – проколка; 6 – сосуд. Ограда 5: 7 – сосуд кубковидной формы. Ограда 4: 8 – сосуд из могильной ямы; 9 – сосуд из ограды. Ограда 3: 10 – сосуд 2 из могильной ямы; 11 – сосуд 1 из могильной ямы ( 1 – 5 – бронза; 6 – 11 – керамика)

7–10 ]. Аналогичные типы керамики встречаются в единичных случаях в Центральном Казахстане и датируются относительно-хронологически среднеалакульским периодом (могильник Майтан [Ткачев, 1987. С. 30. Рис. 2, 13 ]) или нуринским этапом (могильник Бугулы I), который в свою очередь па-раллелизируется с федоровской культурой андроновской общности [Маргулан и др., 1966. Табл. I, 6; V]. Это дает основания отнести данный комплекс захоронения, вероятно, к периоду начального этапа формирования культурных традиций кульсайского типа в горной зоне Заилийского Алатау.

По структуре и месту расположения могильник Кызылбулак II может быть отнесен к социально престижной группе памятников. Он устроен на том же склоне подошвы ущелья Ой-Джайляу, что и могильник Кы-зылбулак I, но находится в его глубине и значительно выше по уровню. При сооружении погребальных конструкций исполь- зовались более крупные каменные плиты, и сами ограды и могильные ямы значительно больше. К тому же площадка, где находится этот могильник, – единственное место в этом ущелье, откуда в ясную погоду прослеживается вершина горной системы Заи-лийского Алатау пик Талгар. Кроме ритуального захоронения в комплексе оград 5–7, во всех остальных сооружениях фиксируются погребения только кремированных останков умерших, в том числе и при захоронениях детей.

Все эти данные в комплексе позволяют предположить, что на могильнике имели право быть похоронены только представители особой социальной группы в среде населения горной зоны ущелья Тургень. Причем эта группа выделялась либо по критерию знатности, а не степени материального достатка, либо по критерию иного, пришлого, но не абсолютно чуждого происхождения населения, интегрированного в общность данного региона. В то время как наиболее «богатые» в плане вещевого материала захоронения находились на могильнике Кызылбулак I и чаще всего были ограблены, ни одно захоронение на могильнике Кызылбулак II не было потревожено, но и не содержало других вещественных материалов, кроме керамической посуды. Исключение составляет захоронение женщины в ограде 1, хотя набор бронзовых изделий в ее погребении в сравнении с материалами соседнего могильника представляет собой рядовое захоронение.

В результате исследований могильников эпохи бронзы в верховьях ущелья Тургень было выяснено, что они являются составной частью крупного археологического комплекса и разделяются на основное (Кызыл-булак I) и выделяющее особую социальную группу (Кызылбулак II) кладбища.

Относительно развития могильника Кы-зылбулак I у А. Гасса имеется иное мнение. На основании проведенного статистического анализа – матричного по фактору отсутствия / присутствия, анализа повторяемости и серийного анализа, с привлечением таких параметров, как размер, форма и ориентировка ограды, наличие могильной ямы в ограде, длина, ширина, глубина, площадь и объем могильной ямы, ее ориентировка, наличие в могильной яме каменных подпорок, деревянной рамы и ее прекрытия, различия

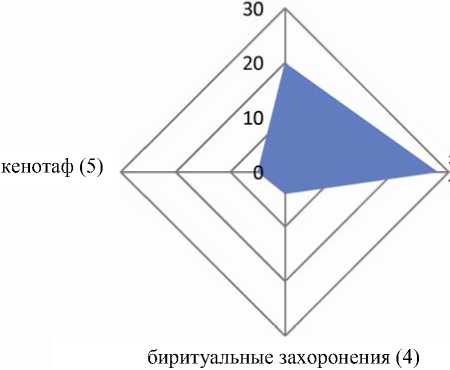

Рис. 17. Распространение могил по различному погребальному обряду на плане могильника Кызылбулак I (1997– 2009 гг.): 1 – захоронения по обряду кремации; 2 – захоронения по обряду трупоположения; 3 – биритуальные захоронения; 4 – кенотаф; 5 – разрушенное погребение; 6 – ограда без могильной ямы; 7 – пустая, безынвентарная могильная яма (?); 8 – жертвенник с керамикой захоронения по обряду кремации (20)

захоронения по обряду трупоположения (28)

Рис. 18. Распределение захоронений некрополя Кызылбулак I по погребальному ритуалу

погребений (кенотаф, одиночное, парное или коллективное захоронение, захоронения по ритуалу трупоположения, трупосожже-ния или биритуальность захоронения, когда в одной могиле захоранивались индивидуумы по обрядам трупоположения и кремации одновременно), половозрастные различия погребенных, месторасположение сожженных останков в могильной яме, поза и ориентировка скелетов, погребенных по обряду трупоположения, а также наличие погребального инвентаря (по категориям материала изготовления, формы и функционального предназначения) или его отсутствие, А. Гасс не смог подтвердить мнение о трех этапах функционирования могильника. Кызылбулак I конструктивно достаточно сложен. При этом результаты анализа показали, что основным и, вероятно, первоопределяющим различием могил является ритуальная практика захоронения того или иного индивидуума.

Статистические данные вырабатывались исходя из анализа всех 57 погребений, включавших могилы с трупоположением, кремацией, биритуальными захоронениями и кенотафами. При рассмотрении вариантов погребального ритуала удалось выявить, что погребения с трупоположениями (рис. 17– 18) являются доминирующими (49 %, 28 из 57 погребений). По этому обряду были захоронены как взрослые, так и дети независимо от их половой принадлежности. Известны как одиночные, так и парные захоронения. Размеры могильных ям и их ориентировка не выделялются из остальных погребений. Погребальный инвентарь во всем разнообразии встречается в погребениях данного вида независимо от пола и возраста погребенного. Но примечательным является тот факт, что почти все погребения, совершенные по обряду трупоположения, встречаются только в северо-западной половине могильника, тогда как погребения с кремацией (20 погребений, 35 %; рис. 18) занимают юго-восточную половину некрополя (см. рис. 17). Дальнейшего различия в погребениях с кремированными индивидуумами выявить не удалось.

В центре могильника, являющегося буферной зоной между частями некрополя с погребениями по обрядам трупосожжения или трупоположения, находятся могилы с биритуальными погребениями (4 погребения, 7 %; см. рис. 17–18). Дальнейших различий в могильных ямах с биритуальными погребениями выявить также не удалось.

Кроме различного месторасположения погребений, проведенных по разным ритуалам, в системе одного могильника удалось выявить некоторые различия в размерах погребальных конструкций, находящих, впрочем, логичное объяснение. Погребения с парными и коллективными захоронениями были немного крупнее погребений с одиночными захоронениями, а погребения детей были несколько меньше погребений взрослых. При этом, поскольку основное количество детей было погребено по обряду трупоположения, детские могилы концентрируются в северо-западной половине могильника.

Других различий, связанных как с полом или возрастом погребенных, так и с набором погребального инвентаря, выявить не удалось. В первую очередь это вызвано недостаточно большими сериями антропологических определений и малым количеством предметов, оставленных при погребенных.

В целом, можно отметить относительно небольшое разнообразие погребального инвентаря. Так, среди предметов из бронзы выделяются браслеты со спиралями на концах, кованые серьги с раструбом, пластинки, подвески, амулеты и бусы. Бусы, найденные в погребениях могильника, изготавливались как из бронзы, так и из пасты. Среди керамики выделяются простые, изредка орнаментированные сосуды горшочных или баночных форм. К единичным находкам можно отнести амулеты из камня, костяные подвески, асыки, ракушки и кости животных.

Бронзовые браслеты со спиралями на концах были найдены только в двух могильных ямах среднего размера 6 в северной половине могильника. Наряду с браслетами в данных погребениях были обнаружены бусы из бронзы и керамика. Лишь в одном случае антропологически были определены как пол, так и возраст погребенного: молодая девушка ( juvenil ) 7, погребенная по обряду кремации в коллективном захоронении (погребение в ограде 40). Поэтому можно утверждать, что каких-либо закономерностей относительно пола или возраста погребенных, а также погребального ритуала в погребениях с подобными браслетами выявить не удалось по причине отсутствия информативных источников.

Кованые бронзовые серьги с раструбами в количестве 7 штук были найдены как в могилах средних и крупных размеров с одиночными погребениями, так и в кенотафах. Антропологически с подобными серьгами определен лишь один скелет – мужчина среднего возраста ( matur II ), погребенный по обряду трупоположения в скорченном виде на правом боку (погребение 1 ограды 9). В остальных случаях, не учитывая кенотафа в ограде 3 (зафиксирован как погребение 1), речь идет о погребениях по обряду кремации. В могилах с бронзовыми коваными серьгами были найдены также другие предметы из бронзы (лишь у кремированных индивидуумов), керамические сосуды и кости животных. По причине отсутствия половозрастных определений останков из этих могил преждевременно делать какие-либо выводы о значении подобных серег как символа чего-либо.

Остальные предметы из бронзы, а также пастовые бусы встречаются в могильных ямах всех размеров у взрослых и детей, независимо от половой принадлежности или погребального обряда.

В итоге, по нашему мнению, выделить бронзовые предметы как определенный половозрастной или социальный маркер на основании имеющихся данных невозможно.

Предметы из керамики представлены горшкообразными или баночными сосудами. Сосуды горшкообразной формы встречаются в погребениях всех типов на всей территории могильника. Единственная закономерность, которую удалось выявить, касается месторасположения подобного сосуда в могильной яме. В погребениях, проведенных по обряду трупоположения, горшки находились около черепа скелета, а в могильных ямах с кремированными останками – на противоположной от них стороне ямы.

Сосуды баночной формы обнаружены в могилах, расположенных в южной половине могильника, в основном у кремированных индивидуумов.

Дальнейших различий в могилах с горшками или банками ни относительно размера и характера могильной ямы, ни относительно половозрастной характеристики погребенных, ни по обряду погребения, а также другого, дополнительного погребального инвентаря выявить не удалось.

То же можно сказать и о захоронениях, где были обнаружены в незначительном количестве кости животных. Определены кости домашних (мелкого и крупного рогатого скота) и диких животных (нижние челюсти хищника и фрагменты рога оленя).

Что касается предметов, изготовленных из кости или ракушек, то их в целом не много. Они встречаются в могилах малых и средних размеров, расположенных в северной части могильника, и являются сопроводительным инвентарем в основной своей массе у взрослых мужчин ( adult II – matur I ), погребенных по обряду трупоположения. Асыки встречаются только у детей. При этом необходимо учитывать, что предметы из кости являются практически всегда единичными находками, и делать какие-либо выводы о конкретной половозрастной или социальной характеристике погребенных с подобными предметами мы считаем преждевременным. Можно отметить, что в рамках андроновской культурно-исторической общности на протяжении существования федоровской культуры на всей территории ее распространения в погребениях крайне редко встречаются орудия труда и останки животных (или какой-либо части животного). Этот феномен уже отмечался на примерах исследованных могильников федоровского времени Минусинской котловины, Западной Сибири и Средней Азии [Максименков, 1978. С. 63; Молодин, 1985. С. 102– 107; Потемкина, 2001. С. 70] и нашел подтверждение также в материалах раскопок с территории Юго-Восточного Семиречья.

Переходя к дальнейшей характеристике могильника можно сказать следующее.

Значительная часть могильных оград (65 %) имеет подпрямоугольную форму. Их размеры достигают от 0,6 × 0,8 до 7,0 × 5,6 м. Доминирующим направлением ориентировки оград являются линии запад – восток и северо-восток – юго-запад. В центральной части ограды находится одна могильная яма подпрямоугольной формы. Следует отметить, что в могильных ямах оград 2, 3, 7, 9, 10, 22 и 30 находилось по два раздельных погребения, обозначенных каменными выкладками или деревянными рамами, и имеющих иногда одну смежную стену или общее перекрытие.

В 74 % случаев (43 погребения) на дне могильной ямы фиксировалась деревянная рама, как правило, в один венец. Почти все эти рамы были перекрыты вдоль или поперек плахами-горбылями.

Ориентировка могильных ям повторяет ориентировку оград практически в том же пропорциональном соотношении. Но если среди оград встречается ориентировка север – юг, то могильных ям с такой ориентировкой нет вообще. Кроме того, встречаются могильные ямы, ориентированные по линии северо-запад – юго-восток. Имеется и одна яма округлой формы (подзахоронение в ограде 10). Могилы, ориентированные по линии северо-восток – юго-запад, встречаются только в западной половине могильника и содержат исключительно одиночные или парные захоронения по обряду трупо-положения.

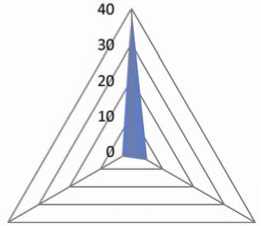

Чаще всего встречаются одиночные захоронения (83 %, 39 из 47 захоронений, без учета кенотафов и оград без могильных ям), хотя известны случаи парных, реже коллективных захоронений (рис. 19). При этом захоронения проводились как по обряду трупоположения, так и по обряду трупо-сожжения или биритуально. Могилы с одиночными захоронениями распространены по всей территории некрополя и содержали останки как детей, так и взрослых, независимо от их половой принадлежности. Доминирующим обрядом здесь являлось трупо-положение (67 %, 26 из 39 могил).

Могильные ямы с парными захоронениями (см. рис. 19) встречаются только в южной части могильника. Мужчины и женщины захоранивались вместе независимо от их возрастной категории. При этом встречались парные захоронения по обряду трупоположения (погребение 1 ограды 22) и парные захоронения по обряду кремации (погребение в ограде 11 или захоронение в крупном глиняном горшке К-4), биритуаль-ные захоронения (погребение в ограде 5 и погребение 1 в ограде 7). По причине недостаточно высокого числа антропологических половозрастных определений в могилах с парным захоронением делать дальнейшие выводы преждевременно.

Коллективные захоронения (см. рис. 19) были зафиксированы в трех могилах, размещенных в разных частях могильника. При этом в них находились дети и взрослые независимо от их пола. Были выявлены следующие обрядовые комбинации: три кремированных индивидуума в одной могильной яме (захоронение ограды 13), кремирован- одиночные захоронения (39)

коллективные захоронения (3)

парные захоронения (4)

Рис. 19. Распределение одиночных, парных и коллективных захоронений на могильнике Кызылбулак I

ные ребенок и подросток и один ребенок, погребенный по обряду трупоположения (основное захоронение ограды 10), парное захоронение по обряду трупоположения взрослых мужчины и женщины плюс кремированные останки девушки на уровне древней поверхности (захоронение в ограде 40).

В целом можно отметить, что из 58 индивидуумов, обнаруженных в могилах некрополя Кызылбулак I, по обряду трупопо-ложения было захоронено 33 человека независимо от пола и возраста, что составляет 57 % всех исследованных здесь индивидуумов. Кремироваными были соответственно 25 человек (43 %) также независимо от пола и возраста.

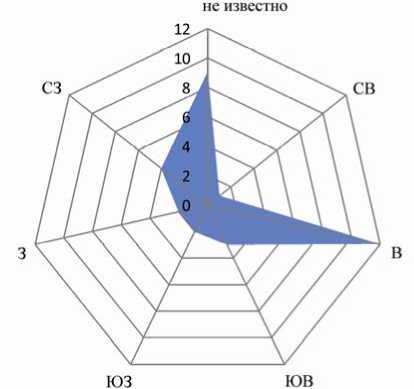

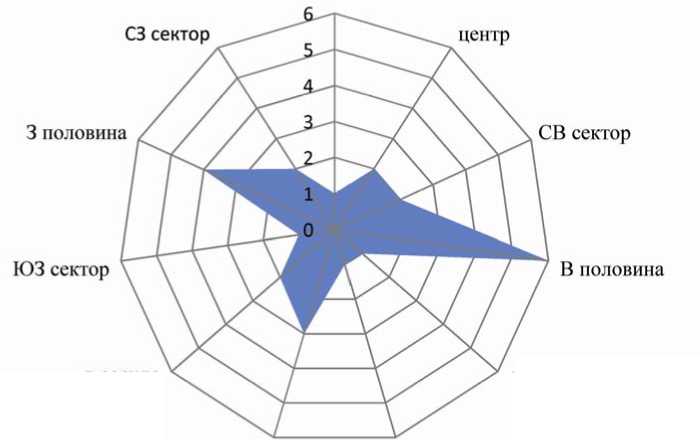

При рассмотрении погребений по обряду трупоположения выяснилось, что в 70 % случаев (23 человека) погребенные лежали в могиле скорченно, на левом боку. Еще один мужчина средних лет (matur II) находился в могиле скорченно, но на правом боку (погребение 1 ограды 9). У оставшихся 9 индивидуумов ввиду плохой или частичной сохранности костей скелета реконструировать их позу при погребении не представлялось возможным. Практически треть погребенных разного пола и возраста лежала головой на восток (37 %, 12 из 33 погребенных) (рис. 20). Остальные же индивидуумы были погребены головой на запад, северо- или юго-запад, а также северо- или юго-восток. Ввиду плохой сохранности скелетов не имелось возможности установить ориентировку 9 последних погребенных. Ориентировка погребенного никак не связана с половозра- стными различиями, набором погребального инвентаря или размером могильной ямы.

Кремированные останки чаще всего находились в восточной части могилы (24 %, 6 из 25 погребенных), хотя они встречались и в западной (16 %, 4 человека) или южной (12 %, 3 погребенных) частях (рис. 21). Остатки сожжения одного или двух человек располагались также в центре могилы или были равномерно распределены по всему периметру могильной ямы, в северо-восточном, северо-западном, юго-восточном или юго-западном секторах, а также в заполне-ниии могильной ямы; еще по два индивидуума были погребены в крупных глиняных горшках (К-4 и К-9).

Рис. 20. Ориентировка головы погребенных по обряду трупоположения на могильнике Кызылбулак I

в сосуде заполнение могилы

Ю половина

1ОВ сектор

Рис. 21. Могильник Кызылбулак I

Месторасположение кремированных останков в могильной яме

В силу малого количества антропологических половозрастных определений сделать какие-либо выводы о половозрастной и отсюда вытекающей социальной градации кремированных погребенных, размещенных в разных секторах могильной ямы, возможности нет.

На основании статистического анализа появляются сомнения относительно введения хронологических этапов могильника. Наличие на могильнике 58 индивидуумов может соответствовать лишь небольшой общине, проживавшей или только здесь хоронившей своих членов в довольно непродолжительный промежуток времени. Поэтому выделение хронологических этапов на данном конкретном примере является не корректным.

Скорее всего, различия как в погребальном инвентаре, так и в погребальном обряде в целом объясняются различной социальной ролью того или иного индивидуума в данном обществе. К тому же возможно некоторое влияние извне, со стороны родственного пришлого населения.

Длительное время вопрос как относительно-, так и абсолютно-хронологического развития Юго-Восточного Семиречья в эпоху бронзы оставался спорным. Отсутствие абсолютных, естественнонаучных датиро- вок приводило к тому, что исследователи были вынуждены оперировать лишь методами сравнительного анализа [Марьяшев, Горячев, 1999. С. 54–55]. При этом и здесь возникали разногласия. Так, на основе сравнения могильной конструкции, погребальной обрядности и инвентаря памятники кульсайского типа были внесены в круг ан-дроновской культурно-исторической общности [Там же. С. 44, 56; Parzinger, 2006. S. 504–506]. Основные традиции погребальной обрядности находят свои параллели в памятниках федоровской культуры Южной Сибири [Марьяшев, Горячев, 1999. С. 54] (ср.: [Максименков, 1978. С. 9, 17–31, 45. Табл. 22–26, 41–42]. Однако предположение Г. А. Максименкова о датировке данной культуры (этапа) в пределах Минусинской котловины XVII–XIV вв. до н. э. не было поддержано другими исследователями эпохи бронзы Северо-Восточной Евразии, определяющими время существования федоровской культуры территорий Урало-Казахстанских степей, Центрального и Восточного Казахстана, а также Западной Сибири XIV–XIII вв. до н. э. [Молодин, 1985. С. 116; Зданович, 1988. С. 144–146]. Высказанную В. И. Мо-лодиным и Г. Б. Здановичем точку зрения поддержали и развили специалисты, исследующие бронзовый век Юго-Восточного

Семиречья [Марьяшев, Горячев, 1999]. Была разработана модель поэтапного продвижения носителей федоровской культуры в Семиречье и развития здесь кульсайской группы на основе смешения «федоровцев» с автохтонным населением на рубеже завершения федоровской культуры и этапа становления культур валиковой керамики, т. е. в пределах XII–X вв. до н. э., в период поздней (финальной) бронзы вплоть до переходного периода к раннему железному веку [Марьяшев, Горячев, 1999. С. 55; 2011. С. 326–327].

Однако исследования по абсолютной хронологии эпохи бронзы Сибири и сопредельных территорий Алтая, Северного Казахстана и Южного Урала, начатые в конце 90-х гг. прошлого столетия и ведущиеся по наши дни, показали, что первоначальные предположения о датировании различных культур (этапов) эпохи бронзы должны быть удревлены на 400–600 лет с поправками на конкретно исследуемый регион [Görsdorf et al., 1998. S. 73–78. Abb. 1; Görsdorf et al., 2001. P. 1116. Fig. 1–2; Görsdorf, 2003. S. 144–146. Abb. 1; Kuz’mina, 2007. P. 467–476; Schneeweiß, 2007. S. 25– 37, 215, 397–413. Abb. 16, 19; Kuzmina, 2008. P. 120–128; Молодин и др., 2008. С. 326– 328. Рис. 1; Кирюшин и др., 2009. С. 122. Рис. 1; Parzinger et al., 2009. S. 186–200. Abb. 145; Святко, Поляков, 2009; Svyatko et al., 2009; Gass, 2011. S. 83–86. Abb. 50–51; Молодин и др., 2011].

Исходя из результатов региональных исследований Южного Урала, среднего течения Оби и Иртыша в Западной Сибири, среднего течения Енисея в Южной Сибири, Северного, Центрального, Восточного и Южного Казахстана, а также Ферганской долины и верховьев Зеравшана и используя актуальные данные абсолютного радиоуглеродного датирования, Г. Парцингер разработал трехступенчатую межрегиональную схему хронологического развития эпохи бронзы Северо-Восточной Евразии [Parzinger, 2006. S. 245–525. Klapptafel II]:

-

• этап ранней бронзы (конец III – начало II тыс. до н. э.);

-

• этап средней бронзы (начало II – 2-я половина II тыс. до н. э.);

-

• этап поздней бронзы (2-я половина II и начало I тыс. до н. э.).

Сравнивая результаты новых калиброванных радиоуглеродных дат, полученных на материалах из различных областей Сибири, Г. Парцингер пришел к выводу о том, что «традиционные» хронологические представления о среднебронзовой федоровской культуре андроновской культурно-исторической общности, а также еловской и суз-гунской культурах, относящие эти культуры ко 2-й половине II тыс. до н. э., значительно завышены и могут быть удревлены до 1-й половины II тыс. до н. э. [Parzinger, 2006. S. 360–410]. Соответственно до середины II тыс. до н. э. может быть удревлена и нижняя граница поздней бронзы, с чем нельзя не согласиться. Однозначно определить даты верхней границы поздней бронзы и переходного этапа к раннему железному веку для большинства регионов Северо-Восточной Евразии на текущий момент трудно по причине отсутствия достаточно убедительного банка данных калиброванных радиоуглеродных дат [Parzinger, 2006. S. 446–519].

Исходя из этого и опираясь на тот факт, что объекты кульсайского типа Юго-Восточного Семиречья находят большое количество параллелей в памятниках федоровской культуры андроновской культурноисторической общности как в погребальной обрядности, так и в погребальном инвентаре (кованые серьги с раструбром из бронзы, бронзовые браслеты со спиралевидными окончаниями, форма керамики и практически полное отсутствие в могилах орудий труда и костей животных), можно предположить, что кульсайская группа памятников родственна и синхронна федоровской культуре и соотносится, таким образом, с этапом средней бронзы.

Данное предположение подтверждают и первые три калиброванные абсолютные даты, полученные на материалах поселения эпохи бронзы археологического комплекса Бутакты I, расположенного на юго-восточной окраине города Алматы [Марьяшев, Горячев, 2011. С. 317–319]. В качестве датирующего материала использовался древесный уголь, обнаруженный на уровне пола жилища 1 и происходящий из хозяйственной ямы этого жилища. Датировка материала проводилась в лаборатории археологической технологии при ИИМК РАН Санкт-Петербурга (Le) и в лаборатории геохимии изотопов и геохронологии при Геологическом институте РАН Москвы (GIN). При этом нами использовались радиоуглеродные датировки и проводилась повторная их ка-

Atmoiph«ric date from Re-mer et el (2004);OxC«l v3.10 Brook Ramtry (2005): cub r5 ld:12 prob usp(chroo)

Butakty 01 (Le-5638) 3330+35BP, ^^ -

Butakty 02 (GIN 12563a) 3 240±40BP *-^^.

Butakty 03 (GIN 12563) 3020±60BP ^®6^_^

2000CalBC 1500CalBC lOOOCalBC

Calibrated date

Рис. 22. Калиброванные радиоуглеродные даты, полученные на материалах археологического комплекса Бутакты I

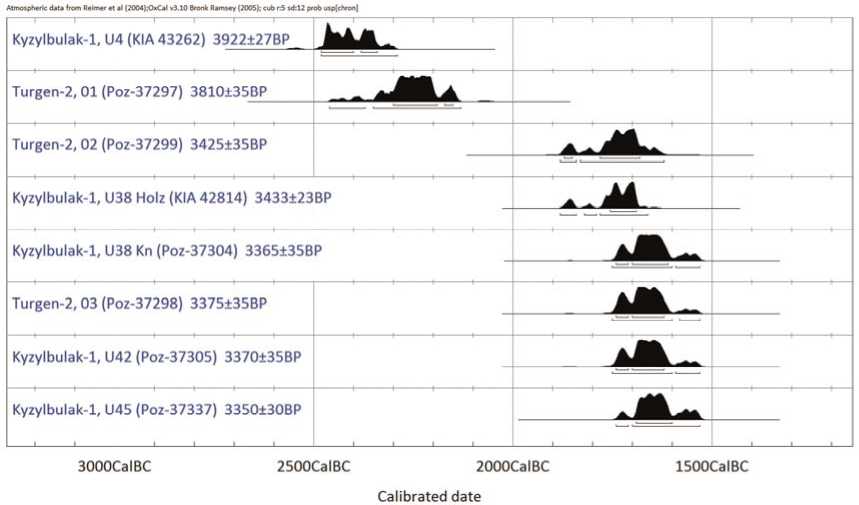

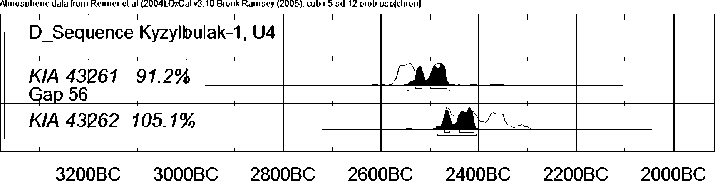

Рис. 23. Калиброванные радиоуглеродные даты, полученные на материалах могильника Кызылбулак I и археологического комплекса Тургень II

либровка посредством программы OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005) 8. В результате были получены три абсолютных временных интервала в диапазоне вероятности 2σ, охватывающих в целом XVII–XI вв. до н. э. (рис. 22). Таким образом, данные радиоуглеродного анализа дают XVII–XVI вв. до н. э. по древесному углю с пола жили- ща 1 (Butakty 01/ Le-5638), XVII–XV вв. до н. э. по древесному углю из хозяйственной ямы этого же жилища (Butakty 02/ GIN 12563a) и XV–XI вв. до н. э. также по древесному углю с пола жилища 1 (Butakty 03/ GIN 12563). По всей видимости, последняя дата отражает завершающий период существования данной жилой конструкции, тогда как первые две – его первоначальную фазу. При этом все три калиброванные даты могут быть включены во временной интервал федоровской культуры андроновской культурно-исторической общности (XIX (XVIII)– XIV вв. до н. э.).

Несмотря на наличие первых трех абсолютных дат с памятника эпохи бронзы Юго-Восточного Семиречья, их количество

68.2% probability

2470ВС (16.8%) 2460BC

2440BC (51.4%) 241OBC

95.4% probability

2485BC (95.4%) 2405BC

Agreement 105.1%

Calendar date

Calendar date

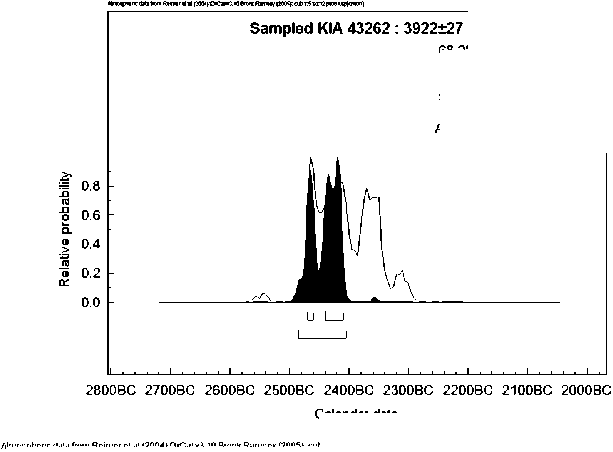

Рис. 24. Смоделированная календарная рубка дерева южной плахи рамы из погребения в ограде 4 могильника Кызылбулак I (калибровка и моделирование с применением «wiggle-matching» / OxCal v.3.10 Bronk Ramsey (2005); Atmospheric data from Reimer et al (2004))

не могло считаться достаточным для создания новой или подтверждения старой хронологической системы эпохи бронзового века в исследуемом регионе. С целью увеличения банка данных дат 14C для более подробного и детального рассмотрения хронологического развития нами были отобраны и продатированы дополнительные образцы древесного угля, дерева и человеческих костей с других памятников эпохи бронзы, таких как могильник Кызылбулак I и жилища с поселения на археологическом комплексе Тургень II (рис. 23; табл. 1).

Радиоуглеродный и ускорительно масс-спектрометральный анализ проводился в Лейбниц-лаборатории при университете им. Христиана Альбрехта (Киль, Германия) и в лаборатории радиоуглеродного датирования при университете им. Адама Мицкевича (Познань, Польша). В случае ограды 38 могильника Кызылбулак I нами был проведен дублирующий анализ в обеих лабора- ториях. Две пробы из древесной рамы, находившейся на дне могильной ямы, – внутреннее и внешнее годовые кольца, расстояние между которыми составило 79 годовых колец, были отобраны лабораторией дендрохронологии реферата научноестественных исследований при центральном отделе Германского археологического тнсти-тута 9 (Берлин) и переданы в кильскую лабораторию ускорительно масс-спектро-метрального анализа. С применением метода «wiggle-matching» для калибровки возраста древесины был определен календарный период рубки дерева в диапазоне вероятности 2σ (82,5 %), 1780–1660 calBC (KIA 42814). Выявление археологического возраста погребенного из этой же ограды

|

Проба |

Лабораторный номер |

Археологический памятник |

Материал |

Радиокарбонная датировка |

Калиброванный возраст по ± 2 σ, годы до н. э. (%) |

|

Kyzylbulak-1, U4 |

KIA 43261 KIA 43262 |

Могильник Кызылбулак-1, ограда 4 |

древесина |

3922 ± 27 BP |

2485–2405 cal BC *(95,4) |

|

Turgen-2, 01 |

Poz-37297 |

Комплекс Тургень-2, очаг в форме восьмерки западнее жилища 2 |

древесный уголь |

3810 ± 35 BP |

2460–2370 cal BC (5,1) 2350–2130 cal BC (90,3) |

|

Turgen-2, 02 |

Poz-37299 |

Комплекс Тургень-2, жертвенник 1, южнее кургана 7 раннего железного века |

древесный уголь |

3425 ± 35 BP |

1880–1840 cal BC (10,3) 1830–1620 cal BC (85,1) |

|

Kyzylbulak-1, U38 |

KIA 42814 |

Могильник Кызылбулак-1, ограда 38 |

древесина |

3433 ± 23 BP |

1880–1840 cal BC (9,8) 1820–1790 cal BC (3,1) 1780–1660 cal BC (82,5) |

|

Kyzylbulak-1, U38 |

Poz-37304 |

Могильник Кызылбулак-1, ограда 38 |

кость (Homo) |

3365 ± 35 BP |

1750–1600 cal BC (85,1%) 1590–1530 cal BC (10,3) |

|

Turgen-2, 03 |

Poz-37298 |

Комплекс Тургень-2, жилище 2, очаг |

древесный уголь |

3375 ± 35 BP |

1750–1600 cal BC (89,4) 1580–1530 cal BC (6,0) |

|

Kyzylbulak-1, U42 |

Poz-37305 |

Могильник Кызылбулак-1, ограда 42 |

кость (Homo) |

3370 ± 35 BP |

1750–1600 cal BC (87,2) 1590–1530 cal BC (8,2) |

|

Kyzylbulak-1, U45 |

Poz-37337 |

Могильник Кызылбулак-1, ограда 45 |

кость (Homo) |

3350 ± 30 BP |

1740–1710 cal BC (5,9) 1700–1530 cal BC (89,5) |

|

Butakty 01 ** |

Le-5638 |

Комплекс Бутакты I, жилище 1 |

древесный уголь |

3330 ± 35 BP |

1730–1710 cal BC (1,1) 1690–1510 cal BC (94,3) |

|

Butakty 02 |

GIN 12563a |

Комплекс Бутакты I, продуктовая яма внутри жилища 1 |

древесный уголь |

3240 ± 40 BP |

1620–1430 cal BC (95,4) |

|

Butakty 03 |

GIN 12563 |

Комплекс Бутакты I, жилище 1 |

древесный уголь |

3020 ± 60 BP |

1420–1050 cal BC (95,4) |

Смоделированный, потенциальный возраст рубки дерева (по ± 2σ). При калибровании использовался метод «wiggle-matching» при программной поддержке «OxCal version 3.10»,

Bronk Ramsey (2005, dataset intcal04.14c).

** Пробы Butakty (01–03) – радиоуглеродные даты взяты по: [Горячев, 2001. С. 57].

Схематичное представление хронологического развития Южного Урала, Северного и Центрального Казахстана в сравнении с развитием Юго-Восточного Семиречья в эпоху бронзы

|

Хронология, век до н. э. |

Южный Урал по: [Сальников, 1967] |

Центральный Казахстан по: [Маргулан и др., 1966] |

Урало-Казахстанские степи по: [Зданович, 1988] |

Центральный Казахстан по: [Кадырбаев, Кур-манкулов, 1992] |

Северный и Центральный Казахстан по: [Parzinger, 2006] |

Жетысу (Семиречье) * |

|

XXV–XIX |

Петровская (алакульская) культура |

Период ранней бронзы |

||||

|

Андроново-федоровская куль тура |

Период средней бронзы: федоровская культура АКИО, кульсай-сая группа |

|||||

|

XVIII |

Андроновская культура: федоровский этап |

Энеолит (меднокаменный век) |

||||

|

XVII |

АКИО петровская культура |

|||||

|

XVI |

Ранняя андроновская культура – нуринский этап = федоровская культура |

|||||

|

XV |

Андроновская культура: алакульский этап |

Алакульско-атасуская группа |

||||

|

АКИО алакульская культура |

Саргаринск ая культура = бегазы-дандыбаевская культура |

|||||

|

XIV |

Поздняя андроновская культура – атасуский этап = ала-кульская культура |

|||||

|

АКИО федоровская культура |

Федоровско-нуринская группа |

Период поздней бронзы: культура валиковой керамики АКИО (= алексеевско-саргаринский этап = бегазы-дандыбаевская культура в Центральном Казахстане) |

||||

|

XIII |

||||||

|

XII |

Переходный этап от андроновской культуры к поздней бронзе |

Алексеевско-саргаринская = бегазы-дандыбаевская группа |

||||

|

Андроновская культура: замараевский этап |

АКИО культура валиковой керамики |

|||||

|

XI |

||||||

|

X |

Бегазы-данды-баевский этап = карасукская и замараевская культуры |

|||||

|

IX |

Переходный период от бронзового к раннему железному веку |

|||||

|

VIII |

*

По мнению авторов статьи.

по кости путем радиоуглеродного анализа было определено в познаньской лаборатории (Poz-37304) – диапазон вероятности 2σ (85,1 %) 1750–1600 calBC. В результате калиброванный календарный отрезок охватил почти тот же период, что был выявлен лабораторией г. Киля.

Дальнейшие 14С даты, полученные из прогребений из оград 42 (Poz-37305) и 45 (Poz-37337) могильника Кызылбулак I, по древесному углю из жертвенника 1 (Poz-37299) и из очага жилища 2 (Poz-37298) на поселении эпохи бронзы археологического комплекса Тургень II, также отразили временные отрезки XIX–XVI вв. до н. э. (рис. 23; табл. 1), что соответствует этапу средней бронзы, относительно-хронологически соотносящемуся с федоровской культурой.

Календарная дата рубки дерева, из которого была построена рама в погребении ограды 4 могильника Кызылбулак I (KIA 43261 und KIA 43262), смоделированная на основе проведения «wiggle-matching» в Лейбниц-лаборатории г. Киля, соответствует XXV в. до н. э. (рис. 24; табл. 1). Даже с условием принятия во внимание эффекта длительного пользования или переисполь-зования дерева 2485–2405 calBC кажутся наименее вероятными, так как и форма, и конструкция могильной ямы, и погребальная обрядность, и погребенный инвентарь находят свои параллели с остальными погребениями могильника, которые в целом соответствуют погребальному ритуалу «фе-доровцев». К тому же если и воспринимать данную датировку как абсолютно верную, то возникают определенные сложности при объяснении существования могильника Кы-зылбулак I, состоящего из 57 захоронений с 58 погребенными с XXV по XVI в. до н. э., т. е. на протяжении 900–1000 лет. Таким образом, выявленная 14С дата не может быть нами принята, так как она, скорее всего, ошибочна.

Одновременно абсолютный временной отрезок, полученный на основе радиоуглеродного анализа древесного угля из очага восьмеркообразной формы западнее жилища 2 поселения эпохи бронзы археологического комплекса Тургень II (Poz-37297), охватывающий XXIV–XXII вв. до н. э., является вполне допустимым (см. рис. 23; табл. 1). Возможно, эта календарная дата отражает пока не известный нам период ранней бронзы Юго-Восточного Семиречья.

Суммарное сравнение как трех уже известных, так и вновь полученных калиброванных 14С дат, позволяет нам довольно четко представить абсолютно-хронологическое расположение памятников кульсайской группы в границах бронзового века (см. табл. 1). На основании полученых результатов естественнонаучного датирования можно достаточно уверенно предполагать, что известные поселения эпохи бронзы и синхронные им могильники появились и использовались в 1-й половине II тыс. до н. э. (XIX–XV вв. до н. э.). Этот временной отрезок соответствует периоду средней бронзы [Parzinger, 2006. Klapptafel II], т. е. времени существования федоровской культуры. По той причине, что федоровское население фиксируется на территории Южного и ЮгоВосточного Урала, всего лесостепного и степного поясов Западной и Южной Сибири, а также почти на всей территории Казахстана и в северных регионах Средней Азии [Зданович, 1988. С. 144; Parzinger, 2006. S. 360–410], можно достаточно уверенно предполагать, что Юго-Восточное Семиречье также входит в описанный ареал распространения «федоровцев».

Таким образом, высказанные ранее предположения об относительно-хронологической принадлежности памятников кульсай-ской группы преимущественно к периоду поздней (финальной) бронзы и датирование их XII–X вв. до н. э. [Марьяшев, Горячев, 1999. С. 55; Марьяшев, Горячев, 2011. С. 326– 327], можно считать не подтвердившимися.

Но одновременно необходимо учесть и тот факт, что в заполнении жилищных ям полуземлянок поселения эпохи бронзы археологического комплекса Тургень II было выявлено два стратиграфических слоя. В нижнем, наиболее древнем, слое были обнаружены фрагменты керамики, соответствующие по форме керамике федоровской культуры с той лишь разницей, что практически ни один сосуд не имел орнаментации, столь характерной для всего периода ее существования в рамках андроновской культурно-исторической общности по всему ареалу ее распространения. В верхнем же слое жилых конструкций встречалась как описанная выше керамика, так и фрагменты сосудов, по форме напоминающих горшки и банки «федоровцев», но украшенных под венчиком или по шейке налепным валиком, косыми или вертикальными насечками, ног- тевыми вдавлениями или прочерченными треугольниками [Горячев, 2011б. С. 257– 262]. Декор такого типа в верхней части изделий имеет ряд параллелей с орнаментацией сосудов периода общности культур валиковой керамики поздней бронзы Центрального, Северного и Восточного Казахстана, таких, например, как бегазы-дан-дыбаевская или саргары-алексеевская [Parzinger, 2006. S. 504; Варфоломеев, 2011].

Еще два хорошо сохранившихся сосуда с налепным валиком, орнаментированным «сеточкой», были обнаружены в западной половине помещения «комплекса ритуально-культового назначения» Тургень II [Горячев, 2011б. С. 258–264. Рис. 4, 13–14 ]. Оба горшковидных сосуда как по форме, так и по пропорциональному строению, сильно напоминают федоровскую керамику андро-новской культурно-исторической общности Северо-Восточной Евразии. Однако способ орнаментации шейки сосудов можно считать типичным для позднебронзовой керамики саргары-алексеевской культуры ЮгоВосточного Урала и Зауралья [Parzinger, 2006. Abb. 146, 1 , 9 ], а также Северного Казахстана [Зданович, 1988. Рис. 10; 11; 20, 1 , 7 , 9 ; 21, 3 ] или бегазы-дандыбаевской культуры Центрального Казахстана [Варфоломеев, 2011. Рис. 1, 2 , 9 , 15 ; 3, 5 , 10 ; 5, 1 ]. При этом внутри помещения «комплекса ритуально-культового назначения», был обнаружен бронзовый браслет с высокими спиралевидными окончаниями [Горячев, 2011б. Рис. 4, 1 ], являющимися характерной датирующей чертой подобных украшений из погребений Северного Казахстана и Прито-болья [Зданович, 1988. Табл. 10Б, 7 , 15 ; 10В, 18 ; Потемкина, 1985. Рис. 88, 10–11 ], Центрального Казахстана [Маргулан и др., 1966. С. 114, 273. Табл. XII, LV, 20–27 ; Кадырбаев, Курманкулов, 1992. С. 84, 86; Ткачев, 2002. С. 247. Рис. 69, 25–26 , 30–31 , 71, 36– 37 , 96, 28 ], Зауралья [Parzinger, 2006. S. 361. Abb. 117, 20 ] и Западной Сибири [Косарев, 1981. Рис. 59; Молодин, 1985. С. 64. Рис. 31, 1–8 ; Косарев, 1987. Рис. 111; Parzinger, 2006. S. 370. Abb. 122, 12 ], а также Ташкентского оазиса [Кузьмина, 1966. Табл. XIV, 15 ; XVIII], и относящихся к федоровской традиции памятников андроновской культурноисторической общности [Зданович, 1988. Табл. 10Б, 10В; Аванесова, 1991. Рис. 52].

Среди 39 сосудов федоровского облика, из 40 обнаруженных в жертвенных закладах на могильнике Кызылбулак I, доминируют изделия без следов орнаментации (32 сосуда). У двух сосудов из жертвенника 21 (К-21; рис. 8, 6) и сосуда из жертвенника 40 (К-40; рис. 8, 4) – типичная федоровская орнаментация выделяется наиболее ярко (ср.: [Маргулан и др., 1966. Табл. I, 1–4, LX; Мо-лодин, 1985. Рис. 43, 6, 44, 2, 7, 45, 2, 46, 2–5; Зданович, 1988. Рис. 2, 2–13, 9, 5, 26, 39, 1–6, 40, 7. Табл. 10В, 22–27]. Еще один сосуд из жертвенника 37 (К-37; рис. 14, 8) наряду с внешней формой федоровской традиции украшен налепным валиком на шейке, а сосуд из жертвенника 10 (К-10; рис. 14, 7) по форме и орнаментации валиком имеет прямые параллели с позднебронзовой керамикой бегазы-дандыбаевской культуры Центрального Казахстана [Маргулан и др., 1966. Табл. LIX, 3; Parzinger, 2006. Abb. 164, 9; Варфоломеев, 2011. Рис. 2, 1, 5].

Исходя из этих фактов можно предположить, что памятники кульсайской группы Юго-Восточного Семиречья являются региональным вариантом развития федоровской культуры и датируются 1-й половиной II тыс. до н. э. (XIX–XV вв. до н. э.). Единичные находки керамики федоровского облика, но с налепным валиком на верхней части сосуда, свидетельствуют о появлении инноваций в исследуемом регионе, связанных с позднебронзовым периодом общности культур валиковой керамики. Таким образом, памятники кульсайской группы доживают до переходного периода этапов средней и поздней бронзы.

Дальнейшее же развитие региона на протяжении этапа поздней (финальной) бронзы и переходного периода к эпохе раннего железа на текущий момент не подкреплено ни однозначным археологическим материалом, ни тем более абсолютными радиоуглеродными датами и нуждается.

А. Гассом предлагается новая схема хронологического развития Юго-Восточного Семиречья, основанная на относительной параллелизации развития соседних регионов в период бронзового века и полученных нами каллиброванных 14С дат (табл. 2).

Список литературы К вопросу о типологии и хронологии могильников эпохи бронзы в высокогорной зоне Заилийского Алатау

- Абдулганеев М. Т., Кирюшин Ю. Ф., Лузин С. Ю., Шамшин А. Б. Могильники развитой и поздней бронзы на Ближних Елбанах//Погребальный обряд древних племен Алтая: Сб. науч. тр. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 1996. С. 11-19.

- Аванесова Н. А. Серьги и височные подвески андроновской культуры//Первобытная археология Сибири. Л.: Наука, 1975. С. 67-72.

- Аванесова Н. А. Культура пастушеских племен эпохи бронзы азиатской части СССР (по металлическим изделиям). Ташкент: Фан, 1991. 200 с.

- Арсланова Ф. Х. Погребения эпохи бронзы Зевакинского могильника//Первобытная археология Сибири. Л.: Наука, 1975. С. 73-78.

- Варфоломеев В. В. Относительная хронология керамических комплексов поселения Кент//Вопросы периодизации археологических памятников Центрального и Северного Казахстана: Сб. науч. тр. Караганда, 1987. С. 56-68.

- Варфоломеев В. В. Культура валиковой керамики алтайско-казахстанских степей//Исторический опыт хозяйственного и культурного освоения Западной Сибири: Сб. науч. тр. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2003. Кн. 1. С. 269-274.

- Варфоломеев В. В. Бегазы-дандыбаевская культура степей Центральной Азии//Археология Казахстана в эпоху независимости: итоги, перспективы: Материалы междунар. науч. конф., посвящ. 20-летию независимости Республики Казахстан и 20-летию института Археологии им. А. Х. Маргулана. Алматы, 2011. Т. 1. С. 210-240.

- Виноградова Н. М. Отчет о работе по изучению памятников бронзового века. ЮТАЭ (1978 г.)//Археологические работы в Таджикистане. Душанбе: Дониш, 1984. Вып. XVIII (1978 г.). С. 74-83.

- Виноградова Н. М., Кузьмина Е. Е. Контакты степных и земледельческих племен Средней Азии в эпоху бронзы//Восточный Туркестан и Средняя Азия в системе культур древнего и средневекового Востока. М.: Наука, 1986. С. 126-151.

- Генинг В. Ф., Ещенко Н. И. Могильник эпохи поздней бронзы Черноозерье-1//Из истории Сибири. Томск, 1973. Вып. 5. С. 53-64.

- Горячев А. А. О погребальном обряде в памятниках кульсайского типа//История и археология Семиречья. Алматы, 2001. Вып. 2. С. 45-62.