К вопросу о верхней дате существования гляденовской культуры: динамика культурной трансформации

Автор: Перескоков Михаил Львович

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Археология

Статья в выпуске: 1 (48), 2020 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются вопросы определения верхней даты существования гляденовской культуры в Среднем Прикамье. Обсуждаются теоретические подходы к определению основных признаков культуры, причин их смены и факторов, влияющих на это. Трансформация гляденовской культуры в раннесредневековые культуры Прикамья (ломоватовскую и неволинскую) представляется как сложный и постепенный процесс, связанный как с естественными факторами (изменение климата, сокращение ресурсной базы) так и с социально-экономическими изменениями (появление инокультурных воинских групп, изменивших социальную структуру гляденовского общества и погребальные традиции), внутренними конфликтами. Все это привело к локальным миграциям гляденовского населения и формированию на его основе туйско-гаревского локального варианта - ломоватовской культуры, а на основе сылвенской территории - неволинской культуры. В тот же период происходит упадок в центральном локальном варианте гляденовской культуры - пермском. Широкая долина р. Камы в ходе изменения климатических условий в рамках раннесредневекового климатического пессимума, вероятно, становится непригодной для ведения хозяйства, и гляденовское население полностью покидает её в начале VI в., переселяясь в ареалы распространения ломоватовской и неволинской культур. Предложенная подробная хронология и периодизация финала раннего железного века в Пермском Прикамье позволяет соотнести верхнюю дату гляденовской культуры на большинстве территорий с комплексами культурно-хронологического горизонта Тураево - Кудаш и датировать ее первой четвертью V в., когда гляденовское население покидает территорию либо начинают формироваться постгляденовские культуры. Для центра гляденовской культуры - мулянской и качкинской территории пермского локального варианта и черновской территории осинского локального варианта - верхней датой можно считать V/VI вв. и соотнести со временем покидания гляденовским населением широкой долины р. Кама.

Гляденовская культура, культурно-хронологический горизонт тураево - кудаш, курганно-грунтовый могильник, костище, хронология

Короткий адрес: https://sciup.org/147246291

IDR: 147246291 | УДК: 902/904.(470.5) | DOI: 10.17072/2219-3111-2020-1-34-49

Текст научной статьи К вопросу о верхней дате существования гляденовской культуры: динамика культурной трансформации

Вводные замечания

Определение периода на рубеже раннего железного века и раннего Средневековья в Пермском Прикамье до настоящего времени вызывает у исследователей серьезные разногласия, основа которым была заложена еще в 50–80-е гг. XX в. Недостаточность датирующих вещей на поздних гляденовских костищах, отсутствие четко датируемых погребальных комплексов этого времени и вызвали противопоставление гляденовским древностям курганных погребальных комплексов, которые получили в литературе название «харинские», появление которых связывалось в основном с миграцией в Прикамье зауральского населения [ Генинг , 1959; Генинг, Голдина , 1973; Голдина , 2004]2. Курганные погребения харинского типа в Верхнем Прикамье В.Ф. Генинг и Р.Д. Голдина датировали V – первой половиной VI в. и связывали с харинским этапом ломоватовской культуры [ Генинг, Голдина , 1973. с. 87]. Аналогичные погребальные комплексы в Сылвенско-Иренском поречье Р.Д. Голдина соотносила с бродовской и верх-саинской стадиями неволинской культуры, которые датировала последней четвертью IV– V в. и VI в. соответственно [ Голдина , 2012, с. 206–207]. Основной исследователь гляденовских древностей Ю.А. Поляков верхнюю границу культуры определял VI в., а курганные погребения считал гляденовскими и относил их к её финальному этапу [ Поляков , 2001, с.19]. Таким образом, серьезные разногласия касаются не только финальной даты гляденовской культуры, но и

нижних дат раннесредневековых культур Пермского Прикамья. Предложенные даты смены не только культур, но и эпох соотносились лишь с появлением подкурганных погребений и сводились к этнокультурным процессам.

Сегодня стало очевидным, что смена культур Прикамья - сложный социокультурный процесс, вызванный различными факторами, как естественными (климатические, экологические, сокращение ресурсной базы и пр.), так и социально-экономическими, и изучение данного события представляется важнейшей задачей, которую не удастся решить без уточнения хронологии указанного периода. Мною была предложена подробная периодизация финала раннего железного века в Пермском Прикамье [ Перескоков , 2018а], констатировалось развитие раннесредневековых культур на гляденовской основе, однако вопрос о верхней дате гляденовской культуры отдельно не разбирался и, несомненно, заслуживает специального рассмотрения.

Теоретический аспект

Для понимания теоретических аспектов этого вопроса необходимо уточнить некоторые понятия. Чтобы провести хронологическую границу археологической культуры (в данном случае гляденовской), в первую очередь надо определить понятие археологической культуры. Определений этого термина много, но одним из наиболее удачных, хотя и достаточно общим является классическое определение А.Л. Монгайта: «археологическая культура - это условный термин, употребляемый археологами для обозначения комплекса археологических памятников, объединенных общим временем, общей территорией и характеризуемых общими чертами» [ Монгайт, 1955, с. 13-14]. Таким образом, археологическая культура, являясь определенным таксономическим уровнем анализа и осмысления археологического материала, отражает определенную стадию его развития (которое может быть неодинаково в разных его аспектах) [ Перескоков , 2014, с.378]. Ю.А. Поляков, аргументируя самостоятельность гляденовской культуры, ключевыми признаками ее считал тип и устройство жилища, керамику и её орнаментацию, погребальный обряд, уровень производительных сил [ Поляков , 1967. с.198–199]. Как уже отмечалось, стоит учитывать также единство территории, являющееся одним из ключевых признаков археологической культуры, и специфику святилищных комплексов (костищ), имеющую большое значение для гляденовской культуры. Отсюда смена археологических культур предполагает изменение этих признаков (всех или большинства), возможно, вследствие эволюционных изменений или внешних воздействий как естественного, так и антропогенного характера. За исключением ситуаций, связанных с гибелью культуры (например, гибель населения в результате природных и антропогенных катастроф и освоение территории инокультурным населением), изменения эти не могут произойти мгновенно. Так как они связаны с наиболее инертными и традиционными чертами жизни населения, то и переход от одной археологической культуры к другой, несомненно, требует переходного периода, если эти культуры имеют преемственность.

Появляющиеся инновации распространяются постепенно, и изменения происходят последовательно в разных признаках культуры, соответствуя общей тенденции развития и появлению (или заимствованию) принципиально новых технологий. Часть признаков может остаться и вовсе без изменений [ Массон , 1996, с. 39–40]. Большей изменчивости подвержены области, связанные с изменением технологий производства и модернизацией хозяйственных процессов (при технологических скачках), а также признаки материальной культуры, связанные с «модой». В то же время те традиционно работающие технологические схемы, где не появляется новых технологических решений, остаются неизменными и не подвергаются пересмотру. Изменения в них могут быть вызваны объективными факторами, такими как изменение природноклиматических условий, стихийные бедствия, войны.

Значительное изменение всех или большинства признаков культуры может быть связано с полной или частичной сменой населения, что также должно иметь обоснование, подтверждаться хронологией, отражаться в археологических признаках.

Признаки археологической культуры и её социально-экономический аспект

Подробный анализ материалов финала раннего железного века в Пермском Прикамье [ Перескоков , 2018] позволяет выявить динамику эволюции основных культурообразующих признаков.

Жилища и керамические комплексы рубежа раннего железного века и раннего Средневековья рассмотрены нами в отдельных работах [ Перескоков , 2011, 2015, 2018; Васильева , Мингалев, Перескоков , 2018]. Для них характерны две домостроительные традиции: долговременные бревенчатые дома, имеющие ряд конструктивных особенностей, и легкие каркасно-столбовые постройки для сезонной и промысловой деятельности. Их сосуществование продиктовано функциональным назначением построек, и нет необходимости связывать их с каким-то инокультурным влиянием. Обе традиции начинали складываться еще в ананьинское время, продолжали существовать на среднем и позднем этапах гляденовской культуры, в Средневековье, что прослеживается по данным этнографии [ Черных , 2008].

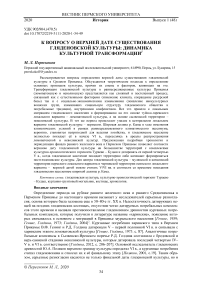

В то же время в VI–VII вв. отмечаются некоторые специфические элементы жилищ, связанные в основном с появлением каменных печей типа «чувал» (рис. 1) [ Черных , 2008, с.65–68]. Специфика таких отопительных устройств, как каменные печи на неволинских памятниках Сылвенско-Иренского поречья, может объясняться большим распространением по берегам рек бассейна р. Сылва природного камня, пригодного для строительства печей и выдерживающего высокие температуры. К таким породам можно отнести карбонатные породы, в первую очередь известняки, доломиты и кальцит, которые легко выдерживают температуру до 700–800 C°, достаточную для печей такого типа, причем при нагревании их прочность увеличивается. На территории других локальных вариантов гляденовской культуры данные породы залегают ниже и не имеют выходов в виде кор выветривания. Здесь наиболее распространенным камнем является кварцит в речных обнажениях, что и обусловило его частое применение в отопительных устройствах, но в основном его использовали для сооружения «каменок» – теплообменников, которые накапливали тепло, так как строить саму печь из галек достаточно проблематично. Сами же печи были глинобитными. Каркас строился из веток, затем обмазывался глиной, высушивался и обжигался.

Фиксация подобных объектов на территории гляденовской культуры затруднительно. Так как жилища были исключительно наземные или слабо углубленные, отопительные конструкции располагались на уровне пола или завышались для улучшения притока воздуха, а вследствие повсеместной распашки верхних горизонтов археологических памятников обычно полностью разрушались, поэтому они могут быть зафиксированы лишь по значительным скоплениям обломков глиняной обмазки. В ряде случаев такие объекты атрибутированы исследователями как открытые очаги, что вызывает сомнение. В соответствии с уровнем развития металлургии и металлообработки гляденовцы прекрасно знали физику горения, свойства глины и различных природных флюсов, без труда могли построить горн для выплавки черного металла из руды, умели использовать поддув, следовательно, соорудить примитивную печь для них не составило бы особого труда. Такие печи присутствуют в постройках на поселении-могильнике Мокинское I [ Васильева, Мингалев, Перескоков , 2018], в том числе с разрушенной пахотой «каменкой».

Таким образом, указанные особенности домостроительной традиции, появившиеся в VI– VII вв. в Сылвенско-Иренском поречье, можно считать технологическим приспособлением к окружающей сырьевой базе.

Анализ керамики показывает в целом единство керамических комплексов позднего этапа гляденовской культуры и начальных этапов раннесредневековых культур в Пермском Прика-мье3, за исключением некоторых незначительных различий, отражающих локальную специфику [ Перескоков , 2015; 2018, с. 84–88]. После VI в. эта локальная специфика усиливается и начинает отражать уже культурное своеобразие керамики неволинской и ломоватовской культур.

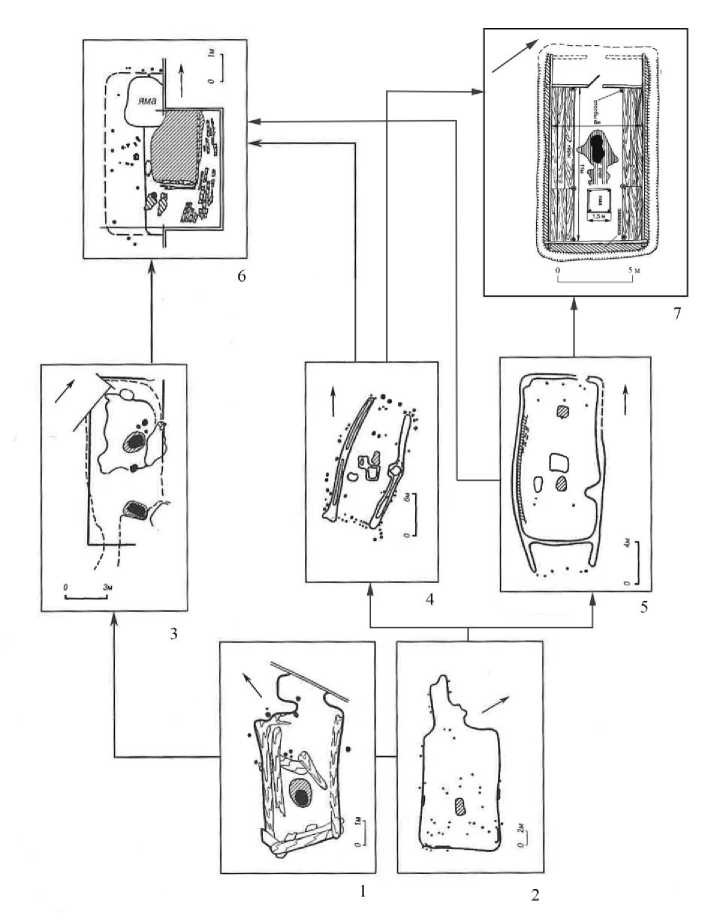

На позднем этапе гляденовской культуры происходит существенная трансформация погребального обряда (рис. 2). Характерный для раннего железного века обряд ингумации, с деревянными конструкциями в погребениях и наличием «домов мертвых», дополняется не свойственным этой территории обрядом обезвреживания погребенных, зафиксированным на Верх-не-Ирьякском и Мокинском могильниках, а также курганным обрядом. Это связано с притоком в Прикамье пришлых воинских групп4. В результате смешения местных и пришлых погребальных традиций формируется своеобразный погребальный обряд, который в дальнейшем станет характерным для всех могильников харинского типа, в котором сочетаются курганная и бес-курганная части. Курганы после растворения в местной среде собственно носителей обряда становятся критерием высокого статуса, а не «этническим маркером». Обряд сооружения кур- ганов идеологически сливается с местной традицией «домов мертвых» [Перескоков, 2015а; 2018, с. 33–44], что прослеживается на материале Мокинского могильника [Коренюк, Мельничук, Перескоков, 2011; Васильева, Мингалев, Перескоков, 2018, с. 111]. Развитие обряда обезвреживания погребенных и обряда кремации (менее распространенного, чем ингумация, но также характерного для Прикамья и особенно для Европейского Северо-Востока) порождает такие формы обряда, как частичная кремация, полная кремация, частичная ингумация [Перескоков, 2018, с.34–44].

Эти изменения сочетаются с эволюцией гляденовских костищ – специфических святилищ, связанных с масштабными жертвоприношениями животных (в основном домашних), принесением в жертву украшений, бус, наконечников стрел, вотивных предметов, которые являются отличительным признаком именно гляденовской культуры. Богатейшие на раннем этапе, к концу функционирования культуры они заметно беднеют и постепенно перестают функционировать.

Такая серьезная трансформация целого ряда консервативных обрядов имеет ряд причин. Наиболее важными из них, на мой взгляд, являются причины как естественного, так и социаль-ного-экономического характера. Раннему и среднему этапам гляденовской культуры соответствует период римского климатического оптимума, характеризующийся смягчением климата и потеплением. Увеличение численности гляденовского населения в первые века нашей эры, которое подтверждается резким увеличение количества памятников на территории пермского локального варианта, приводит к необходимости освоения новых территорий. Так, начинают активно осваиваться нижнее течение рек Сылва и Чусовая, а также территории туйско-гаревского локального варианта – бассейн рек Обва и Туйско-Гаревское поречье [ Перескоков , 2018, с.109].

Римский оптимум сменяется пессимумом раннего Средневековья, характеризующимся похолоданием, и соотноситься с появлением в Прикамье небольших групп тяжеловооруженных воинов – носителей курганного обряда погребения, которое связано с миграционными процессами эпохи Великого переселения народов, что ускоряет изменение социальной структуры гля-деновского общества. Постепенная деградация костищ, перенос части обрядовой деятельности на могильники, подтверждающийся появлением на могильниках жертвенников, аналогичных известным на костищах, вероятно, вызваны потерей доминирующей позиции в гляденовском обществе служителей культа, которая предполагается в раннегляденовский период. Представляется, что в этом процессе важную роль сыграло падение уровня жизни населения. В период расцвета костищ он был весьма высок, судя по значительному количеству домашнего скота, который приносился в жертву, а также по обилию металлопластики, бус и предметов импорта на костищах.

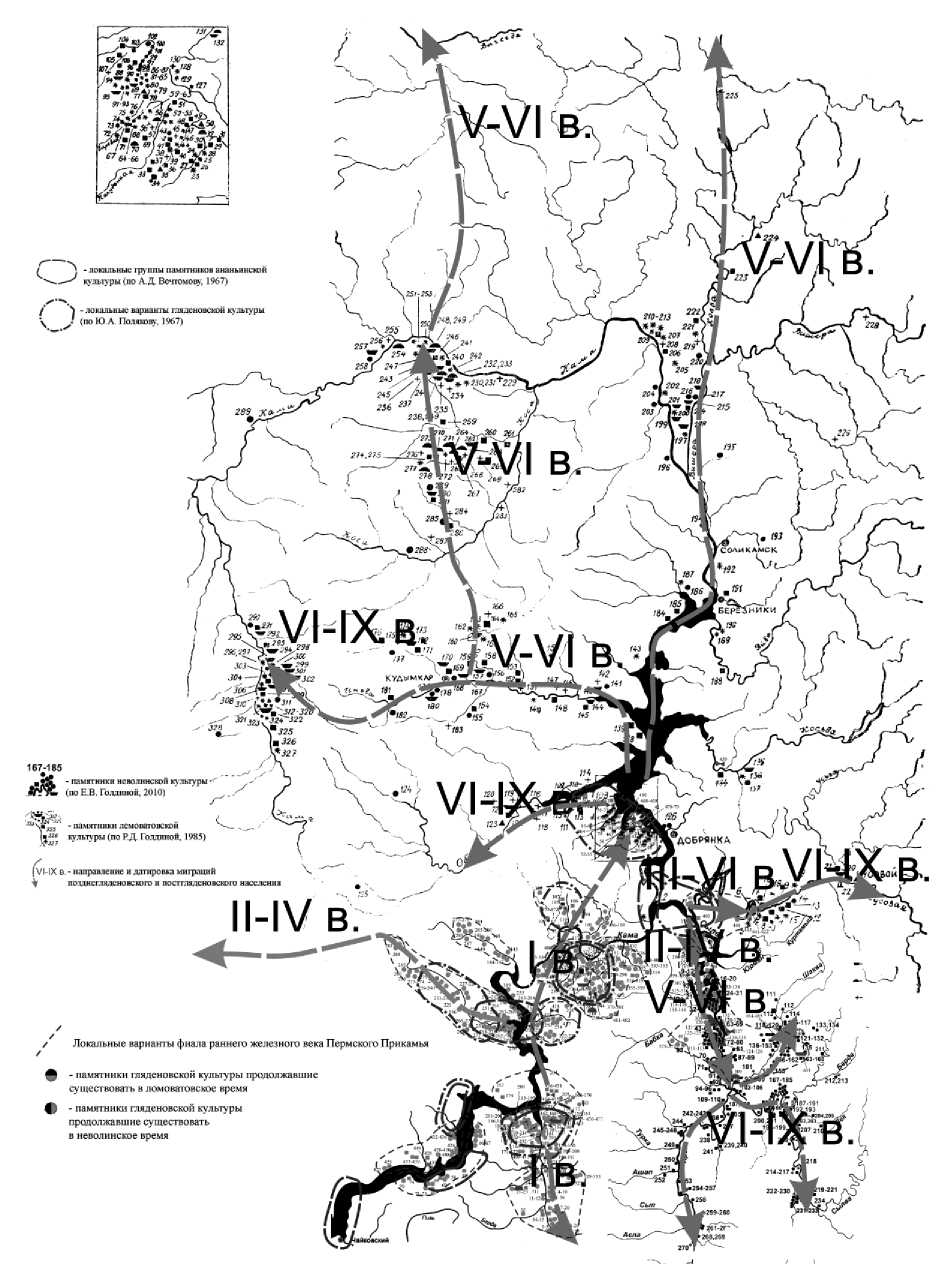

С первых веков нашей эры в связи с увеличением количества населения начинается борьба за территории широкой долины реки Кама, необходимые для животноводства. Нехватка пойменных земель заставила население осваивать поймы сначала крупных, а затем и более мелких притоков. Ухудшение климатических условий в IV–V вв. в Северном полушарии [ Голдина , 2004, с. 253; Седов , 1994, с. 297; Клименко , 2001] привело к похолоданию, увлажнению и заболачиванию пойменных лугов, что вызвало еще больший дефицит пастбищных территорий, которые являлись жизненно необходимым ресурсом. В это время отмечается появление большого количества городищ со сложной системой укреплений, состоящей из двух и более валов и рвов и значительного количества воинских погребений. Вероятно, борьба за все уменьшающиеся ресурсы, которые давала камская пойма, привели к вооруженным столкновениям между различными группировками гляденовского общества, что еще больше способствовало развитию внутренних миграционных процессов. Пик «колонизации» пришелся на V – первую половину VI в. В этот период позднегляденовское население осваивает территорию Сылвенско-Иренского поречья, Верхокамья, бассейн р. Косы, верхнего течения Камы, верховьев Камы [ Коренюк, Перескоков , 2012; Перескоков , 2013, 2018, с. 106–113]. К этому же времени относится появление позднегляденовского населения на территории Печорского и Вычегодского бассейнов, а также в бассейне р. Чепца. К концу V – началу VI в. широкая пойма р. Кама южнее устья р. Чусовой полностью заброшена, вероятно, вследствие полной непригодности пойменных территорий для ведения хозяйства.

Хронологический аспект

Созданная нами схема периодизации финала раннего железного века в Пермском Прикамье [ Перескоков , 2018, с. 89–105] предполагает деление гляденовской культуры на три этапа: ранний (III в. до н.э. – I в.), средний (I в.– начало III в.) и поздний (начало III в. – первая четверть V в.)

Остановимся на характеристике позднего этапа. К нему отнесены материалы второй и третьей выделенных хронологических групп.

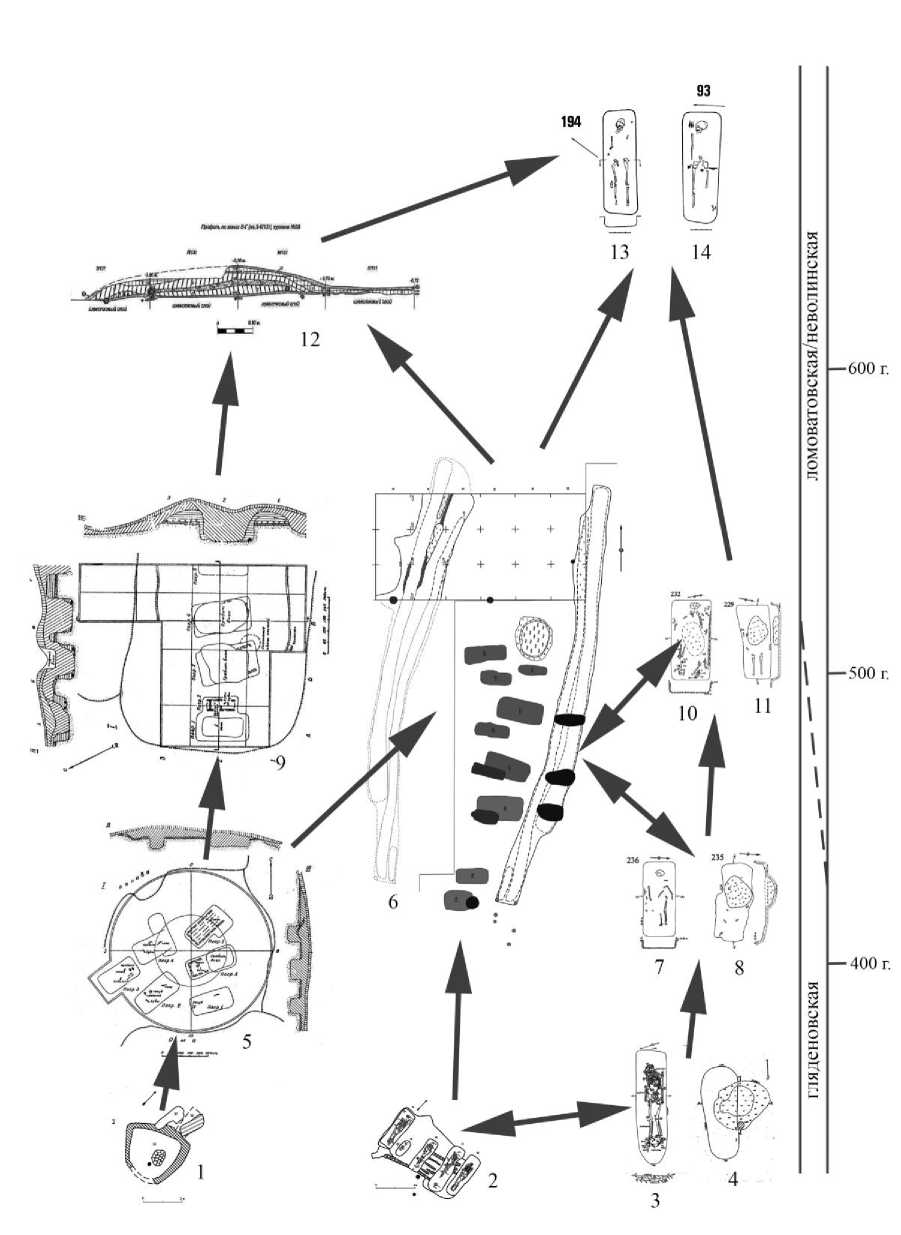

Вторая хронологическая группа (рис.3) включает комплексы из Красноярского, Верхне-Ирьякского, Мокинского могильников. Группа датируется началом III – серединой IV в., что основывается на появлении трехсоставных пряжек, выполненных в фасетированном стиле, с коротким прогнутым язычком, пряжек с расширением на язычке. Достаточно широкое распространение в это время получили крупные халцедоновые бусы и диски – навершия мечей. Интересны жертвенные комплексы (подарочные наборы), включающие крупную халцедоновую бусину, бисер, другие типы бусин, возможно, дополнительные предметы: бронзовые цепочки, украшения. Такие наборы в погребениях можно считать маркером данной хронологической группы [ Коренюк, Перескоков, Юкова , 2018]. Импортные вещи достаточно редки. Поясная гарнитура этого времени представлена в основном рамчатыми железными пряжками с коротким, не выступающим за рамку язычком, без щитка и со щитком.

Хронологическая группа характеризуется бедностью материальной культуры и своеобразным синкретизмом. С одной стороны, продолжают бытовать и развиваться местные архаичные типы вещей, принадлежностей костюма и украшений, с другой стороны, появляется достаточное количество предметов римского, сарматского и центрально-европейского круга. Причем помимо дальних импортов встречается значительное количество вещей, заимствованных у ближних соседей – родственных культур пьяноборского круга. Интересны воинские погребения ранней по времени части Мокинского могильника (89, 98, 105, 105), которые могут быть датированы серединой – второй половиной III в. и, вероятно, связаны с первой волной проникновения на территорию гляденовской культуры пришлых воинских групп. Материалы данной хронологической группы синхронизируются и дополняются материалами поздних костищ, частично материалами Гляденовского и Юго-Камского костищ, а также единичными находками на поселениях, которые в это время чрезвычайно бедны.

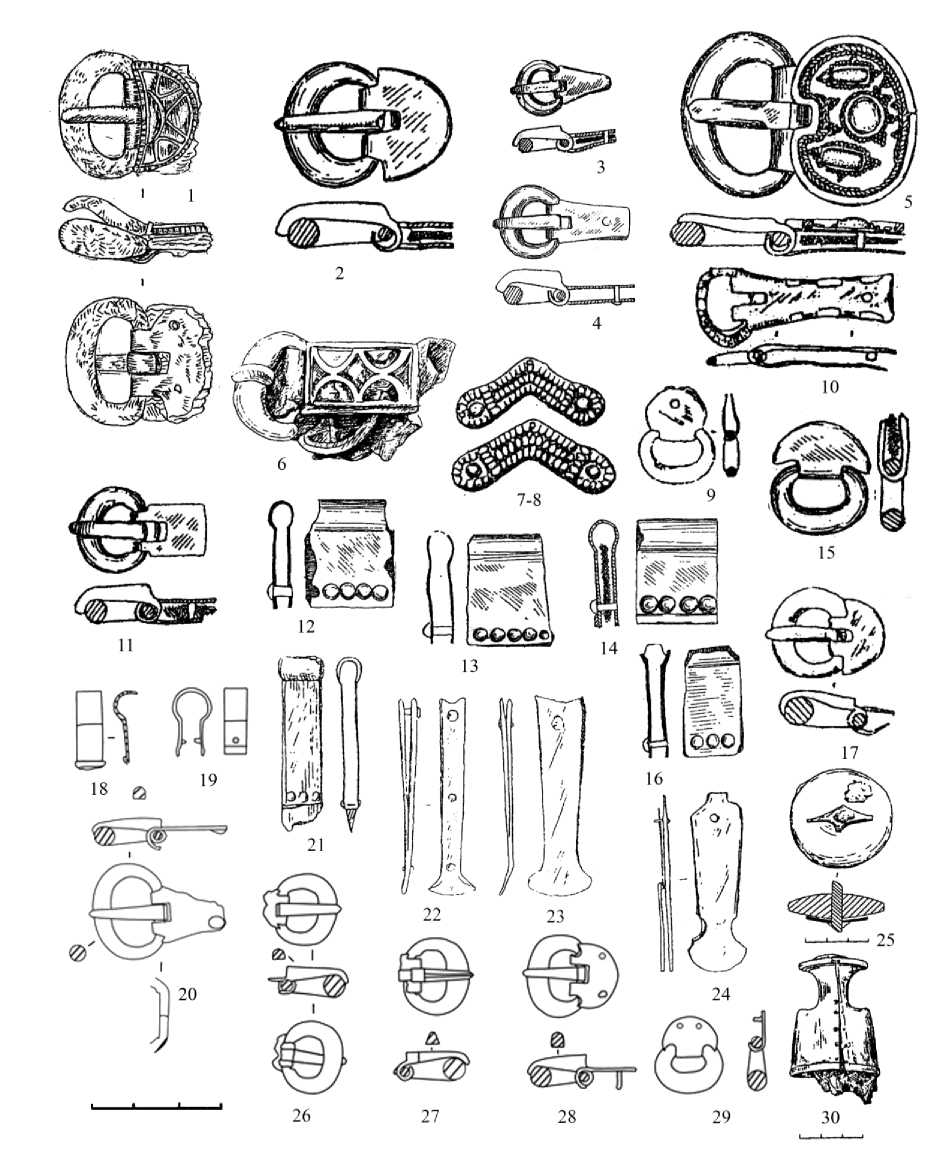

Третья хронологическая группа (рис. 3) представлена погребениями Красноярского, Ку-дашевского, Мокинского, Качкинского, Калашниковского, Бурковского и Бродовского могильников. В целом группа имеет облик второй группы и характеризуется развитием более ранних типов, эволюционирующих под влиянием импортных образцов. Вместе с тем обнаруживается широкий комплекс вещей, не характерных для Прикамья, связанных с появлением пришлых воинских группировок.

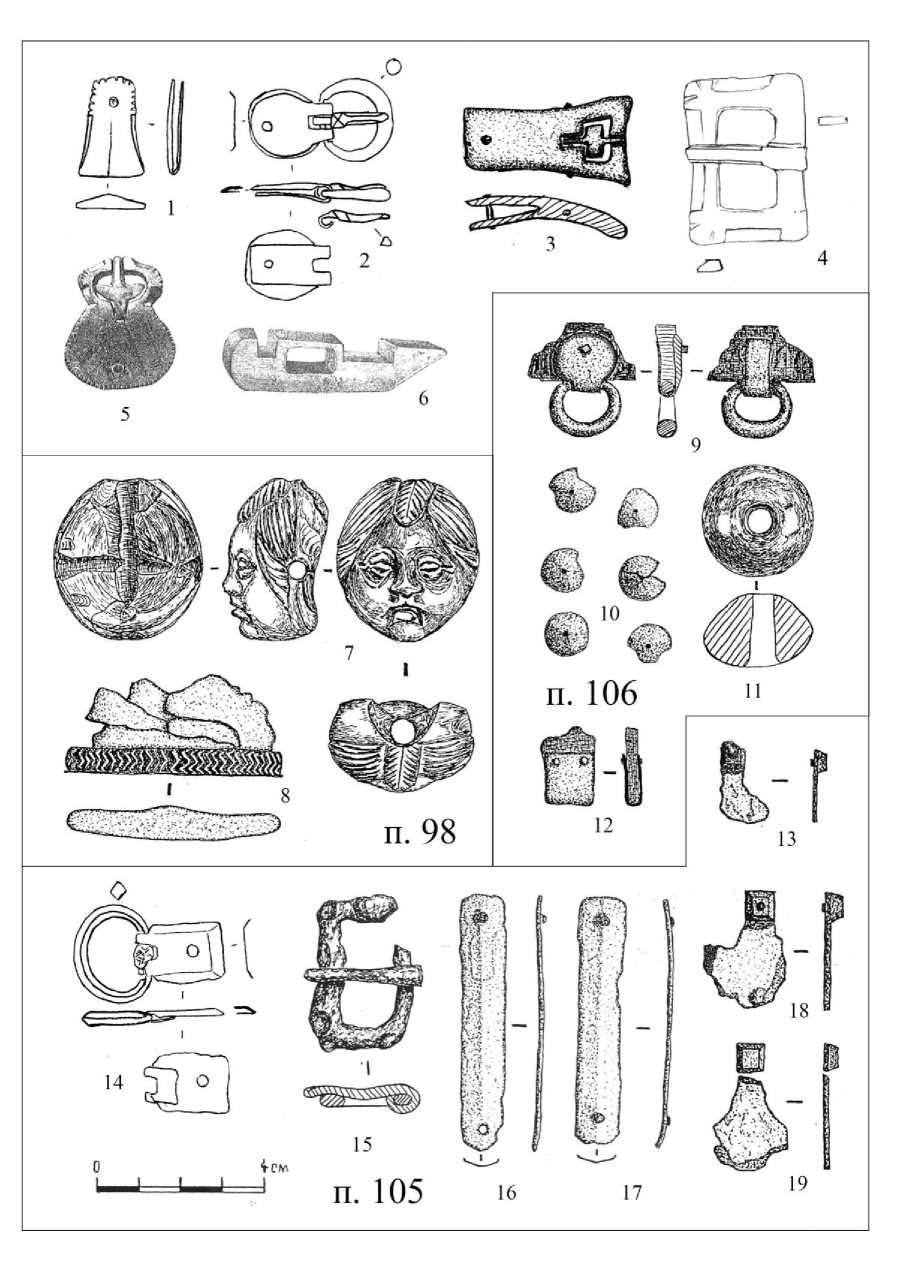

Набор вещей неоднороден, происхождение их относится к двум этапам. Вещи первого этапа характерны для позднесарматского (предгуннского) времени. Это сбруйные наборы коробчатых наконечников ремней малых размеров из Бродовского могильника (26/1), халцедоновые навершия мечей (рис. 4– 25 ) из Кудашевского могильника (17) [ Безуглов , 2000. с. 169–193], специфические накладки (рис. 4– 7 – 8 ) из Бродовского могильника (27/1) [ Боталов, Гуцалов , 2000, с. 53–54, 56], полихромная пряжка (рис. 4– 1 ) из Бродовского могильника (25/1) [ Малашев , 2000, с. 204; Овчинников , 2005]. По аналогии с позднесарматскими материалами, в частности, Тугозвоново, эту группу вещей можно датировать поздним IV в. [ Малашев , 2000, с. 204]. Причем, так как эти вещи явно попали на территорию Прикамья уже в комплексах и в очень короткий промежуток времени вместе с их носителями(!), они не должны запаздывать в отличие от ряда вещей предыдущего периода.

Для следующего этапа характерны пряжки с плотно прилегающим язычком, не выходящим за середину рамки (рис. 4–2–4, 11, 20,26–28), предметы полихромного стиля с перегородчатой инкрустацией (Мокинский, Кудашевский могильники) (рис. 4–1, 6), пряжки и накладки в форме лунниц (рис. 4–15–17, 28–29), выполненные в раннесасанидской традиции [Казанский, 2002, с. 193–197], связанные уже с предгуннским временем. Эту группу вещей можно датировать третьей четвертью IV – началом V в. Четко разделить комплексы не представляется возможным, так как некоторые наборы содержат вещи обеих групп, что, вероятно, связано с не- равномерностью и несинхронностью собирания комплекса вооружения и снаряжения носителями ввиду разности возраста и различия условий, что хорошо видно на материалах Кудашев-ского и Тураевского могильников. Эти комплексы нами предложено рассматривать в рамках культурно-хронологического горизонта Тураево – Кудаш [Перескоков, 2014, 2018, с. 104]. Материалы данной хронологической группы соответствуют финалу существования гляденовских костищ, а также с материалам ряда поселений (селище Пеньки, Горюхалихинское и Черновское I городища).

Выводы

Таким образом, начало позднего этапа гляденовской культуры связано с началом существования второй хронологической группы (начало III в.), которая отражает начало изменений в материальной культуре, заключающихся в исчезновении архаичных типов поясной гарнитуры, и началом постепенного включения Прикамья в Европейскую культурную традицию («моду»). Третья хронологическая группа включает вещи Тураевско-Кудашевского культурнохронологического горизонта при сохранении ряда вещей второй хронологической группы. Их появление не изменило общей тенденции развития материальной культуры. Наоборот, оно ее подтолкнуло. Приток большого количества импортных вещей был катализатором развития местных типов общеевропейского стиля. Вместе с тем уникальные вещи хронологического горизонта Тураево – Кудаш присутствуют во многих погребальных комплексах, но связаны они только с носителями этих вещей (пришлыми воинами), и рассматривать их надо как специфическое явление. Поэтому считаем обоснованным объединение второй и третьей хронологических групп в поздний этап гляденовской культуры . Верхняя граница этапа будет определяться временем прекращения активного функционирования гляденовских костищ. Это связано с изменением социальной системы в позднегляденовском обществе и трансформацией вождества, что повлекло за собой аккумуляцию богатств в руках правящей (воинской) верхушки, а не в руках жречества, и привело к постепенному упадку крупных святилищ и их трансформации в другие, более локальные и менее ресурсозатратные формы. Таким образом, границы позднего этапа существования гляденовской культуры можно обозначить началом III и первой четвертью V в., и её финал будут маркировать комплексы культурно-хронологического горизонта Ту-раево – Кудаш. В течение этого периода уже окончательно сформировались все локальные варианты и территории гляденовской культуры.

Следующий этап (четвертая хронологическая группа) характеризуется как переходный (вторая треть V – конец V в.), во время которого происходит дальнейшее развитие гляденов-ской культурной основы, в которую были включены новые формы социальной организации и новые элементы погребальной обрядности. Курганный обряд на этом этапе окончательно теряет этнический признак и становится признаком высокого социального статуса. Это период начала генезиса новых культурных образований, завершившийся к VII в., начала формирования их отличительных признаков. Представляется обоснованным разделить рассмотренные материалы географически на основании указанных ранее различий и локальной специфики, которая позднее стала ключевой в генезисе близкородственных ломоватовской и неволинской культур5. Вместе с тем необходимо констатировать их синхронность и близость (также близки к курганным погребениям поломской культуры и курганно-грунтовым могильникам в республике Коми). Различие в материальной культуре комплексов неволинской и ломоватовской культур отмечается в основном в керамическом материале, причем в рамках специфики локальных вариантов. Тем не менее на этом этапе происходит постепенное запустение поймы Камы в районе г. Пермь и самой густонаселенной территории гляденовской культуры – Мулянской, которая являлась её ядром и на которой расположено Гляденовском костище. Сформировавшиеся же на среднем и позднем этапах Туйско-Гаревской локальный вариант и сылвенская племенная территория становятся очагами формирования новых раннесредневековых культур, а расположенные на их территориях малые костища перестают активно функционировать. Находки на Га-ревском и Панкрашинском костищах вещей VII в. [ Лепихин , 2007, с. 111–112] говорят о том, что некоторые обрядовые действия сохранились и в ломоватовское время, и еще раз доказывают генетическую преемственность культур (рис. 5).

Таким образом, верхняя дата периода существования гляденовской культуры в Осинском локальном варианте, а также на территориях Туйско-Гаревского локального варианта и Сыл- венской территории, где начинается генезис раннесредневековых культур, маркируется временем появления погребальных комплексов культурно-хронологического горизонта Тураево – Кудаш, т.е. первой четвертью V в.

Для территории центрального варианта культуры – Пермского (Мулянской и Качкинской территорий), а также для Черновской племенной территории Осинского локального варианта верхнюю границу существования гляденовской культуры можно обозначить V/VI в., что документируется хронологией погребений Мокинского могильника [ Перескоков , 2018а; Мингалев, Мингалева, Перескоков , 2019], соотнеся её со временем покидания широкой долины р. Кама гляденовским населением, что хронологически соответствует негативным климатическим изменениям, связанным с пессимумом раннего Средневековья. До VI в. сохраняются лишь памятники микрорегиона вокруг городища Черновское I (Черновская территория Осинского локального варианта), что, вероятно, связано с их расположением на водном пути по малым рекам от Камского берега к Туйско-Гаревскому и Обвинскому микрорегионам формирующейся ломоватовской культуры.

Рис. 1. Типо-хронологическая схема развития древнепермского жилища (по Е.М. Черных, 2008, рис. 80, с дополнениями автора). 1. Аргыжское городище; 2. Заюрчим I; 3. Городище Чеганда II 4; Зародятское селище; 5. Федотовское городище; 6. Городище Иднакар; 7. Роданово городище

Рис. 2. Схема эволюции погребального обряда в Пермском Прикамье на рубеже раннего железного века и раннего Средневековья. 1–4. Могильник Верхний Ирьяк, раскопки С.Н. Коренюка (по М.Л. Перескокову, 2018); 5, 9. Могильник Качка (по В.Ф. Генингу, 1959а); 6–8, 10–11. Мокинский могильник (по М.Л. Перескокову, 2018; Васильевой, Мингалеву, Перескокову, 2018); 12. Могильник Чазево I (по В.В. Мингалеву. 2011); 13–14. Неволинский могильник по Р.Д. Голдиной, 2012)

Рис. 3. Поздний этап гляденовской культуры. 1–3, 7–19. Мокинский могильник; 4. Ильинский музей; 5–6. коллекция Теплоуховых (1 – п. 93; 2–3. Мокинский могильник, находки вне комплексов; 1–2. рисунки М.Л. Перескокова с оригиналов; 4. Ильинский музей, рисунок А.А. Красноперова с оригинала; 5–6. коллекция Теплоуховых (по Спицыну, 1901); 7–19. раскопки Н.В. Соболевой, 1990, рисунки А.Е. Старкова (по М.Л. Перескокову, 2018а)

Рис. 4. Финал гляденовской культуры. Культурно-хронологический горизонт Тураево – Кудаш. 1, 18–20, 26–29. Мокинский могильник; 9–10, 17, 21–24, 25, 30. Кудашевский могильник;

2–5, 7–8, 11–16. Бродовский могильник. 1. Раскопки Н.В. Соболевой, 1991. (по М.Л. Перескокову, 2018); 18–20, 26–29. Раскопки М.Л. Перескокова, 2013 (по В.В. Мингалеву, М.Л. Перескокову, 2014); 9–10, 17, 21–24, 25, 30 (по О.А. Казанцевой, 2004а; 2004б); 2–5, 7–8, 11–16 (по Р.Д. Голдиной, 1986)

Рис. 5. Развитие племенных территорий в Пермском Приуралье в раннем железном веке

и расселение позднегляденовского и постгляденовского прапермского населения в раннем Средневековье (по М.Л. Перескокову, 2018)

Список литературы К вопросу о верхней дате существования гляденовской культуры: динамика культурной трансформации

- Батуева Н.С., Шмуратко Д.В. Керамические традиции памятников харинского времени в Пермском Предуралье: однотипность или разнообразие? // Самарский научный вестник. 2018. №1 (22). С. 149-156.

- Безуглов С.И. Позднесарматские мечи (по материалам Подонья) // Сарматы и их соседи на Дону: Матер. и исслед. по археологии Дона. Ростов н/Д: ООО "Терра", НПК "Гефест", 2000. Вып. I. С.169-193.

- Боталов С.Г., Гуцалов С.Ю. Гунно-сарматы Урало-Казахстанских степей. Челябинск: Рифей, 2000. 269 с.

- Генинг В.Ф. Могильник Качка // Отчеты К(В)АЭ. М.: Б. и., 1959а. Вып.1. С. 196-209.

- Генинг В.Ф. Очерк этнических культур Прикамья в эпоху железа // Тр. Казан. филиала АН СССР. Сер. гуманит. наук. Казань: Б. и., 1959. Вып. 2. С. 157-219.