К вопросу о влиянии инвазии сифациями на тесты принудительного плавания у лабораторных животных

Автор: Жданова О.Б., Часовских О.В., Россохин Д.В.

Статья в выпуске: 2 т.254, 2023 года.

Бесплатный доступ

Возбудители зоонозов лабораторных животных, способные в различных стадиях паразитировать у человека, активно изучаются медицинскими и ветеринарными специалистами. Однако, помимо опасности для человека многие гельминтозы вызывают резкие нарушения гомеостаза и физиологических параметров у больных животных. Результаты тестов принудительного плавания показали, что животные даже с низкой интенсивностью инвазии держались на поверхности воды значительно меньше животных свободных от гельминтов. Таким образом, необходимо разрабатывать лечебные и профилактические мероприятия в вивариях для профилактики сифациозов.

Зоонозы, сифациоз, мыши, принудительное плавание

Короткий адрес: https://sciup.org/142237701

IDR: 142237701 | УДК: 612.01:616.619:611 | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_2_254_98

Текст научной статьи К вопросу о влиянии инвазии сифациями на тесты принудительного плавания у лабораторных животных

Во многих высших учебных и научных заведениях естественнонаучного направления для экспериментальных исследований используют лабораторных животных. В то же время, обработкам животных от экто- и эндопаразитов уделяется недостаточно внимания, что, может быть связано как с неосведомленностью о паразитозах грызунов, так и с отсутствием рекомендаций и наставлений, показывающих необходимость противопаразитарных мероприятий в вивариях. Проведенные ранее исследования свидетельствуют о том, что лабораторные животные довольно часто бывают, заражены паразитами в основном цестодами и нематодами. По данным отечественных и зарубежных авторов у лабораторных животных преимущественно отмечается инвазированность круглыми червями отряда Oxyurata, в частности Syphacia obvelata, S. muris между которыми достаточно выражены конкурентные отношения [5, 6]. Источником инвазии для лабораторных животных служат синантропные мышевидные грызуны, хотя большинство животных могут заражаться уже в питомниках. В биоценозах Вятско-Камского 106 междуречья выявлены пять видов сифаций. Сифациозы зарегистрированы у многих видов грызунов. У обыкновенной полевки Масленникова О.В., Ерофеева В.В., Пухлянко В.В. (2014) обнаружили Syphacia nigeriana с интенсивностью инвазии (ИИ)

12±8,1 экз., у рыжей полевки Syphacia petrusewiczi – ИИ 57,2 ± 21,1 экз., у лесных мышей Syphacia frederici – ИИ 51,0 ± 45,0 экз., у домовой мыши Syphacia obvelata [5]. В то же время имеется весьма скудная информация о сифациозах лабораторных грызунов в России, в частности, у лабораторных животных, в связи с чем, исследования в этой области являются на данный момент весьма актуальными.

Цель исследования: изучить распространение сифациозов в вивариях Кировской области и влияние инвазии на некоторые физиологические тесты у лабораторных животных, а также влияние применения азоксимера бромида на течение инвазии.

Материал и методы исследований.

Объектом исследования явились мыши, содержащиеся в некоторых вивариях

Кировской области. От животных были отобраны пробы фекалий для гельминтологических исследований на обнаружение яиц паразитов по общепринятой методике. Также провели частичное гельминтологическое вскрытие мышей на обнаружение половозрелых особей гельминтов, которых извлекали в физиологический раствор. Подсчет количества паразитов проводили в конечном отделе толстого кишечника 5 см. Рассчитывали экстенсивность инвазии (ЭИ) и (ИИ). Типирование нематод проводили с помощью определителей [7]. Также проводили тест принудительного плавания животных и принудительного плавания с нагрузкой до и после применения азоксимера бромида в терапевтических дозах. Полученные данные обрабатывали с использованием пакетов программ MS Excel и Statgraphics общепринятыми методами вариационной статистики, сравнение различий между группами проводили с применением непараметрического критерия (U) Вилкоксона-Манна-Уитни. Статистически значимыми считали различия с Р<0,05.

Результат исследований. При гельмитоовоскопическом исследовании фекалий и соскобов от мышей визуализировались яйца нематоды Syphacia, характерной ассиметричной формы (одна сторона выпуклая, другая плоская), тонкой, гладкой двухслойной оболочкой и зернистым содержимым. В ходе гельминтологического вскрытия у животных в кишечнике были найдены половозрелые особи белого цвета, тонкие (от 1,5 до 4 мм), пищевод имел бульбарное расширение, ИИ составила от 1 до 10 экземпляров на животное, ЭИ у грызунов была 33,3 %.

Для изучения особенностей поведенческих реакций проводили тест «принудительное плавание» в воде температурой 29+1 градусов, в следующих вариантах: 1 – тест Портсолта поведения отчаяния – Behavioral despair test (BDT): в емкость с водой диаметром 50 см и глубиной 30 см помещали мышей и наблюдали продолжительность плавания (до начала погружения с головой под воду), после чего их обсушивали, тест применяли без рандомизации; и 2 – тест принудительного плавания (ТПП) с нагрузкой (к хвосту привязывали груз 10 % от массы тела).

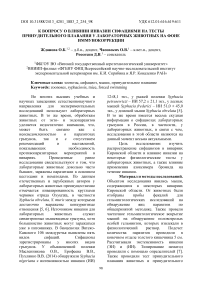

По одному животных помещали в цилиндр с водой диаметром более 20 см, высотой 40 см, т.е. достаточного размера для плавания. Предварительно определяли ИИ по перианальным соскобам, и условно считали ИИ до 5 яиц в соскобе – низкая ИИ, свыше 10 яиц – высокая ИИ (животных с ИИ от 5 до 10 яиц в соскобе в опытах не использовали). В результате установлено, что животные даже с низкой ИИ держались на поверхности воды значительно меньше животных свободных от гельминтов (Таблица 1).

При применении азоксимера бромида в терапевтических дозах через 2 недели наблюдали снижение количества яиц сифаций при исследовании перианальных соскобов у мышей 72 % от первоначального количества яиц), однако, полной элиминации паразитов не наблюдали. Также достоверно не изменялись показатели тестов принудительного плавания с нагрузкой.

Таблица 1 – Время плавания инвазированных сифациями мышей в тестах

|

Продолжительность плавания |

Мыши с низкой ИИ |

Мыши с высокой ИИ |

Клинически здоровые животные |

|

Behavioral despair test (BDT) |

180 сек |

39 сек |

240 сек |

|

Тест принудительного (ТПП) |

150 |

19 сек |

1200 сек |

При патанатомическом исследовании находили единичные особи (от 1 до 3 у животных, получавших азоксимера бромид, у остальных животных ИИ была несколько выше – от 3 до 7 особей) При патанатомическом исследовании внутренних органов изменений в их структуре, консистенции, цвете и размере не наблюдали, за исключением селезенки. Она была незначительно увеличена, а при исследовании гистологических препаратов селезенки у инвазированных мышей при иммуностимуляции и без, отмечали изменение соотношения белой и красной пульпы. Белая пульпа у мышей хорошо развита, она состоит из лимфоцитов вокруг артериол, плазматических клеток, макрофагов и дендритных клеток. В контрольной группе соотношение белой к красной пульпе составило 1:3, в опытных группах данное соотношение изменялось, при сифациозе 1:2,8 и 1:2,6.

Установлено, что у всех инвазированных животных площадь белой пульпы увеличилась до 50 % от площади селезенки. При анализе препаратов белой пульпы у инвазированных животных отмечали хорошо выраженные периартериальные лимфоидные влагалища, которые окружают центральные селезеночные артерии в виде скоплений лимфоидной ткани, также содержащей лимфоциты и макрофаги. У мышей периартериальные лимфоидные влагалища являются Т-зависимой зоной селезенки, поэтому у инвазированных животных сифациями они хорошо выражены.

Заключение. Необходимо отметить, что сифациозы, широко распространены в Кировской области, что обуславливает необходимость соблюдения существующих мер безопасности при работе с лабораторными животными. В настоящее время достигнуты определенные успехи в химиотерапии сифациозов, чаще используются нематодоцидные препараты, такие как мебендазол, медамин, альбендазол и др., которые выгодно отличаются простотой применения. Учитывая, что иммуностимуляция азоксимера бромидом, наряду с применением антигельминтиков позволяет снижать количество сифаций, можно рекомендовать введение иммуностимуляторов в схемы лечения гельминтозов у лабораторных животных.

Также необходимо проводить обработки инвентаря и напольных покрытий современными препаратами [1,6]. Необходимо разрабатывать эффективные физиологические тесты, предшествующие введению животных в последующие эксперименты, каковыми могут являться тесты принудительного плавания BDT и ТПП, а также осуществлять контроль и мониторинг вновь поступивших лабораторных грызунов в виварии. Таким образом, использование животных без гельминтов в доклинических исследованиях, проводимые в медико-биологических центрах и экспериментальнобиологических клиниках, позволит получать более точные результаты научных экспериментов, что подтверждается публикациями ряда авторов [2-5].

Возбудители зоонозов лабораторных животных, способные в различных стадиях паразитировать у человека, активно изучаются медицинскими и ветеринарными специалистами. Однако, помимо опасности для человека многие гельминтозы вызывают резкие нарушения гомеостаза и физиологических параметров у больных животных. Результаты тестов принудительного плавания показали, что животные даже с низкой интенсивностью инвазии держались на поверхности воды значительно меньше животных свободных от гельминтов. Таким образом, необходимо разрабатывать лечебные и профилактические мероприятия в вивариях для профилактики сифациозов.

Zhdanova O.B., Chassovskikh O.V., Rossokhin D.V. Summary

The рathogens of zoonoses of laboratory animals, capable of parasitizing humans at various stages, are actively studied by medical and veterinary specialists. However, in addition to the danger to humans, many helminthiases cause severe violations of homeostasis and physiological parameters in sick animals. The results of forced swimming tests showed that animals, even with a low intensity of invasion, stayed on the surface of the water significantly less than animals free of helminthes. Thus, it is necessary to develop therapeutic and preventive measures in vivariums for the prevention of syphaciosis.

Список литературы К вопросу о влиянии инвазии сифациями на тесты принудительного плавания у лабораторных животных

- Ашихмин, С. П. Экологические аспекты применения азида натрия в качестве консерванта и дезинфектанта почв урбанизированных территорий / С. П. Ашихмин, Л. И. Домрачева, О. Б. Жданова, Л. В. Кондакова, Л. Р. Мутошвили, Л. Б. Попов // Российский паразитологический журнал. - 2010. - № 2. - С. 24-29.

- Емельянова, Н. Б. Влияние сифациоза на биохимические и клинические показатели крови лабораторных крыс / Н. Б. Емельянова, О. П. Курносова // Российский паразитологический журнал. - 2022. - Т. 16. - № 3. - С. 296-302.

- Климова, Е. С. Паразитофауна лабораторных грызунов / Е. С. Климова, Т. В. Бабинцева // Ученые записки казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. - Казань. - 2019. - Т. 240. - № 4. - С. 105-108.

- Масленникова, О. В. Сифациоз грызунов и его эколого-эпидемиологическое значение / О. В. Масленникова, В. В. Ерофеева, В. П. Пухлянко // Фундаментальные исследования. - 2014. - № 9-7. - С. 1542.

- Мутошвили, Л. Р. Гельминтозы лабораторных крыс и их значение / Л. Р. Мутошвили, О. Б. Жданова, О. В. Часовских // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2016. - № 7-1. - С. 125.

- Попов, Л. Б. Биологическая оценка риска от применения азида натрия при дезинвазии урбанозёмов / Л. Б. Попов, Л. И. Домрачева, О. Б. Жданова // В сб: Современные проблемы биомониторинга и биоиндикации. Департамент экологии и природопользования Кировской обл., Учреждение РАН Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, ВГГУ. - 2010. - С. 114-117.

- Черепанов, А. А. Дифференциальная диагностика гельминтозов по морфологической структуре яиц и личинок возбудителей: атлас / А. А. Черепанов. - М.: Колос, 2001. - 76 с.