К вопросу о внешнем облике каменных изваяний

Автор: Дэвлет Е.Г., Фахри А.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология средневековья и нового времени

Статья в выпуске: 245-2, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрен вопрос о возможности использования одежды и раскраски в каменных изваяниях Старого и Нового Света. Помимо материалов статуарных памятников Евразии, привлечены данные о культе стелы у майя, в том числе эпиграфические материалы, относящиеся к описанию стел и традиции возведения каменных скульптур. Сделан акцент на использовании текстильных материалов для ритуального одевания и обвязывания каменных монументов.

Каменные стелы, скульптура, евразия, майя, доколумбоваяамерика

Короткий адрес: https://sciup.org/14328365

IDR: 14328365

Текст научной статьи К вопросу о внешнем облике каменных изваяний

Были ли изучаемые монументальные изваяния эпохи бронзы – раннего железного века, античные памятники и средневековые балбалы Евразии одеты, задрапированы, изображались ли они намеренно обнаженными или предполагалось, что ткани «прикроют наготу»? Надевали ли на них текстильные повязки и одежды по важным ритуальным, праздничным, церемониальным поводам? Или элементы раскраски передавали все те текстильные, кожаные и пр. элементы, которые могли найти обязательное или эпизодическое применение на протяжении всей истории их использования или на ее отдельных этапах? На основании сопоставления археологических и этнографических данным представляется вероятным, что для обвязывания, одевания или украшения монументов применялся текстиль.

Эстетически у современного ценителя произведений античной культуры вызывает внутренний протест тот факт, что отрешенные в своей чистоте мраморные классические скульптуры были пестро раскрашены. Выставка, суммирующая материалы реконструкции облика античной скульптуры, прошла с ошеломляющим успехом (Gods in Color.., 2007). В каталоге «Красочные боги» (The Color of Life.., 2008) наиболее полно представлены научные реконструкции кроя и цвета одежды изображенных богов и героев, властителей и воинов, основанные на остатках пигментов в порах и на поверхности камня, а также культурно и хронологически сопоставимых изображений одеяний, представленных на других декорированных предметах – плафонах, сосудах, элементах вооружения и пр.

В последние годы появились важные исследования, связанные с достоверной реконструкцией раскраски каменных изваяний и стел в культурах Евразии, и новые материалы, демонстрирующие элементы раскраски на различных статуарных памятниках ( Есин и др ., 2014). Немало опубликовано о раскраске монументальной скульптуры южноамериканского Сан-Агустина и изваяний майя (Veiled brightness..., 2009; Sánchez , 2011).

Конечно, трудно рассчитывать на сохранность в археологическом документированном контексте даже фрагментов реальных одежд или украшений, предназначенных для каменных изваяний. Поэтому для решения интересующего нас вопроса о применении одежд, повязок, текстильных лент, драпировок в ходе использования каменных монументов важно, помимо иконографических, привлечь данные этнографии и лингвистики.

Семантическая синонимичность монументальных каменных изваяний самой широкой хронологии (от изваяний энеолита / эпохи бронзы до средневековья) позволяет обращаться к различным материалам Евразии. Стало уже традиционным и сопоставление изобразительных материалов Старого и Нового Света, в особенности в контексте сходства некоторых культурных проявлений в Тихоокеанском регионе, которое в последнее время привлекает все большее внимание ( Васильев и др ., 2015; Табарев , 2012). Эта тенденция связана не только с вполне очевидными и разноплановыми проявлениями иконографического сходства изобразительной деятельности, с попыткой оценки его генетического или конвергентного происхождения, но и с богатством материала центральноамериканских культур, обращение к которым дает возможность задействовать череду сопряженных археологических, этнографических и лингвистических данных, в том числе касающихся традиции монументальных изваяний.

Стелы майя появляются в доклассическую эпоху (1000 г. до н. э. – 250 г. н. э.), наиболее ранние экземпляры имеют форму призмы и часто бывают гладкими, отполированными. Именно гладкость поверхности и блеск каменной фактуры высоко ценились в стеле, а примененная дополнительная обработка должна была подчеркивать эти качества. Стела майя одновременно и ритуальный объект, который представлял собой нечто наделенное особыми сверхматериальными характеристиками свечения, гладкости, каменности, и платформа для развернутой политической программы правителя, которая представляла его подданным незыблемость и неуязвимость власти, приобретенной с божественной санкции. Для майя классического периода (250–900 гг. н. э.) стела становится средством пропаганды, развернутой платформой демонстрации власти царя, его заслуг и деяний (Гуляев, 1972). Стела собственным долговечным материалом и изобразительными средствами указывает на божественное происхождение власти, на то, что царь является своего рода посредником между миром богов и людей (Беляев, 2012). Заказывая свой образ, увековеченный в камне, правители майя нацеливались на достижение эффекта вечного присутствия в жизни социума, невозможного в физическом обличье. Стела не только являлась памятником правителю или хроникой его деяний, но и функционировала как участник общественной и политической жизни города долгое время после кончины самого правителя, продлевая его присутствие и влияние, обнаруживая суперспособность царя: в своем каменном образе правитель переступал пределы времени и пространства, сосуществуя одновременно в разных мирах, приобретая бессмертие (Stuart, 1996. P. 150).

Особое церемониальное значение в Мезоамерике приобрел ритуал «обертывания» камня. Использование ткани или бумаги, особенно в качестве материала «упаковки» для священных предметов и свертков, представлено как в древней, так и в современной традиции ( Guernsey, Reilly , 2006. P. 15). Можно предполагать, что идея «обертывания» в ткань или заключения камня в ритуальном архитектурном пространстве (что является семантическим развитием заворачивания в текстиль) происходит от гораздо более древнего шаманистского представления о священной сущности, заключенной в кристалле, драгоценном зеленом камне (жаде) и пр. Эта традиция сохранилась у современных индейцев киче и называется baraj ( Schele, Miller , 1986. P. 226; Tedlock , 1985. P. 81). Аналогичные верования в священную сущность камня распространены значительно шире в ранних религиозных системах.

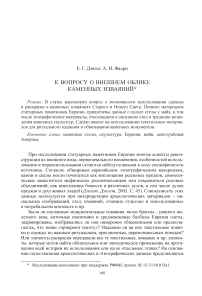

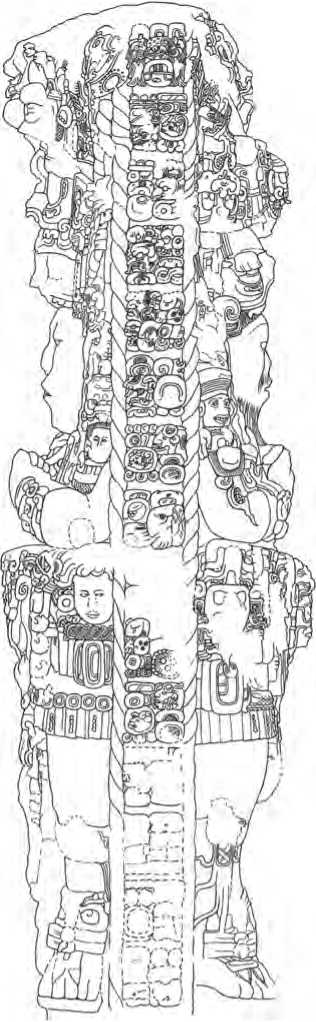

Д. Стюарт предполагает, что обряд «обвязывания» стелы представлен на черепе пекари из гробницы 1 Копана (рис. 1) ( Stuart , 1996. P. 150). Судя по этому рельефу, ритуал заключался в своеобразном обертывании стелы кусками материи. В центре композиции в картуше изображена стела, отмеченная иероглифом TUN («камень»), который указывает на вечную, незыблемую и непреходящую долговечность камня и является знаком «каменности». Представленный в центре объект, имеющий форму прямоугольника, обернут крест-накрест веревками, связанными в узлы. Под стелой изображен алтарь зооморфного облика, подобный тем, что расположены на Главной площади Копана. Иероглифическая надпись, сопровождающая сцену, гласит « 1 Ахав 8 Ч’ен было повязание камня [ имя правителя ]». За этим ритуалом наблюдают два знатных человека. В Копане стела F украшена мотивом, состоящим из переплетенных веревок с узелками, которые создают эффект «перевязанного» камня (рис. 2). Предположительно, камни, укутанные в материю, позднее освящались ритуалом кровопускания правителя – когда он осуществлял важный в сакральной жизни майя обряд, совершая надрезы на половом члене или в языке и пропуская через эти органы церемониальную веревку, добивался кровотечения, в результате кровь пропитывала материю / бумагу, которая впоследствии сжигалась на алтаре (рис. 3) ( Joralemon , 1974. P. 70; Davletshin , 2003).

Рис. 1. Рельеф на черепе пекари №1 92-49-20/C201 из гробницы 1 Копана. 580 г. Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University

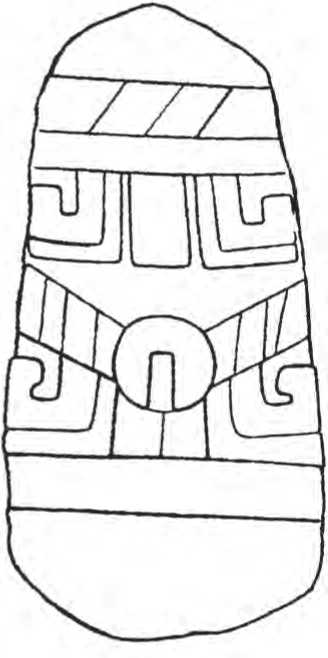

Основываясь на сведениях о важности тканевых обертываний и почитания священных свертков (Olmec Art..., 1996. P. 36) в Мезоамерике, можно полагать, что целью обряда обертывания, названного « k'altun », была защита и удержание божественной сущности камня, который сам по себе служил воплощением времени и его круговорота. Этот обряд вырастает из шама-нистского ритуала (Ibid., P. 55), имеющего архаические корни. Архитектурной метафорой обвязывания может служить стела 63 из святилища Папагайо, которая была «заключена» в фундамент главного здания в Копане, буквально «завернута» в него. Стела была погребена на этапе закладки нового здания 10L-26 и становилась частью многослойного пирамидального комплекса, посвященного основателю династии Копана – К’инич-Яш-К’ук’-Мо ( Фахри , 2016. С. 1; Fash , 1998. P. 226). Изображения «связанных» стел также встречаются и на других городищах позднего доклассического периода (400 г. до н. э. – 250 г. н. э.) ( Guernsey, Reilly , 2006. P. 122). К примеру, на рельефе стелы 19 из Исапы (рис. 4) показано, будто бы она обернута по горизонтали лентами ткани, а в центре нижнего регистра размещен узел. Можно предполагать, что таким образом обозначалась вечность этого обряда и неоспоримость факта правления данного царя, а также утверждалась священность собственно каменной стелы, которая была осенена священной повязкой, символом власти ( Stuart , 1996. P. 152; Guernsey , Reilly, 2006. P. 123; Guernsey , 2010. P. 134). Этот ритуал имел дуальную сущность, олицетворяя и подчеркивая связь стелы, с одной стороны, с календарными циклами, течением времени, с другой – с возвеличиванием

Рис. 2. Прорисовка детали с северной стороны стелы С из Копана, Гондурас (по: Фэш , с исправлениями Шиле, М. ван Стоуна , 1996. LACMA Linda Schele Drawing Collection)

Рис. 3. Рельеф притолоки 17 из Йашчилана, Мексика. The British Museum правителя, также выступающего гарантом незыблемости и устойчивости миропорядка (Reilly, 1989. P. 13).

Изучение стел майя указывает на сосуществование традиции почитания и возведения гладких и фигуративных монументальных изваяний, как сосуществующих, так и наследующих друг другу. Стелы, как и правители, обладали божественным качеством «священной сущности» – « k’uh » ( Stuart , 1996. P. 152; Houston, Stuart , 1998. P. 78).

Рассмотренный материал позволяет реконструировать те утраченные сегменты материального и духовного мира, которые соотносятся с использованием легко деградирующих материалов и с ритуалами торжественного оборачивания, пеленания, укутывания каменных стел. Почитание каменных объектов, как гладких, так и декорированных, противопоставляемых в своей долговечности легко утрачиваемым материалам, – одно из фундаментальных в сакральном мире майя. Это почитание имело самый широкий временной диапазон, известно, по крайней мере, с 750 г. до н. э. (стелы Эль Наранхо ( Arroyo et al. , 2007. P. 45)) и прослеживается в культуре в рудиментарном

Рис. 4. Прорисовки стелы 19 из Исапы, Мексика

(по: Морено , New World Archaeological Foundation)

варианте и поныне. Известно, что в древности майя почитали и сохраняли на протяжении столетий каменные изваяния. Это позволяет предположить, что более старые, проверенные временем скульптуры осознавались персонифицированными посланниками из прошлого, ценились за их древность, происхождение, устойчивость воздействию времени, олицетворяли связь с прошлым и священными предками.

На евразийском пространстве утрата понимания важности и значения древних изваяний на наших глазах периодически сменяется тенденцией к актуализации их значения. Проявлениями этого служат обряды повязывания лент в священных местах у тюрок Евразии, в том числе на древних изваяниях и каменных стелах. В 1881 г. А. В. Адрианов так описывал знаменитую статую, называемую тувинским населением «Чингис-хан»: «Вся статуя была выбелена, усы, эспаньолка, брови и глаза вычернены, щеки и губы покрыты листовым золотом; на груди разрисованы красной краской соски, самые груди, и выемка на горле. На голову надета шапочка, сшитая из миткаля, а на туловище – рубаха из того же материала; на шапке сделаны кружки и мазки красной краской, а на рубахе выведены ребра» (Адрианов, 2007. С. 135). «Одевание» статуй и погребальных плит (как с фигурами, так и с надписями) можно видеть в Наре, древней столице Японии (рис. 5). Деревянные идолы народов Севера, стоявшие в лесах, нередко были одеты в пышные одежды и головные уборы (Иванов, 1970).

Захватывающие сведения о пошиве суконных одежд для искусно сделанных скульптур, стоявших в нишах над Спасскими воротами и украшавших до пожара 1654 г. Московский Кремль, сообщает И. Е. Забелин, опираясь на различные источники, в том числе на Павла Алеппского ( Павел Алеппский , 1898. С. 6). Согласно цитируемому им указу царя Михаила Федоровича от 6 октября 1624 г. «…зделано на четыре болвана однорядки суконные, сукна пошло аглинского розного цвету двенадцать аршинъ, по полтин в аршинъ; а быть темъ болваномъ на Фроловскихъ воротехъ» ( Забелин , 1895. С. 612). Историк Москвы также обращает внимание, что согласно и русским источникам, и описаниям Павла Алеппского «эти болваны были поставлены, вѣроятно, по четыремъ угламъ воротъ

Рис. 5. «Одетые» изваяния и могильные плиты, Нара, Япония (фото Е. Дэвлет)

еще во время первоначального устройства башни по замыслу Галовея. Однако по Русскому обычаю ихъ одѣли въ суконные кафтаны, вѣроятно, съ мыслью сокрыть ихъ статуйную идольскую наружность и дать имъ видъ живыхъ людей…» ( Забелин , 1905. С. 189).

Таким образом, реконструкция внешнего облика каменных изваяний – рукотворных элементов исторических ландшафтов – всегда будет варьировать:

можно воссоздать детали и особенности раскраски, но предположения об использовании текстильных аксессуаров и одежды будут всегда основываться лишь на письменных источниках, изобразительных данных и аналогиях.

Список литературы К вопросу о внешнем облике каменных изваяний

- Адрианов А. В., 2007. Путешествие на Алтай и за Саяны, совершенное в 1881 г. (извлечения)//Урянхай. Тыва дептер: антология научной и просветительской мысли о древней тувинской земле и ее насельниках, об Урянхае-Танну-Туве, урянхайцах-тувинцах, о древностях Тувы (II тысячелетие до н. э. -первая половина XX в.): в 7 т. Т. 3: Урянхайский край: тувинско-русские отношения (начало XVII -начало XX вв.). М.: Слово. С. 100-159.

- Беляев Д. Д., 2012. Под сенью Птичьего Божества: формирование идеологии царской власти на Гватемальском нагорье в I тыс. до н. э.//Ойкумена. Регионоведческие исследования. Владивосток. № 3. C. 8-22.

- Васильев С. А., Березкин Ю. Е., Козинцев А. Г., Пейрос И. И., Слободин С. Б., Табарев А.В., 2015. Заселение человеком Нового Света: опыт комплексного исследования. СПб.: Нестор-История. 680 с.

- Гуляев В. И., 1972. Атрибуты царской власти у древних майя//Советская Археология. № 3. С. 116-134.

- Дэвлет Е. Г., Дэвлет М. А., 2005. Мифы в камне: Мир наскального искусства России. М.: Алетейя. 472 с.

- Есин Ю. Н., Магай Ж., Руссельер Э., Вальтер Ф., 2014. Краска в наскальном искусстве окуневской культуры Минусинской котловины//Российская Археология. № 3. С. 79-88.

- Забелин И. Е., 1895. Домашний быт русского народа в XVI и XVII ст. Т. 1: Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст. 3-е изд., доп. М.: Тип. т-ва Мамонтова. 760 с.

- Забелин И. Е., 1905. История города Москвы. Ч. 1. 2-е изд., испр. и доп. М.: Тип. т-ва И. Н. Кушнерев и К0. 652 с.

- Иванов С. В., 1970. Скульптура народов севера Сибири XIX -первой половины ХХ века. Л.: Наука. 296 с.

- Павел Алеппский, 1898. Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века. Вып. 3. М.: О-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те. 208 с.

- Табарев А. В., 2012. Змеи, маски и танцующие шаманы: на перекрестках неолитических миров древней Пасифики//Дальневосточно-сибирские древности: сб. науч. тр., посвящ. 70-летию со дня рождения В. Е. Медведева. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН. С. 96-109.

- Фахри А. И., 2016. Особенности иконографии К'инич-Йаш-К'ук'-Мо' и создание образа великого основателя династии Копана //Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2016»/Отв. ред.: И. А. Алешковский, А. В. Андриянов, Е. А. Антипов. М.: МАКС Пресс. 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM)

- Arroyo B., Peirera K., Cossich M., Aragón L., Arévalo E., De León M., Galindo C., Quiroa F., 2007. Proyecto de Rescate Naranjo: Nuevos Datos del Preclásico en el Valle de Guatemala//XX Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala (2006). Vol. 2. Guatemala: Instituto de Antropología e Historia. P. 861-874.

- Davletshin A., 2003. Glyph for Stingray Spine . Access mode: www.mesoweb.com/features/davletshin/Spine.pdf. Date of the application: 07.11.2016.

- Fash W. L., 1998. Dynastic Architectural Programs: Intention and Design in Classic Maya Buildings at Copan and Other Sites//In Function and Meaning in Classic Maya Architecture/Eds. S. D. Houston. Washington, D.C.: Dumbarton Oaks. P. 223-270.

- Gods in Color -Painted Sculpture of Classical Antiquity: Exhibition at the Arthur M. Sackler Museum, Harvard University Art Museums (September 22, 2007 -January 20, 2008)/Ed. V. Brinkmann. Munich: Biering & Brinkmann, 2007. 224 p.

- Guernsey J., 2010. Ritual and power in stone: The performance of rulership in Mesoamerican Izapan style art. Austin: University of Texas Press. 230 p.

- Guernsey J., Reilly K., 2006. Sacred Bundles: Ritual Acts of Wrapping and Binding in Mesoamerica. Barnardsville: Boundary End Archaeological Research Center. 250 p.

- Houston S., Stuart D., 1998. The Ancient Maya Self: Person-hood and Portraiture in the Classic Period//RES: Anthropology and Aesthetics. № 33. P. 73-101.

- Joralemon D., 1974. Ritual Blood-Sacrifice Among the Ancient Maya. Part I//Primera Mesa Redonda de Palenque. Part II/Ed. by Merle Green Robertson. Pebble Beach: Robert Louis Stevenson School; Pre-Columbian Art Research. P. 59-76.

- Olmec Art of Ancient Mexico. 1996. Eds.: E. P. Benson, B. de la Fuente. Washington, D.C.: National Gallery of Art, 288 p.

- Reilly F. K. III., 1989. The Shaman in Transformation Pose: A Study of the Theme of Rulership in Olmec Art//Record of the Art Museum, Princeton University. Vol. 48, no. 2. P. 4-21.

- Sánchez E., 2011. El mundo del arte en San Agustín. Bogotá: Villegas Editores. 240 p.

- Schele, L., Miller M. E., 1986. The Blood of Kings: Dynasty and Ritual in Maya Art. Fort Worth: Kimbell Art Museum. 335 p.

- Stuart D., 1996. Kings of stone: a consideration of stelae in ancient Maya ritual and representation//RES: Anthropology and Aesthetics. № 29/30. P. 148-171.

- Tedlock B., 1985. Hawks, Meteorology, and Astronomy in Quiché Maya Agriculture//Archaeoastronomy. Vol. 8, no. 1-4. P. 80-88.

- The Color of Life: Polychromy in Sculpture from Antiquity to the Present/Eds.: R. Panzanelli, E. Schmidt, K. Lapatin. Los Angeles: J. Paul Getty Museum, 2008. 186 p.

- Veiled brightness: A history of Ancient Maya color/Ed. S. Houston. Austin: University of Texas Press, 2009. 168 p.