К вопросу о возможной атрибуции перевода одного из отрывков Ареопагитик в Послании к Никодиму Евфимия Тырновского

Автор: Соломоновская Анна Леонидовна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Языкознание

Статья в выпуске: 2 т.10, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье делается попытка обосновать принадлежность перевода отрывка из Корпуса Ареопагитик, помещенного в Послании к Никодиму Евфимия Тырновского, переводчику Корпуса на церковнославянский язык старцу Исайе Серрскому. Гипотеза подтверждается как биографическими данными, так и собственно текстуальными: лексической близостью обоих текстов и сохранением следов более ранней редакции перевода (сохранившейся в Послании) в тексте славянского Корпуса Ареопагитик.

Старец исайя, евфимий тырновский, послание к никодиму, редакция, перевод, вариативность, лексические, морфологические и словообразовательные варианты

Короткий адрес: https://sciup.org/14737427

IDR: 14737427 | УДК: 811.163.1

Текст научной статьи К вопросу о возможной атрибуции перевода одного из отрывков Ареопагитик в Послании к Никодиму Евфимия Тырновского

Корпус Ареопагитик, привлекавший внимание книжников с самого начала славянской письменности, был полностью переведен на церковнославянский язык лишь в XIV в. старцем Исайей. Но еще до появления полного перевода отрывки Ареопагитик в переводе, очень близком к Исайиному, можно найти в других памятниках той же эпохи. Так, И. Какридис, исследуя рукопись Дечаны 88, находит следы совместной работы книжников, в том числе Исайи – «черновики переводов, отразивших тексты раннего периода паламитских споров» (цит. по: [Falh D., Falh S., 2008. S. 87]). В кодексе, относящемся к 60м годам (т. е. за несколько лет до завершения в 1371 г. всего перевода), уже используется перевод Исайи. Другой значительный отрывок Корпуса, а именно целая глава из трактата «О небесной иерархии», включен наряду с несколькими менее значительными отрывками в Первое Послание к Никодиму Евфимия Тырновского (переписка между Евфимием Тырновским и Никодимом Тисманским сохранилась в рукописях XV в., в частности в Рильском Панегирике 1479 г.). Исследуя вышеупомянутый отрывок Ареопагитик, немецкий ученый Г. Кайперт [Keipert, 1980] заметил некоторое противоречие между традиционным представлением о личности и переводческом таланте Евфимия Тырновского и некоторыми достаточно серьезными ошибками, присутствующими в данном переводе. Возможное разрешение этого противоречия Кайперт видел в существовании двух личностей – самого Евфимия, который написал текст Послания на греческом языке, и не очень опытного переводчика. В нашей работе будет сделана попытка обосновать несколько иную версию происхождения этого перевода, а именно то, что при написании данного послания Евфимий воспользовался ранними, черновыми вариантами перевода Исайи, которые вполне могли содержать ошибки, исправленные в процессе дальнейшей работы над Корпусом. Выдвинутое предположение нуждается, разумеется, как в историческом, так и в собственно языковом обосновании.

Евфимий Тырновский, бывший Тырнов-ским патриархом с 1375 по 1393 г., достаточно долгое время пробыл на Афоне. О точных датах его пребывания там в литературе нет единого мнения. Известно, что с 1350 г. Евфимий и будущий митрополит Московский Киприан были учениками Феодосия Тырновского в Килфаревском монастыре недалеко от Тырнова. В 1362 г. (или в 1363) после смерти Феодосия Евфимий и Киприан отправляются сначала в Студийский монастырь, а потом на Афон, который он покинул в 1371 г. – в тот самый год, когда Исайя завершил свой труд. Таким образом, можно с большой долей уверенности говорить о

ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2011. Том 10, выпуск 2: Филология © А. Л. Соломоновская, 2011

том, что Евфимий был на Афоне во второй половине шестидесятых годов XIV в., т. е. приблизительно в то же время, которым датируется рукопись Дечаны 88. Адресат Послания Евфимия – Никодим Тисманский – также входил в круг общения переводчика Ареопагитик Исайи [Пиголь, 1999. С. 166– 168]. Более того, Никодим, будучи наполовину греком, а наполовину сербом, сопровождал Исайю в его миссии примирения Сербского и Константинопольского патри-архатов в 1375 г. Все три книжника, как считает тот же исследователь, являются «духовными преемниками преподобного Григория Синаита» [Там же]. В доступной нам литературе нет точной датировки первого послания Евфимия Никодиму, но о ней можно судить по косвенным данным: письмо направлено Никодиму в Валахию, то есть в тот период, когда последний занимался миссионерской деятельностью в этом регионе, в частности основал два монастыря – Водице и Тисман. Первый из них был основан в 1374 г. 1, а второй – в 1377–1378. Так как послание Евфимия адресовано игумену Тисманского монастыря, оно скорее всего датируется не ранее конца 70-х гг. XIV в. Вполне возможно, что Евфимий, покидая Афон в 1371 г., мог иметь с собой целиком или частично перевод Исайи в законченном виде или в виде черновика, который он мог использовать при написании Первого Послания. Г. Кайперт также выдвигает версию, что Послание было написано на греческом языке (которым, разумеется, прекрасно владели оба книжника), а затем переведено на церковнославянский язык. Если принять во внимание природное двуязычие Никодима, вряд ли можно предположить, что именно он был «неопытным переводчиком», о котором пишет Кайперт. В таком случае также возможно использование ранней версии перевода Исайи, который мог попасть в распоряжение книжника из Тисманского монастыря через того же Никодима, до своего отъезда в Валахию бывшего монахом Хиландарского монастыря на Афоне и лично знавшего Исайю.

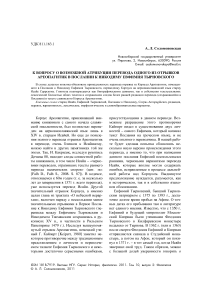

Исторические свидетельства, будучи часто отрывочными и/или противоречивыми, могут лишь дополнить свидетельство самого текста, а именно степени близости двух вариантов перевода с лексической и синтаксической точек зрения. Болгарская исследовательница Л. Тасева выдвигает и обосновывает лексические критерии различения перевода и редакции [2006]. Ее наблюдения над текстами признанных переводов и редакций южнославянских переводных памятников показывают, что граница между редакцией одного перевода и двумя более или менее независимыми переводами проходит на уровне 30 % лексических расхождений, а 40 % лексических разночтений (особенно ошибки и несинонимические на славянской почве замены) свидетельствуют о двух независимых переводах. Если применить ее методику к трем отрывкам из Ареопагитик, два из которых являются несомненно разными переводами, а третий – интересующий нас отрывок из самого корпуса (по рукописи XV в. FVI/6 Крс.) и Послания к Никодиму, получаем следующие данные:

|

Отрывок |

Количество слов |

Процент расхождения |

|

Изборник 1073 vs Корпус |

144 |

42 |

|

Предисловие к Диалектике Иоанна Дамаскина (перевод Иоанна экзарха) vs. Корпус |

87 |

41 |

|

Послание к Никодиму vs Корпус |

193 |

30 |

|

Повесть о Карпе (Стишной Пролог – ОСРК F I.683) vs. Корпус |

533 |

72 |

Значительное расхождение в последней строке таблицы связано со сложной историей Повести о Карпе и двух грешниках , которая, вероятно, существовала отдельно от Корпуса Ареопагитик как в оригинале (подобный рассказ – с тем же героем – одним из семидесяти апостолов Карпом – приводит в Послании к Олимпию преподобный Нил Синайский [PG. Vol. 79 P. 297–300], подвижник V в.), так и в славянском мире 2.

В целом, приведенные данные соответствуют тем количественным критериям, которые разработала Лора Тасева, и демонстрируют, что тогда как в первых двух случаях мы имеем дело с двумя разными переводами, в случае с Посланием к Никодиму – скорее с редакцией одного перевода. Более того, если рассматривать более широкий контекст, то есть не только словоупотребление Исайи в данной главе, но и в целом перевод соответствующих лексем в тексте трактата «О небесной иерархии» и первых 100 комментариев к нему, можно встретить и такие варианты перевода греческих слов, которые в рассматриваемом отрывке используются в Послании к Никодиму, а следовательно, количество таких расхождений еще больше уменьшается – 17 из 193 лексем или около 9 % всей лексики.

Наряду с чисто лексическими различиями, два рассматриваемых славянских текста отличаются и некоторыми грамматическими чертами, в частности использованием временных форм: ejrou=men – речемъ – рещи имамы; ke>klhken – нарече – нарекло из Послания к Никодиму. В XIV в. активно шли процессы в видовременной системе славянского глагола, в частности постепенно стирались различия между формами прошедшего времени (аористом и перфектом) [Колесов, 1976]. Для передачи будущего времени существовали аналитическое будущее (с разными вспомогательными глаголами – хотэ-ти, има(э)ти, начати) и настоящее / будущее время СВ. Такую картину наблюдаем, в частности в переводе Исайи, где греческое синтетическое будущее время передается то аналитическим будущим с глаголом (причем исключительно с глаголом имати – интересно, что в сочинениях Епифания Премудрого, в начале XV в. используются конструкции с тем же глаголом «в значении неизбежности, неотвратимости действия» – [Духанина, 2008. С. 21]), то однословной формой настоящего-будущего времени, причем преобладает последняя (из 30 случаев передачи греческого Futurum или Optativus в тексте трактата «О небесной иерархии» и первых 100 комментариев к нему лишь в четырех используется аналитическая форма будущего времени). Рассматриваемая греческая форма ejrou=men (будущее время от le>gw) встречается в тексте трактата дважды и передается обоими способами – рещи имамы в гл. 6 и речемъ в гл. 13. Таким образом, различие в передаче греческого Futurum в Послании к Никодиму и в переводе Корпуса может восходить к одному из возможных вариантов перевода, характерных для одного и того же книжника. То же касается и вариантов передачи греческого перфекта – у Исайи встречается передача соответствующих форм и аористом (из 20 форм активного перфекта в 13 случаях), и перфектом, причем ke>klhken передается обеими этими формами.

Среди лексических расхождений (36 пар) сразу же можно выделить те варианты перевода греческих лексем из Послания к Никодиму, которые встречаются и у Исайи в других, хотя и сходных, контекстах либо в соответствии с тем же греческим словом, или с его синонимом (8 пар). Можно предположить, что, перерабатывая раннюю редакцию, Исайя исправил некоторые ошибки (в частности, те нелепости, которые отмечал Кайперт), а также привел текст в соответствие со своим сформировавшимся ко времени окончания работы над переводом словарем. Другие расхождения представляют собой словообразовательные варианты (9 пар), языковые и контекстуальные синонимы (2 пары). Соответственно доля собственно лексических расхождений, которые необходимо рассмотреть отдельно, составляет 17 лексических пар. Некоторые из них могут восходить к более поздней редакторской правке (Послание к Никодиму включено в состав Рильского Панегирика 1479 г., т. е. дошедший до нас текст на сто лет «мо- ложе» оригинала) 3, другие – отражать живое разговорное словоупотребление переводчика, переосмысленное к моменту окончания более чем двадцатилетней работы над Корпусом. К сожалению, ограниченный объем статьи не позволяет рассмотреть все эти индивидуальные разночтения, поэтому ограничимся здесь лишь несколькими наблюдениями, которые также могут служить подтверждением выдвинутой гипотезы.

Словообразовательные варианты в целом характерны для перевода Исайи. Eсли рассматривать представленные в Послании к Никодиму и в самом Корпусе лексемы, можно заметить единую тенденцию – усложнение морфемной структуры в Корпусе по сравнению с Посланием (цитируется первым): божьствьныи – божьствительныи, та- иньства – таиньствiа, сuщьства – сuщьствiа, троичьное

–

троичьское , господьствъ

–

господьствiи. Такая направленность свидетельствует скорее о целенаправленной переработке в сторону большей книжности текста, чем о двух независимых переводах. В двух случаях мы встречаем словообразовательные варианты на -ство(ствие) и -лие (службоначельствiе – службоначелiе и свzщен-ноначелibи – свzщеначльствъ). Что касается второй пары, оба словообразовательных варианта систематически употребляются Исайей, и по аналогии можно предположить, что новый материал, извлеченный при дальнейшей работе с корпусом, покажет ту же тенденцию и для первой пары. Еще один словообразовательный вариант сопровождается некоторой структурной перестройкой текста: mo>nhn ajkribw=j eijde>nai fhmi< th

вэдэти глаголю божествителному слоужбоначалiе. В греческом тексте используется оборот винительный с инфинитивом. В первом варианте перевода этот оборот не передается. Кроме того, перед нами наречие в предикативном значе- нии: как утверждает В.С. Ефимова, именно таким наречиям была свойственна эта функция еще в старославянском языке, тогда как их эквиваленты на -э употреблялись в основном в функции глагольного определения [1989]. Структура предложения в первом варианте перевода совпадает с современным употреблением предикативного наречия (известно кому?). Второй вариант перевода точнее передает и греческую структуру, и функцию наречия ajkribwv (точно, достоверно'), используя наречие на -э в роли глагольного определения. Тем не менее сохраняется влияние и первого перевода – в формах дательного падежа прилагательных. Таким образом, становится очевидным, что тот перевод, который мы видим в Послании к Никодиму, предшествует во времени переводу из самого корпуса и оказывает на него влияние. Это подтверждает нашу гипотезу об авторстве перевода – становится все более вероятным, что именно ранний, неотредактированный еще вариант перевода инока Исайи лег в основу текста Послания к Никодиму.

В рассмотренном контексте встречается и другое разночтение - синонимы рекоУ и глаголю. Как отмечает Н. Г. Михайловская [1980], эти две лексемы являются наиболее частотными вариантами в списках древнерусских памятников. В переводных текстах, по наблюдениям исследователя, первый из них имеет личную форму, а второй употребляется как причастие. Эта тенденция не наблюдается в переводе Ареопагитик. Насколько можно судить по собранным на сегодняшний день данным словоупотребления в Корпусе (111 примеров с рещи и 103 с гла-голати), обе лексемы используются в соответствии и с личными формами самых разных греческих глаголов речи, среди которых преобладают fhmi< и le>gw, и с причастиями и инфинитивами. Употребление славянских глаголов речи в идиолекте Исайи заслуживает отдельного рассмотрения, но уже поверхностные наблюдения подтверждают другую гипотезу Н. Г. Михайловской [Там же]: рещи используется для обозначения речевого акта в целом (соответствует СВ), а глаголати «обозначает определенно-длительное действие» (НСВ). В Корпусе первый из этих глаголов исполь- зуется в формах прошедшего времени, в основном, аористе рече, а второй – в формах настоящего времени (обычно 3 л. ед. ч. – глаголеть). Учитывая, что этот отрывок явно подвергся редакторской правке, замена рекоу на глаголю вполне могла стать результатом переосмысления употребления соответствующих глагольных форм.

Таким образом, как экстралингвистиче-ские данные (тесное общение трех книжников – автора полного перевода Корпуса Ареопагитик Исайи, автора Послания к Никодиму Евфимия Тырновского и его адресата), так и языковые, а именно, высокая степень лексической близости двух текстов и сохранение следов более раннего, как нам кажется, варианта перевода в тексте славянского Корпуса, свидетельствуют в пользу нашей гипотезы о принадлежности перевода отрывка Ареопагитик в Послании к Никодиму иноку Исайе.

ON POSSIBLE TRANSLATOR OF AN EXCERPT FROM CORPUS AREOPAGITICUM SLAVICUM IN THE LETTER TO NICODIMUS FROM TISMAN BY EUTHYMIUS OF TARNOVO