К вопросу о возможных следах присутствия групп населения культуры шаровидных амфор в Юго-Восточной Прибалтике

Автор: Зальцман Э.Б., Жилин М.Г.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе

Статья в выпуске: 273, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен анализ разнородных поздненеолитических древностей с территории Калининградской области в их связи с культурой шаровидных амфор (далее - КША). Характеристике подвергнуты «чистые» материалы КША, впервые обнаруженные как в пределах местных поселений вблизи побережья, так и в крайней восточной части региона, вне инокультурного контекста. Выявленные в районе Виштынецкого озера остатки ритуального приношения в виде двух кремнёвых топоров и фрагментов сосуда, по всем признакам происходящих из КША, являются, по-видимому, показателем кратковременного присутствия на этом участке группы носителей данной культуры. Также не исключается, если основываться на пока еще редких находках керамики КША, вероятность продвижения небольших групп населения КША в западном направлении. Неудачные попытки проникнуть как можно ближе к побережью связаны с наличием залежей янтаря, сбор которого контролировали сообщества приморской культуры шнуровой керамики. К середине III тыс. до н. э. или даже несколько ранее, судя по обнаруженным на поселениях приморской культуры отдельным фрагментам посуды КША и увеличению числа «амфорных» признаков в приморской керамике, устанавливаются постоянные связи между двумя культурными образованиями, принимая, видимо, разносторонний характер.

Калининградская область, культура шаровидных амфор, приморская культура шнуровой керамики, кремнёвые топоры, посуда, орнамент, виштынецкое озеро, побережье калининградского залива

Короткий адрес: https://sciup.org/143182458

IDR: 143182458 | DOI: 10.25681/IA5A6.0130-2620.273.153-165

Текст научной статьи К вопросу о возможных следах присутствия групп населения культуры шаровидных амфор в Юго-Восточной Прибалтике

Традиционно исследователями территория Калининградского региона (в довоенное время северная часть бывшей Восточной Пруссии) относительно периода позднего неолита считается внутренней областью распространения приморской

1 Исследование выполнено в рамках НИОКТР 123011200018-7 «Археологические древности Калининградского региона от неолита до позднего Средневековья и Нового времени».

Рис. 1. Памятники позднего неолита Юго-Восточной Прибалтики

1–16 – приморская культура; 17 ‒ культура неманской, шаровидных амфор (КША) и шнуровой керамики (КШК); 18 ‒ общеевропейского горизонта культуры шнуровой керамики

-

1 – Прибрежное; 2 – Ушаково-1; 3 – Ушаково-2; 4 – Ушаково-3; 5 – Пененжно; 6 – Гар-бина; 7 – Свенты-Камень; 8 – Толкмицко; 9 – Сухач; 10 – Безымянка-3; 11 – Рыбачий; 12 – Морское; 13 – Гробшто Рагас; 14 – Нида; 15 – Юодкранте; 16 – Цедмар А, D; 17 – стоянка Виштынецкая; 18 – курган Кауп

культуры шнуровой керамики, население которой контролировало прибрежные районы Юго-Восточной Прибалтики, богатые залежами янтаря ( Зальцман , 2019) (рис. 1). Приморское образование представляет собой яркий пример культуры смешанного типа, что объясняется сложным процессом ее формирования ( Зальцман , 2022а; Kilian , 1955; Żurek , 1954). Среди важнейших черт на этапе протофазы в особенности выделяется компонент культуры шаровидных амфор, что, впрочем, имеет ограниченный характер: черты культуры шаровидных амфор (далее – КША) проявляются только в некоторых видах орнамента и формах посуды ( Зальцман , 2021; 2022а. С. 153–155). Конструктивные особенности жилых сооружений, специфика погребального обряда, кремневые и каменные изделия приморской культуры не находят аналогий в КША. Важно подчеркнуть, что керамики КША в «чистом» виде на раннем этапе существования приморских поселений не обнаружено, хотя фрагменты посуды неолитических культур цедмар-ской, гребенчато-ямочной керамики и даже воронковидных кубков в жилищах зафиксированы, тем самым указывая на контакты в данном направлении ( Зальцман , 2022а. С 153–155).

Не позднее начала III тыс. до н. э. изделия из янтаря постепенно становятся весьма популярными среди сообществ КША ( Czebreszuk , 2003. Р. 169–173).

Предполагается, что янтарь поступал в Среднюю Европу благодаря связям с племенами нарвской культуры, ближайшие стоянки которой размещались на западном побережье современной Литвы ( Rimantienė , 2005. Р. 149). Но прибрежные районы, расположенные южнее и богатые янтарем, оказались под контролем новых переселенцев, основавших на побережье крупные поселенческие центры (рис. 1). Начало новой культуры – приморской, – по последним данным, приходится на рубеж IV–III тыс. до н. э. ( Зальцман , 2019. С. 62, 63). Не исключается, что одной из главных причин миграции на побережье являлось именно наличие янтаря и возможность эксплуатировать данный ресурс. Прибытие нового населения и постепенное продвижение в северном направлении, скорее всего, сопровождались насилием с обеих сторон. Неоднократные следы пожарищ, обнаруживаемые на ряде приморских поселений, служат тому подтверждением ( Зальцман , 2022а. С 160). Впрочем, следы пожарищ могут указывать и на безуспешные попытки со стороны сообществ КША перехватить контроль над этой зоной.

Таким образом, ближайший путь к побережью и, соответственно, к местам сбора янтаря для групп населения КША был перекрыт. Однако нельзя исключать, что попытки освоить и эти районы все-таки предпринимались, доказательством чего являются отдельные находки, общее количество которых пока еще невелико. Но они весьма показательны. Древности, имеющие прямое отношение к КША, обнаруживаются как на востоке Калининградской области, так и значительно западнее. Часть этих находок зафиксирована вне связи с приморской или какой-либо иной местной культурой или же, напротив, выявлена среди материалов приморской культуры.

Прежде всего, «чистые» материалы КША, хотя и очень малочисленные, обнаружены в крайней восточной части Калининградской области, в прибрежной части Виштынецкого озера, наиболее крупного в регионе (рис. 1).

Стоянка Виштынецкая-1 расположена в Калининградской области: на дюнном всхолмлении западного берега Виштынецкого озера, в 2,5 км к югу от истока р. Писсы – в 180 км от морского побережья Балтийского моря. Вдоль западного края стоянки проходит русло пересохшего ручья, представляющее собой в настоящий момент четко выраженную ложбину, отделяющую ее от соседней дюны.

-

В . И. Тимофеевым стоянка Виштынецкая-1 впервые зафиксирована как памятник археологии в 1974 г. В 1981 г. исследователь провел раскопки стоянки на площади 84 кв. м. В полученной в результате раскопок коллекции представлена шнуровая керамика рубежа позднего неолита – ранней бронзы, керамика неманской культуры раннего неолита и кремневые изделия ( Тимофеев , 2002).

Спустя много лет, в 2012 г. памятник вновь подвергся раскопкам ( Жилин , 2013; Zhilin , 2016). Стоянка расположена в пределах особо охраняемой части Природного парка Виштынецкий. С учетом режима территории, для раскопок годился только участок, свободный от деревьев, находящийся почти на вершине дюны, в 20 м к востоку от раскопа В. И. Тимофеева. Площадь раскопа составила 96 кв. м.

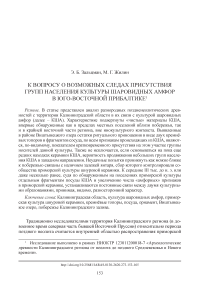

В непотревоженном слое 3 (мощностью 5–30 см) в северо-западной части раскопа помимо кремневых изделий мезолитического облика удалось обнаружить несколько фрагментов от одного сосуда и два кремнёвых топора, относящихся к культуре шаровидных амфор (рис. 2: 7, 10, 11). По сути, это одна из немногих находок на территории Калининградской области, связанных напрямую с культурой шаровидных амфор, а не опосредованно, через приморскую культуру.

Судя по разрезам, в древности на этом месте находилась западина естественного происхождения, которая могла использоваться людьми как укрытие, не исключено, в сочетании с ветровым заслоном. Однако следов каких-либо сооружений не прослеживалось. Керамика и топоры залегали на значительной глубине, но, несмотря на очень тщательную зачистку, каких-либо контуров ямы проследить не удалось. Не видно было каких-либо контуров ямы и на разрезе. Не исключено, что это остатки ритуального приношения. В этом случае яма, вырытая в песке, была заполнена тем же песком. В таких условиях следы перекопа читаться не будут. С другой стороны, они могли быть спрятаны и по другим причинам, чтобы впоследствии за ними вернуться. Отдельные находки подобного рода топоров известны неподалеку, в Юго-Западной Литве, где находился удобный миграционный путь к побережью ( Brazaitis, Piličiauskas , 2005. P. 86, 87).

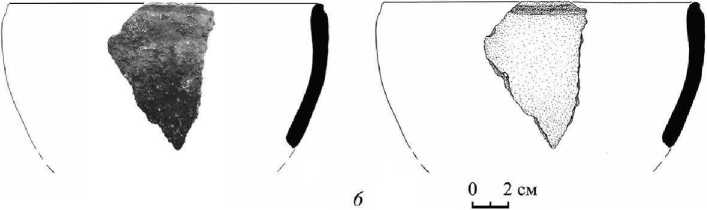

Фрагменты керамики принадлежат тонкостенному сосуду, вероятно, с воронковидной формы венчиком, украшенному горизонтальными оттисками шнура (рис. 2: 10 ). В керамической массе присутствует дресва, которая хорошо заметна и на поверхности сосуда. В наибольшей степени сосуд соответствует технологическим признакам керамики КША, и, если быть более точным, по классификации М. Шмит, он относится к группе IIIa с груботолченой минеральной примесью ( Szmyt , 1999. Р. 19).

Совместно с фрагментом лепного сосуда также обнаружены два крёмневых топора, типологически различающихся между собой. Оба топора тщательно отшлифованы почти по всей поверхности, четырехгранные в поперечном сечении, лезвия отполированы. У первого топора раковины местами остались незагла-женными (рис. 2: 7 ). Он уплощенной формы, утончается у обуха, лезвие клиновидной формы. У второго топора раковины имеются только в районе обуха (рис. 2: 11 ). Он также относительно уплощенной формы, но стенки слегка выпуклые. Лезвие топора чуть закруглено по краям. В целом, данный топор имеет выраженную трапециевидную форму, в отличие от первого, у которого более прямоугольные очертания.

Помимо одного обломка наконечника стрелы с вогнутым основанием, небрежно обработанного краевой пологой ретушью с двух сторон (рис. 2: 8 ) и происходящего из пахотного слоя, каких-либо иных кремневых изделий, кроме мезолитических, в раскопе обнаружить не удалось.

По мнению Ежи Либера (устное сообщение), полосы на первом топоре могут указывать на сырье из долины реки Каменны. Второй топор изготовлен из кремня серо-пятнистой разновидности, встречающегося на Любельщине в Восточной Польше, отдельные топоры из аналогичного материала имеются в коллекции Подляского музея в Белостоке (Северо-Восточная Польша), подобного же рода топоры найдены в районе рудника Красносельский в Белоруссии.

Еще два топорика не столь удлиненных очертаний, изготовленные из ленточного кремня и обнаруженные случайным образом, также происходят из восточной части Калининградской области. Топор более прямоугольной формы найден на окраине пос. Неманское (рис. 2: 1 ), а второй топор – в районе пос. Железнодорожный (рис. 2: 4 ).

Рис. 2. Находки, обнаруженные на территории Калининградской области

1, 4, 7, 11 – кремнёвые топоры; 2, 3, 5, 9 , 10 – фрагменты посуды КША; 6 – фрагмент керамики цедмарской (?) культуры; 8 – наконечник стрелы

1 – Неманское; 2, 3, 5, 6 , 9 – Исаково; 4 – Железнодорожный; 7, 8, 10, 11 – стоянка Вишты-нецкая

Аналогичные четырехгранные шлифованные по всей поверхности топоры уплощенной формы регулярно изготавливали и использовали сообщества КША ( Lepionka , 2018. P. 162). Важнейшим центром, где добывали ленточный кремень и производили из него топоры, являлись шахты вблизи Кшемёнок в Юго-Восточной Польше ( Wislański , 1966. S. 38). На долю этого месторождения приходится более 90 % всей известной площади добычи ленточного кремня. И если в малопольской группе культуры воронковидных кубков полосатый кремень имел местное значение, а его использование ограничивалось непосредственной близостью к местам эксплуатации, то в случае с КША топоры из этой разновидности кремня распространялись далеко за пределы ближайших окрестностей обнажений ( Borkowski, Budziszewski , 1993. P. 79). Основной артерией служила Висла с притоками. Среди инвентаря погребений КША Северо-Западной Польши топоры, сделанные из ленточного кремня, составляют около 75 % от всех рубящих орудий. В Куявии, в центральной группе КША, этот процент достигает почти 60 % (Ibid.).

Если даже не брать в расчет поселения, располагавшиеся в пределах эксплуатации кремня, все равно очевидно их сосредоточение на краю лёссовой зоны вблизи мест разработки. В целом структура данных поселений не отступает от общераспространенной модели КША, однако скопление и концентрация отходов производства изделий из кремня в этих поселенческих комплексах совершенно ясным образом доказывают прямую связь с основной территорией выхода ленточного кремня (Ibid. P. 81). Иными словами, материалы, имеющие отношение к производству и выявленные на этих участках, показывают прямую вовлеченность в переработку сырья.

Характеризуемые топоры, явно стандартизированной формы, совершенно нетипичные для местных неолитических культур. В неманской культуре получили распространение двусторонние кремнёвые топоры ( Brazaitis, Piličiauskas , 2005. P. 78). В неолитической цедмарской культуре топоры, изготовленные из кремня, почти не встречаются ( Тимофеев , 1998. С. 274; Gumiński , 2001. S. 143). Топоры из кристаллической породы или сланцевые, двусторонние, овальные или почти округлые в сечении, нередко с асимметричным лезвием, чаще всего слабообра-ботанные ( Зальцман , 2022а. Рис. 2: 14–18 ). На поселениях приморской культуры шнуровой керамики обнаруживаются преимущественно топоры трапециевидной формы, изготовленные из твердых пород камня ( Зальцман , 2019. С. 56). Тщательно отшлифованные, чаще всего по всей поверхности, в поперечном сечении они имеют овальную, округлую, реже прямоугольную форму ( Rimantie-nė , 1989. P. 56–60). Подобные формы проникли из Юго-Восточной Прибалтики в Белорусское Понеманье (тип 2 – по В. Л. Лакизе) ( Лакiза , 2008. С. 134. Tабл. 89: 2, 3, 6 ). Лишь миниатюрные топорики и стамески, обычно четырехгранные, могли изготавливаться из кремня или яшмы ( Зальцман , 2019. С. 57; Engel , 1931. S. 104. Abb. 11: a–d ; Kilian , 1955. Abb. 246–248).

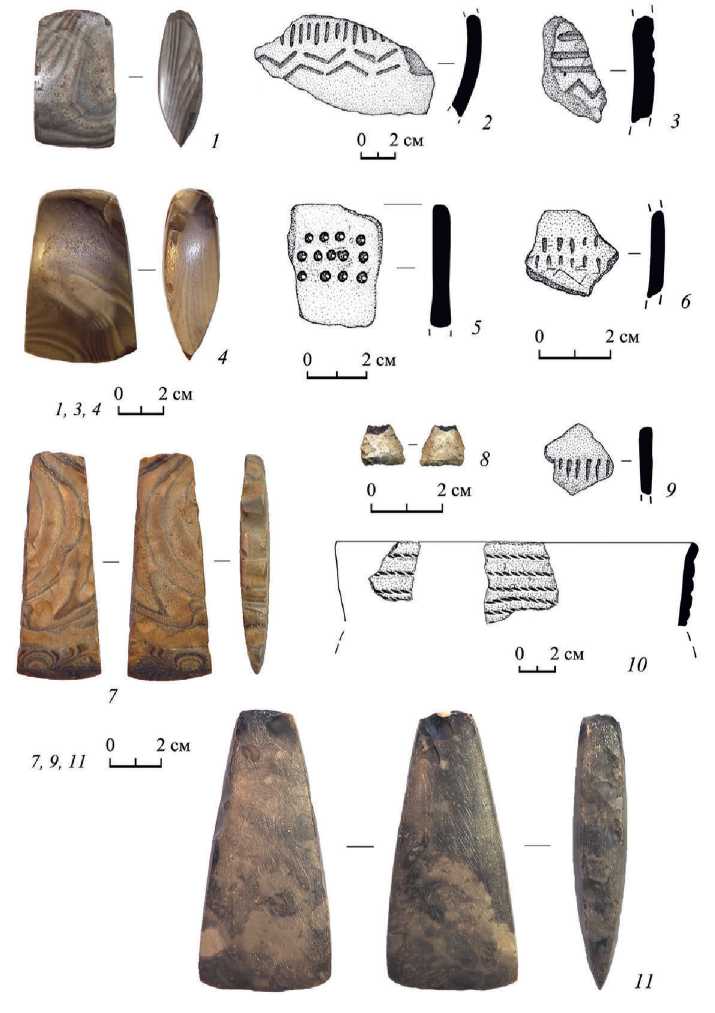

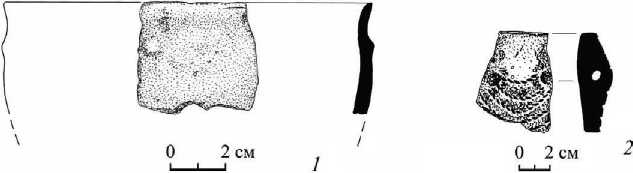

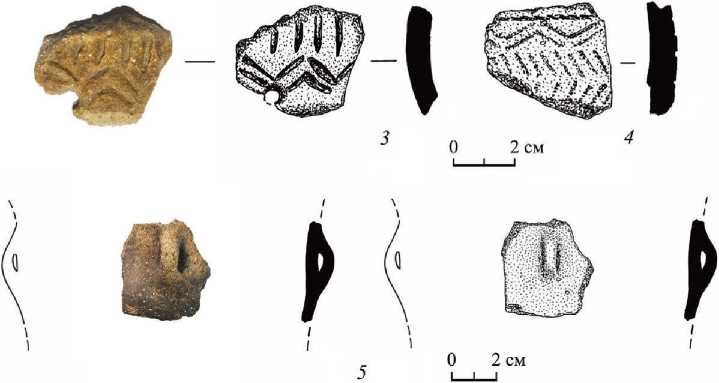

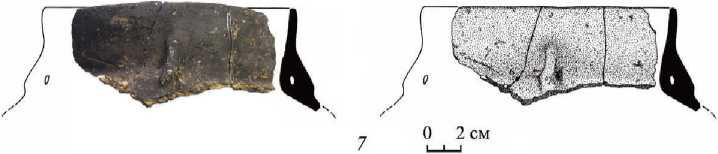

«Чистые» материалы КША, отнюдь не синкретического характера, впервые удалось зафиксировать среди древностей приморской культуры. Несколько фрагментов керамики залегали в культурном слое поселения, относящегося ко втор. пол. III тыс. до н. э. Крупная часть амфоры с миниатюрными ушками обнаружена в верхней части культурного слоя Ушаково-3 (рис. 3: 7). Амфора, по мнению М. Шмит (устное сообщение), является типичной для КША. Сосуд тонкостенный, серого цвета, с воронковидной формы горловиной и туло-вом, по-видимому, яйцевидных очертаний. Подобное сочетание признаков совершенно не характерно для амфор приморской культуры (Зальцман, 2019). Глубокая миска из Ушаково-1, с шейкой, слегка отогнутым наружу венчиком и небольшим по размеру округлым налепом, скорее всего, также имеет прямое отношение к КША, стилистически отличаясь от мисок приморской культуры (рис. 3: 1). Обломок, принадлежащий глубокой миске, практически без шейки, найден случайно при городских раскопках вблизи реки Преголя (рис. 3: 6). Поверхность миски неровная и бугристая по причине выступающих близко к поверхности зерен дресвы, что свойственно керамике КША, но не приморской. Еще два незначительных по размеру фрагмента амфор с миниатюрными ушками из Ушаково-3, в одном случае, с орнаментом, состоящим из шнуровых гирлянд, имеют, видимо, аналогичное происхождение (рис. 3: 2, 5). Шнуровые гирлянды обычны в поморско-прусской подгруппе КША, но крайне редко встречаются в приморской культуре (La Baume, 1943. Taf. 2: c, k; 5: e; 6: d). Мелкий фрагмент, происходящий с поселения Ушаково-2, имел декор в виде сдвоенного зигзага в сочетании с вертикальными насечками (рис. 3: 3). Сдвоенный зигзаг почти неизвестен среди орнаментальных схем местной посуды приморской культуры, но многократно засвидетельствован в соседних группах КША (La Baume, 1943; Wislański, 1966). Небольшой по размерам фрагмент из Ушаково-1, видимо, миски, украшенный сочетаниями шнура и столбиками, образующими зигзаг и елочку, происходит из того же культурного круга (рис. 3: 4).

Учитывая контекст, наличие фрагментов КША среди приморских древностей может служить дополнительным указанием на существование тесных отношений между двумя различными сообществами.

Несомненно, население приморской культуры продолжительное время контролировало побережье и сопредельные внутренние районы Юго-Восточной Прибалтики. Но у нас до сих пор не имеется сколько-нибудь веских доказательств, что области, расположенные далее 130 км от прибрежной зоны, также могут относиться к территории распространения приморской культуры. Все основные приморские поселения приурочены к побережью заливов ( Зальцман , 2019; Tetzlaff , 1970). Мало того, даже находящийся поблизости Самбийский полуостров, берега которого омываются водами Балтийского моря, относительно поселенческой активности приморских сообществ выглядит практически незаселенным ( Зальцман , 2019). В целом, наиболее перспективными для освоения являлись побережье и акватории заливов, богатые разнообразными биоресурсами и не подверженные разрушительным штормам. Все-таки не исключено, что редкие поселения в позднем неолите существовали и на побережье Сам-бии, но следы их могли быть давно смыты в море, кромка берега на побережье постоянно изменяется под воздействием волн. Масштабные раскопки, проводимые Институтом археологии РАН с 2005 г., выявили лишь одну и очень позднюю стоянку приморской культуры (Безымянка-3) в 5,6 км от побережья ( Зальцман , 2019. С. 84). Из памятников культур шнуровой керамики (КШК) на Самбийском полуострове наиболее широкую известность получил курган

Рис. 3. Керамика культуры шаровидных амфор, происходящая с поселений и стоянок приморской культуры шнуровой керамики. Фото и рисунки

1, 4, 6 – глубокие миски; 2, 3, 5, 7 – амфоры

1, 4 – Ушаково-1; 2, 5, 7 – Ушаково-3; 3 – Ушаково-2; 6 – Калининград, ул. Мариупольская

Кауп (исследованный еще в XIX в.), оставленный, как сейчас представляется, группой населения, имеющего непосредственное отношение к т. н. общеевропейскому горизонту шнуровой керамики ( Heudeck , 1893). По-видимому, их активность на полуострове была достаточно быстро пресечена местным приморским населением, что объясняет уникальность кургана на данной территории и невозможность их возведения на протяжении всего периода позднего неолита. Каких-либо следов КША здесь, за исключением случайно обнаруженного в довоенное время кремнёвого топора, не зафиксировано, хотя их сообщества всегда проявляли повышенный интерес к балтийскому янтарю ( Engel , 1935. Taf. 28: f ).

Все-таки не исключается полностью, что подобные попытки предпринимались, в особенности на раннем этапе, хотя доказательств такого рода действий крайне недостаточно. Пока известен всего лишь один случай возможного присутствия представителей КША вблизи районов, подконтрольных приморской культуре, однако фактов слишком мало, чтобы выдвигать какие-либо утверждения. Речь идет о нескольких фрагментах керамики, поступивших еще в конце 1990-х гг. в областной историко-художественный музей и на долгие годы забытых. Фрагменты, собранные в зоне строительства в крайней восточной части г. Калининграда, вблизи поселка Исаково, происходят из уничтоженного культурного слоя поселения, расположенного на берегу р. Преголя, в 12 км восточнее ее впадения в Калининградский залив. Данный участок давно застроен, и, видимо, дополнительной информации мы больше не получим. Всего этих фрагментов пять, два из них технологически почти идентичны, но относятся к разным сосудам (рис. 2: 2, 3, 5, 6, 9 ). В керамической массе сочетание примеси песка и дресвы, что считается редким явлением для приморской культуры, однако известно в КША. Особенностью является орнамент, прямые аналогии которому, прежде всего, видятся в КША. Наиболее крупный обломок, видимо, принадлежал амфоре, покрытой декором, сочетающим в себе двойной зигзаг и горизонтальную линию, образованные штампом в виде столбиков (рис. 2: 2 ). Другой мелкий фрагмент был орнаментирован мелкими, неглубокими клиновидными ямками (рис. 2: 9 ). Вероятно, подобного рода декор не связан напрямую с КША и имеет местное происхождение. В восточной группе КША декор клиновидной формы известен, но в этих случаях он являются разновидностью столбиков ( Szmyt , 1999. Pl. 49: 9–11 ).

Небольшой по размерам фрагмент имел декор с характерным для КША сочетанием непрерывных горизонтальных линий и зигзага (рис. 2: 3 ). В керамической массе отмечается наличие песка и шамота.

Единственный венчик отличался декором, состоящим из неровных рядов штампа трубчатой формы (т. н. птичье перо) (рис. 2: 5). Данный декор однозначно считается происходящим из КША, как, впрочем, и украшение сосудов столбиками (Szmyt, 1999. Fig. 5). Конечно, штамп в виде столбиков возник еще в недрах культуры воронковидных кубков, а затем уже распространился в КША. В свою очередь, такая разновидность орнамента была заимствована гончарами приморской культуры. Однако сочетание тонкостенности, примеси песка и шамота, наличия сдвоенного зигзага из столбиков, наконец, присутствие среди этих крайне малочисленных фрагментов венчика, украшенного трубчатым декором, нечасто встречающегося среди древностей с побережья, при полной нехватке типичных для приморцев орнаментальных шнуровых схем, подсказывает нам, что данная керамика не имеет никакого отношения к приморской.

Наличие еще одного фрагмента, возможно, является, в некотором смысле, подсказкой. Украшенный рядами мелких ямок обломок имел в керамической массе исключительно растительную примесь и мелкотолченую раковину (рис. 2: 6 ). Подобного типа технологическая особенность никак не связана ни с приморской, ни с КША, но встречается в цедмарской и нарвской культурах.

Река Преголя могла служить водной артерией, благодаря которой носители КША пытались проникнуть как можно ближе к побережью. Естественно, нет никаких сведений о продолжительности возможного существования поселения одной из культур «лесного» неолита неподалеку от побережья, но, скорее всего, заселение данной области было остановлено приморскими сообществами. Соответственно, пребывание мигрировавших групп населения КША на данном участке через некоторое время прервалось и более не возобновлялось. Вероятно, попытка укорениться на побережье представителями КША произошла в достаточно ранний период, когда эта территория еще не была полностью захвачена нарождающимся приморским объединением. Сама по себе ситуация, когда небольшие группы носителей КША проникают в пределы расселения цедмарско-го населения, вступая в различного рода отношения, не является исключительным явлением. В частности, на цедмарских стоянках, расположенных в районе Мазур, они оставили после себя следы сравнительно интенсивной деятельности ( Gumiński , 1997. Р. 184).

Не сумев закрепиться в прибрежных районах, освоенных приморскими сообществами, небольшие группы населения КША завязали отношения с жителями нарвской культуры в Западной Литве (Швянтойи 2/4) ( Piličiauskas et al. , 2023; Rimantienė , 2005. Р. 126–133).

Во внутренних районах ситуация складывалась несколько иначе. В перв. пол. III тыс. до н. э. отдельные группы КША просачиваются в Верхнее Понема-нье, оставив после себя могильник вблизи пос. Красносельский и погребение рядом с селом Малые Едковичи в Белоруссии ( Вайтович , 2019). Нет никаких сомнений, что их привлекали расположенные в этой области залежи кремня. С населением КША связывают шахты и мастерские в районе пос. Красносельский и села Карповцы. Заготовки, а также готовые четырехгранные топоры и долота из местного матово-светлого или двухцветного светлого и черного кремня, по форме характерные именно для КША, обнаруживаются повсюду на этих участках, хотя сообщества КШК также спорадически занимались добычей и обработкой кремня.

По всей вероятности, небольшие группы КША проникали и севернее – на современную территорию Юго-Западной Литвы, где в районе Вилкавишкиса и Мариамполя зафиксирована значительная концентрация кремневых четырехгранных топоров (Brazaitis, Piličiauskas, 2005. Р. 94). Находки охарактеризованных выше топоров соотносятся с близлежащими районами Юго-Западной Литвы. По Неману, скорее всего, движение мигрирующих групп КША шло в направлении литовского побережья Балтийского моря, в обход территории, контролируемой приморской культурой. Незначительные в количественном отношении группы, предположительно, могли проникнуть и в район Виштынецкого озера, расположенного в самой восточной части Калининградской области. Отсюда по притокам они могли легко достигать р. Преголя, впадающей в Калининградский залив. Несмотря на то что сообщества КША были лишены возможности закрепиться на постоянной основе в прибережных районах, различного рода контакты с населением приморской культуры, несомненно, наличествовали на протяжении большей части существования прибрежных поселений, что в особенности заметно в широком распространении типичных для КША орнаментальных схем и разновидностей орнамента, в несколько меньшей степени форм посуды (Зальцман, 2022б). Находки среди материалов приморской культуры собственно керамики КША являются еще одним важным доводом в пользу особого характера связей между этими двумя культурами.

Список литературы К вопросу о возможных следах присутствия групп населения культуры шаровидных амфор в Юго-Восточной Прибалтике

- Вайтович А. В., 2019. Роль культуры шаровидных амфор в развитии сообществ Верхнего Понеманья // Самарский научный вестник. № 2 (27). С. 106-114. EDN: ZPTBZB

- Жилин М. Г., 2013. Отчет о работах в Калининградской области в 2012 г. // Архив ИА РАН.

- Зальцман Э. Б., 2019. Восточная группа приморской культуры. Анализ материалов поселенческих комплексов. Ч. 1. М.: ИА РАН. 318 с. (Материалы спасательных археологических исследований; т. 26.).

- Зальцман Э. Б., 2021. Культура шаровидных амфор и становление местных поздненеолитических сообществ Юго-Восточной Прибалтики // КСИА. Вып. 265. С. 61-81. EDN: IRGUJK

- Зальцман Э. Б., 2022а. Восточная группа приморской культуры. Проблемы происхождения и развития. М.: ИА РАН. 287 с. (Материалы спасательных археологических исследований; т. 27.). EDN: UVCCVG