К вопросу о взаимодействии власти, бизнеса и общества в решении задач развития территорий

Автор: Копытова Екатерина Дмитриевна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Молодые исследователи

Статья в выпуске: 5 т.10, 2017 года.

Бесплатный доступ

Современный этап социально-экономического развития ведущих стран характеризуется активизацией взаимоотношений государства, бизнеса и общества. В условиях повышения самостоятельности территорий хозяйствующие субъекты выступают в качестве одного из источников финансирования решения наиболее острых проблем, приоритетность которых невозможно определить без участия населения. Изучение эволюции взаимодействия органов власти, бизнеса и общества в России свидетельствует о том, что степень государственного участия в экономике зависит от особенностей национального пути развития на различных этапах, что предопределяет многообразие моделей такого взаимодействия. На основе обобщения работ отечественных и зарубежных ученых систематизированы сложившиеся модели трехстороннего взаимодействия. В работе проведен анализ реализации органами власти совместных с бизнесом проектов и программ на территории РФ, на примере Вологодской области выявлены формы участия общества в решении региональных проблем. Совершенствование рассматриваемого взаимодействия позволит объединить усилия всех сторон для решения приоритетных задач развития территории. В связи с этим автором предложен комплекс рекомендаций для органов власти по развитию трехстороннего взаимодействия. В работе использованы системный подход, структурно-функциональный анализ, метод экспертных оценок, группировки, сравнения и обобщения, а также табличные и графические приемы визуализации данных. Информационной базой исследования послужили законодательные акты и иные нормативно-правовые документы органов государственной власти и управления, официальные данные Минэкономразвития, Российского союза промышленников и предпринимателей. Кроме того, использовались материалы опроса руководителей предприятий г. Вологды, проведенного ВолНЦ РАН при непосредственном участии автора. Материалы статьи могут быть применены в научной, образовательной деятельности. Они представляют практический интерес для органов власти и управления, совершенствующих экономическую политику с целью активизации участия бизнес-структур и общества в решении проблем территории.

Взаимодействие, органы власти, бизнес, общество, развитие территорий, проектное управление, мониторинг

Короткий адрес: https://sciup.org/147109988

IDR: 147109988 | УДК: 330.341 | DOI: 10.15838/esc.2017.5.53.14

Текст научной статьи К вопросу о взаимодействии власти, бизнеса и общества в решении задач развития территорий

Введение. В условиях затянувшегося экономического спада практически во всех субъектах РФ происходит обострение социальных проблем. При этом финансово-экономические возможности региональных и муниципальных органов власти по их решению за счет бюджетных ресурсов весьма ограничены. В таких обстоятельствах регионам необходимо искать дополнительные источники финансирования для развития территорий. Однако привлечение этих средств невозможно без активизации участия в социальных процессах всех субъектов экономических отношений и объединения их усилий и ресурсов.

Характер современных процессов, происходящих в обществе, проявляющийся в быстром развитии сферы обслуживания и информационных технологий, осознании ценности человеческого капитала и важности регулирования социальной стабильности в государстве, повышении роли бизнеса в развитии территорий вызывает необходимость поиска оптимальных форм взаимоотношений основных экономических агентов [10].

Методология и методы исследования. Методическую основу исследования составляют принципы экономического и статистического анализа, методы обобщения и экспертного опроса. Методологическую основу – труды отечественных и зарубежных экономистов в области региональной экономики. В частности, в исследованиях ведущих российских (В.Г. Варнавский [4], Г.Б. Клейнер [9], В.Н. Лек-син [11], М.И. Либоракина [7], А.И. Татаркин [20], В.Ф. Уколов [22], Т.В. Ускова [24], В.Н. Яки-мец [26] и др.) и зарубежных (А. Кэрролл [27], Р. Фримэн [28] и др.) ученых доказано, что объединяющим звеном этих концепций должно стать признание значимости партнерского взаимодействия власти, бизнеса и общества для обеспечения социально-экономического развития как на общегосударственном, так и на региональном и муниципальном уровнях.

Любое общество (в том числе бизнес-сообщество) или государство обладают жизненно важными интересами, без которых невозможно их существование и развитие: для общества – это совокупность потребностей, удовлетворение которых обеспечивает возможность гармоничного совершенствования; для государства – это социально-экономическое развитие территорий; для бизнеса – это максимизация прибыли. И только непрерывное взаимовыгодное взаимодействие между этими акторами будет способствовать обеспечению высоких и устойчивых темпов развития регионов и достижению стратегических целей государственной власти.

В этой связи исследование тенденций, а также поиск инструментов управления, необходимых для развития трехстороннего взаимодействия власти, бизнеса и общества, обусловили актуальность, научную и практическую значимость и выбор цели данной работы.

Результаты исследования. Следует отметить, что взгляды на роль партнерских отношений власти, бизнеса и общества в управлении территориями неоднократно изменялись. Так, в XIX веке, согласно одному из подходов, государство способствовало повышению эффективности средств производства частных собственников (основоположниками данного подхода являются Г. Гегель и К. Маркс). Первая половина XX века характеризовалась тем, что государство представляло интересы определенной социальной группы, при этом объединение людей носило принудительный характер (А. Грамши, Г. Гинс). С середины 60–70-х годов отношения между государствами и представителями бизнеса и общества стали носить не авторитарный, а партнерский характер (Г. Лембрух, Ф. Шмит-тер) [25].

Изучение эволюции взаимодействия бизнеса и власти в России позволяет констатировать заметное изменение их роли в экономической системе, расширение круга субъектов социальной политики и значительное расширение роли предпринимательских структур в решении социально-экономических проблем. Особенно активно данные преобразования проходили во 2-й половине XX века (табл. 1) .

В последнее время в регионах России проявляется тенденция к формированию принципиально новой системы взаимодействия власти, бизнеса и населения. Она представляет собой не только совокупность инструментов согласования интересов взаимодействующих сторон при решении приоритетных социально-экономических проблем, но и является важнейшей составляющей процесса социализации современной российской экономики. При этом эффективное взаимодействие государства и бизнеса способствует увеличению темпов роста экономики, повышению наполняемости регионального бюджета, повышению качества жизни, развитию науки и образования, расширению доступности социально-экономической инфраструктуры, технологий, привлечению инвестиций [24].

Кроме того, взаимодействие бизнеса и власти отражает состояние общества в целом, поскольку влияет на модели, формы и технологии управления. Важно отметить, что в реальной ситуации всегда сочетаются несколько видов подобных моделей (рис. 1) . В частности, территории может быть свойственна как одна из базовых моделей взаимодействия власти и бизнес-структур (идеальная, национальная, нормативная, реальная), так и модель в зависимости от уровня конфликтности (функциональная, партнерская, симбиотическая, конфликтная, либеральная и государственного патроната [17, 21]), а также в зависимости от степени участия хозяйствующих субъектов в решении задач развития регионов (добровольно-принудительная благотворительность, торг, партийная благотворительность, город-комбинат, социальное партнерство [7]).

Активным участником социально-экономической системы региона выступает гражданское общество. Его взаимодействие с органами власти может проявляться в виде партнерства, игнорирования, конфронтации, доминирования [19]. Существуют и другие классификации моделей такого взаимодействия. В частности, В.Н. Якимец [26] выделяет квазисоветские

Таблица 1. Эволюция взаимодействия бизнеса и государства в экономике России (со 2-й половины ХХ в.)

|

Этап |

Период |

Содержание |

|

1 |

1960–1979 гг. |

Хозяйствующие субъекты, обладающие экономическими ресурсами, становятся ведущей силой территориального развития. Наряду с этим регион обслуживает интересы градообразующего предприятия, а он, в свою очередь, формирует и обслуживает социальную инфраструктуру. |

|

2 |

1980–1989 гг. |

Органы власти в большинстве случаев отстранились от вмешательства в деятельность хозяйствующих субъектов. Часть исследователей [1, 15] характеризуют данный период как время «приватизации власти» бизнесом. |

|

3 |

1990–1994 гг. |

Государственные ресурсы активно перемещаются в частную собственность, что способствовало снижению качества жизни, росту инфляции и социальной напряженности в обществе. В результате этого в отношении бизнес-структур органы власти реализуют стратегию жесткой финансовой, кредитной и налоговой политики, вводят ограничения, квоты и лицензии. |

|

4 |

1994–1999 гг. |

Период сближения власти и бизнеса, при котором государство привлекает крупнейших представителей частного сектора на высокие посты в органы власти. При этом огромный объем финансовых ресурсов сосредоточивается у группы крупнейших бизнесменов, которые активно уводят за рубеж свои капиталы. |

|

5 |

1999– по наст. время |

Начинают формироваться формы сотрудничества власти и бизнеса в связи с тем, что государству необходимо контролировать финансово-хозяйственную деятельность предприятий, а последним для успешного функционирования в условиях рыночной экономики необходимы «правила игры». |

|

Составлено по: [18, 22]. |

||

Рисунок 1. Практическая реализация трехстороннего взаимодействия

Классификация моделей:

-

1. Идеальная, национальная, нормативная, реальная.

-

2. Партнерская, государственного патронажа, симбиотическая, конфликтная, либеральная (авт.: Р. Туровский).

-

3. Добровольно-принудительная благотворительность, торг, партийная благотворительность, город-комбинат, социальное партнерство (авт.: С.В. Ивченко, М.И. Либо-ракина, Т.С. Сиваева).

Классификация моделей:

1) квазисоветские, инновационные, мутантные (авт.: В.Н. Якимец);

2) нормативная, легитимаци-онная, инструментальная (авт.: Е.В. Белокурова);

3) партнерское, доминирование, игнорирование, конфронтация (авт.: А.Ю. Сунгуров).

Классификация моделей:

-

1) работа с персоналом, содействие окружающему обществу (авт.: Д. Любинин);

-

2) денежные гранты, благотворительность, социально значимый маркетинг, эквивалентное финансирование, социальные инвестиции (С.В. Братющенко);

-

3) имиджевая поддержка, социальные проекты и инвестиции (авт.: Н.В. Зубаревич).

(традиционно сложившиеся в советский период способы взаимоотношений граждан и власти, перенесенные в современность); инновационные (новые или крайне редко применявшиеся в доперестроечный период модели сотрудничества, появление которых стало возможным в связи с изменением государственного устройства и доминирующего типа экономических отношений) и мутантные (взаимодействия, объединившие в себе особенности первых двух видов, при этом в основе лежит некий квазисо-ветский вариант сотрудничества, обладающий при этом внешними свойствами, характерными для инновационных методов).

Автор другого исследования [2] предлагает использовать следующую классификацию моделей взаимодействия власти и общества:

– нормативная, основанная на либеральной традиции, в рамках которой общественные организации выступают важными институтами, осуществляющими связь между публичной и частной сферами;

– легитимационная, основанная на системном подходе, в рамках которого общест- венные организации выполняют важные функции политической системы (функции артикуляции и агрегации интересов);

– инструментальная, основанная на общении как социальном механизме управления и передачи информации, необходимом для эффективного решения социальных проблем.

Особого внимания в рамках изучения трехстороннего взаимодействия заслуживают модели сотрудничества бизнес-структур и общества. Устоявшимся является разделение взаимодействия субъектов хозяйствования с персоналом и с окружающим сообществом [12]. С.В. Бра-тющенко [3] выделил многообразие моделей взаимодействия данных субъектов: денежные гранты; благотворительные пожертвования и спонсорская помощь; социально значимый маркетинг, суть которого состоит в направлении процента от прибыли; эквивалентное финансирование, заключающееся в направлении процента от продаж конкретного товара на реализацию социальных программ компании; социальные инвестиции; социальный бюджет.

Классификацию взаимодействия субъектов хозяйствования и общества в зависимости от вида реализуемой бизнесом социальной программы представила Н.В. Зубаревич [6]:

– благотворительность по типу Римской империи – разовые благотворительные проекты в преддверии выборов или региональные (городские) празднования;

– систематическая имиджевая поддержка социально уязвимых групп населения;

– внутренние и внешние социальные проекты и программы;

– социальные инвестиции в общество, в развитие человеческого капитала (вложения в образовательные проекты, в здоровье населения, спортивные мероприятия и т.д.);

– вход бизнеса во власть (улучшение администрирования территорий в своих интересах и интересах устойчивого социального развития местных сообществ).

Изучение теоретических аспектов взаимодействия власти, бизнеса и общества позволяет сделать вывод о большом количестве и много- образии классификаций моделей данного сотрудничества. В настоящее время оно используется как беспроигрышная модель с высоким потенциалом, в которой партнерские отношения между равноправными стейкхолдерами расширяют возможности решения актуальных социально-экономических проблем и вносят существенный вклад в развитие гражданского общества (рис. 2) [8, 29, 30].

По отдельности каждая из сотрудничающих сторон, обладая определенными специфическими ресурсами, не способна удовлетворить все общественные потребности. Однако при объединении ресурсов достигается синергетический эффект, суть которого состоит в том, что итог партнерского взаимодействия дает не просто сумму объединенных ресурсов, а превосходящий результат.

Именно поэтому совместные проекты становятся основополагающим инструментом развития экономики территорий, привлечения инвестиций, повышения качества оказываемых населению услуг. По состоянию на 01.01.2016

Рисунок 2. Социально-экономическая значимость взаимодействия власти, бизнеса и общества

года на территории РФ реализуется 873 проекта, по которым заключены соответствующие соглашениясуммарным объемом частных средств 640,3 млрд. руб. (на федеральном уровне 12 проектов на сумму 133,7 млрд. руб.; на региональном уровне 104 проекта на сумму 408,1 млрд. руб.; на муниципальном уровне 757 проектов на сумму 98,5 млрд. руб.) [16].

Однако потенциал такого взаимодействия используется не в полной мере. Выявлено, что отношение объема частных средств в совместных с органами власти проектах к номинальному валовому внутреннему продукту России составляет менее 1%. Данное соотношение, по экспертным оценкам, должно находиться на уровне примерно 4–5%. Только в этом случае можно будет непосредственно говорить о системном привлечении в экономику России средств на принципах партнерства органов власти, бизнес-структур и общества [16].

Анализ опыта реализации проектов партнерства власти и бизнеса в отраслевом разрезе показывает следующие особенности (табл. 2) :

– наиболее востребованными в сфере транспортной инфраструктуры являются проекты по строительству автомобильных дорог и инфраструктуры (при этом федеральный и региональный уровни имеют равное количество проектов – 10 единиц);

– в социальной сфере больше всего проектов реализуется в отрасли здравоохранения на региональном уровне (45 проектов) и обра- зования на муниципальном уровне (43 проекта); отрасль здравоохранения традиционно привлекательна тем, что есть достаточный гарантированный поток через платные услуги [16];

– коммунальная инфраструктура представлена проектами на муниципальном уровне в области системы водоснабжения и водоотведения (310 проектов), а также производства и передачи тепловой энергии (280 проектов); на региональном уровне осуществляется 11 проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;

– проекты в энергетической инфраструктуре реализуются только на муниципальном уровне.

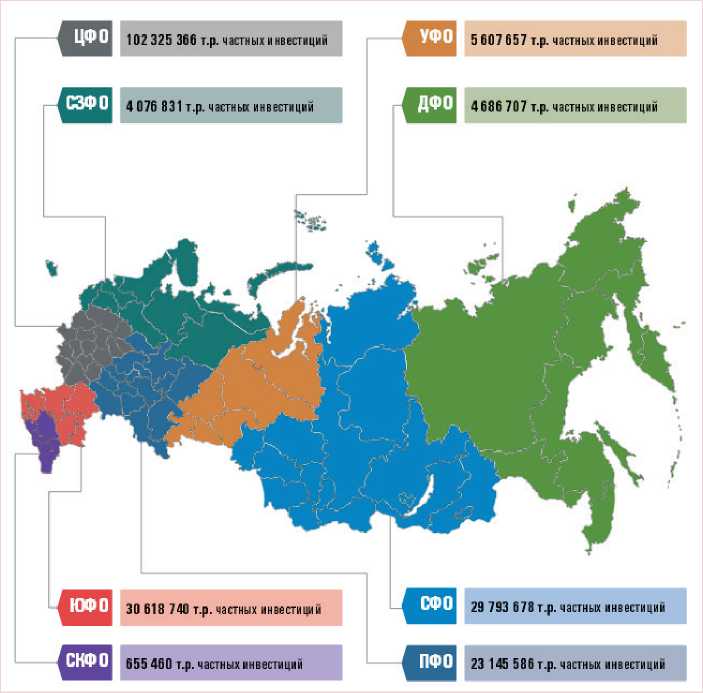

Стоит сказать об объеме средств, привлекаемых к реализации проектов со стороны частного сектора. По итогам 2014 года было привлечено 200,9 млрд. рублей таких средств. Наиболее активным в этом плане из федеральных округов является Центральный (102,3 млрд. руб.; рис. 3 ). Худшая ситуация в привлечении ресурсов бизнеса наблюдается в Северо-Кавказском (655,5 млн. руб.) и Северо-Западном (4,1 млрд. руб.) федеральных округах, где большую долю в таких проектах составляют бюджетные средства.

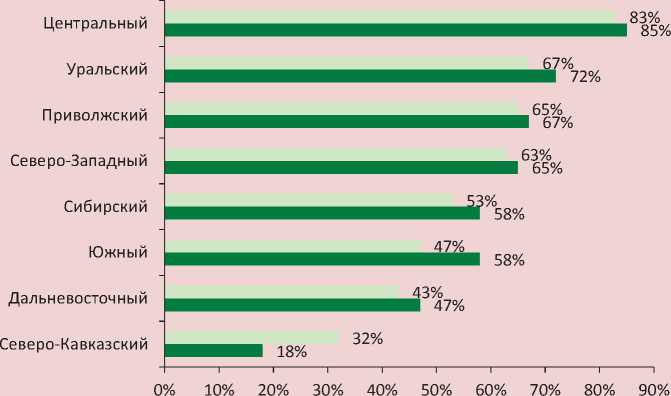

При этом география благотворительной поддержки распределилась аналогичным образом (рис. 4) . По данным конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности»1, который проводит организация «Форум доноров»2,

Таблица 2. Реализация совместных проектов власти и бизнеса в разрезе отраслей инфраструктуры на территории РФ по состоянию на 2015 год

|

Отрасль реализации проекта |

Уровень локализации проекта |

Общее количество проектов |

||

|

Федеральный |

Региональный |

Муниципальный |

||

|

Транспортная |

12 |

25 |

10 |

47 |

|

Социальная |

1 |

76 |

95 |

172 |

|

Коммунальная |

0 |

11 |

615 |

626 |

|

Энергетическая |

0 |

0 |

28 |

28 |

Источники: данные Минэкономразвития России; расчеты Центра развития ГЧП.

Рисунок 3. Объем средств, привлекаемых в партнерские проекты власти и бизнеса, в разрезе федеральных округов РФ в 2014 году [16]

Рисунок 4. География благотворительной деятельности бизнес-структур в разрезе федеральных округов РФ в 2014–2015 гг. [5]

в фокусе внимания участников проекта наиболее часто оказывались благополучатели из Центральной России, Урала и Поволжья.

Что касается участия хозяйствующих субъектов в решении задач развития территорий посредством реализации социальных программ, то, несмотря на увеличение за 2013–2015 гг. их количества почти в 1,5 раза по сравнению с числом программ, направленных на работников компании, социальных программ пока значительно меньше (табл. 3) . Это свидетельствует о том, что больше внимания они уделяют развитию своих работников.

Однако участие хозяйствующих субъектов в решении вопросов социально-экономического развития территорий может быть значительно расширено. Это подтверждается результатами проводимого Ассоциацией менеджеров России ежегодного опроса руководителей организаций по оценке роли российских предприятий в решении социально-экономических проблем. Большинство опрошенных (52,9%) негативно относятся к ситуации, когда основополагающие функции по социальному обслуживанию населения перекладываются на хозяйствующие субъекты. Мнения респондентов сталкиваются в той части, что предприятия не предназначены для выполнения данных задач, они отчисляют в бюджет налоговые платежи, следовательно, в распоряжении государства имеются необходимые ресурсы для осуществления этой деятельности.

Такого же мнения придерживаются и руководители хозяйствующих субъектов г. Вологды. Более 70% руководителей предприятий областного центра считают, что бизнес должен соблюдать базовое социальное законодательство, т.е. обеспечивать выплату достойной, «белой» заработной платы (76%) и безопасные условия труда, социальную защиту своих работников (70%).

Таблица 3. Практика российских бизнес-структур в области реализации социальных программ*

|

Отраслевая принадлежность хозяйствующих субъектов |

Кол-во хозяйствующих субъектов |

Программы |

||||||||

|

Всего |

направленные на работников компании |

направленные на внешнее сообщество |

Кодексы, политики, стандарты |

|||||||

|

2013 г. |

2015 г. |

2013 г. |

2015 г. |

2013 г. |

2015 г. |

2013 г. |

2015 г. |

2013 г. |

2015 г. |

|

|

Нефтегазовая |

17 |

21 |

51 |

70 |

22 |

25 |

17 |

24 |

12 |

21 |

|

Энергетика |

19 |

25 |

30 |

54 |

14 |

15 |

10 |

13 |

6 |

26 |

|

Металлургическая и горнодобывающая |

18 |

21 |

44 |

74 |

28 |

30 |

13 |

23 |

3 |

21 |

|

Производство машин и оборудования |

18 |

21 |

26 |

34 |

20 |

23 |

3 |

3 |

3 |

8 |

|

Химическая |

9 |

10 |

18 |

23 |

8 |

8 |

4 |

9 |

6 |

6 |

|

Деревообрабатывающая |

1 |

2 |

1 |

2 |

1 |

1 |

– |

– |

– |

1 |

|

Производство пищевых продуктов |

4 |

5 |

14 |

16 |

6 |

6 |

4 |

5 |

4 |

5 |

|

Телекоммуникационная |

5 |

6 |

7 |

8 |

3 |

3 |

4 |

4 |

– |

1 |

|

Финансы и страхование |

8 |

11 |

17 |

26 |

6 |

6 |

6 |

9 |

5 |

11 |

|

ЖКХ и бытовое обслуживание |

2 |

3 |

4 |

5 |

1 |

1 |

1 |

2 |

2 |

2 |

|

Розничная торговля |

2 |

3 |

3 |

4 |

2 |

2 |

1 |

1 |

– |

1 |

|

Транспорт и дорожное хозяйство |

10 |

10 |

22 |

24 |

13 |

13 |

3 |

5 |

6 |

6 |

|

Общественное питание |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

– |

– |

– |

– |

|

Строительство |

3 |

3 |

6 |

8 |

3 |

4 |

3 |

4 |

– |

– |

|

Сельское и лесное хозяйство |

3 |

3 |

5 |

5 |

2 |

2 |

3 |

3 |

– |

– |

|

Образование, наука, культура |

2 |

2 |

2 |

2 |

1 |

1 |

1 |

1 |

– |

– |

|

Прочие виды услуг |

4 |

1 |

5 |

1 |

4 |

– |

1 |

1 |

– |

– |

|

Итого |

126 |

155 |

256 |

365 |

135 |

145 |

74 |

111 |

47 |

109 |

|

* Составлено по: [14]. |

||||||||||

Около половины руководителей уверены, что от них требуется соблюдать взятые на себя обязательства перед деловыми партнерами (42%) и потребителями, обеспечивать выпуск качественной продукции (54%). По мнению четверти респондентов, участие в развитии территории присутствия может ограничиваться только уплатой налогов3.

Вместе с тем только одни предприятия и организации территории не могут удовлетворить потребности жителей. В улучшении ситуации должны быть заинтересованы прежде всего органы власти, работодатели и профсоюзы, как основные стороны производственных и социальных отношений.

В Вологодской области органами местного самоуправления совместно с отдельными представителями бизнеса и их ассоциациями, с общественными объединениями работодателей и профсоюзами области регулярно осуществляется работа по развитию социального партнерства, и в первую очередь с целью совершенствования практик заключения коллективных договоров и соглашений. Законодательной базой деятельности институтов социального партнерства являются законы Вологодской области «О социальном партнерстве в Вологодской области» (с последующими изменениями) от 29 ноября 1996 года № 120-ОЗ, «Об общественной палате Вологодской области» (с изм. 29.06.2016 г.) от 02 июля 2008 года № 1811-ОЗ.

Кроме того, регулярно заключаются региональные соглашения между Правительством области, профсоюзами и работодателями по созданию условий для реализации гражданами своих прав на достойный труд и его оплату, на свободное развитие человека, для сокращения разрыва между наиболее и наименее обеспеченными слоями населения и др.

Наиболее распространены такие формы взаимодействия региональных органов власти и населения, как работа с письмами и обращениями и личный прием граждан по различным вопросам, общественные экспертизы, област- ные информационные дни, работа Общественной палаты области. В городах и районах функционируют приемные Губернатора Вологодской области, налажена система общественных слушаний областного бюджета и значимых для развития области законодательных актов.

Среди неэкономических форм взаимодействия власти, бизнеса и населения в Вологодской области можно выделить прежде всего совместные общественные мероприятия, открытые советы, лоббирование интересов, а также публичные слушания.

При всем разнообразии методов связей с общественностью необходимым компонентом каждого из них является коммуникация, предполагающая взаимный обмен информацией о целях деятельности, интересах и запросах, предлагаемых сторонами путях и методах решения проблем, учет мнений и точек зрения. Важную роль в выполнении этой задачи на протяжении многих лет играет Общественная палата Вологодской области, в состав которой входят представители различных некоммерческих организаций и политических партий, защищающих интересы определенных слоев и социальных категорий.

На сегодняшний день Областная общественная палата – это востребованный общественный институт. Во-первых, это возможность прямого диалога с органами государственного управления, публичного выражения интересов своих социальных групп. Во-вторых, общественным объединениям предоставлена возможность свободно проводить общественную экспертизу проектов решений органов государственной власти и тем самым способствовать реализации своих программных целей и задач. В-третьих, обладая достаточным интеллектуальным, профессиональным и политическим потенциалом, действуя добровольно и организованно, некоммерческие организации зарекомендовали себя надежными социальными партнерами органов власти при выполнении общественно значимых программ. В-четвертых, Областная общественная палата играет важную роль в социально-экономической и политической жизни региона, способствует консолидации общественных объединений, основных политических сил, органов исполнительной и законодательной власти, сохранению стабильной общественно-политической ситуации, реализации социальных проектов [8].

Особое место в сфере реализации общественно значимых проектов занимают социально ориентированные некоммерческие организации (СО НКО), деятельность которых поддерживается Правительством Вологодской области на основании Закона Вологодской области от 18.10.2013 года № 3184-ОЗ. По состоянию на 31.12.2016 года в области зарегистрировано 1894 НКО, 899 из них – общественные организации. При этом с каждым годом увеличивается количество вовлекаемых в них граждан, а также общественно полезных проектов, реализуемых в регионе.

Таким образом, взаимодействие власти, бизнеса и населения на территории России в настоящее время осуществляется достаточно активно. Однако при этом оно не всегда носит системный и комплексный характер, зачастую не имеет должной ресурсной поддержки и в результате влияет на социально-экономическую политику региона не так значительно, как это необходимо в современных условиях.

В связи с этим одной из важнейших задач региональных органов является использование и расширение инструментов стимулирования бизнес-структур и общества к участию в решении проблем территории . Данная цель, по нашему мнению, может быть достигнута при реализации следующих направлений:

– развитие системы информирования и формирование мер, направленных на популяризацию и продвижение опыта участия бизнеса и общества в региональном развитии;

– формирование личной ответственности граждан за решение задач развития территорий.

Реализации первого направления будут способствовать информационная поддержка хозяйствующих субъектов, организация выставок-ярмарок социальных проектов и просветительских мероприятий, конкурса на лучшее социально ответственное предприятие-партнер, а также создание специальной страницы на сайте субъекта РФ, отражающей участие бизнеса в развитии территории. В контексте данного направления задачей органов власти является оказание совместно с научными и образовательными учреждениями методической поддержки в части подготовки и проведения обучающих программ, научно-методического сопровождения формирования социального отчета. Кроме того, предполагается организа- ция благотворительных концертов, вырученные средства от которых будут направлены на реализацию социально значимых проектов территории.

Реализация второго направления предполагает мероприятия в сфере повышения роли социальных институтов в воспитании и развитии чувства ответственности населения, а также его вовлечения в решение региональных проблем.

В связи с повышением роли институтов гражданского общества в управлении территорией (профсоюзов, территориально-общественного самоуправления, некоммерческих организаций, добровольческих обществ, общественных советов, общественной палаты, молодежного парламента и т.п.) органы власти не могут не учитывать их мнения и должны уделять внимание их интересам.

Стоит отметить, что «фундамент» будущей личности, которая впоследствии и может стать бизнесменом, государственным служащим и т.п., закладывается в детстве, поэтому в педагогический процесс (в детском саду, в школе) необходимо включать различные инструменты по формированию ответственности. Для этого целесообразно разработать методические рекомендации родителям, воспитателям и учителям, содержащие универсальные знания, умения, навыки и основанные на опыте в данной сфере.

Органы власти и управления субъекта РФ совместно с учреждениями социальной сферы проводят мероприятия, формирующие положительный имидж социально ответственного бизнесмена, а также с целью привития подрастающему поколению ценностей добра, жертвенности, чувства личной ответственности за социально-экономическое развитие региона и сопричастности к этому. Просветительская деятельность для детей, подростков и молодежи проводится в форме лекций и семинаров, учебных видео, экскурсий на предприятия, игр и т.п.

Вовлекать население в решение проблем социально-экономического развития территории позволяют следующие методические приемы:

-

1. Организация экспертных советов для обсуждения вариантов решения проблем социально-экономического развития территории.

-

2. Развитие краудфандинга (народного финансирования) социальных инициатив. Эта деятельность заключается в разработке приложения на официальной web-странице субъекта РФ, что позволяет объединить банк объектов, нуждающихся в помощи, и возможность моментального перевода средств на реализацию конкретного проекта.

-

3. Разработка и внедрение мобильного приложения «Активный гражданин». Представляет собой возможность голосовать онлайн на референдумах, организуемых органами власти (голосование за восстановление парка, место установления памятника или арт-объекта, открытие нового проката велосипедов и др.).

-

4. Организация и проведение конкурса социальной рекламы «Мой город – моя крепость» с целью привлечения внимания к решению задач социально-экономического развития территории на принципах «город – это я», а также стимулирования активности жителей в участии в процессе управления территорией.

-

5. Ведение электронной базы данных об общественных объединениях и организациях для привлечения их к реализации проектов и мероприятий на основе соответствия интересов населения предлагаемому решению проблемы.

Одним из инструментов активизации участия бизнес-структур и общества в решении социально-экономических проблем территории является проектный подход к управлению экономикой региона, поскольку он позволяет одновременно решать несколько задач: привлекать ресурсы бизнес-структур, обеспечивать вовлечение населения в решение региональных проблем, повышать его доверие к органам власти, гармонизировать интересы сторон, развивать чувство ответственности за развитие территории, организовывать взаимодействие и конструктивный диалог между участниками проекта.

При этом расширение использования проектного подхода требует формирования институциональных условий управления. Для этого необходимо создание офиса социального проектирования при региональном органе власти, осуществляющем полномочия в сфере стратегического планирования социально-экономического развития территории, содействие которому представляет основную цель функционирования офиса. Причем задачи специалистов состоят в развитии взаимодействия власти, бизнеса и общества; разработке инструментов привлечения хозяйствующих субъектов и населения; содействии популяризации и продвижению опыта участия в региональном развитии; в подготовке законодательных инициатив и региональных стратегий развития; проведении мониторинга развития взаимодействия власти и бизнес-структур; создании базы данных о проектах, организации и проведении круглых столов; в отборе и реализации проектов.

Как показало исследование, положительный опыт использования рассматриваемого подхода имеется в Белгородской, Вологодской и Иркутской областях, Краснодарском крае, в республиках Башкортостан (г. Уфа), Удмуртия (г. Ижевск) и др. Анализ реализации проектов в г. Вологде позволил сделать заключение о ежегодном увеличении количества проектов, а также предприятий, участвующих в них (табл. 4) .

При этом определено, что осуществление таких проектов способствует поддержке социально незащищенных слоев населения, снижению социальной напряженности, росту финансово-хозяйственных показателей организаций-участников. Так, в г. Вологде в процессе

Таблица 4. Показатели по реализуемым в г. Вологде социально значимым проектам*

|

Показатель |

2009 г. |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

2013 г. |

2014 г. |

2015 г. |

2015 г. к 2010 г., раз |

|

Количество проектов всего, ед. |

5 |

5 |

10 |

25 |

40 |

50 |

70 |

14,0 |

|

Количество организаций-участников всего, ед. |

15 |

15 |

25 |

65 |

150 |

400 |

450 |

30,0 |

|

Количество предприятий-участников проекта «Забота», ед. |

22 |

192 |

174 |

208 |

241 |

251 |

263 |

11,9 |

|

Количество точек реализации проекта «Забота», ед. |

86 |

452 |

438 |

506 |

522 |

590 |

613 |

7,1 |

|

* Составлено по: [25]. |

||||||||

реализации проекта «Забота» экономия держателей дисконтных карт за 2009–2015 гг. составила около 150 млн. руб., объем реализованных товаров и услуг – 2,4 млрд. руб. Выгода предприятий от участия в данном проекте заключается в дополнительной рекламе, укреплении имиджа и связей с органами власти и местным сообществом, увеличении привлекательности в глазах потребителя и среди бизнес-сообщества, в повышении товарооборота, за счет которого возрастает доходность бизнеса [23].

Очевидно, что развитие взаимодействия власти и бизнеса требует своевременной кор- ректировки региональной экономической политики. По нашему мнению, организация системы мониторинга данного сотрудничества служит важнейшим инструментом, способным обеспечить получение обратной связи и объективной информации для принятия эффективных управленческих решений.

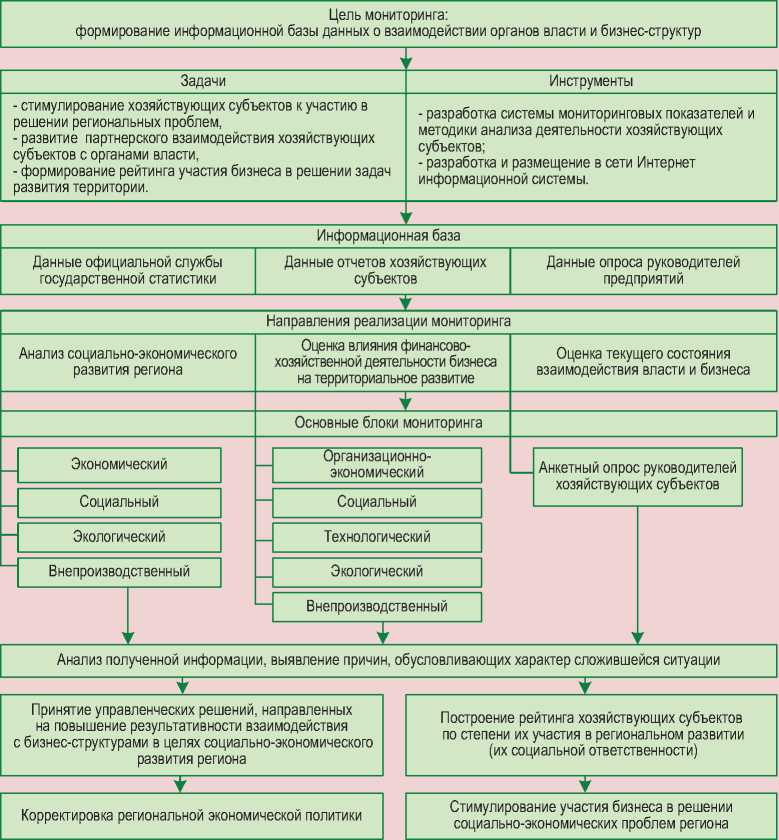

Выделенные нами основные компоненты предлагаемого методического инструментария организации мониторинга взаимодействия органов власти и бизнес-структур при управлении экономикой региона представлены на рисунке 5 .

Рисунок 5. Схема осуществления мониторинга взаимодействия региональных органов власти и бизнес-структур

Источник: составлено автором.

Первоначальным этапом проведения мониторинга является формирование информационной базы исследования. В качестве источников информации выступают данные официальной службы государственной статистики, федеральных и региональных органов исполнительной власти, министерств и ведомств, отчетов хозяйствующих субъектов в разрезе выделяемых блоков, опросов руководителей предприятий.

Второй этап заключается в анализе текущей ситуации. При этом немаловажным для формирования системы мониторинга взаимодействия органов власти и бизнес-структур представляется определение направлений реализации мониторинга. Изучение научных публикаций выявило недостаточность проработки его методического инструментария, который, в частности, рассматривается исключительно в аспекте реализации проектов партнерства власти и бизнеса. Кроме того, не освещена методология проведения мониторинга результатов участия хозяйствующих субъектов в социально-экономическом развитии территорий. Вместе с тем для процесса управления важна оценка достижения поставленных целей, т.е. соответствия задачам социально-экономического развития региона.

Особенность управления экономикой региона на основе взаимодействия органов власти и бизнес-структур заключается в необходимости согласования принимаемых решений с мнением хозяйствующих субъектов. В связи с этим нами предложено третье направление осуществления мониторинга – оценка текущего состояния взаимодействия власти и бизнеса, заключающееся в проведении анкетного опроса руководителей бизнес-структур об оценке их взаимодействия с органами власти и о тенденциях участия в социально-экономическом развитии территории присутствия. С помощью опроса выявляются:

-

– отношение представителей бизнеса к различным формам партнерства;

-

– региональные проблемы, устранение которых возможно с привлечением бизнеса;

-

– оценка текущего уровня взаимодействия данных экономических агентов;

– причины, сдерживающие его развитие.

В свете сказанного направлениями мониторинга взаимодействия власти, бизнес-структур и населения, на наш взгляд, могут быть следующие.

Первое направление – анализ социальноэкономического развития региона, позволяющий оценить результаты указанного взаимодействия и его влияние на сложившуюся ситуацию. Исходя из этого данное направление предлагается отслеживать по динамике таких показателей, как:

– экономические (налоговые отчисления в региональный и местный бюджеты; объем реализованной продукции, работ, услуг; объем работ, выполненных в рамках договоров партнерства власти и бизнеса; объем инвестиций в основной капитал и др.);

– социальные (среднегодовая численность занятых в регионе; среднемесячная заработная плата работников организаций и др.);

– экологические (удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу; доля используемого вторичного сырья; объем инвестиций в охрану окружающей среды и др.);

– показатели внепроизводственной сферы (количество предприятий, вовлеченных в процесс партнерства с органами власти и/или участвующих в проектах по развитию территории; количество реализованных проектов по развитию территории; объем средств, выделяемых бизнесом на финансирование социальных проектов и др.).

Основу анализа представляют данные Росстата, федеральных и региональных органов власти.

Второе направление мониторинга – оценка влияния деятельности бизнес-структур на территориальное развитие, проводимая посредством показателей, объединенных в пять блоков и характеризующих экономическую, социальную, технологическую, экологическую и внепроизводственную сферы деятельности. Информационной базой служит отчетность хозяйствующих субъектов. Результаты оценки позволяют строить рейтинг субъектов хозяйствования по степени их участия в региональном развитии.

Третье направление мониторинга – оценка текущего состояния взаимодействия власти, бизнеса и населения. Включает проведение анкетного опроса руководителей хозяйствующих субъектов, который дает возможность оценить степень их взаимодействия и выявить причины, сдерживающие участие бизнеса и населения в развитии территорий.

Как показал выполненный нами опрос, 21% респондентов-руководителей бизнес-структур г. Вологды считают, что бизнес в той или иной мере должен нести бремя по решению социальных проблем. Причем ведущую роль в этом, по мнению бизнесменов, должны взять на себя органы местного самоуправления (80%), федеральные и региональные органы власти (73%; табл. 5 ). Лишь 12% опрошенных полагают, что решением социальных проблем должен заниматься малый и средний бизнес.

Таблица 5. Распределение ответов на вопрос: «Кто должен заниматься решением социальных проблем территорий?», % от числа ответивших руководителей предприятий г. Вологды

|

Субъект |

Доля, % |

|

Органы местного самоуправления |

80 |

|

Федеральные и региональные органы власти |

73 |

|

Жители |

30 |

|

Крупный бизнес |

29 |

|

Малый и средний бизнес |

12 |

Выявлено, что социальные программы реализуются хозяйствующими субъектами эпизодически (41,1% респондентов) и только крупным бизнесом (32,2%). Вместе с тем бизнес готов инициировать новые проекты в спорте (33%), образовании (32%), благоустройстве территории (27%), культуре (18%) и здравоохранении (11%).

Руководители хозяйствующих субъектов, участвуя в проектах по развитию территории, ориентируются на получение дополнительных преимуществ, и прежде всего установление положительной общественной репутации (64%), повышение доверия органов власти, партнеров, населения к их деятельности и расширение списка клиентов (48%), создание кадрового потенциала (48%), а также формирование партнерского взаимодействия с органами власти (46%).

В качестве одной из главных проблем в развитии взаимодействия с органами власти руководители опрошенных предприятий отмечают недостаточную степень освещения их участия в решении проблем территории в средствах массовой информации (табл. 6) .

На последнем этапе мониторинга разрабатываются рекомендации и мероприятия, обеспечивающие расширение взаимодействия органов власти и бизнес-структур в целях социально-экономического развития региона. Рекомендации, подготовленные исходя из сформированной информационной базы, должны быть адресованы соответствующим уровням управления, в зависимости от которых выделяются следующие типы информации:

– стратегическая, предназначенная для высшего уровня управления экономикой региона и включающая в себя показатели эффективности деятельности органов власти;

– тактическая, направленная на средний уровень управления, в который входят руководители структурных подразделений;

– оперативная, предназначенная для конкретных специалистов отдельных подразделений (нижний уровень управления), используемая для решения текущих проблем [13].

Таким образом, организованный регулярный мониторинг взаимодействия региональных органов власти и бизнес-структур будет способствовать большей обоснованности внесения корректировок в региональную экономическую политику.

Таблица 6. Достаточность информации об участии бизнес-структур в решении проблем г. Вологды в средствах массовой информации, % от числа опрошенных

|

Вариант ответа |

Доля |

|||

|

Газеты |

Журналы |

Телевидение |

Радио |

|

|

Достаточно |

13,1 |

7,1 |

19,0 |

9,5 |

|

Скорее недостаточно |

36,9 |

32,1 |

26,2 |

29,8 |

|

Практически нет |

33,3 |

36,9 |

39,3 |

38,1 |

|

Затрудняюсь ответить |

16,7 |

23,8 |

15,5 |

22,6 |

Выводы и заключение. Следует отметить, что в условиях слабых финансово-экономических возможностей органов власти для выполнения в необходимом объеме переданных им полномочий, а также нестабильной внешнеэкономической конъюнктуры, неблагоприятно влияющие на социально-экономическую ситуацию в российских регионах, представляется перспективным развитие взаимодействия власти, бизнеса и общества.

Сложившаяся ситуация характеризуется тем, что их участие в решении социально- экономических проблем территории используется не в полной мере. Активизация данного процесса невозможна без повышения роли государства в установлении партнерского взаимодействия между властными, предпринимательскими структурами и населением и в обеспечении баланса их интересов. Именно такое взаимодействие имеет значительный потенциал, использование которого даст синергетический эффект для социально-экономического развития российских территорий.

Список литературы К вопросу о взаимодействии власти, бизнеса и общества в решении задач развития территорий

- Багдасарян, В.Э. О трансформациях системы государственного управления в России /В.Э. Багдасарян//Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. -2010. -Т. 3. -№ 2. -С. 106-110.

- Белокурова, Е.В. Государство и благотворительные организации: трансформация моделей взаимодействия (на примере Германии и России): автореф. дис.. канд. полит. наук/Е.В. Белокурова. -М., 2000.

- Братющенко, С.В. Социальная ответственность предпринимательства (обзор концепций)/С.В. Братющенко//Актуальные проблемы социально-экономического развития: взгляд молодых ученых. -Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2005. -С. 166-178.

- Варнавский, В.Г. Партнерство государства и частного сектора: формы, проекты, риски /В.Г. Варнавский. -М.: Наука, 2005. -С. 34-37.

- Всё о лидерах 2016: по материалам проекта «Лидеры корпоративной благотворительности -2016». -М.: Форум доноров, 2016. -202 с.

- Зубаревич, Н.В. Крупный бизнес в регионах России: территориальные стратегии развития и социальные интересы/Н.В. Зубаревич. -М.: Поматур, 2005.

- Ивченко, С.В. Город и бизнес: формирование социальной ответственности российских компаний /С.В. Ивченко, М.И. Либоракина, Т.С. Сиваева; под ред. М.И. Либоракиной. -М.: Фонд «Институт экономики города», 2003.

- Киварина, М.В. Социальное партнерство: ключевые условия эффективности/М.В. Киварина//Вестник Новгородского филиала РАНХиГС. -2015. -Т. 2. -№ 4-2 (2). -С. 109-117.

- Клейнер, Г.Б. Государство -регион -отрасль -предприятие: каркас системной устойчивости экономики России. -Ч. 1 /Г.Б. Клейнер//Экономика региона. -2015. -№ 2 (42). -С. 50-58.

- Кулакова, Т.А. Политика изменений: административные реформы и взаимодействие государства и общества/Т.А. Кулакова. -СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2011. -382 с.

- Лексин, В.Н. Общегосударственная система стратегического планирования территориального развития /В.Н. Лексин, А.Н. Швецов//Труды ИСА РАН. -2006. -Т. 22. -С. 192-212.

- Любинин, Д.А. Партнерство государства и бизнеса: необходимость, содержание и формы реализации: автореф. дис.. канд. экон. наук: 08.00.05/Д.А. Любинин. -М., 2008. -23 с.

- Орлова, Э.О. Механизм инвестиционного взаимодействия бизнес-структур и местного самоуправления /Э.О. Орлова, П.М. Советов. -Вологда: ИСЭРТ РАН, 2010. -184 с.

- Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. -Режим доступа: http://rspp.ru/simplepage/476

- Петров, Ю. «Тринадцатая пятилетка» российской экономики (о ее итогах и о необходимости смены экономической политики) /Ю. Петров//Российский экономический журнал. -1995. -№ 8. -С. 3-19.

- Развитие государственно-частного партнерства в России в 2015-2016 гг. Рейтинг регионов по уровню развития ГЧП /Ассоциация «Центр развития ГЧП». Министерство экономического развития РФ. -М.: Ассоциация «Центр развития ГЧП», 2016. -36 с.

- Региональные модели взаимодействия между деловыми и властными элитами: современные процессы и их социально-политические последствия: аналитический отчет /Фонд «Центр политических технологий». -М., июнь 2009. -160 с.

- Смирнова, Е.В. Взаимоотношения бизнеса и власти как фактор качества жизни населения /Е.В. Смирнова//Вестник Ставропольского государственного университета. -Режим доступа: http://vestnik.stavsu.ru/68-2010/05.pdf

- Сунгуров, А.Ю. Модели взаимодействия органов государственной власти и структур гражданского общества: российский опыт. -Ч. 1 /А.Ю. Сунгуров. -Режим доступа: http://politpriklad.net.ru/book/export/html/839.

- Татаркин, А.И. Партнерство власти и бизнеса в реализации стратегий развития территорий /А.И. Татаркин, Д.А. Татаркин, К.А. Леванова//Экономика региона. -2008. -№ 4. -C. 18-30.

- Туровский, Р. Региональные модели взаимодействия между деловыми и властными элитами: современные процессы и их социально-политические последствия: итоговый аналитический отчет /Р. Туровский. -М., 2009. -42 с.

- Уколов, В.Ф. Взаимодействие власти, бизнеса и общества/В.Ф. Уколов. -М.: Экономика, 2009. -621 с.

- Ускова, Т.В. Социальная ответственность бизнеса: состояние и инструменты развития /Т.В. Ускова, Е.Д. Копытова//Проблемы развития территорий. -2016. -№ 6 (86). -C. 7-19.

- Ускова, Т.В. Частно-государственное партнерство как механизм модернизации экономики территорий: теоретико-методологические основы /Т.В. Ускова//Проблемы развития территории. -2013. -№ 3. -С. 7-16.

- Шулепов, Е.Б. Социальный корпоратизм: теоретические основы и опыт реализации /Е.Б. Шулепов. -Вологда: ИСЭРТ РАН, 2014. -154 c.

- Якимец, В. Межсекторные взаимодействия в России: методология, технологии, правовые нормы, механизмы, примеры (Настольная Книга-1999)/В. Якимец, Н. Хананашвили. -М.: ИСА РАН, Фонд НАН, 2000. -184 с.

- Carroll A.В. A three-dimensional conceptual model of corporate performance/A.В. Carroll//Academy of Management Review. -1979. -Vol. 4. -№ 4. -Р. 497-505.

- Freeman R.E. The stakeholder approach revisited/R.E. Freeman//Zeitschrift fur Wirtschafts und Unternehmensethik. -2004. -Vol. 5. -№ 3. -Р. 228-241.

- Joseph E. A New Business Agenda for Government/E.L. Joseph. -2003.

- McGuire J.W. Business and Society/J.W. McGuire. -N.Y.: McGraw-Hill, 1963. -P. 144.