К вопросу о золотоносности кор выветривания участка Рыбачий (Западный Сихотэ-Алинь)

Автор: Нигай Е.В.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Геология

Статья в выпуске: 1 т.24, 2021 года.

Бесплатный доступ

Автором затронута проблема оценки золотоносности дочетвертичных кор выветривания, широко распространенных в предгорьях сводово-глыбовых геоморфоструктур Амурской области, Хабаровского края и Приморского края, по обрамлению крупных и средних по размерам кайнозойских впадин и депрессий. Для более детального горно-геологического изучения и оценки золотоносности кор выветривания в качестве одного из таких объектов нами рекомендован участок Рыбачий (изучен не в полной мере), а в качестве перспективной - вся Мухенская площадь. Размещены эти участки в зоне сочленения восточного борта Среднеамурской впадины со складчатыми структурами Западно-Сихотэ-Алинского вулканогенного пояса. Приведены примеры крупных золоторудных месторождений формации кор выветривания с их кратким описанием (Олимпиадинское, Куранахское), а также краткое описание россыпных месторождений кор выветривания (подбазальтовой россыпи кл. Пасхальный, элювиально-аллювиальной россыпи руч. Болотистый). На перспективы золотоносности кор выветривания Мухенской площади на участке Рыбачий указывают многие признаки, выявленные в процессе поисковых работ ДВИМСа в 2002 г. Это повышенные содержания золота в шлихах из линейно-площадной коры выветривания, а также и из непромышленных россыпей и россыпепроявлений (от 0,01 до 4,0 г/т и выше); наличие зон дробления, брекчирования и вторичного окварцевания вблизи разрывных нарушений, большое количество позднемеловых даек среднего и кислого составов. Широкое распространение здесь получили зоны гидротермального изменения пород (окварцевание, хлоритизация, серицитизация, аргиллизация).

Золотоносность, коры выветривания, западно-сихотэ-алинский вулканогенный пояс, участок рыбачий, мухенская площадь, юг дальнего востока

Короткий адрес: https://sciup.org/143177506

IDR: 143177506 | УДК: 553.411(571.6) | DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-1-26-33

Текст научной статьи К вопросу о золотоносности кор выветривания участка Рыбачий (Западный Сихотэ-Алинь)

Целью наших исследований является привлечение внимания к оценке золотоносности месторождений формации кор выветривания на примере частично изученной линейно-площадной коры выветривания участка Рыбачий (Мухенская площадь, Западный Сихотэ-Алинь). Методы исследований: сбор, анализ и обработка фондовых материалов и опубликованных работ, в том числе Интернет-сайтов, составление карты кор выветривания и кадастра пунктов наличия кор выветривания (юг Дальнего Востока), геоморфоструктур-ный метод.

Состояние изученности вопроса

Изучением россыпей формации кор выветривания занимались такие известные исследователи российского Дальнего Востока, как Ю.А. Билибин [1, 2], Н.А. Шило [18], Г.П. Воларович [4],

С.С. Воскресенский [5], Н.М. Риндзюнская [16], Н.И. Орлова [15], А.П. Сорокин [17], В.Д. Мельников [9]. К примеру, Ю.А. Билибин, автор монографии «Основы геологии россыпей», обращал особое внимание на важную роль разломной тектоники в формировании рудной и россыпной золотоносности [1]. Н.А. Шило немаловажную роль в теории россыпеобразования отводил россыпеобразующим рудным формациям [18, 19]. С.С. Воскресенский в монографии «Геоморфология россыпей» посвятил целую главу описанию различных обстановок формирования долинных россыпей и их связи с коренными источниками [5].

В последние десятилетия внимание многих золотопромышленников обращено не только на комплексные золотосодержащие рудные объекты

(золото-серебро-полиметаллические, золото-меднопорфировые, золото-серебряные, золото-сурьмяные, золото-вольфрамовые, серебро-оловорудные золотосодержащие и др.), но и на экзогенные месторождения золота формации кор выветривания. Они характеризуются низкими, рядовыми и, очень редко, относительно высокими содержаниями золота, а также, как правило, большими объемами горной массы. Во второй половине прошлого века эти объекты были открыты в США, Канаде, Бразилии, Казахстане, России, Китае, Австралии, ЮАР и других странах мира. В России к ним можно отнести зоны выщелачивания и окисления таких объектов, как Олимпиадинское (Красноярский край), Куранахское и Лебединое (Республика Саха), зоны окисления месторождений Воронцовское и Гагарское (Урал), Покровское и Золотая Гора (Амурская область), сыпучий золотосодержащий песчано-щебнистый элювий в горнопроходческих канавах г. Дяппе – по нашим наблюдениям (Хабаровский край) и др.

Месторождения, преобладающая доля промышленного золота в которых связана с синхронным образованием зон гидратации, окисления и выщелачивания мощной коры выветривания, характеризуются на некоторых золоторудных месторождениях уникальными показателями. Например, разведанные запасы Олимпиадинского месторождения (Красноярский край), где добыча глинистых золотосодержащих руд производится в карьере глубиной 450 м, составляли 650 т золота (по другим данным 470 т), со средним содержанием его по месторождению 4,1 г/т. Месторождение представлено тремя рудными телами на западном участке и одним рудным телом на восточном. Пробность золота в окисленных рудах составляет 960, в первичных рудах – от 910 до 997 [3]. Мощность коры выветривания на восточном участке 300 м и более (линейная кора выветривания), на западном – 30 м (линейно-площадная кора выветривания) [11]. Окисленная минерализация локализована в линейных зонах выветривания, контролируемых тектоническими зонами. Мощность зон достигает 400 м в глубину. Окисленная минерализация на 65–80% состоит из рыхлой глинистой фракции. Остальную часть составляют первичные золотосульфидные руды, в которых 50% золота находится преимущественно в сульфидах железа и сурьмы – пирите, арсенопирите, пирротине и антимоните. Основные золотосодержащие минералы представлены кварцем и глинистыми минералами гидрослюдистых кор выветривания. Рудные минералы содержат железо, марганец, су- рьму, серебро (до 2 г/т), вольфрам [3]. Окисленные руды кор выветривания состояли в основном из алевритового (глинистого) материала. Золото кор выветривания неокатанное, в сростках с кварцем и гидроокислами железа и марганца, доля высвободившегося самородного золота – менее 30%. По добыче и производству золота в 2007–2016 гг. этот объект занимал первое место в России (порядка 25 т металла в год). Для добычи 1 т золотоносной руды из карьера месторождения на переработку вывозится почти 40 т породы. Однако извлечение золота из руд коры выветривания методами цианистого выщелачивания и бактериального окисления высокое и достигает 98% (среднее – 80%) [11].

Другой крупнейший золоторудный объект Республики Саха (Якутии) – Куранахский золоторудный узел, состоящий из 11 однотипных месторождений, из которых в 1990-е гг. было добыто свыше 240 т золота [10]. Он детально описан В.Г. Ветлужских с соавторами [6]. Месторождения куранахской группы представлены близповерх-ностными пологими залежами преимущественно рыхлых кварц-лимонит-гематитовых песчано-глинистых руд с неразложившимися остатками первичных золото-сульфидно-кварцевых образований. Мощность их измерялась от 3–5 до 9–18 м (достигая 25 м на залежах Боковая и Порфировая). Низкие и, реже, рядовые содержания мелкого и тонкодисперсного золота составляли по месторождениям Куранахской группы в среднем от 2,3 до 3,7 г/т (на одном из них – 17 г/т) [6]. Золотоносные залежи и линзы зоны окисления кор выветривания наблюдались преимущественно в пластообразных карстовых полостях, перекрытых небольшим слоем делювия. Зоны структурного элювия на месторождении представлены разновозрастными осадочными породами, породами раннеюрскими песчаниками, конгломератами, кембрийскими доломитизированными известняками. Они залегают на кристаллическом гранитогнейсовом архейском фундаменте. Наиболее золотоносными были разложившиеся и полура-зложившиеся раннеюрские осадочные породы, в которых рудные линзы и полости представляли собой как щебнисто-глинистый элювий – золотоносные глины с брекчиями известняков, так и залежи кварц-гематит-лимонитовых руд, по [6]. Месторождения Куранахской группы относят к карлинскому или невадийскому типу (по аналогии с месторождением Карлин, США).

Немаловажное значение для поисков экзогенных месторождений формации кор выветривания имеют геолого-геоморфологические данные по площадям-аналогам, близкие или идентичные по обстановке формирования объектам, которые нас интересуют. Таким близким аналогом является элювиально-аллювиальная россыпь руч. Болотистый. Россыпь руч. Болотистый находится в Сооли-Тормасинском золотороссыпном узле, в 80 км к северо-востоку от Мухенской площади и в непосредственной близости от Центрального Сихотэ-Алинского разлома. Уникальная по богатству россыпь к настоящему времени фактически отработана, к 2009 г. было добыто свыше 12,5 т золота [7]. Золото в ней характеризовалось преобладанием крупных размеров фракций (более 60%), преимущественно высокими содержаниями и часто в сростках с кварцем. Накопление золота в миоценовой коре выветривания происходило за счет разрушения зон золоторудной минерализации, ассоциирующей с полуразрушенной эоценовой интрузией габбродиоритов, прорывающих раннемеловую кхемскую свиту. Месторождение сформировалось за счет перемыва больших масс золотоносного элювия, теснейшим образом связанного с золотокварцевыми жилами рудопрояв-ления с одноименным названием (рудопроявление Болотистый). Накопление золота в раннемиоценовых корах выветривания, вдоль зон повышенной трещиноватости горных пород и разгрузки подземных вод, происходило за счет разрушения золотокварцевых малосульфидных руд (золо-то-висмут-теллуровая минерализация по [7, 8]). В доголоценовый период была перекрыта неоплей-стоценовыми обломочными отложениями, образовавшимися в большей мере от вскрытия и разрушения габбродиоритовой интрузии. В голоцене произошло вскрытие и переотложение рыхлого золотосодержащего материала и формирование уникальной россыпи в эрозионном окне среди базальтов острогорской свиты.

И еще один пример небольшой промышленной подбазальтовой россыпи формации кор выветривания в верховьях кл. Пасхальный или Игоревский (Малый Хинган). Она была выявлена в 1946–1947 гг. и отрабатывалась штольнями [17]. Сохранялась в законсервированном состоянии благодаря покрову базальтов мощностью 15–20 м [3]. Содержания золота на золотоносный пласт мощностью 2,0 м составляли в среднем 3,0 г/м3 [17]. Мощность рыхлых отложений, в нижних частях представленных золотоносной корой выветривания, составляет 7–8 м [4]. Рыхлые отложения представлены галечником с белесым песчано-глинистым цементом и относятся к отложениям сазанковской свиты с выявленными признаками золотоносности (россыпепроявления-ми) [17].

Обсуждение результатов работ

Проведенные нами работы по составлению карты разновозрастных кор выветривания юга Дальнего Востока и кадастра выявленных пунктов, их локализации с отбором проб на определение минералогического состава и возраста позволили сделать выводы об их широком распространении в южной части Дальнего Востока и их важной роли в формировании экзогенных месторождений полезных ископаемых [14]. Были установлены дочетвертичные эпохи корообразо-вания, происходившие синхронно с деструкцией и выравниванием крупных геоморфоструктур юга Дальнего Востока. Важнейшими из них явились наиболее поздние эпохи корообразования: палеоценовая, эоцен-олигоценовая, раннемиоценовая, позднемиоценовая и плиоцен-эоплейстоцено-вая. Они представлены смешанными минеральными типами: гидрослюдисто-каолинитовым, каолинит-монтмориллонитовым и гидрослюди-сто-монтмориллонитовым, реже – каолинитовым, нонтронитовым, бейделлитовым типами [12, 13].

В южной части Хабаровского края коры выветривания сохранились на слабонаклонных (пологих) поверхностях выравнивания низкогорных массивов. Это предгорья Малого Хинга-на, Баджальской вулкано-плутонической зоны, Западного и Восточного Сихотэ-Алиня, обрамляющие крупные кайнозойские депрессии (Чля-Орельскую, Чукчагирскую, Среднеамурскую, Удыль-Кизинскую) и молодые впадины средних размеров (Верхнеамгуньскую, Курскую, Хогдин-скую, Эворонскую и др.). Отмечается наиболее хорошая сохранность площадных кор выветривания на слабонаклонных поверхностях выравнивания предгорных массивов 100–160, 180–200 и 400–440-метровых уровней, которые в геоморфологическом плане могут представлять собой как надпойменные террасы крупных рек, так и пологие водоразделы их притоков.

В предгорьях Западного Сихотэ-Алиня или Западно-Сихотэ-Алинского вулканогенного пояса, сложенного преимущественно миоценовыми базальтами острогорского комплекса, перекрывающими большую часть осадочных и магматических образований, в зоне его сочленения с восточным обрамлением Среднеамурской впадины нами была выделена площадь, перспективная на выявление золотоносных кор выветривания линейно-площадного типа. Это Мухенская площадь. В ее западной части находится участок Рыбачий, частично изученный в отношении наличия кор выветривания, с прямыми признаками рудоносно-сти (работы КТЭ Дальгеологии 1978 г. и ДВИМСа 2002 г.). В северной части рекомендуемой площади размещаются одноименное мелкое месторождение бурых углей (Мухенское) и крупное промышленное месторождение подземных вод Пунчинское. В западной части площади в 1970-е гг. были открыты месторождения огнеупорных глин, представляющие собой каолиновую кору выветривания [7]. Рекомендуемая площадь имеет большое сходство с районом золотороссыпного месторождения руч. Болотистый.

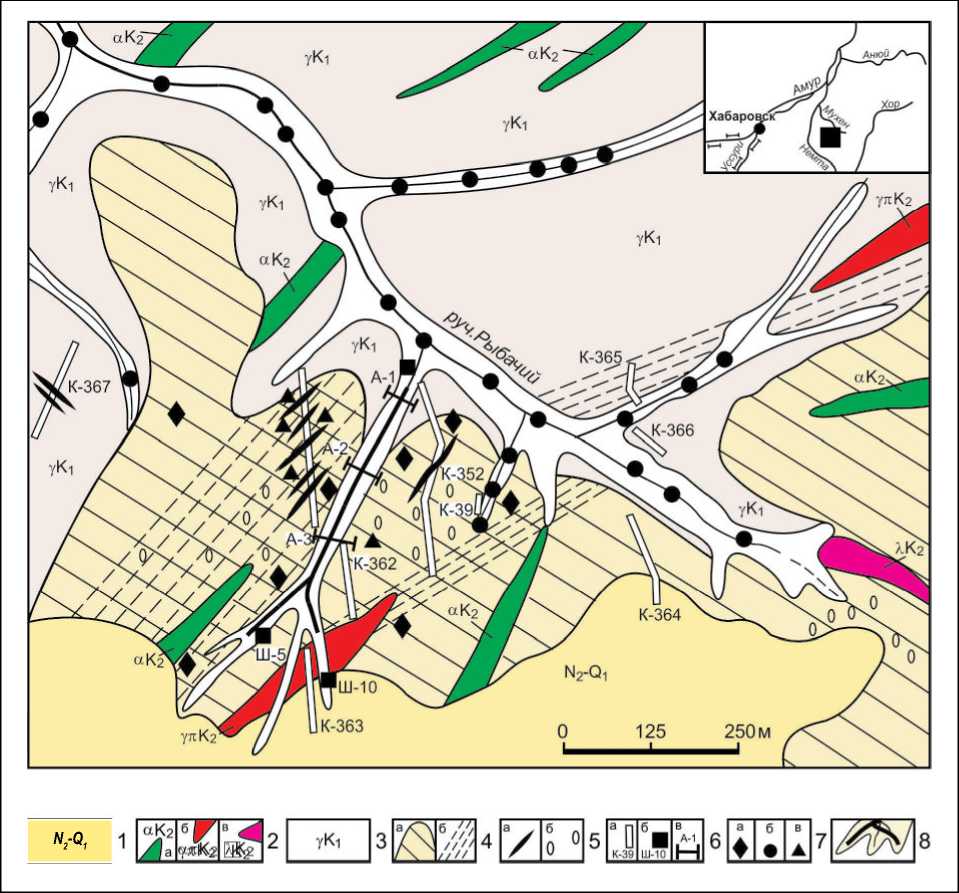

Работы ДВИМСа в 2002 г. на участке Рыбачий, который находится на водоразделе р. Пунчи и руч. Рыбачий, подтвердили высказанные нами ранее рекомендации в отношении этой площади и привели к положительному результату: здесь была выявлена линейно-площадная кора выветривания (рис.). Она имеет следующие параметры: площадь 0,5х2,0 км2, мощность рыхлых отложений составляет от 3,5 до 15 м по левому борту верхнего правого притока руч. Рыбачий. Максимальная насыщенность золоторудной минерализацией (это 6 рудных тел СВ простирания) наблюдается в зонах повышенной трещиноватости и интенсивного окварцевания СВ ориентировки (рис.) – в пределах площади развития кор выветривания по гранитам. Эти зоны, по всей вероятности, связаны с мелкими оперяющими разломами, ответвляющимися от более крупного. Отметим, что рассматриваемая нами площадь размещается вблизи глубинного Центрального Сихотэ-Алинского разлома.

На перспективы золотоносности кор выветривания Мухенской площади на участке Рыбачий указывают многие признаки, выявленные в процессе поисковых работ ДВИМСа 2002 г. В первую очередь это повышенные содержания золота в шлихах из линейно-площадной коры выветривания, а также и из непромышленных россыпей и россыпепроявлений (от 0,01 до 4,0 г/т и выше); наличие зон дробления, брекчирования и вторичного окварцевания вблизи разрывных нарушений, большое количество позднемеловых даек среднего и кислого составов (рис.). Во вторую очередь можно отметить, что широкое распространение здесь получили зоны гидротермального изменения пород (окварцевание, хлоритизация, серицитизация, аргиллизация) – см. рис.

При проведении работ по изучению линейно-площадной коры выветривания по раннемеловым гранитам хунгарийской серии в краевой части разрушенных эрозией покрова песчано-гли- нисто-галечниковых отложений древней долины плиоцен-четвертичного возраста (рис.) было установлено, что накопление золота происходило в зоне гидратации и выщелачивания гидрослю-дисто-монтмориллонитовой коры выветривания, на месте разрушенных золото-кварцевых жил рудопроявления Рыбачьего (рис.). Последующее переотложение рыхлого материала в днище долины левого притока, впадающего в руч. Рыбачий, привело к образованию небольшой россыпи длиной 600 м. Мощность ее золотоносных песков составляет 0,5–0,8 м. Средние содержания золота на золотоносный пласт россыпи промышленно интересные и в среднем составили, по нашим подсчетам, 2,7 г/м3. Эта россыпь непромышленного масштаба, но так же, как и другие прямые признаки рудоносности, указывает на перспективы обнаружения золотоносного элювия по ее бортам.

Укрупненный расчет объема V золотоносного элювия, вскрытого из-под неоген-четвертичных песчано-галечных отложений, по усредненным показателям длины L=2,0 км, ширины h=0,5 км и средней мощности золотоносного пласта m=2 м, следующий: V = L·h·m = =500·2000·2 = 2·106 (м3). При среднем содержании металла в золотоносном пласте, равном 1,5 г/м3, прогнозные ресурсы сла-боизученной категории запасов (Р3) составят порядка 3,0 т.

Отметим также, что плиоцен-четвертичные галечники, перекрывающие кору выветривания гранитов, в отношении золотоносности мало изучены и могут стать дополнительным объектом исследований. Их аналогом на Малом Хингане (Буреинский массив) является белогорская свита (плиоцен-эоплейстоцен), глинисто-песчано-галечные отложения которой на отдельных участках слабозолотоносны (до 100 мг/т).

С.Л. Штейнбергом (1978) в процессе геологической съемки масштаба 1:50 000 на водоразделе руч. Рыбачий и р. Пунчи (Мухенская площадь), где сохранилась кора выветривания по раннемеловым гранитам, установлены вторичные литогеохимические ореолы золота (0,01–0,2 г/т). Шлихи из глинисто-щебенистого материала содержали до 100–150 знаков мелкого золота. Шлихи из русловых отложений долин ручьев и малых рек участка Рыбачий также содержали знаки золота (практически все пробы).

В старых рудоносных районах, где наблюдались зоны развития золотоносных кор выветривания in situ, наиболее полно, по наблюдениям многих исследователей, в том числе нашим, сохраняются глинистые золотоносные коры вы-

Рис. Схема геологической изученности участка Рыбачий (Мухенская площадь, Западный Сихотэ-Алинь). Использованы неопубликованные данные С.Л. Штейнберга (1978), ДВИМСа (2002 г.).

-

1 – неоген-четвертичные отложения (галечники, пески, глины); 2 – дайки андезитов (а), гранит-порфиров (б), риолитов (в); 3 – раннемеловые граниты хунгарийской серии; 4 – кора выветривания по гранитам (а), зоны трещиноватости по гранитам (б); 5 – кварцевые жилы с золотом (а), зоны окварцевания (б); 6 – горные выработки: а – канавы, б – шурфы, в – линии шурфов; 7 – штуфы (а), шлихи (б), литогеохимические пробы с золотом (в); 8 – непромышленная россыпь.

На врезке участок Рыбачий показан черным квадратом

Fig. Schematic map of previous exploration at the Rybachy site (Mukhenskaya area, West Sikhote-Alin). The author has used the unpublished data by S.L. Steinberg (1978), as well as the data that is the property of DVIMS (2002).

-

1 – Neogene-Quaternary deposits (shingle, sand, clay); 2 – dikes of andesite (a), porphyry granite (b), rhyolite (c); 3 – Early Cretaceous granites of the Khungariisky Series; 4 – crust of weathering on granites (a), fracture zones on granites (b); 5 – quartz veins with gold (a), zones of silicification (b); 6 – surface workings: a – trenches, b – test pits, c – lines of test pits; 7 – rock chip samples (a), heavy mineral concentrates (b), soil samples with gold (c); 8 – non-commercial placer.

The inset map shows the Rybachy site as a black square ветривания, чаще всего приуроченные к самому нижнему в профиле горизонту – структурному элювию [12, 13]. Отметим, что золотоносные пласты в долинной россыпи, по нашим наблюдениям, как правило, также прижаты к плотику россыпи. В других случаях – это горизонты зоны гидратации, начального гидролиза и выщелачивания горных пород, преимущественно гидрослюдисто-каоли-нитового и гидрослюдисто-монтмориллонитового составов, т. е. обычно коры выветривания остаточного типа или неполного профиля [16].

Заключение

Таким образом, приведенные нами факты свидетельствуют о возможностях открытия новых нетрадиционных месторождений золота формации кор выветривания вдоль восточного борта Среднеамурской впадины, в предгорьях Западного Сихотэ-Алиня и в непосредственной близости от Центрального Сихотэ-Алинского разлома. Рекомендуется обратить особое внимание на участок Рыбачий и Мухенскую площадь. Для первого характерно наличие не только литогеохимических ореолов с повышенными содержаниями золота на площадях развития линейно-площадных кор выветривания, но и весового золота в шлихах из элювиальных рыхлых образований, обилие малых интрузий, даек и силлов, зон дробления, катаклаза и брекчирования, вторичного окварцевания, ар-гиллизации и др. свойства гидротермалитов.

При более детальном изучении других участков Мухенской площади, на которых также распространены ареалы кор выветривания более низких гипсометрических уровней (по сравнению с участком Рыбачьим), перекрытые неоплейсто-ценовыми отложениями, возможно, подтвердится положительная оценка их перспективности на выявление золотоносных месторождений формации кор выветривания, в том числе промышленных. Изучение их на таких участках (по выкупленным лицензиям с правом ведения ГРР) должно быть выполнено сетью густых поисковых маршрутов с частым отбором шлиховых проб из элювия, вскрытого шурфами по бортам рек, проходкой канавами пологих участков водоразделов, размещаемых ниже участка руч. Рыбачий; бурением скважинами большого диаметра вкрест простирания линейно-площадных кор выветривания, промывкой большого, представительного количества валовых проб, расчетом массы золотоносного элювия по блокам.

Список литературы К вопросу о золотоносности кор выветривания участка Рыбачий (Западный Сихотэ-Алинь)

- Билибин Ю.А. Локализация золотоносности в связи с тектоникой Северо-Востока // Проблемы советской геологии. 1937. № 5-6. С. 419-427.

- Билибин Ю.А. Основы геологии россыпей. М.: ГОНТИ, 1938. 495 с.

- В поисках самородного золота. URL: hppt:// www.goldru.info (дата обращения: 08.04.2021).

- Воларович Г.П. Краткая характеристика типов россыпей золота южной части Дальнего Востока // Тр. ЦНИГРИ. Вып. 53. 1963. С. 3-27.

- Воскресенский С.С. Геоморфология россыпей. М.: Изд-во МГУ, 1985. 205 с.

- Геология золоторудных месторождений Востока СССР. М.: ЦНИГРИ, 1988. 264 с.

- Государственная геологическая карта РФ. Масштаб 1:1 000 000 (третье поколение). Лист М-53 - Хабаровск. Объяснительная записка / А.Ф. Васькин, В. А. Дымович, А.Ф. Атрашен-ко, В.Б. Григорьев, В.Н. Зелепугин, Е.С. Опа-лихина, Л. А. Шаров, Л.Ю. Леонтьева; под ред. А.Ф. Васькина. СПб.: Картфабрика ВСЕГЕИ, 2009. 376 с.

- Лотина А.А. Золото-висмут-теллуровая минерализация в коренных источниках и россыпях месторождения Болотистого (Хабаровский край): дисс. ... канд. геол.-минерал. наук. Владивосток: ДВГИ, 2011. 124 с.

- Мельников В.Д., Мельников А.В., Шестаков Б.И. Золотоносность кор выветривания Амурской области. Благовещенск: АмГУ, 2006. 116 с.

- Металлогения Дальнего Востока России. Хабаровск: ДВИМС, 2000. 218 с.

- Минералы России и стран ближнего зарубежья. URL: hppt://www.webmineral.ru (дата обращения: 08.04.2021).

- Нигай Е.В. Золотоносные коры выветривания Дальнего Востока, проблемы их комплексного изучения и освоения // Золото северного обрамления Пацифика: тез. докл. горно-геологической конф. (II Междунар. горно-геологический форум, посвященный 110-летию со дня рождения Ю.А. Билибина). Магадан: СВК-НИИ ДВО РАН, 2011. С. 158-159.

- Нигай Е.В., Журнист В.И. О постановке геолого-геоморфологических работ по изучению и картированию кор выветривания Сутаро-Бид-жанского золотоносного района // Человеческое измерение в региональном развитии: тез. IV междунар. симпоз. Биробиджан: ИКАРП ДВО РАН, 1998. Ч.1. С. 96-97.

- Нигай Е.В. Золотоносные коры выветривания восточного и северо-восточного обрамления Среднеамурской впадины (Хабаровский край) // Тектоника, глубинное строение и минерагения Востока Азии: X Косыгинские чтения: материалы Всерос. конф. с междунар. участием, 10-12 сентября 2019, г. Хабаровск / отв. ред. А.Н. Диденко, Ю.Ф. Манилов. Хабаровск: ИТиГ им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН, 2019. С.195-197.

- Орлова Н.И., Нечипасенко Е.Ю., Васильев Е.А., Дербеко И.М. Анализ кор выветривания Амурской области в связи с прогнозной оценкой перспектив выявления золотых россыпей // Россыпные месторождения кор выветривания - объект инвестиций на современном этапе: тез. 10-го междунар. совещ. М.: ИГЕМ РАН, 1994. С. 154-156.

- Риндзюнская Н.М., Берзон Р.О., Полякова Т.П., Матвеева Е.В. Геолого-генетические основы прогноза и поисков месторождений золота в корах выветривания. М.: ЦНИГРИ, 1995. 128 с.

- Сорокин А.П., Глотов В.Д. Золотоносные структурно-вещественные ассоциации Дальнего Востока. Владивосток: Дальнаука, 1997. 304 с.

- Шило Н.А. Основы учения о россыпях. М.: Наука, 1985. 400 с.

- Шило Н.А. Учение о россыпях. М.: Изд-во Академии горных наук, 2000. 632 с.