К вопросу об атрибуции изображений на костёнковско-авдеевских лопаточках

Автор: Громадова Б.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 227, 2012 года.

Бесплатный доступ

Большинство шпатлевок Костенки-Авдеево имеют характерные образы. Их семантика связывает их с объектами с микроморфными (зоо-антропоморфными) изображениями с комбинированными функциями женщины и животных. Представлен анализ их морфологии и сопоставления с палеозоологическими данными. Перекрестная проверка зооморфных и антропоморфных элементов на шпателях показывает, что животное может быть идентифицировано только классом и надежно подтверждено хищниками из-за схематического характера изображений. Система орнамента стабильна и связана с антропоморфным смыслом объектов. Установлена корреляция орнаментальных композиций на шпателях и женские статуэтки Костенки-Авдеево.

Костенковско-авдеевская культура, орнамент, лопаточка, зооморфизм, антропоморфизм, женская скульптура, миксоморфные изображения

Короткий адрес: https://sciup.org/14328506

IDR: 14328506

Текст научной статьи К вопросу об атрибуции изображений на костёнковско-авдеевских лопаточках

В инвентаре граветтийских стоянок Восточной и Центральной Европы одну из самых многочисленных групп орудий из твердых органических материалов составляют лопаточки. Эта группа изделий впервые была выделена в особую категорию П. П. Ефименко (1958), а впоследствии подробно рассмотрена М. Д. Гвоздовер (1953) и З. А. Абрамовой (1962).

Самая представительная и наиболее однородная коллекция лопаточек с точки зрения и технологии, и стилистики происходит из стоянок Костёнки 1/1 и Ав-деево. Целый ряд характеристик (технология изготовления, морфология предметов, способ художественного оформления) позволяет выделить эти лопаточки в отдельный костёнковско-авдеевский тип.

Технология их изготовления довольно консервативна: костёнковско-авдеев-ские лопаточки представляют собой орудия, сделанные на тонкой, плоской и длинной заготовке из кости или бивня мамонта. Бесспорно, наиболее ярким элементом являются дистальные концы лопаточек с фигурно оформленными навершиями.

В настоящий момент на стоянках Костёнки 1/1 и Авдеево насчитываются 64 лопаточки. На всех 20 целых лопаточках имеются навершия, оформленные в виде головки (или другого зооморфного образа), и орнаментированная рукоять. На 40 фрагментах (из общего числа 44) художественное оформление сохранилось частично.

В качестве заготовок для производства лопаточек чаще всего использовалось продольно расщепленное ребро мамонта или лошади (около 97 % – 62 экз.), в единичных случаях – бивневая пластина (1 предмет – 1,5 %) или стенка трубчатой кости (1 предмет – 1,5 %).

Форма заготовке придавалась при помощи резания, строгания, полирования и конечной абразивной обработки. В результате лопаточка представляла собой орудие, морфологически состоящее из лезвийной части и фигурно оформленного навершия.

В большинстве случаев оформление представляет собой некую композицию, состоящую из орнаментированной рукоятки и навершия в виде круглой головки с парой косо расположенных прорезанных отверстий, представляющих глаза. В трех случаях по бокам головки выступает пара ушек. И только пять предметов имеют другое, чаще всего зооморфное, оформление, представленное контурным изображением животного с гораздо более реалистично выраженными деталями морфологии тела животного ( Ефименко , 1958. С. 307–309. Рис. 116–118; Gvozdover , 1995. P. 167. Fig. 132). Однако по манере исполнения и организации орнаментального поля оформление такого навершия очень близко к лопаточкам с круглой головкой.

Лопаточки костёнковско-авдеевского типа представляют собой исключительный случай, когда орнаментальная композиция является не только неотъемлемой частью орудия, но и достаточно выразительным типологическим признаком.

Согласно выводам М. Д. Гвоздовер, типичное фигурно оформленное на-вершие с округлой головкой передает миксоморфный образ женщины и зверя ( Gvozdover , 1995. Р. 45). Таким образом, на навершиях лопаточек сочетаются два основных компонента:

-

1) зооморфные навершия, которые представляют собой контурные плоскостные изображения животных или изображения с акцентированным контуром морды животного анфас при схематичном исполнении некоторых ее деталей. Свои выводы М. Д. Гвоздовер основывала, прежде всего, на сходстве конструкции и некоторых элементов округлых наверший лопаточек с явно выраженными зооморфными признаками ( Gvozdover , 1995. Р. 45);

-

2) геометрическая композиция на рукоятках лопаточек, отображающая элементы, аналогичные перевязям на женских статуэтках из Костёнок 1/1 и Авдеева. Сочетание этих двух компонентов – звериного и антропоморфного – позволяют говорить о миксоморфной (зооантропоморфной) тематике изображений на лопаточках ( Ibid .).

Хотя до сегодняшнего дня подробная аналитическая атрибуция не проводилась, образ зверя чаще всего трактуется как схематичное изображение головы представителя семейства кошачьих, медведя или волка анфас (см., напр.: Ефименко , 1958. С. 302; Гвоздовер , 1985. С. 39; Gvozdover , 1995. Р. 37).

В связи со схематизацией изображений возникает вопрос: можно ли с точностью установить вид или хотя бы отряд, к которому относится изображенное животное, и существуют ли методы, позволяющие выявить степень сходства с настоящими животными?

Одной из главных задач работы стала не попытка идентификации видов животных, изображенных на лопаточках, а опыт анализа морфологического сходства и сравнения полученных результатов с палеозоологическими данными . Кроме того, в ходе работы предпринята попытка выработать наиболее корректный метод выявления и систематизации зооморфных элементов.

Второй круг вопросов связан с геометрическим оформлением рукоятки и трактовкой орнаментальной композиции: действительно ли элементы оформления на рукояти лопаточек представляют элементы антропоморфизма или же это на самом деле устойчивая система знаков с другим символическим смыслом?

В связи с этим необходимо было обратить внимание на такие важные моменты, как анализ орнаментальной композиции, сравнение орнаментации и распределение орнаментальных зон на лопаточках и статуэтках.

Анализ зооморфных элементов

Общее изучение комплекса мамонтовой фауны показало, что обнаруженное количественное соотношение остатков животных на стоянках и образов животных в изобразительном искусстве далеко не всегда отражает действительную картину биоценозов верхнего палеолита ( Саблин , 2002).

Однако присутствие некоторых видов животных, представленных одновременно в фаунистических остатках на стоянках и в изобразительном искусстве, свидетельствует об особом месте, которое те занимали в представлениях человека. На стоянках доминируют остатки зверей из отрядов парно- и непарнокопытных ; вместе с единственным представителем отряда хоботных – мамонтом; хищных ; заячьих и грызунов ( Верещагин, Кузьмина , 1977; Палеолит..., 1982; Гвоздовер , 2001; Саблин , 2002). Из них в мелкой пластике наиболее часто представлены изображения мамонта (Авдеево – 3 предмета, Костёнки – 11) и хищных животных – медведя, волка и кошачьих (пещерного льва) ( Ефименко , 1958. С. 385–390; Gvozdover , 1995. Р. 124–127), которые значительно преобладают над изображениями одной из самых крупных групп животных – копытных ( Абрамова , 2005. С. 209; Ефименко , 1958. С. 393; Gvozdover , 1995. Р. 128). Единственными экземплярами представлены статуэтки бизона в Зарайске и лошади в Авдее-во ( Амирханов, Лев , 2004; Gvozdover , 1995. Р. 128). Остальным видам животных в искусстве костёнковско-авдеевской культуры пока достоверных аналогий не найдено.

Что касается схематичных изображений на лопаточках, форма головы, изображаемой анфас, а также сопоставление формы и взаимоположения ушей и глазных отверстий позволяют заключить, что на лопаточках изображена морда животного из отряда хищных. Этот факт облегчает и расширяет выборку сравниваемых зверей, необходимых для определения / установления видов, изображаемых на навершиях лопаточек: кроме группы кошачьеподобных (feliformia), богато представленной в палеолитическом искусстве, заслуживает внимания также многочисленная, судя по наличию костных остатков, группа собакоподобных (caniformia; медведь, волк, песец, куньи – представлены росомахой), изображения которых в палеолитическом искусстве, правда, редки.

Для определения морфологического сходства между изображениями на лопаточках и существовавшими видами животных были использованы два основных метода:

-

1) стилистико-морфологический (описание звериных признаков);

-

2) морфометрический (измерение и соотнесение пропорций основных морфологических черт).

Первый метод заключается в описании морфологических черт основных представителей хищных животных, чьи костные остатки и/или изображения встречаются на стоянках верхнего палеолита Русской равнины. Описанные черты лицевой части черепа анфас сравнивались с образом зверей на лопаточках.

На основе полученных данных можно заключить, что, несмотря на условно-обобщенную форму исполнения, некоторые схематичные изображения животных на лопаточках сохраняют отдельные детали, позволяющие приблизительно определить вид животного. Среди морфологических признаков, общих для изображений на лопаточках и сравниваемых зверей, преобладают маленькие ушки, расположенные на большом расстоянии друг от друга, косые глазки, округло-вытянутая или треугольная форма головы со слабо вытянутой мордой. Теменная часть прямая. Щеки слабо выраженные, основную часть головки составляют гипертрофированные глаза в виде косых прорезей. Прорези неестественно косо расположены по отношению к центральной оси головы. Исходя только из формы контура головы, изображения можно было бы отнести к ко-шачьеподобным. Однако перечисленные детали позволяют, на основе составленной таблицы (табл. 1) морфологических признаков животных , учитывать определенное морфологическое сходство изображений на лопаточках также с более редкими в палеолитическом искусстве образами таких представителей териофауны, как росомаха или песец.

Главный вопрос при морфологическом сравнении изображений с реальными данными по определенным видам животных состоит в том, являются ли зооморфные навершия на лопаточках результатом индивидуального восприятия образа животного или представляют примеры некоего традиционного канона?

Таблица 1. Условное описание основных морфологических черт хищников

|

Вид (семейство) |

Описание |

|

Alopex lagopus (песец) |

Лицевая часть черепа имеет округло-вытянутую форму. Довольно большого размера ушки, широкие в своем основании и острые в окончании, расположены близко друг от друга. Теменная часть плоская и по размерам почти соответствует длине основания одного ушка. Рострум слабо вытянутый, подбородочный выступ анфас слабо заметен. Нос круглый, щеки слабо выраженные. Глаза миндалевидной формы, косо поставлены по отношению к центральной оси головы |

|

Canis lupus (волк) |

Лицевая часть черепа имеет овально-подтреугольную форму. Ушки довольно большого размера посажены настолько близко друг к другу, что иногда теменная часть головы кажется очень узкой. Ушки имеют острые окончания. Рострум сильно вытянутый, подбородочный выступ анфас слабо заметен. Нос круглый, щеки слабо выраженные. Глаза миндалевидной формы, косо расположены по отношению к центральной оси головы. В сравнении с песцом, глаза волка больше по размерам относительно площади лицевой части головы, угол также больше. Скулы менее выпуклые |

|

Felidae (кошачьи) |

Ведущий представитель этой группы на Русской равнине, пещерный лев (пещерная пантера, Panthera spelaea Goldfuss ), к концу вюрма исчез. Морфология его лицевого отдела весьма спорна, но, видимо, пещерный лев был более сходен с современным тигром, чем со львом ( Верещагин, Барышников , 1985. С. 18). Однако на основе сходства основных внешних признаков можно восстановить условные очертания лицевой части этого семейства животных. Лицевая часть головы кошачьих имеет округлую форму. Теменная часть выпуклая. Округло-острые ушки находятся на относительно большом расстоянии друг от друга – длина теменной части почти соответствует длине основания двух ушек. Щеки и скулы круглые, рострум короткий. Наравне с ней выступают подбородочный выступ и верхняя губа в форме двойной волны. Нос сердцевидной формы. Глаза миндалевидные, их расположение по отношению к центральной оси головы имеет некоторые особенности. Верхнее веко образует с центральной осью головы прямой угол. Нижнее веко образует с центральной осью головы угол не менее 45° |

|

Gulo gulo (росомаха) |

Лицевая часть головы росомахи имеет округло-подтреугольную форму. Теменная часть плоская, длинная, по ее краям находятся маленькие круглые ушки. Длина основания ушек в несколько раз меньше, чем длина теменной части. Рострум слабо вытянутый, в профиль верхняя губа и кончик носа заметно приподняты над нижней губой. Верхняя губа видна довольно четко и почти полностью перекрывает подбородочный выступ. Нос подтреугольной формы. Глаза овально-миндалевидной формы, косо расположены по отношению к центральной оси головы. Они посажены ближе к боковым сторонам головы, чем у остальных видов хищных животных. Щеки слабо выраженные, скулы округлые. |

|

Ursus arctos (бурый медведь) |

Лицевая часть головы имеет овальную форму. Теменная часть вогнутая, ее длина соответствует длине основания небольших круглых ушек. Рострум вытянутый, но более широкий, чем у волка, щеки и скулы круглые. Подбородочный выступ и верхняя губа слабо заметны. Нос подтреугольной формы, глаза маленького размера. Верхнее и нижнее веко образуют с центральной осью головы острый угол, практически равный 45°. |

Сходство в технике и способе изображения орнамента, глаз, формы головки, наличии ушек по краям позволяет сблизить некоторые реалистичные изображения с более схематичными. Таким образом, можно говорить об определенном каноне в схематизации образов животных, представляющем как гипертрофированную, так и относительно реалистическую передачу только некоторых морфологических элементов, важных для распознания образа животного, таких как ушные раковины, глаза и форма головы.

Второй метод заключается в количественном измерении соотношений основных элементов лицевой части головы . Главная задача состояла в сравнении количественных измерений схематичных изображений и реальных данных, доступных в определителях и публикациях по морфометрии и биологии млекопитающих. Параметры реальных представителей хищных животных были переведены в единицы соотношения, которые можно применять при рассмотрении изображений любого масштаба. Были измерены и сравнены пропорции теменной части головы животного по отношению к ширине основания ушек , соотношения длины и ширины головок и соотношения углов на изображениях и система расположения и направления глаз и ушек относительно центральной оси навершия.

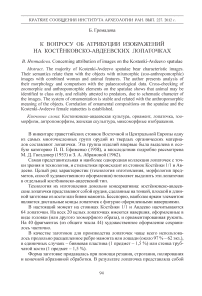

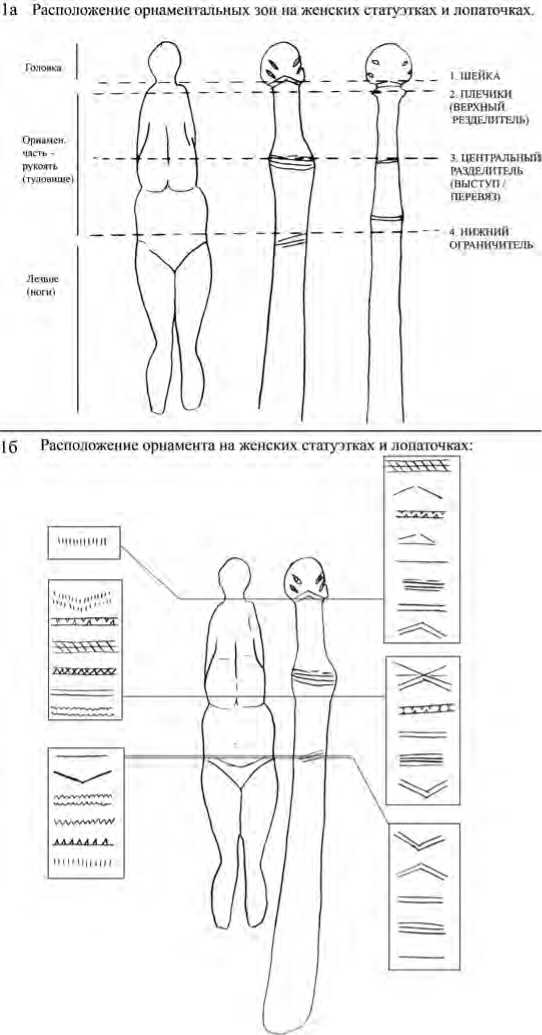

Рис. 1. Расположение орнамента и орнаментальных зон на женских статуэтках и лопаточках

Однако во всех случаях попытка выявить морфологическое сходство на основе количественного анализа не принесла удовлетворительных результатов, которые могли бы помочь при идентификации видов животных, изображенных на лопаточках. Использованный метод не позволил аналитически вычислить направление разреза глаз и расположение ушек у реальных животных и схематических изображений и сравнить их количественные соотношения, т. к. данные ни в одном случае не сходились.

Таким образом, если сравнивать оба использованных подхода – количественный анализ и морфологическое описание, то можно говорить о том, что для выявления и определения зооморфных черт более подходящим оказался стилистико-морфологический метод. Можно утверждать, что определение видов животных на основе сравнения основных морфологических признаков представляется более надежным для установления сходства между схематичными изображениями и реальными данными.

Анализ антропоморфных элементов

Головки лопаточек очень часто объединены при помощи орнамента в одну орнаментальную композицию с рукоятью. Основу орнамента составляет косой крестик, размещенный по бокам изделия. Кроме простых орнаментальных элементов (линия, черточка или крестик), довольно часто на лопаточках встречаются линии-ограничители и разделители . Они разбивают орнаментальное поле на части или отграничивают его от остальной части изделия. Это может быть одна поперечная линия, либо двойная (тройная, редко – больше) линия-« поясок» , либо ограничитель в виде угла (двух и больше). По манере исполнения (неглубокая, довольно узкая линия) они вписываются в рамки орнамента костёнковско-авдеевской культуры ( Гвоздовер , 1985; Gvozdover , 1995). «Пояски-разделители» очень часто вписаны в разные выступы и расширения, которые не являются результатом технологии изготовления предмета, а явно относятся к его оформлению.

У всех лопаточек выявлены четыре основные зоны размещения орнамента и/или других конструктивных элементов орнаментального поля (выступы, расширения) (рис. 1а):

-

1) шейка, или основание головки;

-

2) плечики (место под основанием головки);

-

3) место размещения центрального разделителя или расширения;

-

4) нижний поясок-ограничитель (или расширение).

Результатом исследования, направленного на поиск аналогий орнаменту и особенностям его расположения на разных художественно оформленных предметах, является сравнение орнаментальной композиции на рукояти лопаточек с женскими статуэтками костёнковско-авдеевской культуры, на которых часто отображались разного рода орнаменты, перевязи или, предположительно, элементы украшений и костюма ( Абрамова , 1960).

Орнамент на статуэтках костёнковско-авдеевской культуры группируется как минимум в трех зонах – грудь, поясница (талия) и шея. Связывая зоны размещения орнамента на лопаточках и их сравнение с орнаментацией на кос-тёнковско-авдеевских статуэтках, можно выделить основные места с акцентированным расположением орнаментальных компонентов. В сочетании с морфологическими элементами, характерными для женского образа, можно выделить следующие зоны (рис. 1б):

-

1) связанная с нижней частью шеи статуэток и верхней частью груди и соотносящаяся с шейкой лопаточек. Орнамент на женских статуэтках в этой зоне встречается один раз – в виде ряда черточек на статуэтке 2 из Костёнок; на лопаточках, напротив, орнамент более разнообразный ( Ефименко , 1958. С. 306, 347. Рис. 115, 141; Gvozdover , 1995. P. 124. Fig. 159).

-

2) связанная с плечами статуэтки . На лопаточках эта зона помещена ниже шейки. Она хорошо выражена на лопаточке из Авдеева и имеет форму двух выступов по бокам ( Gvozdover , 1995. P. 163. Fig. 128). Форма и место расположения выступов сближает их также с выступами в плечевой части на женской скульптуре.

-

3) связанная с туловищем (грудь – примерно середина спины) у женских статуэток. Кроме орнамента, на лопаточках в этой зоне встречаются также полукруглые расширения по бокам ( Ефименко , 1958. С. 307. Рис. 116; Gvozdover , 1995. P. 159, 162, 164. Fig. 124, 127, 129).

Совершенно уникальным предметом оказалась целая лопаточка из комплекса 2 Костёнок 1/1 ( Праслов , 2009. С. 155. Рис. 80). В районе третьей зоны лопаточка расширена по бокам. На плоской вентральной поверхности лопаточки прочерчено несколько линий, по бокам копирующих полукруглое расширение. Вследствие этого возникает образ, ближайшие аналоги которому известны на моравских памятниках граветта – Павлове и Дольних Вестоницах. Речь идет о подвесках, оформленных в виде женской груди, и стилизованной женской статуэтке в виде стержня с гипертрофированной женской грудью ( Klíma , 1983). Примечательно, что по краям эти подвески и изображение груди на пластике нередко орнаментированы короткими черточками. Такой же орнамент – линия поперечных черточек – размещен и по центральной оси изображения на лопаточке, разделяющей «грудь» на две половины. На основе этого сравнения можно утверждать, что изображение на лопаточке может представлять стилизованную женскую грудь.

-

4) Последняя зона связана с участком поясницы и талии у женских статуэток. Здесь орнамент более простой – в виде одинарного или двойного закругленного зигзага, клиновидной насечки и ряда черточек. У лопаточек тоже вариации орнамента упрощенные – это прямая поперечная линия (одинарная, двойная, тройная) или поясок в виде угла, обращенного вершиной вниз или вверх.

Таким образом, размещение орнамента на лопаточках действительно можно отождествить с размещением орнамента или разного рода изображений «перевязей и ожерелий» на женских статуэтках костёнковско-авдеевской культуры. В одном случае изображение можно напрямую связать со стилизованным изображением женской груди. Тип и сложность орнамента на лопаточках и статуэтках в большинстве случаев отличаются, однако, прежде всего, упрощение орнамента может быть связано с общей схематизацией как зооморфных черт, так и элементов, связывающих лопаточки с антропоморфными изображениями.

Овальные расширения рукояти также связывают лопаточки и женские изображения, т. к. они помещены в третьей и четвертой зоне ( Gvozdover , 1995. P. 160. Fig. 125). На женских статуэтках в нижней части этих двух зон помещены самые широкие элементы женской скульптуры костёнковско-авдеевской культуры – большая грудь и бедра.

На основе полученных данных можно утверждать, что орнаментальная композиция на рукояти лопаточек несет определенные антропоморфные признаки, показывающие связь лопаточек с женскими статуэтками костёнковско-авдеевс-кой культуры.

Подводя итоги, следует отметить, что на костёнковско-авдеевских лопаточках удалось выявить одну схему в общей композиции оформления рукояти и на-вершия в виде головки. Орнаментация по бокам изделия (контурный орнамент) в виде косого крестика и заменяющих его элементов явно отделяет всю композицию от нижней, лезвийной, части лопаточки, так что головка и орнаментированная рукоять составляют единое целое. В связи с рассмотренными деталями оформления лопаточек костёнковско-авдеевской культуры можно выделить на них зооморфную часть в виде головки зверя и антропоморфную часть, связывающую рукоять с изображениями на женских статуэтках.

Примененные методы проверки данных по определению видов животных, изображаемых на лопаточках, показали, что в связи со схематизацией образа зверя на лопаточках можно с точностью установить отряд изображаемого животного, которое определенно можно отнести к хищным. Степень сходства с настоящим животным можно установить только условно, при помощи стандартного стилистико-морфологического метода, подразумевающего описание и сравнение звериных признаков и зооморфных элементов на лопаточках.

Что касается антропоморфной составляющей в изображениях на навершиях лопаточек, в системе оформления присутствуют как антропоморфные элементы (расширения в виде груди, плечики), так и устойчивая система орнаментации с антропоморфной смысловой нагрузкой. Схема ее расположения на рукояти лопаточек с точностью соответствует расположению орнаментальных элементов (ожерелий, браслетов, поясов и перевязей) на статуэтках костёнковско-авдеев-ской культуры.

Таким образом, большинство лопаточек костёнковско-авдеевской культуры помимо утилитарного назначения характеризуются уникальным образом, семантика которого позволяет отнести его к миксоморфным (зооантропоморф-ным) изображениям, сочетающим черты женщины и зверя.

Список литературы К вопросу об атрибуции изображений на костёнковско-авдеевских лопаточках

- Абрамова З. А., 1960. Элементы одежды и украшений на скульптурных изображениях человека эпохи верхнего палеолита в Европе и Сибири//Палеолит и неолит СССР. Т. 4. (МИА. № 79.)

- Верещагин Н. К., Барышников Г. Ф, 1985. Вымирание млекопитающих в четвертичном периоде Северной Евразии. Млекопитающие Северной Евразии в четвертичном периоде//Труды ЗИН. Т. 131. Л.

- Верещагин Н. К., Кузьмина И. Е., 1977. Остатки млекопитающих из палеолитических стоянок на Дону и Верхней Десне//Мамонтовая фауна Русской равнины и Восточной Сибири. (Тр. ЗИН. Т. 72.)

- Гвоздовер М. Д., 1953. Обработка кости и костяные изделия Авдеевской стоянки//Палеолит и неолит СССР. (МИА. № 39.)

- Гвоздовер М. Д., 1985. Орнамент на поделках костенковской культуры//СА. № 1.

- Гвоздовер М. Д., 2001.Зооархеология верхнепалеолитической стоянки Авдеево (предварительное сообщение)//Мамонт и его окружение: 200 лет изучения. М.

- Ефименко П. П., 1958. Костенки I. М.; Л.

- Палеолит Костёнковско-Боршевского района на Дону. 1879-1979. Некоторые итоги полевых исследований, 1982. Л.

- Праслов Н. Д., 2009. Костенки -жемчужина русского палеолита//Зверь и человек: Древнее изобразительное искусство Евразии. (Тр. ГЭ. XLIV.)

- Саблин М. В., 2002. Фауна крупных млекопитающих центра Русской равнины в позднем плейстоцене, среднем голоцене//Костенки в контексте палеолита Евразии: Исследования. СПб. Вып. 1.

- Gvozdover M., 1995. Art of the Mammoth Hunters: The finds from Avdeevo//Oxbow Monograph. Oxford. 49.

- Klima B., 1983. Dolni Vestonice, taboriste lovcü mamutü. Praha.

- Абрамова З. А., 1962. Палеолитическое искусство на территории СССР//САИ. Вып. А4-3.

- Абрамова З. А., 2005. Животное и человек в палеолитическом искусстве Европы. СПб.

- Амирханов Х. А., Лев С. Ю., 2004. Статуэтка бизона с Зарайской стоянки//Проблемы каменного века Русской равнины. М.