К вопросу об информационном потенциале древесного угля кремаций Кудашевского I могильника (III-V вв.)

Автор: Казанцева О.А., Куприянов Д.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 272, 2023 года.

Бесплатный доступ

Анализируется древесный уголь из археологических раскопок грунтовой части биритуального Кудашевского I могильника (III-V вв.) - памятника эпохи Великого переселения народов в Среднем Прикамье в сравнении с материалами предыдущих лет исследования. Уголь происходит из захоронений, заполнения слоя могил, ям и пространства между могилами памятника, представляет собой отдельные находки и его скопления. В результате ксилотомического анализа установлено, что в составе спектров древесных углей преобладают ель, сосна, ольха и осина. Видовой состав древесных углей, обнаруженных в погребениях, в целом, отражает состав растительного покрова окружающей территории в период функционирования памятника. При этом присутствие мелколиственных пород (осина, ольха и береза) указывает на возможное наличие антропогенных модификаций растительного покрова в районе памятника в момент его функционирования.

Среднее прикамье, великое переселение народов, iii-v вв, кудашевский i могильник, погребальный обряд, кремация, древесный уголь, ксилотомический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/143182432

IDR: 143182432 | DOI: 10.25681/IA5A6.0130-2620.272.193-207

Текст научной статьи К вопросу об информационном потенциале древесного угля кремаций Кудашевского I могильника (III-V вв.)

Кудашевский I курганно-грунтовый могильник расположен на юге Пермского края в Бардымском муниципальном округе около д. Кудаш (рис. 1). Памятник размещается на юго-востоке лесной зоны Восточно-Европейской равнины. С точки зрения растительного покрова район расположения могильника относится к Вятcко-Камскому биому широколиственно-хвойных лесов с преобладанием в составе древостоев ели и пихты и участием липы ( Кадетов и др. , 2020. С. 339–343). Коренными лесами на данной территории считаются дубовые

1 Работа выполнена в рамках научной темы ИА РАН № 122011200264-9 «Междисциплинарный подход в изучении становления и развития древних и средневековых антропогенных экосистем».

7, - наконечник копья, железо (2387/14)

8, - керамика, глина (2387/15)

— костер

= - граница раскопа

—ю— граница участков

--граница с раскопом 1999, 2003-2005 аг.

(ню- погребение

Раскоп 2005 г j

> 150 см

О -яма

J - слой Ns 2 _*w v -уголь

1- ■ камень (2387/20)

2- - камень (2387/18)

-

■ камень (2387/19)

-

- камень (2387/22)

-

- камень (2387/21) в | ■ наконечник копья.

железо (2387/17)

Рис. 1. Кудашевский I могильник

1 – схема расположения памятника относительно границ современных растительных сообществ ( а – темнохвойные леса; б – светлохвойные леса; в – смешанные лиственные леса (осина, береза, дуб, вяз, клен и др.); г – смешанные леса с преобладанием хвойных; д – луга; е – пахотные и залежные земли); 2 – топографический план ( а – курган; б – граница селища; в – раскопы прошлых лет; г – раскоп; д – грабительские ямы); 3 – план раскопа 2021 г.

и липовые с примесью ели ( Гвоздецкий , 1968. С. 78–79). Однако в настоящее время преобладают мелколиственные вторичные леса (осина, береза, ива) с участием широколиственных пород (клен, дуб, липа) ( Барталёв и др ., 2016. С. 118).

Могильник состоит из курганной и грунтовой частей и датируется III–V вв., связан с эпохой Великого переселения народов. Памятник был открыт в 1989 г. О. А. Казанцевой, археологические раскопки начались с 90-х гг. XX в. и продолжаются в настоящее время небольшими площадями. В грунтовой части исследовано 371 погребение, в курганной части изучен один курган. Умершие уложены по обряду ингумации, также на могильнике фиксируется кремация на стороне. Обугленные деревянные конструкции встречены в 89 могилах, что составляет 24,47 % всех изученных могил с погребальными конструкциями памятника ( Казанцева , 2021. С. 40).

Актуальность исследования кремаций на могильнике связана не только с изучением погребального обряда древнего населения ( Казанцева , 2022а. С. 308–320), но и с исследованием элементов кремаций, например, фрагментов от внутримогильных деревянных конструкций ( Казанцева, Сунцова , 2022. С. 221–231). Обугленные деревянные конструкции встречены в 22,1 % ( Казанцева , 2022а. С. 312) от всех могил, содержащих фрагменты кремированных костей. Важное значение имеет коллекция органики, среди которой определенное место занимает древесный уголь, изучение которого было начато в 2021 г. ( Куприянов , 2021. С. 114–122). Анализ таксономической принадлежности древесного угля позволяет не только выявить некоторые особенности погребального обряда, но и дополнить информацию об условиях окружающей среды территории, прилегающей к изучаемому памятнику ( Семеняк и др. , 2018. С. 88). Изучение топлива для кремаций в настоящее время является актуальным направлением исследований для памятников Восточно-Европейской равнины. Однако большинство изученных объектов расположены в более западных регионах: в верховьях Волги ( Клещенко и др. , 2021; Куприянов , 2021), в среднем течении Оки ( Семеняк и др ., 2018), в среднем Поволжье ( Пономаренко и др., 2015; Салова и др. , 2021). Кудашевский I могильник, расположенный значительно восточнее упомянутых выше памятников, служит архивом, существенно дополняющим географию исследований топлива кремаций.

В методическом плане при работе с кремациями в полевых условиях отметим, что в заполнении некоторых могил в слое 31 (темно-серый пестроцветный суглинок с включениями угля и кальцинированных костей) содержались слишком мелкие фрагменты углей, которые практически невозможно было взять для дальнейшего анализа. Тем не менее угли собирались в течение всего времени раскопок могильника и из всех объектов (заполнение могил, ям, пространство между погребениями).

В статье представлены итоги раскопок Кудашевского I могильника в 2021 г., содержащие уголь из засыпи и из погребений, ямы 43; пространства между грунтовыми могилами: находки единичных фрагментов угля, скопления углей на участке; отдельные фракции угля из слоя 2 (Казанцева, 2022б. С. 11–16). Выбор для анализа материалов данного года исследования был обусловлен наличием угля практически во всех объектах памятника. Для сравнения приведены результаты изучения угля из 14 могил Кудашевского I могильника из предыдущих раскопок разных лет. Памятник раскапывается послойно-квадратным способом изучения грунтовых могильников, мощность одного пласта составляла 10 см. Раскоп площадью около 50 кв. м, был заложен в северной части памятника (рис. 1: 2, 3).

Информация об объектах

В раскопе были изучены 3 индивидуальные могилы, содержащие уголь (табл. 1: 12–14 ). Размеры: длина – 280–158 см, ширина – 125–92 см, глубина – 21–30 см. Все могилы ориентированы СВ – ЮЗ, имели сопровождающий инвентарь. В могиле № 360 нет четкой ассоциации вещей с полом умершего. Два погребения (№ 362, 363) – мужские, в составе комплексов содержатся предметы вооружения (боевой нож, наконечники копий). Содержание заполнения погребений разное, остановимся подробнее на описании могил.

Таблица 1. Краткие сведения о погребениях Кудашевского I могильника, содержащих уголь, и результаты его определения

|

№ п/п |

Номер погребения |

Ориентация ямы |

Размеры |

Наличие вещей, заполнение, скелетные останки |

Древесина c указанием количества определенных углей |

|

1 |

237 |

СВ – ЮЗ |

229 × 80 |

есть, слой 7 |

Populus (осина), – 3 ед., Picea (ель) – 1 ед. |

|

2 |

241 |

СВ – ЮЗ |

231 × 79 |

есть, слой 31, зубы человека |

Populus (осина), – 2 ед. |

|

3 |

269 |

ССЗ – ЮЮВ |

191 × 69 |

есть, слой 31 |

Picea (ель) – 8 ед., Betula (береза) – 2 ед. |

|

4 |

284 |

СВ – ЮЗ |

240 × 90 |

есть, слой 31 |

Picea (ель) – 3 ед., Tilia (липа) – 2 ед. |

|

5 |

310 |

СВ – ЮЗ |

226 × 85 |

нет, слой 7 |

Populus (осина) – 6 ед. |

|

6 |

313 |

ЗСЗ – ВСВ |

212 × 80 |

нет, слой 7 |

Pinus (сосна) – 4 ед. |

|

7 |

314 |

ЮЗ – СВ |

250 × 68 |

есть, слой 7, зубы человека |

Pinus (сосна) – 4 ед., Acer (клен) – 2 ед., Populus (осина) – 1 ед. |

|

8 |

315 |

ЮЗ – СВ |

213 × 83 |

есть, слой 7 |

Pinus (сосна) – 5 ед. |

|

9 |

318 |

СВ – ЮЗ |

245 × 48 |

нет, слой 7 |

Pinus (сосна) – 1 ед. |

|

10 |

319 |

ССВ – ЮЮЗ |

154 × 48 |

нет, слой 31 |

Betula (береза) – 6 ед. |

|

11 |

336 |

СВ – ЮЗ |

220 × 62 |

есть, слой 7, зубы человека |

Populus (осина) – 3 ед. |

|

12 |

360 |

СВ – ЮЗ |

225 × 92 |

есть, слой 30 и слой 7 |

Pinus (сосна) – 5 ед., Picea (ель) – 3 ед., Alnus (ольха) – 1 ед. |

Окончание табл. 1

|

№ п/п |

Номер погребения |

Ориентация ямы |

Размеры |

Наличие вещей, заполнение, скелетные останки |

Древесина c указанием количества определенных углей |

|

13 |

362 |

СВ – ЮЗ |

280 × 110 |

есть, слой 7 и слой 31 |

Picea (ель) – 33 ед., Alnus (ольха) – 29 ед., Pinus (сосна) – 14 ед., Populus (осина) – 4 ед. |

|

14 |

363 |

СВ – ЮЗ |

158 × 125 |

есть, слой 7 |

Picea (ель) – 5 ед., Alnus (ольха) – 1 ед. |

Примечание : Слой № 7 – серый пестроцветный суглинок; слой № 30 – темный пестроцветный суглинок; слой № 31 – темно-серый пестроцветный суглинок с включениями угля и кальцинированных костей.

Погребение 360 (уч . Ж9’, рис. 1: 3 ) отмечено на глубине 30 см, имеет размеры 225 × 92 см, прямоугольную форму с закругленными углами. Дно ямы плоское, стенки отвесные. На глубине 55 см у юго-западной стенки в засыпи обнаружен железный нож. В заполнении – слой 30 (темный пестроцветный суглинок) толщиной 10 см и слой 7 (серый пестроцветный суглинок) мощностью 30 см, в котором содержался мелкий уголь. Слой 30, вероятно, представляет собой остатки намогильного холмика. В северо-восточной части могилы на уровне 59 см фиксировалась яма 44, ориентированная С – Ю. Максимальная глубина могилы – 60 см.

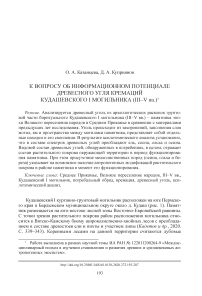

Погребение 362 (уч . Ж/7’, рис. 1: 3 ; 2) отмечено на глубине 30 см, имеет размеры 280 × 110 см, прямоугольную форму с закругленными углами. В центре и в северо-восточной части могилы отмечен тлен (толщиной 0,1 см, размером 80 × 62 см) с остатками фрагментов дерева (№ 11, рис. 2). В северо-восточной половине погребения найден железный боевой нож на глубине 55 см (ножны, органика) (№ 1, рис. 2). Деревянный футляр ножа был покрыт охрой розового цвета, остатки которой фиксировались на предмете фрагментарно. В центре обнаружен железный предмет (?), имеющий коррозию, на глубине 54 см (№ 2, рис. 2). В центре и справа могилы располагались фрагменты органики (дерево), размерами 16 × 1 см (№ 3, рис. 2) и (№ 4, рис. 2) на глубине 55 см. На тлене от деревянной конструкции размером 60 × 52 см, мощностью до 0,1 см (№ 3, рис. 2) найдены металлические вещи на глубине 55 см: нож (№ 5, рис. 2), длина 18 см, рядом размещался еще один нож (№ 6, рис. 2), наконечник копья (№ 10, рис. 2), коса-горбуша (№ 7, рис. 2). Ближе к северо-восточной стенке на уровне 54 см располагались железные предметы: нож (№ 9, рис. 2), наконечник копья (№ 8, рис. 2). В юго-западной части в засыпи могилы (слой 7) отмечены угольки на глубине 40, 45 см. Вдоль северной стенки найдены отдельные угольки на глубине 36, 40, 45 см (№ 12, рис. 2) в слое 31. Почти в центре могилы располагались фрагменты дерева (№ 3, 4, рис. 2) на уровне 55 см размерами от 0,3 до 12 см, толщиной до 0,1 см. Деталью устройства могилы является

Рис. 2. Кудашевский I могильник. Погребение 362, план и разрезы

1 – нож боевой в футляре, железо, дерево; 2 – предмет(?), железо; 3, 4 – фрагменты дерева, органика; 5, 6, 9 – нож, железо; 7 – коса-горбуша, железо; 8, 10 – наконечник копья, железо; 11 – тлен с фрагментами дерева; 12 – уголь, органика

Слой 7 – серый пестроцветный суглинок; слой 31 – темно-серый пестроцветный суглинок с включениями угля и кальцинированных костей; слой 22 – подстилающий слой – красно-коричневая глина наличие деревянной конструкции размером 80 × 1–3 см, мощностью до 0,5 см, окрашенной охрой розового цвета в центре продольной стенки. В заполнении фиксировался слой 7 (серый пестроцветный суглинок) мощностью 18 см в верхней части заполнения и представляющий собой, вероятно, остатки земляного холмика над могилой. Под ним размещался слой 31 (темно-серый пестроцветный суглинок с включениями угля и кальцинированных костей) толщиной до 29 см. Максимальная глубина – 59 см.

Погребение 363 (уч . ЖЗ/6’–7’, рис. 1: 3 ) отмечено на глубине 40 см, имеет размеры 158 × 125 см, прямоугольную форму с закругленными углами, ориентировано СВ – ЮЗ. Сохранилась лишь половина захоронения, вероятно, вторая часть была разрушена ранее пахотой. Дно плоское, стенки отвесные. В СВ половине могилы найдена охра размером 3 × 2 см и боевой нож (длина сохранившейся части 19 см) на глубине 60 см, железо (ножны, органика). Большая часть ножен рассыпалась, сохранились лишь обломки от деревянных ножен. На уровне 50 см обнаружен фрагмент от стенки лепного глиняного сосуда, размером 1,7 × 1,5 см, толщиной 0,5 см. В заполнении – слой 7 (серый пестроцветный суглинок), мощностью 21 см, отмечен мелкий уголь. Максимальная глубина – 61 см.

На территории раскопа зафиксированы 2 ямы , которые отличаются формой и заполнением от могил памятника.

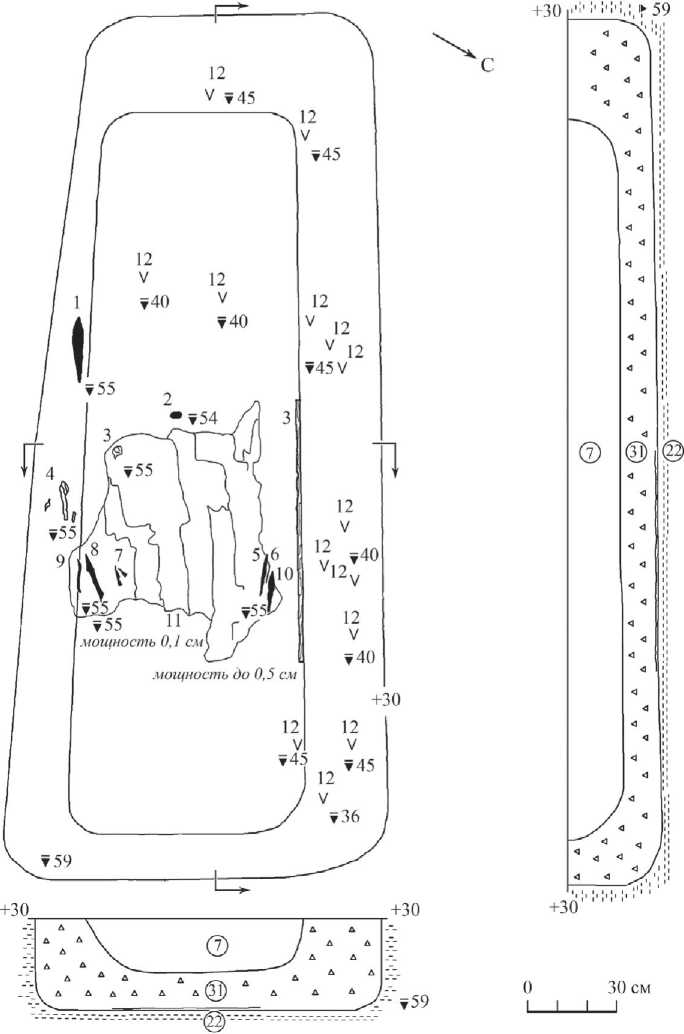

Яма 43 (уч. Ж/9’, рис. 1: 3 ; 3; табл. 2) отмечена на уровне 30 см в юго-восточном углу раскопа. Имеет квадратную форму (северный угол острый, остальные округлые), размеры 91 × 88 см, ориентирована СВ – ЮЗ. Стенки отвесные, дно плоское. В заполнении – слой 4 (темный суглинок с включениями мелкого угля) мощностью 20 см. В слое ямы, в основном в центре и в СВ части, на уровне 30–35 см (табл. 2: 1–5 ) найдены угольки размерами от 1,0 до 3,3 см – 6 экз. Один уголек обнаружен на глубине 48 см в придонной части ямы (табл. 2: 6 ). Максимальная глубина – 50 см.

Таблица 2. Результаты определения угля из ямы 43, скопления углей, слоя 2 и пространства между могил Кудашевского I могильника

|

№ п/п |

Объект |

Местонахождение |

Глубина |

Заполнение |

Древесина c указанием количества определенных углей |

|

1 |

яма 43 |

уч. Ж/9’ |

30 см |

слой 4 |

Picea (ель) – 2 ед. |

|

2 |

яма 43 |

уч. Ж/9’ |

31 см |

слой 4 |

Picea (ель) – 5 ед. |

|

3 |

яма 43 |

уч. Ж/9’ |

31 см |

слой 4 |

Picea (ель) – 1 ед. |

|

4 |

яма 43 |

уч. Ж/9’ |

32 см |

слой 4 |

Picea (ель) – 6 ед. |

|

5 |

яма 43 |

уч. Ж/9’ |

35 см |

слой 4 |

Picea (ель) – 7 ед. |

|

6 |

яма 43 |

уч. Ж/9’ |

48 см |

слой 4 |

Picea (ель) – 2 ед. |

|

7 |

скопления углей |

уч. Ж/6’ |

45 см |

слой 36 |

Picea (ель) – 24 ед. |

|

8 |

скопления углей |

уч. Ж/6’ |

50 см |

слой 36 |

Picea (ель) – 4 ед., Pinus (сосна) – 2 ед. |

Окончание табл. 2

|

№ п/п |

Объект |

Местонахождение |

Глубина |

Заполнение |

Древесина c указанием количества определенных углей |

|

9 |

скопления углей |

уч. Ж/6’ |

55 см |

слой 36 |

Picea (ель) – 4 ед. |

|

10 |

слой № 2, около-курганный ров (?) |

уч. Ж/5’ |

45 см |

слой 2 |

Picea (ель) – 1 ед. |

|

11 |

слой № 2, около-курганный ров (?) |

уч. Ж/5’ |

45 см |

слой 2 |

Picea (ель) – 1 ед. |

|

12 |

слой № 2, около-курганный ров (?) |

уч. Ж/5’ |

55 см |

слой 2 |

Picea (ель) – 7 ед. |

|

13 |

слой № 2, около-курганный ров (?) |

уч. Ж/5’ |

95 см |

слой 2 |

Populus (осина) – 2 ед. |

|

14 |

пространство между могил |

уч. Ж/7’ |

40 см |

слой 36 |

Picea (ель) – 4 ед., Alnus (ольха) – 1 ед. |

|

15 |

пространство между могил |

уч. Ж/7’ |

30 см |

слой 36 |

Euonymus (бересклет) – 1 ед. |

|

16 |

пространство между могил |

уч. Ж/8’ |

35 см |

слой 36 |

Betula (береза) – 1 ед. |

|

17 |

пространство между могил |

уч. Ж/6’–7’ |

55 см |

слой 36 |

Populus (осина) – 2 ед. |

Примечание : Слой 2 – светло-серая супесь с включениями кальцинированных костей, находками керамики; слой 4 – темный суглинок с включениями мелкого угля – заполнение ям, столбовых ямок; слой 36 – пахотный.

Яма 44 (уч. Ж/9’, рис. 1: 3 ) обнаружена на уровне 59 см в центральной части могилы № 361 и СВ части погребения 360, имеет прямоугольную форму с округлыми углами, размерами 127 × 74 см, ориентирована ЮЮЗ – ССВ. У ямы скошенные стенки, приостренное дно. В заполнении – слой 32 (черный суглинок), мощностью 40 см. На глубине 63 см в ЮЗ части могилы, практически у стенки найден уголек (рассыпался). В СВ части погребения в слое обнаружена бусина из камня (халцедон) на уровне 60 см. В СВ углу ямы найден камень, размерами 2,7 × 2,1 см, овальной в профиле формы в засыпи на глубине 65 см. Максимальная глубина ямы – 99 см.

Находки угля с площади раскопа (рис. 1: 3 , табл. 2: 14‒17) . На уч. Ж/7’ на глубине 30 см был обнаружен фрагмент угля. На уч. Ж/8’ на глубине 35 см был найдена часть угля, также в западной части найдены фрагменты угля на глубине 30, 35 и 40 см. Кусочек угля найден на уч. Ж/9’ на глубине 21 см. В юго-восточной части уч. Ж/9’ на уровне 30 см зафиксирована яма 43. Рядом с ямой найден уголек на глубине 35 см. На уч. Ж/5’ был отмечен мелкий уголек на глубине 45 см. На границе уч. Ж/6’–7’ найден фрагмент угля на глубине 55 см.

Скопление углей (уч. Ж/6’, рис. 1: 3 ), в виде фракций разной величины, отмечено в центре участка на глубине 45–55 см (табл. 2), размерами 110–75 × 30–60 см, мощностью до 10 см.

Рис. 3. Кудашевский I могильник. Яма 43, план, разрез

Слой 4 – темный суглинок с включениями мелкого угля; слой 22 – подстилающий слой – красно-коричневая глина

Слой 2 (уч . Ж5’, рис. 1: 3 ) зафиксирован на уровне 50 см в СЗ углу раскопа, представлял собой округлую форму, размерами 125 × 215 см; заполнение – светло-серая супесь с включениями кальцинированных костей, находками керамики. Стенки отвесные, дно – овальное. Мощность слоя составляла 65 см. В слое на глубине 55 см обнаружены угольки (один в северо-западной, другой в северо-восточной части слоя). В слое найдены фрагменты мелкого угля на глубине 55 см, 95 см. На уровне 80 см обнаружены фрагменты от стенки лепной керамики, размерами от 3,5–2,4 см до 2,8–1,9 см. В полевых условиях диаметр стенки сосуда составлял в пределах 10 см, толщина стенок – 0,3–0,6 см, в придонной части – 1,1 см, но в камеральных условиях фрагменты частично рассыпались, в силу слабого кострового обжига. На глубине 95 см найдено 2 уголька в СЗ части слоя (табл. 2). На уровне 100 см слой имел размеры 60 × 30 см, на глубине 110 см уменьшился до размера 27 × 13 см. Максимальная глубина – 115 см.

Выход слоя 2, вероятно, связан с околокурганной канавкой курганной насыпи (слой 3).

Таким образом, планиграфический анализ позволил отметить, что уголь содержался в слоях могил, ям, на участках между погребениями в виде отдельных вкраплений и в виде скоплений. Размер включений древесного угля имеет некоторые вариации от 5 до 30 мм, но в основном найдены фракции до 10 мм.

Краткие сведения о погребениях (табл. 1) из раскопок предыдущих лет. Все захоронения индивидуальные. Размеры: длина – 229–154 см, ширина – 12– 48 см, глубина – 20–102 см. Могилы ориентированы в основном на СВ – ЮЗ (64,3 %), в меньшей степени на ССЗ – ЮЮВ (14,3 %), ЮЗ – СВ (14,3 %), ЗСЗ – ВСВ (7,1 %). В заполнении погребений преобладает слой 7 – серый пестроцветный суглинок (57,14 %), значительно реже встречен слой 31 (28,58 %), единичны – слой 30 – темный пестроцветный суглинок (7,14 %) и два слоя: 7 и 30 (7,14 %).

Сопровождающий инвентарь имеют 10 погребений (71,43 %), 4 погребения без вещей (28,57 %). Вещи в захоронениях соответствуют анатомическому порядку размещения останков людей. В большинстве могил (78,57 %) нет четкой ассоциации вещей с полом умершего, 3 могилы – мужские (21,43 %), содержат предметы вооружения.

Характеристика выборки

Для анализа были выбраны пригодные образцы из 14 погребений (табл. 1) из раскопок 2007, 2009, 2011, 2016, 2018, 2021 гг. Всего было получено 259 угольков, определено 225 фрагментов древесного угля. Не удалось выполнить определение для угольков небольшого размера (в большинстве случаев, ˂ 2–3 мм) или тех угольков, ткани которых оказались существенно повреждены процессами разложения и микроорганизмами. Подавляющее число погребений характеризуется определением 2–8 единиц угля разных размеров (от 4 до 18 мм). Исключение составляет п. 362, где наблюдалась высокая сохранность углей и удалось выполнить определение 80 фрагментов. Локализация углей в погребениях следующая. Уголь размещался в центре (п. 237, 360), в ЮЗ части (п. 314, 362), в СВ части (п. 310) могил, в засыпи слоя около останков черепа (п. 241). Остальные единичные фрагменты угля происходят из засыпи могил (п. 269, 284, 319) и связаны со слоем 31 (темно-серый пестроцветный суглинок с включениями угля и кальцинированных костей) либо содержались в слое 7 (серый пестроцветный суглинок) (п. 313, 315, 318, 336, 363).

Методы и методика исследования

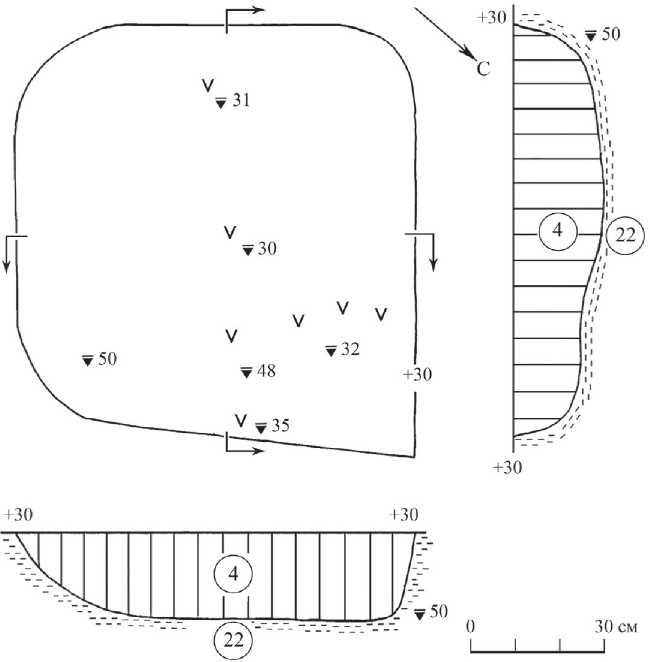

Для определения породного состава древесных углей применялся стандартный ксилотомический анализ. Угли с поперечными размерами более 4 мм разделялись на три части (поперечная, тангенциальная и радиальная проекции срезов). Затем в каждой из проекций анализировалось анатомическое строение древесины при помощи бинокулярного микроскопа «Микромед Полар-1», оснащенного USB-камерой, под отраженным светом при увеличении 50–400х. Анализировались такие особенности анатомии древесины как размер и положение

Рис. 4. Результаты определения таксономической принадлежности древесных углей из кремаций Кудашевского I могильника просветов сосудов, рядность лучей, размер пор сосудов, так и наличие или отсутствие штриховатости сосудов и спиральных утолщений и т. д. Определение таксономической принадлежности древесины осуществлялось с помощью атласа-определителя (Бенькова, Швейнгрубер, 2004). Определения образцов проводились до рода, так как большая часть из определенных древесных пород не имеет существенных различий в анатомии древесины на видовом уровне (Яценко и др., 1978. С. 3).

Результаты ксилотомического определения показывают, что в общей сложности выявлено 8 таксонов (родов) древесных растений (рис. 4). В спектре углей преобладают хвойные породы – ель (53,77 %) и сосна (15,55 %). Велика роль мелколиственные пород: ольха, береза и осина суммарно составляют 28,44 %. Широколиственные породы (клен и липа) представлены незначительно и имеют долю всего 1,80 %. Спектр древесных пород соответствует физико-географическим условиям расположения памятника и современной флоре, характеризующейся преобладанием ели в составе коренных и условно коренных древостоев ( Кадетов и др. , 2020. С. 341–344). Нехарактерные для местной флоры таксоны отсутствуют. С точки зрения использования древесины в качестве топлива для кремаций обращает на себя внимание отсутствие пород с максимальной теплотой сгорания – дуба и (в меньшей степени) ясеня, которые характерны для кремаций, расположенных в более западных районах ( Клещенко , 2021. С. 206–208; Куприянов , 2021. С. 117; Семеняк , 2018. С. 90). Клен, также относящийся к подобным породам, выявлен незначительно (˂ 1 % от общего состава). Однако обильно зафиксированы относительно легковоспламеняющиеся хвойные породы – ель и сосна.

Представленный спектр свидетельствует об отсутствии целенаправленной стратегии выбора древесины с точки зрения количества выделяемой энергии и температуры горения. Вероятно, в качества топлива для кремаций использовалась древесина, произраставшая в непосредственный близости от памятника или места сожжения. Присутствие ольхи (14,2 % от всего спектра углей), а также березы (10,2 %) и осины (4 %) – пород, характерных для малонарушенных пойм южной тайги (Браславская, 2004. С. 448–470) – в составе кремаций (табл. 1) может интерпретироваться как результат расположения площадок вблизи водных объектов, что находит аналогии в кремациях середины I тыс. н. э. в среднем Поволжье (Салова и др., 2021. С. 119–120).

Заключение

В погребальной обрядности населения памятника уголь как реликт кремаций встречен в захоронениях, совершенных по обряду ингумации (слой 7), так и кремации на стороне (слой 31). Видовой состав угля в погребениях 360, 362, 363 неоднороден, представлен во всех могилах хвойной (ель) и лиственной (ольха) породами. Кроме них отмечено индивидуальное сочетание древесных пород (сосна – погребение 360, сосна и осина – погребение 362). Несмотря на небольшую выборку погребений, можно высказать предположение, что такая разница в выборе древесины у людей могла быть связана с предпочтением в зависимости от пола. В захоронении 362 содержатся предметы, связанные с мужским инвентарем. В количественном плане преобладает ель (41 фрагмент), ольха (31), реже – сосна (19), осина (6) и береза – (1). Наибольшее количество углей встречено в засыпи слоя 31, в котором найдены и кальцинированные косточки как останки кремации. Древесные угли в яме 43 и скоплении на уч. Ж/6’ идентифицированы как остатки ели (47). В слое 2 (околокурганный ровик?) обнаружены угли, принадлежащие ели (9), осине (2). Использование коренных доминирующих в составе растительного покрова хвойных пород в качестве основной древесины для сооружений внутримогильных конструкций находит аналогии на памятниках, расположенных в более западных районах – Тверской и Вологодской областях и датированных в широком интервале II–XI вв. ( Куприянов , 2021, С. 221–231). В пространстве между могил найдены угли лиственных пород: осины (2), березы (1), бересклета (1), ольхи (1). К сожалению, количество найденных и идентифицированных угольков не позволяет с уверенностью говорить о какой-либо закономерности распределения долей различных пород в спектре и их расположения в пространстве. Однако эти угли, не приуроченные непосредственно к погребальным конструкциям, дополняют информацию о растительном покрове района расположения памятника.

В целом можно предположить, что спектр углей соответствует растительному покрову в окрестностях памятника в момент его функционирования, что подтверждается также предыдущими исследованиями (Казанцева, Сунцова, 2022. С. 221–231). При этом согласно крупнорегиональным палеогеографическим реконструкциям растительного покрова Восточно-Европейской равнины (Нейштадт, 1957; Хотинский, 1977) сам растительный покров соответствовал зональному типу на момент функционирования памятника. Однако особенностью изученных спектров является относительно высокая доля древесины пород (сосна, береза, осина, липа), являющихся индикаторами различных стадий сукцессий в пределах данных физико-географических условий (Смирнова, 2004. С. 108–117). Данный вывод свидетельствует о том, что, вероятно, в момент функционирования памятника растительный покров был в некоторой степени преобразован человеком. Однако уточнение механизма и назначение антропогенного воздействия требует дальнейших исследований.

Список литературы К вопросу об информационном потенциале древесного угля кремаций Кудашевского I могильника (III-V вв.)

- Барталёв С. А., Егоров В. А., Жарко В. О., Лупян Е. А., Плотников Д. Е., Хвостиков С. А., Шабанов Н. В., 2016. Спутниковое картографирование растительного покрова России. М.: Ин-т космич. исслед. РАН. 208 с. EDN: YOBJAV

- Бенькова В. Е. Швейнгрубер Ф. X., 2004. Анатомия древесины растений России. Берн: Хаупт. 456 с. Браславская Т. Ю., 2004. Растительный покров в поймах рек лесного пояса // Восточноевропейские леса: история в голоцене и современность. Кн. 2 / Отв. ред. О. В. Смирнова. М.: Наука. С. 384-490.

- Гвоздецкий Н. А., 1968. Физико-географическое районирование СССР. М.: МГУ 576 с.

- Кадетов Н. Г., Огуреева Г. Н., Федосов В. Э., Мучник Е. Э., Урбанавичюс Г. П., Хляп Л. А., Кузиков И. В., Липка О. Н., 2020. Вятско-Камский биом широколиственно-хвойных лесов // Биоразнообразие биомов России. Равнинные биомы / Под ред. Г. Н. Огуреевой. М.: Ин-т глобального климата и экологии. С. 338-349.

- Казанцева О. А., 2021. Погребальные конструкции как элемент кремации // Методические аспекты изучения древних и средневековых кремаций: сб. тез. / Отв. ред. М. В. Добровольская. М.: ИА РАН. С. 40-43. EDN: KPYOJV