К вопросу об интегративной оценке напряженности труда учащихся средней общеобразовательной школы

Автор: Котлова Мария Викторовна, Рыжов Анатолий Яковлевич, Степанова Мария Сергеевна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Физиология труда

Статья в выпуске: 2, 2014 года.

Бесплатный доступ

Исследования трудового процесса школьников показывают, что возрастная динамика состояния организма обнаруживает тенденции к снижению функциональных возможностей и переходу в донозологические пограничные формы. Количественная оценка трудовой учебной деятельности по двум взаимно независимым методикам характеризует труд учащихся как неблагоприятный. Приводятся рекомендации по оптимизации учебного процесса, предусматривающие ослабление эмоциональных воздействий, снижение напряженности сенсорных нагрузок и монотонности в режиме учебной работы.

Эргономический анализ, напряженность труда, условия труда, функциональное состояние

Короткий адрес: https://sciup.org/146116512

IDR: 146116512 | УДК: 331.8+658.382

Текст научной статьи К вопросу об интегративной оценке напряженности труда учащихся средней общеобразовательной школы

Введение. Одной из причин подготовки данной статьи послужило постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от «29» декабря 2010 г. № 189, а также выпущенный СанПиН 2.4.2.2821-10, содержащие санитарноэпидемиологические правила и нормативы, направленные на «охрану здоровья обучающихся при осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию в общеобразовательных учреждениях». Эти документы и ряд других, существенно их расширяющих и уточняющих, своевременны, поскольку как эффективность трудовой деятельности, так и состояние человеческого организма во многом зависят от условий труда (УТ) (Смирнов, Гулый, 2012; Физиологические..., 2012). В настоящее время становится ясным, что учебная деятельность современных школьников представляет собой труд, который может быть охарактеризован по параметрам его тяжести и нервной напряженности. Не случайно в последние годы для показателей состояния здоровья учащихся средней школы характерна отрицательная динамика, а при анализе результатов профилактических медицинских осмотров выделяются так называемые «школьные заболевания» (Минх, 1984; Влияние..., 2002; Сурсимова, 2006). Данные патологические отклонения прямо или косвенно связаны с организацией процесса обучения в общеобразовательной школе и затрагивают, главным

Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2014. № 2 образом, состояние опорно-двигательной системы (сколиозы, плоскостопия), органов зрения и желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Помимо соматической заболеваемости отмечаются также психические расстройства, особенно в пубертатный период, характеризующийся проявлением у школьников не только временных, проходящих спонтанно, без специальной коррекции, неврозов, но и более серьезных нарушений нервной системы (Страчунская, 1996; Арцимович, Галушина, 2001; Баранов и др., 2004).

В плане решения этиопатогенетических проблем вышеуказанных проявлений прежде всего встает вопрос о мерах по изменению условий сложившейся рабочей ситуации в современной школе. Естественно, что исходной позицией для этого в первую очередь могут быть результаты психофизиологического, медико-гигиенического и физиологоэргономического анализов учебной деятельности учащихся различных форм школьного образования (Розенблат, 1982; Антропова, 1988; Дюк, 1994; Арцимович, Галушина, 2001; Баранов и др., 2004).

Умственный труд априори характеризуется как нервно-напряженный, поскольку он интенсивен и часто максимально насыщен информационным содержанием. Если же он осуществляется в условиях социального дискомфорта, дефицита времени и выраженной гипокинезии, закономерно создаются предпосылки специфических заболеваний (Шверина и др., 1994; Рыжов, 2004). В литературе по медицине, гигиене, физиологии и психологии приводится ряд методик оценки тяжести и напряженности труда (НТ). Однако большинство из них ориентировано на эргономический анализ системы «человек-машина» (Bottiger, 1973), хотя имеют место данные по оценке напряженности труда администраторов, стюардесс, операторов, врачей и педагогов (Зараковский, Павлов, 1987; Рыжов и др., 1991; Копкарева, 1999; Ross, Mirowski, 1999; Смирнов, Гулый, 2012). Для труда учащихся также характерна нервная напряженность, определяемая прежде всего личной ответственностью за результат, большими объемами перерабатываемой информации и условиями трудовой деятельности, идентичными ряду вышеперечисленных. В этой связи считаем необходимым оценить уровень воздействия различных факторов, сопоставить их с установленными значениями, выявить источники возникновения, оценить интегративно воздействие УТ на функциональное состояние Ц,НС школьников. В дальнейшем прогнозируется выход на разработку мер по оздоровлению учебного труда школьников и оптимизацию учебного процесса в условиях, прежде всего, общеобразовательных школ.

Ц,ель данной работы, имеющей, в основном, методическую направленность, - анализ и интегративное использование существующих методик оценки напряженности труда учащихся 7-8 классов (пубертатный период) общеобразовательной школы.

' -8-

Методика. Исследование проводилось на базе МОУ СОШ №38 г. Твери с согласия испытуемых (учащихся) и письменного разрешения их родителей. Для физиолого-эргономической оценки учебной деятельности школьников были использованы: 1) «метод картирования условий труда на рабочем месте» (Физиологические..., 1974; Справочник..., 1982), предусматривающий выделение у 72 школьников обоего пола наиболее значимых УТ и присвоение им соответствующего балла с учетом времени их воздействия (экспозиции) на человека по данным наблюдений и опросов; 2) гигиеническая оценка факторов рабочей среды и трудового процесса по критериям и классификации условий труда РАМН в соответствии с Р 2.2.2006-05 по анализу 6 уроков; 3) скрининговые исследования заболеваний вышеуказанных физиологических систем организма 1870 учащихся 1-11 классов; 4) видеосъемка с использованием цифровой камеры Sony HDR-СХ200Е, дающая возможность точного количественного измерения «рабочего поля» школьников, выделения нюансов трудовой деятельности, повторов и проверок результатов.

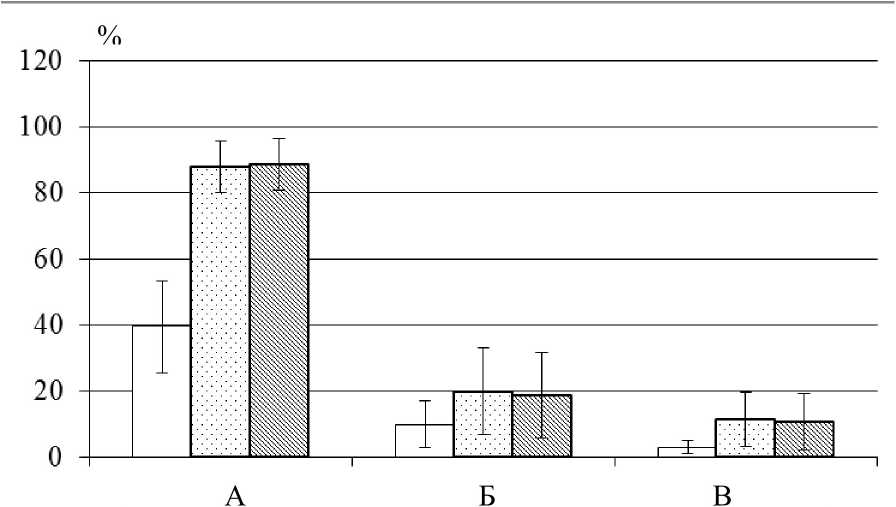

Результаты и обсуждение. Скрининг-исследование заболеваний на выборке из 50 учащихся 3-7 классов позволило выкопировать ряд характерных особенностей возрастной динамики заболеваний опорно-двигательного аппарата (ОДА) учащихся. Выявлен статистически существенный количественный перепад между данными младшей и средней возрастной групп, после чего в средней и старшей группах регистрируется своеобразная платообразная стагнация (рис. 1А). Вероятнее всего, это может быть объяснено наступающим периодом «вытяжения», тогда как испытуемые младших групп еще не «вышли» из периода «округления» (Аршавский, 1967). Динамика данных, полученных при исследовании заболеваемости органов зрения и нервной системы школьников, практически идентична, хотя результаты статистически достоверно ниже, а разница их между младшей и остальными группами менее выражена (рис. 1Б, В).

Явно растущая заболеваемость ОДА школьников, вероятно, обусловлена факторами кинезофилии как социально-биологической потребности в движениях (Могендович, 1969), особо выраженной в детском возрасте. Высокая заболеваемость ОДА в данном случае может быть также вызвана двигательным травматизмом и его последствиями, не всегда субъективно выраженными, но достаточно объективно определяемыми в процессе регулярных медосмотров. Об этом свидетельствуют результаты «картирования условий труда на рабочем месте» с выделением значимых УТ и присваиванием им соответствующего балла с учетом времени их воздействия (экспозиции) на человека по данным наблюдений и опросов 72 школьников.

Рисунок 1. Данные профилактических медосмотров учащихся с нарушениями опорно-двигательной системы (А), органов зрения (Б) и нервной системы (В) в динамике: годы: 2008 (белая), 2010 (точечная), 2012 (косая штриховка)

Результаты исследования факторов рабочей среды учащихся на основе критериев бальной оценки по справочнику инженерной психологии (1982) представленны в таблице.

НТ рассчитывается по формуле:

НТ^Х^ ---А.)*10 , 6(и -1) /=1

где Хтах - максимальная из полученных балльных оценок; Xi - балльная оценка по i-му из действующих факторов (без учета Xmax ); п - число учитываемых факторов. Показатель напряженности труда учащихся общеобразовательной школы, таким образом, составляет 54,17.

С точки зрения Смирнова и Гулого (2012) понятия физической тяжести труда и напряженности умственной работы могут быть рассмотрены как интегрированные показатели, представляемые в относительных единицах (ОЕ). В наших исследованиях это соответствует 5-й категории со значением 53,1-59,0 (Справочник..., 1982). '

В качестве методического аналога был использован фрагмент системы гигиенических критериев оценки факторов рабочей среды, тяжести и напряженности труда РАМН (Р 2.2.2006-05). В этом аспекте для физиолого-эргономического анализа умственной работы учащихся нами была проведена внутриклассовая дифференциация, отражающая нагрузку преимущественно на ЦНС, органы чувств и эмоциональную сферу ученика, что интерпретировано как категория напряженности

Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2014. № 2

труда.

Нагрузки интеллектуального характера. 1.1. Содержание работы, включающее решение сложных задач по известному алгоритму, позволяет, на основании шести наблюдений, отнести труд учащихся к классу 3.1. 1.2. Восприятие сигналов, исходящих от учителя, одноклассников, других источников информации (учебник, наглядный материал, мультимедиа и др.) с последующей коррекцией действий относится ко 2 классу. 1.3. Степень сложности задания, по данным наблюдений и опросов, заключается в обработке, проверке и контроле выполнения задания (3.7) 1.4. Характер выполняемой работы учащихся определяется тем, что она, по данным опросов учителей и школьников, осуществляется в условиях дефицита времени с повышенной ответственностью за конечный результат (3.2).

Таблица 1 Факторы напряженности учебной работы школьников

-

7 класса в процессе занятий

Фактор среды

Показатели

Балл

Психофизиологические элементы

Рабочее место, поза и перемещение в пространстве

РМ стационарное, поза несвободная

3

Сменность

Утренняя смена

1

Продолжительность непрерывной работы в течение суток

До 8 ч*

2

Освещенность РМ; размеры объекта, мм

Освещенность на уровне санитарных норм; 1,0-0,3

2

Длительность сосредоточенного наблюдения, % от рабочего времени

56%** (50-75)

3

Число важных объектов наблюдения

7-8 (6-10)

2

Темп (число движений в час): мелких (кисти, пальцев)

930(721-1000)

3

Число сигналов в час

350-500 (Более 300)

4

Монотонность: число приемов в операции; длительность повторяющихся операций, с

6-10; 31-100

2

Режим труда и отдыха

Обоснованный без применения функциональной музыки и гимнастики

2

Нервно-эмоциональная нагрузка

Сложные действия по заданному плану при дефиците времени.

Контакты с другими людьми

5

Примечание. * - включая время, затраченное на подготовку к урокам; ** - вне скобок представлены данные собственных наблюдений.

Сенсорные нагрузки. 2.1. Длительность сосредоточенного наблюдения на уроке составляет 50-75% времени и соответствует оценке 3.1. 2.2. Плотность сигналов, воспринимаемых учеником посредством зрительного, слухового и моторного анализаторов за 1 академический час, составляет более 300 (в нашем случае - 350-500) (3.2). 2.3. Число объектов одновременного наблюдения достигает 6-7 (учитель, тетрадь, учебник, наглядный материал, ТСО, доска). 2.4. Размер объекта (буквенная информация) составляет 2-3 мм.

Эмоциональные нагрузки . Степень ответственности за результат собственной деятельности определяется довольно высокой значимостью ошибки для школьника, однако это затрагивает только самого ученика (7 класс напряженности).

Монотонность нагрузки выражается в многократно повторяющихся относительно несложных трудовых операциях, в определенной мере нейтрализуемых расписанием уроков составленным так, чтобы снизить монотонность чередованием уроков физкультуры, ИЗО и музыки с такими уроками, как русский язык, математика. Но-по-прежнему, основная «работа» учащегося - слушать, записывать и запоминать - продолжает повышать напряжение нервно-регуляторных механизмов учащихся, что позволяет отнести монотонность нагрузки ко 2 классу напряженности.

Режим работы. Поскольку продолжительность рабочего дня учащегося составляет 6-8 часов (по нашим данным - 8.00-14.00 - в школе + 1-2 часа на домашнее задание), учебная деятельность школьников согласно критериям оценки данного труда по физиологоэргономическим его показателям, оценивается 2-й степенью 3-го класса напряженности (3.2).

Таким образом, согласно критериям оценки труда по физиолого -эргономическим его показателям, учебная деятельность школьников оценивается 2-й степенью 3-го класса напряженности (3.2), поскольку оценок 3.1. свыше двух. При этом цифровая киносъемка выявляет наличие некоторых пространственных ограничений рабочего поля учащихся и, вероятно, связанных с ними неблагоприятных условий выполнения письменных работ, особенно затяжного характера, что является предметом наших дальнейших экспериментальных исследований.

На основе анализа полученных результатов можно заключить, что труд учащихся является напряженным (5 категория или 2 степень 3 класса нервной напряженности), что в целом характеризует УТ как неблагоприятные, особенно для школьников, состояние организма которых расценивается как пограничное и патологическое.

Выводы. 1. Функциональное состояние организма учащихся 7-8 классов в целом соответствует категории «практически здоров» и, в общем, трудоспособен. В то же время возрастная динамика состояния

" -12- организма в обследованных экспериментальных группах обнаруживает тенденции к снижению функциональных возможностей и переходу в донозологические пограничные формы, что расценивается нами как фактор риска.

-

2. Количественная оценка трудовой учебной деятельности исследуемых школьников согласно картированию УТ интегративно представляет 54,17 о.е., что соответствует значению 5 категории напряженности трудового процесса. В то же время учебная деятельность школьников 7-8 классов оценивается 2-й степенью 3-го класса напряженности труда, что в обобщенном варианте (по обеим взаимно независимым оценкам) характеризует УТ школьников как явно неблагоприятные.

-

3. Неблагопрятное УТ школьников детерминировано, прежде всего, нерациональным содержанием учебных программ и недостаточно организованным учебным процессом.

Конкретные практические рекомендации, направленные на естественное ослабление эмоциональных воздействий, снижение напряженности сенсорных нагрузок и монотонности в режиме учебной работы, особенно, сочетающейся с сосредоточенным наблюдением и креативными формами учебной деятельности, предусматривают: 1) реорганизацию рабочего пространства на уроке с целью дать возможность школьнику изменять и свое положение и рабочую позу; 2) переход с традиционных технологий преподавания на технологии деятельностного обучения; 3) встраивание в режимы труда и отдыха положительных эмоциональных элементов типа функциональной музыки и динамических пауз.

Список литературы К вопросу об интегративной оценке напряженности труда учащихся средней общеобразовательной школы

- Антропова М.В. 1988. Образование и здоровье школьников: методичекие рекомендации для работников системы образования. М.: ИС РАН. 132 с.

- Арцимович Н.Г., Галушина Г.С. 2001. Синдром хронической усталости. М.: Научный мир. 224 с.

- Аршавский И.А. 1967. Очерки по возрастной физиологии. М.:Медицина. 476 с.

- Баранов А.А., Кучма В.Р., Сухарева Л.М. Ильин А.Г. 2004. Оценка здоровья детей и подростков при профилактических медицинских осмотрах: руководство для врачей. М.: Династия. 168 с.

- Влияние учебной нагрузки и санитарно-гигиенических условий обучения на здоровье школьников. 2002/под редакцией А.Г. Хрипковой М.: Центр инноваций в педагогике. 112 с.

- Дюк В.А. 1994. Компьютерная психодиагностика. СПб.: Братство. 364 с.

- Зараковский Г.М., Павлов В.В. 1987. Закономерности функционирования эргатических систем. М.: Радио и связь. 232 с.

- Копкарева О.О. 1999. Физиологическая оценка влияния факторов труда на состояние организма преподавателей вуза: дис. … канд. биол. наук. Тверь. 157 с.

- Минх А.А. 1984. Общая гигиена. М.: Медицина. 480 с.

- Розенблат В.В. 1982. Принципы диагностики утомления и оценки работоспособности//Физиология труда. Сведловск. 42 с.

- Рыжов А.Я., Шверина Т.А., Амбарцумян Л.Г. 1991. Профилактические мероприятия по оптимизации умственного труда. Тверь: ТвГУ. 48 с.

- Рыжов А.Я. 2004. Профилактические аспекты оптимизации труда преподавателей вуза. Тверь. 160 с.

- Смирнов Б.А., Гулый Ю.И. 2012. Анализ и проектирование условий труда (эргономические аспекты). Харьков: Гуманитарный центр. 292 с.

- Справочник по инженерной психологии. 1982/под ред. Б.Ф. Ломова. М.: Машиностроение. 398 с.

- Страчунская Е.Я. 1996. Головная боль напряжения: автореф. дис. … канд. мед. наук. М. 34 с.

- Сурсимова О.Ю. 2006. Влияние скрипичной игры на координацию движений рук, состояние органов слуха и кровеносных сосудов//Актуальные проблемы физиологии труда в XXI веке: Всерос. сб. науч. статей. Тверь: ТвГУ. С. 20-29.

- Физиологические и психологические основы труда. 1974/под ред. В.И. Дорогойченко. М.: Профиздат. 232 с.

- Шверина Т.А., Рыжов А.Я., Копкарева О.О. 1994. О функциональном состоянии организма работников вуза//Координация соматосенсорных и вегетативных функций при трудовой деятельности. Тверь. С. 98-108.

- Bottiger Z.E. 1973. Regular decline in physical working capacity with age//Brit. Med. J. V. 3. № 5874. P. 270-271.

- Ross C.E., Mirowski J. 1999. Refining the association between education and health: the effects of quantity, credential and selectivity//Demography. V. 36. № 4 P. 445-460.

- Могендович М.Р. 1969. Кинезофилия и моторно-висцеральная координация//Моторно-висцеральные координации и их нарушения. Пермь. C. 6-17.