К вопросу об интерпретации изображений Большого Шигирского идола

Автор: Савченко С. Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 266, 2022 года.

Бесплатный доступ

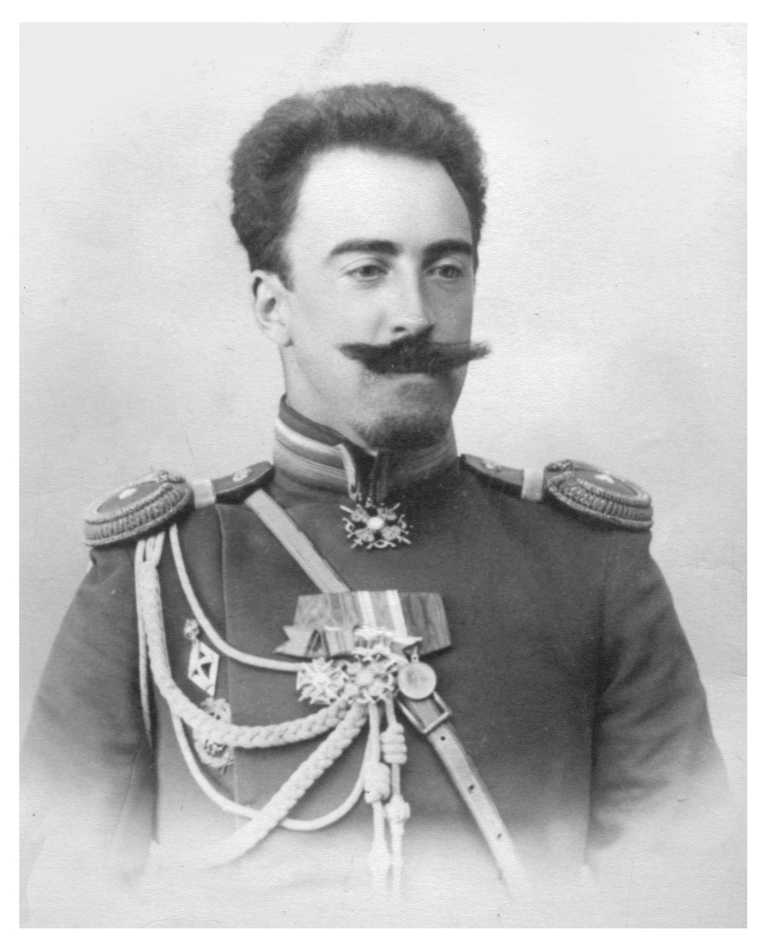

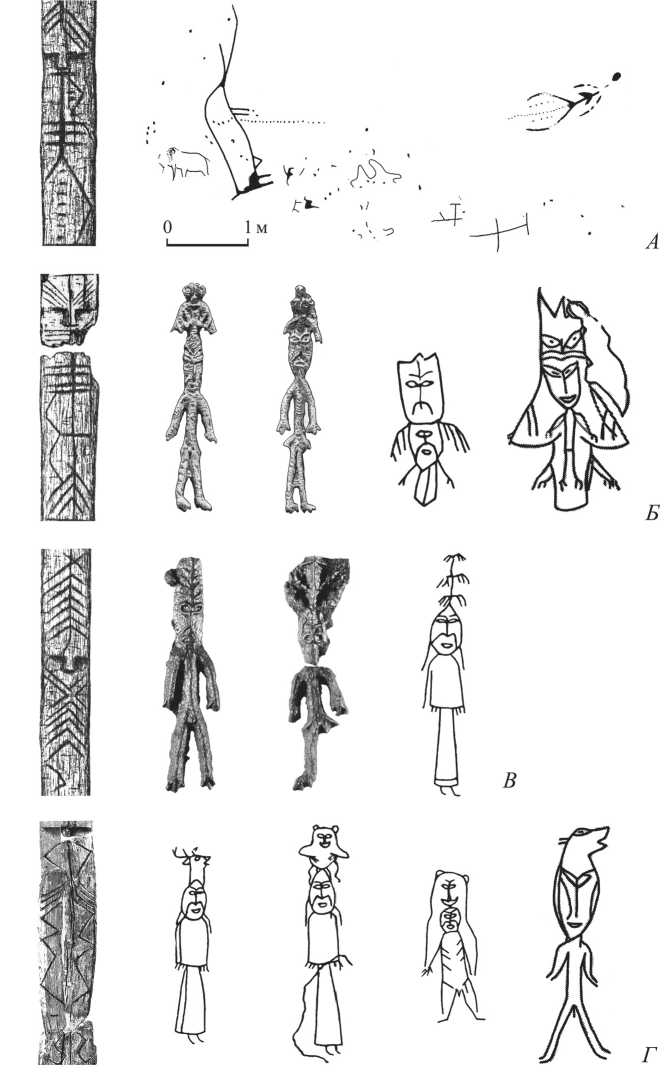

В статье, посвященной древнейшей монументальной деревянной культовой скульптуре - Большому Шигирскому идолу (рис. 4), рассматриваются варианты интерпретаций его резных изображений. Система мифологических представлений охотников и собирателей, живших в лесной зоне на рубеже плейстоцена и голоцена, нашла отображение в целой серии персонажей, изображенных на скульптуре (рис. 4: В). Часть персонажей находит параллели в более ранних и более поздних археологических материалах (рис. 5; 6). Обратившись к представлениям о мире угорских народов - коренного населения Урала, автор предлагает еще одну, возможную, трактовку изображений Большого Шигирского идола. Антропоморфные фигуры этого времени, показанные в «скелетном» стиле, до сих пор не были известны. Образы, представленные на скульптуре, свидетельствуют о становлении на рубеже плейстоцена и голоцена новой изобразительной традиции, нашедшей свое продолжение в более позднее время.

Большой Шигирский идол, искусство раннего мезолита, антро- поморфные изображения, «скелетный» стиль, резной орнамент

Короткий адрес: https://sciup.org/143179074

IDR: 143179074 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.266.21-39

Текст научной статьи К вопросу об интерпретации изображений Большого Шигирского идола

В конце XIX – начале XX в. на золотых приисках на Шигирском торфянике, расположенном около 70 км к северо-западу от Екатеринбурга, была собрана коллекция случайных находок, включающая древние изделия из кости, рога, дерева, камня, глины и металла. Впервые о находках 16 ноября 1879 г. сообщил на заседании Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ) его вице-президент А. А. Миславский, увидевший предметы в конторе Верх-Ней-винского завода. В древности на месте торфяника была озерная система с Ши-гирским палеоозером в центре (Жилин, Савченко, 2004). Артефакты находили http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.266.21-39

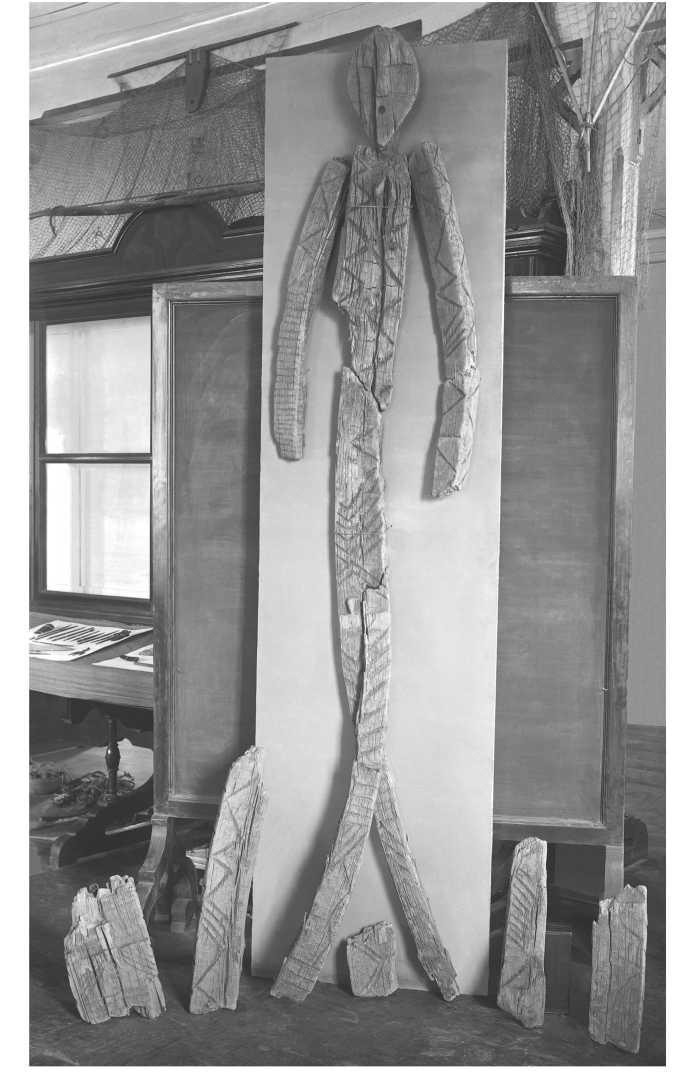

на разных приисках, в различных слоях торфяника – в торфе, в сапропелях и на минеральном дне. В процессе золотодобычи были разрушены разновременные археологические памятники, а предметы объединены в одну коллекцию. Более 2000 шигирских находок хранится в Екатеринбурге в Свердловском областном краеведческом музее имени О. Е. Клера (ранее Музей УОЛЕ). Заложил основу коллекции граф А. А. Стенбок-Фермор (рис. 1), владелец территории, где находились прииски. В 1888 г. он подарил музею первые 40 предметов и продолжал жертвовать находки в дальнейшем, в том числе в 1890 г. граф передал туда Большого Шигирского идола. Радиоуглеродные даты, полученные по нескольким костяным, роговым и деревянным изделиям, показали, что наиболее ранние шигирские материалы относятся к рубежу плейстоцена и голоцена – раннему голоцену ( Savchenko et al. , 2015; Zhilin et al. , 2018).

Рис. 1. Портрет графа А. А. Стенбок-Фермора

История находки и реконструкции Большого Шигирского идола

В книге поступлений музея за 1893 г. значится, что Большой Шигирский идол найден 24 января 1890 г. на 2-м Курьинском прииске. В опубликованном хранителем Д. И. Лобановым списке новых поступлений даны сведения о находках на 2-м Курьинском прииске, поступивших в музей 30 октября 1890 г. Каменное орудие найдено в песках под торфом на глубине 3,55 м. Три деревянные ложки и обломок весла обнаружены вместе на песках при вскрытии торфов на глубине 3,2–3,55 м. Идол деревянный, состоящий из нескольких кусков, найден там же, где весло и ложки. Из-за наличия на одном из обломков «признаков лица» Лобанов считал, что обломки принадлежат не одной, а двум скульптурам ( Лобанов , 1893. С. 202).Что касается артефактов, обнаруженных вместе с идолом, то одновременность комплекса вызывает сомнения. Данные об условиях залегания шигирских находок не всегда точны. Указание «там же» расплывчато и может означать расстояние до нескольких метров. Кроме того, на этом месте мог быть многослойный памятник, и предметы могут относиться к разным культурным слоям. Деревянные ложки, найденные в Среднем Зауралье при археологических раскопках, датируются временем раннего металла ( Кашина, Чаиркина , 2011). Весла в Зауралье известны с позднего мезолита ( Zhilin, Savchenko , 2020).

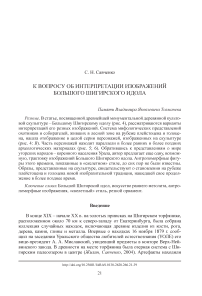

Первая реконструкция Большого Шигирского идола составлена Д. И. Лобановым из пяти фрагментов как фигура высотой около 3,2 м ( Лобанов , 1893) или 2,8 м ( Толмачев , 1916. С. 96) с руками – два обломка верхней половины тулова скульптуры, прибитые гвоздями к основанию идола (которое было помещено в верхней части фигуры и перевернуто), и скрещенными ногами, образовавшимися в результате растрескивания и деформации фрагмента доски – ныне утраченная нижняя половина тулова идола (рис. 2). Неиспользованные куски, считавшиеся обломками второго идола, демонстрировались у подножия фигуры. В таком виде скульптура существовала до 1914 г.

В 1914 г. археолог В. Я. Толмачев (рис. 3), обратив внимание на отсутствие связи между частями фигуры, перевернутые антропоморфные личины и лишние обломки, выполнил новую реконструкцию, использовав все 10 найденных частей ( Толмачев , 1916). По реконструкции В. Я. Толмачева, идол представляет собой монументальную скульптуру высотой 5,3 м с объемной скульптурной головой и длинным туловом в виде доски. Нижний конец фигуры затесан на конус, в основании – выемка (рис. 4: А ). С лицевой стороны конус уплощен, на обороте он начинается наклонным уступом. Сейчас нижняя половина тулова идола (длиной 195 см) утеряна. В музее выставлены верхняя половина тулова с объемной головой и основание скульптуры (рис. 4: Б ). Об изображениях на утраченной части можно судить только по опубликованному рисунку Толмачева.

Рис. 2. Реконструкция Большого Шигирского идола Д. И. Лобанова

Рис. 3. Портрет В. Я. Толмачева

Рис. 4. Большой Шигирский идол

А – реконструкция В. Я. Толмачева (цифры – номера фрагментов); Б – современный рисунок; В – размещение на идоле персонажей (цифрами обозначены их номера)

Описание и интерпретация изображений

Большой Шигирский идол сделан из ствола свежесрубленной лиственницы возрастом 159 лет ( Zhilin et al. , 2018). Тулово скульптуры со всех сторон покрыто резными изображениями, представленными геометрическими элементами и серией фигур. В. Я. Толмачев писал о наличие на широких сторонах туло-ва антропоморфных лиц и фигур. Он же обратил внимание на сходство фигур на идоле с фигурами уральских наскальных изображений, а геометрических линейных орнаментов идола – с орнаментами на костяных наконечниках Ши-гирской коллекции ( Толмачев , 1916. С. 98, 99), которые сейчас на основании технико-морфологического анализа относят к мезолиту. Но количество и описание выделенных на идоле лиц и фигур В. Я. Толмачев не дал. По рисунку Толмачева, Д. Н. Эдинг отметил три антропоморфные личины на передней стороне тулова скульптуры и две – на оборотной ( Эдинг , 1937. С. 139, 140), В. И. Мошинская – четыре личины ( Мошинская , 1976. С. 46). В дальнейшем исследователи неоднократно уделяли внимание выделению и интерпретации изображений на скульптуре. Однако это были описания отдельных фигур ( Кокшаров , 1990. С. 12–14; Петрин, Усачева , 2003. С. 84). Композиция в целом не рассматривалась, не ставился и вопрос о количестве представленных на идоле персонажей.

На рисунке Толмачева на тулове идола изображено пять антропоморфных личин: три на лицевой стороне и две на оборотной (рис. 4: А ). На сохранившейся части скульптуры остались две личины на лицевой плоскости. Объемная скульптурная голова идола и каждая личина на плоскости венчают собой отдельные фигуры, туловища которых показаны в геометрическом стиле как часть общей композиции.

В 2003 г. я обнаружила на скульптуре еще одну личину, не обозначенную у Толмачева, а следовательно, еще одного персонажа. Выявленная фигура (сейчас персонаж № 6) находится на оборотной плоскости, примерно на середине сохранившегося фрагмента (рис. 4: В, 6 ; 5: Г ). В отличие от остальных личин, носы которых прямоугольные, для моделировки носа этой личины был использован сучок, в результате чего нос оказался короче, чем у других личин, конической формы и более выступающий, что, на мой взгляд, придает личине зооморфность.

Одновременно с личиной был выявлен ряд мелких несоответствий рисунка Толмачева сохранившимся частям оригинала. На рисунке на лице скульптурной головы не обозначены парные линии, идущие от крыльев носа поперек щек. У нижнего персонажа № 8 на оборотной стороне тулова нечетко изображен отрезок, исходящий из промежности (фаллос? хвост?), не показан отрезок, отходящий от правой ноги. Носы личин передней плоскости сохранившегося фрагмента тулова в действительности выступают значительно меньше, чем показано на рисунке, и не являются продолжением лба, как пишет В. Я. Толмачев ( Толмачев , 1916. С. 98). На личине головы и на наиболее хорошо сохранившейся личине лицевой стороны, показаны выступающая линия лба, переносица и выступающий нос. Есть несоответствия и в орнаменте на узких боковых сторонах ( Савченко, Жилин , 2004).

Открытие новой фигуры, позволило выделить семь отдельных персонажей. Это привело к появлению работ, где рассматривалась вся композиция скульптуры

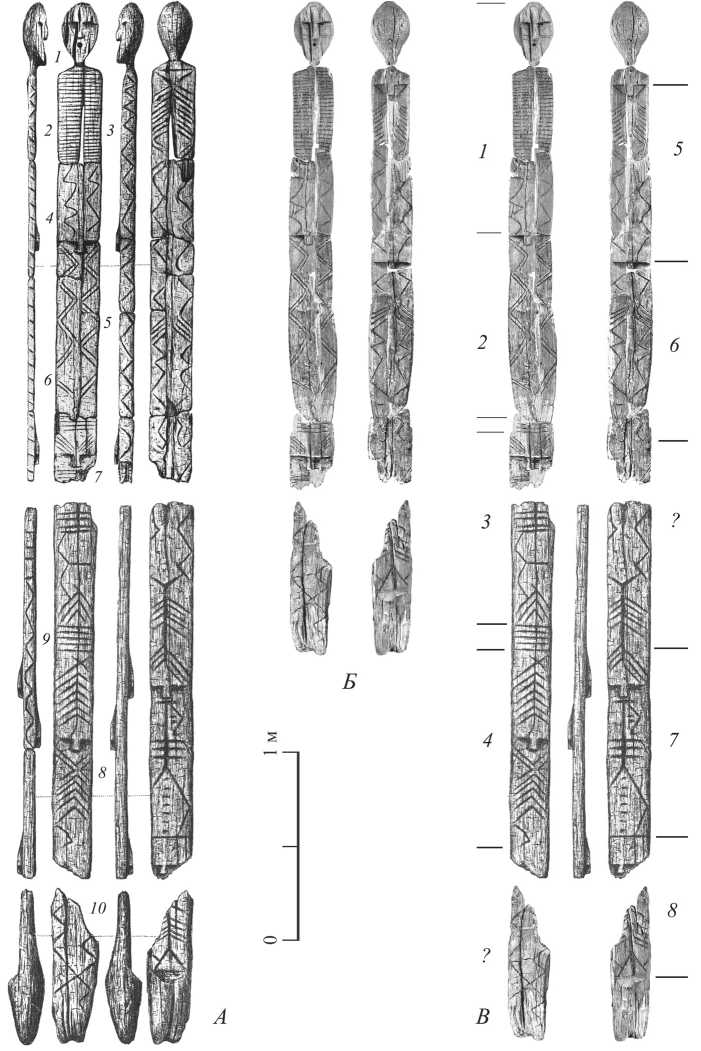

Рис. 5. Аналогии персонажам Большого Шигирского идола

А – персонаж № 7, копия «Красного панно» на потолке Дальнего зала Игнатиевской пещеры (по: Петрин, 1992. С. 57); Б – персонаж № 3, антропоморфные изображения, увенчанные фигурами сов и филинов; В – персонаж № 4, антропоморфные фигуры, увенчанные изображениями растений; Г – персонаж № 6, антропоморфные фигуры, увенчанные головами или фигурами зверей и были даны варианты интерпретации зашифрованных в изображениях мифологем (Савченко, Жилин, 2004; Чаиркина, 2004; 2013).

В 2014 г. при проведении трасологического анализа скульптуры М. Г. Жилиным и С. Н. Савченко наверху тулова идола на оборотной стороне была обнаружена еще одна новая личина и выделен новый персонаж ( Zhilin et al. , 2018). Сейчас это персонаж № 5 (рис. 4: В, 5 ). Личина когда-то имела нос прямоугольной формы, но сейчас нос сколот, от него сохранился только контур, видимый под микроскопом. Однако на фотографии первой реконструкции идола, выполненной Д. И. Лобановым, на неиспользованном в его реконструкции фрагменте, стоящем в перевернутом виде справа от идола, часть этой личины видна достаточно отчетливо (рис. 2).

Сейчас на Большом Шигирском идоле вместе с изображениями утраченной части насчитывается восемь персонажей. Верхняя фигура со скульптурной головой и три плоских изображения на лицевой стороне, плюс четыре плоских изображения – на оборотной стороне тулова (рис. 4: В ).

Однако можно предположить, что персонажей было еще больше. Персонажи на тулове следуют один за другим. Непонятно, с чем связана фигура из двух пересекающихся в нижней части зигзагов на лицевой уплощенной стороне основания. Судя по рисунку Толмачева, эта фигура не имеет отношения к предшествующему персонажу № 4 на утраченной части. В. Я. Толмачев отмечал, что основание и нижняя, ныне потерянная, половина тулова не соединялись напрямую между собой ( Толмачев , 1916. С. 96). Значит, на стыке этих частей была какая-то, судя по соединению частей персонажа № 8 на оборотной стороне, относительно небольшая утрата, и есть вероятность, что на лицевой стороне идола над фигурой из зигзагов была еще одна личина.

Кроме того, судя по несовпадающим линиям на рисунке Толмачева, прежде всего – на оборотной стороне, на месте соединения верхней (сохранившейся) половины тулова и нижней (утраченной) тоже была утрата по линии слома ( Савченко, Жилин , 2004. С. 132). Между персонажами № 6 и 7 на оборотной стороне, куда приходится стык частей тулова, также есть значительное заполненное геометрическим орнаментом пространство, следовательно, на месте утраты могла быть личина еще одного персонажа, а геометрические элементы, возможно, являлись деталями его тулова. Учитывая вышеизложенное, нельзя исключить, что на идоле были изображены девять или десять персонажей.

Интерпретация изображений Большого Шигирского идола многократно привлекала внимание исследователей ( Мошинская , 1976. С. 46; Кокшаров , 1990; Koksharov , 2021; Петрин, Усачева , 2003; Савченко, Жилин , 2004; Zhilin et al. , 2018; Чаиркина , 2004; 2013; Дэвлет , 2018) и, безусловно, будет привлекать в дальнейшем. Все персонажи, изображенные на Большом Шигирском идоле, сугубо индивидуальны. Часть из них выполнена в «скелетном» или так называемом «рентгеновском», «анатомическом» стиле. В той или иной степени, элементы скелета, прежде всего – «ребра», прослеживаются у семи фигур из восьми.

Венчает композицию фигура с объемной скульптурной головой – персонаж № 1 (рис. 4: В, 1). Главенствующая (объединяющая) роль персонажа не вызывает сомнений. Недаром его личина единственная снабжена зрачками (глазами), открытым ртом, парными линиями, идущими поперек щек от крыльев носа. Судя по рисунку Толмачева, рот, но сомкнутый, есть еще только у женской фигуры (персонаж № 7). Возможно, верхнее существо является объединяющим, вмещающим когда-то всё началом, давшим толчок для рождения, возникновения мира, изображенного на скульптуре. Будучи зрячим, оно, вероятно, может наблюдать и оценивать происходящие события и действия людей, а открытый рот, как символ трансляции, может символизировать его способность передавать посвященным или неофитам специальные знания, например – представления о происхождении мира и людей, родов и племен. Возможно, неслучайно поперечные линии на щеках идола так напоминают раскраску, татуировку или шрамы, которые, по этнографическим данным, наносили во время инициации (Савченко, Жилин, 2004. С. 131). Интересно, что подобные линии, идущие поперек щек от крыльев носа, изображены также на каменном диске-навершии, одна сторона которого является антропоморфной личиной, а сквозное отверстие в центре диска может восприниматься как открытый рот. Диск найден при раскопках в III позднемезолитическом слое стоянки Береговая II на Горбуновском торфянике (Савченко, Жилин, 2020).

В свое время я интерпретировала часть фигур как воплощающие женское (персонаж № 7) и мужское (персонаж № 8) начало, мир растений (персонаж № 4) и мир зверей (персонаж № 6) и предположила, что здесь передана картина сотворения мира ( Савченко, Жилин , 2004. С. 131–133).

Некоторые персонажи идола, на мой взгляд, имеют аналогии в более ранних и более поздних уральских и западносибирских археологических материалах. Женский персонаж № 7 находит параллель в позднепалеолитических изображениях «Красного панно» на потолке Дальнего (Верхнего) зала Игнатиевской пещеры на Южном Урале (рис. 4: В, 7 ; 5: A ), где также есть женское изображение с вертикальными рядами точек между ногами. Впервые на это сходство обратил внимание С. Ф. Кокшаров ( Кокшаров , 1990. С. 14). Фигура женщины является одной из основных на панно наряду с фигурой зверя-самца (быка, носорога?). В. Т. Петрин полагал, что эта композиция отражает миф о начале сотворения мира, когда из хаоса рождается миропорядок, а также, что святилище в Верхнем зале связано с обрядом инициации. Видимо, обряды, проводимые в особых условиях пещеры, создавали эффект сопричастности мифологическому содержанию, которое демонстрировалось инициируемым ( Петрин , 1992. С. 149–155).

Можно предположить, что в изображениях панно отражены возникшие в палеолите представления, связанные с культом первопредка (первопредков) – животного и женщины, от кого могли вести свое происхождение определенные группы людей, количество которых, возможно, передают ряды точек между ногами женских персонажей Игнатиевской пещеры и Большого Шигирского идола. Несмотря на то что фигуры в пещере и на идоле выполнены в разном стиле, результаты последнего датирования скульптуры хронологически сближают эти изображения. Радиоуглеродные даты по углю из культурного слоя Большого зала Игнатиевской пещеры легли в конец плейстоцена (Петрин, 1992. С. 163; Дублянский и др., 2021. С. 11), а AMS-даты, полученные по черному пигменту трех изображений, в том числе по фигуре мамонта из Дальнего зала, оказались даже голоценовыми (Широков, 2006. С. 101). Вместе с тем полученные уран-ториевые датировки кальцита, перекрывающего рисунки пещеры, показывают, что возраст изображений не может быть позднее 9800–9700 лет назад (Dublyansky et al., 2021. P. 542).

Фигуры, представленные в Игнатиевской пещере, отличаются по манере передачи от изображений Каповой пещеры и, по мнению ряда специалистов, вероятно, соответствуют финальному этапу традиции палеолитической пещерной живописи. В то время как изображения Большого Шигирского идола с элементами «скелетного» стиля, возможно, показывают становление новой изобразительной традиции, нашедшей свое продолжение в антропоморфных фигурах на каменных дисках ( Герасименко , 2004) и глиняных сосудах периода энеолита ( Кокшаров , 1990; Koksharov , 2021. Р. 31, 36; Клементьева, Погодин , 2017), в наскальных изображениях ( Толмачев , 1916), в металлической пластике раннего железного века.

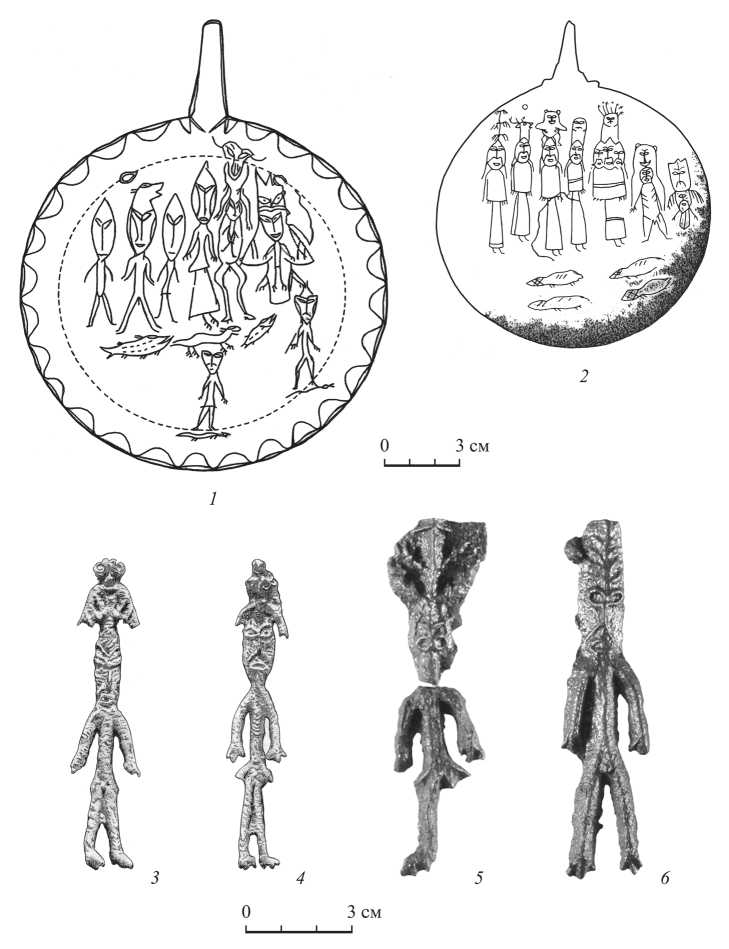

Первопредками-тотемами, духами-покровителями, как известно, часто выступали животные, птицы, растения и т. д. Образы духов зверей и птиц, фантастических существ, сочетающих в себе черты человека и животного, были органично вплетены в картину мира древнего человека. Некоторые персонажи идола находят параллели среди гравированных или литых тотемных изображений раннего железного века (рис. 5: Б–Г ; 6).

Такие аналогии имеет персонаж № 3, возможно, представленный изображением ушастой совы или филина, а так как является птицей, может олицетворять еще и небесную стихию (рис. 4: В, 3 ; 5: Б ). В верхней части личины четыре пары расходящихся под углом линий, идущих от середины лба к краям. Эти линии могут обозначать выступающие пучки ушных перьев на голове птицы. Ниже личины размещаются горизонтальные линии (ребра?) и вертикальный зигзаг, от середины которого к противоположному краю отходит горизонтальная линия. Завершает изображение «елочкообразная» фигура (хвост птицы?). Этот персонаж имеет аналогии среди литых фигурок Лозьвинского клада, где есть антропоморфные персонажи с фигурами сов на головах, выполненные также в «скелетном стиле» (рис. 6: 3, 4 ) ( Зыков, Федорова , 2001. С. 36). «Люди-совы», «люди-филины» представлены и среди гравированных изображений на бронзовых бляхах и зеркалах (рис. 6: 1, 2 ) ( Зыков, Федорова , 2001. С. 36, 37; Федорова , 2014. С. 93. Рис. 3).

Персонаж № 4, на мой взгляд, олицетворяющий мир растений (рис. 4: В, 4 ), также находит аналогии среди литых и гравированных изображений раннего железного века (рис. 5: В ). Две антропоморфные фигурки с растениями на головах из случайных находок конца XIX в. представлены в экспозиции Свердловского областного краеведческого музея (рис. 6: 5, 6 ), встречаются подобные персонажи и на гравированных зеркалах (рис. 6: 2 ). С. Ф. Кокшаров рассматривает персонаж № 4, расположенный на лицевой стороне скульптуры примерно на одном уровне с женским изображением на оборотной плоскости, как изображение мужчины, а «елочкообразную» фигуру над его головой и похожие элементы над женским изображением в качестве шевронов, обозначающих множественность персонажей, переданных в перспективе ( Koksharov , 2021. Р. 33). Тогда шевроном, но направленным углом вниз, а не вверх, можно считать, по нашему мнению, изображение перьевых пучков на голове филина или совы (персонаж № 3). Кроме того, есть ряд шевронов, не связанных непосредственно с личинами, например – «ребра» у серии фигур или «хвост» персонажа № 3.

Рис. 6. Предметы с антропоморфными изображениями

1, 2 – бронзовые зеркала с гравированными изображениями ( 1 – по: Зыков, Федорова , 2001. С. 37; 2 – по: Федорова , 2014. С. 93); 3, 4 – орнито-антропоморфные фигурки (по: Зыков, Федорова , 2001. С. 36); 5, 6 – литые фито-антропоморфные фигурки (Свердловский областной краеведческий музей имени О. Е. Клера)

Я считаю мужским изображением персонаж № 8 – нижнюю фигуру на оборотной плоскости тулова (рис. 4: В, 8 ), частично сохранившуюся на нижнем фрагменте идола. Между расставленных ног существа помещена исходящая из промежности линия, являющаяся, вероятно, изображением фаллоса и подчеркивающая пол персонажа. Обращает на себя внимание, что у человеческих фигур (как у женской, так и, по моему мнению, у мужской) обозначен позвоночник, который, по данным этнографии, считался вместилищем жизни, олицетворял основу и устойчивость. У персонажа № 4 ни фаллос, ни позвоночник не показаны, а «елочкообразное» тулово и «елочкообразная» фигура на голове могут изображать растения и указывать на связь с растительным миром.

Параллелями персонажу № 6 с зооморфной личиной и вытянутым туловом (рис. 4: В, 6 ) можно считать распространенные среди литых и гравированных изображений антропоморфные фигуры, головы которых увенчаны головами или фигурами зверей, чаще всего медведя, оленя, лося (рис. 5: Г ; 6: 1, 2 ).

Персонаж № 2, тулово которого состоит из трех образованных двойными зигзагами ромбов (рис. 4: В, 2 ), по моему мнению, может олицетворять водную стихию, так как составляющий основу фигуры зигзаг, по этнографическим данным в подавляющем большинстве знаковых систем, наряду с волнистой линией является, прежде всего, символом воды.

Узкие боковые стороны идола также покрыты орнаментом, который начинается от верха тулова идола. На правой стороне, судя по рисунку Толмачева, орнамент продолжается и на утраченной части, завершаясь на уровне последней личины лицевой стороны; на левой стороне он фиксируется только на верхней, сохранившейся, половине тулова (рис. 4: А ). На рисунке у персонажей № 4 и 7, а также частично у персонажа № 3 на утерянном участке все линии на левой половине скульптуры короче, чем на правой. У ног персонажей № 4 и 7, примыкающих к этому краю, показаны только бедра. Вероятно, левая кромка утерянной части была сколота и край изображений утрачен.

Орнамент боковых сторон состоит из простых элементов – вертикальных волнистых линий и зигзагов; поперечных наклонных и прямых линий. Очевидно, что геометрический орнамент имел определенный смысл. Трудность его интерпретации состоит в многоплановости символики этих знаков. По данным этнографии, прямая линия могла обозначать землю, сушу или горизонт – границу между землей и небом, водой и небом или между мирами. Волнистая линия или зигзаг символизировали водную стихию, змею, ящерицу, определяли некую грань. Кроме того, зигзаг сигнализировал об опасности, обозначал щуку. Крест, ромб, круг отображали огонь или солнце и т. д.

Безусловно, определенное значение имели линии, отделяющие некоторых персонажей друг от друга. На лицевой плоскости четыре горизонтальные линии разделяют персонажей № 2 и 3, пять линий – № 3 и 4. На оборотной стороне одна линия разделяет женский персонаж № 7 и мужской персонаж № 8.

Для понимания и интерпретации изображений Большого Шигирского идола исследователи часто обращаются к этнографии угорских народов – хантов и манси, коренного населения Урала. В. И. Мошинская, опираясь на этнографические параллели и большие размеры скульптуры, предположила, что фигуры на идоле можно истолковать как изображения менквов – лесных духов великанов

( Мошинская , 1976. С. 46). Интересную концепцию трактовки изображений предложила Н. М. Чаиркина. Основываясь на угорской мифологии, она видит в изображениях идола отражение вертикальной модели мироздания, которое подразделяется на Верхний, Средний и Нижний миры, содержащие в себе семь сфер пространства (восьмой персонаж тогда еще не был открыт) ( Чаиркина , 2004; 2013. С. 103–108). На наш взгляд, модель мироздания, включающая несколько миров и сфер, является отражением сложного социального устройства общества, возникшего на позднем этапе развития. Наиболее ранние свидетельства о мифологических представлениях угров относятся к XVIII–XIX вв. К этому времени угорские народы прошли долгий путь развития: у них образовались княжества; они совершали военные походы на соседние и более отдаленные территории; сложился собственный героический эпос ( Головнев , 1995. С. 100–114), что не могло не отразиться в их мифологии.

На ранних этапах развития общества окружающий человека мир, очевидно, воспринимался единым. В представлениях угров сохранились отголоски мифологического сознания, ранних архаичных воззрений, восходящие к первобытности. По наблюдениям этнографов, земля у угров «…подобна большому зверю, вернее звериному телу, в бороздах которого текут реки, по коже которого идут тропы. По рекам и тропам плавают или бродят рыбы, звери, люди, а во всем этом вместе взятом идет жизнь» (Там же. С. 260, 262). Если кочевникам-самодийцам земля представляется «движущейся», то уграм – рыболовам и охотникам – «устойчивой». Поэтому на ней и образуются «вечные» сообщества людей, зверей, деревьев, рек (Там же). У хантов есть понятие ях, которым обозначают сообщество людей, реку, заселенную людьми и зверями местность (Кулемзин, 1984. С. 158, 159). Ях (ёх) – жизненный мир, среда (человеческого обитания), к которой прикасается человек ногами, руками, взглядом, слухом, рыболовной ловушкой, пущенной из лука стрелой. Этот мир включает и людей, связанных родством или соседством, взаимопомощью или враждой, соучастием в обрядах, промыслах и т. д. Подобные очаги обычно образуются у богатых промысловых угодий. Ях – понятие условное, у него нет определенных границ. Оно обусловлено не географическими рубежами, а внутренними связями людей и природы, а также людей между собой. Это пространство включает и кровные связи – сир (у хантов), махум (у манси) (Головнев, 1995. С. 260–262). Этнографы соотносят эти понятия с экзогамными группами типа фратрий и более мелкими тотемическими группами, которые определяют как род, родовую группу. Люди одного сир считаются кровными родственниками, браки внутри сир были запрещены (Соколова, 1976. С. 18; Перевалова, 2004. С. 226, 227). Три основных сир восточных хантов – Лося, Медведя и Бобра – включают население семи рек бассейна Оби. Помимо основных родов существуют группы Коршуна, Лисицы, Соболя, Росомахи. Земное пространство тоже имеет духов-покровителей. Например, духом-покровителем реки Большой Юган является Медведь, реки Аган – Лягушка, реки Тромъёган – Гагара, озера Нум-то – Олень. Святилища духов располагаются в основном вдоль рек. Таким образом, ях оказывается одним домом, миром, все обитатели которого «связаны друг с другом одним зверино-древесно-водно-людским языком». В этом мире есть места, освоенные человеком (жилища), и дикий лес, темные опасные омуты, которые олицетворяют многочисленные лесные и водяные духи. Злое или доброе отношение духов к человеку определено его собственным то злым, то добрым отношением к природе (Головнев, 1995. С. 262, 264). Вероятно, мир, изображенный на Большом Шигирском идоле, сродни подобному миру, где природа, люди и духи едины. Если предположить, что на Большом Шигирском идоле представлены мифы о происхождении мира и людей, то вертикальное расположение фигур может отражать последовательность событий. В сложной системе мифологических представлений, запечатленной на скульптуре, могли быть зафиксированы представления о первопредках духах-покровителях, населявших окружающий человека мир и обеспечивающих стабильность миропорядка – смену времен года, рождение зверей и людей, продолжение рода, которые позднее нашли выражение в металлической пластике и гравировках на металле.

Все исследователи едины во мнении, что Большой Шигирский идол был связан с древним святилищем, которое находилось в районе Шигирского палеоозера. Выдвигались гипотезы, что скульптура могла быть архитектурной деталью какой-то культовой постройки ( Мошинская , 1976. С. 46), являлась структурной частью прибрежного участка поселения или культовой площадки ( Чаиркина , 2013. С. 101). Предполагалось, что идол вкапывался в землю ( Толмачев , 1916. С. 98; Чаиркина , 2004. С. 135); дополнительно крепился камнями и системой противовесов ( Чаиркина , 2013. С. 101, 102); стоял на плоту и удерживался при помощи системы опор ( Анисимов, Окладникова , 2012); устанавливался на время проведения ритуалов у специально сооруженной деревянной стенки ( Бобров , 2018). Есть мнение, что он предназначался не для обозрения и вертикальной установки, так как часть его изображений была бы скрыта, а для помещения в воду или на заболоченную поверхность ( Чаиркина , 2013. С. 102).

Трудно сказать, как выглядело святилище, где стоял идол. Трасологический анализ показал, что он не вкапывался в землю, а стоял вертикально на твердой основе, вероятно, на каменной плите. Судя по состоянию поверхности скульптуры, святилище находилось на открытом месте, очевидно, на берегу, так как идол, по-видимому, сразу упал в воду. Что послужило этому причиной, износ креплений или это было сделано намеренно, сказать невозможно. Карл-Уве Хойсснер высказал предположение, что идол мог простоять на воздухе около 20–40 лет, после чего упал в воду и затонул не позже, чем через год. Вероятно, после попадания в воду, его через какое-то время, скорее всего, ветром и волной прибило к берегу, и он затонул на мелководье. Следов сапропеля, ила или минеральных донных отложений на поверхности скульптуры и в трещинах не обнаружено. Это говорит о том, что идол затонул в прибрежной зоне на глубине менее метра, где к тому времени уже началось отложение торфа ( Zhilin et al. , 2018).

Заключение

Благодаря радиоуглеродному датированию установлено (Ibid.), что Большой Шигирский идол является древнейшей монументальной деревянной культовой скульптурой в мире. До недавнего времени представление об искусстве мезолитического населения лесной полосы Севера Евразии ограничивалось гравированными геометрическими изображениями на костяных и роговых изделиях. Определение возраста идола показало, что уже в раннем мезолите на рубеже плейстоцена и голоцена у охотников-собирателей Северной Евразии сформировалась сложная система мифологических представлений, нашедшая отображение в целой серии фантастических персонажей, изображенных на скульптуре. Значительная часть персонажей Большого Шигирском идола выполнена в «скелетном» стиле. Антропоморфные фигуры в «скелетном» стиле в столь раннее время до сих пор не были известны, они есть в более поздних материалах лесной зоны Евразии. Образы, представленные на идоле, свидетельствуют о становлении новой изобразительной традиции, нашедшей свое продолжение в антропоморфных фигурах более поздних эпох.

Изучение Большого Шигирского идола показало, что духовный мир, искусство и мастерство деревообработки охотников-собирателей рубежа плейстоцена и голоцена Северной Евразии были гораздо богаче и сложнее, чем исследователи считали до недавнего времени.

Список литературы К вопросу об интерпретации изображений Большого Шигирского идола

- Анисимов Н. П., Окладникова Е. А., 2012. Загадка эпохи мегалитов: Шигирский идол // Homo Eurasicus в прошлом и настоящем: материалы науч.-практ. конф. (2011 г.) / Отв. ред. К. М. Оганян. СПб.: Санкт-Петербургский гос. инженерно-экономич. ун-т. С. 60–76.

- Бобров В. В., 2018. Шигирский идол: истоки монументальной скульптуры // УИВ. № 1 (58). С. 45–54.

- Герасименко А. А., 2004. Древний календарь и календарная мифология населения Среднего Зауралья (опыт интерпретации одной находки) // Четвертые Берсовские чтения. Екатеринбург: Аква-Пресс. С. 83–90.

- Головнев А. В., 1995. Говорящие культуры: традиции самодийцев и угров. Екатеринбург: Ин-т истории и археологии УрО РАН. 608 с.

- Дублянский Ю. В., Косинцев П. А., Широков В. Н., Шпётль К., 2021. Посещения Игнатиевской пещеры людьми в позднем палеолите: уточнение и расширение радиоуглеродной хронологии // РА. № 3. С. 7–19.

- Дэвлет Е. Г., 2018. «Прозрачная плоть»: к интерпретации антропоморфных изображений на Шигирском идоле // УИВ. № 1 (58). С. 20–28.

- Жилин М. Г., Савченко С. Н., 2004. Некоторые итоги, проблемы и перспективы поиска торфяниковых памятников каменного века в районе Шигирского озера и в Верхнем Поволжье // Четвертые Берсовские чтения. Екатеринбург: Аква-Пресс. С. 138–155.

- Зыков А. П., Федорова Н. В., 2001. Холмогорский клад: Коллекция древностей III–IV веков из собрания Сургутского художественного музея. Екатеринбург: Сократ. 176 с.

- Кашина Е. А., Чаиркина Н. М., 2011. Деревянная посуда с навершиями в виде голов водоплавающих птиц на территории Зауралья, лесной зоны Восточной и Северной Европы // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. Т. 10. Вып. 7. Археология и этнография. С. 157–169.

- Клементьева Т. Ю., Погодин А. А., 2017. Сюжетный рисунок на энеолитическом сосуде с верховьев реки Конды // Археология и история Северо-Западной Сибири / Отв. ред. А. Я. Труфанов. Нефтеюганск; Екатеринбург: Уральский рабочий. С. 50–58. (Материалы и исследования по истории Северо-Западной Сибири; вып. IV.)

- Кокшаров С. Ф., 1990. Опыт реконструкции некоторых мифологических представлений кондинского населения эпохи энеолита // Кокшаров С. Ф., Широков В. Н. Материалы по изобразительной деятельности древнего населения Урала. Свердловск: УрОАН СССР. С. 4–28.

- Кулемзин В. М., 1984. Человек и природа в верованиях хантов. Томск: Томский гос. ун-т. 192 с.

- Лобанов Д. И., 1893. Новейшие приобретения Музея Уральского общества любителей естествознания в Екатеринбурге // Известия Общества археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском университете. Т. XI. Вып. 2. С. 201–203.

- Мошинская В. И., 1976. Древняя скульптура Урала и Западной Сибири. М.: Наука. 132 с.

- Перевалова Е. В., 2004. Северные ханты: этническая история. Екатеринбург: УрО РАН. 414 с.

- Петрин В. Т., 1992. Палеолитическое святилище в Игнатиевской пещере на Южном Урале. Новосибирск: Наука. 207 с.

- Петрин В. Т., Усачева И. В., 2003. Антропоморфная скульптура эпохи неолита с Южного Урала // Образы и сакральное пространство древних эпох / Отв. ред. Н. М. Чаиркина. Екатеринбург: Аква-Пресс. С. 83–85.

- Савченко С. Н., Жилин М. Г., 2004. О новых деталях изображений Большого Шигирского идола // Четвертые Берсовские чтения. Екатеринбург: Аква-Пресс. С. 130–135.

- Савченко С. Н., Жилин М. Г., 2020. Каменный диск-навершие из позднемезолитического слоя стоянки Береговая II в Среднем Зауралье // КСИА. Вып. 259. С. 86–99.

- Соколова З. П., 1976. Проблема рода, фратрии и племени у обских угров // СЭ. № 6. С. 13–38. Толмачев В. Я., 1916. Деревянный идол из Шигирского торфяника // ИАК. Т. 60. СПб.: Тип. Гл. Упр. Уделов. С. 94–99.

- Федорова Н. В., 2014. Рисунки на металле: графическое искусство населения севера Западной Сибири и Предуралья // АЭАЕ. № 1 (57). С. 90–99.

- Чаиркина Н. М., 2004. Тайны торфяников // Культовые памятники горно-лесного Урала / Отв. ред. В. Д. Викторова, Н. Ф. Федорова, В. Н. Широков. Екатеринбург: УрОРАН. С. 109–143.

- Чаиркина Н. М., 2013. Большой Шигирский идол // УИВ. 4 (41). С. 100–110.

- Широков В. Н., 2006. Проблема возраста настенных изображений Игнатиевской пещеры в связи с первыми радиоуглеродными датировками красочного пигмента // РА. № 2. С. 99–105.

- Эдинг Д. Н., 1937. Идолы Горбуновского торфяника // СА. № 4. С. 133–146.

- Dublyansky Y., Shirokov V., Moseley G. E., Kosintsev P. A., Edwards R. L., Spötl C., 2021. 230Th dating of flowstone from Ignatievskaya Cave, Russia: Age constraints of rock art and paleoclimate inferences // Geoarchaeology. Vol. 36. P. 532–545.

- Koksharov S., 2021. A new subject in the study of the Great Shigir Idol // QI. Vol. 573. Р. 30–37.

- Savchenko S., Lillie M., Zhilin M., Budd C., 2015. New AMS Dating of Bone and Antler Weapons from the Shigir Collections Housed in the Sverdlovsk Regional Museum, Urals, Russia // PPS. Vol. 81. Р. 265–281.

- Zhilin M., Savchenko S., 2020. Fishing in the Mesolithic of the Trans-Urals // QI. Vol. 541. P. 4–22.

- Zhilin M., Savchenko S., Hansen S., Heussner K.-U., Terberger T., 2018. Early art in the Urals: new research on the wooden sculpture from Shigir // Antiquity. Vol. 92. Iss. 362. P. 334–350.