К вопросу об интерпретации стел культовых комплексов в Северной Месопотамии эпохи докерамического неолита

Автор: Корниенко Т.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 4 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье на основе анализа с применением междисциплинарного и семиотического подходов дана авторская интерпретация значения вертикально установленных стел/столбов/пилястр культовых комплексов в Северной Месопотамии переходной к неолиту эпохи. Затрагиваются вопросы содержательного наполнения культовых практик, которые осуществлялись переходившими к оседлости коллективами. Как показал анализ, идея продолжения рода/плодородия/процветания относилась к наиболее важным для обществ того места и времени концептам. Монументальные стелы, столбы, пилястры сакральных комплексов в Верхнем Двуречье переходного к неолиту периода, представляя собой зооантропоморфных существ - божеств-покровителей коллективов, их создававших, - в одном из других своих значений, весьма вероятно, утверждали мужскую плодотворную силу. У начинавших практиковать постоянное проживание на конкретных территориях сообществ формировался культ сверхъестественных покровителей, связанных с данной местностью и отдельными группами людей. Почитание предков в этой мировоззренческой системе играло важную роль и было связано с тотемами групп. В символике Северной Месопотамии переходного к неолиту периода зафиксированы характерные для обществ охотников-собирателей тотемические представления. Анализ символических свидетельств показал формирование новых установок в картине мира и социальном устройстве ранних оседлых коллективов. Часть этих нововведений, пережив трансформацию, проявилась в виде устойчивых мотивов в более поздних культурах древневосточных цивилизаций, чему имеются подтверждения в материальных и письменных источниках рассматриваемого региона.

Эпипалеолит, неолит, северная месопотамия, культ плодородия, тотемизм

Короткий адрес: https://sciup.org/145145899

IDR: 145145899 | УДК: 903(35):7.031 | DOI: 10.17746/1563-0102.2018.46.4.013-021

Текст научной статьи К вопросу об интерпретации стел культовых комплексов в Северной Месопотамии эпохи докерамического неолита

Появление архитектуры – одно из важнейших нов-ше ств переходного к неолиту времени*, оказавших влияние на развитие сложных символических систем . В богатой известняком центральной части Плодородного полумесяца, помимо установления традиции застройки жилых пространств, это проявилось в создании специально оформлявшихся для проведения общественных собраний сооружений культового назначения. Выражение новыми средствами (архитектура + изображения) через пространственный символизм формирующейся картины мира у переходивших к оседлости сообществ осуществлялось ими в новых условиях социального взаимодействия [Cauvin, 1994; Watkins, 2006, 2009; и др.]. По заключению большинства исследователей, инновации в осуществлении культовых практик работали на сплочение появлявшихся в этот период долговременных, оседлых, увеличивавшихся в размерах коллективов, а также на регулирование взаимоотношений между отдельными людьми и различными группами, вынужденными теперь решать многие вопросы сообща.

Цель настоящей статьи подробнее рассмотреть отдельные сюжеты в интерпретации стел/столбов/ пилястр ряда культовых комплексов в Северной Месопотамии переходного к неолиту времени. На сегодняшний день в этом регионе, главным образом на территории Юго-Восточной Турции, зафиксировано более 600 подобных объектов, в меньшей степени они характерны для соседних областей.

Общий обзор монолитных, зачастую несущих на себе рельефы антропо- и зооморфного содержания, стел в Северной Месопотамии рассматриваемой эпохи представлен в одной из предыдущих работ [Корниенко, 2011]. Там отмечалось, что вертикально установленные плиты/столбы/стелы, которые в центре распространения этой традиции имели Т-образную форму и в ряде случаев могли дублироваться пилястрами, как правило, размещались в особых сооружениях общественного назначения, являясь важными маркерами сакрального пространства. Большинство исследователей трактует данные объекты как антропо- и реже зооморфного вида вместилища духов предков – божеств-покровителей коллективов, им поклонявшихся. Однако широко распространенный символ эпохи докерамического неолита в виде стел, установленных в сакральных зонах и во многих случаях искусно декорированных, мог также нести более сложную смысловую нагрузку.

Представляется, что выявление содержательного наполнения символических объектов переходной к неолиту эпохи возможно при их комплексном анализе с привлечением естественно-научных данных, стадиально близких этнографических параллелей, знаний по этологии, семиотике и мифологии, а также, вероятно, с учетом устойчивых во времени архаических мотивов, в т.ч. зафиксированных в ранних письменных источниках рассматриваемого региона.

Анализ материала

Для эпипалеолитических и ранненеолитических материалов Верхнего Двуречья (рис. 1), в отличие от Леванта, характерно доминирование мужских символов и образов над женскими. Связь данного элемента символической системы с такими ее составляющими, как мотив отделения головы от тела, образы плотоядных, диких и опасных животных, интерпретируется рядом исследователей в контексте отправления культа мертвых [Schmidt, 2006, S. 127, 158–160, 238–240], повышения уровня агрессии и страха среди увеличивавшихся в размерах долговременных коллективов [Benz, Bauer, 2013]. При этом идеи женского воспроизводства и пло-дородия/плодовитости/изобилия исключаются из основных концептов общественного сознания переходивших к оседлости жителей ранних поселений Северной Месопотамии [Hodder, Meskell, 2011, p. 236]. Контекстные данные палеоантропологии и археологии, тем не менее, не подтверждают версию о том, что агрессия и насилие были широко распространены в эпоху неолита на рассматриваемой территории [Erdal Y.S., Erdal O.D., 2012; Корниенко, 2015а, c. 95–96]. Также хотелось бы обратить внимание на то, что погребения не являются типичными элементами культовых комплексов общественного назначения.

Важными сакральными объектами культовых комплексов общественного назначения выступают стелы/ столбы/пилястры. Во многих случаях эти объекты украшены рельефными или скульптурными антропо- и зооморфными изображениями, иногда представляющими сложные композиции со многими персонажами. Среди них довольно популярны не только хищные животные, но и водоплавающие птицы, рептилии, особенно змеи, образ которых в разные времена и у разных народов воспринимался амбивалентно. По данным археологии, этнографии и фольклора, в архаичных культурах образ змеи связан с водой и землей, женской производящей силой, в широком смысле с плодородием, а также с домашним очагом, огнем, мужским оплодотворяющим началом и мифическим предком, помогающим благополучию семьи, деторождению, т.е. продолжению рода [Иванов, 1991; Иванова, 2009; Бер-Глинка, 2015, 2016].

Рис. 1. Расположение основных памятников позднего эпипалеолита и раннего неолита в Северной Месопотамии.

Т-образные «стелы типа Нева-лы-Чори» открыты на нескольких памятниках пров. Урфа в ЮгоВосточной Турции. Впервые они были встречены в общественных культовых строениях Невалы-Чо-ри и определены как антропоморфы по рельефным изображениям анатомически правильно располо-

женных согнутых в локтях и сло женных на животе рук с пятипалыми кистями, а также по ряду других признаков [Hauptmann, 1993, p. 50–52] (рис. 2, 1). Пол этих антропоморфов долгое время не был понятен. Однако реалистические скульптурные изображения, сопоставимые со «стелами типа Невалы-Чори» по времени, стилю, размерам, материалу и композиционно, в нескольких случаях довольно уверенно демонстрируют мужские образы (рис. 2, 2). Иногда фаллический мотив, рас- положенный в правильном с анатомиче ской точки зрения поле, на таких стелах передается «метафорически» в виде соответствующей формы набедренных повязок из шкурок животных [Dietrich et al., 2012, fig. 7, 8] (рис. 3, 1) или с использованием змеиных образов (рис. 3, 2).

Следующая группа стел – с изображениями нескольких расположенных друг над другом фигур – по аналогии с подобными объектами поклоне-

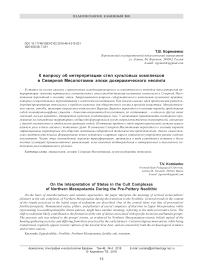

Рис. 2. Стелы/столбы и скульптуры переходного к неолиту времени с территории Юго-Восточной Турции.

1 – cтела из Строения III Невалы-Чори, высота 2,4 м (по: [Hauptmann, 2000, Abb. 7]); 2 – статуя из ранненеолитических слоев в старом центре современного г. Шанлы-урфы, высота 1,90 м (по: [Çelik, 2000, fig. 2]); 3 – стела из уровня II сектора L9–46 Гёбекли-Тепе, высота 1,92 м (по: [Köksal-Schmidt, Schmidt, 2010, fig. 1]); 4 – стела из пров. Адиаман, высота 80 см (по: [Verhoeven, 2001, fig. 1]); 5 – реконструированный из нескольких фрагментов «тотемный столб» из Строения II Невалы-Чори, высота более 1 м (по: [Schmidt, 2006, Abb. 16]); 6 – итифаллическая протома из Гёбек-ли-Тепе, высота 40,5 см (по: [Ibid., Abb. 28]).

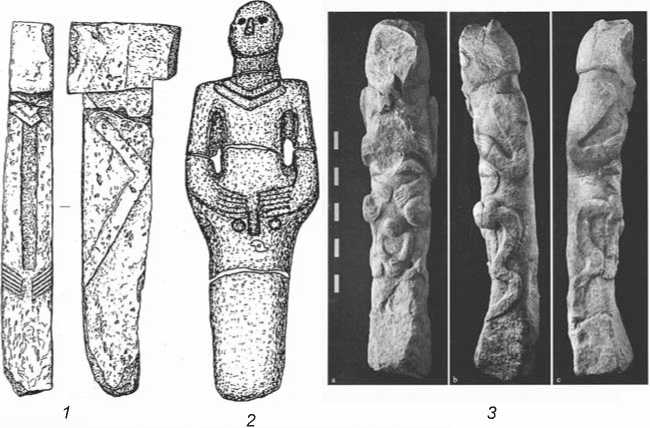

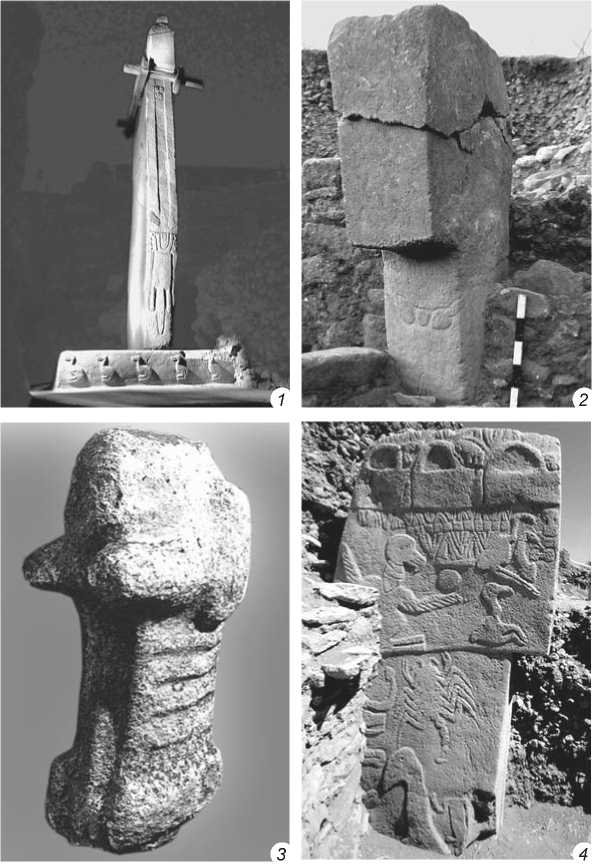

Рис. 3. Столбы и скульптура из Гёбекли-Тепе.

1 – один из двух центральных столбов в Строении D, высота ок. 5,5 м (по: [Dietrich et al., 2012, fig. 8]); 2 – столб 57 (по: [Dietrich et al., 2014, fig. 7]); 3 – скульптура животного (по: [Hauptmann, 1999, fig. 26]), длина фигуры 68 см (по: [Schmidt, 2006, Abb. 42]); 4 – столб 43 (по: [Schmidt, 2007, Abb. 109]).

ния у американских индейцев изначально получила условное название «тотемные колонны», полагаю, вполне справедливо. Впервые подобный объект, сделанный из известняка, был реконструирован по находкам из культового Строения II (PPNB) Невалы-Чори – фрагментам бюстов существ с человеческими лицами и фигур птиц (см. рис. 2, 5 ) [Schmidt, 2006, S. 77–79]. К этой же группе относится стела (ранний PPNB) из сектора L9–46 Гёбекли-Тепе (см. рис. 2, 3 ). В ее изображениях угадываются три (возможно, четыре) фигуры, расположенные одна над другой. Голова верхней, лицевая часть которой уничтожена в древности, по сохранившимся деталям (ушам и глазам) трактуется как голова хищника (медведя/льва/леопарда (?)).

Ниже по бокам идет знакомый по «стелам типа Невалы-Чори» (см. рис. 2, 1) и сопоставимым с ними скульптурам антропоморфов (см. рис. 2, 2) мотив согнутых в локтях рук/лап с пятипалыми кистями, положенными на живот. Между ними выступает голова следующей фигуры, тоже со сбитым лицом. Исследователи памятника отмечают, что мотив дикого зверя, держащего человеческую голову, хорошо известен по нескольким скульптурам из Невалы-Чори и Гёбек-ли-Тепе [Köksal-Schmidt, Schmidt, 2010, р. 74]. Вместе с тем сравнительно-типологический анализ стел и скульптурных артефактов Северной Месопотамии эпохи докерамического неолита показал, что выступ на животе в таких композициях одновременно мог обозначать фаллос верхнего существа [Корниенко, 2011, с. 85]. Под второй фигурой, также с согнутыми в локтях руками, расположены голова и руки третьей, показанные теперь спереди. Руки третьей фигуры сложены на животе, под ними снова виден выступ, ниже которого передняя часть стелы сколота. Ч. Коксал-Шмидт и К. Шмидт замечают, что, похоже, здесь изображен рожающий персонаж, хотя допустимо и совершенно другое толкование – возможно, он демонстрирует свой фаллос [Köksal-Schmidt, Schmidt, 2010, p. 74]. Ниже рук двух верхних фигур по бокам колонны рельефно изображены крупные змеи. Они могли обозначать ноги/задние лапы большого существа, представляемого стелой. Вместе с тем образы змей, головы которых выступают в соответствующей зоне (ср. с рис. 3, 2), магически усиливали фертильные способности этого суще- ства. С лицевой стороны мы видим многоуровневую композицию, где каждая идущая ниже фигура меньше предыдущей и выступает из ее живота/фаллоса.

Похожий сюжет представлен стелой, известной как случайная находка из турецкой пров. Адиаман (северо-западнее Гёбекли-Тепе) и датируемой PPNB [Hauptmann, 2000]. Здесь также показана последовательность фигур (см. рис. 2, 4), где лицо нижней человеческой выступает из живота/фаллоса верхней, голова которой может трактоваться как принадлежащая некоему существу, возможно, антропоморфу, но скорее какому-то животному, например, ящерице/ варану – рептилии, обитающей в данной местности и неоднократно представленной изображениями Гё- бекли-Тепе. У нижней фигуры (тело и руки которой анфас могут трактоваться также как фаллос верхней) под сложенными на животе руками сделано углубление, в связи с чем высказывались предположения как о ее гермафродитной природе, так и о возможности использования этого углубления для манипуляций со вставляемым скульптурным фаллосом [Verhoeven, 2001; Hodder, Meskell, 2011, p. 238]. Последняя гипотеза правдоподобна, поскольку выполненные из камня изображения фаллосов известны по эпипалеолити-ческим и ранненеолитическим материалам Северной Месопотамии [Schmidt, 2006, S. 158–160]. Многократное воспроизведение на стеле мотива половых органов, при совмещении мужских и женских (мужские преобладают), должно было усиливать магическое значение данного объекта как символа продолжения рода и плодородия в широком смысле.

Весьма вероятно, что повторяющийся на ранненеолитических стелах Северной Месопотамии сюжет визуализировал идеи, заключенные позднее в устойчивых ветхозаветных выражениях: «A родил Б (…), Б родил В (…), В родил Г (…)» и т. д.; «выходить/исхо-дить/происходить из/от чресел»*. Похоже, этот сюжет наглядно передает идею родства с преемственностью поколений преимущественно по мужской линии [Корниенко, 2015а, 100–103].

Характерной чертой ранненеолитических изображений Северной Месопотамии является наличие среди них большого количества разнообразных представителей фауны, включая быков, птиц, рептилий, паукообразных, а также хищных животных. Известно, что в символике архаичных обществ животные выступают как один из вариантов мифологического кода (наряду с растительным, пищевым, цветовым и т.п.), на основе которого могут составляться целые сообщения, в частности мифы (подробнее см.: [Топоров, 1991]).

В символических объектах Верхнего Двуречья переходного к неолиту времени часто фиксируется совмещение зоо- и антропоморфных образов. Довольно сложно однозначно интерпретировать как человеческие головы навершия стел, в т.ч. «типа Невалы-Чо-ри». В ряде случаев они в бóльшей степени зооморф-

*Бытие 15:4, 35:11, 46:26, 49:10; Исход 1:5; Судьи 8:30; 2 Царей 7:12, 16:11; 3 Царей 8:19; 2 Паралипоменон 6:9, 32:21; Исайя 48:19. Несколько раз встречается и в Новом Завете (Деяния 2:30; Евреям 7:5, 10), т.е. на греческом языке, где относится к явным гебраизмам. В синодальном переводе словом «чресла» передано не одно еврейское слово, а несколько, однако практически во всех случаях присутствует (или подразумевается) один и тот же глагол yāṣāh – «выходить, исходить». Я глубоко признательна Л.В. Маневичу, филологу-классику и гебраисту, за подробные консультации по данному вопросу.

ны (как, например, у двух рассмотренных выше стел (см. рис. 2, 3, 4 ) или центральных столбов из Строения ЕА 100 Джерф-эль-Ахмара [Stordeur et al., 2001, fig. 11]). Зооморфные головы верхних фигур и выступающие из их животов/фаллосов человеческие на «тотемных столбах», как и совмещение «метафорой в рельефе» образов фаллоса и животных на ряде других стел (см. рис. 3, 1, 2 ), вероятно, передают идею родства коллективов, установивших эти столбы, и животных отдельных видов.

В ранненеолитических материалах Северной Месопотамии тотемические воззрения, помимо прочего, отразились в «закладах» из человеческих черепов и останков дикого быка (Bos primigenius), сделанных при строительстве общественных сооружений особого назначения Джерф-эль-Ахмара* и Телль-Карамеля [Mazurowski, Biatowarczuk, Januszek, 2012, p. 52–56, pl. 14; Gawrońska, Grabarek, Kanjou, 2012], а также Телль-Абра-3 (останки дикого быка) [Yartah, 2016, p. 31, 34–40, 42, fig. 14, 4; 16; 17, 5]; в свидетельствах украшения обрядовых зданий рогами и черепами животных (чаще других это опять дикий бык, но не только) в Халлан-Чеми [Rosenberg, Redding, 2000, p. 45–46, 57], Чайоню [Çambel, 1985, p. 187] и Телль-Абре-3 [Yartah, 2016, p. 38]; скоплениях костей животных (иногда даже композициях из них) на общественных участках, где проходили пиры, в Халлан-Чеми [Rosenberg, 1999, p. 26, 28, fig. 16; Rosenberg, Redding, 2000, p. 58], Чайоню [Çambel, 1985, p. 187], Телль-Абре-3 [Yartah, 2016, p. 34], Гёбекли-Тепе [Dietrich et al., 2012, p. 690]. Показательно с этой точки зрения наличие останков животных в человеческих захоронениях Дома черепов Чайоню [Le Mort et al., 2000, p. 40], в погребениях Кёр-тык-Тепе, характеризующихся богатым инвентарем и разнообразием осуществлявшихся обрядов [Erdal, 2015, p. 6]; а также выявление захоронений людей и животных в Телль-Карамеле с их плотной концентрацией в границах или вблизи т.н. Святилища [Mazurowski, Biatowarczuk, Januszek, 2012, p. 52; Gawrońska, Grabarek, Kanjou, 2012]. В Гёбекли-Тепе у подножия одного из центральных столбов Сооружения D прямо под рельефно изображенной на нем набедренной повязкой из шкурки животного**, где хвост занимает центральное место, совмещаясь с образом фаллоса персонажа, представляемого стелой (см. рис. 3, 1), обнаружены хвостовые позвонки лисы. Остатки лисьего хвоста исследователи сопоставляют с набедренными повязками персонажей, представляемых центральными стелами Сооружения D, предполагая наличие подобных ритуальных костюмов и у собиравшихся в данной постройке людей [Notroff, 2016, p. 7].

Важно, что масштабные и искусные изображения на стелах и пилястрах северомесопотамских культовых сооружений переходной к неолиту эпохи перекликаются со знаками, мотивами и композициями, известными по другим многочисленным свидетельствам. Возможность комплексного и контекстного рассмотрения этих источников дает надежду на лучшее понимание зашифрованного в них смысла.

Мотив отделенной от тела головы занимает важное место в данной символической системе, что отмечалось неоднократно. Он проявился как в погребальных практиках, в т.ч. обычае отдельного захоронения или выставления черепов, так и в изображениях. Известно, что культ головы был распространен у разных народов [Медникова, 2004]. В ней, как считали, сосредоточена жизнь и сила человека. При практикующейся в символике замене целого его частью именно голова чаще других образов является воплощением человека. Я поддерживаю точку зрения о том, что манипуляции с черепом/головой [Алёкшин, 1994], очищение костей от мягких тканей, дальнейшее их покрытие глиной, охрой и пр. [Erdal, 2015], некоторые другие особенности ритуальных действий с телом и останками человека, характерные для Леванта и Северной Месопотамии переходного к неолиту времени, были связаны с продуцирующими обрядами [Koрниенко, 2015б].

Фаллический мотив – еще один важный элемент в системе символов населения Северной Месопотамии переходного к неолиту времени. Монолитные, в т.ч. Т-образные, стелы неся в себе и другие значения, весьма вероятно, являются впечатляющим символическим выражением данного образа. Композиции рассмотренных «тотемных столбов» демонстрируют совмещение фаллосов верхних фигур (из чресел которых выходят/происходят/рождаются нижние) с головами нижних персонажей. Данный изобразительный сюжет, повторяемый неоднократно, явственно показывает сопряжение образов головы, фаллоса, человека и животного в системе символов Северной Месопотамии эпохи перехода к неолиту, очевидно, транслируя тотемические воззрения, идею продолжения рода, связь между ушедшими, настоящими и будущими поколениями, в более широком смысле – связь между смертью и жизнью.

Обсуждение результатов

Представление головы и фаллоса как главных символов, обозначающих человека и зверя, другим способом композиционного построения демонстриру- ют довольно странного вида скульптуры мужчины (см. рис. 2, 6) и животного (см. рис. 3, 3) с эрегированными пенисами. Голова и фаллос у этих переданных условно антропоморфной и зооморфной фигур акцентированы (ср.: [Stordeur, Lebreton, 2008, fig. 1]).

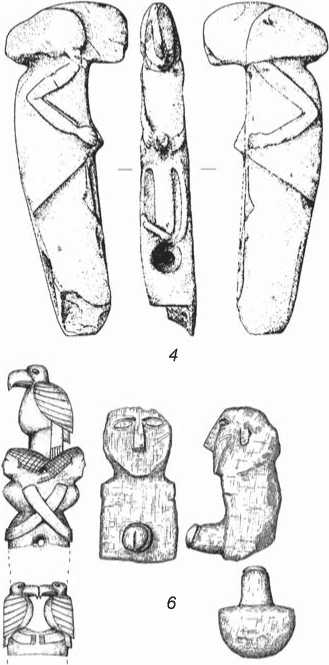

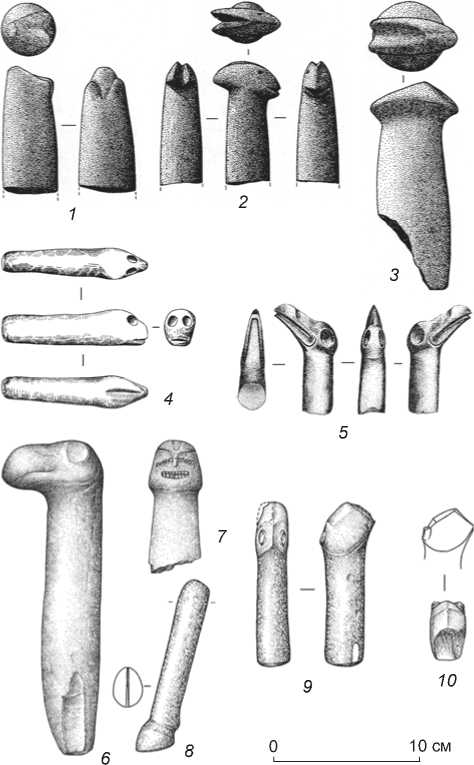

Перечень групп символических объектов, совмещающих образы головы, фаллоса и тотема, очевидно, может быть продолжен каменными скульптурами из Немрика-9 [Kozłowski, 1997] и скульптурными пестиками из Халлан-Чеми (рис. 4). Для последних предполагается их совместное ритуальное использование с искусно выполненными, часто декорированными, каменными чашами [Rosenberg, 1999, p. 28, fig. 3; Rosenberg, Redding, 2000]. В этом же семантическом поле можно прочесть знаменитый сюжет столба 43 из Строения D Гёбекли-Тепе. Столб покрыт рельефным рисунком, состоящим из фигур змей, птиц, скорпионов, других животных и абстрактных символов. В нижней правой части стелы выявлено слегка поврежденное изображение обезглавленного мужчины с эрегированным фаллосом (см. рис. 3, 4 ). К. Шмидт считает, что отсутствие головы и нахождение члена в возбужденном состоянии говорит о насильственной смерти изображенного человека (явление посмертной эрекции) [Schmidt, 2007, S. 259–264, Fig. 109]. Вероятно, здесь показана картина экстраординарного (реального или мифического?) жертвоприношения [Koрниенко, 2015б, с. 46–48], отсылающая к соответствующим сюжетам коллективных представлений о мироустройстве. Отсутствие головы и эрегированный фаллос демонстрируют взаимосвязь смерти и жизни. При этом жизнь, если отвлечься от наших сегодняшних рациональных представлений, как и в случае с другими имеющимися примерами (установление стел, организация коллективных пиров, сложные обряды с головой/черепом, костями человека и животных, ритуальное использование пестиков с чашами, выпрямителей древков и стрел и т.д.), постоянно символически актуализируется.

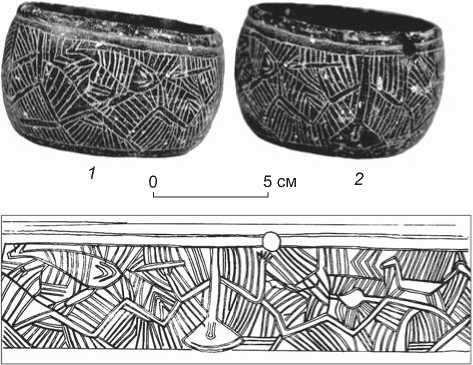

Выгравированная на каменной чаше из Строения М1b Телль-Абра-3 сцена охоты (рис. 5), где у охотника отсутствует / не выделена голова, однако четко показаны фаллос и копье (в поднятой руке), направленное на животное [Yartah, 2016, p. 31–33, fig. 5, 3 ], тоже свидетельствует о взаимозаменяемости фаллоса и головы, тесной связи человека и животного, жизни и смерти в данной символической системе, основанной на охотничьих воззрениях, но наполнявшейся уже и новым содержанием.

К. Зюттерлин и И. Эйбл-Эйбисфилдт, рассматривая с позиций этологии и культурной антропологии этнографические и исторические примеры различных во времени и пространстве культурных традиций, обращают внимание на функцию стел как знаков защиты коллективной территории. Подтверждает-

Рис. 4. Каменные пестики из Халлан-Чеми ( 1–3 ) (по: [Rosenberg, 1999, fig. 4]) и скульптуры из Немрика-9 ( 4–10 ) (по: [Kozłowski, 1997, fig. 1–3]).

ся фаллический символизм таких объектов, их связь с божествами плодородия и довольно часто (в более позднее, чем переходное к неолиту время) нахождение в непосредственной близости от захоронений. Авторы отмечают агрессивный фаллический аспект периферийных, расположенных на границе, в полях и садах антропоморфных стел и фигур. По их наблюдениям, при определенных условиях размещения объектов в пространстве фаллическая демонстрация совмещается с функцией оберега (защиты) [Sütterlin, Eibl-Eibesfeldt, 2013].

Ранее отмечалась фиксируемая начиная с убейд-ского времени традиция украшения стен шумерских храмов и городов пилястрами, а также установления стел по символическим границам некоторых храмовых помещений. Эти архитектурные элементы выполняли символическую функцию оберегов [Корниенко, 2006, с. 169–171; 2011, с. 92]. В данном контексте вспоминаются также вавилонские кудурру – межевые

cм

Рис. 5. Хлоритовая чаша с выгравированной сценой охоты из «заклада» символически значимых объектов в очажной яме неординарного Строения М1b Телль-Абра-3 (по: [Yartah, 2013, fig. 173]).

пограничные знаки (kudurru) в виде вертикально установленных камней, на которых, помимо надписей, помещали охранительные символы божеств. Понятие «кудурру» – важный концепт у вавилонян, иногда оно включалось в имя правителя. Существует целый жанр текстов kudurru. Это слово имеет несколько значений: 1) пограничный камень, граница, территория; 2) корзина для переноса земли, кирпичей или деревянный контейнер; 3) сын; есть и другие варианты перевода (подробнее см.: [The Assyrian Dictionary…, 1971, p. 495–497]). Имя Навуходоносор – Nabû-kudurri-uṣur, например, можно перевести как: «О бог Набу, укрепи мой пограничный столб/мою страну/храни сына!»*.

Монументальные стелы переходной к неолиту эпохи, несомненно, являлись основными доминирующими элементами в композиции культовых комплексов Северной Месопотамии [Kornienko, 2009]. Они расположены в центре и по периметру внутреннего пространства. Эта характеристика и ряд других говорят о серьезном отличии символической роли данных объектов от значения стел и пилястр шумерского времени, кудурру вавилонян. Тем не менее нельзя исключать, что отголоски ранненеолитической традиции установления стел в сакральных зонах через несколько тысячелетий в какой-то мере могли проявиться в символике охранительных стел и пилястр шумерских храмов и городских стен, а также кудур-ру вавилонян.

Выводы

Как показал проведенный анализ ряда изобразительных мотивов и сюжетов, запечатленных в материальных памятниках Северной Месопотамии переходного к неолиту времени, есть основания полагать, что идея продолжения рода/плодородия/процветания относилась к важным для обществ того места и времени концептам. Эти концепты регулярно актуализировались совместным проведением обрядовых действий и другими проявлениями символического поведения. Вполне вероятно, что монументальные стелы, столбы, пилястры сакральных комплексов Северной Месопотамии переходной к неолиту эпохи в одном из основных своих значений достаточно явственно представляли мужскую производительную силу. Вместе с тем они могли обозначать сверхъестественных зооантро-поморфных (двойной природы) покровителей коллективов, создававших эти монументы. Совмещение образов головы, фаллоса, человека и животного представлено разными группами и комплексами символических объектов.

Свидетельства символических систем Северной Месопотамии эпохи эпипалеолита и раннего неолита, на мой взгляд, фиксируют не столько доминирование культа мертвых, сколько распространение культа тотемных божеств, связанных с определенной местностью и коллективами, у переходивших к долговременному проживанию на конкретных территориях сообществ охотников и собирателей. Культ предков в этой мировоззренческой системе играл важную роль и осуществлялся в связи с поклонением тотемам групп, а также необходимостью обеспечения продолжения рода и благополучия будущих поколений.

Список литературы К вопросу об интерпретации стел культовых комплексов в Северной Месопотамии эпохи докерамического неолита

- Алёкшин В.А. Черепа людей в обрядах неолитических земледельцев Юго-Западной Азии // Памятники древнего и средневекового искусства: Проблемы археологии. -1994. - Вып. 3. - С. 59-78.

- Бер-Глинка А.И. Домашние змеи как элемент традиционной культуры народов Европы // Stratum plus. - 2015. -№ 2. - С. 17-83.

- Бер-Глинка А.И. Змея как сексуальный и брачный партнер человека: (Еще раз о семантике образа змей в фольклорной традиции европейских народов) // Культурные взаимодействия: Динамика и смыслы: сб. ст. в честь 60-летия И.В. Манзуры. - Кишинев: Stratum, 2016. -С. 435-575.

- Иванов В.Вс. Змей // Мифы народов мира: энцикл.: в 2 т. - М.: Сов. энцикл., 1991. - Т. 1. - С. 468-471.

- Иванова В. В. Змея - Джинн - Предок: Анатолийский взгляд на хранителя дома // Азиатский бестиарий: Образы животных в традициях Южной, Юго-Западной и Центральной Азии. - СПб.: МАЭ РАН, 2009. - С. 151-160.