К вопросу об источниках изучения ритуальных жертвоприношений у ранних земледельцев Восточной Азии

Автор: Шульга А.А., Шульга Д.П., Гирченко Е.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

Население, проживавшее в эпоху неолита на территории современного Китая (прежде всего на востоке Центральной равнины и к югу от нее), оставило исследователям определенное количество наскальных рисунков, очевидно, созданных под влиянием земледельческих культов, включавших в себя в т.ч. ритуальные жертвоприношения. В настоящей работе приведены и проанализированы петроглифические памятники, отдельные изображения которых можно интерпретировать как связанные с сельскохозяйственными ритуалами. В статье рассмотрены петроглифы Цзянцзюнъя в городском округе Лянъюнъган пров. Цзянсу, Жэнъмудун в у. Рутог (Житу) округа Нгари в Тибете, Хуашанъ в у. Нинмин Гуанси-Чжуанского автономного района и других культовых местах Китая. На некоторых композициях, вероятно, изображались духи, которым предназначались жертвы, а также люди в момент совершения ритуала. Отдельно рассмотрен вопрос об изображении жертвоприношений, как правило, домашних животных, но иногда и человеческих. На петроглифах прослеживается и сопутствующий инвентарь, например, сосуды, барабаны и маски, игравшие важную роль в ритуалах. Для интерпретации изображенных обрядов были привлечены в качестве вспомогательных данные этнографии, поскольку, во-первых, Китай является одним из очагов зарождения оседлого сельского хозяйства, во-вторых, здесь до сих пор обитают народы, сохраняющие весьма ранние черты в своих земледельческих практиках. Ритуальный забой скота и домашней птицы имеет место у малых народов Китая по сей день. Человеческие жертвоприношения древности находят свое отражение в символических элементах современных обрядов и праздников.

Цзянцзюнъя, петроглифы, рисоводство, жертвоприношения, земледельческие ритуалы, юго-восточный китай

Короткий адрес: https://sciup.org/145145661

IDR: 145145661 | УДК: 392.81 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.689-694

Текст научной статьи К вопросу об источниках изучения ритуальных жертвоприношений у ранних земледельцев Восточной Азии

Общеизвестно, что в древности все процессы, связанные с земледелием, были сильно сакрализированы и ритуализированы. Важную роль в обрядах играли жертвоприношения, служившие одним из основных способов контакта людей со сверхъестественными существами (духами, богами, предками). В распоряжении ученых не так много археологических источников для изучения конкретных верований, связанных с земледельческим циклом [Сюань Суннань, 2007, c. 12], однако до сих пор существуют отдельные народности, сохраняющие традиционный уклад, и получаемая в ходе работы этнографов информация может быть экстраполирована на древние общества. Естественно, даже сравнительно изолированные группы соприкасаются с постиндустриальной цивилизацией и подвергаются культурно-языковой ассимиляции и т.д., поэтому нельзя ставить знак равенства между, например, неолитическим населением Тайваня [Юй Гуйжун, 2008, c. 169–172; Лю Сюли, 2011] или Юньнаня [Инь Яцзюань, Пан Янь, Цинь Ин, 2016], с одной стороны, и современными национальными меньшинствами (упоминающимися в данной работе) – с другой. В подобной ситуации едва ли не единственным достоверным источником становятся наскальные рисунки, семантический анализ которых включает в себя и привлечение этнографических данных. В рамках нашей работы объектом исследования выступают петроглифические памятники, на которых изображены сцены, связанные с земледельческими ритуалами, в т.ч. жертвоприношениями.

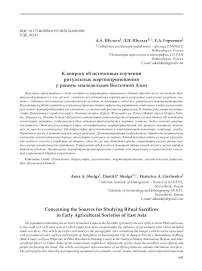

Ярким примером, иллюстрирующим ритуалы, связанные с земледелием, могут служить петроглифы Цзянцзюнья (городской округ Ляньюнь-ган, пров. Цзянсу) [Гао Вэй, 2008]. На некоторых композициях, вероятно, изображались духи, которым предназначались жертвы. Вполне возможно, что объектом поклонения в таких случаях были не только антропоморфные (либо зооморфные) фигуры (в некоторых случаях – личины), но и окружающие их символы [Гао Вэньнин, 1999]. Особый интерес представляют фигуры, которые можно трактовать как «духов посевов», духов-покровителей земледелия. При этом ростки переданы довольно абстрактно (это или «ростки», или «рассада», высота равна 30–40 см), определить конкретную сельскохозяйственную культуру не представляет-690

ся возможным. Верхняя часть «пробивающегося растения» имеет стреловидную форму, нижняя – содержит большое количе ство складывающихся в узор линий, вписанных в треугольник. Изображения «рассады» линиями соединены с расположенными выше антропоморфными фигурами [Ли Фу-шунь, 1999, с. 235–243]. Таким образом, мы имеем дело не с одним лишь образом человекоподобного божества, а с композицией.

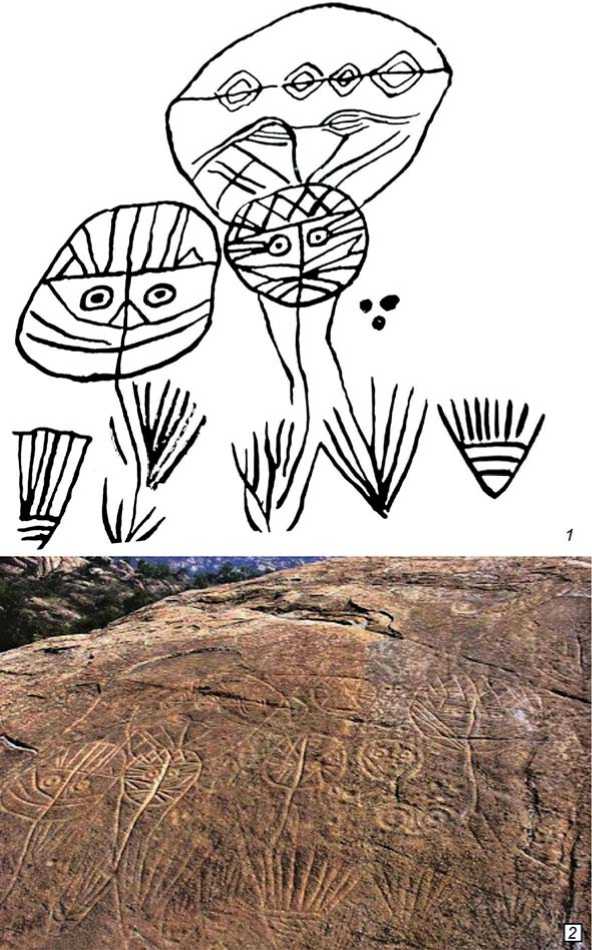

Сам петроглифический памятник находится в горах между морем и цепочкой озер (Хунцзэ-ху, Наньсыху и более мелкие озера). Судя по находкам древней флоры и фауны, в IV тыс. до н.э. здесь было достаточно тепла и влаги для развития земледелия, особенно возделывания риса. Потому весьма вероятно, что культовое место с наскальными рисунками было посвящено именно божественным покровителям рисоводства (см. рисунок ). В древнекитайском письменном памятнике Шу-цзин (раздел Юйгун, посвященный географии) есть упоминание о районе горы Юйшань (так же в современном Цзянсу), где говорится о большом плодородии здешних почв и развитом земледелии [У Тиши, 2015, c. 317]. Конечно, стоит помнить, что датировка наскальных рисунков отстоит от времени написания трактата более чем на тысячу лет, но природные условия данной местности во все времена благоприятствовали земледелию. Даже учитывая, что район имеет четкие естественные границы, будучи в известной мере изолированным, мы приводим данные нарративного источника как вспомогательные.

Так или иначе, изображения земледельческих солярных божеств, духов-покровителей на наскальных рисунках Китая есть не только в Цзянц-зюнья [Гао Вэй, 2008]. Разумеется, мы должны учитывать тот факт, что критерии отнесения той или иной фигуры (либо личины) к «солярным изображениям» довольно условны [Цзян Чжэньмин, 1999, c. 89–95]. Мы, как и в ряде исследований, считаем, что округлая форма и радиально расхо-дящие ся лучи, скорее всего, указывают именно на солнечных божеств. На памятнике наскального искусства Цанъюань (в Цанъюань-Васком автономном уезде городского округа Линьцан пров. Юньнань) в секторе № 7 на петроглифе № 4 есть изображения фигур с исходящими в разные стороны «лучами». Менее антропоморфные, но, несо- мненно, имеющие отношение к солн-цепоклонническому культу выбитые изображения есть от севера до юга КНР : и на горе Гээраобао в у. Дэнкоу автономного района Внутренняя Монголия, и в у. Нинмин (городской округ Чунцзо, Гуанси-Чжуанский автономный район) в группе петроглифов № 2 сектора № 2 памятника Хуашань [У Тиши, 2015, c. 318]. Таким образом, столь необходимое для ведения хозяйства и жизнедеятельности древнего населения (в т.ч. и по всей территории КНР) солнце обожествлялось в заведомо не связанных культурно на тот момент районах, что неудивительно. Очевидно, как и в иных, лучше известных нам традициях, светило наделяли эмоциями, подобными человеческим: например, его гнев приводил, по представлениям людей, к засухе и т.п. В результате солярные символы, фигуры и личины до ста-точно широко распространились по всему Китаю с эпохи неолита [Гао Вэй, 2008, c. 65]. Вероятно, именно здесь располагались культовые центры, в которых совершались необходимые обряды и жертвоприношения для «задабривания» сверхъестественных сущностей, дарующих свет и тепло, в надежде на то, что они будут вознаграждать людей и обеспечивать урожай год за годом. В «языческом» сознании боги (духи) во многом аналогичны людям. Например, у высших сил также есть некоторое подобие аппетита, который можно удовлетворить теми же продуктами, что употребляет и человек.

Прорисовка ( 1 ) и фото ( 2 ) петроглифов Цзянцзюнья, связанных с земледельческим культом (по: [Сунь Синьчжоу, 2013, с. 14]).

Посредством жертвоприношений, по мысли совершающих обряд, возможно органически связать посюсторонний и потусторонний миры, тем самым установив отношения между человеком и божеством. В распоряжении исследователей есть петроглифы, отображающие подобный процесс. Как правило, жертвы, изображенные на наскальных рисунках, это домашние животные: лошади, собаки, коровы, овцы, свиньи (налицо указанное выше уподобление жителей мира людей и мира духов). Наиболее представительная наскальная композиция, которую можно интерпретировать как изображение процесса жертвоприношения, находится в тибетском у. Рутог (Житу) округа Нгари на памятнике Жэньмудун, где представлены десятки фигур овец и коз (часть изображений повреждена) [У Тиши, 2015, c. 318–319].

В некоторых случаях мы можем предположить, что на петроглифах изображены человече ские жертвоприношения, хотя провести четкую грань между батальной и ритуальной сценой довольно трудно [Ли Фушунь, 1999, c. 239–243]. Например, на упоминавшихся выше хуашаньских петроглифах есть три расчлененные антропоморфные фигуры, а также композиции, где человек держит в руках обезглавленное тело или отсеченную голову. Жертвоприношение ли это в узком смысле – вопрос интерпретации. При этом по этнографическим данным мы знаем, что и совершенное на поле битвы или в поединке убийство в традиционных обще- ствах часто имело сакральный смысл и предполагало некоторые манипуляции с частями тела поверженного врага [У Тиши, 2015, c. 318].

Сами по себе человеческие жертвоприношения, связанные в т.ч. с земледельческим циклом, имели место у ранних обществ Восточной Азии, по некоторым более поздним аналогиям их можно частично реконструировать. Учитывая, что именно территория Китая зачастую считается колыбелью земледелия в регионе [Хуан Шуминь, 2008, c. 3–15], мы можем привести аналогию с Японских о-вов, где прослеживаются следы замены человеческих жертвоприношений. Исследователи японской исторической этнографии предполагают, что в начале нашей эры бытовал обряд принесения человеческой жертвы с целью ублажения Бога поля. Считается, что в ходе священнодействия посадки риса девушек-Саотомэ – его ключевых участниц – бросали на поле и зарывали живьем. В XIX – начале XX в. существовал обряд обмазывания Саотомэ грязью [Янагида Кунио, 1963, c. 359], что может быть отголоском древнего обряда жертвоприношения. В настоящее время подобные действа сопровождаются лишь символическим нанесением грязи на подол платья девушек.

Ритуальный забой скота и домашней птицы имеет место у малых народов Китая до сих пор. Во время ритуалов, знаменующих конец сева, дабы задержать духов-покровителей на поле, ачаны (народ в китайской провинции Юньнань и Мьянме, численность ок. 27 тыс. чел.) оставляют там пучок рассады, предварительно обтерев им конечности и инвентарь. Затем приносят недалеко от поля жертвы (часто кур) и лишь потом отправляются домой. Во время уборочной кампании ачаны также подносят духам мясо домашней птицы или яйца [Чжу Инци, Цинь Ин, Ли Хэн, 2008, с. 47].

Кроме собственно жертв (точнее, изображений, одной из трактовок которых может быть их принадлежность к ритуальному дарообмену со сверхъестественными силами), на петроглифах прослеживается и сопутствующий инвентарь, в частно сти сосуды. На уже упомянутом тибетском памятнике Жэньмудун изображены десять сосудов (предположительно, образцом служила керамическая посуда), в которых, по замыслу древнего мастера, подразумевалось наличие некоей жертвенной жидкости (например, молока). На петроглифах у. Цзоцзян (Гуанси-Чжуанский автономный район) есть изображения барабанов и масок, которые тоже играли важную роль в ритуалах [У Тиши, 2015, c. 319].

Про жертвенную посуду можно почерпнуть дополнительную информацию из данных этнографии. Рассмотрим в качестве примера моление о благо-692

словении духов у народности рукай (одна из народностей тайваньских аборигенов, численность ок. 12 тыс. чел.) [Лу Илу, 2010, c. 9–17]. Примечательно, что женщины и мужчины молятся духам о благополучии раздельно, через день друг от друга. Руководит церемонией, всегда происходящей в помещении, жрец, к которому участники подходят по одному. С собой они несут жертвенные продукты (горшок с вареным просом, тыкву-горлянку со священной водой, жертвенник, бамбуковые тарелки с просяной кашей).

Создание петроглифов являлось действием ритуальным, направленным на установление связи между человеком и миром духов. Изобразительная деятельность древних людей представляла собой подобие внешней долговременной памяти, передаваемой потомкам, но, когда создатель и зритель разделены многими историческими эпохами, есть опасность неправильного понимания изначального посыла автора, в таком случае существующие в этнографии ритуалы могут помочь в интерпретации изображенных сюжетов. В семантике рассмотренных образов и композиций петроглифов центрального и южного Китая, связанных с земледельческим культом, можно выявить следующие сюжеты: изображение духов в виде антропоморфных или зооморфных существ, солярных символов, рисунков ростков. Изображены жертвоприношения домашних животных, а также человека. Можно проследить и использование сопутствующих ритуалам предметов – сосудов, масок, барабанов.

Исследование выполнено при поддержке проекта РФФИ № 18-09-00557 «Изучение памятников наскального искусства в археологии Китая (эпохи Древности и Средневековья)».

Список литературы К вопросу об источниках изучения ритуальных жертвоприношений у ранних земледельцев Восточной Азии

- Гао Вэй. Хэланьшань юй цзянцзюнья яньхуа чжи бицзяо (Сравнение петроглифов Хэланьшань и Цзянцзюнья) // Дуннань вэньхуа (Культура юго-востока). -2008. - № 6. - С. 64-67 (на кит. яз.).

- Гао Вэньнин. Шилунь Хэланьшань яньхуа няньдай шансянь (О верхней хронологической границе петроглифов гор Хэланьшань) // 91 гоцзи яньхуа вэйюаньху-эй няньхуэй цзи Нинся гоцзи яньхуа яньтаохуэй вэньцзи (Материалы ежегодной конференции по петроглифам и Международного симпозиума по петроглифам в Нинся в 1991 г.). - Иньчуань: Нинся жэньминь чубаньшэ, 1999. - С. 196-213 (на кит. яз.).

- Инь Яцзюань, Пань Ян, Цинь Ин. Юньнань жэнь-коу цзяошао миньцзу шиши чжун чуаньтун нунъе сысяндэ яньцзю (Сельскохозяйственные мотивы в традиционном эпосе малых народов провинции Юньнань) // Юньнань нунъе дасюэ сюэбао (Журнал Аграрного университета пров. Юньнань). - 2016. - № 10 (3). - С. 49-53 (на кит. яз.).

- Ли Фушунь. Чжунго яньхуа шэньмэй цянь тань (Об эстетике китайский наскальной живописи) // 91 гоцзи яньхуа вэйюаньхуэй няньхуэй цзи Нинся гоцзи яньхуа яньтаохуэй вэньцзи (Материалы ежегодной конференции по петроглифам и Международного симпозиума по петроглифам в Нинся в 1991 г.). - Иньчуань: Нинся жэнь-минь чубаньшэ, 1999. - С. 231-245 (на кит. яз.).

- Лу Илу. Цун сяоми шэньхуа шуаньшо таньтао Тайвань юань чжуминь вэньхуа (Исследование связанных с просом мифов и легенд аборигенов Тайваня) // Датун дасюэ тунши цзяоюй няньбао (Ежегодный образовательный журнал Датунского университета). - 2010. - № 6. -С. 7-26 (на кит. яз.).

- Лю Сюли. Пиндун Людуй дицюй дэ даоми вэньхуа (Рисоводческая культура в районе Людуй уезда Пиндун). - Нэйпу: Голи Пиндун кэцзи дасюэ чубаньшэ, 2011. - 105 с. (на кит. яз.).

- Сунь Синьчжоу. Чжуйсюнь цзусянь дэ линцзин юй шэн (Поиск священной земли предков) // Rock Art Research (2012-2013). - Иньчуан: Нинся жэньминь чубаньшэ, 2013. - С. 13-23 (на кит. яз.).

- Сюань Суннань. Дайцзу чуаньтун вэньхуа чжун дэ шуйдао иньсу (Фактор риса в традиционной культуре народности дай) // Чжунго даоми (Рисосеяние Китая). -2007. - № 6. - С. 12-14 (на кит. яз.).

- У Тиши. Лунь нунъе цзисы вэньмин инсян ся дэ яньхуа ишу (О связи наскальной живописи с земледельческой культурой) // Нунъе каогу (Археология сельского хозяйства). - 2015. - № 3. - С. 316-320 (на кит. яз.).

- Хуан Шуминь. Дунъя сяоми вэньхуа юаньлю (Происхождение и распространение проса в Восточной Азии) // Feast on Knowledge. - 2008. - № 4. - С. 1-19 (на кит. яз.).

- Цзян Чжэньмин. Хэланьшань шихуа чутань (Предварительное исследование петроглифов гор Хэланьшань) // 91 гоцзи яньхуа вэйюаньхуэй няньхуэй цзи Нинся гоцзи яньхуа яньтаохуэй вэньцзи (Материалы ежегодной конференции по петроглифам и Международного симпозиума по петроглифам в Нинся в 1991 г). -Иньчуань: Нинся жэньминь чубаньшэ, 1999. - С. 84-102 (на кит. яз.).

- Чжу Инци, Цинь Ин, Ли Хэн. Юньнань жэнькоу цзяошао миньцзу даоцзо иши таньцзю (Исследование рисоводческой обрядности у малых районов провинции Юньнань) // Юньнань нунъе дасюэ сюэбао (Журнал Аграрного университета пров. Юньнань). - 2016. -№ 10 (3). - С. 46-49 (на кит. яз.). 13.Юй Гуйжун. Сяоми вэньхуа юй юань сян фунюй дэ шэнминли (Культура проса и женская сила у аборигенов Тайваня) // Вэньхуа яньцзю (Исследования культуры). -2008. - № 7. - С. 151-177 (на кит. яз.). 14.Янагида Кунио. Бунруй сайси сюдзоку гои (Японские праздники, обычаи и обряды. Лексико-этнографический словарь). - Токио, 1963. - 539 с. (на яп. яз.).