К вопросу об изучении бохайских домохозяйств

Автор: Малышев А.С.

Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv

Рубрика: Археология, антропология и этнология в Circum-Pacific

Статья в выпуске: 2 (68), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье дан анализ подходов, методов и методик изучения домохозяйств раннесредневекового государства Бохай (698-926 гг.), проведено разделение понятий «жилище» и «домохозяйство», которое рассматривается как основа для палеоэкономических и социальных исследований в археологии государства Бохай. Автор обосновывает критерии применения экосоциального подхода для изучения проблемы и дает анализ основных его составляющих в применении к бохайскому материалу.

Государство бохай, домохозяйство, адаптация, жилища, хозяйственные зоны

Короткий адрес: https://sciup.org/170205608

IDR: 170205608 | УДК: 930.26(571.63) | DOI: 10.24866/1997-2857/2024-2/42-53

Текст научной статьи К вопросу об изучении бохайских домохозяйств

Домохозяйства как часть поселенческой археологии пока мало изучаются в российской науке [31; 32], но представляют большой интерес для палеоэкономических и социальных исследований. Недостаток внимания к ним, возможно, объясняется тем, что нередко жилище и домохозяйство воспринимаются как синонимы. Поэтому важно подчеркнуть различие в содержании этих понятий. Жилище представляет собой археологический объект, а домохозяйство – аналитическую категорию. Как наименьшая единица культурной адаптации общества к окружающей среде последнее характеризуется совместной производственной деятельностью в процессе освоения ресурсов. Из этого следует, что домохозяйство может включать в себя одно или несколько жилищ, а также хозяйственные сооружения и окружающее пространство.

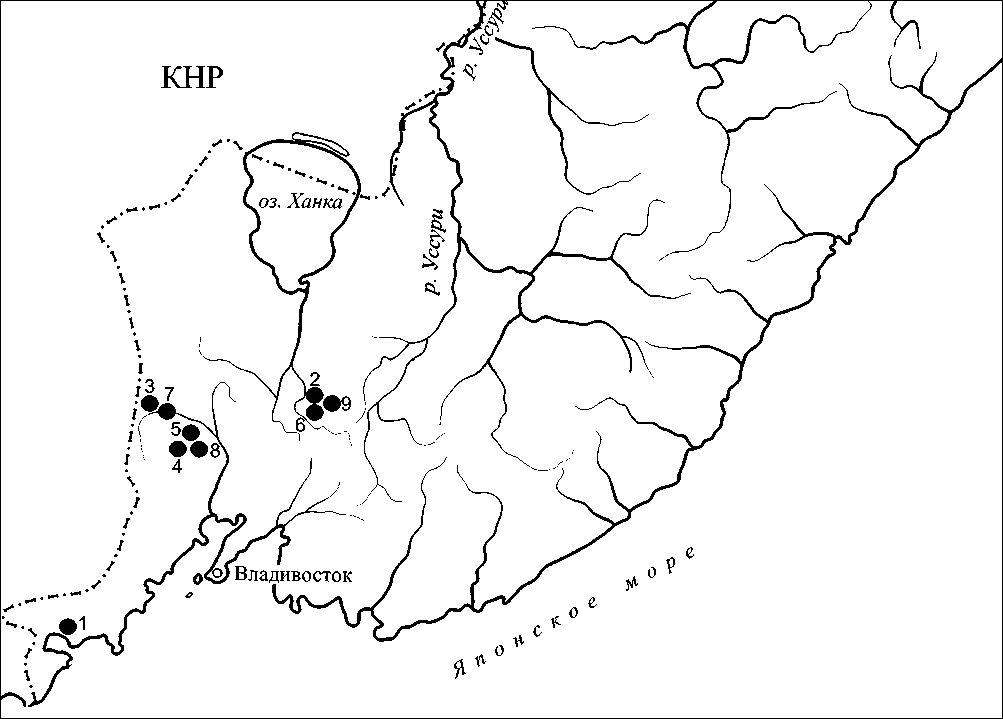

Целью представленного исследования является выработка подходов, методов и методики изучения домохозяйств в государстве Бохай (698–926 гг.) по материалам бохайских памятников, расположенных на территории российского Приморья (Рис. 1). Государство Бохай охватывало юго-восточную Маньчжурию (КНР), север Корейского полуострова (КНДР), а также юго-западную часть Приморского края (РФ) [14; 15]. На территории России систематически раскопки велись на бохайских городищах (Краскинское, Горбатка, Николаевское-I, Нико-лаевское-II, Кокшаровское и др.) и поселениях (Абрикосовское, Константиновское-1, Черня-тино-2, Корсаковское-1), что в совокупности составляет обширную источниковую базу [1; 9; 14; 15]. Суммарно было раскопано около 70 жилищ.

На территории КНР известно 70 бохайских поселений. Из них небольшое количество было изучено археологически [33]. Всего было раскопано более 50 жилищ. Жилища схожей конструкции найдены и на территории Приморского края [33].

Наиболее подходящей для реконструкции домохозяйства представляется процессуальная парадигма археологического знания. Археологическая культура в ней понимается как адаптация к меняющимся внешним условиям. По- скольку домохозяйства формируются как форма приспособления общества к природным и антропогенным условиям, весьма перспективно применение экосоциального подхода [16]. Проецируемый на бохайские домохозяйства, он будет предполагать изучение окружающей среды, с которой взаимодействовали бохайцы; материальной культуры, сложившейся как результат их адаптации к природным условиям; социальной структуры и политической организации, необходимых для поддержания жизнеспособности бохайских коллективов. Сами эти изменения устанавливаются с помощью методов широкого круга дисциплин, в т.ч. естественных наук.

Формирование и современноесостояние археологии домохозяйств

В советской археологии понятие «домохозяйство» не использовалось. Но археологи применяли широкий спектр методик, что позволяло им получать сведения, выходящие за рамки изучения жилищ. Исследовались такие аспек-

Рис. 1. Карта расположения упоминаемых в статье бохайских памятников:

1 – Краскинское городище; 2 – городище Горбатка; 3 – селище Константиновское-1;

4 – Корсаковское селище; 5 – Абрикосовское поселение; 6 – городище Николаевское-I;

7 – поселение Чернятино-2; 8 – городище Кокшаровское-1; 9 – городище Николаевское-II

ты, как функциональное деление пространства, демографические параметры обществ и их социальная структура. Безусловно, невозможно охватить весь объем литературы по данной проблематике в рамках одной статьи, поэтому ограничимся наиболее репрезентативными, на наш взгляд, публикациями.

В 1955 г. К.А. Раевский публикует материалы исследований в междуречье Днестра-Дне-пра. На Киселовском поселении был зафиксирован хозяйственный комплекс, состоящий из нескольких жилищ, ремесленных мастерских и загонов для скота. Благодаря высокому качеству раскопок ему удалось определить границы хозяйственных дворов, а также места хранения продуктов. Кроме того, благодаря находкам обломков посуды с семейными знаками собственности автор смог предположить, что каждый дом принадлежал отдельной семье [28].

Значительной вехой в становлении археологии жилищ стали работы В.М. Массона, самая активная деятельность которого пришлась на 1960-е – 1970-е гг. Наиболее показательны его раскопки неолитического поселения Джейтун на территории современного Туркменистана. В результате работ было вскрыто три строительных горизонта поселения. На каждом из них была определена планировка, выделены жилые помещения, различные хозяйственные постройки. Наибольшей его заслугой, на наш взгляд, является комплексность подхода к изучению экономики неолитической джейтунской культуры. Жилище здесь становится отправной точкой для определения особенностей системы жизнеобеспечения. Так, на основании данных об общей кубатуре стен домов автор устанавливает возможное количество трудодней, затраченных на их строительство. Далее, исходя из сравнительной площади домов, а также планировки поселения на уровнях различных строительных горизонтов В.М. Массон делает предположения о размерах семьи, проживавшей в доме (основным типом была малая семья), а также характеристике социального устройства в поселении [23].

В археологии Дальнего Востока системное изучение жилищ кроуновской культуры раннего железного века в контексте задач изучения культурных процессов в рамках экосоциально-го подхода велось Ю.Е. Вострецовым [7]. Жилища в его исследованиях являются средством и результатом приспособления людей к окружающей среде, особенностям которой автор уделил значительное внимание. Ю.Е. Вострецов в том числе рассмотрел демографические аспекты развития кроуновской культуры. Основываясь на результатах анализа площади и планировки жилищ, количества очагов, керамических сосудов, на физическом моделировании бытовых процессов, проводя сравнения с этнографическими данными, он определил тип социального организма, занимавшего отдельное жилище, и норму площади пола на человека в разных поселениях и на разных этапах эволюции кроуновской культуры. Исследователь также предпринял попытку реконструкции системы расселения кроуновцев через оценку демографической емкости ландшафта.

В британской и американской археологии изучение домохозяйств начиналось как часть археологии поселений: это направление оформилось примерно в 1960-е – 1970-е гг. [19]. Археологов, разрабатывавших проблемы археологии поселений, интересовал широкий круг вопросов, связанных с поселенческими комплексами: выбор древними обществами места для проживания исходя из наличия ресурсов, особенности паттернов расселения по территории, планировочная структура памятников, используемые населением технологии и т.д. Впоследствии в археологии поселений выделилось два направления – макро – и микроструктурное. Первое изучает модели расселения – распределение поселений в ландшафте в связи с факторами, влияющими на их локализацию. Второе направление рассматривает поселения как отдельные социальные системы. Для него характерно изучение взаимодействия людей с окружающей средой в рамках какой-либо социальной единицы. Одной из таких единиц и является домохозяйство.

В 1982 г. вышла статья «Археология домохозяйств», положившая начало дискуссии о роли домохозяйств в изучении древних обществ [43]. Ее авторы, Ричард Уилк и Уильям Ратье, предложили рассматривать домохозяйство как «базовый социальный компонент жизнеобеспечения, наименьшую и наиболее многочисленную активную группу». По их мнению, домохозяйство состоит из трех элементов: 1) социального, включающего количество членов домохозяйства и отношения между ними; 2) материального – жилищ, зон активности и собственности; 3) поведенческого – деятельности, которая осуществлялась членами домохозяйства. В качестве одного из основных методов ими было предложено использование этнографических аналогий археологическим культурам. На основании анализа домохозяйств в ряде этнографических и археологических культур авторы выделяют функции домохозяйств, выполнение которых изменяется в зависимости от условий, в которых проживает та или иная группа людей, а именно: производство материальных благ, их распределение, воспроизводство населения, а также передача собственности внутри домохозяйства. Некоторые исследователи истории археологической науки считают, что эта работа стала манифестом нового направления [36].

В наше время археология домохозяйств активно развивается. Выходят в свет различные публикации, проходят семинары и конференции [37]. Авторы, работающие в этом направлении, – в основном американские и британские археологи. Одними из наиболее известных среди них являются Пенелопа Элиссон и Стелла Суваци. Чаще всего авторы обращаются к материалам Средиземноморья и Мезоамерики. На их основе археологи как реализуют на практике схему, предложенную в 1982 г., так и критикуют ее. Методологически современная археология домохозяйств отходит от процессуализма и стремится объяснить изменения внутри домохозяйств скорее индуктивно, чем дедуктивно. Можно проследить тенденцию, когда исследователи стараются избежать взгляда на домохозяйство только как на адаптацию к изменениям природных условий. Подобные изменения продиктованы наличием случаев, в которых при сходных природных условиях существует множество различных форм организации домохозяйств на одной территории [42].

Источники и методика изучения домохозяйств

Изучение домохозяйств требует особого внимания к используемым источникам. Не все результаты полевых работ пригодны для реконструкции этой единицы адаптации. Методика раскопок «штыками» и недостаточно детальная графическая фиксация находок, применявшиеся нередко археологами на средневековых, в т.ч. бохайских памятниках, во второй половине XX в. привели к тому, что полевая документация этих лет является менее информативной, чем современная, и не позволяет получить такие необходимые сведения, как: 1) границы территории домохозяйства; 2) полный список находок (артефактов и экофактов) и их про- странственное распределение в раскопе; 3) следы запустения жилища и его дальнейшего разрушения.

Наибольшее количество информации о деятельности, осуществляемой в бохайских домохозяйствах, получено на городищах Горбатка и Краскинское, а также на Абрикосовском поселении в Приморском крае. На городищах исследователи выделяют от 5 до 6 строительных горизонтов в жилых кварталах [14, с. 72]. Под горизонтом здесь следует понимать совокупность относительно синхронных археологических объектов, расположенных на памятнике. Кроме того, было установлено, что в Краскин-ском городище жилища располагались согласно планировочной структуре, сложившейся не позднее 4-го строительного горизонта [13].

При изучении домохозяйств большое значение имеет подход к сбору информации в поле. Так, для оценки хозяйственной деятельности, осуществлявшейся населением памятника в древности, внимание обращается не только на жилища, но и на межжилищные пространства. Это обусловлено рядом факторов: во-первых, обработка ряда ресурсов была невозможна в доме и могла производиться рядом с ним; во-вторых, важным элементом домохозяйства является хозяйственный двор. Установление зон хозяйственной деятельности позволяет также определить и границы хозяйственного двора (при его наличии). Для определения закономерностей в распределении артефактов эффективным инструментом может стать планиграфиче-ский анализ, наиболее полно разработанный в отечественной литературе на палеолитическом материале [27].

Значительную роль играет отбор почвенных проб для последующей водной флотации. Из них извлекаются различные мелкие фрагменты керамики, орудий, а также экофакты, такие как семена растений и мелкие кости животных. Пробы грунта отбираются по возможности со всего раскопа или в наиболее информативных местах, таких как пол жилища, хозяйственные ямы и очаги. Поквадратный и пообъектный анализ образцов почвы позволяют получить наиболее сбалансированную статистическую выборку. Места взятия проб привязываются к сетке плана раскопа для последующего анализа пространственного распределения находок и их плотности. Для обработки проб наиболее перспективным является метод водной флотации, подробно описанный в литературе [30; 41]. Для определения флоры, окружавшей памятники в бохайское время, и культивируемых населением растений отдельно берутся образцы грунта для споро-пыльцевого анализа [22].

Для реконструкции домохозяйства важна и хозяйственная деятельность, которая осуществлялась в жилище. Особый характер застройки ряда памятников, при котором на месте старых разрушенных жилищ позднее сооружались новые, затрудняет получение таких данных. Обычно в таком случае исследователи выделяют условный «пол» жилища. Это часть заполнения жилища, которая сформировалась в период жизнедеятельности его обитателей. Процесс формирования «пола» частично освещен в литературе [39]. Во время бытования жилища его обитатели ненамеренно оставляли мелкий мусор, который втаптывался в пол жилища. Безусловно, происходила периодическая уборка пола помещения, но она не могла полностью устранить скопления мелкой керамики и экофактов. Предположительно, места наибольшей концентрации находок в полу жилища совпадают с местами, где жителями регулярно велась хозяйственная деятельность. Подход не лишен недостатков, однако это оптимальный способ получить информацию об организации пространства жилища. Кроме того, важную информацию можно извлечь из анализа распределения остатков хозяйственной деятельности жителей вокруг жилища. Это позволит определить виды деятельности, которые люди осуществляли в прилегающем пространстве.

Основные аспекты изучения бохайских домохозяйств

Для того, чтобы реконструировать домохозяйство, необходимо учитывать условия, которые формируют окружающую человека среду. В связи с этим можно выделить факторы, определяющие специфику домохозяйств: 1) ландшафтная структура территории, формирующая ресурсную базу домохозяйства; 2) технологии, создаваемые для извлечения ресурсов из конкретной территории и их обработки; 3) социальная структура общества, необходимая для функционирования технологий. Кроме обозначенной последовательности все три фактора в некоторой степени находятся во взаимной зависимости.

Ландшафтная структура территории складывается из климата, рельефа и почв. Определяющим фактором является климат. Особую важ- ность для исследования представляют сведения о климате в бассейне Японского моря в бохай-ское время. Работы палеогеографов указывают на более теплые климатические условия, поскольку были обнаружены споро-пыльцевые спектры с большим содержанием пыльцы широколиственных деревьев в материалах, датирующихся серединой I тыс. н.э. [18, с. 210]. Следует особо отметить создание А.М. Коротким шкалы изменения климата и уровня Японского моря для голоцена [26, с. 16]. Однако информация в ней больше подходит для масштабных реконструкций жизнедеятельности человека на всей протяженности этого геологического периода, чем для работы с куда более коротким периодом существования государства Бохай. Согласно последним исследованиям, климат Приморья в период существования государства Бохай был несколько теплее, чем сегодня – примерно на 2 градуса Цельсия [25]. Исследователи проводят параллели с «эпохой викингов» (VII–XI вв.) и аналогичным потеплением в Европе. Повышается в этот период и уровень моря, однако точные цифры установить достаточно сложно. Можно лишь говорить о появлении морских отложений дальше современной береговой линии. Подобные сведения могут помочь в определении выбора бохайцами мест для проживания, а также в характеристике одного из условий формирования ресурсной базы обитателей прибрежных памятников.

Сталкиваясь с окружающей средой, общество создает технологии, необходимые для извлечения ресурсов из имевшегося потенциального набора. К этим технологиям относится производство пищи, домостроительство и ремесла. Результатом реконструкции может стать годичный цикл жизнеобеспечения бо-хайского домохозяйства. Построение годичных циклов известно в археологической литературе [6]. Кроме того, мы имеем дело с земледельческим обществом, которое достигло стадии государства, и некоторое влияние на жизнеобеспечение домохозяйства будет оказывать и обмен – как внутригосударственный, так и международный.

Земледелие играло основную роль в жизнеобеспечении бохайцев. Животноводство, охота и собирательство находились на второстепенных позициях. Бохайцы использовали для земледелия поймы рек [4]. Раскопанный участок бохайского поля с Николаевского-I городища свидетельствует о наличии грядковой систе- мы земледелия (Архив ИИАЭ ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 2. Д. 713). Аналогичная система фиксируется и у крестьянских хозяйств Маньчжурии начала XX в. [35].

Некоторые из бохайских домохозяйств, судя по всему, специализировались на определенных ресурсах. На городище Горбатка выделен т.н. ремесленный квартал. На его территории осуществлялась обработка металла, кости, дерева, камня, а также глиняных изделий [11, с. 29]. Некоторые исследователи относят последние четыре типа производств к домашним ремеслам [20].

В бохайском домостроительстве известны два основных типа жилищ: полуземлянки и наземные дома [10]. Подобные находки фиксируются на памятниках как российского Приморья, так и КНР. Все они по своей конструкции являются каркасно-столбовыми, о чем свидетельствуют находки столбовых ям. Наиболее распространенный тип жилища со временем изменяется. Если в нижних горизонтах бохай-ских памятников в основном встречаются полуземлянки, то в более поздних доминируют наземные дома с кановой системой. Существуют также локальные варианты – полуземлянки с канами [15; 34].

Аналогичные исследования проводили и зарубежные ученые. В жилищах, относящихся к XVI–XVII в. и найденных в Джорджии, Рэми Гужон выделил места, в которых были обнаружены скопления керамики, отходов производства и различных бытовых инструментов. Соотнеся находки с видами деятельности, исследователь определил функциональные зоны внутри жилищ. Используя сведения о гендерном разделении труда, Гужон атрибутирует функциональные зоны как «женские» и «мужские» [38].

На уровне домохозяйства производились различные бытовые предметы, не требовавшие специализированных мастерских (изделия из кости, лепные сосуды мохэского типа). Это позволяло обитателям обеспечивать свои собственные потребности. Кроме этого, как показывает анализ бохайской лепной керамики, найденные в соседних домах сосуды имеют сходные элементы в оформлении венчика, манере обработки поверхности и цветовой окраске после обжига [12]. Это говорит о том, что произведенные в одном домохозяйстве сосуды могли передаваться внутри круга родственников и, возможно, соседей.

Вероятно, имел место и обмен на уровне поселения. В литературе есть сведения о распространении круговой керамики на бохай-ских памятниках. Как указывает на основании петрографического анализа Е.И. Гельман, на бохайских памятниках существовало свое собственное производство керамики [12]. Произведенная одним или несколькими гончарами посуда распространялась там же, где была произведена, и обеспечивала нужды домохозяйств отдельно взятого города или поселения.

Археологические данные позволяют говорить и об обмене на региональном уровне. На территории государства Бохай был распространен сорт керамики с трехцветными глазурями (саньцай). Изначально его стали производить в Китае, и бохайцы переняли традицию его производства. Производимый бохайцами саньцай был распространен только в пределах государства, что свидетельствует о сформировавшемся внутригосударственном рынке. О межрегиональном обмене говорят и находки 15 видов двухстворчатых морских моллюсков на городище Горбатка [14, с. 108]. Оно находится на расстоянии около 100 км от морского побережья, и моллюски, очевидно, были доставлены сюда в результате обмена между континентальным и прибрежным бохайским населением. Помимо моллюсков предметом обмена также являлась и рыба. Об этом свидетельствуют находки костных остатков морских видов рыб на том же памятнике [3].

Для обеспечения функционирования технологий нужны определенные социальные структуры. В частности, для поддержания грядковой системы земледелия необходим трудовой коллектив, соответствующий размеру не менее чем малой семьи. Мы можем попытаться определить размер бохайской семьи по археологическим данным. Для таких расчетов можно использовать жилища. В применении к археологии юга Дальнего Востока существует три подхода. Первый опирается на площадь, необходимую для хозяйственной деятельности одного человека, и применялся к жилищам кро-уновской культуры [7]. Второй предполагает анализ объема использовавшихся в жилище сосудов. Исходя из необходимого объема для одного человека рассчитывается размер использовавшей их семьи [7, с. 72]. Третий же исходит из площади отопительной системы жилища – кана. Площадь кана имеет значение, поскольку в холодное время года все обитатели дома использовали его в качестве теплого спального места. Данный подход был опробован на чжур-чжэньском материале [2].

Мы уже предпринимали попытку расчета количества человек, обитавших в одном жилище. Для этого использовались жилища верхнего горизонта Краскинского городища. Исходя из средней площади канов, мы получили цифру в 7 человек на одно жилище [24]. Однако стоит отметить, что жилища верхнего горизонта Кра-скинского городища имеют аномально большой для бохайских жилищ размер. Они были использованы для расчетов в силу хорошей сохранности кана. Вместе с тем такой подход не принимает во внимание хозяйственную деятельность человека, организацию спальных мест помимо кана, поэтому для расчетов необходимо учитывать все существующие методики.

Для решения вопроса о бохайской семье интересно обратиться к сведениям о среднем размере хозяйства в эпоху династии Тан. По данным налоговых документов уездов Дунху-ан и Турфан, средняя численность одной семьи равнялась 5,5 человека [40]. Кроме этого, можно воспользоваться сведениями о численности проживавших на территории Маньчжурии в начале XX в. китайцев. Е.Е. Яшнов приводит разные цифры – от 14,6 человек в одной семье до 16,4 [35]. Приведенные выше цифры говорят нам, вероятно, о разной методике подсчета, из чего следует вопрос: как именно следует рассчитывать размер семьи? Возможно, применительно к археологическому материалу нужно брать в расчет не одно жилище. Об этом свидетельствует и упомянутый выше случай обмена керамическими сосудами между жителями соседних жилищ.

При изучении домохозяйств требуют особого рассмотрения такие параметры, как зона хозяйственного использования и демографическая емкость изучаемой местности. Зона хозяйственного использования представляет собой условную площадь (точную установить невозможно), в пределах которой население памятника могло потенциально эффективно осуществлять сбор и добычу ресурсов. В литературе принято считать такой зоной 10 км вокруг памятника у охотников-собирателей и 5 км у земледельцев. При этом, стоит отметить, что, согласно этнографическим наблюдениям, земледельцы редко располагали свои поля дальше, чем в 2–3 км от дома [17, с. 332]. Стоит отметить, что не вся земля в указанном радиусе могла быть пригодна для сбора ресурсов – здесь важную роль играет ландшафтная структура территории. При анализе хозяйственной деятельности нужно понимать, какие ресурсы находились вокруг памятника в изучаемое время. Для того, чтобы определить разницу между сегодняшними условиями и палеогеографическими, можно использовать данные споро-пыльцевого анализа, а также экофакты, найденные на памятнике. Эти сведения позволят охарактеризовать флору и фауну, а также почвы, наполнявшие зону хозяйственного использования в древности.

Демографическая емкость – величина, соответствующая примерному количеству человек, которые могли прокормиться на указанной территории. Для расчета этой величины необходимо не только определить размер зоны хозяйственного использования, но и учитывать особенности рельефа, площадь, доступную под пашню. Кроме этого, нужно знать, какую урожайность могли давать используемые ранее технологии. Для получения подобных сведений можно обратиться к этнографическим аналогиям.

При использовании этнографического материала рассматриваются культуры, проживающие в тех же природных условиях, что и объект археологического исследования, и ведущие такой же тип хозяйства. В нашем случае таким примером могут выступить китайские крестьяне в Маньчжурии первой половины XX в. Их хозяйство активно исследовал Е.Е. Яшнов. Судя по его изысканиям, в среднем хозяйстве с десятины собирали 1 248 кг зерновых [35, с. 122].

Кроме урожайности нам необходимо знать также минимум зерна, потребляемый одним человеком в год. Э.С. Кульпин на материалах Китая XVIII–XX вв. приводит в качестве такого физиологического минимума 300 кг зерновых в год [20]. Если помимо урожайности и потребления мы будем знать площадь пашни, доступной бохайцам на конкретном памятнике, то сможем рассчитать, сколько человек могла обеспечить местность в рамках зоны хозяйственного использования. Однако это будут сведения, полученные только на основе земледелия, без учета безусловно имевших место элементов охоты и собирательства, дававших какое-то количество дополнительных калорий. С помощью полученных сведений можно корректировать демографические расчеты, производимые по археологическому материалу, поскольку мы уже определили максимально возможную численность населения на данной территории.

Выводы

Для реконструкции бохайских домохозяйств представляется оптимальным использование экосоциального подхода. Он предполагает определение природных условий, технологий, созданных для приспособления к ним, и социальных структур, обеспечивающих эти технологии. Анализ природных условий государства Бохай учитывает особенности ландшафтной структуры территории и ее влияния на формирование пригодных для использования человеком ресурсов. Человек выбирает места для проживания, исходя из наличия необходимых ему ресурсов. К процессу их добычи и обработки относятся производство пищи, ее обработка, домостроительство и ремесленное производство. В обществах, достигших стадии государства, имеет значение межрегиональный и международный обмен. Технологии требуют определенного общественного устройства, поэтому необходимо знать тип семьи, поскольку зачастую семья соответствует домохозяйству.

При реконструкции домохозяйств важна информативность используемых источников. Часть материала, полученного во второй половине XX в. из бохайских памятников, содержит меньше сведений, чем материалы современных раскопок. Но в целом собранные за последние полвека данные позволяют судить о жизнедеятельности бохайцев на разных этапах их существования, в т.ч. оценить эффективность их адаптации.

Список литературы К вопросу об изучении бохайских домохозяйств

- Асташенкова Е.В., Гельман Е.И. Хозяйственная деятельность населения Абрикосовского поселения по результатам археологических исследований // Известия лаборатории древних технологий. 2022. Т. 18. № 3. С. 69–93.

- Артемьева Н.Г. К демографической характеристике чжурчжэньской семьи // Новое в дальневосточной археологии. Южно-Сахалинск, 1989. С. 18–21.

- Беседнов Л.Н., Гельман Е.И. Рыболовство у населения бохайского городища Горбатка // Лев Николаевич Беседнов – исследователь древнего рыболовства: сборник научных статей. Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2015. C. 229–236.

- Болдин В.И. Земледелие и животноводство у бохайцев и чжурчжэней Приморья (по материалам археологических исследований): автореф. дис. … канд. ист. н. Владивосток, 1985.

- Вострецов Ю.Е. Археологическое изучение поведенческой адаптации древнего населения // Россия и АТР. 2016. № 4. С. 5–18.

- Вострецов Ю.Е. Годичный цикл жизнеобеспечения на поселении Зайсановка-7: адаптация ранних земледельцев к условиям жизни на побережье Приморья // Северная пацифика – культурные адаптации в конце плейстоцена и голоцена: материалы международной научной конференции «По следам древних костров» (г. Магадан, 29 августа – 8 сентября 2005 г.). Магадан, 2005. С. 138–142.

- Вострецов Ю.Е. Жилища и поселения железного века юга Дальнего Востока СССР (по материалам кроуновской культуры): автореф. дис. … канд. ист. н. Ленинград, 1987.

- Вострецов Ю.Е. Приморские охотники-собиратели и земледельцы бассейна Японского моря: адаптация и взаимодействие в среднем и позднем голоцене (6500–1800 лет назад): автореф. дис. … д. ист. н. Санкт-Петербург, 2010.

- Гельман Е.И. Бохайский город в российской истории: от архимандрита Палладия до наших дней // Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2018. № 1. С. 60–72.

- Гельман Е.И. Бохайские жилища и хозяйственные сооружения // Актуальные вопросы археологии и этнологии Центральной Азии: материалы международной научной конференции (г. Улан-Удэ, 7–8 апреля 2015 г.). Улан-Удэ, 2015. С. 230–239.

- Гельман Е.И., Кодзима Е. Бронзолитейное производство бохайцев в долине р. Илистой // Вестник Томского государственного университета. История. 2013. № 2. С. 26–30.

- Гельман Е.И. Внутренняя и внешняя торговля в государстве Бохай // Труды Института истории, археологии и этнографии ДВО РАН. 2019. Т. 25. С. 151–166.

- Гельман Е.И. Стратиграфия, хронология и периодизация Краскинского городища // Археология евразийских степей. 2023. № 1. С. 25–38.

- Города средневековых империй Дальнего Востока. М.: Издательство восточной литературы, 2018.

- Государство Бохай (698–926 гг.) и племена Дальнего Востока России. М.: Наука, 1994.

- Долуханов П.М. География каменного века. М.: Наука, 1978.

- История первобытного общества. Эпоха первобытной родовой общины. М.: 1986.

- Короткий А.М., Караулова Л.П., Троицкая Т.С. Четвертичные отложения Приморья. Стратиграфия и палеогеография. Новосибирск: Наука, 1980.

- Корякова Л.Н. Формирование и развитие археологии поселений (зарубежный опыт) // Уральский исторический вестник. 2012. № 4. С. 4–13.

- Кульпин Э.С. Человек и природа в Китае. М.: Наука, 1990.

- Лещенко Н.В. Домашние ремесла у бохайцев (на основе изучения археологических памятников в Приморье) // Россия и АТР. 2018. № 4. С. 173–189.

- Лящевская М.С. и др. Палинологические исследования бохайского поселения Абрикосовское (Приморский край) // Поволжская археология. 2022. № 4. С. 22–36.

- Массон В.М. Поселение Джейтун (Проблема становления производящей экономики). Л.: Наука, 1971.

- Малышев А.С. О некоторых демографических аспектах изучения

- Краскинского городища // Humaniora Forum – X научно-практическая

- конференция студентов и аспирантов: материалы. Владивосток: Изд-во ДВФУ, 2022. С. 154.

- Микишин Ю.А., Петренко Т.И., Гвоздева И.Г. Поздняя фаза атлантического периода голоцена на юге Приморья // Успехи современного естествознания. 2019. № 12. С. 96–107.

- Первые рыболовы в заливе Петра Великого. Природа и древний человек в бухте Бойсмана. Владивосток: Изд-во ДВО РАН, 1998.

- Разгильдеева И.И. Планиграфический анализ жилищно-хозяйственных комплексов верхнего палеолита Забайкалья. Чита: ЗабГУ, 2018.

- Раевский К.А. Наземные сооружения земледельцев междуречья Днепра – Днестра в I тыс. н.э. // Советская археология. 1955. № 23. С. 250–277.

- Сергушева Е.А. Земледелие на территории Приморья в период существования государства Бохай (по археоботаническим и археологическим данным) // Вестник ДВО РАН. 2012. № 1. С. 100–107.

- Сергушева Е.А. Археоботаника: теория и практика. Владивосток: Дальнаука, 2013.

- Усачева И.В. Дом и домохозяйство у населения сосновоостровской культуры эпохи позднего неолита в Зауралье: модель промыслово-хозяйственной деятельности // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2019. № 4. С. 93–105.

- Усачева И.В. Дом и домохозяйство в каменном веке Зауралья и Севера Западной Сибири: возможности социально-экономической реконструкции // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2014. № 3. С. 73–79.

- Хэ Юймэн. Изучение бохайских селищ в археологии КНР // Россия и АТР. 2022. № 3. С. 182–200.

- Хэ Юймэн. Общая характеристика жилищ Бохая (по материалам археологических памятников КНР) // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2021. № 1. С. 48–61.

- Яшнов Е.Е. Китайское крестьянское хозяйство в Северной Маньчжурии: экономический очерк. Харбин: Типография КВЖД, 1926.

- Beaudry, M.C., 2015. Households beyond the house: on the archaeology and materiality of historical households. In: Fogle, K.R., Nymanmary, J.A. and Beaudry, M.C. eds., 2015. Beyond the walls: new perspectives on the archaeology of historical households. Gainesville: University Press of Florida, pp. 1–8.

- Douglass, J.G., and Gonlin, N. eds., 2012. Ancient households of the Americas: conceptualizing what households do. Boulder: University Press of Colorado.

- Gougeon, R.A., 2012. Activity areas and households in the late Mississippian Southeast United States: who did what where? In: Douglass, J.G. and Gonlin, N. eds., 2012. Ancient households of the Americas: conceptualizing what households do. Boulder: University Press of Colorado, pp. 141–162.

- LaMotta, V.M. and Schiffer, M.B., 1999. Formation process of house floor assemblages. In: Alisson, P.M. ed., 1999. The archaeology of household activities. London: Routledge, pp. 15–23.

- Liao, T., 2001. Were the past Chinese families complex? Household structures during the Tang Dynasty, 618–907 AD. Community and Change, Vol. 16, no. 3, pp. 300–350.

- Marston, J.M., Guedes, J.D. and Warinner, C. eds., 2014. Method and theory in paleoethnobotany. Boulder: University Press of Colorado.

- Souvatzi, S., 2012. Between the individual and the collective: household as a social process in Neolithic Greece. In: Parker, B.J. and Foster, C.P. eds., 2012. Household archaeology: new perspectives from the Near East and beyond. Winona Lake: Eisenbrauns, pp. 15–43.

- Wilk, R.R. and Rathje, W. L., 1982. Household archaeology. The American Behavioral Scientist, Vol. 25, no. 6, pp. 617–639.

- Astashenkova, E.V. and Gel’man, E.I., 2022. Khozyaistvennaya deyatel’nost’ naseleniya Abrikosovskogo poseleniya po rezul’tatam arkheologicheskikh issledovanii [Economic activity of the population of Abrikosovskoe settlement according to the results of archaeological research], Izvestiya laboratorii drevnikh tekhnologii, Vol. 18, no. 3, pp. 69–93. (in Russ.)

- Artem’eva, N.G., 1989. K demograficheskoi kharakteristike chzhurchzhen’skoi sem’i [On the issue of demographical characteristics of Jurchen family]. In: Novoe v dal’nevostochnoi arkheologii. Yuzhno-Sakhalinsk, 1989, pp. 18–21. (in Russ.)

- Besednov, L.N. and Gel’man, E.I., 2015. Rybolovstvo u naseleniya bokhaiskogo gorodishcha Gorbatka [Fishing among the population of Bohai walled town Gorbatka]. In: Vostretsov, Yu.E. ed., 2015. Lev Nikolaevich Besednov – issledovatel’ drevnego rybolovstva: sbornik nauchykh statei. Vladivostok: IIAE DVO RAN, pp. 229–236. (in Russ.)

- Boldin, V.I., 1985. Zemledelie i zhivotnovodstvo u bokhaitsev i chzhurchzhenei Primor’ya (po materialam arkheologicheskikh issledovanii) [Agriculture and animal husbandry among the Bohais and Jurchens of Primorye (based on archaeological research materials)], avtoreferat dissertatsii kandidata istoricheskikh nauk. Vladivostok. (in Russ.)

- Vostretsov, Yu.E., 2016. Arkheologicheskoe izuchenie povedencheskoi adaptatsii drevnego naseleniya [Archaeological study of behavioral adaptation of ancient population], Rossiya i ATR, no. 4, pp. 5–18. (in Russ.)

- Vostretsov, Yu.E., 2005. Godichnyi tsikl zhizneobespecheniya na poselenii Zaisanovka-7: adaptatsiya rannikh zemledel’tsev k usloviyam zhizni na poberezh’e Primor’ya [Annual life cycle on the settlement Zaisanovka-7: adaptation of early farmers to living conditions on the coast of Primorye]. In: Severnaya patsifika – kul’turnye adaptatsii v kontse pleistotsena i golotsena: materialy mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii «Po sledam drevnikh kostrov» (g. Magadan, 29 avgusta – 8 sentyabrya 2005 g.). Magadan, 2005, pp. 138–142. (in Russ.)

- Vostretsov, Yu.E., 1987. Zhilishcha i poseleniya Zheleznogo veka yuga Dal’nego Vostoka SSSR (po materialam krounovskoi kul’tury) [Dwellings and settlements of the south of the Soviet Far East (the case of Krounovskaya culture materials)], avtoreferat dissertatsii kandidata istoricheskikh nauk. Leningrad. (in Russ.)

- Vostretsov, Yu.E., 2010. Primorskie okhotniki-sobirateli i zemledel’tsy basseina Yaponskogo morya: adaptatsiya i vzaimodeistvie v srednem i pozdnem golotsene (6500–1800 let nazad) [Hunters-gatherers and farmers of Japanese sea basin: adaptation and interaction in Mid- to Late Holocene (6500–1800 BP)], avtoreferat dissertatsii doktora istoricheskikh nauk. Sankt-Peterburg. (in Russ.)

- Gel’man, E.I., 2018. Bokhaiskii gorod v rossiiskoi istorii: ot arkhimandrita Palladiya do nashikh dnei [Bohai town in Russian history: from archimandrite Palladius to present days], Oikumena. Regionovedcheskie issledovaniya, no. 1, pp. 60–72. (in Russ.)

- Gel’man, E.I., 2015. Bokhaiskie zhilishcha i khozyaistvennye sooruzheniya [Bohai dwellings and household constructions]. In: Aktual’nye voprosy arkheologii i etnologii Tsentral’noi Azii: materialy mezhdunarodnoi nauchnoi konferents (g. Ulan-Ude, 7–8 aprelya 2015 g.). Ulan-Ude, 2015, pp. 230–239. (in Russ.)

- Gel’man, E.I. and Kodzima, E., 2013. Bronzoliteinoe proizvodstvo bokhaitsev v doline r. Ilistoi [Bohai’s bronze metallurgy in the Ilistaya River valley], Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Istoriya, no. 2, pp. 26–30. (in Russ.)

- Gel’man, E.I., 2019. Vnutrennyaya i vneshnyaya torgovlya v gosudarstve Bohai [Domestic and foreign trade in Bohai state], Trudy Instituta istorii, arkheologii i etnografii DVO RAN, Vol. 25, pp. 151–166. (in Russ.)

- Gel’man, E.I., 2023. Stratigrafiya, khronologiya i periodizatsiya Kraskinskogo gorodishcha [Stratigraphy, chronology and periodization of the walled town of Kraskino], Arkheologiya evraziiskikh stepei, no. 1, pp. 25–38. (in Russ.)

- Kradin, N.N. ed., 2018. Goroda srednevekovykh imperii Dal’nego Vostoka [Cities of the medieval empires of the Far East]. Moskva: Izdatel’stvo vostochnoi literatury. (in Russ.)

- Shavkunov, E.V. ed., 1994. Gosudarstvo Bokhai (698–926 gg.) i plemena Dal’nego Vostoka Rossii [Bohai state (698–926) and the tribes of Russian Far East]. Moskva: Nauka. (in Russ.)

- Dolukhanov, P.M., 1978. Geographiya kamennogo veka [Geography of Stone Age]. Moskva: Nauka. (in Russ.)

- Bromlei, Yu.V. ed., 1986. Istoriya pervobytnogo obshchestva. Epokha pervobytnoi rodovoi obshchiny [The history of prehistoric society. The age of primitive tribal community]. Moskva: Nauka. (in Russ.)

- Korotkii, A.M., Karaulova, L.P. and Troitskaya, T.S., 1980. Chetvertichnye otlozheniya Primor’ya: stratigrafiya i paleogeografiya [Quaternary sediments of Primorye: stratigraphy and paleogeography]. Novosibirsk: Nauka. (in Russ.)

- Koryakova, L.N. 2012. Formirovanie i razvitie arkheologii poselenii (zarubezhnyi opyt) [Formation and development of settlement archeology (foreign experience)], Ural’skii istoricheskii vestnik, no. 4, pp. 4–13. (in Russ.)

- Kul’pin, E.S., 1990. Chelovek i priroda v Kitaе [Human and nature in China]. Moskva: Nauka. (in Russ.)

- Leshchenko, N.V., 2018. Domashnie remyosla u bokhaitsev (na osnove izucheniya arkheologicheskikh pamyatnikov v Primor’e) [Home crafts among the population of Bohai state (case study of archaeological sites in Primorye)], Rossiya i ATR, no. 4, pp. 173–189. (in Russ.)

- Lyashchevskaya, M.S. et al., 2022. Palinologicheskie issledovaniya bokhaiskogo poseleniya Abrikosovskoe (Primorskii krai) [Palynological studies of Bohai settlement of Abrikosovskoe (Primorsky Krai)], Povolzhskaya arkheologiya, no. 4, pp. 22–36. (in Russ.)

- Masson, V.M., 1971. Poselenie Dzheitun (problema stanovleniya proizvodyashchei ekonomiki) [Jeitun settlement: the emergence of a productive economy]. Leningrad: Nauka. (in Russ.)

- Malyshev, A.S., 2022. O nekotorykh demograficheskikh aspektakh izucheniya Kraskinskogo gorodishcha [On some demographic aspects of studying the walled town of Kraskino]. In: Humaniora Forum – X nauchno-prakticheskaya konferentsiya studentov i aspirantov: materialy. Vladivostok: Izd-vo DVFU, 2022, p. 154.

- Mikishin, Yu.A., Petrenko, T.I. and Gvozdeva, I.G., 2019. Pozdnyaya faza atlanticheskogo perioda golotsena na yuge Primor’ya [Late phase of the Atlantic Holocene in the south of Primorye], Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya, no. 12, pp. 96–107. (in Russ.)

- Vostretsov, Yu.E. ed., 1998. Pervye rybolovy v zalive Petra Velikogo. Priroda i drevnii chelovek v bukhte Boismana [The first fishermen in Peter the Great Bay. Nature and ancient man in Boisman Bay]. Vladivostok: Izd-vo DVO RAN. (in Russ.)

- Razgil’deeva, I.I., 2018. Planigraficheskii analiz zhilishchno-khozyaistvennykh kompleksov verkhnego paleolita Zabaikal’ya [Planigraphic analysis of households of the Upper Paleolithic of Transbaikalia]. Chita: ZaBGU. (in Russ.)

- Raevskii, K.A., 1955. Nazemnye sooruzheniya zemledel’tsev mezhdurech’ya Dnepra – Dnestra v I tys. n.e. [Ground-based structures of the farmers from the Dnieper-Dniester interfluve in the 1st millennium AD], Sovetskaya arkheologiya, no. 23, pp. 250–277. (in Russ.)

- Sergusheva, E.A., 2012. Zemledelie na territorii Primor’ya v period sushchestvovaniya gosudarstva Bokhai (po arkheobotanicheskim i arkheologicheskim dannym) [Agriculture on the territory of Primorye during the existence of Bohai state (according to archaeobotanical and archaeological data)], Vestnik DVO RAN, no. 1, pp. 100–107. (in Russ.)

- Sergusheva, E.A., 2013. Arkheobotanika: teoriya i praktika [Archaeobotany: theory and practice]. Vladivostok: Dal’nauka. (in Russ.)

- Usacheva, I.V., 2019. Dom i domokhozyaistvo u naseleniya sosnovoostrovskoi kul’tury epokhi pozdnego neolita v Zaural’e: model’ promyslovo-khozyaistvennoi deyatel’nosti [House and household among the population of Sosnovoostrovskaya culture of the late Neolithic era in the Trans-Urals: model of economic activity], Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii, no. 4, pp. 93–105. (in Russ.)

- Usacheva, I.V., 2014. Dom i domokhozyaistvo v kamennom veke Zaural’ya i Severa Zapadnoi Sibiri: vozmozhnosti sotsial’no-ekonomicheskoi rekonstruktsii [House and household in the Stone Age of Trans-Urals and the North of Western Siberia: possibilities for socio-economic reconstruction], Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii, no. 3, pp. 73–79. (in Russ.)

- He Yuimen, 2022. Izuchenie bokhaiskikh selishch v arkheologii KNR [The study of Bohai settlements in the archeology of the People’s Republic of China], Rossiya i ATR, no. 3, pp. 182–200. (in Russ.)

- He Yuimen, 2021. Obshchaya kharakteristika zhilishch Bokhaya (po materialam arkheologicheskikh pamyatnikov KNR) [An overview of Bohai dwellings (according to the data from the archeological sites in China)], Gumanitarnye issledovaniya v Vostochnoi Sibiri i na Dal’nem Vostoke, no. 1, pp. 48–61. (in Russ.)

- Yashnov, E.E., 1926. Kitaiskoe krest’yanskoe khozyaistvo v Severnoi Man’chzhurii: ekonomicheskii ocherk [The Chinese peasant economy in Northern Manchuria: an economic essay]. Harbin: Tipografiya KVZhD. (in Russ.)

- Beaudry, M.C., 2015. Households beyond the house: on the archaeology and materiality of historical households. In: Fogle, K.R., Nymanmary, J.A. and Beaudry, M.C. eds., 2015. Beyond the walls: new perspectives on the archaeology of historical households. Gainesville: University Press of Florida, pp. 1–8.

- Douglass, J.G., and Gonlin, N. eds., 2012. Ancient households of the Americas: conceptualizing what households do. Boulder: University Press of Colorado.

- Gougeon, R.A., 2012. Activity areas and households in the late Mississippian Southeast United States: who did what where? In: Douglass, J.G. and Gonlin, N. eds., 2012. Ancient households of the Americas: conceptualizing what households do. Boulder: University Press of Colorado, pp. 141–162.

- LaMotta, V.M. and Schiffer, M.B., 1999. Formation process of house floor assemblages. In: Alisson, P.M. ed., 1999. The archaeology of household activities. London: Routledge, pp. 15–23.

- Liao, T., 2001. Were the past Chinese families complex? Household structures during the Tang Dynasty, 618–907 AD. Community and Change, Vol. 16, no. 3, pp. 300–350.

- Marston, J.M., Guedes, J.D. and Warinner, C. eds., 2014. Method and theory in paleoethnobotany. Boulder: University Press of Colorado.

- Souvatzi, S., 2012. Between the individual and the collective: household as a social process in Neolithic Greece. In: Parker, B.J. and Foster, C.P. eds., 2012. Household archaeology: new perspectives from the Near East and beyond. Winona Lake: Eisenbrauns, pp. 15–43.

- Wilk, R.R. and Rathje, W. L., 1982. Household archaeology. The American Behavioral Scientist, Vol. 25, no. 6, pp. 617–639.