К вопросу об экономической безопасности России

Автор: Бойко Т.С., Тафийчук М.В.

Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael

Рубрика: Проблемы экономической безопасности

Статья в выпуске: 4-5, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается проблема обеспечения экономической безопасности как необходимого условия деятельности государства. Показана связь экономической безопасности с национальными интересами страны. Рассмотрен правовой аспект обеспечения экономической безопасности, проведён анализ основополагающих нормативно-правовых актов, регулирующих общественные отношения в области обеспечения экономической безопасности, а также концепции национальной безопасности Российской Федерации.

Экономическая безопасность России, правовое обеспечение экономической безопасности, экспорт, импорт, инвестиционное сотрудничество, экономическая политика российской федерации

Короткий адрес: https://sciup.org/14319340

IDR: 14319340

Текст научной статьи К вопросу об экономической безопасности России

«Обеспечение экономической безопасности - необходимое условие деятельности государства» [5]. Термин «экономическая безопасность» тесно связан с национальными интересами современного Российского государства и факторами негативного воздействия на них [9]. Национальные интересы являются основой функционирования государственноправового механизма. Экономические и политические программы, правовые концепции, разрабатываемые государством, формируются исходя из его национальных интересов. Национальные интересы непосредственно взаимосвязаны с национальными ценностями и целями государства. Схема иерархии этих понятий выглядит следующим образом: национальные ценности способствуют формированию национальных интересов, которые приводят к постановке конкретных национальных целей. Существует ряд факторов, негативно влияющих на национальные интересы государства. В правовой базе Российской Федерации, указание на негативные факторы содержится в Законе «О безопасности» № 2446-1 от 5 марта 1992 г. (в ред. от 26 июня 2008 г.) [1].

Концепция национальной безопасности РФ, утверждённая Указом Президента России от 10 января 2000 г., включает более полный перечень факторов негативного воздействия: «В сфере экономики угрозы имеют комплексный характер и обусловлены, прежде всего, существенным сокращением ВВП, снижением инвестиционной активности и научнотехнического потенциала, стагнацией аграрного сектора, разбалансированием банковской системы, ростом внешнего и внутреннего государственного долга, тенденцией к преобладанию в экспортных поставках топливно-сырьевой и энергетической составляющих, а в импортных поставках - продовольствия и предметов потребления, включая предметы первой необходимости» [2].

Состояние экономической безопасности государства принято характеризовать системой критериев и показателей. В государственной стратегии экономической безопасности, утверждённой Указом Президента России от 29 апреля 1996 г., указано: «Для реализации Государственной стратегии должны быть разработаны количественные и качественные параметры (пороговые значения) состояния экономики, выход за пределы которых вызывает угрозу экономической безопасности страны» [5]. Говоря об экономической безопасности, нельзя не выделить правовую сущность термина. Анализируя различные подходы к определению экономической безопасности, выделим ряд общих признаков. Можно сказать, что экономическая безопасность - это совокупность государственно-правовой обеспеченности экономических интересов, ос- нованная на эффективном использовании национальных ценностей, направленная на достижение определённых целей.

Основополагающим нормативным правовым актом, регулирующим общественные отношения в области обеспечения экономической безопасности считается Закон «О безопасности». Однако в нём можно выделить ряд недостатков[1]:

-

- отсутствие в законе чёткого, конкретного понятия безопасности, в связи с чем существует вероятность неверного толкования данного понятия субъектом обеспечения безопасности, зачастую с позиции наиболее выгодного для него подхода, что повышает потенциальную возможность злоупотребления законом и снижает уровень безопасности в целом;

-

- отсутствие в законе чётких целей обеспечения безопасности. В результате существенно усложняется процесс разработки единой государственной политики в области безопасности;

-

- в законе отсутствует формулировка понятия «жизненно важные интересы». Согласно данному правовому акту, защищаться должны исключительно жизненно важные интересы. Фактически сложившаяся ситуация позволяет оставить все интересы без внимания, так как из всей совокупности интересов защищаются те, определить которые представляется невозможным.

Таким образом, очевидно, что основной нормативный документ, определяющий безопасность государства, требует усовершенствования.

Другим важным нормативноправовым актом в области обеспечения экономической безопасности, регулиру- ющим общественные отношения, считается Концепция национальной безопасности Российской Федерации, утверждённая Указом Президента от 10 января 2000 г. [2]. В Концепции также можно выделить ряд недостатков.

К примеру, не определён порядок взаимодействия органов государственной власти, не выявлены конкретные действия по обеспечению безопасности, что не способствует комплексной эффективной работе по её повышению. Так как общественные отношения, регулируемые Концепцией, являются первостепенными для сохранения суверенитета Российской Федерации, то было бы целесообразно принятие закона на федеральном уровне, а не указа Президента в данной области. В результате изменился бы статус Концепции, что поспособствовало бы более эффективному обеспечению безопасности государства в целом, а также экономической безопасности в частности.

Следующий нормативно-правовой акт, направленный на регулирование вопросов обеспечения экономической безопасности, -Указ Президента РФ «О Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основных положениях)» [5]. На наш взгляд, меры по обеспечению экономической безопасности России, содержащиеся в документе, действительно могут способствовать повышению уровня безопасности государства. Тем не менее, для того чтобы фундаментально преобразовать систему обеспечения экономической безопасности, предусмотренную Стратегией, необходимо дополнительно принять ряд нормативно-правовых актов, детализирующих и конкретизирующих суть реформ. Так, например, следует в реальности утвердить систему мониторинга, которая предусмотрена Стратегией, внести ряд изменений в законодательные документы, которые регулируют деятельность Совета Безопасности, и др.

Подводя итог вышесказанному, можно определить обеспечение экономической безопасности как комплексную деятельность субъектов как государственных, так и негосударственных; призванную рационально использовать и приумножать экономические ценности, реализовывать экономические цели и интересы, а также стремиться снизить и устранить негативные факторы, которые являются барьером на пути достижения экономической безопасности в целом. Однако важно заметить, что современное состояние факторов негативного воздействия в большинстве случаев не позволяет своевременно их устранять. В связи с этим состояние безопасности всё больше определяется непосредственной способностью государства достигать экономические цели и реализовывать экономические интересы.

Очевидно, что каждое государство обладает своими экономическими интересами. В процессе законотворческой деятельности интересы приобретают статус юридически оформленных. Проанализировав Концепцию национальной безопасности России, мы представили возможным сгруппировать экономические интересы следующим образом [2]:

-

1) увеличение ВВП посредством повышения эффективности сельскохозяйственной отрасли и промышленного производства;

-

2) адаптация финансовой системы Российской Федерации к условиям глобальной экономики, в том числе увеличение объёма привлечённых инвестиций в страну;

-

3) изменение структуры экспорта с увеличением доли продукции с добавленной стоимостью, повышение в объёме производства доли наукоёмкой продукции.

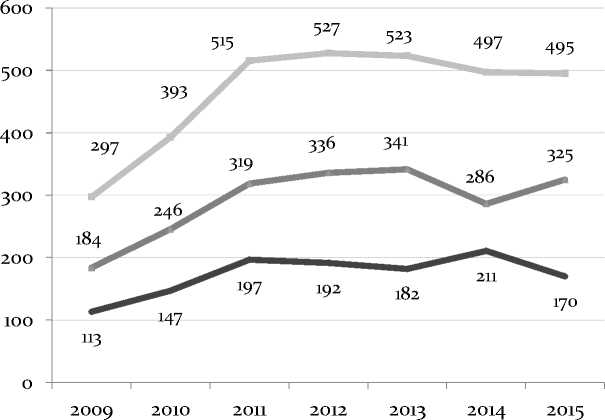

Рассмотрим сложившуюся ситуацию подробнее, проанализировав динамику и структуру экспорта России. Тенденции таковы, что в середине 2008 г. наблюдался значительный рост, но уже в начале 2009 г. – резкий спад, однако при этом диапазон мировых цен на сырьевые товары оставался умеренным. Дело в том, что мировая динамика цен [8] на сырьевые товары в 2013 – 2014 гг. находилась под влиянием экономико-политической напряжённости в ряде нефтедобывающих регионов мира. Так, например, рост цен на сырьё был обусловлен обострением ситуации в Египте, а также эскалацией сирийского конфликта. Определённую поддержку мировым сырьевым ценам оказывала лояльная, мягкая монетарная политика, которая проводилась в ряде стран, таких как США, ЕС, Китай, Япония. В свою очередь, негативное влияние на динамику цен сырьевой отрасли оказал незначительный рост мировой экономики в целом. Увеличению объёмов экспорта не способствуют рост конкуренции на мировых рынках сырья и отсутствие потенциала для будущего увеличения объёмов добываемой нефти. По данным таможенной статистики [11], в 2014 г. внешнеторговый оборот России составил 782,9 млрд дол. США и по сравнению с 2013 г. снизился на 7,0 %, как показано на рисунке. Внешнеторговый оборот со странами дальнего зарубежья составил 687,3 млрд дол. США, со странами СНГ – 95,6 млрд дол. США.

^^^^ Экспорт ^ ■ L^» Импорт ^^^* Сальдо

Рисунок – Внешняя торговля России в 2009 – 2014 годах [3]

В 2014 г. сальдо торгового баланса составило 210,9 млрд дол. США. В торговле со странами дальнего зарубежья сальдо увеличилось на 2,5 млрд дол. США и равнялось 179,4 млрд дол. США, со странами СНГ произошло снижение на 3,8 млрд долларов США, в итоге сальдо составило 31,5 млрд дол. США.

Однако за счёт подавленного экономического роста в 2014 г. в большинстве развитых стран были созданы возможности для существенного роста физических поставок экспорта. Так, в 2014 г. экспорт составил 496,9 млрд дол. США, в то время как в 2013 г. товарный экспорт достигал отметки в 523 млрд дол. США. Стоимостный объём экспорта сократился на 5,8 %, главным образом, за счёт снижения цен на 3,8 % и физического объёма на 2 %. За период январь – декабрь 2014 г. в общем объёме экспорта доля стран дальнего зарубежья составляла 87,2 %, доля стран СНГ – 12,8 %.

В структуре российского экспорта остаётся чрезмерно высокой доля топливно-энергетических товаров и очень незначителен удельный вес машин, оборудования и транспортных средств. Так, основу экспорта в 2014 г. в страны дальнего зарубежья составили топливноэнергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 73,3 % (в 2013 г. – 74,4 %).

В 2014 г. стоимостный объём топливно-энергетических товаров по сравнению с 2013 г. снизился на 5,9 % за счёт снижения цен на 9,2 % [10]. Среди товаров топливно-энергетического комплекса возросли физические объёмы экспорта угля каменного на 11,7 %, нефтепродуктов – на

-

9,8 %, в том числе керосина – на 53,0 %, дизельного топлива – на 15,1 %, топлив жидких – на 2,8 %. Объёмы экспорта сырой нефти снизились на 4,2 %, природного газа – на 9,8 %.

В 2014 г. доля группы металлов и изделий из них в общем стоимостном объёме экспорта в страны дальнего зарубежья достигла 7,9 %, увеличившись по сравнению с 2013 г. на 0,6 %. По сравнению с январем – декабрем 2013 г. физический и стоимостный объёмы экспорта указанных товаров возросли на 5,2 % и 3,3 % соответственно [4]. Физические объёмы экспорта изделий из чёрных металлов также изменились: наблюдался рост на 6,8 %, в том числе чугуна – на 7,3 %, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали – на 2,4 %, проката плоского из железа и нелегированной стали – на 12,1 %. По поставкам алюминия необработанного произошло сокращение экспорта на 12,3 %, но в то же время экспортные поставки меди рафинированной возросли на 34,2 %.

В январе – декабре 2014 г. доля экспорта продукции химической промышленности сохранилась на том же уровне, что и в январе – декабре 2013 г., составив 5,1 %. Однако стоимостный объём экспорта этой продукции по сравнению с январем – декабрём 2013 г. снизился на 4,4 % за счёт снижения цен на 14,6 % при том, что физический объём увеличился на 12 %. Физические объёмы экспорта органических химических соединений возросли на 4,4 %, азотных удобрений – на 4,7 %, метанола – на 11 %, пластмасс и изделий из них – на 10,1 %. Что касается физических объёмов смешанных удобре- ний, то произошло падение экспорта на 9,7 %, каучука, резины и изделий из них – на 7,3 %. В январе – декабре 2014 г. доля экспорта машин и оборудования сохранила значения уровня января – декабря 2013 г. и составляла 3,7 %. Однако стоимостный объём экспорта данной товарной группы снизился в целом на 4,3 %, в том числе средств наземного транспорта, за исключением железнодорожного, – на 42,9 %, инструментов и аппаратов оптических – на 7,7 %. Что касается стоимостных объёмов поставок механического оборудования, они возросли на 27,2 %, поставки электрооборудования – на 16,1 %. Физические объёмы поставок грузовых автомобилей возросли на 12 %.

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта увеличилась на 0,7 % и составила 3,2 % по сравнению с 2,5 % в январе – декабре 2013 г. [11]. Стоимостный и физический объёмы импорта данных товаров по сравнению с данными 2013 г. возросли на 21,8 % и 45,3 % соответственно. Также вырос физический объём поставок зерновых, а именно: ячменя – на 66,7 %, пшеницы на 61,6 %, а также растительного масла – на 19,5 %, В январе – декабре 2014 г. доля экспорта лесоматериалов и целлюлознобумажных изделий выросла на 0,3 % и составила 2,1 % по сравнению с 1,8 % в январе – декабре 2013 года. Стоимостный объём экспорта данной товарной группы по сравнению с январем – декабрем 2013 г. возрос на 7,9 %. Физический объём экспорта пиломатериалов вырос на 7,5 %, необ- работанных лесоматериалов увеличился на 9,8 %, бумаги газетной – на 11,9 %, фанеры – на 13,3 %, целлюлозы – на 4,2 %

В товарной структуре экспорта в страны СНГ в январе – декабре 2014 г. доля топливно-энергетических товаров составила 43,9 %, снизившись на 2,8 % по сравнению с январём – декабрём 2013 года. Произошло сокращение стоимостного объёма топливно-энергетических товаров по сравнению с январём – декабрём 2013 г. на 19,2 %. Физические объёмы поставок сырой нефти снизились на 15,8 %, природного газа – на 17,7 %, дизельного топлива – на 20,7 %, бензина автомобильного – на 3,8 %.

В 2014 г. в товарной структуре экспорта доля экспорта машин и оборудования составила 16,3 %, снизившись по сравнению аналогичным периодом 2013 г. на 0,2 %. Наблюдалось снижение стоимостного объёма экспорта данной товарной группы на 15,3 %, в том числе механического оборудования – на 21,1 %, электрооборудования – на 16,9 % [11]. Вместе с тем возрос стоимостный объём экспорта средств наземного транспорта (кроме железнодорожного) на 11,5 %. Физические объёмы поставок легковых автомобилей снизились на 6,9 %, грузовых автомобилей – на 24,5 %.

В январе – декабре 2014 г. в товарной структуре экспорта в страны СНГ доля продукции химической промышленности составила 11,1 %. Стоимостный и физический объёмы экспорта указанной товарной группы снизились по сравнению с январём – декабрём 2013 г. на 8,6 % и 1,8 % соответственно [4]. Физический объём экспорта метанола сократился на 4,4 %, парфюмерно-косметических средств – на 5,2 %, каучука и резиновых изделий – на 21,5 %, моющих средств – на 8,3 %, удобрений – на 7,4 %. В то же время возросли физические объёмы экспорта аммиака на 10,9 %, пластмасс и изделий из них – на 4,9 %, лаков и красок – на 12,1 %.

Доля металлов и изделий из них в экспорте в страны СНГ в 2014 г. составила 10,3 %, снизившись на 0,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Стоимостный объём экспорта указанной группы товаров снизился на 17,5 %, а физические показатели упали на 2,7 %. В то же время произошёл спад физических объёмов экспорта чёрных металлов и изделий из них на 2,4 %, проката плоского из железа и нелегированной стали – на 9,9 % [10]. Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта в январе – декабре 2014 г. составила 8 %, увеличившись на 1,7 % по сравнению с 2013 годом. Показатели стоимостного объёма данной группы товаров выросли на 4,1 %. Также был отмечен рост физического объёма экспорта сыров и творога на 6,5 %, пшеницы – на 41,3 %, растительного масла – на 32,0 %. Таким образом, изменения в товарной структуре российского экспорта существенным образом не происходят, то есть сохраняется тенденция экспортно-сырьевой направленности и зависимости от конъюнктуры мирового рынка сырьевых товаров, что несёт в себе ряд негативных последствий для развития экономики страны. Следует отметить, что при нынешней структуре экспорта с учётом современных цен на энергоресурсы России в дальнейшем сложнее будет оставаться на одном уровне с другими странами в динамике товарного обмена и сохранять даже нынешние позиции в мировой торговле.

Другой важный аспект в вопросе экономической безопасности России – инвестиционное сотрудничество. Дело в том, что правовое обеспечение экономической безопасности непосредственно связано с экономической политикой государства как внутренней, так и внешней. Начиная с 2000 г. Правительством РФ был взят курс на ослабление контроля над трансграничными потоками капитала. Вот что сказал В.В. Путин: «Запрещать вывоз капитала, ограничивать вывоз капитала – обратная сторона этой медали – это значит ограничить приток инвестиций. Когда есть ограничение на вывоз, всегда потенциальный инвестор будет думать, что ему не выйти из страны. Это золотое правило в сфере инвестирования» [10]. Инвестиционная политика Российской Федерации годами подчиняется данному правилу.

По нашему мнению, даже в условиях кризиса 2008 – 2009 гг., политика в данной сфере не была скорректирована должным образом, не были приняты необходимые меры по ограничению вывода капитала из страны.

Рассмотрим на примере 2013 г. результат участия России в международном движении капитала, которое складывается из экспорта (вывоза) и импорта (ввоза) капитала, представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Движение капитала РФ в 2013 г., млн дол. США [7]

|

Показатель |

Прямые инвестиции |

Портфельные инвестиции |

Прочие инвестиции |

Прирост валютных резервов |

Ошибки и пропуски |

Всего |

|

Вывоз капитала |

-86 507 |

-11 759 |

-80 824 |

22 077 |

10 270 |

-146 743 |

|

Ввоз капитала |

69219 |

748 |

-706 |

69 261 |

||

|

Чистая утечка капитала |

-17 288 |

-11 011 |

-81 530 |

22 077 |

10 270 |

-77 482 |

В 2013 г. ввоз капитала в Россию составил 69,2 млрд дол. США, а вывоз капитала –146,7 млрд дол. США. Вычитая из вывоза капитала ввоз капитала, получаем чистую утечку капитала в размере 77, 4 млрд дол. США. Также были рассчитаны данные за 2014 г., но в связи со сложившейся экономической и политической ситуацией в России и в мире статистические данные по платёжному балансу за 2014 г. являются нетипичными и не могут считаться состоятельными. Вполне справедливо предположить, что 2013 г. мог оказаться нетипичным, наравне с 2014 годом. В этой связи рассмотрим официальные данные об экспорте и импорте капитала за период 2006 – 2013 гг. и сделаем собственные расчёты сальдо движения капитала России за этот период. Результаты представлены в таблице 2 [7].

Таблица 2 – Сальдо движения капитала РФ за 2006 – 2013 гг., млрд дол. США

|

Год |

Ввоз капитала |

Вывоз каптала |

Сальдо |

|

2006 |

62,8 |

-163,5 |

-100,7 |

|

2007 |

207,9 |

-375,4 |

-167,5 |

|

2008 |

100,2 |

-204,2 |

-104 |

|

2009 |

6,4 |

-43,1 |

-36,7 |

|

2010 |

44,4 |

-115,6 |

-71,2 |

|

2011 |

86,5 |

-183,8 |

-97,3 |

|

2012 |

69,7 |

-154,4 |

-84,7 |

|

2013 |

69,2 |

-146,7 |

-77,5 |

|

Итого за 2006 – 2013 |

647,1 |

-1386,7 |

-739,6 |

Из таблицы 2 видно, что в течение рассмотренного периода, с момента отмены ограничений на международное движение капитала, сальдо было отрицательным. Суммарная величина чистой утечки капитала за рассматриваемый период составила 739, 6 млрд дол. США. Следует учесть, что наравне с официальными дан- ными также существует не отражаемый в платёжном балансе вывоз капитала из страны. Если принять во внимание данный факт, то цифры чистой утечки будут существенно больше.

Согласно нашим расчётам, произведённым на основе статистических данных платёжного баланса банка России [7], вы- воз капитала и инвестиций из России в среднем на 46 % больше, чем объём инвестиций в российскую экономику. Таким образом, действующее законодательство позволяет предпринимателям использовать полученные за рубежом инвестиции не в развитии реального сектора экономики, а в финансовых операциях в других государствах. На наш взгляд, правовое регулирование финансовой системы должно претерпеть изменения для достижения положительного эффекта как для государства, так и для субъектов предпринимательства. Привлечение инвестиций должно происходить под строгим государственным контролем и быть направлено в первую очередь на развитие наукоёмких технологий.

К нормативным правовым актам, регулирующим привлечение инвестиций в экономику России, относятся: Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 г. и Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 года. Однако данные законы не в полной мере содействуют усилению экономического потенциала государства и требуют усовершенствования [5].

Привлекая иностранный капитал, государство должно осторожно допускать его в рентабельные и конкурентоспособные отрасли отечественной экономики, при этом создавать параллельно условия для улучшения инвестиционного климата в стране и привлечения большего числа потенциальных инвесторов для создания новых производств. Целесообразно также предусмотреть правовой механизм использования инвестиций в реальном секторе экономики, чтобы избежать утечки денежных средств из страны в виде кредитов, инвестиций, погашения задолженностей и проч. Следует отметить, что Конституция РФ содержит требование обеспечения рационального и эффективного использования земли и других природных ресурсов. Вместе с тем широкое применение Федерального закона «О соглашениях о разделе продукции» от 30 декабря 1995 г. может нанести крупный ущерб экономическим интересам России [5]. Так, ярким примером является проект «Сахалин – 2». Согласно вышеуказанному соглашению, изначально инвесторы имели право на 90 % готовой продукции. Условия СРП 90:10 – при том, что в мировой практике существующий максимум 40:60, – привели к тому, что Россия потеряла ведущее положение в реализации проекта и огромную часть прибыли, что априори не может отвечать интересам Российской Федерации. Путём увеличения объёмов нефтедобычи и экспорта сырой нефти нельзя достичь решения значимых экономических проблем. Правовое обеспечение экономической безопасности России могло бы помочь повлиять на переориентацию с сырьевых на высокотехнологичные потенциальные сферы инвестирования, выпускающие продукцию с высокой добавленной стоимостью.

К интересам в экономической сфере также относится создание и увеличение количества конкурентоспособных на мировом рынке корпораций. Наибольшей конкурентоспособностью в мировой эко- номике обладают крупные компании, имеющие филиалы в зарубежных странах. Федеральный закон «О финансовопромышленных группах» от 30 ноября 1995 г. позволяет создавать и развивать крупные компании и осуществлять содействие их выходу на международный уровень [5].

Таким образом, в работе были рассмотрены приоритетные интересы для российской экономики. Интересы государства и правовой механизм их реализации вместе образуют важный компонент механизма обеспечения экономической безопасности. Однако на данном этапе правовое обеспечение в области экономической безопасности нашей страны требует усовершенствования.

Список литературы К вопросу об экономической безопасности России

- О безопасности: закон Российской Федерации от 05.03.1992 г. № 2446-1 (в ред. от 26.06.2008 г.)//СПС «КонсультантПлюс».

- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.: утв. Указом Президента РФ от 12.05.2009 г. № 537//СПС «КонсультантПлюс».

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов//URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 10.02.2015 г.).

- Воловик Н. П. Торговая политика стран БРИКС/Н. П. Воловик, С. В. Приходько//Российский внешнеэкономический вестник. 2014. № 8. С. 18-28.

- Стрельников К. А. Правовые аспекты обеспечения экономической безопасности/К. А. Стрельников//URL: http://law.edu.ru/book/ID=1369988 (дата обращения 20.05.2015 г.).

- Вывоз капитала и инвестиции в Россию.//URL: http://voprosik.net/vyvoz-kapitala-i-investicii-v-rossiyu-analiz (дата обращения 20.05.2015 г.).

- Платёжный баланс Российской Федерации за 2006-2014 гг. (по методологии шестого издания «Руководства по платёжному балансу и международной инвестиционной позиции» (РПБ6))* Основные агрегаты//URL: www.sbr.ru (дата обращения 20.05.2015 г.).

- Евразийская экономическая комиссия//URL: http://www.eurasiancommission.org (дата обращения 21.01.2015 г.).

- Баранов В. Д. Экономическая безопасность внешнеторговой сферы России в условиях глобализации экономики/В. Д. Баранов//URL: http://geum.ru/ec-aref/ekonomicheskaya-bezopasnost-vneshnetorgovoy-sfery-rossii-v-usloviyah-globalizatsii-ekonomiki.htm (дата обращения 20.05.2015 г.).

- Российский внешнеполитический сайт//URL: http://www.rvps.ru (дата обращения 15.02.2015 г.).

- Федеральная таможенная служба РФ//URL: http://www.customs.ru (дата обращения 01.02.2015 г.).